Introduction

qui Buob architecte (mandataire) & Lore atelier d’architecture (associé pour la conception)

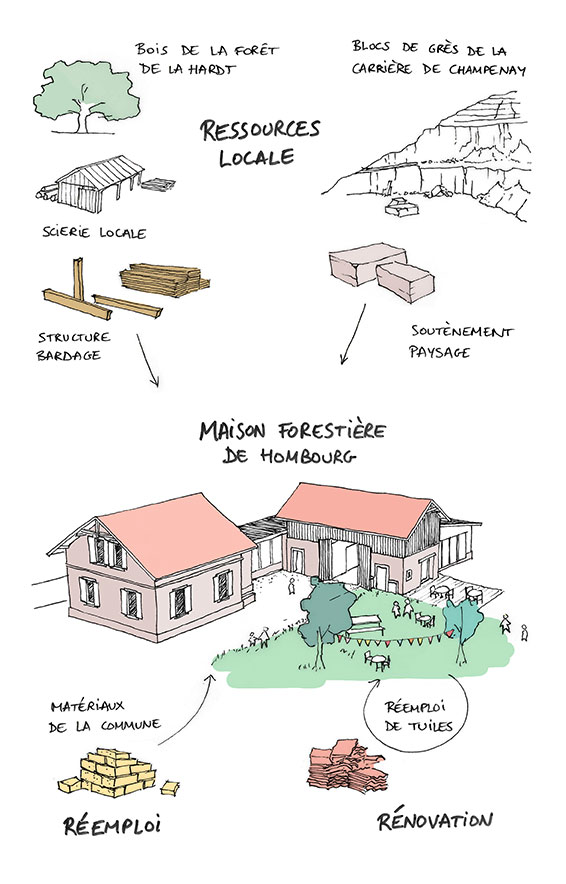

quoi Transformation de l’ancienne maison forestière de Hombourg en restaurant

où 5 rue de la Libération, 68490 Hombourg

quand Juillet 2021 - Juin 2024

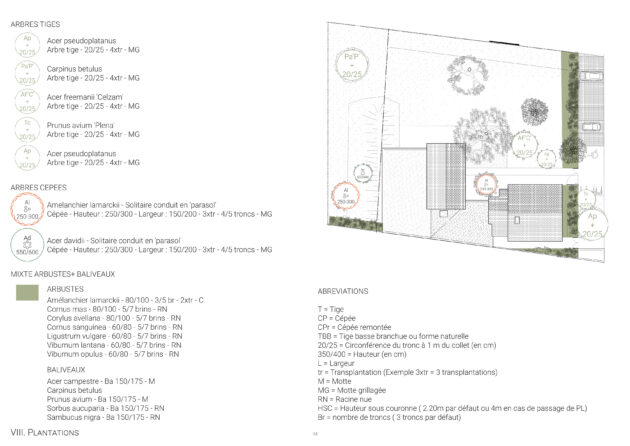

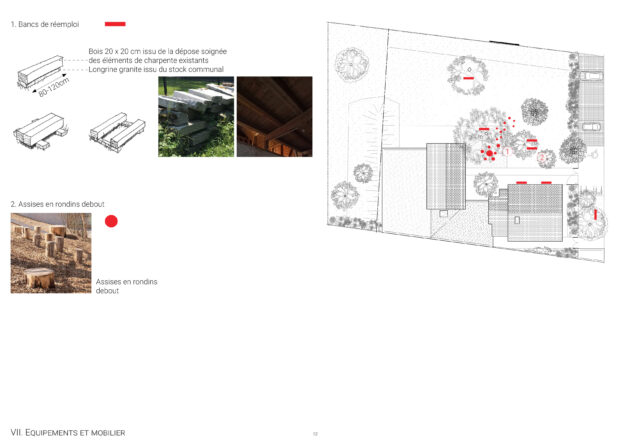

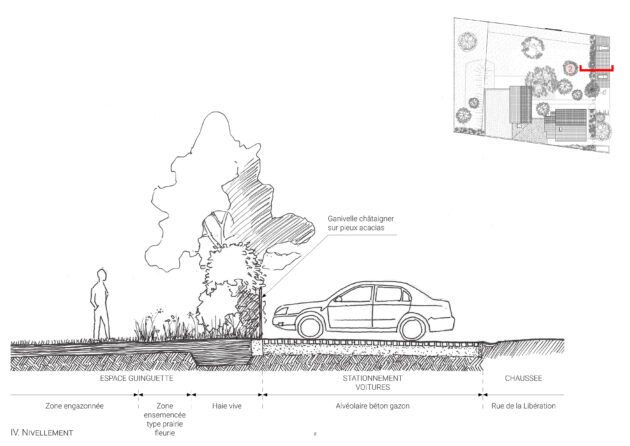

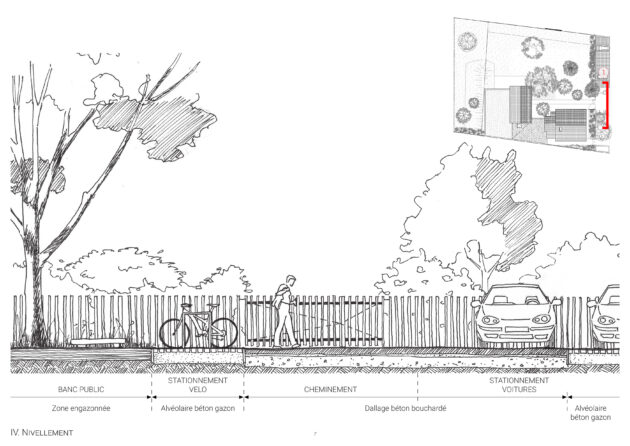

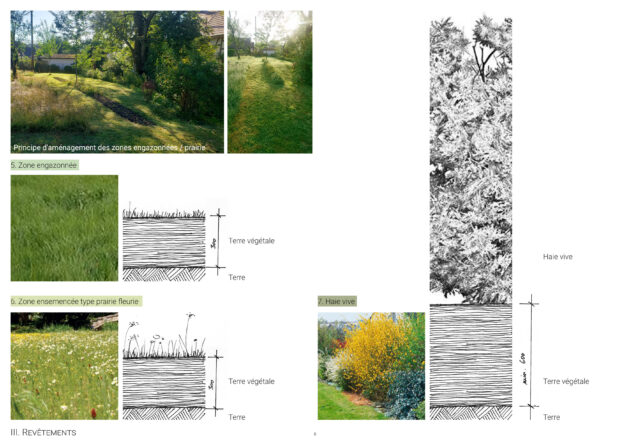

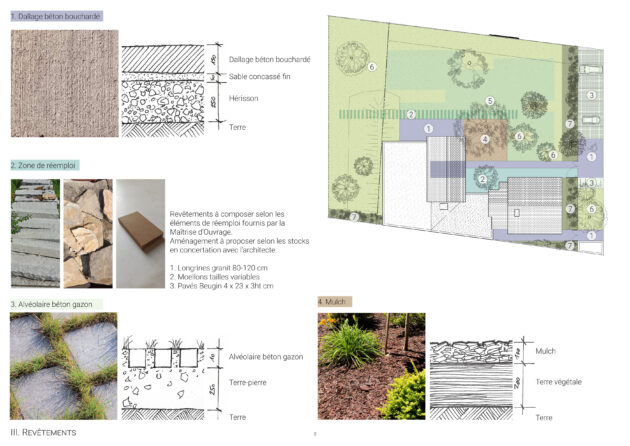

comment Charpente, menuiserie, bardage et mobilier fixe en bois | Isolant en miscanthus | Aménagements extérieurs en galets du Rhin | Réemploi de grès des Vosges, pavés, bordures et dalles issus des stocks de la commune.

pour qui Commune de Hombourg (maîtrise d'ouvrage) ; Exploitants du restaurant La Maison Forestière : Cathy et Marc Jacquinot

avec qui IMAEE BET (fluides, environnement, OPC) | AT2E (économie de la construction) | Structure Concept (ingénierie structure)

combien Coût de travaux : 1 350 000€ HT | Surfaces : 310 m² rénovés + 170 m² construits

Histoire et enjeux

Alissa Wolff | Pourriez-vous nous retracer l’histoire de la Maison forestière de Hombourg et nous détailler les enjeux spécifiques rencontrés lors de sa réhabilitation ?

Jérémy Buob | Les maisons forestières de la forêt de la Hardt ont une histoire riche qui remonte à plusieurs siècles et est liée à l'exploitation et à la gestion des forêts de cette région. Au 18e et 19e siècles, avec l’industrialisation, notamment à Mulhouse, une gestion forestière s’est organisée pour préserver les ressources en bois. Cela a conduit à des initiatives de reboisement des zones dégradées ou surexploitées.

Après le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne (1871-1918), les autorités allemandes ont renforcé l'administration forestière, favorisant la construction ou la rénovation de nombreuses maisons forestières. Ces bâtiments, conçus selon des plans standardisés par les services des forêts et réalisés par des ouvriers et artisans locaux, présentaient de petites variantes leur conférant une certaine singularité. A titre d’exemple, celle de Battenheim, intégralement en grès rose, est totalement symétrique à celle de Hombourg. Plus de vingt maisons de ce type auraient été édifiées dans la région, notamment à Haguenau ou dans les Vosges. Le bois utilisé provenait certainement de la forêt elle-même, tandis que les pierres étaient issues de la Forêt-Noire toute proche.

Ces maisons servaient de logement pour les gardes forestiers et leur famille, leur permettant de parcourir efficacement leur secteur. Stratégiquement placées, elles maillaient le territoire et étaient destinées à surveiller l’exploitation des ressources forestières (coupe de bois, chasse, charbonnage). Elles comprenaient une habitation pour le garde forestier et une grange avec un espace pour stocker les outils, le bois ou les produits issus de la forêt, ainsi qu’une étable et une porcherie.

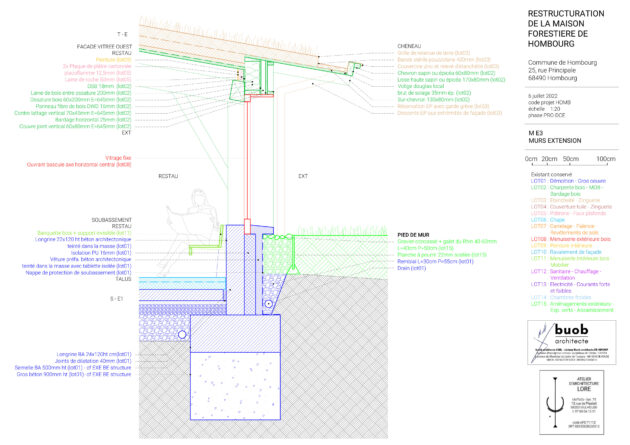

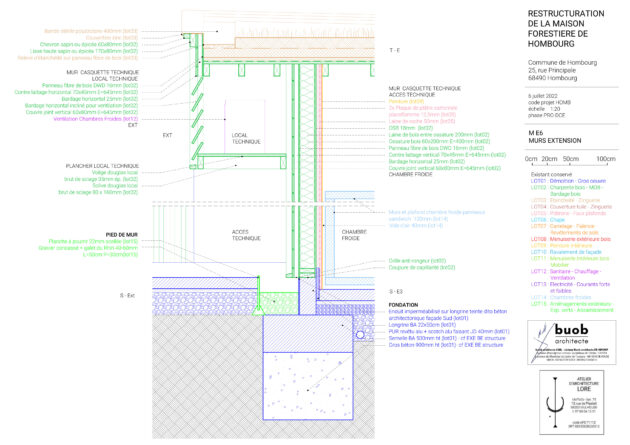

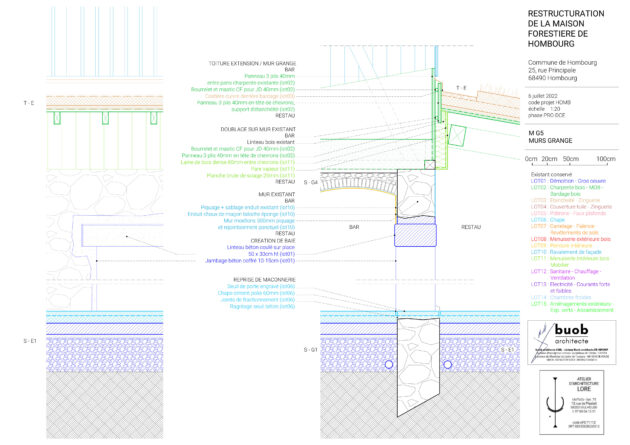

La Maison forestière de Hombourg était très bien conçue, ce qui a limité les difficultés lors de sa réhabilitation. Les fondations profondes n’ont pas nécessité d’être reprises. Les rares désordres se situaient au niveau de la charpente, en particulier aux jonctions entre chevrons et arases des murs en pierre. Nous avons remplacé les pièces de charpente détériorées, mais l’ensemble a pu être largement conservé.

Approche architecturale

Quelle approche architecturale avez-vous mise en place pour intégrer le nouveau programme tout en valorisant ce patrimoine existant ?

Nous avons souhaité préserver au maximum l’existant et avons composé avec celui-ci. Nous avons uniquement démoli une petite chaufferie située entre la maison et la grange et une extension plus récente de cette dernière, faisant office d’abri à matériel. Ces bâtiments n’avaient pas de valeur architecturale et étaient dégradés.

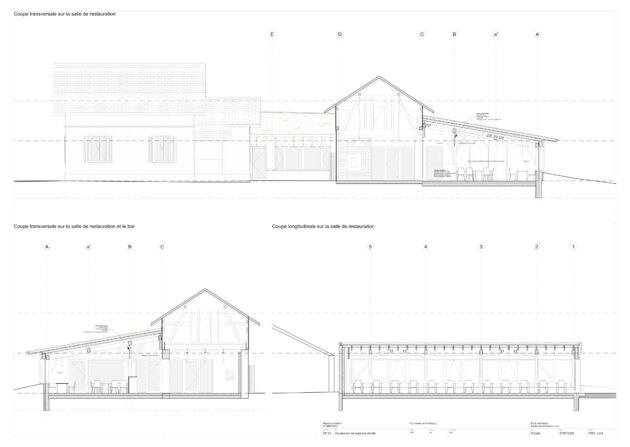

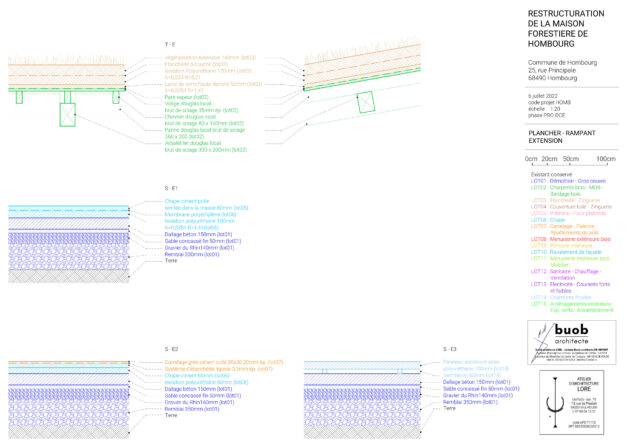

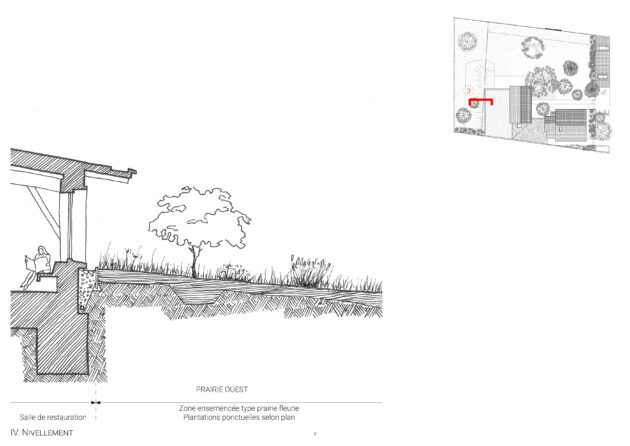

Les espaces de la grange et de la maison étant de petits volumes, nous avons pris le parti d’intégrer la nouvelle salle de restauration dans une extension située à l’arrière de la grange, tandis que la cuisine a été placée dans une extension située à l’articulation entre grange et maison. Le tout forme une extension unitaire sous un toit végétalisé composé de pans à 10° (maximum pour une toiture végétalisée et minimum pour ne pas nécessiter de garde-corps.)

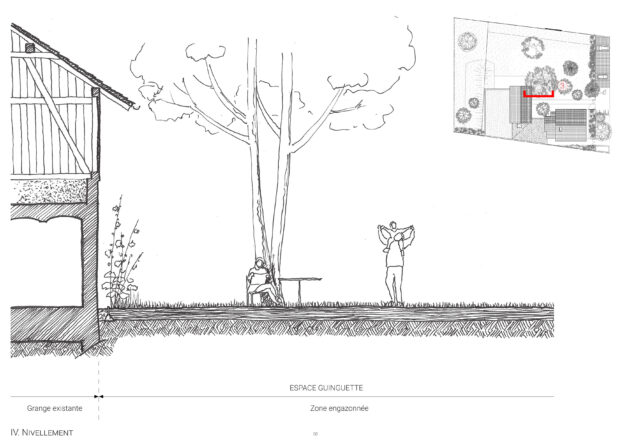

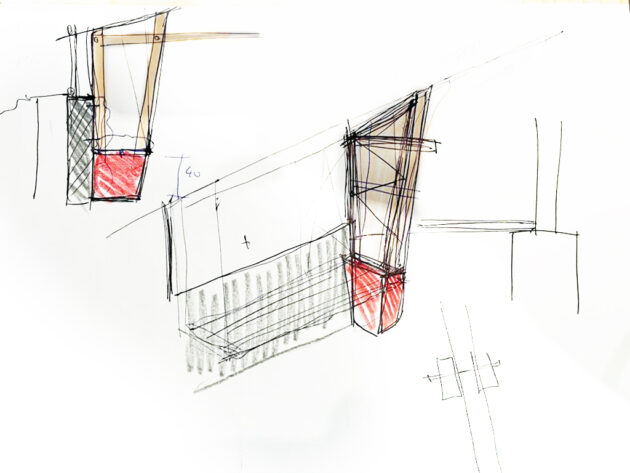

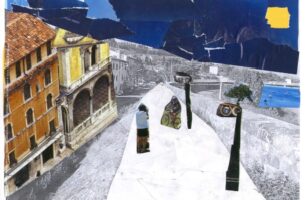

L’extension a été pensée pour s’intégrer discrètement tout en respectant l’identité des bâtiments existants. Nous voulions une lecture d’un bandeau vitré qui s’ouvre sur le paysage et qui est pincé entre la strate végétale du sol et celle de la toiture.

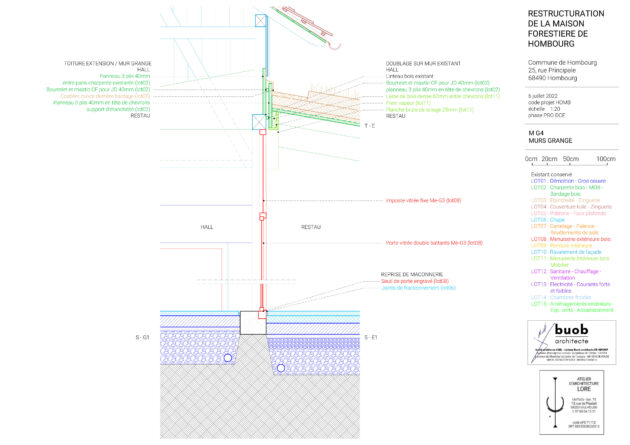

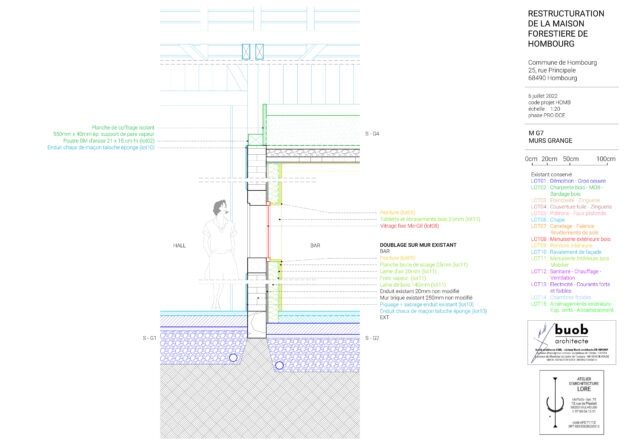

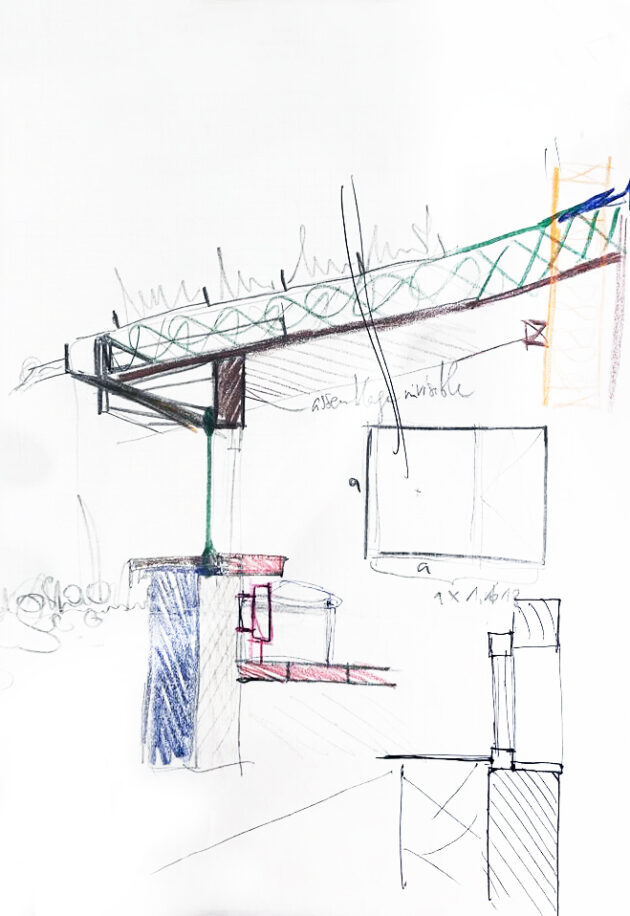

Nous avons également souhaité « habiter les strates minérales » du projet. La maison en pierre accueille différentes fonctions : stockage en sous-sol, locaux du personnel (bureau, salle de pause) au rez-de-chaussée et deux studios à l’étage. La grange, en pierre au rez-de-chaussée et en bois à l’étage, abrite le bar et les sanitaires du restaurant, dans l’ancienne étable et l’ancienne porcherie, tandis que tout l’étage est intégré au volume non chauffé de la séquence d’entrée. Enfin, la salle de l’extension repose sur un socle minéral composé d’une dalle béton poncée et de longrines sablées, support d’une banquette en bois local. Ce socle est à hauteur des clients assis à table. La charpente dessinée et tramée constitue la couverture apaisante comme un cocon protecteur et chaleureux.

L’entrée principale du restaurant gastronomique emprunte l’ancienne porte en bois de la grange, puis traverse cet espace pour déboucher sur la salle de restauration. Comment avez-vous conçu cette séquence d’entrée, qui crée un lien entre l’histoire du lieu et la nouvelle construction ?

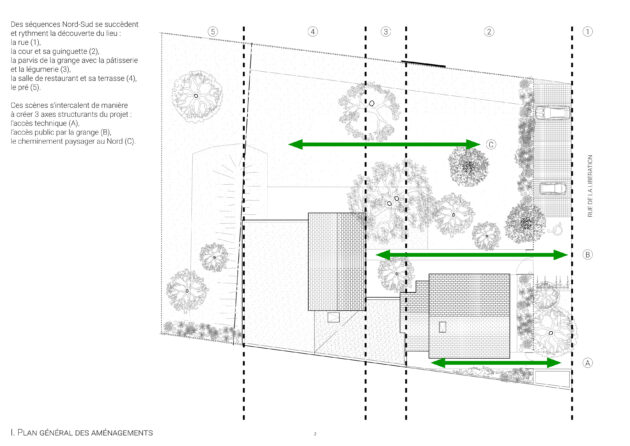

Nous avons conservé les entrées existantes : celle de la maison pour les logements, celle de l’étable pour un accès direct au bar, celle de la porcherie pour l’accès à la future guinguette, et la grande porte de la grange pour l’entrée principale du restaurant.

Cette séquence d’entrée crée un axe de transparence depuis la rue : une fois la porte ouverte, l’organisation des espaces se dévoile d’un seul regard. La transparence donne à voir la salle de restaurant en second plan et le jardin au troisième plan. Entre le portail situé sur rue et l’entrée du bâtiment, nous avons plusieurs séquences, dont celui du jardin des aromatiques, une vue sur la légumerie-pâtisserie, qui donne tout de suite à voir sur le travail réalisé en cuisine. Il nous semblait essentiel de relier le travail en cuisine aux sensations procurées à table. En rentrant dans la grange, un espace abrité mais non chauffé met en valeur le rapport aux matériaux et aux espaces. L’ancienne charpente est sublimée par l’éclairage, des vues se dégagent vers le bar, vers la salle de restauration. Il permet une transition par étape entre extérieur et intérieur. C’est ici qu’on peut se rejoindre, attendre que l’ensemble d’un groupe soit bien arrivé.

Filières locales

Quels matériaux locaux et biosourcés ont été choisis pour la construction, et quels critères ont guidé ces sélections ?

Nous avons privilégié les ressources les plus locales possible :

- Bois : charpente, mobilier fixe et bardage en douglas issu de la forêt de la Hardt.

- Menuiseries : fenêtres en bois de mélèze, d'origine scandinave.

- Finitions : bardage peint à l’huile de lin.

- Isolation : combles isolés en miscanthus haché provenant de la ferme du Kresbach à Bernwiller ; murs isolés en laine de bois, fabriquée dans les Vosges.

- Aménagements extérieurs : galets du Rhin.

- Matériaux de réemploi : grès des Vosges, pavés, bordures et dalles issus des stocks de la commune.

- Habillages acoustiques : lin français provenant d’Arketex, fabricant mulhousien héritier du savoir-faire textile et d’impression sur étoffes des XVIIIe et XIXe siècles. Le lin est cultivé en Normandie et tissé en France.

Nous avons également collaboré avec des artisans locaux installés à Motoco, tels que Giom Von Birgitta pour des luminaires en céramique et Kido pour ceux en bois.

Comment avez-vous identifié les entreprises maîtrisant les savoir-faire nécessaires à ce projet ?

La sélection des entreprises s’est effectuée dans le cadre d’un appel d’offres public, suivant une procédure officielle et réglementée, avec une attribution par corps d’état séparés. Une attention particulière a été portée à la qualité technique des dossiers, les critères techniques étant privilégiés par rapport au prix. Aucune clause spécifique n’a été ajoutée, mais chaque entreprise devait répondre à un cadre de mémoire technique précis, propre à chaque lot, incluant des questions en lien avec les spécificités du marché concerné.

Avez-vous rencontré des défis particuliers en travaillant avec du bois provenant de la forêt voisine de la Hardt ?

Oui, et étonnamment, ces défis ne se situaient pas là où nous les attendions. Nous avons contacté l’ONF lors des premières phases d’études afin de comprendre les procédures à suivre et évaluer les possibilités. L’ONF s’est immédiatement montré enthousiaste et prêt à mettre à disposition des lots de bois issus de la forêt domaniale de la Hardt.

Les types de peuplements forestiers de la Hardt se composent principalement de mélanges futaie-taillis et les taillis simples. Les conditions climatiques sèches de la Hardt expliquent, voire imposent ces modes de gestion. Les peuplements sont souvent peu denses et de dimensions modestes.

Les futaies, bien que minoritaires dans la Hardt, sont dominées par le chêne commun, principalement le chêne sessile, qui est mieux adapté au contexte local. Le chêne pédonculé, également présent, souffre de la sécheresse et est l’objet d’un dépérissement très important. On trouve également des chênes pubescents, tandis que, pour les résineux, le pin sylvestre domine. À la marge, quelques douglas sont présents. À noter que la Hardt abrite aussi la plus grande charmaie naturelle d’Europe ainsi que des pelouses steppiques rares en Europe occidentale.

L’ONF nous a indiqué que des coupes de chênes et de douglas étaient prévues à proximité immédiate du site de projet durant l’hiver précédent le démarrage du chantier. Nous souhaitions initialement travailler avec du chêne et avons exploré la possibilité de construire en bois vert, comme cela se pratique parfois en Angleterre, notamment pour éviter les délais de séchage naturel, incompatibles avec notre calendrier. Cependant, après de nombreuses réunions avec le bureau de contrôle Alpes Contrôles, la maîtrise d’ouvrage et divers spécialistes (Fibois, scieurs, charpentiers, et Régis Pommier, responsable du projet de recherche « ABOVE » porté en Aquitaine, soutenant la valorisation de l’aboutage de bois vert, notamment pour des usages en construction), il a été décidé de ne pas poursuivre cette solution. La complexité technique et logistique risquait de faire échouer l’ensemble de la démarche « bois local ». Nous avons donc opté pour le douglas, résineux adapté au séchage artificiel, dont la coupe était prévue.

Par ailleurs, une difficulté majeure pour l’utilisation du chêne provenait de son âge avancé : les arbres ayant connu la Seconde Guerre mondiale et ses combats très intenses dans le secteur, présentaient un important risque d’avoir été mitraillés, compliquant leur sélection.

Nous avons établi une liste précise des dimensions et sections de bois nécessaires. Une consultation anticipée pour un lot de sciage et de séchage de grumes, mises à disposition en bord de route par l’ONF, a été lancée selon une procédure d’appel d’offre réglementaire. C’est à ce moment que nous avons fait face aux principales difficultés. La consultation coïncidait avec une forte hausse des prix des matières premières, en raison du conflit en Ukraine, et de l’augmentation des coûts de l’énergie (gaz et électricité). De nombreux scieurs avaient mis à l’arrêt leurs séchoirs, et ceux qui les avaient actionnés étaient de grands industriels qui ne pouvaient pas garantir la traçabilité des grumes.

Finalement, après une relance de la consultation initiale infructueuse, un seul scieur, Ecobois, basé à Ensisheim, a répondu favorablement. Les délais étaient courts, mais nous avons pu effectuer une visite sur pied des arbres pour un contrôle visuel préalable des grumes et une certification de leur classe.

Engagement collectif

Si les choix constructifs et les matériaux ont été rigoureusement sélectionnés, la réussite d’un tel projet repose aussi sur l’engagement des acteurs impliqués. Comment cette démarche a-t-elle été perçue par la maîtrise d’ouvrage, les artisans et la communauté locale ?

La maitrise d’ouvrage a très vite trouvé le sujet captivant et a soutenu la démarche jusqu’au bout. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, cela n’a pas généré d’économies ; au contraire. L’engagement total de la MOA a été déterminant pour mener le projet à bien.

L’ONF a également été un partenaire clé, très investi dès le début. Nous avons compris qu’ils appréciaient la démarche, qui donne du sens à leur mission dans un contexte de marché mondialisé.

Comme évoqué plus haut, cela a permis de participer à l’économie du territoire proche. Le scieur, Ecobois est basé à Ensisheim, le charpentier Bitsch à Burnhaupt-Le-Haut, mais aussi le fabricant de colles pour les quelques poutres lamellées-collées est situé à Strasbourg, et le fabricant de ces dernières est situé de l’autre côté du Rhin.

Nous avons très vite remarqué que la démarche contribue à trier les acteurs. Une grande partie ne souhaitait pas s’investir dans une démarche qui change les habitudes de travail, les process (pour les scieurs) ou encore les relations aux fournisseurs classiques. Nous étions et sommes toujours dans un contexte de demande importante et les entreprises n’avaient pas de problématique pour trouver du travail sans la « contrainte » que représente la démarche bois local. Au-moins, les quelques entreprises qui ont répondu à l’appel d’offre étaient des entreprises motivées et qui trouvaient du sens dans la démarche.

Enfin, les exploitants du restaurant, Cathy et Marc Jacquinot, jouent un rôle clé dans l’explication et la valorisation de la démarche auprès des clients. Ce travail d’éducation contribue à ancrer ces initiatives dans la mémoire collective. Notre objectif est que ce lieu incarne une histoire porteuse de sens, qu’on s’y sente bien, et qu’il traverse le temps avec son histoire.

Questions

Alissa Wolff

Réponses

Jérémy Buob (Buob architecte)

Iconographie

Dorian Rollin Photographies, Buob architecte, Lore atelier d’architecture

Edition

Alissa Wolff, Florent Paoli