Introduction

28 février 2025 : nous sommes à J+76 du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte. Les acteurs·ices de la construction se sont auto-organisés sur place, livrés à elleux-mêmes. Dans l'Hexagone il est désormais rare d'entendre parler de l'île, les stratégies de reconstruction semblent peiner à se mettre en place. Dans le monde de la filière bois, des initiatives ou propositions voient le jour, sans réelle communication entre elles. Grâce à l'impulsion d'acteur·ices engagé·es, une cagnotte a été organisée pour permettre à un mahorais de faire le déplacement et intervenir lors du Forum international bois construction qui se tient à Paris. Car toustes sont d'accord sur une chose : il serait indécent de parler de Mayotte sans interroger les premier·es concerné·es, celleux qui connaissent la culture constructive, les habitudes et les ressources locales. Celleux, aussi, qui ont survécu au cyclone et qui vivent au quotidien depuis plus de trois mois l'ampleur du désastre. Babali, charpentier, fundi (maître) du bambou et agroforestier, est donc présent et témoigne dans l'émotion de l'amphithéâtre. Anne-Sophie Gouyen en a profité pour l'interroger : un entretien qu'elle a publié dans le numéro 159 de Séquences Bois sous une forme abrégée, qu'elle a proposé en version intégrale à Topophile.

Trois moments clés

Anne Sophie Gouyen : Pour commencer, pouvez-vous choisir trois moments clés de votre vie professionnelle pour vous présenter à des lecteur·ices qui ne vous connaîtraient pas ?

Babali : Le premier, c'est le jour où j’ai commencé un travail de main d’œuvre dans une entreprise de menuiserie et charpente à Kaweni. Le patron m’avait repéré et demandé : « tu es jeune, pourquoi n’es-tu pas à l’école ? » Je lui avais répondu « parce qu’il n’y a personne pour m’aider à intégrer une école. » À l’époque si tu ratais le concours d’entrée en 6e, c’était difficile ensuite pour se réorienter. Donc, j’étais tout le temps avec mon père au champ. À la fin, de mon contrat le patron m’avait demandé : « et si je t’envoie en centre de formation, tu retournerais à l’école ? » J’ai dit oui, bien sûr ! Comme il prenait depuis longtemps des apprentis en alternance, il a pu négocier avec le centre, malgré le fait qu’il n’y avait plus de place. Il n’y avait pas de banc, pas de chaise, j’étais debout. Mais une semaine après mon arrivée ils ont trouvé une solution. C’est le premier moment qui m’a vraiment marqué, parce que même ma propre famille était dépassée et quelqu’un que je ne connaissais pas a fait un grand pas pour moi. Alors je me suis dit qu’il fallait que j’aille jusqu’au bout de cette mission. J’ai fait les trois ans de formation et j’ai reçu mon CAP en menuiserie-agencement.

À la fin de la troisième année, j’ai réuni ma famille et j’ai dit : « j’ai besoin d’un petit bout de terrain, et de main d’œuvre pour faire des planches et des chevrons. Quand j’aurai fini mon diplôme, je ne vais pas aller en métropole. » Moi, je voulais m’installer, parce que je suis l’aîné de la famille, et que je dois participer à ses ressources financières. C’était un peu une déception du côté de ma mère, parce qu’elle voulait que je continue. Mais mon père m’a aidé à faire les démarches. On a cherché les matériaux, on a coupé des planches, on a tout fait pour réaliser un petit atelier, avec les cotisations de toute la famille. Plus tard, un monsieur m’a informé qu’il y avait un concours, et m’a demandé si je voulais monter un projet. « Je ne sais pas monter un projet, mais si tu fais le dossier avec moi, bien sûr » ai-je répondu. Il m’a aidé à l’écrire et à le déposer et j’ai été lauréat des jeunes créateurs d’entreprise à Mayotte. J’ai obtenu une aide de 30 000 francs pour acheter une machine, financée par le ministère de la Jeunesse et des sports. Tout a commencé par là et je pense que c’est grâce à cela que j’en suis là aujourd’hui.

Mon deuxième moment, c’est celui où M. Uffaya est arrivé chez mon père avec un groupe d'architectes pour demander quelques informations sur le bambou. « On sait que tu as beaucoup d’expérience en bambou, est-ce que tu peux nous accompagner ? » Il a répondu : « moi, je suis déjà vieux, je ne fais plus ça, j’ai transmis tous mes savoir-faire à mon fils. Vous pouvez aller contacter Babali, c’est lui qui va prendre le relai. » Ils savaient que je travaillais le bois, mais ils ne savaient pas que je connaissais aussi le bambou. Moi, ça m’a ouvert une deuxième porte. Je ne savais pas que je maîtrisais un savoir. Mon père me l’avait transmis sans que je me rende compte que j’étais dans une démarche d’apprentissage. Le jour où il m’a dit « à partir de maintenant, c’est toi qui prends le volant », j'ai eu peur parce que je n’avais pas trop confiance, mais j’ai été beaucoup soutenu. Quand les gens m’ont fait des retours, j’ai compris que les choses que j’avais vécues avec mes parents n’étaient pas seulement domestiques, mais que c’était aussi la préparation d’une vie, d’un destin. Avant, c’était obligatoire, je me sentais forcé car je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'un apprentissage. Quand j’ai ouvert les yeux sur tout ce qu’on m’avait demandé de faire, j’ai compris que cela allait au-delà du fait d'accomplir la mission du jour, mais que c’était une préparation.

Le troisième moment, c’est celui on l'on m’a appelé pour m’inviter à venir témoigner au nom de Mayotte au Forum Bois Construction, à Paris. J’ai d’abord dit non, parce que cela ne me semblait pas de mon niveau. Il y a plein d’aînés qui devaient venir présenter, mais pas moi. Mais on m’a expliqué que j’avais la particularité d'avoir plusieurs champs de compétences : « Si tu viens, tu pourrais répondre à la place de trois ou quatre personnes différentes ». Tous les jours, on grandit, tous les jours on apprend. Il y aurait pu avoir des gens de la mairie, du village, des grosses boîtes, mais on a fait appel à moi : je me suis dit que j'allais y aller et pour voir ce que cela pourrait nous apporter. Et cette présence ici, aujourd’hui, m’a donné une autre vision.

Il faut se rappeler qu’on est des humains : on naît, on devient enfants, puis adolescents, adultes, responsables de famille… Je me suis dit que, sur l’échelle du travail, c'est comme cela aussi. En venant ici, c’est comme si je rentrais dans une autre classe. Je ne transmets pas vraiment mes savoir-faire, mais j’apprends comment se comporter dans un nouveau milieu. On me demande de témoigner, mais je le vis comme un apprentissage. Et aujourd’hui, peut-être que d’autres gens vont comprendre qu’une petite île — Mayotte — abrite des gens qui savent des choses qu'eux ne savent pas ou ne maîtrisent pas. Je peux témoigner, je peux donner mon avis, même si les gens ne m’écoutent pas, au moins ils savent que l’on existe.

« On me demande de témoigner, mais je le vis comme un apprentissage. Et aujourd’hui, peut-être que d’autres gens vont comprendre qu’une petite île — Mayotte — abrite des gens qui savent des choses qu'eux ne savent pas ou ne maîtrisent pas. Je peux témoigner, je peux donner mon avis, même si les gens ne m’écoutent pas, au moins ils savent que l’on existe. »

— Babali

Notre volonté, c’est que l’on ne nous écrase pas en marchant, en disant que l’on ne nous avait pas vus. On sait qu’il y a beaucoup de choses aujourd’hui dont l’État ne va pas tenir compte. Mais au moins, il va entendre qu’il y a des êtres humains, des animaux… Mais si personne ne le dit, ne se montre, il va faire semblant de ne pas voir, sous prétexte que nous n’aurions pas réagi. On peut être grand, important, sans avoir BAC + 5 ou BAC + 10. Chacun a ses connaissances, ses compétences : il s’agit de comprendre comment les réunir. C’est en travaillant ensemble qu’on peut arriver à faire quelque chose, et éviter des erreurs qui ont déjà été faites, sans forcément se rendre compte que ce n’était pas une bonne manière de le faire.

Apprentissage de l'agroforesterie

Vous avez appris l’agroforesterie avec vos parents, pouvez-vous raconter comment ?

Mon père avait acheté 10 hectares de terrain. Quand il faisait son service militaire, il a laissé les parcelles à sa famille, ses sœurs, ses frères, des gens qui étaient aux alentours pour cultiver, et s’occuper de ses terres jusqu’à son retour. Quand on a grandi, il fallait que l’on soit au champ tous les samedis et les dimanches, sauf s’il y avait des événements majeurs comme des enterrements ou des fêtes au village. « Mais sinon, il faut que tu sois au champ. Même si tu dors à côté, même si tu joues à côté, il faut que tu sois là-bas, car c’est là-bas que l’on apprend. Quand tu marches, quand tu casses une branche, attention ! Tu sais ce que c’est ça ? C’est ce qui donne des avocats, il ne faut pas le toucher. Tu sais, ce que l’on a construit, tel abri, c’est ce bois, donc il faut en prendre soin. Il faut prendre soin des arbres. Dans 20 ans, dans 30 ans, il sera grand comme ça, peut-être, que l’on pourra choisir l’un des deux pour le couper. » Petit à petit, on repère les feuilles, les écorces, les fruits. Puis on apprend à distinguer différents types d’arbres. Et au fur et à mesure, on t’apprend comment les associer. Par exemple, quand avec cet arbre, tu peux planter tels légumes ou associer telles choses qui ne gênent pas la croissance en dessous. Quand tu vois cette plante, il faut que tu l’arraches ou que tu la déplaces parce qu’elle consomme trop d’énergie. Quand tu cultives là, il faut laisser au moins un mètre pour que les racines ne meurent pas, et pour préserver le sol. C’est comme ça, petit à petit, que j’ai appris à me repérer et à comprendre l’importance des plantes.

Vous ont-ils aussi transmis des connaissances plus spécifiques sur le bois, ou l’agriculture vivrière ?

À partir de 13 ou 14 ans, à Mayotte, les garçons peuvent faire ce que l’on appelle le banga : vivre à côté de chez ses parents dans une petite maison. La maison familiale n’a généralement que deux chambres : celle des parents et celle des enfants, et pour ne pas la surcharger, on nous autorise à vivre séparément. Tu dois donc aller couper le bois, en tenant compte du milieu. Pour cela, tu dois d’abord savoir chez qui tu te trouves et lui annoncer avec qui tu viendras bûcheronner : des amis, tes oncles, ton père… Si tu n’as pas un certain niveau de savoir, il va marquer certains arbres que tu pourras couper pour ne pas te laisser faire les choix seul, parce que, quand tu vas couper, ça risquer de tomber sur un bananier ou autre chose qu’il souhaite préserver. C’est comme ça que j’ai appris l’agroforesterie. Après son service militaire, mon père était bûcheron. Il travaillait pour des gens qui avaient besoin de cultiver : il abattait des arbres pour créer de l’ombre et il récupérait le bois pour faire des planches et du bois de construction. Et c’est comme ça que j’ai appris quel bois est bon pour quel usage.

Côté vivrier, c’est-à-dire planter les bananes, le manioc, récolter le café ou l’ylang-ylang… j'ai appris par ma grand-mère qui était un fundi [maître, N.D.E.] de l’école coranique : planter, arroser, récolter, transformer… Elle était spécialisée dans l’ylang-ylang et le café.

Les jours où elle n’allait pas au champ, elle faisait des tressages de nattes en feuilles de palmier, de la poterie, des cordes en fibres de coco. Pour tout cela, nous étions le moteur : on l’accompagnait et elle nous expliquait quoi faire. Et à force, tu deviens autonome, si tu te blesses, si tu es malade, tu sais comment te dépanner… Ce n’est pas seulement connaître les arbres, mais les herbes aussi. Et c’est comme ça, à travers ma grand-mère, que j’ai appris les choses quotidiennes qui peuvent sauver la vie.

« Et à force, tu deviens autonome : si tu te blesses, si tu es malade, tu sais comment te dépanner… Il ne s'agit pas seulement de connaître les arbres, mais les herbes aussi. Et c’est comme ça, à travers ma grand-mère, que j’ai appris les choses quotidiennes qui peuvent sauver la vie. »

— Babali

Apprentissage par la pratique

Ces savoirs-là, se transmettent-ils encore aujourd’hui ?

Ils se transmettent, mais différemment. Avant 84, les parents avaient du pouvoir. Quand ils parlaient, les jeunes et les enfants écoutaient et faisaient ce qu’ils disaient. En 1984, le cyclone a rasé toutes les maisons. On habitait en groupe, il y avait de la solidarité, du partage. Jusque-là, ça tenait bon. Mais après, l’État a dit : il faut construire Mayotte. Ils ont commencé à construire les maisons SIM [Société Immobilière de Mayotte ; N.D.E.], à apporter l’électricité, la radio… Et l’on a commencé à parler en français. Or nos parents ne comprenaient pas le français et chaque jour, à l’heure des informations, ils demandaient aux jeunes de traduire. « Venez écouter, que disent-ils là ? » Et maintenant, les enfants osent dire chut. C’est à partir de là que tout est parti de travers. (Rires). Petit à petit, ils ont donné la confiance et le pouvoir aux jeunes, qui ont déconné. Et cela conduit à une nouvelle violence. Maintenant, quand on dit aux jeunes qu’on va aller à la campagne, ils ne veulent plus venir.

Moi, ce que je fais pour essayer de retenir ces rites, c’est que je fais des ateliers à la campagne pendant les vacances, avec des récompenses pour les jeunes de la famille, et l’on y construit un abri. J’emmène même les plus jeunes, dès 4-5 ans, sans leur mère, et on campe. Les jeunes expliquent aux plus petits ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Je les laisse s’exprimer, je les laisse jouer, se salir. Les parents ont conscience que c’est une façon de conserver leur patrimoine. Ce sont les jeunes qui choisissent le programme, le thème. S’ils me demandent comment démarrer et utiliser une tronçonneuse, on le fait tous, même les plus petits, aidés des grands. Dans mon entourage, si tu donnes un marteau à un jeune de 6 ans, tu verras qu’il sait le manier. On apprend aussi des choses par rapport aux plantes : le matin, c’est tisane locale, on va chercher ensemble les plantes. Comment repérer un fruit qui est mûr ? On va sur place, on cueille, on fait des jus. Ce sont eux qui font, mais il y a aussi des moments où nous sommes là pour prodiguer des conseils. Et lorsque j’oublie ce temps d’échange, ils me le rappellent !

« Les jeunes expliquent aux plus petits ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Je les laisse s’exprimer, je les laisse jouer, se salir. Les parents ont conscience que c’est une façon de conserver leur patrimoine. Ce sont les jeunes qui choisissent le programme, le thème. »

— Babali

Mais vous, comment faites-vous pour maintenir vos valeurs culturelles au sein de votre famille ?

Chaque fin d’année je fais aussi des « journées portes-ouvertes » dans mon atelier. Chacun peut venir construire un petit projet, clouter, scier… Et pour eux, cette découverte est un peu comme un jeu. Mais un jour, ils se rendront compte qu’ils apprenaient. C’est comme ça que j’essaie de maintenir la transmission au sein de la famille.

Association BAM

Vous êtes aussi formateur dans une association, utilisez-vous les mêmes principes pédagogiques ?

À travers BAM ! (Association Bambou à Mayotte !) nous avons envie de créer des workshops, pour relancer les filières, notamment celle du bambou. Par exemple, tous les derniers samedis du mois je proposais un créneau de formation pour une vingtaine de personnes adhérentes de l’association à la campagne. Je leur apprenais à reconnaître le bambou suivant son âge, comment le couper, etc. Au départ, il n’y avait que des blancs. Mais maintenant, il y a des gens du village qui s’y intéressent « Ah, je ne savais pas que tu étais aussi fundi de bambou, je pensais que tu ne connaissais que le bois ». Certains veulent des conseils pour le bambou sur leur terrain. Je leur montre comment couper, et ils effectuent le travail à côté. Je ne donne pas un livre ou un cahier. Je surveille pour qu’ils ne se blessent pas, et moi, je fais ma coupe à côté. Il faut juste être présent et essayer. Ça prend simplement plus de temps d’accompagner quatre, cinq, dix personnes, mais c’est aussi une manière de montrer aux gens que l’on peut apprendre sans rester sur un banc. Car beaucoup pensent que pour apprendre quelque chose il faut aller dans un centre de formation. Mais sur place, tu peux déjà apprendre des gestes faciles. Et en peu de temps tu repères et tu adaptes les gestes qu’il faut ou ne faut pas faire. C’est la même démarche avec les enfants de ma famille et avec BAM !

Quelles-sont les connaissances et les idées qui vont au-delà du bambou que vous transmettez également ?

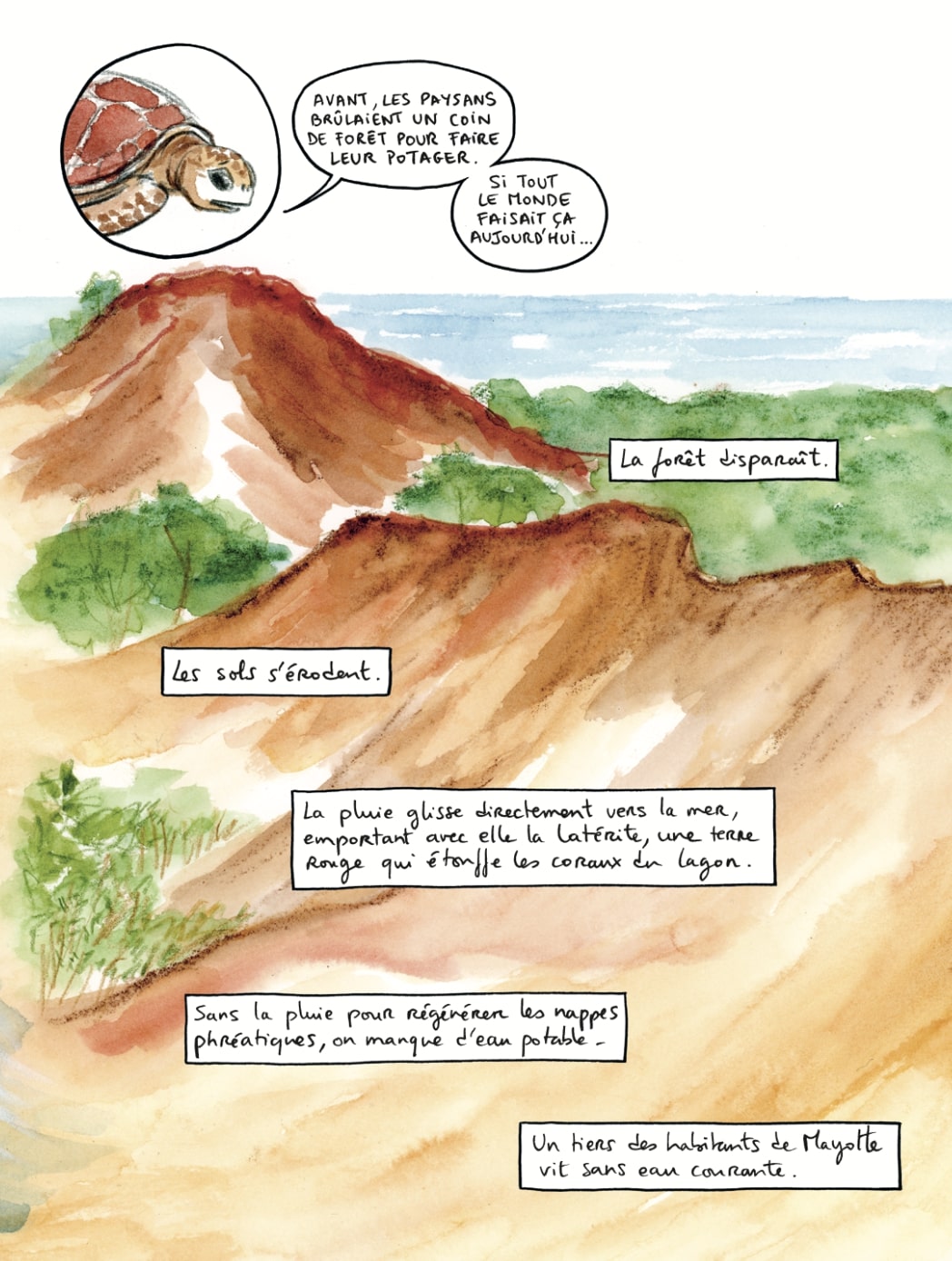

Oui, il ne s'agit pas que de bambou, car il faut aussi entretenir le lit des rivières par exemple. Quand on parle de soin de la bambouseraie, il y a plein d’arbustes à côté dont il faut aussi s'occuper : il faut repérer ceux qui sont désirables ou indésirables. Est-ce que je peux abattre cet arbre ou pas ? Quel est l’impact si je le coupe ? Mais si par hasard il est tombé à cause d’une très grosse pluie, cela va engendrer une déviation. Que doit-on faire dans l’urgence ? Certains arbres servent de refuges aux oiseaux, si tu les coupes : où vont-ils aller ? Il y a tout cela à prendre en compte. C’est tout l’écosystème qui contribue à ce que la faune et la flore continuent à vivre, et nous, on a besoin de l’air pour respirer, de l’eau pour boire. Si la graine de cet arbre a poussé pendant 10 ans et que le coupes en une journée : combien de temps vas-tu en manquer ? Il faut bien réfléchir avant de couper un arbre : ce n’est pas « j’en ai besoin et c’est tout ». Pourquoi, est-ce que ça vaut le coup ? En ai-je vraiment, vraiment besoin ? Pour régénérer une forêt, un écosystème, ça demande au moins 30 ans. C’est comme si tu voyageais, et que tes bagages atteignaient le poids limite. Tu dois trier tes affaires pour n’amener que le nécessaire. C’est comme cela qu’il faut résonner sinon chacun ferait ce qu’il veut et nous serions tous dans le même problème. En vérité c’est déjà le cas !

« Si la graine de cet arbre a poussé pendant 10 ans et que tu le coupes en une journée : combien de temps vas-tu en manquer ? »

— Babali

Les personnes qui font de la gestion des ressources ont-elles appris sur un banc ?

Oui, c’est l’ONF, ou je ne sais pas quoi. Ils ne tiennent pas forcément compte des gens comme nous, qui avons vécu toute notre jeunesse dans ce type de milieu. On a géré je ne sais pas combien d’hectares de forêt, on a appris tout ça. C’est un peu la même histoire pour l’habitat. Il y a des gens qui avaient un espoir, peut-être la mairie, le préfet ou le président. Ils allaient trouver cette solution en quelques mois. Mais là tout le monde se dit que s’ils attendent trop, à la prochaine saison des cyclones, ils seront encore davantage « dans la panade » que maintenant. Reconstruire un toit, en béton, en bâche ou en bois, ça rassure la famille pour préserver sa santé mentale, alors on n’attend pas. C’est pour cela que le bidonville a repoussé très vite, et plus grand. Enfin, on pense que c’est plus grand, car beaucoup d’espaces étaient préservés visuellement par la végétation, mais comme on l’a dévoilé, on le voit davantage. Quant aux gens qui ont construit en dur et qui n’ont pas d’assurances, ils sont obligés de se débrouiller. La plupart ont donc fait le choix de faire un toit en béton, même s’ils ne sont alors plus assurés. Aujourd’hui, il faut que ceux qui ont l’attention et la capacité d’écoute aient suffisamment confiance pour patienter. Quand tu as faim, que l’on t’apporte un plat et que l’on te dit « il est là, mais il est chaud », tout le monde n’attend pas que le plat refroidisse…

Les mahorais et les matériaux biosourcés

Les Mahorais ont-ils perdu confiance en les matériaux biosourcés ?

Le bois encore, ça va. Ils perdent confiance, mais savent que c’est possible, que ça existe… Mais le torchis, les gens ont carrément tourné la page, ils en ont oublié l’existence !

Avant, les torchis étaient couverts d'un toit en feuilles de coco, donc les gens ont gardé en mémoire que ce n’était pas résistant. Or, on a modernisé et mixé les méthodes de construction. On conserve les matériaux, mais par exemple on associe avec de la charpente bois, des plots en béton, des murs en briques… Néanmoins, la construction en blocs de terre comprimée (BTC) se dégrade avec la pluie et le vent au bout de quelques années et on a perdu l’habitude de rénover. On ne veut plus refaire la maison tous les 10 ans, et donc on se tourne vers le parpaing, même en sachant que c’est moins bon pour le climat et la santé.

Comment pensez-vous pouvoir redonner cette confiance ?

Il faut prendre le système à l’envers. Il faut que les écoles, les lycées, les mairies utilisent ces matériaux. Pour que les jeunes, quand ils vont partir faire leurs études, puis revenir, s’aperçoivent que ça tient encore debout. À l’inverse je me souviens que quand les baies vitrées PVC sont arrivées à Mayotte, on ne voulait pas en entendre parler. Mais quand le collège a été construit avec, tout le monde a accepté. Les jeunes qui sont dans le milieu expliquent aussi les avantages, c’est leur façon de témoigner. À Mayotte, le père construit la maison de sa fille. Il participe financièrement, mais laisse choisir les matériaux et leurs mises en œuvre.

Transmettre les savoirs et intéresser les plus jeunes

Parler des manières d’habiter traditionnelles permet-il de donner envie aux jeunes de s’intéresser davantage à leurs racines ?

Oui ! J’ai fait des formations avec les jeunes sur les constructions de farés [abris traditionnels, N.D.E.]. Au départ, il faut insister pour qu’ils viennent toucher le bambou. Mais le jour de la pose des tôles, quand ils ont réalisé qu’on pouvait monter à 5 voire 10 sur la structure, tout le monde voulait finalement savoir d’où venait le bambou. L’enjeu c’est déjà d’avoir connaissance de la matière, et de ce que l’on peut faire avec. On trouve toujours une solution de mise en œuvre, mais au moins, il faut savoir qu’on peut écrire avec un crayon, pas qu’avec un stylo. Même si après avec une gomme on peut effacer. On peut écrire avec une craie, mais sur tel support. Chacun ensuite peut se poser la question, chercher et prendre confiance petit à petit.

Plusieurs prototypes de maisons préfabriquées ont été présentés. Comment seraient-elles reçues par les habitant·es ? Comment percevraient-iels ces solutions, envoyées par conteneurs et qui arriveraient toutes faites sur le territoire ?

À Mayotte, il y a 3 ou 4 classes sociales. Pour les Mahorais qui ont vraiment très peu de moyens, ce serait acceptable, car cela permet déjà une mise à l’abri. Mais pour ceux qui possédaient déjà une maison en parpaings, ça ne le sera pas. Si c’est pour essayer de changer l’image des bidonvilles, je suis d’accord, ça peut être une solution. Ou réfléchir à des abris pour mettre en sécurité en cas de cyclones à l’échelle du quartier, je pense que c’est une bonne question. Mais pour construire vraiment, la plupart des Mahorais ne voudront pas de ces solutions toutes faites, ils préfèreraient revenir au torchis. Et puis il y a les questions de régulation de l’urbanisme, il y a tout à créer et ça prendra du temps. Un bâtiment préfabriqué, tu vas le mettre là, mais au bout de 10 ans, les gens vont fonder une famille, puis les enfants vont grandir. Au bout de 20 ans, la maison sera trop vieille, les gens vont construire pour leurs enfants, de petites maisons à proximité, sans permis de construire. Mais à qui appartient le terrain ? Ça dure 20 ans, et après ? Ça ne règle pas le problème, ça le repousse, et ça va même créer un autre problème social. Si l’on ne réfléchit pas plus loin, c’est comme ça qu’il y aura des guerres. C’est pour ça que je dis : il faut construire Mayotte, pas la reconstruire. Et il faut construire avec les Mahorais.

Réactiver les filières locales

Comment imaginez-vous déployer l’utilisation des ressources locales pour cette construction ?

Déjà, il faut mettre un peu plus de moyens. Par exemple, la petite scierie doit refonctionner rapidement. Après, il faut acheminer d’autres matériaux et donner la possibilité aux fournisseurs d’importer de la bonne qualité, qui seront associés aux matériaux locaux. Car l’approvisionnement, pour la quincaillerie notamment, c’est un problème aujourd’hui. Et comme les gens sont pressés, ils prennent des éléments de substitution de moins bonne qualité, avec lesquels on me demande de construire. Moi je dis que je ne suis pas d’accord : ce n’est pas réglementé, ça va vriller, le boulon n’est pas de la bonne dimension… mais c’est tout ce dont nous disposons. Et il faut aussi former les artisans. Si le matériel vendu est adapté à la construction, et que les artisans ont reçu la formation, je pense qu’on pourrait diminuer les risques d’erreurs dans la construction. Même si le remplissage, par exemple en torchis, n’est pas caractérisé, au moins les structures seraient conventionnelles et réalisées dans les règles de l’art. Les remplissages peuvent être faits en auto-construction ou par les fundis qui peuvent alors faire la moussada. La moussada, c’est quand tu fais appel à du bénévolat. C’est comme un chantier-école. C’est interdit maintenant pour la construction, mais c’est autorisé pour l’agriculture.

Moi, je vois encore les choses comme ça. En tant que fundi, les gens m’appellent et me paient à la journée. Je viens avec les outils et eux doivent acheter les équipements de sécurité et faire appel à des gens qui seront la main-d’œuvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent découvrir, apprendre ! D’autres s’organisent plutôt à tour de rôle : ce samedi chez toi, le prochain chez moi, et ça tourne. Ça existait avant, ça marchait super bien, mais on recevait des amendes donc la population a arrêté. On t’attrape parce qu’on te dit que c’est un travail dissimulé… Mais pour moi, c’était vraiment la meilleure façon de maintenir les anciennes méthodes. Pour utiliser la matière locale, par exemple le bambou, tout est une affaire d’anticipation et d’organisation, notamment pour le séchage ou la coupe — il faut couper à la saison sèche parce qu’à la saison des pluies la sève montante comporte trop d’amidon, et nuit à la durabilité.

On ne refuse pas les matériaux qui viennent de l’Hexagone, mais il faut tenir compte de tout ce qu’on peut récupérer, pour le mettre en valeur. Et tenir compte des connaissances de ceux qui savent les utiliser. C’est tout ce que l’on demande ! Si l’on arrivait à faire ça déjà il y aurait moins de perte et… comment dirais-je, ce serait moins la loi du poisson : les grands qui mangent les petits.

On doit vivre dans un aquarium et ce que tu ne manges pas, il faut que je le mange, ce que tu n’arrives pas à faire je le fais et te le donne ; que chacun trouve sa part ! Et certains peuvent vivre des matières locales pour transformer les déchets en ressources. Mais convaincre les gros poissons, c’est difficile. Tu sais, les pouvoirs sont détenus par les politiques, et les politiques, ce ne sont pas forcément des gens qui savent comment vivre sur le terrain. Eux, ce sont les chiffres, la meilleure façon d’aller vite…

Y a-t-il tout de même quelques idées ou initiatives qui donnent de l’espoir dans cette évolution ?

La seule idée viable, c’est de leur montrer que ça marche, c’est le retour d’expérience. Il y a quelques années, il y a eu plusieurs tremblements de terre successifs à Mayotte, pendant un an. Et à l’issue, lorsqu’ils ont fait le tour, ce qui était construit par de grosses entreprises en béton avait des fissures, certains lycées devaient même fermer. Alord que les maisons en briques n’avaient aucune fissure.

Ce sont des retours qui ont permis d’avancer et de faire accepter au rectorat que les artisans utilisent les ressources locales. Tu vois, même l’aéroport que l’on voulait construire en bois, c’était un gros sujet à l’époque. Mais maintenant, ça a évolué, ce serait bienvenu. On a tous confiance, on a l’habitude. On sait que si c’est bien fait, dans les bonnes conditions, ça tient.

« [...] ce qui était construit par de grosses entreprises en béton avait des fissures, certains lycées devaient même fermer. Alors que les maisons en briques n’avaient aucune fissure. »

— Babali

Nous, les artisans, quand on vient réparer les charpentes, on voit souvent qu’au niveau des fixations, l’ancrage est fissuré. Et on ne sait pas dire si l’on peut reposer la charpente dessus. Ce n’est pas de notre ressort, nous n’avons pas ces connaissances-là. Il faut des organismes pour diagnostiquer. Y a-t-il une piste pour former aussi les maçons ? Pour travailler ensemble ? Moi je sais comment visser le bois pour que ça ne fissure pas, c’est mon domaine. Comment je fais sécher le bambou, c’est mon domaine. Mais après, chacun le sien ! Essayons de travailler ensemble, de chercher la solution. Même si l’on est loin, maintenant il y a des moyens de communication. On va continuer à échanger, à donner des nouvelles régulières. Si les liens s’interrompent, les politiques vont faire leurs choix et ce n’est pas forcément une bonne chose.

Alors, que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Ca ne se demande pas ! (Rires) Je dirais de faire passer le message et de le publier au maximum, de donner accès à la réalité des choses qui se passent à Mayotte. Vous le savez, dans tous les échanges, dans tout groupement, chacun regarde son profit. Même s’il y a de grosses entreprises qui s’installent, si l’État accepte que l’on fasse des remplissages en terre, par exemple, c’est une miette, mais nous ça nous suffit ! On lance des graines, ça va pousser…

Questions :

Réponses :

Iconographies et photographies :

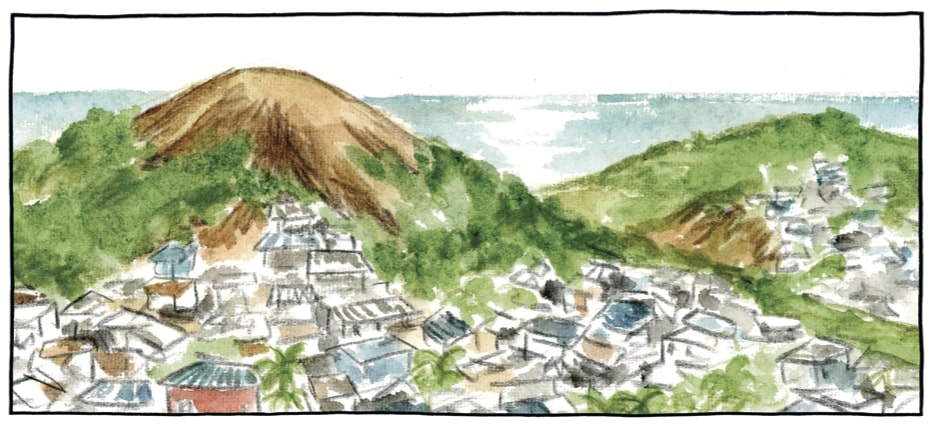

Extrait de la BD « Le béton et le Bambou » par Frédéric Joulan, Mathias Cambreling et Aurélia Aurita, Editions Delcourt, mai 2025. Une dessinatrice, un architecte, un ethnologue rencontrent 7 artisans-jardiniers-constructeurs et écoutent leurs propositions pour réinventer Mayotte et le monde. Babali est un des artisans présentés dans la BD.

Les fiches artisans présentées ci dessous : Matthias Cambreling, Co-Architectes, Encore Heureux, Association BAM soutenus par le CNRS, Ministère de la culture, DREAL Mayotte et l'ADEME.

Photographies : Matthias Cambreling, Babali

Édition :