Introduction

Un effet secondaire de la modernité, dont l’impact à long terme se révèle désastreux, en particulier sur l’équilibre de l’écosystème terrestre, mais aussi sur l’équilibre social, est la perte du sens et de l’amour du lieu de vie.

Illimitation

Dans toutes les sociétés prémodernes, les gens sont en règle générale viscéralement attachés aux lieux où ils sont nés et où ils vivent. En être séparé durablement, en dehors de circonstances exceptionnelles, est vécu comme une souffrance. Dans son poème célèbre, Heureux qui comme Ulysse…, Joachim du Bellay, en exil à Rome, a magnifiquement exprimé ce sentiment, très partagé encore à l’aube de la modernité. Beaucoup d’anthropologues ont été frappés de l’attachement incroyable de certaines peuplades aux lieux ingrats où ils vivaient et qu’ils considéraient comme les seuls capables de donner un sens à leur vie, sinon le summum de la beauté. En répudiant la tradition, et donc l’héritage, au nom de la raison, la modernité brise, non seulement le lien entre les générations, mais aussi l’attachement au lieu et en particulier l’enracinement. Si, dans un premier temps, le relâchement de la fixation territoriale constitue un incontestable enrichissement personnel à travers les voyages de découvertes (pensons au grand tour accompli par les élites au XVIIIe siècle), favorisant une certaine ouverture d’esprit et une tolérance pour les mœurs différentes, le nomadisme planétaire engendre des désastres humains et écologiques sans pour autant réduire la xénophobie, bien au contraire. L’illimitation au cœur de la modernité favorise la transformation du « doux commerce » magnifié par Montesquieu en un déménagement planétaire avec la mondialisation des marchés qui est avant tout la marchandisation du monde. « Le libre échange, note judicieusement Frédéric Dufoing, permet de développer aussi bien le déracinement de l’imaginaire que l’imaginaire du déracinement, donc de casser le sens de la limite tout autant que la perception de l’entièreté d’un processus et de ses conséquences ». Pour comprendre la nécessité de retrouver l’amor loci, l’amour des lieux, préconisé par la décroissance, il faut prendre la mesure et les raisons de sa destruction par la société de croissance.

Cimentification

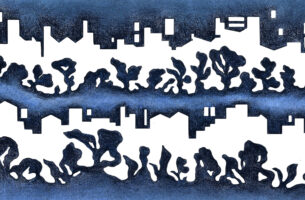

La société de croissance, fille de la modernité, détruit non seulement l’amour des lieux, mais les lieux eux-mêmes. Avec ce qu’on appelle la mondialisation, on est passé d'une société avec marché à une société de marché, d'une société avec croissance à une société de croissance ; cette dernière peut être définie comme une société dominée par une économie de croissance et qui tend à s'y laisser absorber. La croissance pour la croissance devient ainsi l'objectif primordial, sinon le seul, de la vie. Le cancer de la Croissance (avec un C majuscule) ne détruit pas seulement la tradition et son inscription géographique, ville ou campagne, il lacère le territoire, dévore l’espace avec ses métastases, ronge le sens des lieux et détricote le tissu social. Les diverses révolutions industrielles avec l’extractivisme, le productivisme et le consumérisme provoquent une déstructuration des lieux de vie, un saccage des paysages et une perte des repères et une destruction de la beauté des sites. On assiste à une cimentification du territoire, un mitage du paysage, une montée inexorable de la laideur du cadre de vie et à la destruction de l’environnement. Déjà en 1972, Bernard Charbonneau, écologiste français et précurseur de la décroissance, dénonçait dans La fin du paysage (titre de son livre illustré) les retombées négatives du productivisme sur le paysage et l’environnement. Désormais, le résultat le plus visible de tout cela est la transformation désastreuse du monde réel, celui dans lequel nous sommes condamnés à vivre, entre décharge et poubelle. Selon Alberto Magnaghi : « La voie de la déterritorialisation sans retour a été ouverte par l’enclosure des commons, la privatisation et la marchandisation progressives des biens communs naturels (la terre, d’abord, puis l’eau, l’air, les sources d’énergie naturelles, les forêts, les rivières, les lacs, les mers, etc.) et des biens communs territoriaux (les villes et les infrastructures historiques, les systèmes agro-forestiers, les paysages, les ouvrages hydrauliques, l’assainissement, les ports, les installations de production énergétique) ». Il ajoute : « Notre civilisation ne produit pas de paysage, et encore moins des lieux dont le paysage serait l’expression. Elle s’occupe d’autre chose et contribue à détruire ceux légués par l’histoire. […] La civilisation contemporaine a produit sur la structure territoriale par ses paradigmes économiques du développement des effets principalement destructeurs du paysage et du milieu ambiant, une destruction des lieux, des agressions contre les éléments structurants de l’identité de la région à long terme, la dégradation actuelle de notre urbanisation diffuse post-urbaine […] Avec le territoire ont été enterrés : le paysage, le lieu, la ville, la campagne. En échange on a les non-lieux, les décharges et les bidonvilles ».

Désastre urbain

Désastre urbain, c’est le constat du grand architecte portugais, Alvaro Siza. « Le plus grave est la dévastation du territoire, le ratage de cette discipline qu’est l’utilisation de la terre ». « Nous assistons, selon Dominique Machabert, enseignant en architecture et fin connaisseur de l’école de Porto et de l’œuvre de Siza, à la fin d’un ordre des choses qui préfigure peut-être autre chose, que nous ne connaissons pas encore. Et sans doute était-ce inévitable. Mais dans l’immédiat, la qualité est marginale et nous sommes devant un désastre » [Techniques et Architecture, 2003]. Ce désastre urbain et paysager, que tout un chacun peut constater, est le résultat de logiques qui échappent bien évidemment aux architectes et aux urbanistes. Nous vivons encore dans la ville productiviste et consumériste, pensée et structurée en fonction de l’automobile sous des formes prétendument rationnelles (il suffit de penser à la Cité radieuse de Le Corbusier), avec sa ségrégation des espaces, ses zones industrielles, ses centres commerciaux, ses quartiers résidentiels sans vie et sans âme [Yves Cochet]. Cette destruction a d’abord été magnifiée avant qu’on prenne conscience du désastre. Marinetti, en 1909, dans le Manifeste du Mouvement futuriste, anticipant le projet de Le Corbusier de raser Paris, veut détruire Venise au nom du progrès : « Détournez le cours de canaux pour inonder les musées ! […] À vous les pioches et les marteaux ! Sapez les fondements des villes vénérables ! » Ceausescu a réalisé ce programme à Bucarest ; Pompidou est mort trop tôt pour achever le projet d’une autoroute traversant la capitale, mais Bruxelles est devenu l’exemple du massacre conjoint de la spéculation et de la modernisation, on a même inventé le verbe « bruxelliser » pour désigner la destruction des villes en temps de paix [Jean-Claude Michéa]. Cette destruction ouverte ou insidieuse se poursuit irrésistiblement – avec l'éclatement des centres anciens et la spéculation immobilière effrénée qui rejettent les couches inférieures et moyennes dans les périphéries, la prolifération des centres commerciaux, l'extension des zones pavillonnaires, l'émergence de tours, l'éventrement par les autoroutes et la multiplication des « non-lieux » (gares, aéroports, hypermarchés) – selon les analyses de Marc Augé et de Marco Revelli – et l'asphyxie de la circulation automobile. Il s’agit là d’un des symptômes d'une crise plus vaste engendrée par la sur- ou hyper-modernité, ou encore « modernité tardive » (termes plus justes, à mes yeux, que la « post-modernité »). Difficile de s’attacher à un non-lieu, en dépit de l’éloge du déracinement encore proféré par les thuriféraires du système. Ainsi pour Luc Ferry : « C’est en s’arrachant à la nature que l’homme devient lui-même, c’est en se révoltant contre le déterminisme et la tradition qu’il construit une société de droit, c’est en s’évadant de son passé qu’il s’ouvre à la culture et qu’il accède à la connaissance… Depuis la Révolution française, toute notre culture démocratique, intellectuelle, économique, artistique, repose sur ce nécessaire déracinement » [cité par Alain de Benoist]. Ce n’est pas totalement faux, mais c’est aussi ce déracinement qui nous propulse vers l’effondrement de cette civilisation de la démesure. Le refus des limites, comme l’avait bien analysé Simone Weil en son temps, expose les humains à des processus de déracinement qui les déshumanisent et les rendent perméables aux idéologies totalitaires. Au déracinement généralisé, il est urgent d’opposer une relocalisation comme se le propose la décroissance.

Nomadisme généralisé

L’un des signes de la désaffection bien compréhensible des lieux de vie est le nomadisme généralisé, dont le tourisme de masse est un symptôme. La recherche obsessionnelle d’exotisme, vouée à l’échec par l’homogénéisation planétaire que ce tourisme de masse contribue à accélérer, s’explique par le mal-être engendré par une civilisation de l’avoir. Le déplacement devient un but en soi rationalisé par le low cost des offres de voyages et de séjours organisés dans les non-lieux de chaînes d’hôtel, rendant pour les indigènes la vie quotidienne encore plus insupportable et suscitant en retour chez eux un besoin d’évasion. Le cas de Barcelone est devenu emblématique. La destruction des lieux et de la topophilie participe d’ailleurs largement au phénomène migratoire des populations du Sud qui constitue un défi insoluble pour les pays riches. Bien sûr il y a à tout cela bien d’autres causes et d’autres effets qui ont été abondamment étudiés par ailleurs.

Démondialiser

La relocalisation a constitué, dès le départ, une pièce maîtresse du projet de la décroissance. Le contenu en est décliné en positif, et vient donner consistance à la construction d’une société de l’après-développement, alternative à la société de croissance, qu’on peut appeler d’abondance frugale, de sobriété heureuse ou de prospérité sans croissance. Relocaliser comprend certes un volet négatif, il signifie alors avant tout démondialiser, mais la relocalisation ne se réduit pas à cet aspect défensif. Il s’agit de réinventer une autonomie territoriale adaptée à la situation historique. Celle-ci n’est possible qu’à travers une renaissance des sens, et en particulier du sens des lieux. Le terme de relocalisation, préférable à celui, plus connoté de droite, de localisme, n’échappe pas, pour autant, à toute ambiguïté car il existe plusieurs conceptions de la relocalisation. Il est donc nécessaire de bien préciser ce que La relocalisation décroissante n’est pas, afin de mieux cerner ce qu’elle est.

Glocal

La mondialisation étant ce jeu de massacre planétaire, mettant en concurrence tous les territoires en faveur du moins-disant fiscal, social et environnemental, détruit la base économique et sociale de l’autonomie locale : la paysannerie, l’artisanat, la petite industrie, le négoce indépendant. Elle engendre une uniformisation planétaire qui réduit les cultures au folklore et vide le politique de toute substance au profit de la seule loi du marché. Toutefois, dans le même temps, le retrait relatif des tutelles étatiques et le recul de l’interventionnisme du service public au Nord, engendré par la dérégulation des économies nationales et les déréglementations et désintermédiations financières au niveau international, réactivent le régional et le local pour remplir le vide ainsi créé. On a même forgé un nouveau vocable, le glocal, pour désigner cette nouvelle articulation du global et du local. En desserrant des freins au dynamisme de la base, ce processus impulse parfois un regain culturel qui peut provoquer des synergies économiques. Les loisirs, la santé, l'éducation, l'environnement, le logement, les services à la personne se gèrent nécessairement, en effet, au niveau micro-territorial du bassin de vie. Cette gestion du quotidien entraîne, de la part d'une fraction de la population exclue, contestataire ou solidaire, des initiatives citoyennes riches et méritoires pour tenter de retrouver une emprise sur le vécu. En Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Australie, on assiste depuis quelques décennies à la naissance réactive de ceux qu'on a pu désigner comme « néo-agriculteurs », « néo-ruraux », « néo-artisans ». On a vu fleurir ces dernières années une myriade d'associations à but non lucratif (ou du moins non exclusivement lucratif) : entreprises coopératives en autogestion, communautés agricoles, AMAP (Association producteur-consommateurs pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), GAS (Gruppo di acquisto solidale), Lets (Local Exchange Trade System) et Sels (Systèmes d'échange locaux), Banques du temps choisi, régies de quartier, crèches parentales, boutiques de gestion, guildes d'artisans, banque éthique ou mutuelles de crédit-risque, mouvements de commerce équitable et solidaire, associations de consommateurs, repair-cafes, entreprises d'insertion, etc. Bref toute la nébuleuse de l'économie sociale et solidaire, du tiers-secteur, de l’économie non-profit ou de l’autre économie, sans compter la floraison d’initiatives culturelles (festivals de toute nature, ecomusées, etc.) paradoxalement favorisées par l’irruption du tourisme de masse. Les « retombées » économiques éventuelles de tout cela sont incontestables, mais problématiques. Outre les auto-emplois et les ateliers artisanaux de sous-traitance, il s'agit surtout d'emplois de services (services administratifs, services aux entreprises ou services de proximité pour les résidents). Toutes ces activités ne sont évidemment pas le résultat d'une dynamique intégrée. S'articulant au développement économique et au marché mondial (avec les subsides de l'État ou de Bruxelles pour l’Union européenne...), ces micro-entreprises sont souvent à la merci des changements politiques et condamnées à disparaître tôt ou tard, ou à se fondre dans le système dominant. On peut dire, en effet, que nous sommes en face de territoires sans pouvoir, largement à la merci de pouvoirs sans territoire. À défaut d'une décolonisation en profondeur de l'imaginaire de la part de leurs promoteurs, les initiatives alternatives, qui ne sont pas vraiment enracinées dans l’amour des lieux, retombent le plus souvent dans les ornières du monde de la marchandise, même lorsqu'elles sont en marge du Marché et se croient porteuses d’un autre modèle de société. On assiste finalement au cas limite de l’instrumentalisation la plus scandaleuse de l’économie coopérative avec Uber, Airbnb et autres Blablacar, ou de certaines monnaies virtuelles pour le plus grand bonheur des gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Reterritorialiser

Si l’utopie de la décroissance implique une pensée globale, on ne peut la réaliser aujourd’hui qu’en partant des territoires. Relocaliser l’économie et la vie est une condition indépassable de la soutenabilité. Il s’agit de « reterritorialiser » (selon l’expression de l’architecte-urbaniste Alberto Magnaghi), c’est-à-dire retrouver un site et le re-habiter. « Il faut changer radicalement de vision du problème pour passer de la terre comme contexte, espace topographique, support technique homologué de la ville-usine fordiste, de la machine à habiter corbuséenne et de la ville numérique de l’information, au territoire comme sujet, comme produit humain vivant, constitué de lieux dotés de personnalité selon la définition de Vidal de la Blache (1908) ». Le territoire devrait être considéré comme un immense ouvrage d’art vivant, produit et entretenu au fil du temps par les peuples vivants. En conséquence, il s’agit d’un bien commun, parce qu’il constitue le milieu essentiel à la reproduction matérielle de la vie humaine et à la réalisation des relations socioculturelles et de la vie publique. Dans l'optique de la construction d'une société de décroissance sereine, la relocalisation et la reterritorialisation souhaitables ne sont donc pas seulement économiques. La politique, la culture, le sens de la vie doivent retrouver leur ancrage territorial. Le mot clef est alors celui d’autonomie. Celle-ci implique une véritable mutation anthropologique. Cette relocalisation comprend en effet un volet qui constitue certainement une véritable provocation pour la pensée unique : « Réenclaver / recloisonner », c’est en cela que la relocalisation est le contraire de la mondialisation. Dans la mesure du possible, il est même souhaitable d'en revenir assez largement à l'autosuffisance économique, c’est-à-dire une certaine forme d’autarcie. En internalisant les coûts externes du transport, ceux des infrastructures et ceux de la pollution (dont l’effet de serre et le dérèglement climatique), on relocaliserait probablement un grand nombre d'activités. Avec un coût du kilogramme (de pollution) par kilomètre multiplié par dix ou vingt, les entreprises productrices redécouvriraient spontanément les vertus des produits et des marchés de proximité. L’objectif visé ne signifie pas pour autant une autarcie complète, ce qui serait absurde et d’ailleurs impossible. Néanmoins, les échanges de marchandises doivent être limités et se faire le plus possible avec des régions partenaires qui ont fait le même choix et renoncé au productivisme. Sachant qu’un emploi précaire créé dans la grande distribution détruit cinq emplois durables dans les magasins de proximité, on comprend l’intérêt de défendre le commerce local. (1)

Résilience

L'autoproduction énergétique est aussi un volet important de la revitalisation du tissu économique local. Les énergies renouvelables, comme le solaire, la géothermie ou l’éolien, qui ne se stockent pas ou mal, sont adaptées à des implantations et des usages locaux. Elles conviennent bien aux sociétés décentralisées, sans grandes concentrations humaines. Cette dispersion est aussi un avantage car chaque région du monde possède un potentiel naturel pour développer une ou plusieurs filières d'énergie renouvelable. On éviterait ainsi les déperditions importantes dues au transport et la soustraction du sol aux usages agricoles. Avec la fin du pétrole bon marché et l’exigence de bon sens de ne pas chercher à déstocker à grand frais les énergies fossiles restantes pour ne pas accélérer le dérèglement climatique, produire et consommer son énergie au plus près devraient devenir une nécessité. Il n'est pas inutile de l’anticiper et d'en faire une vertu... C’est le sens de la résilience, au cœur du projet des « villes en transition » lancé par Rob Hopkins. On peut poser l’équation : résilience = résistance + capacité de rebondir. Ce concept, emprunté à la physique et repris par l’écologie scientifique, peut se définir comme la capacité d’un système à absorber les perturbations et à résister aux changements de son environnement. Comment, par exemple, de grandes agglomérations urbaines vont-elles pouvoir affronter la fin du pétrole, l’élévation de la température, la perte de la biodiversité, la sixième extinction des espèces et toutes les catastrophes prévisibles ? L’expérience écologique répond par la résilience. Celle-ci suppose une petite échelle et la pluri-fonctionnalité (donc la relocalisation), tandis que la centralisation (donc la mondialisation) faite au nom de l’efficience, pour bénéficier des économies d’échelles, implique le risque de fragilité en raison de la mono-fonctionnalité et l’hyper-spécialisation. Réintroduire les jardins potagers, la polyculture, l’agriculture de proximité, de petites unités artisanales, la multiplication des sources d’énergie renouvelable, renforcent la résilience. Deux institutions humaines apparaissent de façon récurrente à travers les vicissitudes de l’histoire et témoignent d’une extraordinaire capacité de survie, l’une rurale et l’autre urbaine. La première concerne la petite exploitation paysanne familiale autosuffisante, analysée naguère par Alexander Chayanov. Pour cette raison, Nicholas Georgescu-Roegen préconisait pour l’avenir de l’humanité de petites communautés rurales. L’autre, plutôt citadine, n’est autre que l’atelier artisanal. Le projet politique de la décroissance fait désormais une large place aux « décroissants » des villes à côté des « décroissants » des champs, à la différence du retour nostalgique à la terre, préconisé le plus souvent par les partisans de la simplicité volontaire ou les « survivalistes ». (2)

Biorégion

Le socialisme écologique et démocratique ne peut, de son côté, se réaliser que dans un territoire de vie à échelle humaine. La décroissance implique donc de relocaliser le politique, par exemple, en inventant ou réinventant une démocratie de proximité. Cette préoccupation n’est pas nouvelle et les réflexions anciennes sur la dimension du demos (le peuple citoyen), d’Aristote à Murray Bookchin en passant par Rousseau, peuvent éclairer la question. Selon Aristote, « Si dix hommes ne sauraient constituer une cité, cent mille hommes ne sauraient non plus en former encore une. La quantité à observer n’est sans doute pas un nombre déterminé, mais un nombre quelconque compris entre certaines limites ». Ce pourrait être un critère de la taille d’une biorégion urbaine encore valable pour le présent. La biorégion peut être définie comme un territoire doté d’une forte autonomie écologique – la faune et la flore, le climat, le relief et l’hydrographie formant un ensemble homogène – en cohérence avec la population, sa culture et son histoire. (3) Elle peut être rurale ou urbaine. Comme espace politique, elle correspond assez bien à la dimension d’une démocratie chez Rousseau : « Un État très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres » [cité par Olivier Rey]. Il s’agit, avec les éco- ou biorégions, de construire des polities libérées du totalitarisme économique et s’organisant sur un mode confédéral. Sans doute faudrait-il commencer, suivant la suggestion d’Yves Cochet, par remplacer l'OMC par l'OML (Organisation mondiale pour la localisation) avec le slogan : « Protéger le local globalement ! »

Enracinement

La relocalisation est peut-être avant tout un ré-enracinement afin de contrecarrer les effets pathologiques du déracinement. « Pour l’énorme majorité, note Jacques Ellul, le déracinement n’est pas reconnu comme souffrance et comme déséquilibre. Ce n’est que dans l’inconscient, dans les structures profondes de la personnalité, dans les déséquilibres que le mal du déracinement fait son travail. Et l’on voit apparaître les fameuses maladies de la civilisation (ulcère d’estomac, insomnie, maladies vasculaires, fatigue permanente, troubles nerveux, difficultés de langage…) qui sont dues à des causes diverses, mais l’une d’elles, essentielle, est justement le déracinement, la solitude matérielle, psychique et culturelle ; le fait de non-appartenance, le fait de délocalisation, de ne plus appartenir à un lieu de coutume, de plaisir, de mémoire et de projet ».

Le problème est que cette nécessaire transformation anthropologique ne se décide pas. Toutefois, toutes les mesures évoquées peuvent l’impulser, et en retour celle-ci accélérera leur mise en place. Il en va ainsi pour passer du bougisme engendré par la globalisation à la topophilie souhaitable pour réduire la démesure du système de transport avec ses conséquences néfastes sur le climat et la santé, et retrouver un meilleur équilibre psychique. « Les usagers, écrivait déjà Ivan Illich, briseront les chaînes du transport surpuissant lorsqu'ils se remettront à aimer comme un territoire leur îlot de circulation, et à redouter de s'en éloigner trop souvent ». Ainsi, disparaîtrait le besoin obsessionnel d'aller toujours plus loin, toujours plus vite et toujours plus souvent et tous les effets désastreux qui en sont la conséquence.

Notes

(1) Christian Jacquiau, Les coulisses du commerce équitable, Mille et une nuits, 2006. Selon Friends of the Earth, l’ouverture d’un supermarché en Angleterre se traduit par la perte de 276 emplois liée à la fermeture des petits commerces dans un rayon de 11 km. Selon l'INSEE l'apparition des grandes surfaces (à la fin des années 1960) a éliminé 17 % des boulangeries (soit 17 800), 84 % des épiceries (soit 73 800), 43 % des quincailleries (soit 4 300).

(2) Les « survivalistes » désignent ceux qui s’organisent en vue de la catastrophe en faisant provision d’armes, en constituant des réserves de nourriture, en construisant des bunkers et autres moyens de défense.

(3) On distingue parfois l’écorégion de la biorégion, la première n’incluant pas la dimension humaine, culturelle et historique. L’« écorégion » a été promue en particulier par l’Américain Kirkpatrick Sale, grand pourfendeur de l’industrialisation, et la « biorégion urbaine » introduite par l’Italien Alberto Magnaghi.

Bibliographie

Alain de Benoist, Demain, la décroissance ! Penser l’écologie jusqu’au bout, Edite, 2007.

Bernard Charbonneau, La fin du paysage, Anthropos, 1972.

Yves Cochet, Pétrole apocalypse, Fayard, 2005 ; Antimanuel d’écologie, Éditions Bréal, 2009

Frédéric Dufoing, « Vers une économie écologiste », Krisis, n° 48, juin 2018.

Jacques Ellul, Changer de révolution. L’inéluctable prolétariat, Seuil, 1982.

Renaud Garcia, Alexandre Chayanov, pour un socialisme paysan, Le passager clandestin, coll. Les précurseurs de la décroissance, 2017.

Ivan Illich, Énergie et Équité, Œuvres complètes, Fayard, 2004, tome 1.

Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun, Eterotopia France/rhizome, 2014 ; Le projet local, Mardaga, 2003.

Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Micro-Climats, 1999.

Thierry Paquot, Désastres Urbains, La Découverte, 2015.

Jean-Luc Pasquinet, Relocaliser, pour une société démocratique et antiproductiviste, Libre et solidaire, 2016.

Olivier Rey, Une question de taille, Stock, 2014.

Simone Weil, L’enracinement, Gallimard, 1949. Voir aussi Genevève Azam et Françoise Valon, Simone Weil ou l’expérience de la nécessité, Le passager clandestin, coll. Les précurseurs de la décroissance, 2016.