Introduction

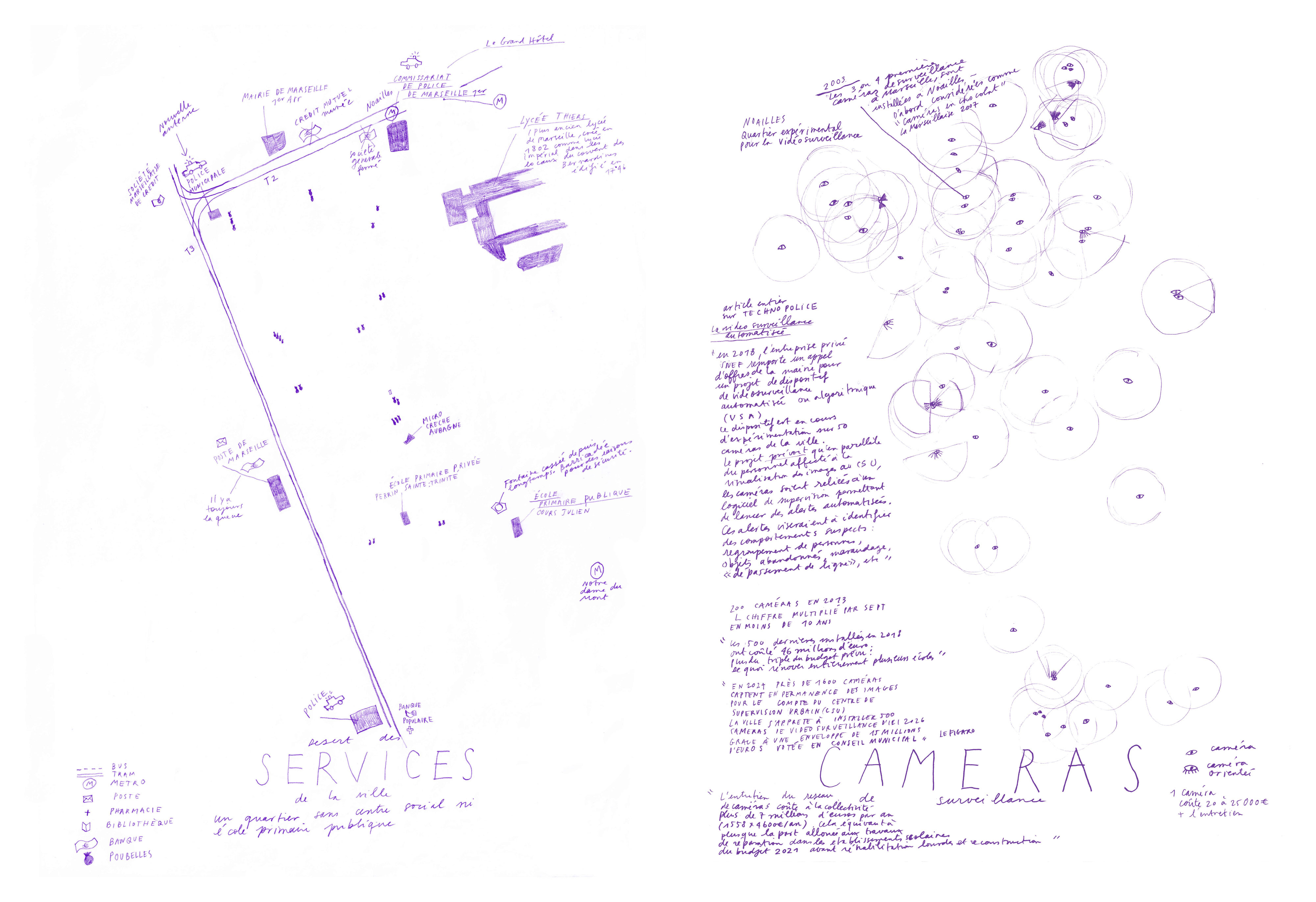

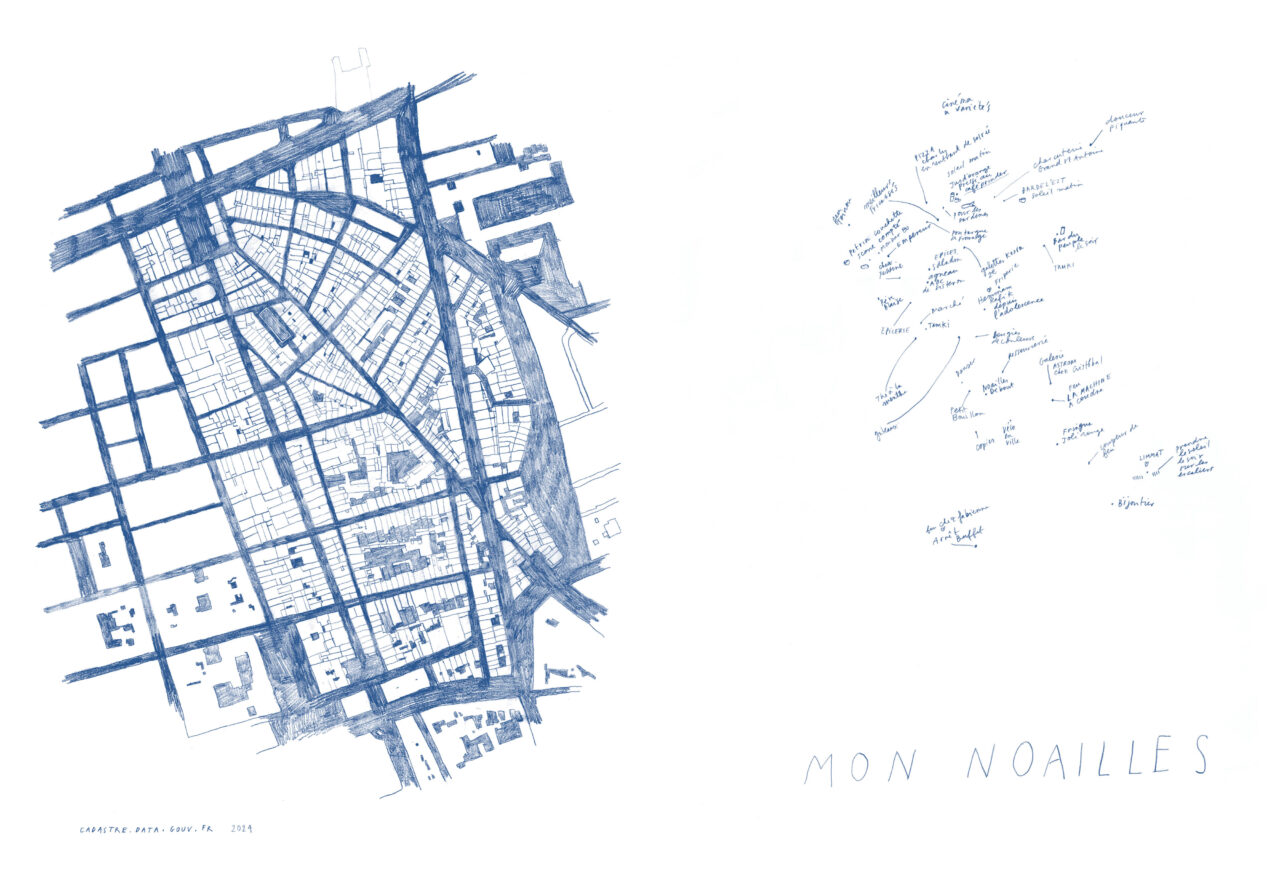

Après un premier atlas consacré à la Goutte d’or à Paris, Elsa Noyons récidive dans le quartier de Noailles à Marseille. Elle arpente les rues, observe, relève, compte des éléments apriori anodins mais qui, reportés sur un fond de carte et compilés dans un atlas, racontent une histoire, dressent le portrait d’un quartier, portent un message politique. « Mon désir, nous dit Elsa Noyons, était de mettre les cartographies au service des luttes, de participer à une forme de force réparatrice par la réappropriation de nos données et des événements que nous vivons, et l’observation de ce quartier en transformation. »

Narration

Martin Paquot | Vous qualifiez vos cartographies de « sensible » ou « narrative ». Que racontent-t-elles d’autre ? Comment en êtes-vous venue à ce type de représentation ?

Elsa Noyons | J’ai du mal à répondre à cette question, en règle générale je préfère la cartographie narrative à la cartographie sensible. J’ai entendu Guillaume Monsaingeon [agrégé de philosophie et fondateur de l’Oucarpo, Ouvroir de cartographie potentielle, N.D.E.] émettre la même réticence à propos de la cartographie sensible. Il demandait à quoi la cartographie sensible s’opposerait donc. À une cartographie dure ou brute ? J’aime mieux inventer d’autres termes. Celle de la cartographie narrative est emprunté à Denis Wood et son formidable travail Everything Sings : a Narrative Atlas (Siglio Press, 2011).

Je suis arrivée à ce type de représentation en me baladant beaucoup, en commençant à regarder des cartes, en demandant à des habitant.es de dessiner les contours et les frontières de « leurs » quartier sur un fond de carte. En parlant de ce projet avec un ami cartographe et des amis architectes et urbanistes, iels m’ont fait découvrir les outils de calques et de représentation de cartes urbaines par couche. J’ai exploré différentes directions pour finalement dessiner un fond de carte qui me sert ensuite de support pour toutes les cartes qui révèlent chacune un élément ou mettent en avant le nombre important de certaines choses et l’absence d’autres choses.

Ordinaire

Votre travail m’évoque la tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec dans la manière dont vous accumulez les relevés cartographiques de choses si ordinaires que personne – sauf vous qui « dépliez l’ordinaire » – n’y prête attention : les murs qui parlent, la direction des vents et la course du soleil, les arbres disparus, les arroseur.euses et les nettoyeur.euses, etc. Qu’est-ce que l’ordinaire révèle d’un quartier, d’un lieu ? En constitue-t-il l’identité ?

J’aime beaucoup cette référence car elle m’a beaucoup marquée adolescente. Notre professeure d’arts plastiques au lycée, Mme Christine Ishkinazi – que j’affectionnais particulièrement – nous avait introduits à ce texte de Georges Perec et invités à faire l’exercice : s’assoir quelque part dans la ville de Marseille et observer et décrire ce qui se passait autour de nous. Les résultats de cet exercice étaient très beaux et moi-même, qui n’avait pas confiance en mon écriture au lycée, j’ai découvert une joie spéciale à l’observation et la description sans commentaire de choses simples. Je pense que ce moment a été l’une des inspirations et l’un des moteurs principaux de ce projet de longue observation de l’ordinaire autour de moi.

Les divers micro-événements qui prennent racine dans un endroit, jour après jour, année après année, forment effectivement, d’après moi, l’identité sensible d’un espace. Quand on commence à noter ces choses-là, à les regarder – même s’il manque toujours des éléments essentiels que l’on n’est pas capable de voir ou de comprendre – on s’approche du caractère du lieu, de son goût, son odeur, et son son.

Les quartiers Noailles à Marseille ou la Goutte d’Or à Paris ont des spécificités qui participent de leur identité. A la Goutte d’Or, on peut noter l’importance des jardins partagés et des solidarités organisées au sein de l’espace public ; le nombre d’hommes dans la rue comme autant de micro-sociétés et cultures localisées par ethnies ; les luttes anti-racistes mais hélas aussi les violences policières ; les magasins wax et les coiffeurs. A Noailles, on peut noter les nombreuses plantes dans la rue mais l’absence de bancs publics et le peu d'arbres ; la quantité de marchands de sommeil et de bâtiments en péril mais aussi la forte présence d’associations – comme à la Goutte d’Or d’ailleurs – ; l’importance des commerces de bouche et des magasins spécialisés dans la vente de produits dits « du monde ».

Relevés

Il y a une dimension ethnographique voire ethno-comptable dans votre travail. Comment réalisez-vous vos relevés : en arpentant les rues ou en observant depuis un point fixe ; sur le temps d’une journée ou d’une année ; seule ou en groupe ? Comment choisissez-vous ce que vous allez compter ?

Je réalise mes relevés de différentes façons, en arpentant la rue, sur au moins une année pour voir toutes les saisons passer. A la Goutte d’Or puis à Noailles, le temps de recherche a pris respectivement deux et quatre ans. Certaines observations peuvent se faire depuis un point fixe, parfois à vélo, parfois la nuit ou le matin très tôt. Je n’arpente jamais plus de 3 heures d’affilée car cela demande une grande concentration. Je travaille généralement seule mais j’invente des méthodologies pour inviter d’autres personnes à participer. À la Goutte d’Or, je commençais mes journées de « terrain » au café des 3 Frères où je discutais avec des habitant.es et commerçant.es. À Noailles, on a organisé un repas dans la rue avec Emmanuelle Oddo. J’avais imprimé des dessins et des cartes pour que les invité.es puissent ajouter des choses, réaliser eux-mêmes leurs cartes. Nous avons aussi fait des collages dans la rue invitant les gens à intervenir sur les cartes et plusieurs échanges sont nés de cette action.

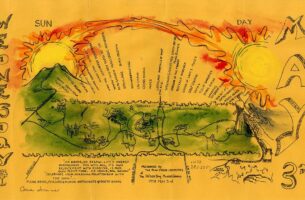

Les sujets me viennent de manière empirique, l’un appelle l’autre, ou par opposition. J’ai commencé par les choses qui m’interpellaient : les jardins partagés, puis les espèces d’arbres, puis les cafés tenus par des familles kabyles, puis les oiseaux. Parfois je travaille par thème. Parfois d’une carte découlent d’autres cartes. Au départ, je me disais que j’allais passer une semaine sur chaque sujet mais ce protocole n’a pas duré longtemps. Arbres, oiseaux, éclairage public, chemin du soleil… Finalement les sujets se mélangeaient et j’avais parfois besoin de prendre un temps plus long. La méthodologie s’est adaptée assez naturellement à la construction des cartes.

Fantômes

Le point de départ de votre démarche est une catastrophe, un traumatisme, la mort de huit habitants du quartier dans l’effondrement de leurs immeubles rue d’Aubagne le 5 novembre 2018. Votre travail cherche-t-il à capter la mémoire des « fantômes des lieux » ?

Le point de départ de ma démarche n’est pas une catastrophe, l’événement du 5 novembre 2018 est bien sûr évoqué dans les cartes sur Noailles car imbriqué dans son histoire et essentiel dans sa transformation mais la naissance du projet précède l’événement du 5 novembre puisque j’ai commencé à travailler sur le quartier de la Goutte d’Or en janvier 2018 lorsque j’y vivais. Grâce au travail en collaboration avec Anna Lejemmetel, éditrice des deux premières versions sur la Goutte d’Or, c’est devenu un livre. Le deuxième volume sur Noailles a été co-édité par Anna Lejemmetel et Emmanuelle Oddo.

Mais oui, la mémoire des lieux m’est très chère. Ce qu’ils ont à raconter, comment on les habite, ce qu’il reste d’eux quand ils disparaissent. La carte des fantômes de Noailles je ne l’avais pas faite pour la Goutte d’Or parce que je ne connaissais pas ce quartier avant, contrairement à Noailles ayant grandi à Marseille. Aujourd’hui – bien que je ne sois pas très vieille – lorsque je marche dans Noailles je vois des lieux qui n’existent plus, parfois on se donne encore rendez-vous devant chez Toinou, un vendeur de coquillages, alors qu’aujourd’hui il y a un Gros Bao à la place. Ce travail essaie de réaliser une sorte d’archive collective et populaire faire de souvenirs individuels et communs d’un quartier. En ça, oui on peut dire que j’ai aimé interroger « les fantômes des lieux ».

Politique

Votre atlas est éminemment politique tant par le choix de ses thèmes que leur réalité cartographique. Qu’est-ce que la richesse malheureuse de certains relevés (« marchands de misère », « portes anti-squat », « dégradation du bâti », « caméras de surveillance », etc.) et la pauvreté honteuse d’autres relevés (« bancs », « arbres », « services », « espaces pour les enfants », « écoles », etc.) dénoncent ? De quel mal sont-ils les symptômes ?

Mon intention est de laisser volontairement les lecteur.rices faire leurs conclusions. L’idée est de révéler par le nombre, les données brutes – et les récits populaires de la rue – ce que les chiffres nous racontent et révèlent et de les laisser dans les mains et les yeux des lecteurs et lectrices pour qu’elles s’en emparent. Bien sûr c’est un travail faussement objectif et neutre car les choix d’observations sont politiques comme tu le soulignes, et révélateur et symptomatique du quartier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Marseille ces données traduisent et dénoncent une très mauvaise gestion politique de la ville qui date du règne de Gaudin [Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille de 1995 à 2020, N.D.E.]. Noailles est un quartier populaire en plein centre de Marseille, proche du Vieux Port qui est particulièrement marqué par le mal-logement comme ses voisins, Belsunce et la Belle de Mai. Paradoxalement, il n’y a pas de centre social pour l’instant ni d’école primaire publique. Pas d’espace pour les enfants dans l’espace public et encore aujourd'hui beaucoup de marchands de sommeil. Le quartier est tristement connu pour le drame de la rue d’Aubagne en 2018 et l’effondrement de deux puis trois immeubles très mal entretenus qui a coûté la vie à huit personnes qui y vivaient. Plus tard, il a été prouvé que la ville de Marseille avait une lourde responsabilité dans ce dramatique événement.

Appropriation

Avec le collectif Noailles debout, vous voulez « prouver qu’il y a des choses à défendre » dans le quartier. Cela ne relève-t-il pas d’une topophilie ?

Tout à fait ! C’est par amour pour les lieux, et les rencontres que j’ai mené ce travail !

Le collectif Noailles Debout ! est né juste après les effondrements de la rue d’Aubagne en 2018, à l’initiative d’habitant.es et habitué.es du quartier pour revendiquer qu’il y a des choses à défendre dans le quartier à un moment où le quartier était touché au cœur, les habitantes et habitants délogé.es et les rues barricadées. Noailles Debout ! s’est formé pour créer des luttes joyeuses, se regrouper, écrire leur histoire, se réapproprier le quartier et entamer un processus de reconnaissance et réparation par différentes actions dans l’espace public, au musée d’Histoire de Marseille et à la Mairie. Je n’en fais pas partie mais j’ai rencontré Laura Spica via deux amis chers, Till Roeskens et Adrien Zammit, elle connaissait mon travail sur la Goutte d’Or et m’a proposé une résidence pour entamer le travail sur Noailles. J’ai réalisé quelques ateliers, des déjeuners dans l’espace public. A la suite de la résidence, j’ai continué les recherches et nous sommes restés en lien, j’ai aussi rencontré d’autres associations comme la Bouillon de Noailles, l'espace des enfants autonomes, le collectif du 5 novembre et Destination Familles qui mènent un travail incroyable dans le quartier. Mon désir était de mettre les cartographies au service des luttes, et de participer à une forme de force réparatrice par la réappropriation de nos données et des événements que nous vivons, et l’observation de ce quartier en transformation.

A lire : Elsa Noyons, Déplier l’ordinaire. Cartographies narratives du quartier de Noailles à Marseille 2021-2024, LJMTL / Amers Books, 2025, 78 pages, 45 euros.