Introduction

De plus en plus souvent convoquées dans les débats et les écrits écologistes, les notions de municipalisme et de biorégionalisme s’entremêlent depuis plus de 50 ans aux Etats-Unis où leurs principaux théoriciens respectifs se sont côtoyés. Dans l’essai en deux volets qui suit, Marin Schaffner – traducteur de Murray Bookchin (mais aussi de Vandana Shiva) et co-fondateur du collectif d’inspiration biorégionale Hydromondes – descend le cours de ces idées depuis leurs sources éco-anarchistes et éco-féministes, jusqu’à certains de leurs estuaires comme la biorégion de Cascadia, les initiatives permaculturelles australiennes, le syndicat de la montagne limousine, en passant par de nombreuses figures singulières comme le poète étatsunien Gary Snyder, le géographe français Elisée Reclus, l’ostréiculteur japonais Hatakeyama Shigeatsu, l’activiste indienne Vandana Shiva. Il les interroge à l’aune des mots du biorégionaliste Peter Berg : « Le lieu dans lequel vous vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet, quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit ? Qu’est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre la pareille ? » Finalement, pour Marin Schaffner : « Là où le municipalisme et le biorégionalisme se rejoignent tout particulièrement, c’est dans leur volonté de proposer des modalités d’organisation collective (c’est-à-dire politiques) qui s’inspirent des modalités d’organisation de la vie elle-même, cela en vue d’en prendre soin. »

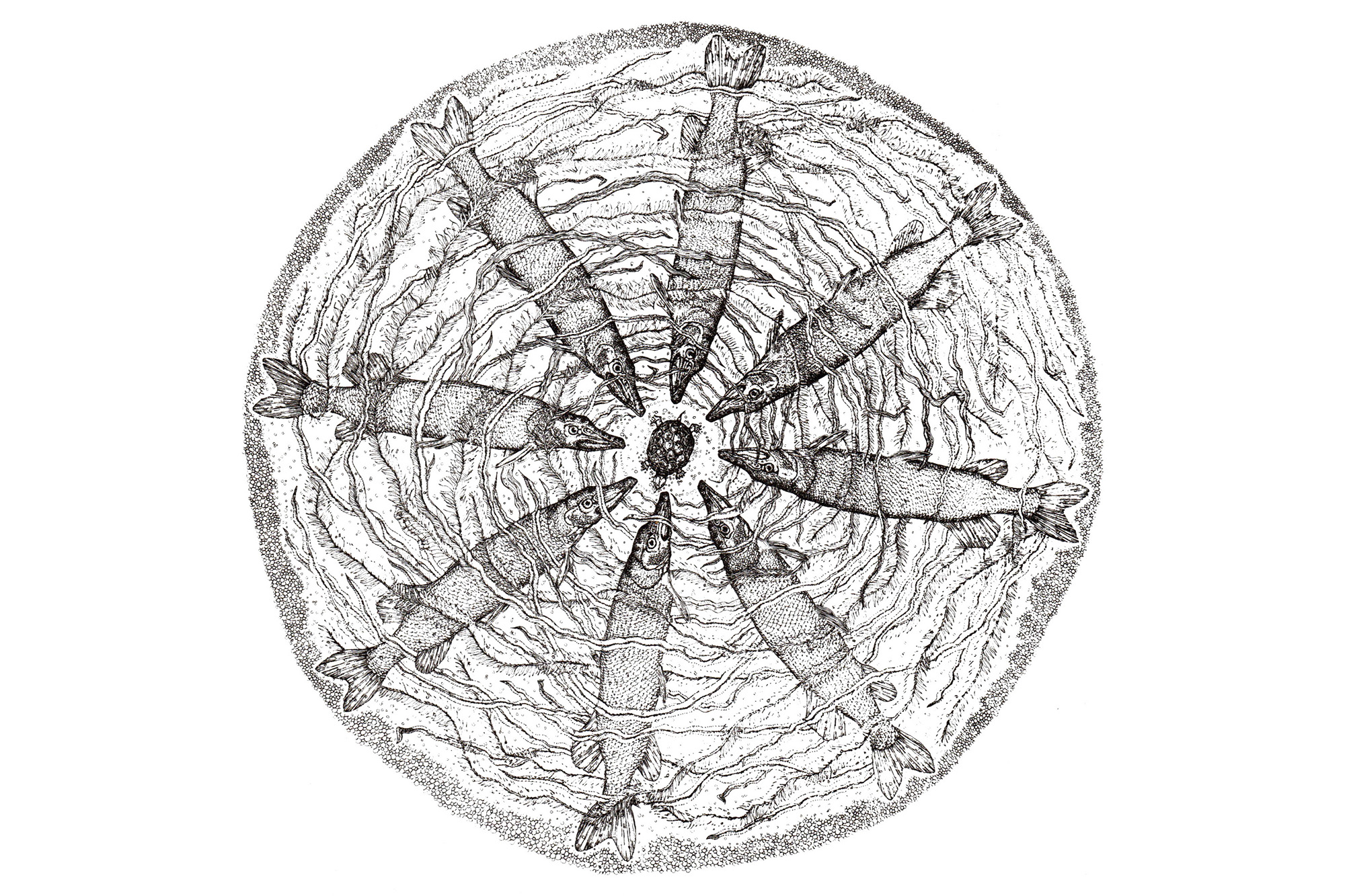

Les courants de pensée sont probablement comme les courants des fleuves et des rivières. Ils ne cessent de se mouvoir, de se mélanger et de méandrer. Exactement de la même manière que nous avons, nous Occidentaux modernes, une vision utilitariste et atomisante des cycles de l’eau (considérés comme des ressources inertes, non vivantes, dans lesquelles se servir sans jamais rendre), nous avons de toute évidence une vision peu organique et très simpliste du métissage permanent des pensées entre elles. Nous avons appris à aimer les choses qui se rangent bien dans des cases – qui restent aussi sages que les eaux précédemment sauvages derrière un grand barrage. Mais la vie (et les pensées émancipatrices qui en sont comme un type bien particulier de bourgeons) est nettement plus métamorphe. La vie est évolution permanente et symbiose. Elle est faite non pas de frontières fixes, mais de lignes de partage.

Nous tenterons donc ici de mettre en scène une partie du bouillonnement de cette vie : celle des liens entre biorégionalismes et municipalismes – que je mets volontairement au pluriel – ainsi que de la densité des mélanges qui sont au cœur de ces pensées transnationales. En bon biorégionaliste, mon propos serpentera par ondulations multiples autour de quatre grandes parties : sources, amonts, confluences et estuaires.

Sources

D’une Côte à l’autre

D’une Côte à l’autre : les allers-retours de l’éco-anarchisme

En 1962, alors que Rachel Carson publiait Printemps silencieux [1], paraissait Notre environnement synthétique, le premier livre de Murray Bookchin – ouvrier new-yorkais formé dans les jeunesses communistes et vite devenu éco-anarchiste. Tout comme Rachel Carson, c’est par l’angle de la santé que Murray Bookchin prenait à bras le corps la question de la crise écologique : l’exposition croissante d’une société à des produits chimiques ou radioactifs ne peut qu’entraîner des problèmes de santé communs entre les milieux de vie et les humains. Il écrivait alors : « Les intérêts des entreprises passent dorénavant avant les besoins humains d’un air sain ; l’abandon des déchets industriels est prioritaire aux besoins de la collectivité en eau potable. Les lois du marché les plus pernicieuses sont privilégiées aux lois élémentaires de la biologie. »

« Les intérêts des entreprises passent dorénavant avant les besoins humains d’un air sain ; l’abandon des déchets industriels est prioritaire aux besoins de la collectivité en eau potable. Les lois du marché les plus pernicieuses sont privilégiées aux lois élémentaires de la biologie. »

Murray Bookchin

En 1982, la publication de The Ecology of Freedom [2] lui donnait l’opportunité de coucher sur le papier les principes de l’écologie sociale, à laquelle il œuvrait depuis vingt ans – et qui peut se résumer en une phrase : « Aucun des problèmes écologiques que nous affrontons aujourd’hui ne pourra être résolu sans un profond changement social. » Il posait alors les bases d’une réorganisation radicale de nos sociétés, en vue de les réenchâsser dans le monde naturel – un renversement de la pyramide proposant de réorganiser nos vies autour de communes écologiques autonomes confédérées. Un mouvement politique basé sur des assemblées populaires en démocratie directe, qu’il aura tour à tour appelé « municipalisme libertaire » ou « communalisme ». Un tel imaginaire s’inspire directement de la Commune de Paris de 1871, de la Révolution russe de 1917 ou encore de l’Espagne de 1936, en leur ajoutant un supplément explicite – mais néanmoins salvateur – d’écologie radicale. Le tout est résolument pensé pour être au service de la vie, et contre l’ensemble des hiérarchies (politiques, financières, d’âge, de classe, de genre, de couleur…).

« Aucun des problèmes écologiques que nous affrontons aujourd’hui ne pourra être résolu sans un profond changement social. »

Murray Bookchin

Entre ces deux dates, 1962 et 1982, les liens entre Murray Bookchin et le biorégionalisme furent nombreux. En voici quelques fils afin de nous remémorer à toutes et tous combien les pensées ne naissent jamais seules.

Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que le biorégionalisme envisage de repenser nos territoires non plus depuis des frontières administratives et donc artificielles, mais depuis les réalités biologiques des massifs forestiers, des chaînes de montagne et des bassins-versants (le territoire couvert par un fleuve et tous ses affluents). Le mode d’organisation qu’il a toujours défendu est celui de la réhabitation, c’est-à-dire de la relocalisation ouverte et écocentrée de communautés habitantes au sein des arrière-pays. L’imaginaire éco-anarchiste partagé par le communalisme et le biorégionalisme permet d’envisager le biorégionalisme comme une version plus située – plus précisément géographique – du communalisme. Mais tous deux visent les mêmes objectifs : recréer des subsistances locales coopératives en vue d’enrayer le désastre écologique provoqué par la société industrielle occidentale moderne.

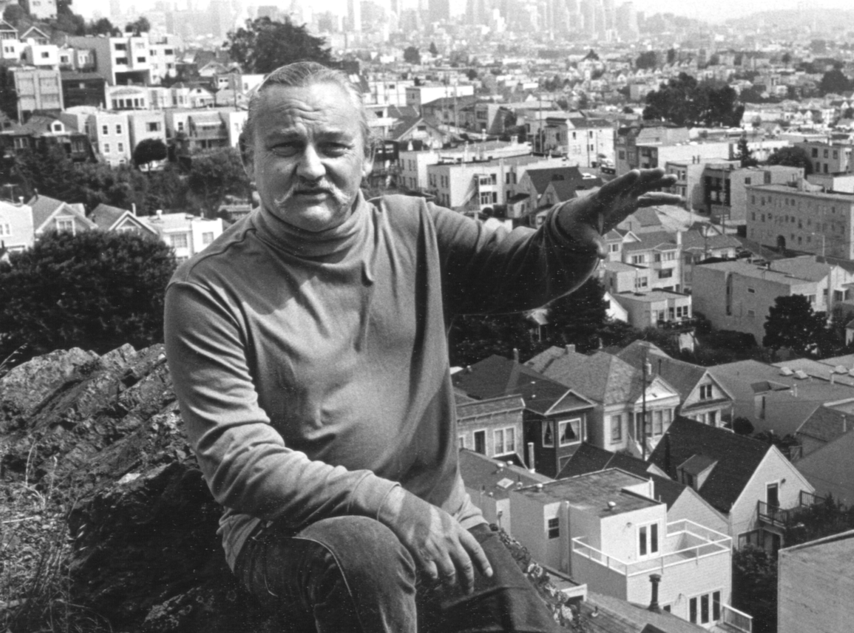

Pour reprendre ce fil par un autre bout, j’aimerais citer l’hommage que Peter Berg, cofondateur du biorégionalisme (avec Raymond Dasmann), offrit à Murray Bookchin en 2006, suite à son décès. Il y retrace leur rencontre au début des années soixante à Manhattan, lors d’un rassemblement contre la guerre du Viêt Nam. Peter Berg écrit : « Ce qui était inhabituel pour un gauchiste à l’époque, c’était sa conviction que les questions écologiques offraient une nouvelle base d’unité. (…) J’ai quitté cette réunion avec l’envie de commencer à lire sur les origines et la pratique de l’anarchisme contemporain. (…) À la fin des années soixante, j’avais aidé à former les Diggers de San Francisco, peut-être le meilleur modèle d’alternatives sociales anarchistes créatives que l’on pouvait trouver à l’époque. »

Et Peter Berg d’ajouter plus loin : « Lorsque j’ai été invité à participer à la rédaction du numéro “Bioregions” de CoEvolution Quarterly à la fin des années soixante-dix, l’un des premiers documents que j’ai recherchés était Ecology of Freedom de Murray. Sachant qu’il acceptait certaines des prémisses générales du biorégionalisme telles qu’elles sont défendues par la Planet Drum Foundation, je lui ai demandé l’autorisation d’éditer une version raccourcie du long premier chapitre du livre afin d’exposer aux lecteurs et lectrices les idées de l’écologie anarchiste. (…) L’article qui en résulta fut d’une valeur inestimable pour aider à donner le ton autonome et autogéré du discours biorégional. »

S’organiser comme le vivant

S’organiser comme le vivant : réinventer la politique des lieux de vie

Au cœur du premier chapitre de son Ecology of Freedom (intitulé « La notion d’écologie sociale »), Murray Bookchin avait d’ailleurs inscrit ces mots : « L’accent mis récemment sur les biorégions comme cadres de communautés humaines diverses apporte de solides arguments en faveur de la nécessaire réadaptation des techniques et des styles de travail aux conditions et possibilités des zones écologiques particulières. Les exigences et possibilités de chaque biorégion imposent une lourde contrainte aux prétentions de l’humanité à la souveraineté sur la nature et à l’autonomie par rapport aux besoins de celles-ci. »

Ce qu’on aperçoit ici, c’est un dialogue régulier et fécond, à travers les décennies entre l’un des fondateurs du communalisme et l’un des fondateurs du biorégionalisme. Malgré certaines dissensions, notamment autour des questions d’écologie profonde, ces deux mouvements apparaissent a posteriori d’une grande sororité : des références communes, une culture partagée, et quelques différences, pourtant pas insurmontables si on cherche à créer des confluences plutôt que des divisions.

Là où ces deux courants se rejoignent tout particulièrement, c’est dans leur volonté de proposer des modalités d’organisation collective (c’est-à-dire politiques) qui s’inspirent des modalités d’organisation de la vie elle-même, cela en vue d’en prendre soin. Chez Bookchin, l’imaginaire est plus révolutionnaire que chez la majorité des biorégionalistes, mais les deux courants s’alignent dans leur volonté affirmée de créer les conditions pour des atterrissages véritablement écologiques de nos modes de vie hors-sol.

« Là où ces deux courants se rejoignent tout particulièrement, c’est dans leur volonté de proposer des modalités d’organisation collective (c’est-à-dire politiques) qui s’inspirent des modalités d’organisation de la vie elle-même, cela en vue d’en prendre soin. »

Marin Schaffner

En 1985, dans L’Art d’habiter la Terre, grande synthèse populaire du biorégionalisme, le journaliste Kirkpatrick Sale[3] cite un extrait de The Ecology of Freedom de Bookchin (dans le chapitre 7, intitulé « Régime politique »). Quelques pages après cela Kirkpatrick Sale écrit :

« Une vision politique qui serait fondée sur les lois et mécanismes évidents du monde biotique ne célèbrerait pas la coordination centralisée, ni l’efficacité hiérarchisée ou la force monolithique – les vertus apparentes de l’état-nation moderne –, mais plutôt l’exact opposé, à savoir la décentralisation, l’interdépendance et la diversité. Au sein de n’importe quel parc, sur n’importe quel rivage, dans n’importe quel bois, les principes naturels se réalisent essentiellement sans coercition, sans pression organisée, sans autorité reconnue. Ils sont, pour choisir le mot le plus proche au sein de notre vocabulaire inadapté, “libertaires”. (…) Un régime politique biorégional doit chercher à atteindre la dispersion du pouvoir et la décentralisation des institutions. (…) Par conséquent, le premier lieu des prises de décisions, de contrôle politique et économique devrait être la communauté, c’est-à-dire un groupement plus ou moins intime, soit à l’échelle du village dense d’environ 1 000 habitants, soit probablement plus souvent, à l’échelle de la communauté étendue de 5 000 à 10 000 habitants qui s’avère être très régulièrement (officieusement ou officiellement) l’unité politique fondamentale. C’est dans un tel lieu – où les gens se connaissent entre eux et connaissent l’essentiel de l’environnement qu’ils partagent, où, au minimum, les informations les plus basiques relatives à la résolution de problèmes sont connues ou facilement disponibles – que la gouvernance devrait prendre racine. (…) Il s’agit du type de gouvernance établi par les peuples prémodernes partout dans le monde. »

« Un régime politique biorégional doit chercher à atteindre la dispersion du pouvoir et la décentralisation des institutions. »

Kirkpatrick Sale

La description fait ici écho, de façon frappante, à certains écrits de Murray Bookchin – notamment ceux où il expose les diverses pistes pour organiser la démocratie directe locale communaliste autour d’assemblées populaires. C’est donc bien, dans un cas comme dans l’autre, depuis les lieux de vie et en tentant de s’organiser au plus près des modalités du vivant que se conçoit la transformation écologique et sociale.

Ecotopia

Ecotopia : entre fiction et écoféminisme

Au milieu de tout cela, en 1975, l’écrivain américain Ernest Callenbach proposait un prolongement romanesque et utopique des liens naissants sur la Côte Ouest entre autonomies locales et écocentrisme. Son ouvrage Ecotopia [4] (dont je recommande vivement la lecture, et même la relecture) est un petit chef-d’œuvre du genre : 25 ans après la date d’écriture, en 1999, un journaliste américain de la Côte Est est le premier à avoir le droit d’entrer en Ecotopia, nouveau pays indépendant à l’ouest des États-Unis, et qui a fait sécession dans les années 1980 suite à une crise économique.

Le livre se présente comme un mélange d’articles de journaux et d’extraits de journal de bord, et retrace par ce biais toutes les dimensions de la vie quotidienne en Ecotopia : alimentation biologique locale, transports décentralisés non fossiles, service forestier, éducation populaire pour tou·tes, autogestion ouvrière, énergie solaire, etc. À travers cette approche pragmatique, le livre permet d’imaginer ce que voudrait dire habiter au sein d’une société véritablement écologique. Par son entremêlement permanent de justice écologique et de justice sociale, Ecotopia nous entraîne – dès le milieu des années 1970 – dans un univers fictionnel mais réaliste ressemblant au mariage entre communalisme et biorégionalisme.

L’un des points saillants de ce livre (qui mérite d’être mentionné en tant que réalité transversale aux diverses « sources » de cette première partie) est l’importance de l’écoféminisme – qui se place de fait à la croisée de ces deux courants. Dans le livre d’Ernest Callenbach, ce sont les femmes qui ont le pouvoir en Ecotopia, et elles l’ont car leur rôle a été déterminant dans le combat pour l’indépendance. La vie politique en Ecotopia est recentrée autour de processus de prises de décision très proches de tout ce qu’a pu décrire l’écrivaine Starhawk dans son magnifique Rêver l’obscur (1982)[5]. Et ces prises de décisions attentives et sincères font émerger un consensus progressif : les hiérarchies institutionnelles héritées y ont été renversées.

Au-delà de cette seule référence à la fiction, je tiens à évoquer ici le nom d’au moins trois autres importantes femmes écoféministes, qui se sont placées dès le début – et chacune à leur manière – à l’intersection entre biorégionalisme et communalisme.

Ynestra King tout d’abord : proche du communalisme, professeure à l’Institute for Social Ecology dès son ouverture, elle a clairement influencé Murray Bookchin (qui la cite dans The Ecology of Freedom). Grande militante anti-nucléaire, elle est l’une des cofondatrices du célèbre collectif « Women for Life on Earth » qui marcha sur le Pentagone en 1981. Elle a notamment écrit l’article « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution » (repris dans la très belle anthologie Reclaim d’Émilie Hache [6]), ou encore « The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology » (1983).

Judith Plant ensuite, rédactrice en chef du journal The New Catalyst et célèbre éditrice de textes écologiques – à la fois écoféministes (Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism, 1989), biorégionalistes (Home: A Bioregional Reader, 1990) et communalistes (Putting Power in its Place: Create Community Control, 1992 – dans lequel on retrouve à la fois des textes de Kirkpatrick Sale, Murray Bookchin et Peter Berg). Elle a également écrit un article important en 1987, intitulé « Searching for Common Ground: Ecofeminism & Bioregionalism ».

Stephanie Mills enfin, autrice et rédactrice en cheffe de plusieurs revues écologistes, a coordonné le numéro « Bioregions » du journal CoEvolution Quarterly avec Peter Berg (1981). Déjà présente au premier Congrès Biorégional Nord-Américain de 1984, ses travaux portent, entre autres, sur les questions de surpopulation et de critique de la technologie dans une approche écoféministe, mais aussi sur les enjeux de restauration écologique dans une perspective biorégionale (In Service of the Wild: Restoring and Reinhabiting Damaged Land, 1995).

Amonts

Une fois passées les premières sources, on se retrouve tout à l’amont du bassin-versant. Là, tout un réseau de petites rivières vient, comme des nervures, irriguer la tête de bassin : c’est ce qu’on appelle un « chevelu ». Au sein de ce réseau de veines aquatiques, je propose que nous plongions dans trois torrents différents, unis dans leur diversité.

Île Tortue

Île Tortue : Gary Snyder chez les Indiens

Gary Snyder, né en 1930, est un des grands poètes de la beat generation, mais aussi un biorégionaliste de la première heure. C’est lui qui se cache derrière Japhy Ryder, le héros des Clochards célestes de Kerouac, et son ami Allen Ginsberg dira de lui : « C’est le type le plus fou et le plus intelligent que nous ayons jamais rencontré. » Élevé à la ferme sur la Côte Ouest, étudiant en anthropologie, anarcho-syndicaliste enchaînant les petits boulots, ayant pratiqué le zen au Japon pendant plusieurs années, Gary Snyder est un touche-à-tout profondément relié à la nature. À la naissance de son deuxième fils, il s’installe avec sa famille et Allen Ginsberg au nord de la Sierra Nevada, dans la vallée de la rivière Yuba. Il écrira alors que ses projets pour l’avenir sont « la réhabitation de l’Île Tortue et l’écologie révolutionnaire ».

Turtle Island, c’est le nom que certaines communautés amérindiennes donnent depuis toujours à l’Amérique du Nord. Et c’est aussi le titre du magnifique recueil de poésie pour lequel Gary Snyder reçoit le prix Pulitzer en 1975. L’Amérique est un nom hérité du colonialisme (dérivé du nom d’Amerigo Vespucci, explorateur italien du 15e siècle). Or pour réhabiter véritablement les lieux, pour incarner la « pratique sauvage », Gary Snyder – et les biorégionalistes à sa suite – considèrent que les noms importent. Comme il l’écrit en 1976 dans un texte intitulé « Réhabiter » :

« Je descends d’une lignée de gens qui se sont frayé un chemin de l’Atlantique jusque sur les pentes du Pacifique, au cours d’une période de cent cinquante ans. Un grand-père s’est retrouvé dans le territoire de Washington et a bâti une ferme dans le comté de Kitsap. (…) Mais à notre arrivée, il y avait déjà des gens, bien avant ma famille, m’a-t-on appris quand j’étais enfant. Un Indien salish d’un certain âge s’arrêtait à notre ferme tous les quatre mois au volant d’une Ford T pour vendre du saumon fumé. « Qui est-ce ? » « C’est un Indien », répondaient mes parents.

En observant les différents types d’arbres et de plantes qui sont à l’origine de mon univers d’enfant (un univers fait d’une jeune forêt de pins d’Oregon et d’un pâturage à vaches), j’ai réalisé qu’il manquait à mes parents certaines connaissances. Ils étaient capables de dire « ça, c’est un douglas, ça un cèdre, ça une fougère », mais je percevais dans ces bois une subtilité et une complexité qui allaient bien au-delà de ces quelques noms.

Lorsque j’étais enfant, j’ai discuté à plusieurs reprises avec le vieux Salishan lorsqu’il s’arrêtait à la maison – et puis, tout d’un coup, il n’est jamais revenu. J’avais une idée de ce qu’il représentait, de ce qu’il savait et de ce qu’il signifiait pour moi : il savait mieux que quiconque où j’étais. » [7]

Au début des années 1990, Gary Snyder proposera deux idées clés pour continuer de relier biorégionalisme et communalisme.

L’une est celle de « Conseil de village de tous les êtres » (dans un article éponyme) – directement inspiré du travail de Joanna Macy (l’écoféminisme est toujours là), mais plus précisément tourné vers la spécificité de chaque lieu : « Imaginez un village qui considérerait ses arbres et ses oiseaux, ses moutons, ses chèvres, ses vaches et ses yaks, et les animaux sauvages des hauts pâturages (bouquetins, argalis, antilopes, yaks sauvages) comme des membres de la communauté. Les conseils de village donneraient en un sens la parole à chacune de ces créatures. Ils permettraient à tout le monde d’avoir un espace propre. »

« Imaginez un village qui considérerait ses arbres et ses oiseaux, ses moutons, ses chèvres, ses vaches et ses yaks, et les animaux sauvages des hauts pâturages comme des membres de la communauté. Les conseils de village donneraient en un sens la parole à chacune de ces créatures. Ils permettraient à tout le monde d’avoir un espace propre. »

Gary Snyder

L’autre, directement liée, est celle de « conseil de bassin-versant » (dans l’article « Accéder au bassin-versant »), qui propose une conception non nationaliste de la communauté, où toute personne prenant soin des lieux et des eaux serait la bienvenue, un modèle qui s’appuie sur l’idée de solidarités amont-aval : « Le programme d’un conseil de bassin-versant commence de manière modeste : “Essayons de réhabiliter notre rivière de telle manière que le saumon sauvage puisse s’y reproduire de nouveau.” En essayant de compléter ce programme, une communauté est susceptible de devoir lutter contre l’industrie forestière commerciale en amont, l’accaparement de l’eau pour sa vente en aval, la pêche au filet taïwanaise au large dans le Pacifique Nord et toute une série d’autres menaces nationales et internationales pour la santé du saumon. »

Derrière les idées biorégionalistes, comme derrière les idées communalistes, la question se pose donc de savoir s’il n’y a pas une mémoire oubliée, ou la résurgence d’un inconscient collectif : celle de l’organisation autour de communs – à la fois communale et communautaire – des populations humaines depuis des millénaires. En cela, renouer avec une démocratie directe écocentrée, peut-être est-ce aussi renouer avec des traditions immémoriales, profondément locales et profondément écologiques. C’est ce que nous dit tout un pan de l’anthropologie (Pierre Clastres, James C. Scott ou encore David Graeber). Mais c’est aussi ce que nous disent les autochtones eux-mêmes. Et Oren Lyons, gardien de la foi et porte-parole de la nation Seneca, de nous rappeler dans « Le peuple de la Tortue » :

« Nous étions donc dans notre propre hémisphère, à développer nos propres idées, nos propres pensées et notre propre vision du monde. Il y avait de grandes civilisations ici à l’époque. En 1492, les Haudenosaunees – mieux connus sous le nom d’Iroquois par les Français et de Six Nations par les Anglais – avaient déjà plusieurs centaines d’années de démocratie, de démocratie organisée. Nous avions ici une constitution fondée sur la paix, sur l’équité et la justice, sur l’unité et la santé. C’était une tradition continue. » [8]

Zapatisme

Zapatisme : se révolter comme une montagne

« Recréer la société sur le rythme des enfants » et « Faire un monde de plusieurs mondes ». Voilà deux des mantras qui ont guidé le soulèvement d’une partie des peuples autochtones des montagnes du Chiapas au Mexique en 1994, et conduit à la création de 38 « municipalités autonomes rebelles zapatistes ».

En prenant les armes contre l’État mexicain (jugé comme une rémanence coloniale) pour défendre leur droit à l’autodétermination sur leurs territoires ancestraux, ces populations autochtones, épaulées par l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), ont engagé une expérience de transformation sociale et politique radicale. Une expérience qui dure toujours et qui – sans chercher à l’idéaliser – peut être vue, de facto, comme une intersection entre biorégionalisme et communalisme.

Au cœur de ce soulèvement autochtone [9], on trouve une expérimentation très inspirante des façons, opérationnelles et pragmatiques, dont la vie politique peut être réinventée. Suite à de multiples péripéties et conflits, cinq « Conseils de bon gouvernement » sont créés en 2003. Leur objectif est de mettre en application les revendications de façon autonome, et de favoriser la coordination entre les municipalités libérées. La figure de l’escargot (caracoles) est ici centrale : à la fois pour sa lenteur (les modalités de prises de décision sont profondément ralenties) et pour sa coquille en spirale (qui matérialise une conception non linéaire, et donc non occidentale, du temps).

Pour l’expliquer rapidement, le mode d’organisation zapatiste emboîte les échelons du village, de la commune et de la zone. Chaque village a son organisation communautaire propre (pour la répartition des terres, du travail collectif, des fêtes, etc.) et s’organise en assemblées populaires en démocratie directe – tout à fait comme dans la théorie communaliste. L’échelon communal permet d’organiser l’autonomie entre les différentes communautés et de faciliter certaines coopérations et confédérations. Chaque village nomme un·e représentant·e dans ces instances municipales ; leur mandat est non rémunéré et révocable à tout instant – la politique est une charge à partager ensemble, jamais un pouvoir individuel. Enfin, chaque commune envoie quelques représentant·es au sein du Conseil de bon gouvernement de sa zone. Ceux-ci veillent au bon fonctionnement du système de santé, d’éducation et de justice, ainsi qu’aux bonnes relations avec les populations non-zapatistes du territoire.

L’ensemble du système éducatif a été repensé, les femmes occupent un rôle central dans la lutte comme dans la construction de l’autonomie, les principes de l’autogouvernement obligent à « gouverner en obéissant » (mandar obedeciendo), et cette nouvelle vie autonome est tout orientée vers la recréation d’une subsistance du buen vivir. En somme, tout contre le modèle occidental universaliste, l’expérience zapatiste tente de pragmatiquement mettre en place une société pluriverselle – c’est-à-dire une société unie dans sa diversité, où une myriade de mondes en connexion partielle peuvent coexister librement [10].

« En somme, tout contre le modèle occidental universaliste, l’expérience zapatiste tente de pragmatiquement mettre en place une société pluriverselle – c’est-à-dire une société unie dans sa diversité, où une myriade de mondes en connexion partielle peuvent coexister librement »

Marin Schaffner

Là où cet exemple mondialement connu nous intéresse, c’est qu’il mêle une réalité géographique et culturelle (la vie de peuples autochtones des montagnes) avec une organisation politique libertaire et révolutionnaire [11]. À sa manière, et sans forcément avoir besoin de se revendiquer d’aucun des deux courants, le mouvement zapatiste apparaît comme une des manières de vivre le communalisme biorégional.

Retour à la Commune

Retour à la Commune : hériter d’Élisée Reclus & Louise Michel

Plus d’un siècle avant les révoltes zapatistes au Chiapas, en 1871, c’était la ville de Paris – et son million d’habitant·es – qui se soulevait et réussissait à créer une forme d’autonomie passionnante durant trois mois. Refusant de reconnaître l’autorité de la nouvelle Assemblée nationale constituante, le peuple de Paris s’est lui aussi révolté, montant des barricades, tenant la ville autour de 16 sections réorganisées en démocratie directe. Bien que mâté par l’armée de façon sanglante (les États-nations ayant toujours une définition ambigüe de l’autodétermination), revenir sur cet événement fondateur permet d’apporter quelques lumières supplémentaires sur les liens profonds – presque archéologiques – entre biorégionalisme et communalisme.

Il faut rappeler que si la Commune de Paris a pu tenir le siège pendant trois mois, c’était en grande partie du fait de son organisation alimentaire, et du soutien de tou·tes les maraîch·ères et paysan·nes qui formaient encore la ceinture verte de Paris. Pour le dire autrement, la ville de Paris en 1871 et son million d’habitant·es était encore capable d’être autonome en alimentation. Cela conduit à deux analyses. D’un côté, le fait que la mise en pratique matérielle et pragmatique du biorégionalisme comme du communalisme passe nécessairement par une capacité à nourrir les membres d’une communauté élargie. Sans possibilité de se nourrir et de boire, aucune expérience sociale ne dure bien longtemps. Les temps de guerre l’ont prouvé maintes fois. De l’autre côté, et c’est lié, il faut aussi bien regarder en face combien les États-nations se sont efforcés de détricoter, voire détruire, toute possibilité d’autonomies alimentaires locales structurées et pérennes. D’une certaine manière même, c’est bien cette déprise qui caractérise la « société de consommation ». Se remémorer la Commune de Paris invite donc aussi à remettre les enjeux de subsistance au cœur de nos combats politiques actuels, en France comme dans le monde.

Il en est un qui n’avait aucun doute sur cela à l’époque, et qui est une des figures tutélaires au sein des méandres de notre contre-histoire : Élisée Reclus, le géographe anarchiste, pédagogue libertaire, végétarien et écologiste avant l’heure. On se souvient de lui principalement pour quelques-uns de ses ouvrages : L’Homme et la Terre (encyclopédie en 6 volumes, 1905-1908), À mon frère le paysan (1893), ainsi qu’Histoire d’une montagne (1875) et Histoire d’un ruisseau (1869). Dans ce dernier ouvrage, dès le milieu du 19e siècle – deux ans avant la Commune de Paris dans laquelle il s’engagea activement – Élisée Reclus témoigne d’une véritable conscience de bassin-versant.

« La masse entière du fleuve n’est autre chose que l’ensemble de tous les ruisseaux, visibles ou invisibles, successivement engloutis : c’est un ruisseau agrandi des dizaines, des centaines ou des milliers de fois, et pourtant il diffère singulièrement par son aspect du petit cours d’eau qui serpente dans les vallées latérales. »

Élisée Reclus

Dans son chapitre « Le Fleuve », il écrit par exemple : « La masse entière du fleuve n’est autre chose que l’ensemble de tous les ruisseaux, visibles ou invisibles, successivement engloutis : c’est un ruisseau agrandi des dizaines, des centaines ou des milliers de fois, et pourtant il diffère singulièrement par son aspect du petit cours d’eau qui serpente dans les vallées latérales.[12] » En enchevêtrant déjà les problématiques humaines (anthropologiques et géographiques) aux problématiques écologiques, Reclus le communard voyageur s’apparente, sans trop forcer, à un « proto-biorégionaliste ».

Cet internationalisme et ce souci des autres qu’humains – incarné par Élisée Reclus, mais aussi par Louise Michel[13] – rappelle que les germes de l’éco-anarchisme remontent bien au 19e siècle. Et que la Commune était déjà, au moins partiellement, un creuset de l’écologie politique.

Texte de Marin Schaffner.

Notes

[1] Lire dans Topophile, « Rachel Carson et le printemps silencieux » de Thierry Paquot, 18 mai 2022.

[2] Trois des chapitres centraux du livre ont été traduits par mes soins dans Écologie sociale, penser la liberté au-delà de l’humain (Wildproject, 2020) – mais le livre n’a jamais été entièrement traduit en langue française.

[3] Kirkpatrick Sale, L’Art d’habiter la Terre, trad. A.Weil & M.Rollot, Wildproject, 2020.

[4] Ernst Callenbach (1975), Ecotopia, traduction française de Christiane Thiollier, Stock, 1978. Nouvelle traduction française de Brice Matthieussent, Rue de l’échiquier, 2018 & « Folio », Gallimard, 2021.

[5] Starhawk (1982), Rêver l’obscur, traduction française de Morbic, Cambourakis, 2015.

[6] Emilie Hache (coord.), Reclaim. Anthologie de textes écoféministes, traduit de l’anglais par Emilie Noteris, Cambourakis, 2016.

[7] Tous les extraits de Gary Snyder cités ici sont issus de : Gary Snyder, Le Sens des lieux, trad. C.R. Tounsi, Wildproject, 2018.

[8] Oren Lyons, « Le peuple de la Tortue » (entretien) in Barry Lopez, Réécrire l’Amérique, Wildproject, 2020.

[9] Pour de plus amples détails, voir notamment les livres de Jérôme Baschet : La Rébellion zapatiste – Insurrection indienne et résistance planétaire (Flammarion, 2005) et Adieux au capitalisme – Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes (La Découverte, 2014).

[10] Voir Plurivers : un dictionnaire du post-développement, A.Kothari & al., Wildproject, 2022.

[11] On n’hésitera pas également à faire des liens avec l’expérience de « confédéralisme démocratique » au Rojava (le Kurdistan syrien) qui, depuis 2011, en application explicite des thèses de Murray Bookchin, a proposé une réorganisation communaliste et écoféministe de la vie quotidienne – analogue au zapatisme par de nombreux aspects – sur un morceau du plateau kurde. Pour plus de détails, voir notamment l’ouvrage collectif La Commune du Rojava (Syllepse, 2017).

[12] Cité dans Les Veines de la Terre : une anthologie des bassins-versants, F. Guerroué, M. Rollot & M. Schaffner, Wildproject, 2021.

[13] Une rapide note en complément pour invoquer aussi la figure de Louise Michel, institutrice féministe, militante anarchiste, écrivaine et figure majeure de la Commune de Paris. Inépuisable militante pour la « révolution sociale » (comme elle disait), elle a elle aussi – tout comme Reclus – lutté contre la maltraitance animale, et a été l’une des rares à prendre la défense des Kanaks lors des révoltes de 1878.