Introduction

A l’occasion de la publication de La Passion. Un architecte dans le grand cirque humanitaire (Archicity, 2024), son auteur, Laurent Demarta, revient dans cet entretien exclusif sur sa douzaine d’années d’expatriation impulsée par la désillusion de la sortie d’école. Il y décrit son expérience la plus marquante au Pakistan ou il formera des jeunes maçons à la construction parasismique inspirée des techniques vernaculaires, avec l’aide précieuse de vieux artisans experts de ces savoir-faire. Il y défend le temps long accordé aux missions, permettant d’aboutir aux actions justes : « On ne peut pas construire dans l’urgence et espérer offrir une réponse architecturale pertinente. Pour le dire plus sèchement, architecture et urgence sont antinomiques ». Cet entretien est autant un encouragement qu’une mise en garde aux architectes qui souhaitent s’engager ailleurs. Un encouragement à porter une continuelle attention au contexte et une mise en garde face aux systèmes humanitaire qu’il critique avec une rare honnêteté. Aujourd’hui, Laurent Demarta est rentré travailler et vivre en Suisse, mais comment revient-on après tant d’années loin du lieu où l’on a appris à loger son âme ?

Départ

Nolwenn Auneau | Dans votre livre intitulé la Passion, récemment paru aux éditions Archicity, vous racontez plus de dix années de votre expérience d’architecte dans le monde humanitaire, sillonnant le monde, mission après mission (Panama, Burkina Faso, Mali, Algérie, Afghanistan, Liberia, Pakistan…). Après votre diplôme d’architecte et une spécialisation dans la construction en bois, vous décidez de partir avec l'idée de construire des ponts pour les communautés reculées du Panama. Qu'est-ce qui a créé en vous l'impulsion du départ ?

Laurent Demarta | Je suis venu à l'architecture parce que je passais mes étés d'adolescent sur des chantiers, où j'ai appris à aimer la matière et à respecter les artisans qui la travaillent. Mes études ont évidemment été une longue désillusion, car l'acte de bâtir y était souvent déconsidéré, au profit de « concepts » et de concours, de « gestes » et de beaux dessins.

Vers la fin de mes études, j'ai entendu parler de Toni « El Suizo » — de son vrai nom Toni Rüttimann —, un bâtisseur de ponts originaire des Grisons. À cette époque, il était dans la trentaine et avait déjà construit quelques dizaines de ponts suspendus pour les déshérités, essentiellement en Amérique latine. Toni avait accepté de me rencontrer entre deux avions alors que je bossais sur les derniers rendus de mon diplôme. J'aurais voulu le suivre, mais il m'a recommandé de plutôt l'imiter, de mon côté. C'est ce que j'ai tenté de faire au Panama, une fois consacré architecte. Mais je n'ai pas réussi à construire de pont là-bas : n'est pas Toni « El Suizo » qui veut. Alors, une décennie durant, j'ai travaillé comme architecte humanitaire, empruntant ainsi des sentiers certes plus balisés — j'ai été jusqu'à travailler pour mon gouvernement !

Aujourd'hui, Toni a cinquante-sept ans. Il a érigé plus de huit cents ponts, dont la moitié en Asie du Sud-Est, toujours sans soutien d'aucune sorte sinon des dons matériels (essentiellement les câbles). Je l'admire cent fois plus encore que du temps où j'aspirais à le suivre. Il fait partie de ces quelques personnes que j'ai eu l'honneur de côtoyer et que j'estime rendre l'atmosphère de notre planète un peu plus respirable.

Architecte humanitaire

La lecture de votre livre m’a permis de découvrir les différents champs d’action que vous avez menés en tant qu’architecte dans des organisations humanitaires. S’il est facile d’imaginer ce qu’un médecin entreprend en ONG, le rôle de l’architecte, quant à lui, est moins connu. Pourriez-vous décrire les besoins auxquels vous avez répondu suivant les contextes ? Quels rôles l’architecte est-il amené à endosser en humanitaire ?

Les ONG urgentistes ont besoin de bâtiments pour leurs propres besoins. C’est, disons, le premier travail d’un architecte humanitaire. Notre client est alors notre employeur, et le cahier des charges est relativement clair. Mais ce n’est en général pas à cet aspect de notre travail que l’on songe. En effet, nombre d’ONG aujourd’hui se mêlent de faire de l’architecture, de construire non plus pour leurs propres besoins, mais pour ceux des populations qu’elles assistent : on a la prétention de construire des écoles, ou des maisons plus ou moins parasismiques, ou des hôpitaux, ou que sais-je ?

Et là, c’est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ceci pour au moins trois raisons. La première, c’est la multiplication des acteurs, avec leurs aspirations différentes, souvent implicites et toujours contradictoires. Comprendre tous ces gens, puis les coordonner, pour enfin parvenir à les fédérer, voilà une gageure ! La deuxième, c’est le contexte matériel. L’argent est rarement un problème sur le terrain, mais la disponibilité en matériaux est souvent une difficulté, voire un facteur rédhibitoire, et parfois la main-d'œuvre qualifiée fait également défaut. La troisième, enfin, c’est le temps. Je le répéterai, mais jamais assez, hélas : on ne peut pas construire dans l’urgence et espérer offrir une réponse architecturale pertinente. Pour le dire plus sèchement, architecture et urgence sont antinomiques.

Émerveillement

Vous décrivez avec précision vos missions, passant d’un état d’émerveillement à une forme d’écœurement. Pouvez-vous nous raconter l’expérience qui a le plus marqué votre long parcours, autant dans le processus d’action que sur le plan humain ?

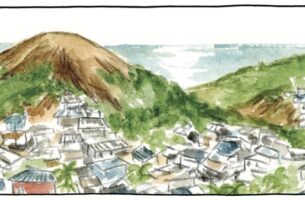

La plus belle mission à laquelle j'ai eu le bonheur de participer était la reconstruction parasismique du Pakistan après le séisme catastrophique de 2005. Je travaillais dans une équipe pilotée par Tom Schacher, un architecte tessinois. Notre rôle était des plus valorisants : en effet, nous avons commencé par constater (et faire constater) que les maisons de plus de vingt ans avaient globalement bien résisté au séisme, tandis que les récentes s'étaient majoritairement effondrées. En construction bois, cela était dû au remplacement des assemblages traditionnels par des gros clous mal fagotés. En maçonnerie, cela était dû à la popularisation du béton sans réelle compréhension du rôle des ferraillages. Dans les deux cas, des matériaux s'étaient répandus sans le savoir-faire qui l'accompagne. On peut faire du bon béton. On peut faire un bon assemblage cloué. Mais ça ne s'improvise pas, et c'est souvent peu intuitif. Croire que tout cela est « facile », voire « coule de source », est somme toute paternaliste et assez dévalorisant pour les compétences des artisans sans lesquels rien ne s'érige nulle part.

Nous avons donc fait analyser ces savoir-faire perdus depuis peu, nous y avons ajouté la bonne utilisation des matériaux nouveaux, nous avons systématisé quatre techniques cohérentes et localement traditionnelles, et nous sommes allés chercher les vieux maçons et charpentiers qui les avaient employées pour former les jeunes qui croyaient tout savoir, en rappelant à ces derniers que les vieux avaient raison — et pourquoi. En fait, nous n'avions guère à argumenter, devant les ruines des maisons récentes…

C'était une mission incroyable : nous étions entourés de vieux artisans compétents que nous nous poussions sur le devant de la scène. Nous donnions un sens à leurs rides, à leurs maux de dos, à leurs cheveux blancs. Je les adorais pour leur savoir, pour leur gentillesse, pour leurs mains (calleuses, suis-je censé ajouter), pour leurs sourires — mais ils nous le rendaient multiplié à l'envi.

« On peut faire du bon béton. On peut faire un bon assemblage cloué. Mais ça ne s'improvise pas, et c'est souvent peu intuitif. Croire que tout cela est « facile », voire « coule de source », est somme toute paternaliste et assez dévalorisant pour les compétences des artisans sans lesquels rien ne s'érige nulle part. »

Laurent Demarta

Où le monde humanitaire devient complexe, voire contradictoire, c'est que cette mission a été très fortement critiquée dans les médias suisses, car l'argent dépensé servait presque exclusivement à payer nos salaires. C'est vrai, c'est absolument vrai, mais la perspective est maladroite. Ces trois sous, s'ils avaient été dépensés « en direct » sur place, auraient tout au plus permis de financer la reconstruction de quelques maisonnettes — ce qui était d'autant plus vain que le gouvernement pakistanais finançait lui-même la reconstruction. Tandis que les techniques que nous avons développées, selon les derniers chiffres que Tom Schacher m'a rapportés, ont servi de base à la reconstruction de quelque deux cent mille maisons, rien qu'au Pakistan !

Lassitude

Cette mission au Pakistan, comme plusieurs autres décrites dans le livre, ne se termine pas toujours comme vous l’imaginiez au départ. Les systèmes d’ONG dans lesquels vous avez évolué en sont souvent la cause. J’en suis sortie assez écœurée des modes opératoires entrepris, que vous essayez d’ailleurs souvent de détourner. Pourriez-vous décrire les limites de ces organisations et ce qui fait, selon vous, la juste démarche ?

Écœuré : ce mot est plus fort que ceux que j'emploie dans La Passion. Pour ma part, je ne parle que de lassitude : lassitude face à la bêtise crasse de certains acteurs, lassitude face à la nécessaire prostitution médiatique, lassitude face à l'inégalité savamment entretenue entre les plus riches (dont nous sommes tous) et les plus pauvres (dont on oublie facilement qu'ils sont l'immense majorité), lassitude face à la jeunesse et surtout face à la naïveté des expatriés, lassitude face aux problèmes inhérents à l'action humanitaire elle-même (comme la brièveté des contrats ou son ambition messianique plus ou moins assumée), lassitude face à l'éternelle demande de recette de cuisines à recopier sans prendre en compte le contexte, lassitude face à l'incompétence érigée en vertu, lassitude face aux cyniques dont on retrouve les rutilants katkats parqués devant les bordels locaux, voire lassitude face à la longueur de la présente liste qui refuse de tarir, comme cette phrase qui peine à trouver son point final.

Attendez, je me ressaisis. Je cherche un fanal, aussi falot fût-il, pour éclairer un peu cette tentation de désespérance.

Lorsque j'ai l'honneur de donner des cours de construction parasismique, ma conclusion péremptoire tient en trois mots : « contexte + contexte + contexte ». Il est en effet outrancièrement naïf de vouloir une « solution » qui résolve tous les problèmes du monde. Et quand je dis « outrancièrement naïf », c'est pour rester poli. Je cherchais une note positive : c'en est une. En effet, cette primauté absolue du contexte justifie à elle seule nos métiers d'ingénieurs et d'architectes. C'est bien parce qu'il n'y a pas de « blueprint », de « one-size-fits-all », pour parler franglish comme dans le monde humanitaire, c'est bien parce qu'il n'y a pas de recette de cuisine qu'il faut des gens compétents qui s'engagent sur le terrain. N'en déplaise aux journaux suisses.

L'exemple du Pakistan démontre, me semble-t-il, qu'on peut concilier action humanitaire et pertinence, qu'il est — parfois — possible de trouver l'action juste — au sens de justesse, pas de justice, vous m'avez compris. Je songe encore aux routes du Lofa, un petit conté oublié du Liberia : j'avais hérité de mon prédécesseur à la Coopération Suisse un petit budget pour l'entretien desdites routes. Avec ça, j'aurais pu asphalter quelques centaines de mètres de piste pour que nos puissants katkats blancs puissent enfin passer la troisième. J'ai obtenu de mes supérieurs de laisser les pistes « en chaille », comme on dit en Suisse, et de plutôt construire aux endroits stratégiques des petits ponts standards, aisément reproductibles et sans besoin de calculs de fondation. Ainsi, l'accès aux villages reculés était-il objectivement amélioré, tandis que la vitesse sur la route restait-elle celle des camions du Programme alimentaire mondial de l'ONU — une vitesse non ségrégative, une vitesse pour toutes et tous. Vous l'avez compris, j'étais alors en pleine relecture d'Énergie et équité d'Ivan Illich (1973).

Conseils aux candides

À propos des jeunes partant à l’étranger dans l’humanitaire, vous écrivez ceci : « Le candide croit aider de pauvres gens, il se croit utile et bienfaisant, alors qu’il joue le jeu de ceux qui le dominent. » Je sors moi-même du DSA Risques Majeurs de l'ENSA Paris-Belleville, qui nous introduit aux interventions post-crise, notamment à l’étranger. Après cette formation et la lecture de votre livre, je questionne la pertinence de partir en tant que jeune architecte dans des organisations telles que vous les décrivez. Quels conseils me donneriez-vous pour me permettre de partir avec une posture saine, tant pour moi que pour les autres ?

Je n'ose proposer des conseils, ce serait bien prétentieux de ma part.

Mais si je devais tenter de définir une attitude constructive dans laquelle aborder le monde humanitaire, je dirais qu'elle est à chercher dans un équilibre aussi éloigné que possible des écueils que sont, d'une part, la naïveté et, d'autre part, le cynisme. À votre âge, je dirais surtout de vous garder de la naïveté : la tentation du cynisme viendra plus tard.

Par naïveté, j'entends plus précisément qu'il faut constamment apprendre à faire la distinction entre les forces qui nous financent et donc que nous servons (soit nos médias, nos gouvernements et les fondations des puissants), d'une part, et d'autre part les forces que nous voulons réellement servir (les « bénéficiaires », comme le consacre le jargon humanitaire). Plus concrètement, il faudrait partir avec une intégrale d'Ivan Illich dans une poche et les Damnés de la Terre (1961) de Franz Fanon dans l'autre. Ivan Illich, car il est l'un des principaux penseurs de la relation complexe entre l'homme et les outils qu'il se donne : trop souvent, par impensé, l'homme sert l'outil, et non l'inverse. Franz Fanon (préfacé par Jean-Paul Sartre), car il est l'un des premiers et des plus cinglants à se lever contre le colonialisme, voire contre le néocolonialisme naissant alors. Vous trouverez bien entendu cent autres auteurs du même tonneau à emporter dans votre sac à dos !

« Par naïveté, j'entends plus précisément qu'il faut constamment apprendre à faire la distinction entre les forces qui nous financent et donc que nous servons (soit nos médias, nos gouvernements et les fondations des puissants), d'une part, et d'autre part les forces que nous voulons réellement servir (les « bénéficiaires », comme le consacre le jargon humanitaire). »

Laurent Demarta

Et puis, ne pas croire — voire ne pas écouter — nos médias. Jamais.

Enfin, pour les nouvelles générations d'expats que j'ai à peine eu le temps de côtoyer : débranchez Internet ! Ceci afin de mieux vivre hic et nunc — pour partager la (vraie) vie de (vrais) gens.

Topophilie & topophobie

Être humanitaire, c’est souvent être le témoin de lieux abîmés par une catastrophe. À la création de Topophile, vous nous donniez cette magnifique définition : « La topophilie est l'art raffiné et permanent dont fait preuve chaque être humain en donnant du sens à l'espace où est son corps afin d'en faire un lieu où loge son âme. » Alors qu’une guerre ou un séisme leur a fait tout perdre et a ravagé leur territoire, comment les populations rencontrées parviennent-elles encore à loger leurs âmes ? Veulent-elles partir ? Veulent-elles rester malgré le traumatisme ? Le traumatisme ne génère-t-il pas une forme de topophobie ?

Logiquement, cela devrait être le cas. L’avènement de la topophobie, entends-je. Moi-même — toutes proportions gardées —, j’ai eu tendance à fuir les villes qui avaient été le théâtre de déceptions amoureuses, par exemple. Mais je dois également admettre qu’après les pérégrinations que vous savez désormais, je suis revenu m’installer dans la région où j’ai grandi, et nos filles sont nées dans la même maternité que moi, et que mon père avant nous. Il semble donc que la topophilie soit généralement plus forte, plus durable et plus prégnante que la topophobie.

Autre exemple : j’ai, comme Hassan Fathy — là encore, toutes proportions gardées —, participé à la construction d’un nouveau village pour victimes d’un séisme au Tadjikistan. Et comme pour Hassan Fathy à New Gourna, l’aventure a été un échec : les gens ont tout simplement refusé de déménager. Outre des aspects affectifs et psychologiques sans doute importants, une raison cardinale à cet atavisme est la carte que dessinent les réseaux de sociabilité existants : il ne faut pas s’éloigner de ceux qui peuvent nous aider, voire nous aimer. Surtout dans ces moments-là, post-catastrophe : c’est justement alors que le besoin de repères et de soutien social est le plus fort.

« Apprivoiser un lieu et tisser un réseau de sociabilité prennent du temps. Et c’est justement une idée fondamentalement étrangère à toute organisation « d’urgence ». »

Laurent Demarta

Ainsi, comme il faudrait construire parasismique dans les zones à risque plutôt que dans les zones affectées où la probabilité d’un séisme majeur à brève échéance est proche de zéro (le problème, en l’occurrence, est financier, mais je m’égare), ainsi, donc, il faudrait peut-être déplacer les populations hors des zones les plus critiques lorsque tout va bien et qu’un tel déménagement peut être planifié dans une relative sérénité — et non dans les turpitudes d’un lendemain de catastrophe... En effet, apprivoiser un lieu et tisser un réseau de sociabilité prennent du temps. Et c’est justement une idée fondamentalement étrangère à toute organisation « d’urgence ».

Loger les corps et les âmes

En phase d’urgence, vous dites que le besoin de repères et de soutien social est multiplié. Les organisations humanitaires peuvent-elles y répondre ? Reconstruisent-elles seulement l’espace où l’on loge son corps ou parviennent-elles à reconstruire les lieux où l’on loge son âme ?

Je ne sais comment vous répondre. Loger les âmes se décrète-t-il ? Se planifie-t-il seulement ? Ne sommes-nous pas surpris, parfois, de constater où la topophilie parvient à s’enraciner ? Et, comme je viens de le citer, combien elle refuse d’autres fois les plus beaux écrins, les nids les plus accueillants, les plus belles maisons d'Hassan Fathy ?

Peut-être l'architecte devrait-il renoncer à la prétention de vouloir loger les âmes, et se contenter de loger correctement les corps. Ici comme « là-bas », ce serait déjà pas mal. Ainsi, chacun ferait-il sa moitié du chemin vers la topophilie : l'architecte érige, mais c'est à l'habitant d’habiter — justement. C'est lui qui amène son âme lors de l'emménagement. Ou non. Il faut lui laisser cette liberté ontologique. Comme nous devons conserver — Acquérir ? — une certaine modestie.

Ecrire et lire

Le livre s’appuie sur le journal de bord que vous avez tenu tout au long de votre voyage, nourri de vos expériences et de vos nombreuses lectures. Vous entrecoupez même le récit de vos missions d’interludes philosophiques et écrits manifestes. Quel rôle ont eu l’écriture et la lecture dans ce long voyage solitaire ?

En effet, je tiens depuis mon adolescence des chroniques à l'attention de mes proches. Ce sain exercice, régulier au point d'en être une forme d'ascèse, me permet de chercher la « bonne distance », de « lever le nez du guidon », de « respirer par le nez », d'identifier les tendances et les forces en jeu, de faire le point au sens maritime du terme (avant le GPS, je veux dire). Faire est souvent relativement facile, mais trouver quoi faire est d'un autre niveau d'enjeu ! Et c'est bien souvent là-dessus qu'on se vautre pitoyablement — le livre tente de faire état, sans complaisance, de quelques succès et d'échecs plus ou moins retentissants. Ces derniers sont d'ailleurs toujours dus, en dernière analyse, à un manque de vue d'ensemble. J'aurais donc dû écrire encore plus !

Pour information, j'ai continué à tenir mes chroniques une fois passé le temps béni de mes z'aventures humanitaires. Mon intention affirmée est de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un quotidien trépidant boosté à l'adrénaline de synthèse pour penser sa vie — et en jouir pleinement. J'espère y parvenir.

Arrivée

Après ces 12 ans de formation continue à la rencontre de l’autre, comment revient-on à la « vie normale » ? Comment ce voyage a-t-il façonné votre topophilie et vos engagements en tant qu’architecte – si vous vous considérez toujours en être un ?

Je ne sais pas si tenter de faire vivre son propre petit bureau d'architecture en Europe au début du XXIe siècle peut être considéré comme une vie « normale » — ma famille aurait ample matière à verser au dossier à charge.

Mais au-delà de la boutade et de mon histoire personnelle, vous évoquez ici l'autre grand écueil de la vie humanitaire que j'ai mentionné tout à l'heure sans le développer : au bout de quelques années, le retour est difficile, voire professionnellement impossible. Rentré en Suisse, j'ai longtemps dû taire mon expérience humanitaire, car mes clients se demandaient si je saurais construire « tip-top, propre et en ordre ». C’est peut-être pire encore pour les médecins spécialisés. C'est à ce moment-là que l'écueil du cynisme devient prépondérant : on reste humanitaire parce qu'on n'a rien de mieux à faire, et on sombre dans un désenchantement de plus en plus sordide.

Entre les naïfs épuisants et les cyniques répugnants, on ne trouve que trop peu d'élus dans les rangs des expatriés — mais ô combien lumineux sont-ils !

Pour en revenir à votre question du retour, j'ai donc eu la chance de pouvoir ouvrir mon bureau, mais en réalité, je n'avais déjà plus la possibilité d'intégrer le marché du travail salarié : j'avais bien commencé par postuler chez les architectes de la région, mais les rares, très rares réponses que j'ai reçues étaient simplement négatives, sans même la perche tendue d'un échange de correspondance ou d'un entretien. Douze ans d'humanitaire m'avaient bel et bien condamné à l'indépendance.

L'idéal est de se préparer un plan de réintégration. J'ai ainsi connu des infirmiers qui partaient en mission humanitaire six mois par an, en coordination avec leur hôpital de référence : d'un côté comme de l'autre, c'était planifié, organisé, prévisible et bienvenu. Mais c'est plus compliqué pour les architectes, car l'architecture ne doit jamais, jamais être conçue dans l'urgence. Pour les architectes, il faut des temps de mission longs, voire très longs. Je ne sais pas s'il y a une bonne solution pour « rentrer » après ça. Il faut de la chance, à tout le moins. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour céder à l’urgentisme : l'architecture prend du temps, même dans le monde humanitaire.

A lire : Laurent Demarta (2024), La passion. Un architecte dans le grand cirque humanitaire, préface de Thierry Paquot, Archicity, 388 pages, 20 euros.