Introduction

1972, Bernard Charbonneau donne quatre textes – dont « la Lèpre du paysage » – à l’artiste Maurice Bardet qui les entremêle à ses photographies et autres photomontages dénonçant la fin du paysage (éditions Anthropos) sous les assauts de la banlieue totale. Alors que paraît la même année le rapport du club de Rome, Halte à la croissance, le précurseur de l’écologie politique, Bernard Charbonneau s’évertue à dénoncer les désastres urbains, les ravages pavillonnaires, les saccages agro-industriels. Face à l’homogénéisation et à la banalisation des territoires, il nous rappelle que « le paysage est l’habit dont un peuple a revêtu la terre qu’il habite. » À l’heure des Soulèvements de la Terre, la pensée – et les formules – du compagnon de route de Jacques Ellul est d’une actualité surprenante.

La France qu’on voit reste celle des paysages. Avions, turbotrains et bagnoles foncent vers ce mirage qui flotte au-dessus d’un Tanezrouft d’asphalte et de ciment : des Périgords ou des Boischauts dont les clochers et les toits émergeant des feuilles se reflètent dans des miroirs d’eau. Et, pavoisant le site, le monument – tour ou clocher. Allons ! grâce à l’an 2000, l’an 1000 aura toujours bon pied bon œil. Visitez la France… Celle dont on rêve et qui se vend dans toutes les mégalopoles du monde est celle des pays, des bocages et des campagnes. Elle est éternelle, c’est bien connu : la Bretagne a toujours existé et existera toujours ; d’autant qu’on multiplie les aérodromes et les autostrades permettant d’y accéder. La campagne c’est la nature, la succursale auvergnate de l’inépuisable cosmos, le compte en banque d’espace, d’air et d’eau et de liberté, dont grâce au progrès, l’humanité de vingt milliards d’hommes disposera demain pour ses loisirs.

La campagne

Erreur. La campagne n’est pas exactement la nature, elle est le fruit d’un pacte, progressivement élaboré depuis des siècles, entre la nature et l’homme. Elle est une œuvre, si une œuvre est faite de l’accord patient de l’artiste et de son matériau. En France, comme dans la plus grande partie de l’Europe et de l’Asie et certains secteurs de l’Afrique et des Amériques, dans les pays dont le paysage est la face et le paysan l’auteur, la main humaine est partout passée pour ordonner l’explosion confuse des rocs et des arbres. Il fallait être Breton pour inventer la Bretagne. Ces brumes, ces vents auraient en vain tourbillonné sur le granit, s’ils n’avaient pas erré dans les esprits qui, faits eux aussi de granit poli par les pluies, n’avaient tenu dans la bourrasque autant qu’ils l’avaient subie. Il fallait cent générations de bergers et de faucheurs pour faire la lande rase, cent millénaires de noroît n’y auraient pas suffi. Et si le roc parfois y émerge, il ne se dresse pas, comme l’écueil des mégalithes et des maisons, eux aussi usés par les rafales. Non loin de là, le bocain a fait le bocage, cloisonnant de haies le vert des prés dans le roux des landes. Plus savant que Le Nôtre il y a édifié à coups de serpes un labyrinthe végétal autrement vaste que celui des parcs de l’âge classique. Un filet de hais solidement accroché aux troncs des chênes têtards, de chemins creux entaillés pas à pas, noué aux calvaires et aux écarts, structure et tient l’espace, autrement flou, d’un relief effacé par le temps.

« La campagne n’est pas exactement la nature, elle est le fruit d’un pacte, progressivement élaboré depuis des siècles, entre la nature et l’homme. Elle est une œuvre, si une œuvre est faite de l’accord patient de l’artiste et de son matériau. »

Pays fermés : bocages, pays ouverts : champagnes ; Pacifique et moissons dont les bourgs sont des îles. La campagne est une construction de l’homme. Dans les Cévennes, un grand souverain, le peuple cévenol, a bâti la montagne, depuis les fonds torrides où l’on étouffe dans les schistes noirs jusqu’aux abords du ciel, là où des eaux glacées murmurent dans le gazon. Et comme il lui fallait de l’ombre et du fruit, il l’a planté de millions de châtaigniers, dont les troncs noirs issus du roc qu’ils maintiennent font de ces flancs d’oxyde et de feu une pénombre verte. Quand vient la saison, la châtaigneraie qui fut le pain du Cévenol se constelle à perte de vue d’étoiles : il arrive parfois que le quotidien soit une fête. Quelle Sémiramis a bâti ces jardins suspendus auprès desquels les siens ne sont qu’un jardinet banlieusard ? D’humbles paysans, mais leur règne a duré neuf siècles. La montagne est une pyramide que le montagnard entretient pierre à pierre ; si l’une d’elles tombe, en montant à sa bergerie, il la remet en place. La campagne est un parc, un mur. Donc, on ne doit pas s’étonner si, lorsque les hommes l’abandonnent, elle s’écroule.

Le paysage

« le paysage est l’habit dont un peuple a revêtu la terre qu’il habite. »

Bocage ou campagne, le paysage est l’habit dont un peuple a revêtu la terre qu’il habite. Peu à peu il l’a taillé à son image, isolant ses maisons dans un dédale de haies, ou bien rassemblant les familles au village dans le vide des champs. Le paysage est le visage d’un pays : d’une société, le témoin durable de ses travaux et de ses rêves ; la variété des vues reflète celle des façons de voir et de faire. Aussi pour un même sol et un même climat y a-t-il cent paysages, uniques et par là même universels comme le sont les personnes. Parfois l’un d’eux nous fait signe, tel le visage d’un passant rencontré dans la rue. Dans le paysage tout est bâtiment, plus ou moins enraciné dans le sol dont il fut tiré. Et ceux qui s’en dégagent le plus vivement prennent d’autant plus profondément appui dans le sol où ils sont engagés. Si les hommes n’avaient pas dispersé leurs maisons dans le bocage, la selva d’Armorique où hurle la mer serait aussi terrible que celles des Amazones. L’Éden n’est pas une forêt vierge, c’est un jardin où l’on habite ; et si Mégalopolis engendre elle aussi la peur, c’est parce qu’à sa façon elle est jungle dévorante, désert pétrifié. Sans maisons, le paysage ne serait qu’une ébauche : le bourg est la fleur de pierre du grand arbre des vallées, la ferme du bocage le nœud sans quoi la trame des haies et des chemins se déferait. Tour ou moulin, le monument fait le site qui l’attendait de toute éternité : tel roc sans donjon n’est qu’un guerrier sans morion. Et d’une butte le clocher fait un pic. La maison, le rempart, est la clef de voûte sans laquelle l’ensemble du paysage ne tiendrait pas, le signal qui révèle aux regards le sens humain sans lequel la nature n’est qu’une ébauche.

« Le paysage est le visage d’un pays : d’une société, le témoin durable de ses travaux et de ses rêves ; la variété des vues reflète celle des façons de voir et de faire. »

La lèpre

Mais le Beau Visage de la France, comme on dit à l’Alliance française, a la lèpre. Et si la variété des pays et des paysages est innombrable il n’y a qu’une lèpre : à Saint-Paul-de-Vence ou à Carnac. Depuis la première mue industrielle et urbaine, le paysage insensiblement décrépissait : les joncs envahissaient les prés, la mousse les murs et les toits. Mais voici qu’après la seconde à l’oubli succède la guerre : la campagne n’est plus abandonnée, on s’en occupe et on l’occupe. Le paysage enfin s’anime. Des moteurs ronflent, des blindés arrivent, et des soldats casqués qu’encadrent des officiers du génie. Quant à l’État-Major, nul ne l’a vu, il est quelque part à l’arrière dans un PC parisien. Des explosifs tonnent, le roc s’entrouvre : des engins rugissent, les chênes s’abattent, et les murs. Le paysage s’efface, la terre écorchée n’est plus qu’un front parsemé de cratères et de tranchées. Un chantier dit-on, mais à peine a-t-on fait qu’il faut faire. Car les capitaux et les machines ont faim, il faut qu’elles rendent, elles ont besoin de tant d’hectares à dévorer par an, à peine ont-elles fini ici qu’elles doivent aller là : après le Languedoc passons aux Landes, après Dunkerque Fos. Et quand la poussière de la bataille est retombée, devant les casemates de ciment il ne reste que des cadavres de chênes et de bagnoles. Un sol truffé de ferraille, engraissé de gazoil, malaxé par des pelleteuses, écrasé par les chenilles des engins, maculé par les fèces de l’armée qui l’a submergé : ce fut la Provence. Humaniser ? On verra plus tard, il faut agir, c’est la guerre. Il faut bien loger le Niagara des hommes ou les distraire. Comme toute autre guerre, celle-ci est faite pour le bonheur de l’Humanité. Quelle blague ! pour le profit, pour le pouvoir, pour le promoteur, pour l’administration, pour l’architecte, le nom. Sans cela pourquoi bâtirait-on aux citadins, face à la grande bleue, la prison dont ils tentent de s’évader ?

« Sans maisons, le paysage ne serait qu’une ébauche : le bourg est la fleur de pierre du grand arbre des vallées, la ferme du bocage le nœud sans quoi la trame des haies et des chemins se déferait. »

Le terrain vague

Pour te connaître, je te regarde : tel paysage, telle société. Et celui de la France qu’on nous développe n’en est plus un : c’est le terrain vague dans la banlieue. Terrain dont on dit justement qu’il est vague parce qu’il est informe, donc de nulle part ; parce qu’il n’est que chantier ou chantier à venir. Terrain vague, terrain mouvant, sol pourri où fermentent maints déchets du passé (n’était-ce quelques pièces soigneusement récupérées par les bouifs de l’antiquaille ou des Monuments historiques). Terre violée, dépouillée de sa fourrure d’herbes et d’arbres, terrain écorché où les bulls dégueulent sur ses bords ce qu’ils ont dévoré, terre éventrée dont l’humus noir disparaît dans les entrailles rouges. Terre en travail dont les ruisseaux et les rivières écoulent les glaires et le pus. Terrain vague, ombilic d’un typhon social où gronde l’ouragan des diesels, sol d’une société mouvante qui détruit pour bâtir. Car on ne bâtit pas ici en Sibérie mais en Alsace ou en Pays basque : dans un paysage où il faut abattre des toits, raser des murs et déraciner des coutumes autant que des arbres. Pour bâtir quoi ? Quel paysage, donc quelle vie, à venir ? On le saura quand on l’aura fait, mais alors le présent devenant le passé, il faudra songer à l’avenir. Construction-destruction ou destruction-construction ? Ce chaos est-il celui d’une apocalypse ou d’une genèse ? En attendant on ne vit plus à Leucate, mais dans les limbes. Terrain vague : mines, ébauche sans cesse à reprendre. Peut-on bâtir des murs sur la houle ?

« Pour te connaître, je te regarde : tel paysage, telle société. Et celui de la France qu’on nous développe n’en est plus un : c’est le terrain vague dans la banlieue. »

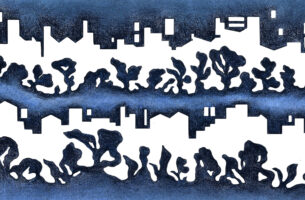

La banlieue

Pourtant çà et là dans l’écume parsemée d’épaves, des écueils surgissent, des bâtiments échouent : la banlieue gagne. La zone : campement pour caravanes de gitans ou camping pour caravanes de campeurs. Des baraquements : cités d’urgence pour démolisseurs-bâtisseurs, ou VVF pour vacanciers en perdition. Charabia ou rabâchage indéfini des lotissements. Et coup de poing final des tours. Banlieues paradisiaques, pétrifiées par l’ennui, banlieues infernales où hurle, pue et flamboie l’industrie. La boue sèche, le béton prend : dans la lèpre fluente durcit la sclérose en plaques des parkings, des autoroutes et des aérodromes, après le terrain vague le vide dur que foudroie le rugissement des réacteurs. Le Sahara banlieusard dont le reg violent exhale un encens d’essence et de goudron. D’autres biques affamées, les bulls des municipalités où la raclette des retraités l’a déboisé, n’était-ce le cèdre bleuâtre ou le prunus violâtre, sorti des chaînes inépuisables de Vilmorin. La tôle et le zinc brillent, les toits rouges ont pris un coup de soleil, sous le ciel nu que ligotent maintes ficelles tendues sur des piquets de ciment. La banlieue prolifère, les terrains vagues s’encombrent et se hérissent, n’était-ce çà et là des vides d’où surgissent un beau jour des immeubles. La banlieue, qui n’est ni ville ni campagne, mais le front mouvant où elles s’isolent et se détruisent l’une l’autre, gagne sur le paysage. Dans le poil somptueux dont était revêtu l’amphithéâtre où se déploient les boucles de la Seine, la vermine des pavillons grouille ; un vol jacassant de villas s’abat sur le silence sacré des landes de Carnac. Mais en Provence montent déjà les immeubles ; trois, six, neuf, dix-huit étages… On n’arrête pas le progrès, qui est multiplication. Tandis qu’ailleurs le paysage tournait, en Languedoc il explose, des necks jaillissent vomis par un Krakaota politico-financier. La banlieue accouche d’autre chose…

« La banlieue, qui n’est ni ville ni campagne, mais le front mouvant où elles s’isolent et se détruisent l’une l’autre, gagne sur le paysage. »

Un corps

Le paysage forme un ensemble achevé, tout s’y tient comme dans une fugue de Bach, et il faut bien de l’art pour y ajouter ou retrancher un iota, ce en quoi il rassure et irrite à la fois notre passion moderne de liberté. L’achèvement du paysage reflète un monde durablement clos, apparemment immobile ; où le bonheur et le malheur sont définitifs. Car on peine et on meurt en ce jardin comme dans nos blancs hôpitaux, il ne faut pas l’oublier sous peine de verser dans la littérature bucolique ; et ce qui est tuile rousse au soleil, cristal fusant sous la pierre, mérite mieux que cet ersatz : des mots. Mais si l’on vivait peu et tragiquement, du moins vivait-on quelque part ; et de toute façon les plaies qui nous concernent sont celles de notre époque. Ainsi par ces temps de déportation – pardon, de mobilité sociale – de n’avoir ni feu ni lieu. Nous sortons du paysage pour monter sur le front et dans ce no man’s land mouvant : la banlieue, où se heurtent confusément le passé et l’avenir, les contradictions explosent. Si la campagne comme la cité se caractérise par l’unité, l’équilibre, la banlieue c’est le heurt brutal des contraires. Le paysage réalise l’harmonie dans la variété, au contraire la banlieue est à la fois disparate et monotone ? Ou bien, ou bien… ou la cacophonie ou la répétition indéfinie des pavillons. Quand la ville n’est pas ennuyeusement conformiste, elle devient délirante. La banlieue est sans plan, ni structure, mais si on lui en donne une, voici qu’elle devient raide, géométrique et cubique, bloquée, si on lui donne des courbes, prise de vertiges, elle tourne en rond. La banlieue populaire est sordide, mais le silence glacé de la banlieue bourgeoise est celui d’un beau cimetière. Quand la banlieue est éparpillée ou agglomérée, étalement infini ou surgissement vertical. Ce qu’elle ne sera jamais c’est un corps, une forme achevée parce que vivante.

« Si la campagne comme la cité se caractérise par l’unité, l’équilibre, la banlieue c’est le heurt brutal des contraires. »

L’informe

Or si une forme se voit, pas l’in-forme. Le paysage, visage d’une société, se regarde et même se contemple, et semble-t-il nous regarde, comme celui d’un sphinx porteur d’un sens caché. Tandis que la banlieue n’est qu’un blanc, un espace aveugle qu’on traverse sans le voir : au grand soleil, architectes et ingénieurs nous bâtissent des tunnels. Une durée vide que les citadins voudraient pouvoir nier en fonçant : mais c’est précisément là que leur est infligé le châtiment du bouchon, sans doute afin de les forcer à méditer dans leur cellule à moteur. Car la banlieue assiège la ville autant qu’elle envahit le plat pays. Ah ! Où est le temps où la seule photo de la vallée du Rhône qui ornait les compartiments du PLM était celle, en couleur et en relief, dévoilant sans cesse maintes merveilles, qu’encadrait la fenêtre ? Il ne nous reste plus que les images figées de quelques morts célèbres qu’on place sous le filet. Les moyens de transport qui traversaient l’espace français sont en train de le dévorer.

La banlieue totale

Ne l’oublions jamais, la banlieue est mouvement ; elle se répand, elle s’écoule. Elle progresse, et une oreille fine sent le sol constamment frémir de la chute des arbres que les bulls déracinent. Quelque part on nous écorche, on nous crève les yeux. Après les cités ; les lacs et les mers s’enkystent, et le long des fleuves et des grandes routes, le bourrelet s’épaissit chaque jour ; demain les autostrades aptères, interminables pistes pour poux volants, débiteront en morceaux l’espace français. La route se perdait dans le paysage, l’autoroute et les grandes voies de circulation l’éventrent, rejetant la vue à l’horizon ; ils sectionnent l’espace, les champs, les villages, faisant d’une province ou d’une cité un archipel. Et en avant des grandes voies, ce cancer dont le virus insaisissable au microscope est fric, notoriété, pouvoir, multiplie ses métastases au plus sain du tissu rural. C’est là même qu’elles doivent pousser, Trigano et Duhamel (1) l’ont ainsi décidé.

Quelque temps, la banlieue assiégera les derniers îlots verts : tout autour s’accumulera la masse des hommes, des capitaux et des machines. Puis ils disparaîtront dans la banlieue totale. Car la pointe du Raz, c’est le cap Sounion, la France n’est qu’un canton de l’écoumène. La banlieue totale, c’est la banlieue cosmique, celle dont on ne sort plus, si ce n’est en fusée vers quelques astres morts. Si l’État intervient, peut-être rendra-t-il cette prison terrestre plus plaisante pour les détenus en améliorant leur confort. Peut-être réservera-t-il quelques espaces verts, avec de jolies bêtes qui galoperont apparemment en liberté ; la technique ayant perfectionné ses moyens, les grilles seront à l’intérieur de leur tête. Et au fond, pourquoi ne pas en faire de même avec les hommes, pourquoi ne pas leur donner d’autres yeux dont la vue sera programmée ? La banlieue sera enfin belle et tout locataire d’un F3 à Sarcelles vivra dans un palais de rêve avec vue sur la mer.

« La banlieue totale, c’est la banlieue cosmique, celle dont on ne sort plus, si ce n’est en fusée vers quelques astres morts. »

Tel regard, tel homme, telle vue, telle société. Voici maintenant le visage de la France qui se cache sous le masque provençal, breton ou français, que fabrique l’industrie touristique.

Texte de Bernard Charbonneau, illustrations inédites de Maud Harou.

Extrait de Bernard Charbonneau (1972), La fin du paysage, avec des photographies de Maurice Bardet, Anthropos. Réédité en 2018 sous le titre Vers la banlieue totale, avec une préface et des notes de Thierry Paquot, et une postface de Daniel Cérézuelle, Eterotopia France. Repris sur le site dédié à la pensée de Bernard Charbonneau « La Grande Mue ».

Merci à Thierry Paquot qui a attiré notre attention sur ce texte, et à Daniel Cérézuelle qui nous a autorisé à le reproduire.

Note

(1) Gilbert Trigano (1920-2001), résistant, reporter à L’Humanité, rejoint l’entreprise familiale fondée en 1935 par Edgard Trigano, négociant en textile, qu’il développe en s’associant avec Gérard Blitz lorsqu’il crée le Club Méditerranée en 1950 en lui louant un village de toile. L’entreprise Trigano a profité des premiers congés payés en 1936 pour commercialiser la « canadienne », avant d’offrir un large éventail d’articles de camping et de sport sans oublier les véhicules de loisirs. Gilbert Trigano après avoir été le directeur financier du Club Med en est devenu le PDG. Pour Bernard Charbonneau son nom est synonyme des loisirs massifiés ce qu’il ne cesse de combattre. Jacques Duhamel (1924-1977) est un homme politique, ministre de l’Agriculture – celui que dénonce ici Bernard Charbonneau – avant d’être ministre des Affaires culturelles. [Note de Thierry Paquot]