Introduction

Venez-vous de passer deux mois confiné·e sans pouvoir flâner dans les allées de votre chère ville, sans pouvoir respirer le parfum des arbres florissant ? À quelques jours de la fin de ce calvaire, Georges Sand vous invite en promenade dans ses souvenirs du Paris de 1867… Il y a plus de 150 ans, déjà, on se plaignait de la circulation et des poussières, du faux-semblant de nature en ville. Mais qu’importe ? La végétation et l’eau dans Paris ont tant à nous apprendre, pour que l’on veuille bien s’adonner à la flânerie. Le retour de la vie urbaine en est bien l’occasion ! D’ici là, embarquez pour un voyage lyrique, critique et engagé.

Excellent ami, je vous avais promis une étude sur les squares et jardins de Paris, autrement dit sur la nature acclimatée dans notre monde de moellons et de poussière. Le sujet comportait un examen sérieux, intéressant, que j'avais commencé ; mais la maladie a disposé de mes heures, et ce n'est plus une étude que je vous envoie. C'est une impression rétrospective que je dois avoir la conscience et l'humilité d'intituler simplement : La Rêverie à Paris.

C'est qu'en vérité je ne sais point de ville au monde où la rêverie ambulatoire soit plus agréable qu'à Paris. Si le pauvre piéton y rencontre, par le froid ou le chaud, des tribulations sans nombre, il faut lui faire avouer aussi que, dans les beaux jours du printemps et de l'automne, il est, « s'il connait son bonheur », un mortel privilégié. Pour mon compte, j'aime à reconnaître qu'aucun véhicule, depuis le somptueux équipage jusqu'au modeste sapin, ne vaut, pour la rêverie douce et riante, le plaisir de se servir de deux bonnes jambes obéissant, sur l'asphalte ou la dalle, à la fantaisie de leur propriétaire. Regrette qui voudra l'ancien Paris ; mes facultés intellectuelles ne m'ont jamais permis d'en connaître les détours, bien que, comme tant d'autres, j'y aie été nourri. Aujourd'hui que de grandes percées, trop droites pour l'œil artiste mais éminemment sûres, nous permettent d'aller longtemps, les mains dans nos poches, sans nous égarer et sans être forcés de consulter à chaque instant le commissionnaire du coin ou l'affable épicier de la rue, c'est une bénédiction que de cheminer le long d'un large trottoir, sans rien écouter et sans rien regarder, état fort agréable de la rêverie qui n'empêche pas de voir et d'entendre.

C'est encore un danger, j'en conviens, que d'être distrait au milieu d'une grande ville qui n'est pas obligée de s'occuper de vous quand vous ne daignez pas prendre garde à vous-même. Paris est encore loin d'avoir trouvé un système de véritable sécurité qui séparerait la locomotion des chevaux de celle des humains, et qui réussirait à supprimer, sans préjudice pour les besoins de l'échange, ces voitures à bras dont je veux me plaindre un peu en passant.

Remarquez que, sur cent embarras de voitures, quatre-vingt-dix sont causés par un seul homme attelé à une mince charrette, qui n'a pu se mettre à l'allure des chevaux et qui ne peut ni se hâter, ni se réfugier sur le trottoir. C'est un spectacle effrayant que de voir ce pauvre homme pris dans le fragile brancart qui ne le protégerait pas un instant si les cinquante ou cent voitures qui le pressent devant et derrière, souvent à droite et à gauche, se trouvaient poussées par le mouvement d'avance ou de recul d'un équipage récalcitrant. Il serait broyé comme un fagot. Mais s'il court un danger extrême, des centaines de piétons plus ou moins engagés dans cette bagarre ne sont guère moins exposés. Et la perte de temps, dans un temps où l'on dit, à Paris comme en Amérique : « Time is money ! » Quelques vieux troubadours disent encore : « Le temps, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le dévouement, c'est le devoir, c'est le bonheur. » On ne s'occupera guère de ces esprits démodés : mais que ceux qui ne songent qu'à la richesse et qui prédominent dans la société nouvelle, cherchent donc ou encouragent le moyen de ne pas perdre un quart d'heure, soit à pied, soit en voiture, à tous les carrefours de notre aimable cité. On a bien trouvé le moyen de supprimer les attelages de chiens, ne trouvera-t-on pas celui de supprimer les attelages humains ?

Espérons. Rien ne marche jamais assez vite en fait de progrès ; mais tout marche quand même, et profitons, en attendant mieux, des véritables améliorations dont nous pouvons déjà nous féliciter.

J'oserai soutenir que les gens distraits, pour cent périls qu'ils courent encore dans Paris, y bénéficient déjà de la compensation de cent mille joies intimes et réelles. Quiconque possède cette précieuse infirmité de la préoccupation dira avec moi que je ne soutiens pas un paradoxe. Il y a dans l'air, dans l'aspect, dans le son de Paris, je ne sais quelle influence particulière qui ne se rencontre point ailleurs. C'est un milieu gai, il n'y a pas à en disconvenir. Nulle part le charme propre aux climats tempérés ne se manifeste mieux (quand il se manifeste) avec son air moite, ses ciels roses moirés ou nacrés des tons les plus vifs et les plus fins, les vitres brillantes de ses boutiques follement bigarrées, l'aménité de son fleuve ni trop étroit ni trop large, la clarté douce de ses reflets, l'allure aisée de sa population, à la fois active et flâneuse, sa sonorité confuse où tout s'harmonise, chaque bruit, celui de la population marinière comme celui de la population urbaine ayant sa proportion et sa distribution merveilleusement fortuite. À Bordeaux ou à Rouen, les voix et le mouvement du fleuve dominent tout, et on peut dire que la vie est sur l'eau : à Paris la vie est partout ; aussi tout y parait plus vivant qu'ailleurs.

Il est donc très doux, pour quiconque peut jouir du moment présent, de se laisser bercer par le mouvement et le murmure particuliers à cette ville folle et sage, où l'imprévu a toujours établi son règne, grâce aux habitudes de bien-être que chacun y rêve et à la grande sociabilité qui la préserve des luttes prolongées. Paris veut vivre ; il le veut impérieusement. Au lendemain des combats il lui faut des fêtes : on s'y égorge et on s'y embrasse avec la même facilité et la même bonne foi. On y est profondément égoïste chez soi, car, dans chaque maison, un petit monde, assez malheureux et souvent mauvais, s'agite et conspire contre tout le monde. Mais descendez dans la rue, suivez les quais ou les boulevards, traversez les jardins publics : tous ces êtres vulgaires ou pernicieux forment une foule bienveillante, soumise aux influences générales, une population douce, confiante, polie, on dirait presque fraternelle, si l'on jugeait des cœurs par les visages, ou des intentions par la démarche. Quel est donc, je ne m'en souviens plus, l'illustre étranger qui disait avoir du plaisir à se jeter dans les foules de Paris pour s'entendre dire à chaque instant par ceux qui le coudoyaient ou lé poussaient involontairement : « Pardon Monsieur ! »

Mais nous voici, nous autres gens distraits, dans les nouveaux jardins publics, et tout à coup nous devenons attentifs, pour peu que nous ayons pensé à quelque chose en ayant l'air de ne penser à rien. Impossible de marcher, même dans une ville amusante et charmante, sans rêver un espace illimité, les champs, les vallées, le vaste ciel étendu sur l'horizon des prairies. Voici de la verdure : on y court, on ouvre les yeux.

Le nouveau jardin vallonné et semé de corbeilles de fleurs exotiques, c'est toujours, en somme, le petit Trianon de la décadence classique et le jardin anglais du commencement de ce siècle, perfectionnés en ce sens qu'on en a multiplié les mouvements et les accidents afin de réussir à réaliser l'aspect du paysage naturel dans un espace limité. Rien de moins justifié, selon nous, que ce titre de jardin paysager dont s'empare aujourd'hui tout bourgeois dans sa villa de province. Même, dans les espaces plus vastes que Paris consacre à cette fiction, n'espérez pas trouver le charme de la nature. Le plus petit recoin des roches de Fontainebleau ou des collines boisées de l'Auvergne, la plus mince cascatelle de la Gargilesse, le plus ignoré des méandres de l'Indre ont une autre tournure, une autre saveur, une autre puissance de pénétration que les plus somptueuses compositions de nos paysagistes de Paris ! Si vous voulez voir le jardin de la création, n'allez pas au bout du monde. Il y en a dix mille en France dans des endroits où personne n'a affaire ou dont personne ne s'avise. Cherchez, vous trouverez !

Mais si vous voulez voir le jardin décoratif par excellence, vous l'aurez à Paris, et disons bien vite que l'invention en est ravissante. C'est du décor, pas autre chose, prenez-en votre parti, mais du décor adorable et merveilleux. La science et le goût s'y sont donné la main ; inclinez-vous, c'est un jeune ménage.

Le monde végétal exotique qui, peu à peu, nous a révélé ses trésors, commence à nous inonder de ses richesses. Chaque année nous apporte une série de plantes inconnues dont plusieurs enrichissaient sans doute déjà les herbiers et troublaient les notions des classificateurs éperdus, mais dont nous ignorions le port, la couleur, l'aspect, la vie, enfin. Les nombreuses serres de la ville de Paris possèdent un monde de merveilles qui s'accroît sans cesse, et où d'habiles et savants horticulteurs naturalistes peuvent s'initier aux secrets de la conservation et de la reproduction propres à chaque espèce. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu là comme dans un rêve des Mille et une Nuits. Mais ce sanctuaire est fermé au public, qui en est dédommagé par l'arrangement exquis que, dans des espaces libres de gradins et de vitraux, ces maîtres jardiniers-botanistes savent donner aux élèves sortis de leurs mains. Ces élèves sont devenus robustes et luxuriants quand ils les livrent à la décoration des palais, des squares et des jardins publics. Déjà ils ont mis en plein air, durant l'été, d'admirables végétaux qui n'avaient orné encore que les grandes serres vitrées dites jardins d'hiver. Ils ont étudié le tempérament de ces pauvres exotiques qui végétaient perpétuellement dans une chaleur factice ; ils ont découvert que les uns, réputés délicats, avaient une vigueur toute rustique, tandis que d'autres, plus mystérieux, ne supportaient pas sous notre ciel des froids aussi intenses que ceux qu'ils endurent patiemment sur leur terre natale. Mais, comme les animaux, les végétaux sont susceptibles d'éducabilité, et un moment viendra, je n'en doute pas, où plus d'un qui se fait prier pour vivre chez nous produira des fruits ou des rejets de bonne volonté (1).

Nous aurons donc gratis sous les yeux, à toute heure de la belle saison, des formes tropicales, peut-être des fougères arborescentes, déjà faciles à transporter en serre malgré leur âge respectable de plusieurs centaines de siècles, des orchidées splendides, des lataniers colosses, des fûts de colonnes végétales dont la vieillesse semble remonter à l'âge de la flore des houillères, des feuilles sagittées de dix mètres de longueur qui ont l'air de descendre d'une autre planète, des feuillages colorés dont l'éclat effacera celui des fleurs, des graminées plus semblables à des nuages qu'à des herbes, des mousses plus belles que le velours de nos fabriques, des parfums inconnus aux combinaisons de la chimie industrielle, enfin de gigantesques herbiers vivants mis à la portée de tout le monde.

Arrêtons-nous ici ; rêvons un peu, puisque, le premier étonnement passé et la première admiration exprimée, nous voilà emportés par l'imagination dans les mondes lointains, dans les îles encore désertes, clans les solitudes ignorées d'où le naturaliste courageux et passionné nous a rapporté ces trésors au péril de sa vie. En fait de périls, il ne faut pas parler seulement des caprices de la mer, du venin des crotales, du nuisible appétit des animaux sauvages et des cannibales indigènes, dont certains sont friands de chair blanche à la sauce tomate ; les plantes elles-mêmes ont parfois des moyens de défense plus prompts et plus directs, à preuve la belle ortie, que nous avons vue toute couverte naturellement d'une buée argentée, visqueuse, qu'on peut toucher, mais toute fournie en dessous de poils couleur de pourpre, dont le moindre contact avec la peau donne la mort.

Rassurez-vous : celle-là ne sortira pas de sa prison de verre.

Nous errons donc à quelques milliers de lieues du parc de Monceaux ou des nouveaux jardins décoratifs qui bientôt doivent, dit-on le surpasser. La riche décoration qui nous environne ne peut nous faire illusion longtemps : trop de contrées diverses, trop de pays très différents et très éloignés les uns des autres ont contribué à cette ornementation fabuleuse qui se présente là comme un résumé artistique de la création. Nous courons nécessairement de l'un à l'autre sur les ailes de l'intuition et, frappés, honteux de la quantité de choses que nous ignorons encore, nous sommes pris du désir de voyager pour apprendre ou d'apprendre pour voyager avec plaisir et avec fruit.

Croit-on que cet instinct de curiosité, éveillé dans des tempéraments aussi légers et aussi paresseux que ceux de la population parisienne, ne soit pas une véritable découverte faite par le progrès à son propre bénéfice ? Le progrès n'y a pas songé ; il est de sa nature de marcher un peu comme le distrait dont j'ai fait l’apologie, sans savoir où il va. Ou bien il cherche une chose et il en trouve une autre, et longtemps il la tient dans ses mains par caprice, par mode ou par désœuvrement, sans savoir à quoi elle est bonne. Un matin, le goût des fleurs s'empare de lui et entre comme un élément essentiel dans la civilisation. On veut des tulipes d'un prix exorbitant ; un autre jour, on s'avise de la beauté des feuillages, et on demande des feuillages aux quatre coins du monde. Pendant une saison, on veut des aroïdées et pas autre chose ; un peu plus tard, il ne faut parler que de fougères ou de bégonias tachetés. Enfin, au bout d'un certain temps, il se trouve que la mode a formé et répandu partout un musée d'histoire naturelle très beau, très précieux, à la portée de presque toutes les bourses, à la merci de tous les regards. Le progrès du luxe a travaillé pour celui de la science. L'art s'en est mêlé puissamment. Il a éduqué l'œil du public en lui montrant des groupes où la grâce a présidé au choix des formes et à l'arrangement des masses. Le populaire qui passe apprend les secrets de la lumière et ce que signifie en réalité le mot couleur et celui d'effet. Des masses de papyrus percent le gazon et cachent sous leurs tiges pressées le baquet où plongent leurs racines. (Je me rappelle le temps où l'on me disait que ces plantes ne pouvaient plus vivre que dans les eaux limpides et courantes de la fontaine Aréthuse !) Le passant apprend l'emploi ancien du papyrus, et de là lui viennent mille notions sur le passé, depuis ces premiers essais jusqu'à ceux de toutes les matières végétales qui peuvent remplacer le chiffon, déjà si cher et si rare, bientôt introuvable. Mille autres plantes éveillent les notions géographiques, d'où découlent toutes les autres notions scientifiques, sociales, économiques, historiques, religieuses, politiques, industrielles. Voilà l'enfant du peuple initié au besoin de connaître, de trouver et d'agir, par le frère oublieux de la misère, par le luxe ! La France n'est pas encore assez riche pour donner l'instruction gratuite ; des millions sont dépensés en détail pour la donner indirectement : n'y a-t-il pas là de quoi rêver ?

Voilà pourquoi, chers provinciaux, le peuple de Paris est ou devient si vite plus vivant que vous-mêmes. Il n'a pas votre santé, ni même votre activité soutenue ; il est badaud ; il perd beaucoup de temps; il se distrait pour une mouche. Les fortunes qui se font chez vous viennent pourtant s'engloutir dans cette vie intense du doux Paris au teint pâle qui vous absorbe et vit plus longtemps que vous.

À qui la faute ? À vous qui, dans vos petites villes, ne savez pas ou ne voulez pas organiser le luxe pour tous. Déjà les grands centres suivent le bon exemple ; suivez-le dans les petites localités, et puisque vous ne faites pas des écoles gratuites, faites des jardins, faites des théâtres, donnez des concerts, des fêtes, ayez des musées. Il n'est si petit coin qui ne puisse fournir des matériaux intéressants et relativement complets pour toutes ces choses. Portez chez vous le sentiment de ce que vous aurez vu de beau et de bon à Paris.

Quitterons-nous les jardins décoratifs sans rêver auprès des délicieux bibelots hydrauliques qui jouent maintenant un si grand rôle dans nos embellissements ? L'eau, clarifiée par le mouvement précipité, est toujours une musique et une lumière dont l'art ne peut rompre le charme. L'insoumise par excellence peut modifier son allure, mais elle garde son éclat et sa voix.

J'ai vu des artistes naturalistes véritablement furieux contre ces jouets ruineux qui prétendaient leur rappeler la nature, et qu'ils traitaient de puériles et monstrueuses contrefaçons. « Qu'on nous apporte, disaient-ils, les puits de roches et de verdure de Tivoli avec leurs tourbillons d'eau impétueuse, ou que l'on nous rende les tritons souffleurs de Versailles, les concerts hydrauliques des jardins de Frascati, toutes les folies du rococo, plutôt que ces grottes postiches et ces cascades menteuses. C'est fausser toutes les notions du vrai, toutes les lois du goût, tout le sentiment d'une génération que l'on prétend rendre artiste et savante ! » Ils étaient indignés et nous n'avons pu les calmer.

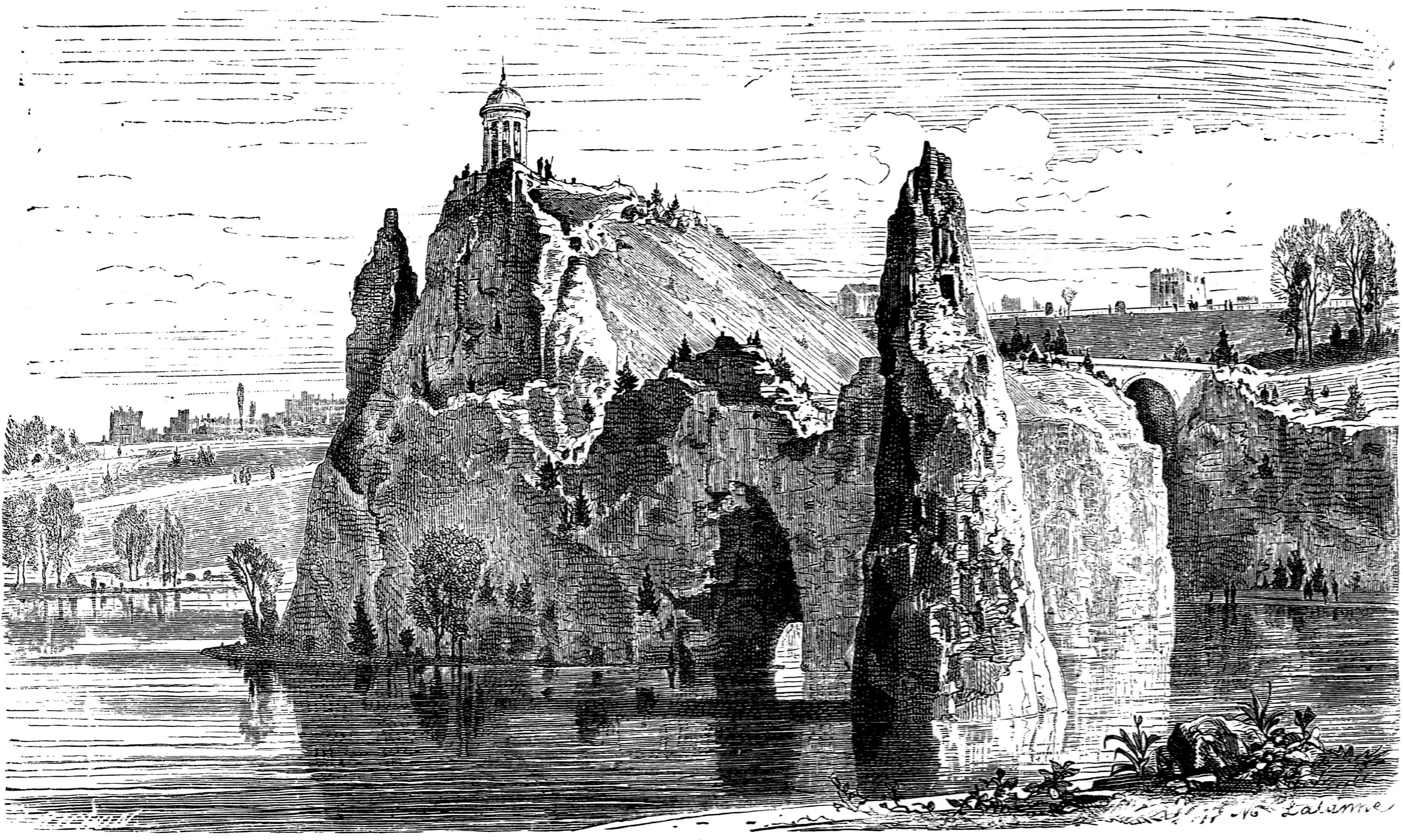

Partagerons-nous leur colère ? Non. Il y a entre le réel et le convenu, entre l'art et la nature, un milieu nécessaire à la jouissance sédentaire du grand nombre. Combien de pauvres citadins n'ont jamais vu et ne verront jamais les sites pittoresques de l'Espagne, de la Suisse et de l'Italie, et les enchantements de la perspective particulière aux grands accidents de la montagne et de la forêt, du lac et du torrent, qu'à travers les fictions de nos théâtres et de nos jardins ? Il est impossible de leur en présenter des spécimens réels ; il faut se borner à copier un détail, un recoin, un épisode. Je ne puis vous apporter l'Océan, contentez-vous d'un récif et d'une vague. Ce détail ne gagnerait rien à centupler à prix d'or ses proportions déjà notables ; il ne serait pas plus vrai. Tout ce que l'on peut nous demander, c'est de le faire joli ; et, sous ce rapport, nos jouets hydrauliques sont sans reproche. Jadis, ils étaient bien plus coûteux et ils nous transportaient dans un monde mythologique de marbre ou de bronze, qui ne réalisait pas davantage le style antique et la poésie des jardins et des temples grecs. Ils ont formé longtemps un style à part, tout de fantaisie, qui a bien son charme, Mais qu'il faut laisser où il est. Apollon et ses nymphes, Neptune et Amphitrite n'ont plus rien à nous dire, à moins qu'ils ne nous parlent de Louis XIV et de sa cour, que nous ne comptons pas recommencer. La pensée de notre époque vise à nous faire aimer la nature. Le romantisme nous a débarrassés des fétiches qui ne nous permettaient pas de la voir, de la comprendre et de l'aimer pour elle-même. Ce que nous voulons apprendre aujourd'hui à nos enfants, c'est que la grâce est dans l'arbre et non dans l'Hamadryade qui l'habitait jadis ; c'est que l’eau est aussi belle sur le roc que dans le marbre ; c'est que l'affreux rocher lui-même a sa physionomie, sa couleur, sa plante chérie dont les enroulements lui font une tenture merveilleuse ; c'est que les rocailles n'ont pas besoin de symétrie et de revêtement de coquilles : il ne s'agit que d'imiter, avec une habileté amoureuse du vrai, leurs disposition naturelle et leurs poses monumentales, aisées ou fantasques. Plus tard, si nos enfants voient comment la vraie nature procède, ils ne la goûteront que mieux, et ils se rappelleront les rocailles de Longchamp, de Monceaux et des buttes Chaumont, comme on se rappelle avec plaisir et tendresse la petite plante grêle que l'on a cultivée sur sa fenêtre ; et que l'on voit, puissante et grandiose, s'épanouir dans sa patrie.

Quittons les jardins décoratifs. (2) Ce soir, tout en rêvant, nous irons peut-être à l'Opéra ou à quelque ballet des théâtres de féeries ; nous y verrons les fantastiques effets de la lumière électrique créer, sous nos yeux, une nature de convention bien autrement infidèle que celle des jardins éclairés, du moins, d'un vrai soleil ou d'une vraie lune. Est-ce à dire qu'il faille proscrire ces splendides illuminations de la peinture ? je protesterais, je l'avoue. Cette lumière colorée si intense m'emporte plus loin encore que la vue des plantes exotiques. Elle me fait monter jusqu'à ces autres mondes où des astres, éblouissants et en plus grand nombre que dans le nôtre, embrasent de leurs rayonnements des paysages indescriptibles.

George Sand (1867), « Les Rêveries à Paris » in Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de la France, Paris, Librairie Internationale, pp.1196-1203.

Notes

(1) La géothermie ou manière de chauffer les terrains avec des briques et autres moyens artificiels est une ingénieuse découverte récente ; l’hydrothermie ou arrosage à l'eau chaude est due à M. André, auteur d'excellents travaux scientifiques et pratiques.

(2) Ne quittez pas le parc Monceaux sans l'avoir parcouru avec l'excellent petit livre de M. André : Le Mouvement horticole, 1864-1865.