Introduction

« Terre urbaine », ainsi titrait un de ses livres le philosophe Thierry Paquot. « Le monde devient urbain, écrit-il, et les humains sont tous, peu ou prou des urbains, sans nécessairement devenir des citadins. »Dans le texte suivant, il entremêle les réflexions de Françoise Choay sur la non-ville, la non-campagne et le règne de l’urbain, à celles de Bernard Charbonneau sur la lèpre du paysage et la banlieue totale, en passant par celles de Cerdà, Gustavo Giovannoni, Melvin Weber, Henri Lefebvre, Thomas Sierverts, Francesco Indovina, Alberto Magnaghi, etc. Il esquisse ainsi une petite généalogie de l’urbain.

L’on raisonne, généralement, à partir des mots « ville » et « campagne » quand on aborde un territoire. Françoise Choay (1925-2025) change la donne en questionnant ces deux termes et en privilégiant le mot « urbain » pour désigner l’étape historique actuelle qui a vu se modifier leurs interrelations. Bernard Chabonneau et Henri Lefebvre, de leur côté, privilégient aussi l’affirmation de l’urbain au détriment des villes et des campagnes et de leurs interrelations.

La non-ville et la non-campagne

C’est en 1994 qu’elle fait paraître deux articles qui exposent sa position : « Penser la non-ville et la non-campagne de demain » et « Le règne de l’urbain et la mort de la ville ». Ces deux textes l’obligent à compléter la notice consacrée à l’entrée « Urbain » du Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, publié en 1988 et réédité en 1996. Qu’ajoute-t-elle ? Cette phrase : « Faute d’un terme meilleur, on peut proposer aujourd’hui d’appeler l’urbain la nouvelle civilisation qui se met en place à l’échelle planétaire, supprimant l’ancestrale différence entre ville et campagne, et pouvant être définie comme le système opératoire, valable et développable en tous lieux, constitué par des réseaux matériels et immatériels ainsi que par des objets techniques et dont la manipulation retentit dans un circuit bouclé sur les rapports que nos sociétés entretiennent avec l’espace, le temps, les hommes. » Elle fait référence à sa contribution à un ouvrage collectif de prospective commandé par la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR), qui dépend du Premier Ministre et auquel ont participé des personnalités de premier plan, par exemple, le géographe Armand Frémont, l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, les sociologues Michel Crozier, Alain Touraine et Henri Mendras, le politiste René Rémond et le dromologue Paul Virilio.

« Faute d’un terme meilleur, on peut proposer aujourd’hui d’appeler l’urbain la nouvelle civilisation qui se met en place à l’échelle planétaire, »

Françoise Choay

Qu’annonce-elle dans cette contribution ? Que la ville européenne, entendue comme l’unité d’une « communauté sociale (civitas) et un espace bâti (urbs) précisément limité et configuré » a, en France, disparu, pour laisser la place à une « non-ville » qu’elle nomme « l’urbain ». Ce dernier résulte d’un processus historique : l’industrialisation, qui en mécanisant les activités agricoles et manufacturières, transforme les territoires avec l’appui du chemin de fer, détisse les liens entre la civitas et l’urbs en créant la métropole, et en générant à partir des villes et des campagnes qu’elle disloque, l’urbain. Elle observe, que paradoxalement, c’est à ce moment que le baron Haussmann remodèle la capitale en annexant des villages mitoyens – le 1er janvier 1860, Paris passe de douze à vingt arrondissements – et que Cerdà libère Barcelone de ses fortifications pour favoriser ses extensions aux alentours. Cet ingénieur, soucieux de la question sociale, invente en castillant le néologisme « urbanisme » qu’il souhaite désigner une véritable « science », qui prenne en considération les évolutions techniques et leurs effets sur « la forme des villes et de leur tissu ». Elle publie la traduction de cet ouvrage majeur dans sa collection « Espacements » en 1979, réécrivant ainsi la géohistoire de l’« urbanisme ». Avec ce traité, « le divorce d’urbs et de civitas est consommé. L’interaction des individus est à la fois démultipliée et délocalisée », on peut donc définir « l’urbain comme l’entité que constituent les réseaux techniques et les comportements engendrés par leur usage ». Pour elle, l’avènement de l’urbain bénéficie de trois destructions conjointes : « une destruction par confusion des échelles d’intervention », « une destruction par une architecture [...] d’image promotionnelle » soumise aux ingénieurs et « une destruction [...] particulièrement perverse, par le biais de la valorisation et de la protection juridique des centres et des tissus anciens » livrés au marketing urbain et indifférente aux quartiers « ordinaires » et aux « paysage ruraux désaffectés ». Une telle appréciation de la situation urbaine n’est pas nouvelle, deux autres auteurs, qu’elle affectionne, ont commencé à la penser, Gustavo Giovannoni (1873-1947) et Melvin Webber (1920-2006). Si dans son anthologie de 1965 (L’urbanisme, utopie et réalités) elle ne les retient pas, elle les publiera par la suite.

« l’urbain comme l’entité que constituent les réseaux techniques et les comportements engendrés par leur usage ».

Françoise Choay

Dès 1913, l’Italien Gustavo Giovannoni perçoit l’importance des réseaux dans la profonde recomposition territoriale et imagine le « patrimoine urbain », comme protection de la ville historique face aux assauts du « tout technologie ». L’Américain Melvin Webber, à la fin des années 1950, remarque que l’automobile et le téléphone favorisent « la délocalisation de l’habitat et des entreprises », le télétravail et le post-city age. Françoise Choay indique qu’ils ne sont pas traduits, ce qui, à ses yeux, s’avère significatif de l’état misérable de la réflexion en France sur les évolutions qui affectent villes et campagnes... Ce qu’elle n’écrit pas alors, c’est qu’elle œuvre déjà à leur traduction. L’urbain sans lieu ni bornes (The Urban Place and Nonplace Urban Realm, 1964) parait en français en 1996 avec une Préface et des annotations de Françoise Choay. L’ouvrage de Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, de 1931, coupé et introduit par Françoise Choay, sort en 1998, relançant l’étude des travaux de Giovannoni en Italie même, qui avait été contrariée par son engagement auprès de Mussolini. Dès cette époque, elle envisage la mondialisation de « la civilisation de l’urbain » portée par le déploiement inconsidéré des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) qui façonnent des comportements et des représentationsinédits. À ses yeux, cette déréalisation du monde se révèle grave, car elle sépare tout individu de son corps et de ses territoires en effaçant les temporalités vécues, perçues et conçues au nom de l’accélération... Un tel constat conduit l’auteure à revendiquer un « aménagement éthologique » capable d’instaurer de nouvelles urbanités territorialisées. C’est un combat à mener prévient-elle, sans aucune garantie de l’emporter...

Déjà en 1990, Françoise Choay, dans Le Débat, stigmatisait la notion de « ville » qui ne correspondait plus à ce qu’elle prétendait désigner. En effet, les villes subissaient un double processus, celui de « dissémination externe » et celui de « dislocation interne ». La dissémination ? « On dit aussi mitage, précise Françoise Choay, des espaces vierges et des paysages : c’est la diffusion par simple juxtaposition d’éléments standardisés, aux dimensions variées (du supermarché local au mobilier urbain, en passant par le motel, l’immeuble d’habitat collectif, le pavillon préfabriqué, la station-service), devenus communs à toute la planète. » Et la dislocation ? Elle frappe les villes anciennes en les dénaturant par l’implantation de super-bâtiments disproportionnés sans raccords avec le tissu existant, comme la Bibliothèque nationale de France ou le ministère des Finances à Paris. Là aussi, elle cite Cerdà, Giovannoni et Webber, ce qui confirme le long mûrissement de sa réflexion, qu’elle expose avec force et clarté lors de l’exposition consacrée à « la Ville » en 1994 à Beaubourg. Le titre de sa contribution au catalogue est éloquent et sans aucune ambiguïté : « Le règne de l’urbain et la mort de la ville ». François Choay explique, qu’en Europe, la « ville » n’existe plus : « N’est-il donc pas temps d’admettre, sans états d’âme, la disparition de la ville traditionnelle et de s’interroger sur ce qui l’a remplacée, bref, sur la nature de l’urbanisation et sur la non-ville qui semble être devenue le destin des sociétés occidentales avancées ? » Pour lui, « les caractères distinctifs de la nouvelle civilisation sont le mouvement et la communication », la ville n’a plus de limite, elle s’étend partout en épousant la forme des réseaux auxquels elle appartient et qu’elle contribue à développer. Bien sûr, si les formes « anciennes » perdurent encore quelques décennies, les finalités des villes ne sont plus les mêmes et leurs habitants ne se comportent plus comme étant les membres attachés à une seule ville, ce sont des « urbains ». « Transports et télécommunications, observe Françoise Choay, nous impliquent dans des relations toujours plus nombreuses et diverses, membres de collectivités abstraites ou dont les implantations spatiales ne coïncident plus et ne présentent plus de stabilité dans la durée. »

« N’est-il donc pas temps d’admettre, sans états d’âme, la disparition de la ville traditionnelle et de s’interroger sur ce qui l’a remplacée, bref, sur la nature de l’urbanisation et sur la non-ville qui semble être devenue le destin des sociétés occidentales avancées ? »

Françoise Choay

Certes, Lewis Mumford mentionne ces évolutions, mais qui le remarque alors ? Cerdà attribue déjà aux réseaux la dynamique urbaine qui transforme les villes anciennes, plus ou moins rapidement, ici ou là. Françoise Choay l’annonce aux lecteurs : « La ville européenne, encore si massivement présente, bien que drastiquement entamée, doit et pourrait être à la fois préservée et utilisée comme œuvre d’art, comme patrimoine social et comme incitation à des retrouvailles avec les échelles de l’urbanité. Il est encore temps. » À dire vrai, elle pense que la situation est tragique et que les technologies numériques, dont les perfectionnements se succèdent à grand rythme, dématérialisent la ville. Ce que Melvin Webber a constaté, à savoir le rôle déspatialisant des techniques communicationnelles, au tournant des années 1950 et 1960, ne réduisent pas pour autant la manifestation de nouvelles urbanités, mais les libèrent de la ville concentrée et dense pour les inscrire dans l’urbain dispersé.

Dans La Terre qui meurt, en 2011, elle rassemble ses idées sur les effets de ce qu’elle nomme « la révolution électro-télématique », qui entraine partout sur la Terre : dédifférenciation (homogénéisation des cultures et appauvrissement des langues), détemporalisation (tyrannie de l’immédiateté et de la vitesse), décorporéisation (perte des sens et hégémonie du virtuel) et désinstitutionalisation (réduction des interactions entre les humains et disparition de la politique à l’échelle des collectifs citoyens au profit des lobbies contrôlant les réseaux). Comment réagir à cette déshumanisation programmée ? Retourner au territoire, à sa dimension locale, à la solidarité nature et culture qu’il encourage. La marge de manœuvre est étroite. La société de consommation domine les moindres relations entre les humains et entre eux et le vivant en réduisant tout acte, tout sentiment, tout rêve à une marchandise. Elle conditionne les comportements de chacune et chacun par le biais de la numérisation faisant de nous des victimes consentantes, jouant une nouvelle version de « la servitude volontaire » de La Boétie version « hors-sol »... Ainsi, pour Françoise Choay, l’urbain généré par la domination technologique et l’extension du domaine numérique, rompt nos liens anthropologiques avec la Terre et nous isole dans des regroupements virtuels de « profils » déterminés par les algorithmes. Retisser les fils de nos connivences entre humains et avec la nature devient impératif, tout comme la nécessité de territorialiser les temporalités de notre existence.

La banlieue totale

La notion d’« urbain » que suggère Françoise Choay pour désigner l’étape actuelle de l’urbanisation participe à un mouvement plus ample de réflexions sur le devenir urbain du monde et la fin du couple ville/campagne, sans établir de liens entre elles. Elle ne mentionne ni Bernard Charbonneau (1910-1996) ni Henri Lefebvre (1901-1991) qui pourtant vont dans son sens. Je sais, par mes nombreuses conversations avec Françoise Choay, qu’elle connait les écrits d’Henri Lefebvre, qu’elle cite parfois, mais jamais à propos de l’urbain. Il est certainement trop « marxiste » à ses yeux et pas assez rigoureux dans ses sources. C’est dans La Révolution urbaine, en 1970, qu’il explique que « la contradiction ville/campagne » se résout par l’apparition d’un troisième terme, « l’urbain », qui à son tour, selon le schéma hégélien de la dialectique, entrera en contradiction avec un nouveau terme, etc. L’urbain correspond au dépassement (aufheben)de l’opposition entre les villes et les campagnes et marque leur effacement. Nous ne sommes pas loin des non-villes et des non-campagnes de Françoise Choay...

Bernard Charbonneau connait bien Henri Lefebvre, ils sont voisins au Béarn où réside le premier et où le second à une maison de vacances, à Navarrenx. C’est du reste par l’entremise de Henri Lefebvre que Bernard Charbonneau publie Le Jardin de Babylone, en 1969, chez Gallimard. Ce remarquable ouvrage sur l’urbanisation du monde passe inaperçu, aussi les écrits suivants de l’auteur, particulièrement prolixe, doivent trouver un autre éditeur, non sans difficulté. L’ouvrage de Maurice Bardet (1932-2015), La Fin du paysage, avec des photographies, des collages, des graffiti, des reproductions de coupures de presse, des textes courts, des légendes, l’ensemble sans table des matières, comprend également quatre textes de Bernard Charbonneau qui le structurent, sort chez Anthropos. Cet éditeur, Serge Jonas, publie aussi Henri Lefebvre... Ces textes (« La lèpre du paysage », « L’invasion du paysage », « De l’anarchitecture pavillonnaire à l’ordre babélien » et « Vers la banlieue totale par le pouvoir total ») ont été regroupés en 2018, sous le titre Vers la banlieue totale. Pour lui, le paysage est le visage d’une société, c’est le fruit d’une longue fréquentation et d’un respect pour ce qui le caractérise. Or, la technocratie étatique a décidé la « modernisation » du pays en développant les infrastructures ferroviaires et routières, en généralisant les centres commerciaux aux portes des villes et des villages, en démultipliant les lotissements pavillonnaires sans tenir compte des spécificités culturelles locales, en éventrant les centres villes anciens, en implantant les mêmes architectures de gares, d’hôpitaux, d’universités, d’usines, d’entrepôts... C’est une sorte de banlieue ininterrompue qui recouvre tout le pays, niant ici, le relief, là, le patrimoine ordinaire. Il préfère parler de « banlieue totale » que d’« urbain généralisé », mais cela revient au même, il est dans l’air du temps et constate, avec regret et amertume, une uniformisation du laid, une banalisation du semblable rendant tout indistinct.

« Charbonneau préfère parler de "banlieue totale" que d’"urbain généralisé", mais cela revient au même, il est dans l’air du temps et constate, avec regret et amertume, une uniformisation du laid, une banalisation du semblable rendant tout indistinct. »

Thierry Paquot

La « fin des paysans », annoncée par le sociologue Henri Mendras en 1967, correspond à cette phase d’urbanisation sans qualité qui se répand sur la France entière, c’est cette disparition des paysans, remplacés par des agriculteurs déqualifiés, soumis aux objectifs des industries agro-alimentaires et chimiques, contraints par les banques et la politique agricole de l’Union Européenne, d’acquérir de coûteux engins mécaniques pour pratiquer une agriculture intensive, dédiée à l’exportation. Les goûts, l’esthétique, les matériaux, les équipements, sont décidés par les enseignes « thématiques » mondialisées. Tel marchand de meubles ou de vaisselles, tel magasin de bricolage ou de jardinage, oriente l’ameublement du pavillon standardisé, les vêtements des occupants, tout comme leur mode de vie, leurs loisirs et leur emploi du temps ! La publicité s’active à unifier les comportements tout comme les lieux... Bernard Charbonneau n’imagine guère d’alternative à ce processus, si puissant au point de convaincre chacun de sa légitimité. En effet, le consommateur consomme avec ravissement ce qu’il doit consommer – et qui le consomme aussi –, ainsi est-il complice de sa propre aliénation. Le consommateur ne subit pas, il adhère. Il n’habite pas, il est logé, transporté, éduqué, soigné, distrait. L’urbain devient la référence et la norme. Les non-villes se parent d’une « rue ancienne » que l’on vient consommer le week-end. Les non-campagnes proposent une « fête traditionnelle » conçue à Paris avec des musiciens et des conteurs qui viennent du monde entier...

« En effet, le consommateur consomme avec ravissement ce qu’il doit consommer – et qui le consomme aussi –, ainsi est-il complice de sa propre aliénation. Le consommateur ne subit pas, il adhère. Il n’habite pas, il est logé, transporté, éduqué, soigné, distrait. »

Thierry Paquot

L’urbanisation des mœurs

En 1990, je publie Homo urbanus. Essai sur l’urbanisation du monde et des mœurs, dans lequel, je cite Henri Lefebvre, à qui j’emprunte la notion d’urbain que je combine à l’homogénéisation en cours des valeurs et des comportements sous l’action de l’urbanisation. Le monde devient urbain et les humains sont tous, peu ou prou des urbains, sans nécessairement devenir des citadins. C’est aussi le constat de Placide Rambaud dans Société rurale et urbanisation (1969). Le paysan malien, le chauffeur-routier indien, l’éleveur argentin, le bidonvillois kenyan, le pêcheur indonésien, adoptent les caractéristiques du mode de vie des citadins, chacun selon ses moyens. Cette urbanisation des mœurs est portée par l’école et ses manuels, la consommation et ses centres commerciaux, les migrations, le tourisme massifié, la télévision et depuis la fin du siècle dernier, les réseaux. Bien sûr des différences existent, sociales, sexuelles, religieuses, culturelles, mais le productivisme s’impose partout, dans les champs comme dans les usines et les bureaux, à l’hôpital comme dans les écoles et les universités, il tend à uniformiser les territoires et leurs paysages. Cela, nous l’avons vu, n’a pas échappé à Bernard Charbonneau.

« Le monde devient urbain et les humains sont tous, peu ou prou des urbains, sans nécessairement devenir des citadins. »

Thierry Paquot

En 1996, à l’occasion de la rencontre Habitat II, à Istanbul, je rassemble plusieurs contributions pour confectionner Le Monde des villes. Panorama urbain de la planète. J’y affirme que le découpage géopolitique qui prévalait encore vingt ans auparavant s’était unifié : les deux blocs (soviétique et américain) et le tiers-monde ne constituaient plus qu’un monde et celui-ci était urbain. En 2006, je publie un essai, Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, dans lequel je confirme la thèse énoncée dix ans plus tôt, que je développe neuf ans plus tard dans Désastres urbains. Les villes meurent aussi. Là, je décris une situation aggravée, ne serait-ce qu’avec le dérèglement climatique et la démultiplication des pollutions dans tous les domaines... Pour ces trois ouvrages, la notion d’urbain est principale, dans mon esprit elle entremêle les apports respectifs de Lefebvre, Charbonneau et Choay et de quelques autres auteurs plus anciens, comme Georges de Montenach, qui considère le mot « ville » suranné, Patrick Geddes, qui parle de « conurbation » et de « région urbaine », et Lewis Mumford qui s’enthousiasme pour la « cité-jardin », cette après-ville aux indiscutables qualités environnementales. Je constate que si l’on peut discerner plusieurs modalités du processus d’urbanisation (la mégalopolisation, la bidonvilisation, la diffusion des gated communities, la suprématie de quelques « villes globales », les petites et moyennes villes-dortoirs), elles sont toutes submergées par l’urbain généralisé qui les unifient. Preuves en sont l’urban sprawl aux États-Unis, la città diffusa en Italie, la Zwischenstadt en Allemagne, etc. La suburbia nord-américaine correspond à la dispersion des habitations que l’automobile favorise. Le roman et le cinéma américains s’en sont emparés sans en dissimuler les parts d’ombre, comme l’aliénation spécifique des « mères de famille ». Néanmoins, le fait de posséder sa maison avec son jardin convient aux habitants. Le sociologue américain Ray Oldenburg (1932-2022) observe dans The Great Good Place, qu’il publie en 1989, que le « suburbien » fréquente deux lieux, sa maison (home) et l’endroit où il travaille et qui lui manque un lieu où parfaire et entretenir sa sociabilité, comme un bar, une librairie, un salon de coiffure, la poste, où il s’attarde en rentrant chez lui. Il nomme cet emplacement un « tiers lieu », il est spontané, sans chichi, sans hiérarchie, peut disparaitre aussi vite qu’il a été créé... C’est un « bon » endroit.

La biorégion urbaine

L’architecte et urbaniste allemand, Thomas Sierverts (né en 1934), publie Zwischenstadt en 1997, cette « entre-ville » qui rassemblent de nombreux habitants, doit être reconnue comme la forme nouvelle de résidence et non pas être stigmatisée. Elle ne repose plus sur la densité, la centralité, la mixité mais sur une nouvelle configuration ville/campagne qu’il a pu observer dans la Ruhr, où un territoire anciennement industriel a pu se reconvertir aux nouvelles conditions économiques et écologiques. L’urbaniste italien Francesco Indovina (né en 1933) propose la notion de città diffusa, en 1990, pour désigner des territoires faiblement urbanisés. Il étudie l’aire centrale de la Vénétie au cours des années 1980 et observe que l’industrie se mêle aux zones en déclin de l’agriculture qui deviennent des lieux de résidence. Une vaste région se met à fonctionner comme une seule ville alors même qu’elle n’est pas dense et continue, c’est la « ville diffuse ». Son théoricien sait très bien qu’elle est énergivore et que sa dispersion va à l’encontre de la compacité propre à la ville dense, mais il doit accepter le désir d’une population de vivre dans ce territoire urbanisé comme en ville sans qu’elle le soit. La città diffusa, tout comme la metropoli territoriale qui la complète, attend sa gouvernance, qui n’a rien de commun avec ce qui existe déjà.

« la biorégion urbaine donnera à l’urbain ce qui lui fait défaut : un sens, à la fois local, écologique, politique et culturel. »

Thierry Paquot

Françoise Choay, incontestablement, repère les profonds changements qui affectent les territoires urbanisés à l’heure de l’extension du domaine numérique et de la mondialisation et pointe l’urbain qui ne peut satisfaire sa quête d’urbanité. Aussi trouvera-t-elle dans le territorialisme élaboré par Albert Magnaghi (dont elle fera traduire et publier en français Le projet local aux éditions Mardaga en 2003) une réponse encourageante : la « biorégion urbaine » donnera à l’urbain ce qui lui fait défaut : un sens, à la fois local, écologique, politique et culturel.

Texte

Thierry Paquot

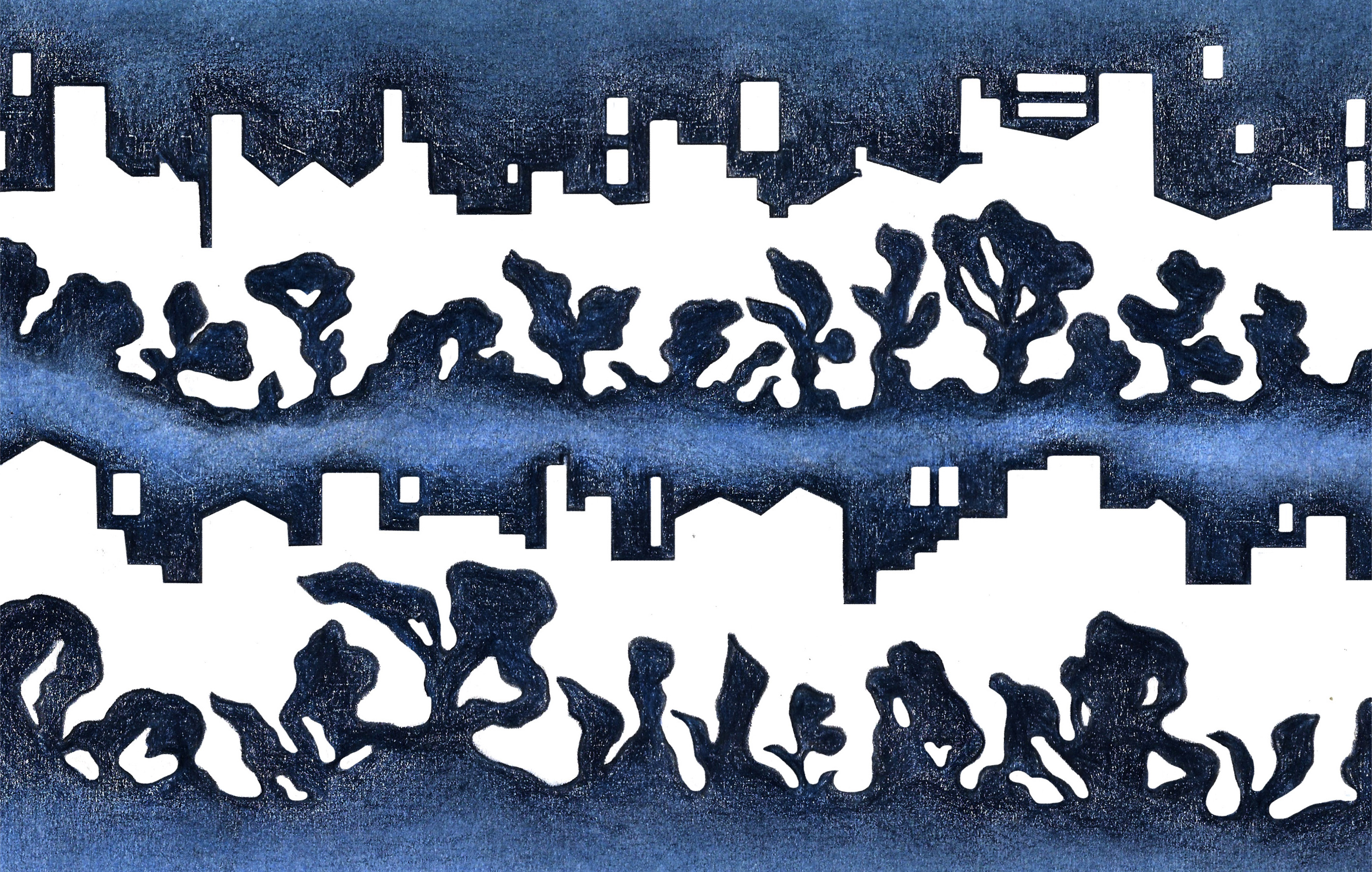

Illustration

Margot Stuckelberger

Edition

Martin Paquot

Bibliographie

Barattucci Chiara (2020), « La naissance et la portée de l’expression cità diffusa », Les Cahiers de la recherche architectural, urbaine et paysagère, en ligne.

Charbonneau Bernard (1972), Vers la banlieue totale, Préface de Thierry Paquot, Postface de Daniel Cérézuelle, Paris, Eterotopia/France, 2018.

Choay Françoise (1990), « ‘Ville’ : un archaïsme lexical », Le Débat, n°60, Paris, Gallimard, repris dans Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil,2006, pp. 148-153.

Choay Françoise (1994), « Penser la non-ville et la non-campagne de demain », La France au-delà du siècle, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, pp.23-32.

Choay Françoise (1994), « Le règne de l’urbain et la mort de la ville », La Ville, art et architecture en Europe, 1870-1993, catalogue de l’exposition tenue au Centre Georges Pompidou, Paris, éditions du Centre Pompidou, repris dans Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil, 2006, pp.165-198.

Choay Françoise (1996), « Melvin Webber et la dématérialisation de la ville », Préface à L’urbain sans lieu ni bornes, de Melvin Webber, traduit par Xavier Guillot, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube,repris Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil, 2006, pp.199-217.

Choay Françoise (1998), « Ville et société à l’ère électro-télématique : une mutation à l’œuvre », Techniques, territoires et sociétés, n°35, repris dans Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil,2006, pp. 229-251.

Choay Françoise (2011), La Terre qui meurt, photographie de Jean-Louis Bloch-Lainé, Paris, Fayard.

Giovannoni Gustavo (1931), L’urbanisme face aux villes anciennes, traduit de l’italien par Jean-Marc Mandosio, Amélie Petitat et Claire Tandille, Introduction de Françoise Choay, Paris, Seuil, 1998.

Lefebvre Henri (1968), Du rural à l’urbain, Paris, Anthropos.

Lefebvre Henri (1970), La Révolution urbaine, Paris, Gallimard.

Magnaghi Alberto (2014), La bioregion urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun, Paris, Eterotopia-France.

Magnaghi Alberto (2022), Le Principe Territoire, traduit de l’italien par Hélène Guérin et Daniel Bartement, Préface de Thierry Paquot, Paris, Eterotopia-France.

Paquot Thierry (1990), Homo urbanus. Essai sur l’urbanisation du monde et des mœurs, Paris, Le Félin.

Paquot Thierry (2005), « Cinéma et ‘après-ville’ », La Ville au cinéma. Encyclopédie, sous la direction de Thierry Paquot et Thierry Jousse, Paris, Les Cahiers du cinéma, pp.13-17.

Paquot Thierry (2006), Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, Paris, La Découverte, deuxième édition revue et augmentée, 2016.

Paquot Thierry (2013), « Urbanisme, urbanologie, études urbaines : l’improbable classification », revue Hermès, n°67, Paris, CNRS-éditions, pp.95-100.

Paquot Thierry (2015), Désastres urbains. Les villes meurent aussi, Paris, La Découverte, deuxième revue et augmentée, 2019.

Paquot Thierry (2020), Mesure et démesure des villes, Paris, CNRS-éditions, deuxième édition augmentée d’un Préface inédite, 2024.

Sieverts Thomas (2001), Entre-ville. Une lecture de la Zwischenstadt, traduit de l’allemand par Jean-Mard Deluze et Joël Vincent, Préface de René Tabouret, Marseille, Parenthèses, 2004.

Sieverts Thomas (2010), « L’invité », entretien avec Lisa Dietrich et Thierry Paquot, Urbanisme, n°374, pp.81-88.

Webber Melvin (1964), L’urbain sans lieu ni bornes, traduit de l’anglais par Xavier Guillot, Préface et annotations de Françoise Choay, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 1996.