Introduction

Si les biorégions ont suscité votre curiosité, vous avez probablement déjà examiné une carte biorégionale proposant une représentation singulière du territoire. Si « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre » (titre d’un livre de Yves Lacoste), n’oublions pas que le biorégionalisme a des racines libertaires. La carte n’est plus la représentation des possessions réelles ou convoitées des puissants mais le premier pas vers une réappropriation de leur milieu de vie par ses habitants, une réhabitation. Théoricien de l’architecture et du biorégionalisme, Mathias Rollot, auteur d’un récent Décoloniser l’architecture (Le Passager Clandestin, 2024) explore les courants cartographiques de l’océan biorégional et réaffirme « qu’il serait bon que jamais la cartographie biorégionale ne devienne élitiste ou experte, au risque sans cela de perdre non seulement son public, mais surtout, ses raisons d’être. »

« Derrière le créateur des cartes se cache un ensemble de rapports de pouvoir (…). Les réalisateurs ont généralement été les défenseurs d’une vision géopolitique à sens unique. »

Harley John Brian [1]

La cartographie est un outil fondamental et ancien du biorégionalisme, omniprésent dans tous ses courants à l’international depuis au moins les années 1990. A bien des égards, ce type de cartographie peut tout à fait être caractérisé de « cartographie radicale » – un terme forgé par David Harvey, récemment réemployé par les spécialistes du sujet Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz aux côtés de celui de « cartographie expérimentale » pour caractériser l’ensemble des tentatives de « faire de la cartographie différemment ou encore de la ‘contre-cartographie’ » [2]. En effet, dans leurs méthodes ou leurs résultats, dans leurs visées écologiques ou politiques, ou encore de par l’alternative à la cartographie institutionnelle ou scientifique qu’elles tentent d’instaurer, bon nombre de ces expérimentations radicales font pleinement écho à ce qui est décrit par d’autres comme de la « cartographie biorégionale ».

On pourrait par exemple s’interroger sur la « biorégionalité » du Projeto Nova Cartografia Social da Amazonia, projet de défense des territoires traditionnels amazoniens par la cartographie autochtone [3]. Si ce projet de cartographie pourrait être dit « biorégionaliste », ce n’est pas uniquement au sens où la question « écologique » y est prise en compte (ce qui reste finalement assez rare dans l’ensemble des expérimentations présentées par Ceci n’est pas un Atlas, l’immense majorité d’entre elles se concentrant plutôt sur des données et problématiques uniquement sociales ou politiques). Comme l’indique bien son titre, il s’agit d’une proposition de mise en valeur de la société amazonienne, d’une tentative de faire apparaître les relations natureculturelles en jeu dans ces territoires. C’est une tentative de contrecarrer « les tentatives d’usurpation de la représentation politique des peuples et communautés traditionnelles », qui « renforce l’émergence d’identités collectives et rétablit en même temps l’équilibre à propos de la biodiversité », à rebours des « discours environnementalistes concernant la région amazonienne [qui] mettent généralement l’accent sur les seuls éléments naturels. » Envisagée en ce sens, « la cartographie sociale crée des liens avec la diversité́ culturelle et la mobilisation des peuples et des communautés traditionnelles en matière de droits territoriaux et culturels. » [4] Or, quoi de plus « biorégionaliste » que cela ? Pour l’entendre, le présent article propose un petit retour en arrière sur la présence cartographique au sein des mouvements biorégionalistes. Une petite histoire tout juste esquissée, pour la première fois à ma connaissance, et qu’il conviendrait de poursuivre plus longuement, plus collectivement, en suivant.

1970-1990 : les précurseurs nord-américains

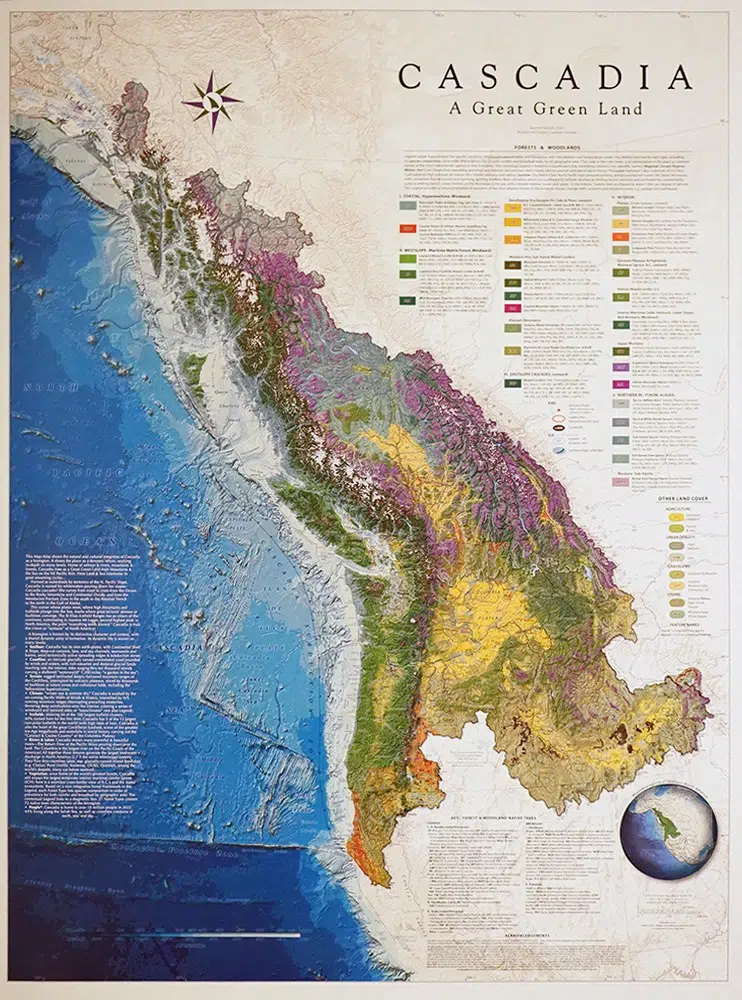

David McCloskey et la carte de la Cascadia

Impossible de ne pas considérer, tout d’abord, l’importance de la figure de David McCloskey, auteur dans les années 1970 [5] du dessin de la célèbre biorégion Cascadia [6] à cheval entre les côtes pacifiques des Etats-Unis et du Canada. Ses propos inspirés donnent le ton :

« Imaginez un monde qui fasse sens. Effacez mentalement toutes les barrières de l’ancien monde, les cartes de l’âge industriel – villes, pays, états et limites régionales, autoroutes et chemins de fer, frontières internationales. Laissez le visage originel des lieux s’épanouir : les rivières, les montagnes et les vallées, les côtes et les plateaux, la mer et le ciel. Écoutez à nouveau l’esprit de ces lieux, et soyez attentifs à ce qui leur donne ce caractère si particulier. Apprenez à raconter l’histoire de ce lieu, et demandez : comment les cartes et les modèles que nous avons dans notre tête doivent-ils être redessinés de façon à pouvoir aider la terre à être plus présente ? » [7]

Ceci étant dit, remarquons qu’il serait dommageable de s’arrêter à cet exemple, et de considérer la Cascadia et sa carte comme des exemples définitifs de biorégion et de carte biorégionale.

Cela, premièrement en ce qu’on est en droit de considérer qu’une biorégion n’a pas une échelle unique, loin de là. En témoigne bien le diagramme proposé par David J. Brunckhorst, Professeur en gestion des écosytèmes et directeur de l’Unesco Institute for Bioregional Resource Management à l’Université de New England (Australie), dans son ouvrage Bioregional Planning [8]. Ce diagramme nous le rappelle à juste titre, non seulement la biorégion est un « paysage bioculturel » allant du social à l’économique, du biologique au physique, mais surtout ses échelles sont multiples, de la grand ville (qu’on mesurerait en kilomètre) au grand biome (qui se mesurerait en milliers de kilomètres). Ce qui n’est pas tant signifier qu’il y a des « petites » et des « grandes » biorégions, mais plutôt qu’un entrelacement des échelles est nécessairement à l’œuvre dans les réalités biorégionales des systèmes natureculturels. Autrement dit, c’est rappeler que, de la même façon que « dans chaque écosystème se trouvent de multiples autres écosystèmes » et que « dans chaque bassin-versant se tiennent de multiples sous-bassins-versants » (tout dépendant de l’embouchure considérée), « dans chaque biorégion se tiennent donc de multiples autres biorégions. » [9]

Puis, deuxièmement, on ne peut que constater que cette carte de la Cascadia reproduit finalement bon nombre des codes, systèmes et outils du monde dont elle prétent s’éloigner. En d’autres termes, elle n’est que très peu éloignée d’une carte IGN courante. Les exemples qui suivront montreront bien en quoi d’autres théories et d’autres pratiques de cartographies biorégionales donnent des résultats bien différent de celui-ci.

Peter Berg, la Planet Fondation et les workshops de cartographie participatives

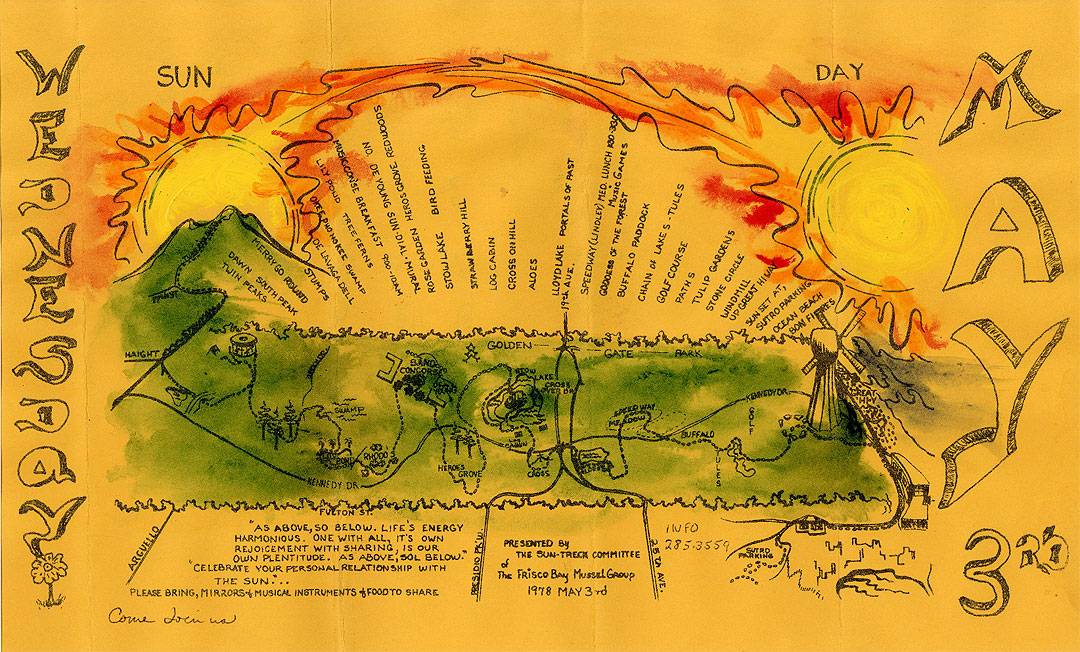

De la cartographie biorégionale, on en retrouve ensuite, évidemment, des éléments chez Peter Berg et Judy Goldhaft, fondateurices de la Planet Drum Foundation. Historiquement, on pourrait ainsi mentionner tout d’abord la magnifique carte réalisée par le Frisco Bay Mussel Group [10] en 1977, qui propose un angle d’attaque tout à fait différent de celui de la Cascadia Map de David Mc Closkey

Ce groupe biorégionaliste de la toute première heure a produit cette vue de la Baie de San Francisco dans un « guide de bassin-versant » publié en même temps que le livret Living Here [11]. Tout autour du dessin central et son entrelacs de vies plus qu’humaines et de géographies locales représentées depuis une vie d’oiseau (littéralement), un texte court sur tout le bord de la publication pour en préciser le sens écosystémique profond :

« …is connected to the ocean, is connected to the atmosphere, is connected to the clouds, are connected to the jetsteam, is connected to the continent, is connected to the rain, is connected to the snow, is connected to the mountain, is connected to the watershed, is connected to the Tuolumne River, is connected to O’Shaughnessy Dam, is connected to Hetch-Hetchy Aqueduct, is connected to the water temple, is connected to San Andreas Lake, is connected to the filter plant, is connected to Twin Peaks Reservoir, is the top of the water veins, are connected to your toilet, is connected to the sewer, is connected to the treatment plant, is connected to San Francisco Bay, is connected to the ocean… »

Parmi les multiples contributions et positions qu’a pu prendre au fil des décennies la Planet Drum Foundation sur le sujet, il faut aussi souligner l’existence d’un livret-manuel de cartographie biorégionale intitulé Discovering Your Life-Place: A First Bioregional Workbook, petit carnet basé sur « un atelier de cartographie participative de deux heures que les membres de la Planet Drum Foundation ont proposé pendant plus de vingt ans » [12].

Ce carnet méthodologique est fondé sur une prémisse voulant que, pour repenser nos vies et nos villes de façon écologique, il convient de nous considérer nous-mêmes comme des animaux terrestres, intégrés aux tissus écosystémiques et géographiques, et non comme pas comme des êtres à part, surplombants ou déconnectés du monde. La cartographie biorégionale est proposée comme un outil œuvrant en ce sens : nous rapprochant du caractère terrestre de nos vies. La méthode est simple : avec une feuille et des stylos, commencer par tracer au centre d’une feuille un X représentant la situation du cartographe (d’échelle libre, « de la ville à l’appartement »). Puis, il s’agit de représenter le nord en haut à droite de la feuille – une condition qui ne fait pas l’unanimité dans les méthodes, d’autres laissant au contraire ce point au libre choix du cartographe-réhabitant [13]. De là, il s’agira de tracer dans cet ordre : les vents dominants, puis les cours d’eau, les reliefs, les sols, les vivants et enfin les activités humaines. Pour des illustrations concrètes de ce type d’atelier, voir sur Youtube l’extrait vidéo de Peter Berg proposant l’atelier en 2011 à San Francisco avec quelques participant·es.

Doug Aberley : la cartographie biorégionale comme encapacitation populaire

Cependant, la figure incontournable sur le sujet de la cartographie biorégionaliste reste surtout Doug Aberley. Auteur précurseur et de premier plan du biorégionalisme (il fait son mémoire de Master 2 sur le sujet en 1985) avant d’en devenir lui-même un acteur en tant qu’enseignant-chercheur et militant écologiste investi sur le terrain, Doug Aberley est l’auteur de l’excellent ouvrage Boundaries of Home. Mapping for Local Empowerment, premier manuel de cartographie biorégionaliste à part entière. Paru en 1993 chez les éditeurices biorégionalistes Judith Plant et Christopher Plant [14], l’ouvrage est à la fois précis et politisé, théorique et pratique, appliqué et révolutionnaire. Il s’ouvre sur des lignes particulièrement explicites :

« Dans notre société de consommation, la cartographie est devenue une activité réservée aux puissants, convoquée dans le but de délimiter les “propriétés” des États-Nations et des multinationales. La fabrication de carte a été récupérée par les spécialistes, leurs satellites et autres arsenaux techniques complexes. Le résultat est que, bien que nous ayons un accès facilité aux cartes produites, nous avons aussi perdu notre capacité à conceptualiser, produire et utiliser des images des lieux – compétences que nos ancêtres affinaient de siècle en siècle. […] Étant plus cynique encore, on pourrait dire que la cartographie a été volée au peuple pour être transformée en une nouvelle stratégie policière conçue pour aider au projet d’homogénéisation des 5 000 cultures humaines en un seul et unique marché malléable et docile. En tant qu’entité collective, nous avons perdu nos langues, oublié nos chansons et nos légendes, et maintenant nous ne pouvons même plus concevoir l’espace le plus fondamental de nos vies : notre chez-nous (home). » [15].

Le livre se compose de deux parties. Dans un premier volet, des contributions brèves d’auteurs biorégionalistes font apparaître la multitude d’expérimentations et de méthodes déjà à l’œuvre à l’époque en matière de cartographie. On y retrouve des noms bien connus du mouvement : David Mc Closkey, Freeman House, George Tukel, Kaï Snyder, Seth Zuckerman, ou encore Kirkpatrick Sale, qui n’a fait que quelques très brèves mais très remarquées incursions dans le mouvement biorégionaliste – notamment avec son ouvrage Dwellers in the land [16]. Si Kirkpatrick Sale s’essaie donc lui aussi à l’exercice de la cartographie biorégionale, c’est à l’occasion d’un workshop biorégional qu’il anime en 1992 au Schumacher College [17] de Dartington, au sud-ouest de l’Angleterre. De ce travail collectif nait la figure restée dans les mémoires et souvent republiée de « Dartia The Otter » [18].

On ne peut que remarquer qu’il s’agit d’un type encore différent de cartographie biorégionale. Ici, ni sol ni activité humaine, ni nord ni de vent dominant, pas de position située du cartographe et à peine une échelle. En revanche, la présence d’un animal totemisé pour l’occasion, qui donne forme et esprit au tout petit bassin-versant dans lequel se trouve Dartington, et rend hommage aux habitants non-humains du lieu. Pas moins biorégional !

Dans un second volet, intitulé How to Map Your Bioregion : A Primer for Community Activists, l’ouvrage majeur Doug Aberley propose un véritable petit manuel cartographique, pragmatique, au mode opératoire bien rodé, fondé sur la notion de limites (extérieures, intérieures…) et la structure économique de la biorégion concernée. Dans une dernière partie, enfin, une vaste bibliographie documentant les ressources alors disponibles en matière de cartographie autochtone (aboriginal mapping), de cartes mentales, de cartographie écologique, etc. Pour les adeptes de vidéo, nota bene l’existence d’un petit documentaire sur Doug Aberley disponible en libre accès sur Youtube, intitulé Mapping with teeth [19].

à partir des années 1990 : une diffusion internationale

Dans la lignée exacte du travail de Doug Aberley, on appréciera des ouvrages collectifs ultérieurs tels que Giving the Land a Voice. Mapping our Home Places [20]. L’illustration présente en exergue du livre donne le ton. Cette fois, on entre dans un type de cartographie qui, s’il représente toujours un enchâssement natureculturel à la fois réel et mythifié, a beaucoup plus à voir avec les pratiques de cartographies mentales qu’avec une carte IGN, métrique voire satellitaire. A tel point qu’en devient presque absurde, ou ironique, la présence amusante d’une boussole en bas à droite de l’image…

Dans la préface à la seconde édition en 1999, la coordinatrice du volume Sheila Harrington écrivait : « Depuis la première édition de ce livre en 1995, un engouement incroyable pour la fabrication de cartes a eu lieu à l’international. Toutes sorte de gens ont reconnu l’intérêt de cet outil puissant pour mettre en lumière nos relations à nos lieux de vie – graphiquement et géographiquement. […] Des livres sur la cartographie biorégionale sont apparus en Italie et ailleurs. […] Les cartes peuvent nous guider sur la voie d’un futur plus soutenable. » [21] Belle preuve que le mouvement biorégional était déjà implanté en Italie à l’époque et que ses protagonistes de part et d’autre de l’Atlantique étaient en contact nourris ! L’ouvrage italien mentionné par Harrington n’est autre que La Terra Raconta. Il Bioregionalismo e l’arte di disegnare le mappe locali [22], ouvrage collectif paru dès 1997 sous la direction de l’association Rete bioregionale italiana coordonné par le paysan, auteur et traducteur biorégionaliste Giuseppe Moretti depuis la Plaine du Po.

Petit ouvrage fourmillant, particulièrement efficace, La Terra Raconta propose en bataille une brève histoire du biorégionalisme, des traductions d’articles de Peter Berg et de son workbook plus haut évoqué, des essais italiens inédits, et encore des « exemples de biorégion » dessinées au travers de toute l’Italie. Une sorte de Qu’est-ce qu’une biorégion ?[23] avec vingt-cinq ans d’avance ! D’autres ouvrages sur le sujet ont suivi, dont notamment Manuale di una mappa bioregionale. Bioregione Romagna. Le Valli del Savio, del Rubicone e dell’Uso de Daniele Zavalloni, paru en 2009 [24], qui contenait une grande carte « biorégionale » du « territoire de Borghi » pliée en son sein sous les rabats de la couverture. Cette carte italienne pose, à son tour, un décor encore différent, et d’aucun pourraient aussi bien la trouver douteuse pour le mi-chemin qu’elle incarne entre présentation touristique des savoir-faire et patrimoines locaux, représentation idéalisée des qualités du lieu et présentation des fiertés historiques du coin. Si natureculture il y a bien ici, c’est tous les aspects contre-culturels, expérimentaux, anarchistes, artistiques ou critiques qui semblent avoir été évacués de ce qui se revendique de la « cartographie biorégionale » mais qu’on est bien en peine de caractériser comme tel. Principe sans doute des diffusions internationales, qui induisent en toute logique des déplacements, plus ou moins importants, de leurs objets…

En Italie, enfin, on pensera aussi, bien sûr, à la séduisante carte en couverture de l’ouvrage d’Alberto Magnaghi La Conscience du lieu [25] et aux méthodes de planification plus académiques et expertes, plus urbanistiques voire technocratiques, des groupes territorialistes de Florence et de Milan [26].

Parallèlement, à cette diffusion et diversification à l’international, l’histoire se poursuit aussi aux Etats-Unis, où une multitude d’autres exemples continuent de fleurir au fil des années. Parmi la multitude d’exemples qu’on pourrait donner, citons brièvement le travail de Briony Penn, qu’on aura pu apercevoir il y a quelques décennies dans le reportage Mapping with Teeth évoqué plus haut, et qui continue aujourd’hui encore son activité d’artiste cartographe écologiste, avec une production de cartes et d’illustrations tout à fait remarquables.

Ou, ailleurs, l’utilisation de cartes biorégionales à des fins de diffusion de la pensée biorégionale, de cristallisation des militances locales, de solidification des identités décentralisatrices ou écologistes ; à l’image notamment de la Salish Sea Bioregional Marine Sanctuary, une histoire qui ne renie probablement pas ses filiations avec la carte initiale de David Mc Closkey…

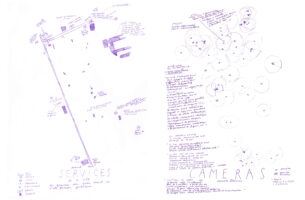

Aujourd’hui : ici et ailleurs

En France, force est de souligner la montée en puissance tardive, mais remarquablement bien articulée aux luttes politiques et sociales, des outils de la cartographie biorégionale. Frédéric Barbe, notamment, à Nantes, en incarne avec À la criée un très bel exemple, et on aurait tort de passer outre sa méthode de lutte locale par la cartographie ancrée, à la fois participative et « plus qu’humaine », en résistances aux projets inutiles (et autres). Ces cartes sont ancrées sur des fonds métriques, laissés à l’échelle et au nord. Ces fonds sont travaillés, secoués et amusés par de multiples séries d’apports allant du critique au farfelu, du clair à l’obscur, de la citation au logotype. Originales et puissantes, ces cartes fascinent par la synthèse du graphique, de l’écologique et du politique qu’elles réussissent à tenir ensemble, au sein de processus ancrés, dont la finalité est bien de transformer le réel. Autrement dit, jamais la carte n’est produite comme une fin en soi ; c’est un outil, un moyen, un prétexte pour tenir et mobiliser dans des luttes de terrain qui l’utilisent à bon escient.

Dans une veine cousine, le collectif de terrain Hydromondes s’engage lui aussi depuis plusieurs années dans des enquêtes de terrain via la méthode de la cartographie biorégionale : on en trouve notamment des traces ici pour l’Orne, là pour le pays d’Uzès, ailleurs encore pour le Grand Genève. Cependant, en tant que groupe « colporteur » [27], Hydromondes travaille dans une condition plus nomade, par le biais de résidences temporaires, portées par des membres à chaque fois différent du collectif, qui ne restent que quelques semaines sur les lieux de leurs enquêtes biorégionales. Une méthode, plus légère, qui ne permet certes pas de produire et de fédérer des luttes à la manière d’à la criée. Cela n’empêche pour autant le collectif de produire régulièrement, avec ses interlocuteurices et partenaires, en dialogue avec des habitant·es humaines et non-humaines des milieux, des cartes tout à fait biorégionales. Ainsi de « Nous sommes Orne ! », récemment produite avec Territoires Pionniers, qui représente autour du bassin-versant de ce petit fleuve normand (170 kilomètres) quelques activités humaines, habitants animaux, espèces végétales locales, géographies et toponymies participant de l’identité des lieux.

Dans Qu’est-ce qu’une biorégion ?, paru en 2021, nous nous étions aussi attelés à la question de la mise en carte du concept de biorégion. Pour présenter six biorégions trouvées, sélectionnées pour leurs différences, nous avions proposé un travail graphique sur « mesure », réalisé par l’artiste Emmanuel Constant. Nous proposions alors de résumer le dessin biorégional à une méthode simple, la plus reproductible possible :

« Ce travail de dessin fait apparaître, pour chaque cas, un binôme d’une carte et de vignettes-légendes illustrant la synthèse théorique suivante : une biorégion est l’assemblage symbolique de quatre strates – anthropique, géographique, hydrographique et biologique. Cette synthèse théorique n’est pas qu’une technique d’illustration, mais constitue bien une proposition méthodologique vers d’autres récits biorégionaux. Cartographiez vos (potentielles) biorégions respectives avec cette méthode ! Quelles sont les singularités géographiques du lieu ? Son système hydrologique ? Ses appropriations, histoires, habitudes et autres installations humaines particulières ? Et enfin, par quoi sa vie biologique – sous toutes ses formes – est-elle majoritairement constituée ? L’enjeu ici n’étant pas de se concentrer sur les limites de la biorégion, mais sur son contenu ; c’est-à-dire de commencer par essayer de percevoir ce qui la définit en interne, avant de voir, ensuite, si besoin, où elle pourrait bien commencer et où elle pourrait bien finir… » [28]

Ailleurs encore, on pourrait vouloir lire quelques lignes au sujet de l’ouvrage Terra Forma des architectes Alexandra Arènes et Axelle Grégoire [29]. Quoique beaucoup aient apprécié la parution de ce fascinant ouvrage (moi le premier), et quoique certes ses représentations soient concentrées sur les mondes plus qu’humains que nous partageons : peut-on dire qu’il s’agit là réellement de « cartographie biorégionale » ? On peut constater d’une part que les autrices de l’ouvrage ne revendiquent pas de lien avec cette mouvance qu’elles connaissent par ailleurs. Et on est en droit de douter, d’autre part, de la manière dont ces représentations nouvelles, complexes à lire et plus difficiles encore à produire, pourraient s’avérer incompatibles avec le principe participatif, populaire, fondamental aux processus de réhabitation visées. Les géochimistes ont beau apprécier l’outil pour le renouvellement de leurs débats scientifiques qu’il permet, et quelques élus ont beau ici et là se dire convaincu par la méthode, comment un principe cartographique si difficile à produire qu’il en devient virtuellement impossible à transmettre pourrait-il jamais s’avérer fédérer des communautés, faire imaginaire partagé et reproductible, ouvrir à des ateliers participatifs, donner lieu à des méthodes reproductibles par chacun·e ?

Concluons ce tour d’horizon des pratiques contemporaines en mentionnant enfin, à l’autre bout du monde, la pratique cartographique contemporaine du South Asia Bioregionalism Working Group, qui tout récemment encore présentait des essais graphiques d’Ashish Kothari, un des fondateurs du groupe, connu en France comme co-directeur de l’ouvrage Plurivers. Un dictionnaire du post-développement [30].

Preuve, cette fois, que le biorégionalisme continue son chemin, main dans la main avec l’outil cartographique, par-delà les continents, les cultures et les siècles ! Reste à espérer désormais qu’il sache faire alliance avec les autres modalités de contre-cartographies en développement – à l’image, par exemple, de celles féministes bien mises en lumière par le dernier ouvrage de Nepthys Zwer [31], ou du travail de cartographie décoloniale menée par la chercheuse Morgane Dujmovic. Il reste du chemin à faire pour diffuser, développer, adapter et populariser ces méthodes, pour en faire de véritables outils au service des mondes et des luttes : pour les mouvements queer, dans les quartiers populaires et dans les campagnes reculées, pour les associations antiracistes autant que pour les groupes zadistes, ou encore pour les luttes anticoloniales autochtones – à l’image des Cuencas Sagradas développant un explicite « Bioregional Plan » pour fédérer, par-delà les frontières nationales brésiliennes, colombiennes, péruviennes et équatoriennes, leurs propres communautés, luttes et intérêts autochtones. Réaffirmons une fois de plus qu’il serait bon que jamais la cartographie biorégionale ne devienne élitiste ou experte, au risque sans cela de perdre non seulement son public, mais surtout, ses raisons d’être.

Brève tentative de catégorisation

Nous n’avons passé en revue ici qu’un petit fragment de toutes les cartes qu’il aurait fallu présenter et commenter. De ce bref tour d’horizon, on peut toutefois déjà tirer quelques conclusions utiles sur le sujet.

En effet, on est en droit de constater en synthèse toute la variété qui se niche derrière l’expression « cartographie biorégionale ». Et de dire que si les choses sont si variées les unes des autres, c’est premièrement dans la forme des résultats, deuxièmement dans la méthode de production, et troisièmement dans la finalité éthique et le potentiel écologique ou politique de chaque carte.

Du côté des résultats, on trouve aussi bien des cartes rapidement produites, bricolées de façon conviviale en atelier participatif, que des œuvres d’art abouties, fruits d’un travail de longue haleine par des artistes. Et la cartographie regroupe finalement tant des « cartes » en un sens assez classique (métriques, avec leur échelle unique, leur nord positionné, etc.) que des choses se rapprochant plus de l’illustration (que ce soit des diagrammes, des représentations symboliques ou des formes de « cartes mentales »).

Du côté des méthodes de production, on trouvera des cartes qui sont le produit d’un atelier participatif (chacun pouvant œuvrer à sa propre carte ou contribuer à la production d’une unique carte collective), autant que des cartes qui sont l’œuvre, plus subjective ou plus spécialiste, d’une seule personne. Et on constatera qu’il y a à la fois des cartes réalisées à la main de façon frugale (aquarelle, papier, stylos…) et d’autres issues de médiums technologiques (numériques, satellites, etc.).

Et du côté des finalités éthiques et du potentiel écologique et politique, c’est encore tout un autre faisceau de possibilités qui s’ouvre. Car pour certain·es, la carte semble constituer un prétexte pour mobiliser autour de luttes locales et encapaciter les populations, alors que pour d’autres, c’est plus l’envie de mettre en valeur et préserver les caractéristiques d’un territoire qui paraît être à l’origine du processus cartographique. Enfin, on trouve tant des cartes difficiles d’accès, utiles en tant qu’outils de représentation par et pour des communautés très spécifiques (professionnelles, universitaires, etc.), qui revendiquent l’utilisation du concept de « biorégion » voire l’appartenance au « biorégionalisme », que des cartes lisibles et accessibles au plus grand nombre, utilisées comme engrais de cultures écologiques populaires partagées.

Suivant les choix faits, on obtiendra l’une ou l’autre des typologies de cartographie biorégionales possibles. De sorte que les différents positionnements sur chacune de ces possibilités donnent différentes combinaisons, qui expliquent et rendent lisibles la variété cartographique constatée – chaque combinatoire étant probablement complémentaire d’une autre, utile et fragile à sa manière, incomplète sans les autres, pour autant que la pluralité sauvage ne saurait se satisfaire que de la « multiplication du multiple »[32].

Texte

Notes

Ce texte se double d'un autre « Cartographie biorégionale : la méthode 10+1 » dans lequel Mathias Rollot propose un atelier collectif de cartographie.

[1] Peter Gould, Antoine Bailly (éds.), Le Pouvoir des cartes : Brian Harley et la cartographie, 1995, p.33

[2] Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, Cartographie radicale. Explorations, La Découverte / Dominique Carré, 2021, p.9, p.11.

[3] Un projet présenté avec bien d’autres au sein du très riche Ceci n’est pas un atlas (disponible en ligne en intégralité sur le site des éditions du commun), coordonné et traduit par Nephtys Zwer, 2023.

[4] Alfredo Wagner Berno de Almeida, Sheilla Borges Dourado et Carolina Bertolini, « Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia », dans Ceci n’est pas un atlas. La cartographie comme outil de luttes, 21 exemples à travers le monde, éditions du commun, 2023, p.69. https://t.editionsducommun.org/ceci-nest-pas-un-atlas/04-Ceci-nest-pas-un-atlas_-_Une-nouvelle-cartographie-sociale.pdf

[5] Julie Celnik, « La Cascadia, laboratoire du modèle biorégionaliste étatsunien », Revue française d’études américaines, (N° spécial 145), 4, 2015, pp.117-129. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2015-4-page-117?lang=fr

[6] https://cascadiabioregion.org/

[7] David McCLoskey, « On Ecoregional Boundaries », dans Doug Aberley, Boundaries of Home, 1993, pp.60-63.

[8] David J. Brunckhorst, Bioregional Planning. Resource Management Beyond the New Millennium, 2000, p.39.

[9] Mathias Rollot, “En guise de postface”, dans Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Wildproject, 2024, p.198.

[10] Une brève histoire et présentation du groupe est accessible sur le site de la Planet Drum Foundation : https://planetdrum.org/frisco-bay-mussel-group/

[11] intégralement disponible ici : https://www.foundsf.org/index.php?title=Frisco_Bay_Mussel_Group:_Living_Here

[12] Peter Berg, Discovering Your Life-Place: A First Bioregional Workbook, Planet Drum Foundation, p.25.

Quoique très daté visuellement, le livret est toujours disponible sur le site de la PDF: https://planetdrum.org/publications/discovering-your-life-place-a-first-bioregional-workbook/

[13] Mathias Rollot, « Cartographie biorégionale : la méthode 10+1 », in Topophile, le 8 février 2025 : https://topophile.net/savoir/cartographie-bioregionale-la-methode-101/

Plus centrée sur des aspects culturels que géographiques, la méthode « 10+1 » laisse par exemple libre sur la question de placer le nord en haut du dessin ou non, voire même de penser ou non à situer les points cardinaux.

[14] Judith Plant, « Revaloriser le chez-soi. Féminisme et biorégionalisme », traduction et note de lecture par Marine Beuerle, Maële Giard et Mathias Rollot, Ecorev n°56, 2024. Republiée dans Topophile, le 14 décembre 2024: https://topophile.net/savoir/revaloriser-le-chez-soi-feminisme-bioregionalisme/

[15] Doug Aberley, Boundaries of Home. Mapping for local empowerment, The New Catalyst, Bioregional Series,1993, p.1-2.

[16] Kirkpatrick Sale, L’Art d’habiter la Terre. La vision biorégionale, traduit par Mathias Rollot et Alice Weil, Wildproject, 2020.

[17] Pavel Cenkl, « Schumacher College ou l’expérience holistique »,, in Topophile, le 14 mai 2020 : https://topophile.net/savoir/schumacher-college-ou-lexperience-holistique-questions-a-pavel-cenkl/

[18] Kirkpatrick Sale, « Putting Dartia on the Map », dans Doug Aberley, Boundaries of Home, 1993, pp.27-30.

[19] Documentaire Mapping with Teeth : https://www.youtube.com/watch?v=Qy5w6BWEHzE

[20] Sheila Harrington (dir), Giving the Land a Voice. Mapping ou Home Places, Land Trust Alliance of British Columbia, édition révisée 1999.

[21] Sheila Harrington, Giving the Land a Voice. Mapping our Home Places, 1999, pp.1-2.

[22] Guiseppe Moretti (dir.), La Terra Raconta. Il Bioregionalismo e l’arte di disegnare le mappe locali , edizioni AAM Terra Nuova, 1997

[23] Mathias Rollot, Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Wildproject, 2e édition, 2024.

[24] Daniele Zavalloni, Manuale di una mappa bioregionale. Bioregione Romagna. Le Valli del Savio, del Rubicone e dell’Uso Ecoistituto di Cesena, 2009

[25] Alberto Magnghi, La conscience du lieu, Eterotopia, 2017.

[26] Giorgio Ferraresi, Il Progetto di Territorio, Oltre la città diffusa, verso la bioregione, Maggioli Editore, 2014.

[27] Je fais référence par ce terme à la catégorisation proposée dans la seconde édition de l’ouvrage Qu’est-ce qu’une biorégion ?, qui propose de considérer les groupes biorégionalistes selon trois catégories : les « repaires » (situés, ancrés quelque part), les « colporteur·ses » (qui font voyager l’idée biorégionaliste et déambulent avec elle), et les groupes biorégionalistes « de fait » (qui en font sans le dire ou sans le savoir). Cf. Qu’est-ce qu’une biorégion ?, 2e édition, 2024, pp. 145-152.

[28] Qu’est-ce qu’une biorégion ?, 2e édition, 2024, p.77

[29] Frédérique Aït Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles, B42, 2019.

[30] Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta (coord.), Plurivers. Un dictionnaire du post-développement, Wildproject, 2022

[31] Nepthys Zwer, Pour un spatio-féminisme. De l’espace à la carte, Dominique Carré / La Découverte, 2024.

[32] Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, Dehors, 2019.