Introduction

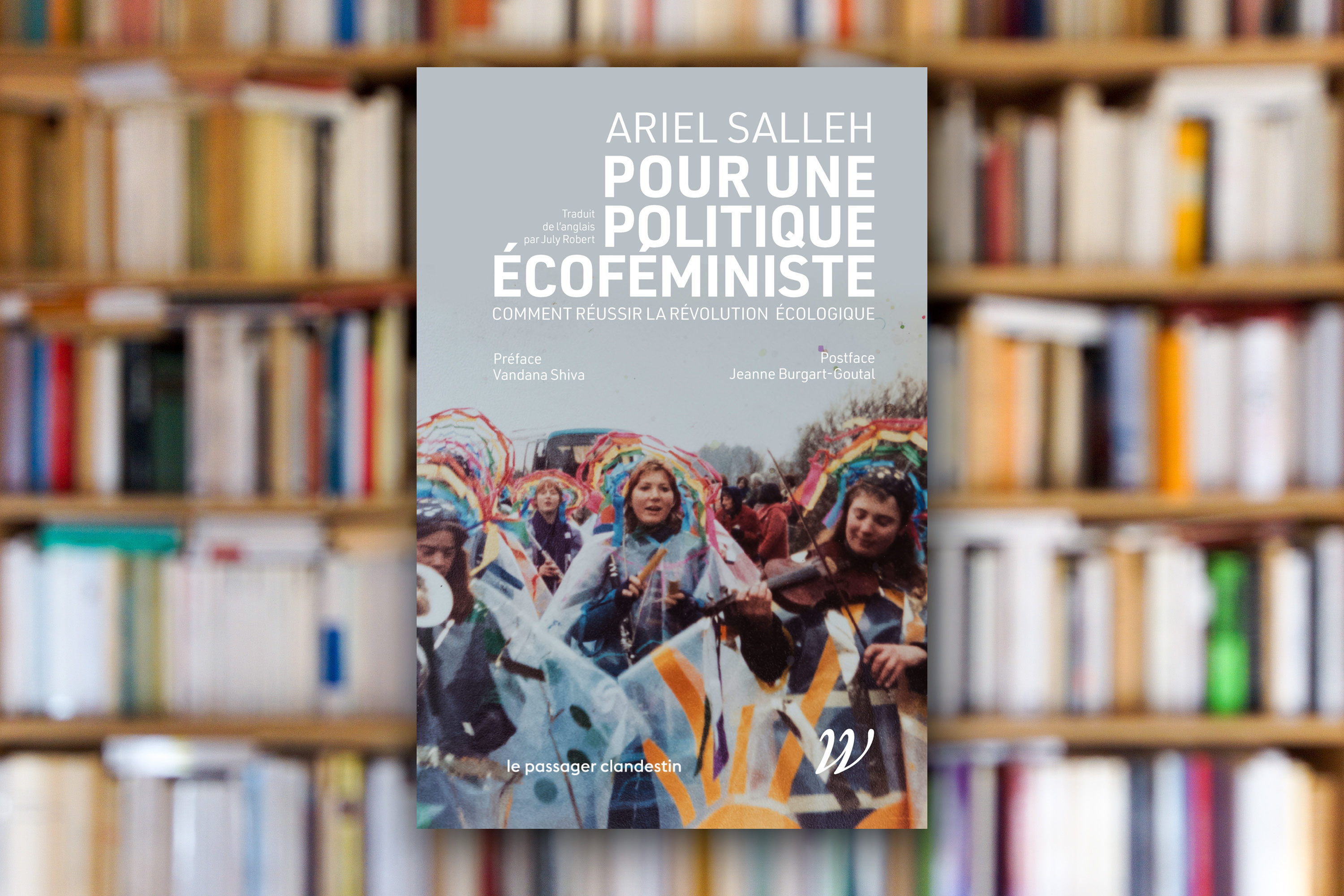

Ariel Salleh (née en 1944) est une écoféministe australienne, professeure de sociologie et d’éthique environnementale dans de nombreuses universités (Afrique du Sud, New York, Toronto, Manille, Lund...), activiste anti-nucléaire, qui milite pour la défense des bassins-versants et est l’auteure de nombreux articles et ouvrages, dont Pour une politique écoféministe publié en 1997. « L’écoféminisme est plus qu’une politique identitaire, écrit-elle dans l’introduction, il vise une démocratie terrestre par-delà les cultures et les espèces. Il offre un nouveau cadre pour penser les enjeux liés à l’environnement et à la paix, pour réfléchir aux questions de genre, mais aussi pour les préoccupations socialistes et postcoloniales, allant bien au-delà de l’approche unidimensionnelle encouragée par la droite bourgeoise et ses institutions. » La couleur est annoncée : l’écoféminisme (elle rend hommage à Françoise d’Eaubonne qui invente le terme en 1974 et à Anne-Marie de Vilaine qui publie en 1977 un article intitulé « la femme et/est l’écologie ») est anti-capitaliste et anti-patriarcal, il se veut un dépassement du socialisme hérité des luttes ouvrières des XIXe et XXe siècles, il est opposé au féminisme libéral dont le but est l’égalité économique Hommes/Femmes.

« L’écoféminisme est plus qu’une politique identitaire, il vise une démocratie terrestre par-delà les cultures et les espèces. Il offre un nouveau cadre pour penser les enjeux liés à l’environnement et à la paix, pour réfléchir aux questions de genre, mais aussi pour les préoccupations socialistes et postcoloniales, allant bien au-delà de l’approche unidimensionnelle encouragée par la droite bourgeoise et ses institutions. »

Ariel Salleh

La première partie raconte au pas de course l’histoire des écoféminismes sur une trentaine d’années, on y croise Susan Griffin, Joyce Chesney, Carolyn Merchant, Judith Plant, Val Plumwood, Vandana Shiva, Maria Mies... Sans oublier les combats qui naissent dans le tiers-monde et positionnent l’écoféminisme contre la discrimination raciale et coloniale. La deuxième partie analyse ce que serait un « matérialisme incarné ». Une lecture critique des écrits de Marx et d’Engels permet d’« engenrer » (jeu de mots avec gender, « genre »et to engender, « engendrer, susciter ») une pensée écosocialiste, qui est, à ses yeux, indispensable pour s’opposer au capitalisme prédateur. Ses réflexions sur la subsistance et le travail domestique des femmes non comptabilisés et non rémunérés appellent à penser différemment la production où se prépare une future « classe méta-industrielle » représentée par « les femmes, les paysan.nes de l’agriculture vivrière et les populations vivrières ». La troisième partie élabore un écoféminisme postcolonial dont le womanist est une composante. Alice Walker, qui propose ce néologisme, précise que « la femme qui parle depuis sa position de femme est à la féministe ce que le violet est à la lavande. » Ariel Salleh considère que trop de féministes occidentales, blanches et citadines aisées, ne s’interrogent pas assez sur le lien entre leur situation relativement confortable, malgré tout, et « l’appropriation inéquitable des ressources mondiales ». D’autres (les « fémocrates ») enseignent les women’s studies et bénéficient de financements pour un féminisme intégré aux institutions patriarcales. D’autres encore « n’ont aucune expérience du soin maternel » regrette l’auteure...

Ce que Jeanne Burgart Goutal épingle dans sa postface : « Son discours sur la ‘logique corporelle 1/0’ qui structurerait nos rapports genrés au monde, son exaltation de la maternité comme étant le cœur vibrant de la condition féminine, du travail domestique comme le modèle par excellence du ‘travail qui tient’ le monde debout, ses propos méfiants sur les biotechnologies reproductives, et même sur la contraception et l’avortement, posent réellement problèmes. Il est difficile de ne pas y apercevoir un relent moralisateur et réactionnaires. » Elle reconnait que le livre va au-delà de ces quelques désaccords et « bâtit un différentialisme non essentialiste, mais au contraire constructiviste et matérialiste [...] ». Elle considère que cet ouvrage vieux de trente ans nous « parle » encore – ce qui montre que le féminisme n’a pas vraiment pris sur la société –, et que sa publication donnera du courage et de l’audace aux collectifs, qui ici ou là, principalement hors des zones urbaines, expérimentent d’autres manières de vivre et de penser.

Vandana Shiva, dans sa préface à la réédition du livre en 2017, souscrit aux thèses d’Ariel Salleh, en particulier concernant les « matérialisme incarné » qui valorise « les savoirs assujettis et l’invisible coproduction non violente avec la nature » qui sont le propre des femmes dominées. Un long entretien avec Ariel Salleh, réalisé en 2009, complète cette traduction, elle y affirme que « les êtres humains sont la nature sous une forme incarnée », que le féminisme radical a été « édulcoré par une nouvelle discipline appelé les études de genre », que « le changement climatique est sexué et genré », que « notre analyse a toujours consisté en une déconstruction des concepts et des pratiques essentialisantes. »

Remise en cause de nombreuses théories économiques et féministes entremêlée de nombreux exemples d’actions écoféministes, principalement situées dans le tiers-monde, cet ouvrage dense et exigeant appartient à la bibliothèque de tous les écoféministes quelque soit leur genre...

Ariel Salleh (1997), Pour une politique écoféministe. Comment réussir la révolution écologique, traduit de l’anglais (Australie) par July Robert, Avant-Propos de John Clark, Préface de Vandana Shiva, Postface de Jeanne Burgart Goutal, Le Passager clandestin & Wildproject, 2024, 370 pages, 25 euros.