Introduction

Depuis vingt ans, les écrits de l’urbaniste italien Alberto Magnaghi (1941-2023) sont régulièrement traduits en français : le projet local (2003), la biorégion urbaine (2014), la conscience du lieu (2017). Une nouvelle anthologie intitulée Le projet territorialiste a été récemment traduite par Emmanuelle Bonneau (Museo, 2025). « La réappropriation d’une qualité du cadre de vie, écrit Magnaghi, requiert ainsi de la connaissance, du savoir et des savoir-faire : la réappropriation de la conscience de lieu est la condition pour la production sociale du territoire de la biorégion urbaine. » Alberto Magnaghi nous invite à nous armer d’un crayon afin de représenter nos territoires et par là d’en prendre connaissance. Etape préalable fondamentale à l’autogouvernance locale qu’il appelle de ses vœux.

Les cartes de communauté visent à la construction participative d’autoreprésentations du patrimoine identitaire d’un territoire. Elles mobilisent des connaissances artistiques, historiques et productives locales, et participent à la croissance de la conscience de lieu et des savoirs contextuels. Les expériences de cartes de communauté proposées dans cet article soutiennent la mise en valeur du paysage, la définition de statuts et l’élaboration de projets de territoire. Elles témoignent de la capacité des sociétés locales à se projeter de l’échelle de représentation du quartier à celle du fleuve et de la colline, de la ville à la campagne. Cette extension territoriale de l’autoreprésentation mobilise une large composition sociale et des savoirs locaux différenciés (agricoles, culturels, de communication, artistiques, artisanaux) permettant d’envisager des formes d’autogouvernement de son propre cadre de vie par la société locale.

Participation du public et milieu de vie : un savoir spolié

Participer à quoi ?

Participer à la construction du bien-être de l’habiter. Mais où habitons-nous ? Dans un quartier, dans un bourg, dans une ferme, mais encore ? L’autoreprésentation concerne désormais de nombreux lieux de vie, de production et de consommation liés aux réseaux mobiles de transit, matériels et immatériels. Le premier problème est donc que la perception de l’habiter ne se réfère plus à un quartier ni à un village ou à une petite ville mais a minima à une région urbaine, à une vallée, à un ensemble de pays ou à la rive d’un fleuve.

De plus, la faible qualité des urbanisations contemporaines et les problèmes qu’elle engendre sont insolubles par la construction de bâtiments, mais nécessitent un nouveau « pacte », une relation de synergie entre ville et campagne. Néo-urbanité et néoruralité impliquent pour exister de construire entre deux un pacte ville-campagne.

L’autoreprésentation des lieux d’affect ou conçus comme problématiques par les habitants dans le cadre des processus de participation implique alors un regard élargi sur ces différents niveaux d’application. En effet, dans les transformations d’établissement humain contemporain, les thèmes, les méthodes, les techniques de la participation vont être proportionnés au regard de ce changement d’échelle et des problèmes de conception qui sont à la base de la requalification urbaine. Dans le cadre spécifique de notre recherche sur la ville polycentrique, ces problèmes revêtent des connotations précises que je rappelle en synthèse (Magnaghi, Fanfani 2009) :

- la fin du concept de territoire extra-urbain et la renaissance du territoire agro-sylvo-pastoral ;

- la proposition de nouvelles limites urbaines définies par l’agriculture périurbaine, la réduction de la consommation du sol, le bouclage local des cycles de l’alimentation, des déchets, de l’énergie et des connexions écologiques ;

- les « mains vertes » sur la ville avec le passage du concept de parc naturel à celui de parc agricole multifonctionnel dans une perspective de qualité alimentaire, de circuits courts entre production et consommation, de marchés locaux, de jardins périurbains, de qualité écologique, de qualité du paysage et de mobilité douce à travers le territoire rural ;

- la restitution du territoire à la ville : le territoire ouvert (agroforestier et naturel) régénère la qualité d’habiter de la région urbaine ;

- l’habitabilité de la région urbaine et la construction des conditions d’existence de la région en tant que biorégion urbaine [1] : les systèmes d’établissement qui la composent sont chacun dotés de relations d’équilibre écologique entre les espaces urbains et les espaces ouverts selon une acception polycentrique et non hiérarchique de la région.

Dans ce contexte de projet de néo-urbanité et de néoruralité, je situe les problèmes relatifs au renouvellement des défis de la participation comme un thème complexe et multiscalaire dès lors qu’au sein de la biorégion urbaine comme à l’intérieur d’un système de vallée, l’habitant développe une mobilité importante entre plusieurs lieux de vie.

Expropriation des savoirs : quelle participation ?

Le second aspect du renouvellement de la participation concerne le type de problématiques auxquelles elle s’applique. Il y a une manière d’entendre la participation comme une consultation de citoyens sur des problèmes spécifiques à qui l’on oppose d’autres compétences expertes et des structures techniques et institutionnelles qui mobilisent différentes méthodes allant du tirage au sort pour des arènes délibératives, au town meeting électronique, au débat public, etc. La participation peut autrement être entendue comme la capacité des habitants à se réapproprier de la compétence pour participer à la conception et à la gestion de leurs propres milieux de vie donc à exprimer non seulement des avis sur ce que d’autres doivent faire, mais aussi des savoirs et des cultures pour la reproduction, pour le soin et pour l’entretien de leur propre milieu de vie. Cela intervient soit à travers des processus d’auto-organisation, soit là où les conditions sont créées dans une relation avec les institutions locales vertueuses. C’est dans cette action quotidienne de soin que croît la citoyenneté active et que la communauté se reconstruit sur des biens communs auto-représentés. Cette croissance est essentielle pour engendrer les énergies sociales susceptibles de produire dans le temps l’évolution du territoire métropolitain en passant de la conurbation à la biorégion urbaine et des territoires de l’étalement urbain aux réseaux de villes, pour élever la qualité de l’habiter.

Dans cette perspective, la démocratie participative n’est pas seulement interprétée comme un instrument de revitalisation de la vie démocratique face à la crise de la démocratie représentative. Au-delà, elle est surtout interprétée comme un instrument de « libération » de la vie quotidienne individuelle et collective de la surdétermination et de la coercition du marché pour s’engager vers l’autodétermination des « styles » de production, d’échange et de consommation. L’écart désormais grandissant et reconnu entre croissance économique et bien-être [2] est tel que la démocratie participative se manifeste au quotidien comme une coagulation d’intérêts sociaux locaux relatifs à la qualité de la vie contre des choix économiques, territoriaux, environnementaux et d’infrastructures qui ne sont plus reconnus comme porteurs de bien-être [3].

De la spoliation des savoirs…

Le premier article de la Convention européenne du paysage signifiant que le « « paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations » me vient en aide pour soutenir cette hypothèse d’une participation visant à la reconnaissance, à l’autoreprésentation, à la production et au soin de son propre milieu de vie. Il en est de même pour le cinquième article qui engage à « reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ».

Nous devons cependant nous interroger sur l’état de la « perception du paysage » dans les urbanisations contemporaines aujourd’hui. Dès lors, quel est l’état de son autoreprésentation par les populations comme « composante essentielle du cadre de vie » ?

Un piteux état, dirais-je.

Au-delà de l’issue dramatique de la qualité esthétique et de celle de l’habitat dans le contexte post-urbain, nous héritons d’un long processus de spoliation des savoirs qui concerne la production et la reproduction des mondes de vie : une trajectoire continue de contraction de l’espace public et des relations aspirée dans l’espace télématique, de transformation des usagers des services en clients et des habitants en consommateurs. Le transfert de toutes les fonctions reproductives à des appareils technico-productifs toujours plus grands, éloignés de la vie quotidienne et gouvernés par le capital financier, a encore assoupi les savoirs contextuels et par conséquent a augmenté la dépendance des individus et des collectivités locales à de méga-appareils externes.

La perte des savoirs environnementaux et des savoirs productifs connexes a progressé avec l’abandon du soin des lieux par les habitants qui se sont transformés en passant de communautés conscientes des règles de reproduction de leur milieu de vie à des individus massifiés soutenus par des prothèses technologiques. Le territoire local n’est plus connu, ni interprété, ni mis en actes par des habitants qui se positionneraient en tant que producteurs des éléments de reproduction de la vie biologique (eau, sources, berges, air, terre, nourriture, feu, énergie) comme de la vie sociale (relations de voisinage, conviviales, communautaires, symboliques). La dissolution des lieux produit en dernière analyse, une perte totale de souveraineté des individus et des communautés locales sur les formes matérielles, sociales, culturelles et symboliques de leurs existences. L’agora et la politique s’éloignent vertigineusement de la vie quotidienne en agissant dans un hyperespace globalisé toujours plus inaccessible, fortifié, un ailleurs dans lequel ne sont plus reconnaissables les décisions sur le travail, sur les consommations, sur les informations et sur les formes reproductives de la vie.

Alors dans quel état est « le cadre de vie » ?

Horrible.

Qui reconnaît le paysage ?

Juste une poignée de topophiles.

Nous sommes habitués à un paysage de transit, simplifié, autoroutier. Dans les conurbations périphériques, le paysage n’est pas une « composante essentielle du cadre de vie », mais une composante tierce qui n’est plus animée par des savoirs contextuels. C’est un paysage fuyant, pauvre en signes et en savoirs, dégradé. La place est devenue un parking ou un supermarché.

…à la conscience de lieu

Le cadre réconfortant posé par le premier article de la Convention européenne du paysage ne peut que faire apparaître le problème central : les processus participatifs s’adressent à un peuple rendu aveugle et sourd. S’ils ne sont pas précédés et accompagnés d’un long processus de réappropriation cognitive, d’autoreprésentation et d’auto-organisation des cadres de vie, ils sont factices.

La réappropriation d’une qualité du cadre de vie requiert ainsi de la connaissance, du savoir et des savoir-faire : la réappropriation de la conscience de lieu[4] est la condition pour la production sociale du territoire de la biorégion urbaine. C’est une démarche qui va de la participation à l’autogouvernement de sa propre vie (concernant l’alimentation, l’énergie, la reproduction des ressources environnementales, la gestion urbaine et rurale et ainsi de suite). Retourner aux lieux, au local comme réappropriation des valeurs patrimoniales est une démarche qui va dans le sens de la construction de citoyenneté active et de nouvelles communautés. C’est aujourd’hui un thème central dans la crise globale où de la source des rivières aux sollicitations concurrentielles du marché mondial, s’ouvrent deux voies : soit abolir les droits conquis du travail, soit produire des biens qui peuvent seulement être produits dans un lieu donné du monde en ce qu’ils résultent d’une rencontre savante de la société locale avec le patrimoine identitaire du lieu (environnemental, urbain, artistique, productif, culturel, etc.). Si telle est la voie que nous empruntons, alors les conditions de la production sociale du territoire sont :

- la reconstruction des savoirs contextuels : savoirs agricoles, savoirs environnementaux, savoirs artisanaux, savoirs relationnels, savoirs artistiques, cultures locales, identitaires, paysagères ;

- la construction de statuts des lieux1 fondés sur la reconnaissance partagée des biens patrimoniaux (intégration entre savoirs contextuels et savoirs experts) et sur les règles de leur reproduction sur laquelle se fonde la production durable de richesse et de bien-être ;

- la construction de réseaux et de relations multiscalaires pour relever la capacité d’autogouvernement et de souveraineté reproductive.

Dans cette direction, la production sociale du territoire et du paysage implique des processus complexes d’autogouvernement qui concernent :

- l’activation de processus de gouvernance élargie aux représentants des acteurs faibles et aux acteurs innovants en capacité de produire de la territorialité et de la valeur ajoutée territoriale ;

- le développement d’instruments de démocratie participative pour passer de la consultation occasionnelle à la participation comme forme ordinaire du gouvernement du territoire aux différents niveaux d’action ;

- le développement de savoirs contextuels et de savoirs experts pour la mise en valeur des biens patrimoniaux.

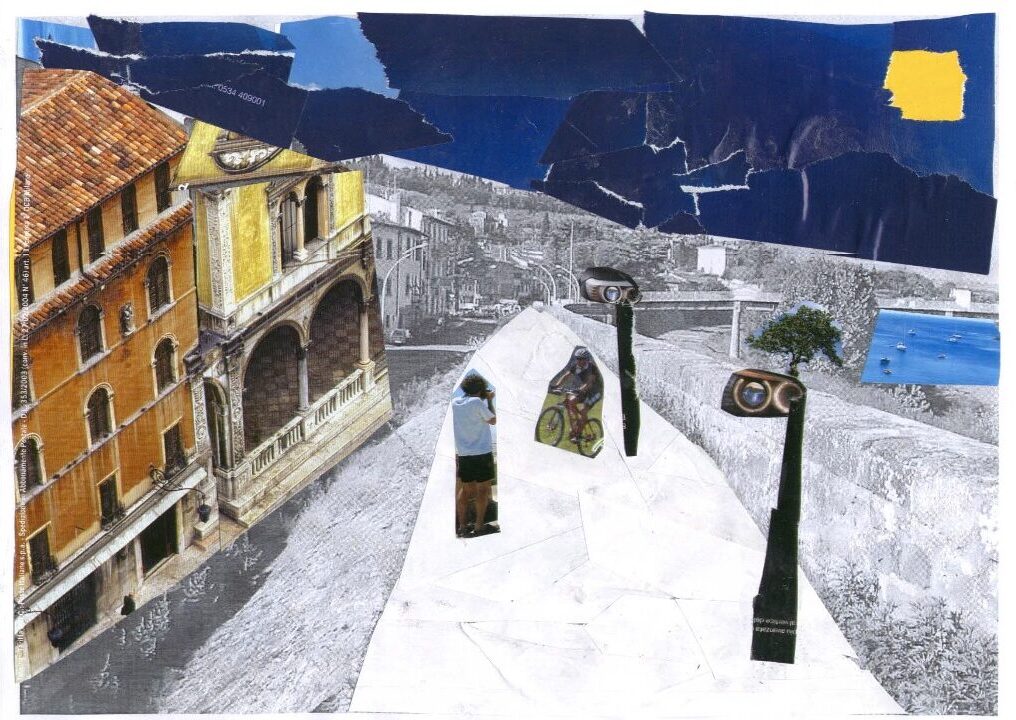

Les expériences récentes de cartes cognitives

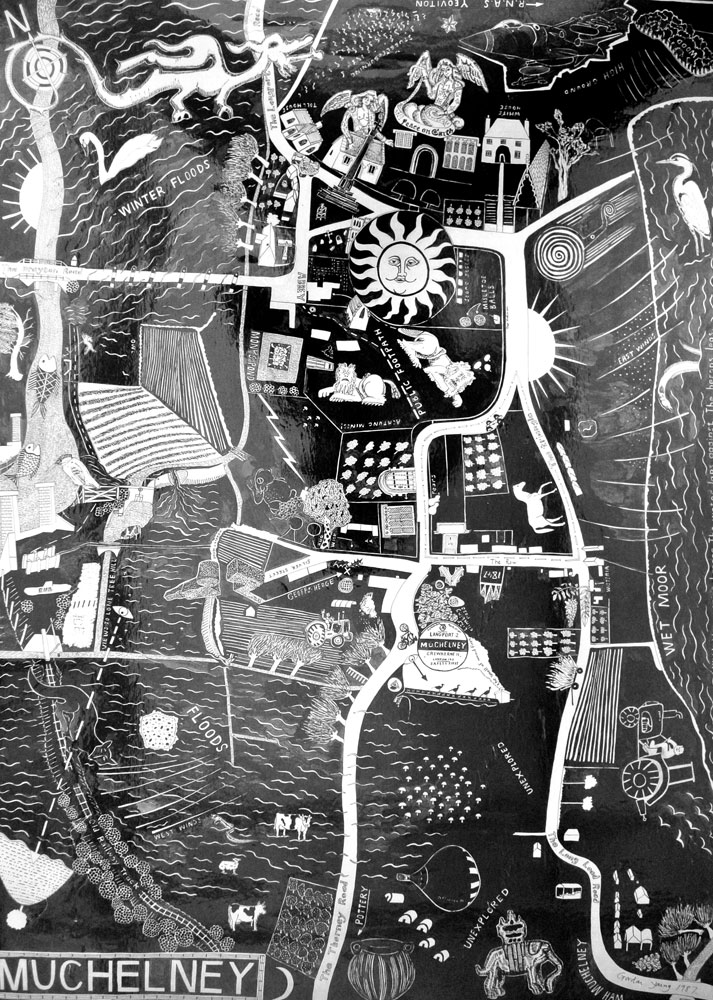

Dans ce parcours de réappropriation des savoirs contextuels, individuels et communautaires (qui concernent l’alimentation, l’énergie, la reproduction des ressources environnementales, l’entretien urbain et rural et ainsi de suite), le rôle des instruments participatifs visant à l’autoconnaissance et à l’autoreprésentation est fondamental. Depuis les premières « cartes de risque » dessinées dans les processus de participation des expériences de coopération latino-américaine, aux « cartes cognitives » dessinées par les habitants et proposées par Kevin Lynch dans les années soixante puis développées dans les études de psychologie et de sociologie environnementale et dans diverses approches de conception urbaine et participative de projets, les expériences les plus récentes concernent les « cartes de communautés ». Les expériences de Community mapping se rapportent à un ensemble d’actions destinées à promouvoir le rôle des habitants dans la construction de cartes susceptibles de représenter de manière communicable et significative, à travers des techniques généralement peu formalisées, l’espace vécu propre, en exprimant les valeurs patrimoniales environnementales, territoriales, paysagères, productives reconnues par la communauté locale. Parmi elles, les expériences les plus complexes sur le plan de la participation sont celles élaborées par l’association Common Ground avec les Parish Maps écossaises (Leslie 2001) : dans une centaine de villages, des groupes d’habitants avec des animateurs, des artistes locaux, des historiens, des étudiants se sont mobilisés pour construire des cartes de leur territoire qui représentent les valeurs identitaires durables du territoire de la communauté sous des formes artistiques et symboliques avec la collecte de matériaux textuels, graphiques et cartographiques.

Des cartes écossaises aux applications italiennes : écomusées et cartes de communauté

Ces cartes se sont développées en Italie au sein des expériences des écomusées (en particulier en Piémont, Toscane et Pouilles). L’écomusée intervient sur l’espace d’une communauté et son devenir historique en proposant comme « objets de musée » non seulement les objets de la vie quotidienne, mais aussi les savoirs artisanaux et artistiques, les cultures productives qui font partie du patrimoine identitaire, les paysages, l’architecture, le savoir-faire, les témoignages de la tradition, etc. (Maggi et Falleti 200, Maggi 2005). Cette « exposition vivante » a un souci non seulement didactique, mais aussi de ramener à la lumière une culture active du territoire dans la réorganisation des modèles de développement fondés sur la valorisation des biens patrimoniaux locaux. Dans ces contextes d’écomusées, les cartes de communauté sont des systèmes de narration et de visualisation des relations entre les personnes et les lieux (IRES 2006). Leur objectif est de mettre en évidence la richesse du patrimoine local en faisant émerger la manière dont les habitants d’un espace déterminé perçoivent leur territoire en offrant ainsi une réponse concrète aux prescriptions de la Convention européenne du paysage. Les cartes de communauté ont été déclinées en Italie dans le prolongement des expériences des écomusées, dans l’élaboration des cadres identitaires des plans paysagers, des statuts des lieux participatifs ou encore de projets de territoire. Nous en proposons ici quelques exemples.

Les cartes de communauté du plan paysager et de l’observatoire du paysage de la région des Pouilles

Dans le plan paysager territorial de la région (PPTR) des Pouilles, les cartes de communauté ont constitué une partie importante des « projets intégrés expérimentaux » engagés dans la phase d’élaboration du cadre de connaissances pour la « production sociale du plan ». Développées à partir des expériences déjà lancées par certains écomusées du Salento [5], elles ont été adoptées dans le PPTR comme un instrument pour la construction de l’atlas du patrimoine et finalisées pour la représentation identitaire des paysages du Val d’Itria [6] et de la Capitanata [7]. La construction de ces cartes qui fait intervenir la région, les universités, les communes, des associations locales, des groupes d’habitants organisés en ateliers de travail, des artistes et des artisans locaux a éclairé des points importants :

- la réinterprétation au niveau local du concept d’unité de paysage tel qu’envisagé par les analyses territoriales et paysagères issues des savoirs experts. Les références relevées dans l’autoreprésentation des habitants étaient beaucoup plus riches et structurées que celles des experts : les parcours urbains et ruraux, les lieux de rencontre, de petit commerce, les parcours des enfants, les modalités de relations saisonnières avec la campagne, la reconnaissance des lieux et de leurs signes particuliers fondés sur la mémoire, sur les déclinaisons linguistiques, toponymiques, religieuses, mythiques, sur les métiers, les fêtes. Les cartes issues de cette autoreprésentation représentent indubitablement un patrimoine interprétatif d’une multiplicité de paysages de la mémoire, du coeur et de la perception, des « unités » beaucoup plus riches et nombreuses que celles étudiées par nos experts ;

- étant donné la richesse de ces expériences, la région les a codifiées dans le système normatif du PPTR[8]. Au niveau local, les écomusées et les communes qui ont mis en place les cartes de communauté assumeront des fonctions de promotion de la culture du paysage et du développement des connaissances de l’Observatoire régional du paysage.

Les cartes de communauté pour le statut participatif des lieux : Montespertoli (Toscane)

À Montespertoli en Toscane (Magnaghi 2010), les cartes de communauté construites avec les habitants vont faire partie intégrante du cadre de connaissance du plan structural[9] et légitimer le statut du territoire à travers l’échange participatif.

Dans ce cas, cinq ateliers de travail ont été organisés au niveau des frazione [10]. Dans chacun, une analyse patrimoniale a été développée et une carte de communauté a été élaborée. À partir de ces valeurs partagées du territoire et du paysage, les règles statutaires pour la valorisation des biens patrimoniaux ont été écrites et des projets spécifiques ont été formulés pour la jouissance même des biens. Cette expérience organisée avec le concours de l’université s’inscrit dans le cadre du processus de participation publique porté par la commune dans le cadre de l’élaboration du plan structural basé sur la participation. Ces caractères saillants sont :

- - la construction d’un cadre de connaissance des valeurs autoreprésentées du territoire, de l’environnement et du paysage pour la construction d’un statut participatif. Elle a conduit à une élaboration originale des cartes, composée de cadres identitaires, mais aussi de « chartes » d’objectifs statutaires partagés, relatifs aux valeurs identifiées ;

- - le rapport entre autoreconnaissance des valeurs patrimoniales et statut du territoire. Il a conduit à mettre en débat les prévisions antérieures du et à formuler des propositions d’alternatives de projet sur les extensions et sur les typologies urbaines, sur les espaces publics, sur la mobilité douce, sur l’agriculture, etc. ;

- - la structuration par ateliers de a conduit à la revendication et à l’actualisation de « statuts de frazione » avec des éléments identitaires locaux, donc beaucoup plus riches et structurés qu’un statut communal ;

- les propositions du plan structural élaboré par l’administration seront évaluées au regard du statut des frazione et des projets développés par chaque atelier en rendant de cette manière le processus participatif permanent.

Dans ce cas extraordinaire, l’efficacité du bref processus de participation réalisé en quatre mois s’est révélée dans la transformation de la culture de l’administration, de notre propre culture de chercheurs militants et de celle des habitants. Tous sont sortis de cette expérience avec la conviction du caractère essentiel de la construction des savoirs sociaux dans la construction de la polis (« la petite ville de Ponte a Signa » aujourd’hui dispersée dans les périphéries contemporaines) et enrichis des méthodes et des techniques pour la produire et pour prendre soin de la qualité de vie.

La passion des jeunes de l’enseignement secondaire (savamment guidés par leurs enseignants) a été particulièrement déterminante. Elle s’est exprimée dans l’affection marquée pour leurs lieux de vie, par les récits et en projetant ensemble la renaissance. Nous les pensions plus négligents, plus immergés dans leurs espaces de communication informatiques et dans les sirènes aliénantes de la société de consommation. Eux qui en seront les protagonistes ont au contraire touché du doigt qu’il y a un futur pour la ville, pour les places de pierre, pour les rivières et les collines fleuries, pour les lieux de solidarité.

Comment est arrivé ce miracle ? Résumons les éléments innovants du parcours réalisé :

Un local fixe ouvert toute la journée, devenu en lui-même un espace public, un lieu de vie. Une grande flexibilité dans les horaires et dans les techniques de participation adaptés à une composition sociale complexe, d’adultes hommes et femmes, de jeunes, d’anciens, d’immigrés. Un temps dilaté pour réfléchir, discuter, mais aussi pour dessiner ensemble les valeurs, les critiques, la ville rêvée. Un temps d’atelier créatif.

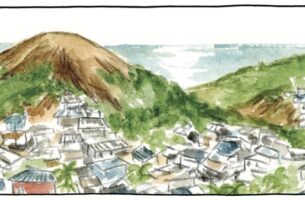

Se retrouver habitants d’un lieu déplorable mais aussi aimé, reconnu collectivement dans ses valeurs oubliées (le fleuve, les jardins, les places, les sentiers, la colline) auquel il vaut la peine de s’attacher à nouveau pour y vivre mieux.

Chacun a apporté son morceau de fantaisie et de savoirs pour dire stop à la périphérie et retourner à la ville. Une ville a des places, des lieux publics, des espaces piétons, une sociabilité, une campagne. Une belle ville a un fleuve-parc à vivre, à naviguer, des rives pour se promener près du centre. Elle a son cadre agricole verdoyant, des jardins, des marchés locaux, une colline à rejoindre à pied et de laquelle embrasser du regard la ville, son parc fluvial et la colline d’en face accessible de l’autre côté du fleuve. Cette vision est issue de la mise en scène d’un choeur à plusieurs voies qui a produit le scénario de la ville future et de son territoire.

- Le soin d’une petite ville sur l’Arno.

La plantation des berges, le soin des places, la création des jardins périurbains, des marchés locaux, l’investissement conjoint des artisans dans la décoration urbaine, dans le pavage artistique des parcours, les berges endiguées et les sentiers, les habitants adultes, anciens et jeunes ont dit aux administrations : « on s’en occupe ». Le soin, l’entretien, l’autoconception de la ville reconstruisent l’esprit public, l’appartenance au lieu.

La réalisation sociale du projet et le soin collectif du territoire impliquent que le chantier activé devienne une composante permanente de la vie quotidienne, un nouveau style de vie qui stimule de nouvelles créativités en construisant une nouvelle citoyenneté active. La petite ville de Ponte a Signa est en construction.

De l’autoreprésentation à l’autogouvernement

La conscience de lieu qui se déploie dans l’activation du soin, en libérant les énergies relationnelles dans la construction des savoirs, produit une connaissance dense et profonde des valeurs patrimoniales du point de vue environnemental, esthétique, culturel et économique. Elle aiguise les capacités à distinguer les transformations cohérentes avec la protection et la valorisation des ressources patrimoniales locales de celles qui les détruisent. Elle développe les connaissances et les techniques pour leur transformation à travers la réappropriation des savoirs environnementaux, territoriaux, productifs, artistiques, de communication et relationnels.

Une caractéristique positive des cas analysés à travers les différentes déclinaisons de cartes de communauté est qu’une vision de projets souvent inattendue se met en oeuvre dans le temps et se développe en élargissant l’imaginaire collectif des habitants et au-delà, vers des formes plus complexes et créatives : la requalification urbaine d’un quartier, la reconstruction des relations ville-campagne. Les cartes statutaires ont défini un ensemble d’actions tournées autant vers l’amélioration de la qualité, de la jouissance et de la sociabilité des lieux que vers la création de systèmes de relations entre eux. Autrement dit, nous sommes passés dans toutes les expériences d’une dimension urbaine à une dimension plus large qui rejoint l’échelle territoriale : du fleuve à la colline en passant par le centre urbain, de la ville à la campagne, du paysage urbain au paysage rural comme espaces publics et bien commun. C’est l’idée que dans cette intégration territoriale, un quartier, un bourg, une frazione possèdent toutes les potentialités innovantes de type écologique, patrimonial, culturel et social capables de redonner une centralité au lieu et d’annuler sa position de périphérie. À ces résultats positifs s’ajoute la richesse des idées et des projets qui sont apparus et qui répondent de manière directe et transversale aux diverses thématiques qui vont de la mobilité à la requalification des systèmes fluviaux, collinaires et des espaces ouverts, des biens culturels et archéologiques, des eaux, des rôles multifonctionnels de l’agriculture.

Cette complexification territoriale des thèmes de l’autoreprésentation et de l’autoconception mobilise une composition sociale très vaste et des savoirs locaux différenciés (agricoles, artisanaux, de communication, artistiques, productifs) en mesure d’envisager des formes d’autogouvernement et d’autogestion de leur propre cadre de vie par la production et l’entretien communautaires des biens communs en agissant pour le bouclage local des cycles de l’alimentation, de l’eau, des déchets et ainsi de suite. C’est dans la possibilité d’une approche de la valeur d’usage de ce qui est produit par tant de molécules productives s’associant dans un pacte local que se situe la clé de la recherche de nouvelles agrégations sociales sur le territoire. Ces nouvelles agrégations parviennent à produire localement de nouveaux modèles de vie, de consommation, de production et de richesses, de l’agriculture au tertiaire avancé.

Issues de ce parcours complexe, les cartes de communauté constituent le premier passage fondamental pour la croissance de la conscience de lieu.

Texte

Bonnes feuilles publiées avec l’autorisation d’Emmanuelle Bonneau et des éditions Museo.

« Autoreprésentation vers l’autogouvernement : les cartes de communautés », in Le projet territorialiste : une anthologie, Textes choisis, traduits, introduits et annotés par Emmanuelle Bonneau, Muséo éditions, 2025, pages 288-304.

« Auto-rappresentazione verso l’autogoverno : le mappa di communità » in Contesti, Rivista del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università di Firenze, 2010, p.70-81

Traduction

Emmanuelle Bonneau

Edition

Notes

[1] « “La biorégion urbaine“, constituée d’une multiplicité de systèmes territoriaux localisés et eux-mêmes organisés en grappes de petites villes et villes moyennes, en équilibre écologique, productif et social avec le territoire, peut s’affirmer aussi “grande et puissante“ qu’une métropole. Elle est même plus puissante que le système métropolitain centre-périphérie, parce qu’à plus de richesse durable. Elle évite les engorgements, les pollutions. Elle évite les dépenses externes en réduisant les coûts énergétiques et ceux liés aux urgences environnementales, en réduisant à la source les déplacements inutiles, en construisant des équilibres écologiques locaux. À leur tour ils réduisent l’empreinte écologique, et ainsi l’insoutenabilité d’un prélèvetravers la valorisation et la mise en réseau de chacun de ses noeuds périphériques, elle produit ment des ressources appauvrissant des régions lointaines » (Magnaghi 2010).

[2] Cela fait des années que les nombreux indicateurs de bien-être établissent, à partir de l’ISEW de Daly et Cobb pour les pays du Nord, l’écart entre le PIB et le bien-être ; signalons en Italie le Quars, indice pour la qualité régionale du développement, promu par la Campagna Sbilanciamoci (2008), Irpet 2003.

[3] Dans les entités locales de gouvernement du territoire ivres de croissance économique, de privatisations et de globalisations compétitives (que les majorités politiques soient de droite comme de gauche), cela justifie peut-être les multiples résistances à activer des processus structurés de démocratie participative aptes à traiter les modèles conflictuels de la participation : dans de nombreux cas, prévaut la sensation qu’ouvrir à la participation signifie mettre à nu les idéologies et les intérêts désormais étrangers au « sens commun » des populations locales.

[4] « La conscience de lieu peut en synthèse se définir comme la conscience acquise à travers un parcours de transformation culturelle des habitants, de la valeur patrimoniale des biens com-muns territoriaux (matériels et relationnels) en tant qu’éléments essentiels pour la reproduc-tion de la vie individuelle et collective, biologique et culturelle. Dans cette prise de conscience, le parcours de l’individuel au collectif caractérise la reconstruction des éléments de commu-nauté sous des formes ouvertes, relationnelles, solidaires » (Magnaghi 2000).

[5] Communes d’Acquarica di Lecce, Boltrugno, Neviano, Cursi, Mola di Bari, Minervino Murge

[6] Communes de Locorotondo, Cistermino, Fasano, Martina Franca, Monopoli

[7] Communes d’Ascoli Satriano, Carapelle, Ordona, Ortanova, Stornara et Stornella

[8] N.d.T. Les « Norme Techniche di Attuazione » (Région des Pouilles 2015) prévoient à leur second chapitre les conditions de la « production sociale du paysage » et introduisent les cartes de communautés comme un instrument de « réappropriation et de représentation du milieu de vie comprenant des valeurs matérielles et immatérielles en partant de la perception que les habitants eux-mêmes ont de leur propre territoire ». La réalisation des cartes de communauté est promue par la région dans le cadre d’accords avec les collectivités locales. Peu active depuis l’approbation du PPTR (2010) dans la mise en oeuvre de sa politique de « production sociale du paysage », la région des Pouilles annonçait en juin 2019 la constitution d’un réseau régional des écomusées (Rete degli ecomusei della Puglia).

[9] N.d.T. Documents d’urbanisme de niveau communal ou intercommunal, les « Piani struttu-rali » se sont substitués en 1995 en Toscane aux « Piani regolatori generali » pour intégrer les principes du développement durable (sviluppo sostenibile).

[10] Subdivisions historiques et administratives intracommunales.