Introduction

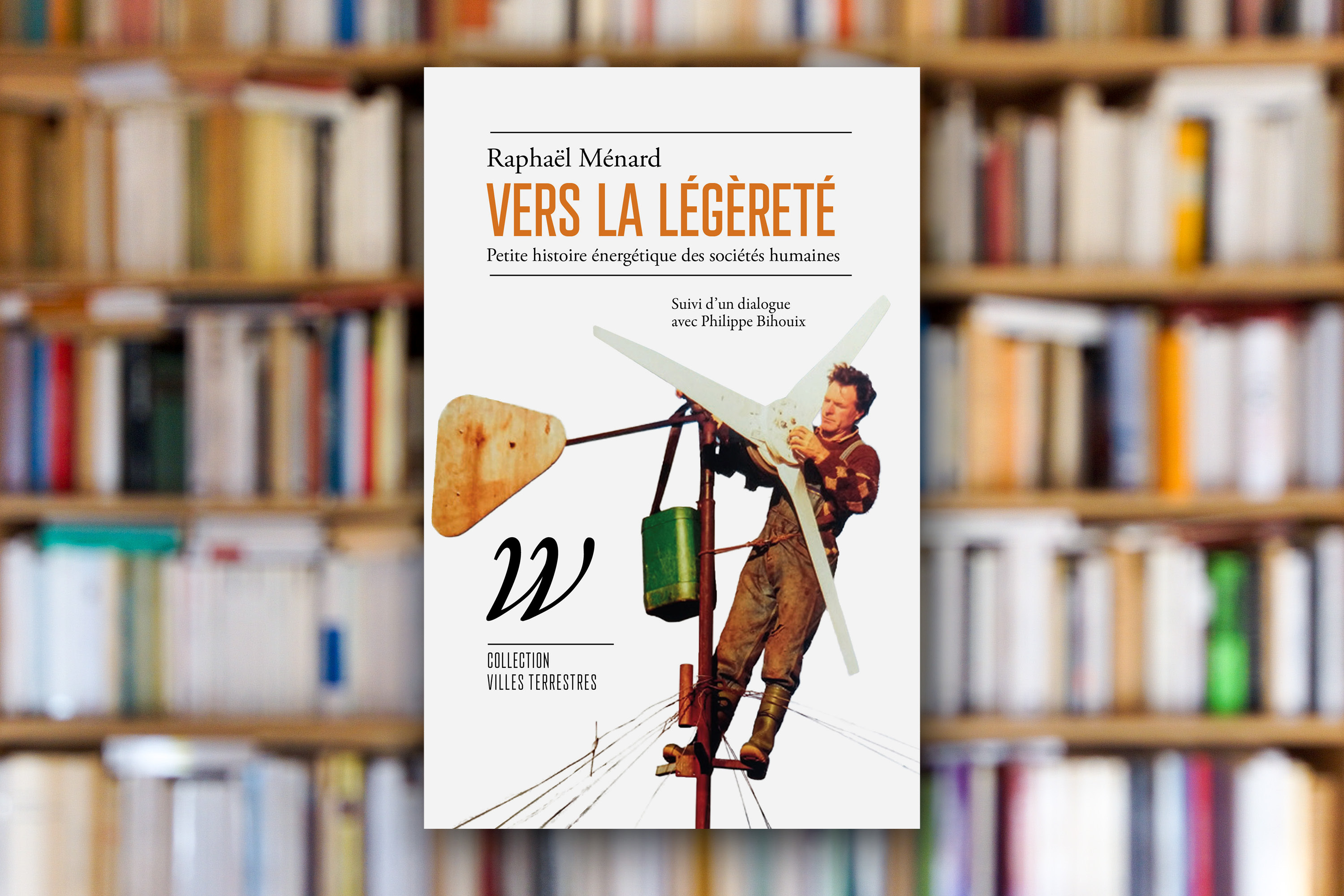

Nouvelle édition de la première partie du catalogue de l’exposition Énergies légères présentée au Pavillon de l’Arsenal de novembre 2023 à mars 2024 [1], Vers la légèreté propose une compréhension originale des dynamiques tant énergétiques que matérielles. Analysant l’empreinte territoriale et matérielle des technologies, le livre de Raphaël Ménard écrit au croisement de l’architecture, du paysage, de l’écologie territoriale et des sciences de l’environnement expose avec une clarté toute pédagogique l’imbrication des multiples paramètres de la relation mouvementée entre architecture et énergie pour esquisser de nouveaux possibles nous délivrant d’une « architecture-fossile. »

À la question de savoir comment rompre avec le cycle infernal extraire/produire/détruire, Ménard répond en cinq temps structurés en deux mouvements. Le premier, « Montée », remonte aux origines de l’énergie et de la matière (chapitre 1) avant d’examiner successivement l’architecture renouvelable (chapitre 2) et l’architecture-fossile (chapitre 3). Le deuxième propose une « Descente » reposant sur un nouage « énergie-matière » permettant d’envisager les possibilités de libérer l’architecture des énergies fossiles (chapitre 4) et d’employer moins de matière (chapitre 5). Construire encore, certes, mais autrement en rompant résolument avec un extractivisme prédateur générant à l’échelle d’une journée « l’équivalent du poids d’un milliard de nos semblables ».

De toute évidence, un impératif s’impose : « Bâtir la “soutenable légèreté du monde”, plus frugale en matière, plus sobre en énergie, mais aussi modifier les usages et, plus largement, les organisations, les normes et les systèmes de valeurs. » D’où la nécessité de compléter une nécessaire sobriété par « de nouvelles architectures de l’énergie, moins dépendantes des énergies fossiles » qui de manqueront pas d’impliquer une mutation des infrastructures énergétiques dont l’auteur discute l’intégration au bâti sans négliger l’obsolescence inhérente à toute architecture.

« Bâtir la “soutenable légèreté du monde”, plus frugale en matière, plus sobre en énergie, mais aussi modifier les usages et, plus largement, les organisations, les normes et les systèmes de valeurs. »

Raphaël Ménard

Retenons non seulement les solutions proposées — consommer moins de matière, construire pour plus longtemps, s’inscrire dans une économie circulaire, et offrir des perspectives de construction renouvelable — mais aussi les questions restant ouvertes : côté énergie, « comment bâtir des formes à partir de matières renouvelables (biosourcés, issues du réemploi, etc.) qui produiront elles-mêmes des énergies renouvelables (ou très peu carbonées) ? » ; et, côté matière, « à quoi ressemblerait une structure produisant plus de matières qu’elle n’en consomme sur l’ensemble de son cycle de vie ? » De nouvelles alliances entre l’architecture et le vivant, de nouveaux métabolismes, sobres et légers restent à inventer.

Point fort de cet ouvrage fluide, bien construit et pragmatique, la proposition d’une reconfiguration constructive de la « transition énergétique » à partir de l’idée de légèreté. D’où le titre de ce livre incontournable qui nous réserve une belle surprise en guise de conclusion, En lieu et place de l’habituelle synthèse résumant les points principaux et reformulant la thèse de l’auteur, Vers la légèreté se termine par un dialogue entre deux ingénieurs avertis : l’auteur et le promoteur des low-tech Philippe Bihouix. Pari risqué, pari réussi pour cet épilogue passant en revue les diverses pistes permettant une descente énergie/matière effective [2].

Retenons de leur stimulante discussion un exemple restituant les enjeux abordés par le livre : « une éolienne aujourd’hui, c’est une grande machine de plus de 100 mètres de haut avec des matériaux plus ou moins sophistiqués… Pourtant, une centaine de petites éoliennes, réparties harmonieusement, entretenues et réparées localement, pourraient assurer une même densité de production (un flux moyen de quelques W/m²). » Et aussi cette conclusion illustrant le sens d’un titre, Vers la légèreté, aux valeurs de manifeste : « Il y a donc des architectures et des aménagements nouveaux à imaginer : peut-être à rendement un peu plus faible, mais davantage compatibles avec les limites planétaires, tout en suscitant des organisations sociales et techniques plus robustes. »

Raphaël Ménard, Vers la légèreté. Petite histoire énergétique des sociétés humaines, « Villes Terrestres », éditions Wildproject, 2025, 208 pages, 22 euros.

[1] Les parties 2, Atlas des architectures de l’énergie et 3, demain les énergies légères, accompagnées d’un glossaire et d’une bibliographie se trouvent en accès livre sur le site du Pavillon de l’Arsenal.

[2] Lire Philippe Bihouix, L’Âge des low tech, Paris, Seuil, « Anthropocène », 2014 ; Philippe Bihouix, Le Bonheur était pour demain, Paris, Seuil, « Anthropocène », 2019 et Philippe Bihouix, Sophie Jeantet et Clémence de Selva, La Ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain ?, Arles, Actes Sud, « Babel », 2025.