Introduction

qui Mandataire : Charpente Cénomane | Architecte : Compagnie architecture (Chloé Bodart & Jules Eymard) | Chef de projet études : Pénélope Flechet | Chef de projet chantier : Jade Puyal.

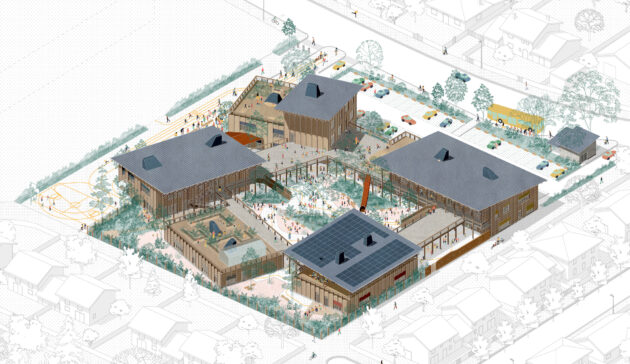

quoi Construction du groupe scolaire Frida Kahlo : 6 classes d’école maternelle, 10 classes d’école élémentaire, restaurant scolaire, pôle périscolaire | 2800 m² S.D.P.+ 3000 m² extérieurs.

où 28 rue du Réduit, Bruges (33), banlieue nord de Bordeaux.

quand Dialogue compétitif (conception-réalisation) : juillet 2019 | Études : mars 2020 | Chantier : novembre 2020 | Livraison : juillet 2022.

pourquoi Augmentation de la population de Bruges, nécessité de créer un nouveau groupe scolaire (le 5e de la ville) au sein du quartier Ausone.

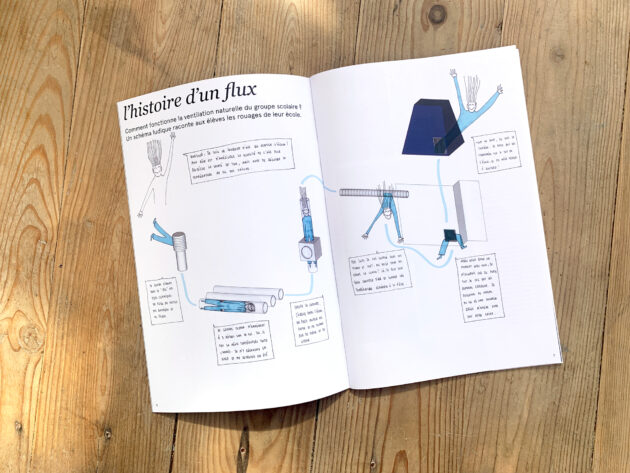

comment Systèmes constructifs : charpente bois, murs en ossature bois, planchers lamellé croisé (maisons) et planchers collaborant (passerelles), couverture caisson bois, isolation fibre de bois | 80% du bois d’origine française : épicéa, douglas (charpente), mélèze (bardage), peuplier (revêtement intérieur) | Ventilation simple flux par insufflation I Puits climatiques | Chaufferie biomasse et panneaux photovoltaïques.

pour qui La Ville de Bruges.

avec qui Paysagiste : Pollen | BET fluides et environnement : Albert & Co | BET charpente bois : Cesma | BET gros oeuvre : Astree | Economiste + OPC : Hoeco | BET électricité : ACFI | BET acoustique : Acoustex | BET VRD : Fred Bonnet | BET cuisiniste : Adhoc.

par qui Charpente ossature bois, mobilier bois : Charpente Cénomane | Gros-œuvre : Legendre | Paysagiste : Botanica | Couverture & étanchéité : Teba | Chauffage, ventilation, plomberie : Secop | Électricité : Rovalec et Santerne | Équipements de cuisine : Quietalis | Panneaux photovoltaïques : Legendre énergie | Puits climatiques : Sopega | Voiries et réseaux divers : BDB | Menuiseries intérieures : Cardoit | Peinture : Atlantic revêtements | Cloisons, plafonds : Sfar | Ascenseur : Orona.

combien Coût travaux : 9 350 000 euros hors taxe | Consommation d’énergie primaire : maison 1 à 95,1 kWhep/m2/an ; maison 2 à 123,5 kWhep/m2/an ; maison 3 à 96,5 kWhep/m2/an ; maison 4 à 94,7 kWhep/m2/an ; maison 5 à kWhep/m2/an.

École dehors

Emmanuelle Assier | Alors que le mouvement pour les classes dehors s’amplifie, vous qualifiez régulièrement l’école Frida Khalo d’« école du dehors ». Qu’est-ce qu’une école du dehors ? Comment se traduit-elle architecturalement ? Quelle(s) pédagagogie(s) accueille-t-elle ?

Chloé Bodart | Ce projet est basé sur la question de l’échelle, l’échelle de l’enfant. Nous voulions faciliter, par la typologie des bâtiments, l’appropriation par les élèves de leur groupe scolaire et de leur classe. Nous avons imaginé cinq grandes maisons — comme autant de cabanes — reliées par une passerelle autour d’une cour arborée. Je venais de lire nos Cabanes de Marielle Macé, tout juste publié (Verdier, 2019). Chaque maison est reconnaissable par sa forme et sa couleur. Cette « petite » échelle offre un autre rapport au vivant : chaque maison-cabane développe un rapport permanent avec l’extérieur tandis que les interstices entre chaque maison sont largement plantés. Toutes les classes sont doublement orientées et se prolongent à l’extérieur : au rez-de-chaussée sur la cour plantée ou des jardins, à l’étage sur les grandes terrasses. Celles-ci sont pensées comme des espaces à la fois distributifs, récréatifs et pédagogiques. Il n’y a donc pas de circulations intérieures pour desservir les classes et aller à la restauration : les enfants sortent en empruntant les passerelles, les escaliers ou le toboggan. L’ensemble de ces espaces extérieurs et leurs aménagements — des bastaings formant une agora, une serre et des bacs pour planter un potager, un jardin de plantes comestibles, etc. — sont des supports appropriables par les enseignants, pour étendre leur classe au dehors.

Circuler en extérieur remet les enfants en prise directe avec leur environnement : il fait beau, doux, frais ou froid, il pleut. C’est un vrai sujet car beaucoup de maîtres d’ouvrage le refusent. Or, la suppression de ces grands couloirs représente non seulement un choix économique mais également un choix écologique : c’est moins de surfaces à construire et à chauffer pour un usage passager.

Cela m’évoque ces pratiques du nord de l’Europe où les enfants sont encouragés à passer le plus de temps en dehors de la salle de classe, à jouer et expérimenter au plus près de leur environnement extérieur. Même les bébés font la sieste dans leur landau dehors. Le contact avec la nature est très stimulant pour les enfants.

Ce sont des pratiques qui se développent progressivement en France. On nous a plusieurs fois demandé si l’école Frida Kahlo était une école publique ou une école alternative. Elle est bien une école publique et conforme aux principes de l’Éducation Nationale, mais il est vrai que notre architecture permet une adaptation de la pédagogie.

N’est-il pas risqué de faire une telle proposition dans un concours architectural ? Aviez-vous auparavant échangé avec des enseignants ?

Cela peut être un risque dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse qui ne comporte aucun temps d’échange avec les architectes. Or ces propositions, qui peuvent remettre en cause les pratiques habituelles et les représentations traditionnelles, nécessitent parfois d’être expliquées.

Le cas de l’école Frida Kahlo est différent pour deux raisons : d’abord car il s’agissait d’un dialogue compétitif en conception-réalisation, mais également car le programme porté par la Ville de Bruges était très beau et tient en quelques mots : une école innovante de 16 classes visant le niveau E4C2 de la nouvelle réglementation environnementale [énergie + carbone — démarche mise en place en préfiguration de la RE 2020]. Nous avons beaucoup lu — par exemple sur le principe d’écosophie de Félix Guattari —, écrit et réfléchi sur ce que serait une école innovante aujourd’hui. Qu’allions-nous transmettre aux enfants ? Notre réponse a été de les sensibiliser à l’environnement afin de mieux le respecter.

Pour cela, nous avons choisi de travailler sur l’échelle et le corps, le soin et l’intimité, la matière et les matériaux. Nous avons développé une architecture assez expressive où tout est visible et lisible, pour rendre compréhensible par les enfants le fonctionnement de l’école. Ainsi la construction bois est laissée apparente : charpentes, menuiseries, parements intérieurs… Les chemins de câble et les réseaux également — ce qui en facilite aussi l’entretien. Les prises d’air des puits climatiques sont visibles dans la cour. La chaufferie bois est implantée dans une petite maison sur le parking devant l’école.

Genre

Les sanitaires sont non genrés et s’ouvrent directement sur la cour sans zone tampon. Avez-vous mené plus globalement une réflexion sur la question du genre ?

Nous avons souhaité agir en ce sens sur plusieurs niveaux, par exemple en créant une cour plantée plutôt qu’un terrain de foot, ce qui, en 2018, avant l’essor des « cours oasis », n’était pas un choix aussi répandu. La diversité des matérialités dans la cour favorise des appropriations différentes par les enfants selon leurs envies.

La question des sanitaires dans la conception d’un établissement scolaire est importante car de nombreuses études ont montré que le harcèlement scolaire y prend souvent place, notamment dans les sas, obligeant un enseignant à y passer la récréation pour surveiller. Notre proposition a donc été d’ouvrir directement les cabines des élémentaires sur la cour. Non genrées, elles sont chacune équipée d’un lavabo.

Mutualisations

Par rapport à une école classique, l’école Frida Kahlo semble avoir moins de surface bâtie et plus d’espaces extérieurs. Est-ce une particularité assumée dès le concours ? Quels avantages cela procure-t-il ?

Les surfaces des circulations intérieures ont été réaffectées à des usages mutualisés. Le partage des espaces nous préoccupe beaucoup. La salle de motricité, utilisée en journée par les classes, accueille le périscolaire quand l’école est finie et des associations de quartier le soir et les week-ends. Dans chaque maison, les classes se partagent un atelier polyvalent, qui sert de salle de sieste ou aux travaux en demi-classe en temps scolaire et aux groupes d’activité en temps périscolaire. Nous n’avons pas construit de pôle périscolaire exclusif, il est intégré à l’espace scolaire dont nous avons pu augmenter les surfaces.

L’école ne s’implante pas dans un site naturel remarquable mais dans une zone pavillonnaire ordinaire, qualifiée de zone en devenir. Aux premiers abords se trouvent un local chaufferie et un parking automobile. Quelles relations tisse-t-elle avec son environnement ? Comment crée-t-elle une certaine urbanité ?

En premier lieu, notre intention était de mettre l’école à distance de la route et des automobiles en créant un parking planté. La ville avait le projet à long terme de construire un équipement sportif sur une parcelle mitoyenne, nous avons donc implanté l’espace de parvis et de dépose-minute perpendiculaire à la rue, pouvant être mutualisé entre les deux équipements publics à l’avenir. Le dépose-minute étant utilisé 20 minutes le matin, nous avons souhaité y apporter d’autres usages, notamment pédagogiques. Des bornes en limitent l’accès. Profitant de la grande surface enrobée rectangulaire, qui n’existe pas dans la cour, nous y avons prévu l’athlétisme et les jeux de ballon pendant les temps scolaires et périscolaires. Cet espace est également ouvert aux habitants du quartier qui viennent y jouer le soir et le weekend.

Surveillance & sécurité

Avez-vous pensé à aller plus loin dans l’ouverture à la ville ? Je pense à une école au Danemark où la cour est totalement ouverte sur la ville en dehors du temps scolaire. Avec sa forme fragmentée et l’organisation autour de « maison-cabanes », cette école s’y prête assez bien…

Techniquement, nous pourrions le faire, car la cour est autonome au rez-de-chaussée, il suffirait de fermer les accès aux étages. Mais en raison du dispositif Vigipirate, il peut être difficile aujourd’hui de travailler la porosité d’une cour d’école avec l’extérieur. Des parties de l’enceinte de l’école Frida Kahlo par exemple, clôturées avec une structure légère, ont été renforcées afin qu’il n’y ait plus de visibilité sur la cour depuis l’espace public.

La question de la surveillance des cours d’écoles est d’ailleurs intéressante, les programmes de concours imposent régulièrement des cours « panoptiques » : un enseignant doit depuis un point avoir une visibilité parfaite sur l’ensemble de la cour. Au cours du dialogue compétitif, nous avions proposé de fusionner les cours élémentaire et maternelle, ce qui a été jugé risqué en termes d’usages avec des enfants de 3 à 10 ans. Une butte et une clôture en ganivelles les séparent. Et pourtant, un an après l’ouverture de l’école, il a été décidé d’ouvrir les portails. C’est super !

Jeux

Comment avez-vous traité les espaces de jeux ? Dans un domaine où la réglementation est assez stricte, quelle a été votre approche ?

Nous avons imaginé ces espaces avec les paysagistes de Pollen paysage. On ne peut pas, aujourd’hui, mettre un jeu non standardisé et non labellisé dans une école. Créer des jeux pour les enfants de toutes pièces est en effet extrêmement compliqué et nécessite des bureaux de contrôle spécifiques. Nous avons juste disposé de grands bastaings en bois, tel un jeu de Kapla géant. Nous avons également installé un toboggan aux normes et une aire de jeux en bois — nous ne voulions pas de jeux en plastique —, qui provient d’un fabricant allemand, l’un des rares à fournir des labellisations pour ce type de jeux en bois. Nous avons aussi installé un mur « joyeux » avec des prises d’escalade, un tableau noir pour dessiner, un jeu de miroir déformant, etc.

Maquette

Vous développez dans vos projets un processus foisonnant et joyeux, fait d’explorations au travers de photographies, d’illustrations, de citations, d’articles, d’échantillons, avant de commencer plus classiquement un travail d’écriture et de dessin. Pouvez-vous nous raconter ce moment où démarre un projet ? Quelle place y occupe la maquette ?

Jules Eymard, mon associé, commence par analyser le programme. J’interviens avec des petites maquettes en pâte à modeler, des collages, et là commencent des aller-retours itératifs entre nous. Nous faisons beaucoup de maquettes, même quand nous répondons à un concours sur esquisse : aux échelles 1/500 ou 1/200. Elles nous permettent de tester des volumétries, vérifier des implantations, questionner l’échelle et la matérialité. Peu à peu, les plans se précisent, les maquettes grossissent jusqu’au 1/50, parfois 1/20 pour spécifier des principes constructifs. Ces supports de travail sont aussi des outils très précieux de transmission pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage. Nous prêtons une grande attention à la maîtrise d’usage : comment peut-on répondre au mieux aux besoins ? Pour y réfléchir dès le concours, nous pouvons faire appel à notre propre expérience, ou à notre entourage, et, une fois le concours remporté, nous procédons à une phase de réajustement en dialoguant avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage.

Est-ce que vous revenez sur un bâtiment une fois qu’il a été livré ? Y-a-t-il des choses qui ont évolué et que vous n’aviez pas forcément anticipées ? Est-ce que cela influe votre façon de faire ?

L’étape du « retour d’expertise » sur chaque projet nous intéresse beaucoup. L’objectif est d’établir un ensemble de fiches afin d’améliorer la conception des projets suivants. Cela regroupe à la fois les retours, positifs et négatifs, de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage mais également des retours au sein de notre équipe, de conception ou de construction. Par exemple, comment s’arrête le chemin de câbles apparents quand on traverse une cloison ?

Économie de la permanence

Vous pratiquez la permanence architecturale : est-ce une prestation que vous valorisez ou vendez même auprès de votre maîtrise d’ouvrage en amont du projet ? Plus généralement, quels types d’expérimentations menez-vous ?

Notre processus de travail, en conception ou pendant les travaux, comporte une part d’expérimentation pour s’adapter aux singularités et au contexte de chaque projet. Nous valorisons donc une méthode globale qui s’articule autour de deux éléments proposés systématiquement : la maquette et le chantier ouvert, comme un acte culturel.

À Bruges, nous avons organisé plusieurs temps forts publics. Charpente Cénomane, le mandataire, avait construit une magnifique cité de chantier pour accueillir les réunions, les moments conviviaux et la maquette. Actuellement, nous réhabilitons en site occupé les écoles Georges Leygues pour la ville de Pessac, où nous activons une permanence de chantier. Sur place, un architecte permanent — à temps plein pendant les deux ans des travaux – suit l’avancée du chantier au jour le jour en collaboration étroite avec notre mandataire, l’entreprise Dune Constructions, maintient le lien avec les entreprises, mène des ateliers avec les enfants, publie une gazette et des documents pédagogiques à l’attention des enseignants et des parents d’élève, organise des visites toutes les semaines, etc.

Cela rentre-t-il facilement dans l’économie de projet ?

Cela dépend. Les maîtrises d’ouvrage ne s’en emparent pas toujours, pour des raisons financières. À Bruges, l’option n’avait pas été prise par la maîtrise d’ouvrage mais nous l’avons fait malgré tout, car nous pensions que cette démarche avait beaucoup de sens dans un projet comme l’école Frida Kahlo. Progressivement, notre relation de confiance avec la ville a permis des partenariats avec l’espace culturel Treulon de Bruges et l’organisation d’événements culturels. À Pessac, la permanence est valorisée comme une démarche d’accompagnement du chantier en site occupé.

Notre but est de faciliter des chantiers apaisés, joyeux, faits avec plaisir. Le projet se fait finalement avec une forme d’évidence grâce au lien humain que nous avons chaque jour sur le chantier. Ce processus change tout. Mais il réclame de l’engagement, beaucoup de temps, et une prise de risque. Il n’est pas toujours évident ou facile de faire comprendre à nos maîtres d’ouvrage à quel point ce processus est précieux. Parfois réticentes, ils se prennent progressivement au jeu. Un travail pédagogique est nécessaire pour démonter les bénéfices de ces pratiques encore peu connues.

Dialogue compétitif

De quelle façon la procédure d’attribution du marché par dialogue compétitif favorise-t-elle l’expérimentation ? Qu’est-ce que la relation avec la maîtrise d’ouvrage permise dès le concours apporte à la conception ?

Le dialogue compétitif se déroule sur une dizaine de mois, et nous mobilise énormément pour nous approprier le sujet, expérimenter, faire des maquettes, et ainsi de suite, sans savoir si nous allons gagner, avec un rendu final correspondant à un avant-projet détaillé. Les oraux successifs avec les élus, les techniciens et la maîtrise d’usage nous permettent d’échanger, d’expliquer, d’alimenter, de réajuster nos propositions souvent atypiques. C’est un temps long, comme celui de la permanence, qui permet de « faire avec ». Ainsi, malgré ses inconvénients, cette forme nous correspond mieux qu’un concours sur esquisse. C’est une procédure intéressante, mais dangereuse au regard de l’investissement qu’elle nécessite, qui va bien au-delà du dédommagement versé.

La Ville de Bruges s’enorgueillit d’avoir une école « à énergie positive » et « à faible empreinte carbone », elle demandait d’ailleurs d’atteindre le niveau E4C2 du label E+C-. Est-ce pour cette raison que vous avez réalisé une école toute en bois ?

Nous favorisons le plus possible la construction bois dans nos projets, ce n’était donc pas la motivation première. De plus le niveau E4C2 n’était qu’un objectif, mais nous avons été plus loin et avons cherché à viser la labellisation. Cela nous a poussés à mettre en œuvre des systèmes constructifs entièrement en bois : planchers, isolants, bardage, menuiserie.

Conception-réalisation

En quoi la collaboration étroite, dès le concours, avec le charpentier Cénomane, mandataire, a-t-il enrichi le projet ?

Charpente Cénomane est un complice de longue date. J’avais travaillé avec eux en 2005 sur la scène nationale du Chanel à Calais et sur le musée de l’Histoire de l’immigration à Paris avec l’agence Construire. Quand nous avons voulu répondre à l’appel de la ville de Bruges, il nous fallait un charpentier bois capable d’être mandataire du marché en conception-réalisation. Il n’y a qu’une poignée de charpentiers possibles en France, et localement un ou deux que l’on ne connaissait pas. Nous avons privilégié l’expérience commune plutôt que la proximité.

Grâce à la relation privilégiée que nous avions, Charpente Cénomane nous a fait confiance pendant le dialogue compétitif et a appuyé nos propositions par un chiffrage détaillé. Puis, c’est au moment du dossier de consultation des entreprises que l’on gagne beaucoup de temps : les détails sont dessinés avec l’entreprise qui va les exécuter. On travaille ensemble et cela change tout.

Quelle a été votre démarche par rapport aux essences de bois locales ou plus généralement aux ressources locales ?

Effectivement, ils sont basés au Mans. Si, nous n’avons pas pu utiliser le pin d’Aquitaine qui ne répond pas aux exigences de classement au feu pour le bardage, 80 % du bois est français et provient de Mayenne, de la Manche, des Pays de la Loire et de la Creuse.

Chantier culturel

Si la destination d’une école est bien celle d’un lieu de création et de transmission, comment avez-vous contribué à faire du processus de conception et de construction un moment pédagogique – notamment via ce que vous appelez le « chantier culturel » ?

Le chantier culturel est fondamental parce qu’il permet d’amorcer une appropriation lors d’un temps généralement considéré comme une nuisance. Comment faire d’un chantier un acte politique et culturel ? L’ouvrir, lui qui est inaccessible, interdit au public, caché. Nous proposons des visites pour les enfants, futurs élèves, ou voisins. Il s’agit aussi de l’ouvrir plus largement au public à l’occasion de spectacles et de conférences permettant de montrer in situ le travail en train de se faire. Ce type d’événements semblent plus évidents dans le cadre d’un projet d’espace culturel, comme nous l’avons fait lors de la construction de la salle de musiques actuelles le Quai M à La Roche-sur-Yon, en travaillant étroitement avec la maîtrise d’usage et grâce à une permanence de chantier. Pourtant, la construction d’un espace d’apprentissage comme une école est une formidable occasion de proposer un chantier culturel. L’organisation de ces temps forts implique les entreprises, les ouvriers aident à la création ou à la logistique, assistent aux spectacles. Il s’agit pour nous également de mettre en valeur et considérer le travail artisanal, manuel : en ouvrant le chantier au public, en construisant une cité de chantier agréable, en initiant un autre rapport entre entreprises et architectes par le biais de la permanence architecturale, ou en racontant la construction dans des projets éditoriaux, comme les cahiers de chantier de l’école de Bruges.

Quels types d’événements avez-vous organisés ?

Nous avons organisé plusieurs conférences : autour de la construction bois (avec Charpente Cénomane), et du paysage comme support pédagogique (avec Pollen paysage). Nous avons également développé un précieux partenariat avec l’espace culturel Treulon et la ville de Bruges qui a mené à une conférence sur la question du genre et un incroyable spectacle des arts du cirque sur le chantier, une création in situ de la Smart Cie. Le public était très varié : des enfants, leurs parents, les voisins, les ouvriers… Que ce soit sur un chantier ou une étude urbaine, nous pensons qu’il y a une nécessité de raconter, de transmettre, à travers une pluralité de médiums.

Questions

Emmanuelle Assier

Réponses

Chloé Bodart (Compagnie architecture)

Iconographies et photographies

Compagnie architecture, Ivan Mathie

Compléments

Quatre cahiers de chantier racontent le projet tout au long de son processus, avec de nombreuses illustrations complémentaires et documents :

Le cahier de chantier n°1 (mai 2021) revient sur les origines et grands principes du projet, les inspirations, la conception en maquettes, la construction de la cité de chantier…

Le cahier de chantier n°2 (décembre 2021) est dédié au thème de la frugalité : puits climatiques, construction bois, matériaux biosourcés… et revient sur deux temps forts : un spectacle de cirque et la conférence « Autour du bois ».

Le cahier de chantier n°3 (juillet 2022) s’intéresse, avec la complicité de Pollen Paysage, aux nombreux espaces extérieurs et végétalisés, supports d’apprentissage : cours basse et haute, butte plantée, jardins pédagogiques…

Le cahier de chantier n°4 (décembre 2022), réalisé après la livraison, est une promenade, au fil du jour et des saisons, dans les 5 maisons du groupe scolaire, les cours et leurs interstices.