Introduction

qui Architectes : Adrien Cuny & Thomas Mouillon (Atelier ACTM).

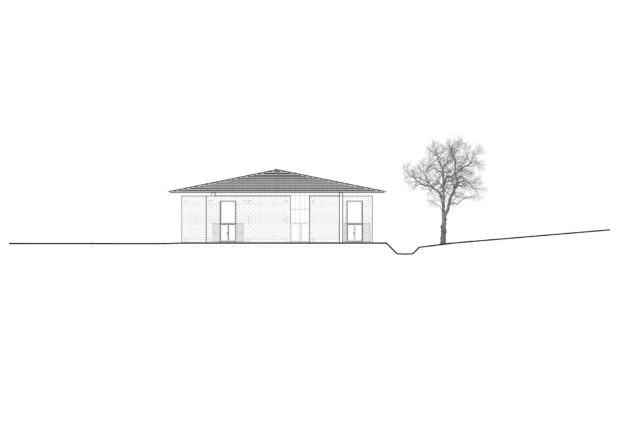

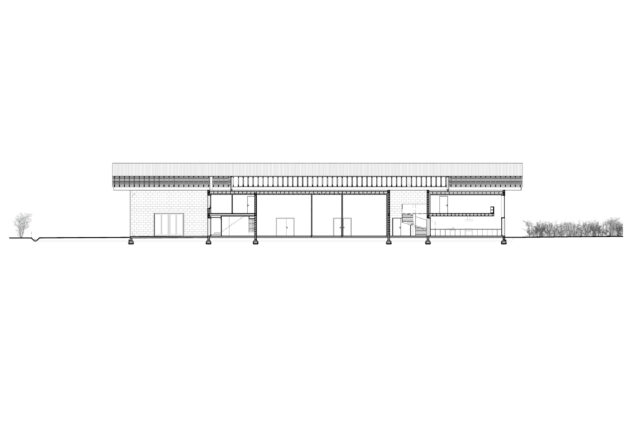

quoi Ateliers de production artistique : atelier de construction, atelier de post-production vidéo et son, ateliers individuels, espace polyvalent, espaces de vie collective, logements.

où Sergy (Ain).

quand Projet : 2015 | Chantier : 2018-2021 | Livraison : 2021.

pourquoi Co-construire un lieu artistique avec ses futurs résidents.

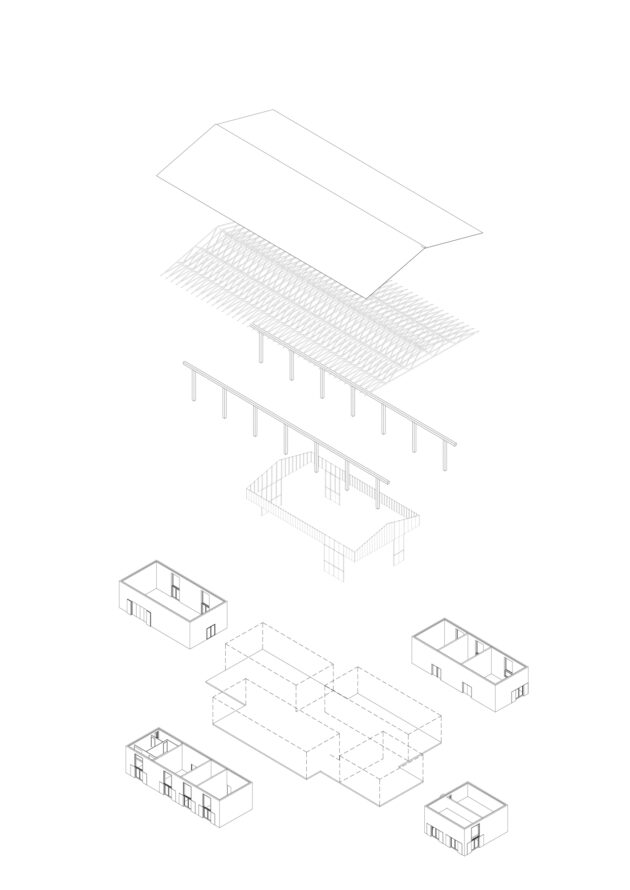

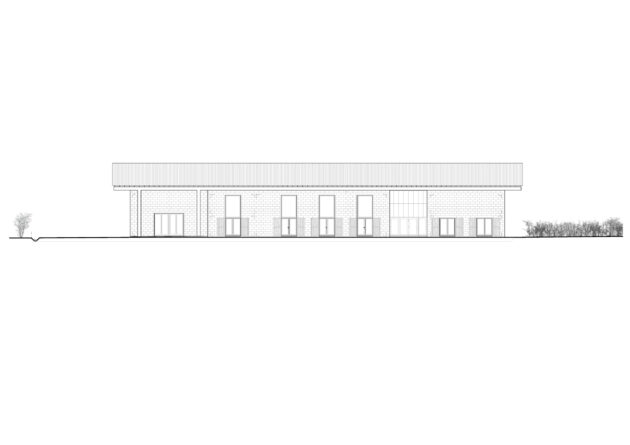

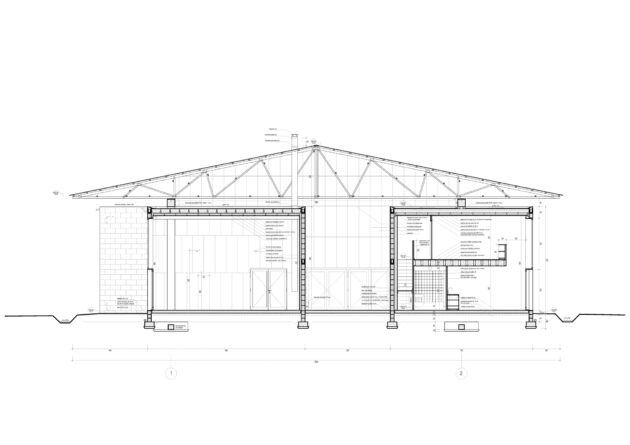

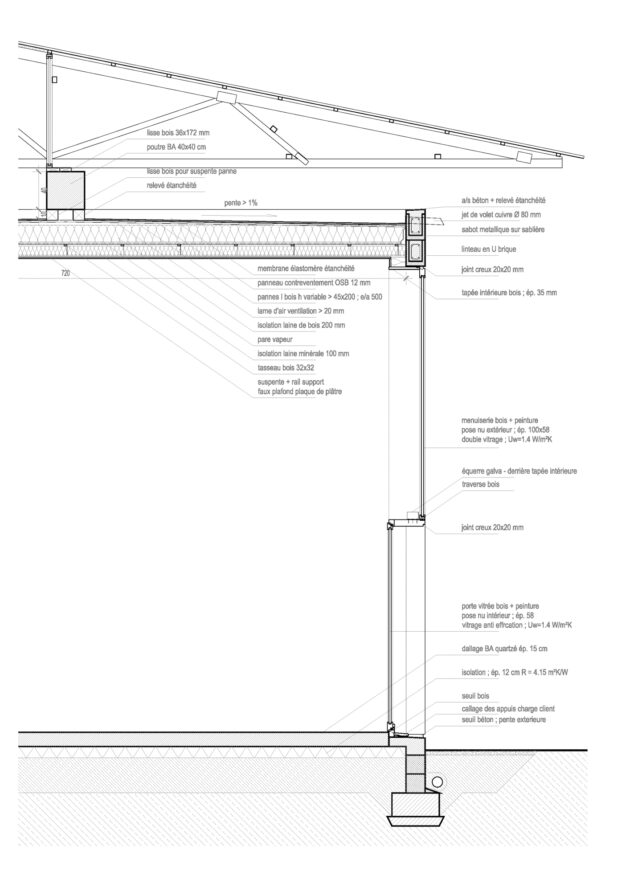

comment Fondations (longrines) & portiques : béton armé | Dalle : béton quartzé | Planchers et charpente des blocs : épicéa du Jura | Charpente : fermettes en épicéa du Jura et de la Forêt-Noire | Maçonnerie : briques de terre cuite alvéolaires de Rhône-Alpes | Isolation : fibre de bois | Couverture : tôle acier ondulée.

pour qui S.C.I. Bermuda Associés (Maxime Bondu, Mathilde Chénin, Julien Griffit, Bénédicte Le Pimpec, Guillaume Robert).

avec qui B.E. structure : SECOBA (Jean-Yves Chazeau) | B.E. fluides : CENA Ingénierie (David Viallet) | B.E. géotechnique : Géolithe (Jean-Baptiste André) | Coordination de chantier du collectif : Maxime Bondu.

par qui Fondations gros-œuvre, voirie et réseaux divers : SECA | Charpente et fermettes : CIFC, Abribois | Menuiseries extérieures : Philibert | Réseaux : Asteoelec | Avec la participation permanente des artistes de Bermuda France et Suisse.

combien Surface : 819 m² | Coût total : 1,1 M € TTC.

Sarah Ador | Qu’est-ce qui vous a tant séduits, en tant qu’architectes, pour prendre à bras le corps ce désir de projet initialement formulé de manière si indéfinie, sans budget, ni terrain ?

Thomas Mouillon | Je suis arrivé dans le projet alors que celui-ci n’était encore qu’une idée. En fait, j’ai rencontré Maxime Bondu et Gaël Grivet un peu par hasard, au détour d’une promenade, alors que je venais de m’installer dans la région. Ils m’ont rapidement parlé de leur projet : créer un lieu pour des artistes qui aient envie de se rassembler et d’accueillir d’autres artistes, tout en partageant leurs outils et leurs espaces. Le projet avait beaucoup de sens dans une région frontalière où le foncier est difficile d’accès. Et il y avait une volonté de se réapproprier les moyens de production… Au début, j’imaginais un atelier de petite dimension, puis j’ai compris que Maxime parlait de quelque chose de beaucoup plus vaste, 1000 m² au moins. Par réflexe, je leur ai demandé de façon un peu gênée s’ils avaient un site et un budget. Ils n’avaient rien, et cela n’avait pas l’air de les décontenancer. Je leur ai dit que je ne savais pas faire mais que ça m’intéressait d’essayer. Je pense que le charisme et l’engouement de Maxime ont beaucoup joué dans la réussite du projet. Il nous a tous embarqués. Les architectes, le collectif, le maire de Sergy… Notamment avec cette ambition et cette utopie de réunir les arts sous toutes leurs formes, comme une sorte de nouveau Bauhaus.

Quelles conditions ou contingences ont fait que la réalisation de ce projet s’est concrétisée sur ce terrain en particulier ?

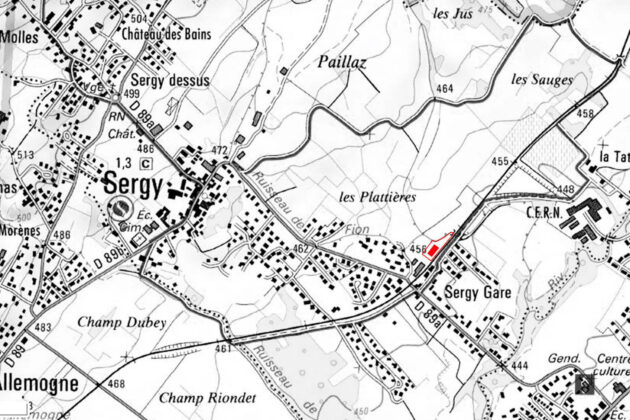

Maxime Bondu, Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin | Nous avions envie de nous implanter autour du Léman. Néanmoins, le prix du foncier genevois rendait impossible un tel projet sur le territoire suisse. Nous avons donc recherché en premier lieu des bâtiments existant et des terrains sur la zone frontalière. D’abord autour d’Annemasse, au sud de Genève, puis au nord dans le Pays de Gex, Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly. Ce qui n’était pas non plus chose aisée, tant la pression foncière et immobilière est forte sur ce territoire transfrontalier, marqué par la présence du CERN. Nous nous étions vus refuser une installation sur le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly, du fait que nous étions des « artistes » et non des « artisans ». Puis, Denis Linglin, maire de Sergy, a cru en nous et a soutenu le projet en nous proposant une parcelle sur sa commune. Cette dernière disposait d’une ancienne friche SNCF, qui avait longtemps hébergé un magasin de matériaux et était inoccupée depuis une vingtaine d’années. Après une longue bataille auprès du conseil municipal, qui était alors plus frileux que son maire, la commune nous a vendu un bout de cette friche, dont une partie est en zone inondable, à cause du ruisseau qui la borde. Cette rencontre fortuite avec le terrain qui nous accueille aujourd’hui a été déterminante, nous avons tout de suite été séduits par les qualités paysagères et magnétiques du lieu : un terrain en pointe, qui s’étire entre la barrière du Jura et les lointaines Alpes, entre un ruisseau et une voie ferrée abandonnée, en déport de l’avenue, avec peu de vis-à-vis, si ce n’est une zone pavillonnaire d’un côté, et de l’autre, des champs, à perte de vue. Autant de qualités sensibles, fondatrices et primordiales qui donnent aujourd’hui son aura au lieu et nous ancre durablement dans ce territoire.

Quelles autres missions avez-vous effectuées au-delà de la maîtrise d’œuvre ?

Thomas Mouillon | Je suis d’abord entré dans le projet comme membre du collectif, avec un engagement qui allait donc au-delà de la mission d’architecte. Nous avons commencé par passer du temps tous ensemble, nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre, nous avons partagé nos imaginaires, nous avons notamment passé un mois en résidence dans une ancienne carrière troglodytique à Dampierre-sur-Loire. Nous avons esquissé le programme et avons recherché ensemble des financements et un terrain où réaliser cette utopie.

Un jour, nous avons été contactés par le service Culture de la région Rhône-Alpes, qui nous a proposé de présenter un avant-projet durant la dernière commission de financement avant les élections. A ce moment, nous n’avions pas encore de site et nous n’avions encore rien croqué. Nous n’avions qu’un mois pour dessiner cet avant-projet et réaliser une estimation qui tienne la route. Nous étions pressés par le temps. Je me souviens avoir travaillé tout un week-end avec Anne Klepal. Nous avons présenté nos avancées au collectif. Ils trouvaient que cette première esquisse manquait d’ambition. Il ne restait plus que trois semaines. Nous avons repris notre copie, nous avons soufflé en essayant de prendre du recul et d’oublier tous ce que nous avions appris pour pouvoir nous reposer toutes les questions depuis le début, sans à priori. A partir de là, le projet est né très vite, d’abord un principe, puis une maquette et une organisation en plan. La maquette était très belle. Nous avons été séduits et avons continué dans cette voie. Les entreprises C.I.F.C. et SECA nous ont aidés à chiffrer ce premier projet. Nous l’avons présenté quelques semaines plus tard devant la commission Culture, avec un juriste qui s’était occupé du montage administratif, et le projet a remporté l’adhésion de cette collectivité. Il manquait encore de l’argent mais il était lancé pour de bon et nous ne pouvions plus faire demi-tour.

Nous avons continué ensuite à nous voir très régulièrement et à avancer en nous appuyant sur les retours du collectif. Il y a eu des moments tendus, des débats âpres sur les choix constructifs, le mode de chauffage, ou pour savoir si ce devait être uniquement un lieu de travail ou aussi un lieu d’habitat. Nous avons perdu certains membres importants de l’épopée. J’ai moi-même quitté le collectif à un moment. Je ne me sentais pas d’endosser la double casquette d’habitant et d’architecte. J’avais besoin de pouvoir garder une distance pour éviter les conflits d’intérêt et permettre au lieu d’exister et d’évoluer sans moi.

Ensuite, nous avons monté l’atelier A.C.T.M. pour pouvoir signer le permis de construire et assurer (au sens juridique) la suite des études et du chantier. A partir de là, le processus s’est rapproché de celui d’un projet habituel.

Par contrainte économique, vous avez dû éliminer tout ce qui n’était pas essentiel dans cette construction, qui est comme écharnée. Qu’est-ce qui a été défini comme superflu ? Quelle est votre définition de l’essentiel ? Avez-vous collaboré entre architectes et artistes pour le définir ?

Thomas Mouillon | Je lisais à cette époque le très beau livre de Tim Ingold, Marcher avec les dragons, et j’étais assez enthousiasmé à l’idée d’imaginer que le projet se construise avec le temps et qu’à la manière d’un cerf-volant il soit le plus léger possible. L’intuition collective était d’imaginer un lieu qui existe avant d’être construit, où l’on ait envie d’être ensemble durant toutes les étapes du chantier, et que l’on continue à construire et à entretenir bien après avoir emménagé.

Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin | Il n’est pas facile de répondre à cette question d’une seule et même voix, tant ce qui relève de l’essentiel ou du superflu dépend de la relation familière, voire intime, que chacun·e entretient avec son lieu de vie, tout comme avec son lieu de travail. Au regard de ces notions et relativement aux ateliers individuels, nous avons été guidé·e·s par la nécessité que le bâtiment puisse accueillir l’activité d’artistes ayant des pratiques, des besoins, des trajectoires singulières, et leur offrir un contexte identiquement favorable. Nous avons donc travaillé ensemble à formuler un programme minimal, minimum, qui viendrait répondre aux besoins qui nous étaient communs, mais qui laissait assez de latitude pour ensuite être interprété, actualisé de manière différente par chacun·e. Pour ce qui est des ateliers collectifs et polyvalents, ou encore des lieux de vie collectifs comme la cuisine, notre vision de ce qui pourrait nous être essentiel ou se révéler superflu a plutôt été guidée par les usages que nous projetions dans chacun de ces espaces. Usages projetés d’abord, usages vécus et éprouvés ensuite. Nous abordons en effet tout cela avec une grande dose de pragmatisme. À titre d’exemple, si nous n’avions pas, au moment de la construction, les moyens financiers pour envisager un système de chauffage faisant l’économie des énergies fossiles et avons été contraint·e·s d’opter pour le gaz, nous entamons aujourd’hui un nouveau chantier visant à auto-produire notre énergie avec des technologies durables telles pompes à chaleur, photovoltaïque et éolien.

Il y a eu co-construction : y a-t-il eu co-conception ? Si oui, quels outils avez-vous mis en place ?

Thomas Mouillon | Il m’est difficile de répondre à cette question, surtout aujourd’hui, alors que le temps est passé. Oui il y a eu co-construction-conception. Comment, ce n’est pas simple à dire, nous n’avions pas de recette et nous avons avancé en tâtonnant.

Comme évoqué plus tôt, nous avons commencé par apprendre à nous connaître, nous avons échangé des références, nous nous sommes montrés des choses qui nous plaisaient (Glenn Murcutt, Shinohara…) et, plus largement, nous avons partagé nos vies et nos imaginaires. Nous avons échangé des idées, des envies, des doutes aussi, tout ça de façon très libre.

Durant la conception, il y a eu beaucoup de séances collectives avec des remarques, des suggestions. Je me souviens de Mathilde notamment, qui, de manière très douce, a amené l’idée de tourner davantage les espaces collectifs sur le jardin, ou de Guillaume Robert, qui a dit un jour d’un air très détaché qu’il trouverait ça chouette que les murs soient en brique. Des idées que nous avons saisies et qui sont devenues fondamentales pour le collectif.

Enfin, nous avons fait le choix de laisser entièrement libre l’aménagement intérieur. J’avais envie que ce soit réellement un projet collectif, de laisser de la place aux autres, qu’il n’y ait pas de moi partout. J’avais vécu une expérience un peu traumatique au sein de l’agence GBAU, sur le chantier de transformation du presbytère de Thorens-Glières : nous avions fait réaliser de très beaux enduits à la chaux, repeints en rose dès le lendemain de la réception par les occupants. Je ne voulais pas revivre cette expérience et préférais anticiper en laissant la possibilité à chacun·e de s’approprier le lieu à sa manière.

Il y a quelque chose d’une esthétique archaïque dans ce bâtiment, qui explore des archétypes et des formes simples. Est-ce le fruit d’une réflexion sur le caractère manu-portable ou manipulable des éléments de construction, l’idée de le construire à la main ? Dans quels choix techniques, dimensionnels et matériels cela s’est-il manifesté ?

Thomas Mouillon | La contrainte de l’autoconstruction nous a incités à concevoir le bâtiment comme une succession de gestes et d’ouvrages. Il a été pensé pour nécessiter le moins d’engins de levage possible et pour que tous les éléments de construction soient transportables à la main.

Il y a eu des tensions sur le sujet des matériaux de construction. Nous avons hésité entre trois choix pour les murs : utiliser des parpaings, de la terre cuite ou du bois. Certains voulaient que ce soit entièrement auto-construit en bois, sans aide extérieure. Pour moi, c’était dangereux que de réaliser de manière autonome un chantier si important, qui allait accueillir du public. Par ailleurs, le bois aurait été plus cher et posait d’autres questions. Le parpaing n’enthousiasmait personne. La brique de terre cuite a finalement séduit la plupart du groupe.

Comment avez-vous abordé la question de la beauté dans cette démarche de sobriété ?

Thomas Mouillon | De façon générale, au sein d’A.C.T.M., nous sommes très attentifs à la dimension des choses, à la manière dont les ouvrages s’assemblent et à la relation que nous entretenons avec les artisans. Pour ce projet, nous sommes allés visiter les lieux de fabrication de tous les matériaux : seule briqueterie en Rhône-Alpes, atelier de charpente, menuiserie… A partir de là, nous avons dessiné en fonction des dimensions des matériaux choisis. C’était avant tout une volonté économique et relationnelle. Tout est calepiné en fonction des dimensions des matériaux choisis.

A l’origine, nous avions imaginé enduire les murs avec un badigeon à la chaux. En fin de chantier, plus personne n’avait d’énergie et la couleur chaleureuse de la brique faisait l’unanimité, alors les murs sont restés comme cela. Peut-être seront-ils enduits un jour.

Le bâtiment est très ouvert, perméable. Était-ce une volonté d’utiliser le climat comme matériau de construction, de conserver des sensations corporelles spécifiques ? Ou simplement une façon de réduire le bâtiment à l’essentiel, une économie de moyens ? Est-ce finalement supportable sous un climat alpin ?

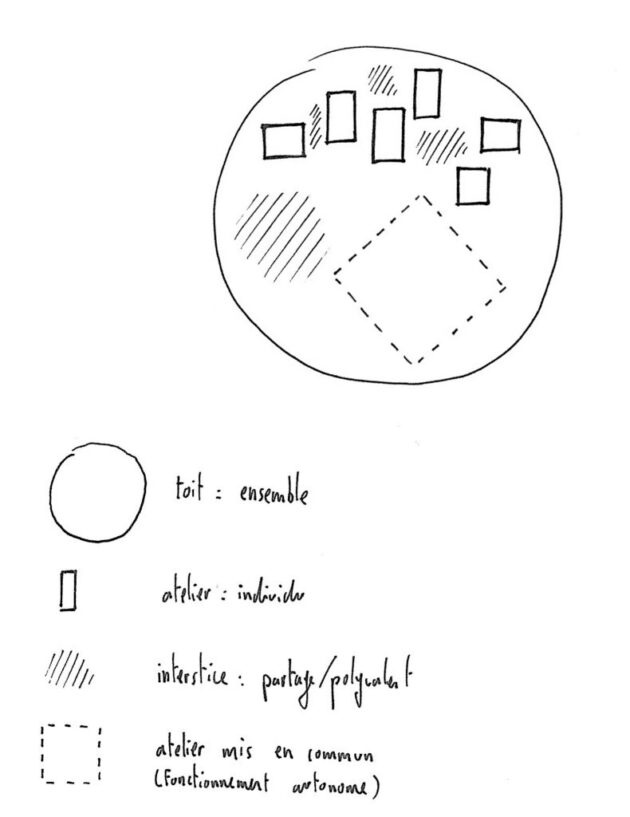

Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin | Le bâtiment, qui se compose d’un grand toit de 1 300 m2 abritant quatre modules distincts, est en effet marqué par les grandes ouvertures qu’il ménage sur l’extérieur et sur le paysage ainsi que par les circulations que ces ouvertures permettent.

Ce dessin s’est très vite imposé à nous, en partie oui, pour des questions d’économie de moyens. Il nous a en effet vite semblé pertinent, économiquement et écologiquement parlant, de disposer de modules individualisés, sachant par exemple que toutes les activités que nous y projetions ne requéraient pas les mêmes besoins en chauffage (à l’image de l’atelier « construction », qui n’est pas relié au circuit d’eau chaude mais dispose d’un poêle à bois permettant d’utiliser les rebus de l’activité de transformation de bois).

Ce dessin s’est également imposé à nous parce qu’il évoque, dans sa forme même, l’idée que nous nous faisons du commun. Le toit, qui est l’élément structurant de l’ensemble, sert ici de liant entre les modules individuels, bien plus que de contenant. En les abritant, il confère un rôle central aux espaces interstitiels que les modules créent entre eux.

Bref, ménager cette perméabilité du bâtiment sur ses entours, sur son extérieur, sur le paysage dans lequel il s’inscrit, n’était pas tant pour nous une manière d’utiliser le « climat » comme matériau de construction, même si le climat entre en ligne de compte dans la manière dont nous utilisons le bâtiment. Les usages diffèrent entre le printemps et l’été, où toutes les portes sont ouvertes, les habitants et usagers utilisent les espaces communs extérieurs, et l'automne, l’hiver où l’espace central sert d’espace de jeu et de circulation rapide entre les blocs aux portes fermées. D’ailleurs, aujourd’hui, ces ouvertures nous donnent peut-être plus largement accès à de l’atmosphérique, dans toute la dimension ondulatoire, vibratoire de ce dernier. C’est pour cela que nous revenons aujourd’hui sur une idée qui nous a accompagné·e·s un moment et qui consistait à imaginer un système de fermeture de la halle. Un tel système nous aurait permis de tempérer l’espace central en hiver, afin d’être en mesure de l’occuper pleinement, nous mettant à l’abri des courants d’air qui s’y engouffrent à la saison froide. Mais il nous semble aujourd’hui que de telles fermetures nous priveraient de cette relation très directe à l’air, à la lumière, à leurs grains, et qui font une grande partie de la richesse sensible du bâtiment.

Thomas Mouillon | J’aime beaucoup les lieux ouverts. Ici, la porosité est née de l’envie de construire avec les courants d’air. J’imaginais un lieu sans parois, où l’on puisse entrer et sortir sans se poser de question. Il me semblait aussi que pour peindre, sculpter, travailler du bois ou de la pierre, il valait mieux être dehors avec simplement un toit pour être protégé de la pluie et quelques murs pour s’abriter du vent. La très grande surface « couverte mais ouverte » a posé des questions pendant l’instruction du permis de construire : elle avait un statut indéfini, trop grande pour ne pas être comptabilisée dans les surfaces à déclarer.

Le bâtiment a été construit par des entreprises et par les artistes futurs utilisateurs du lieu. Pouvez-vous nous raconter comment cette collaboration a été orchestrée ? Quelles implications sur le phasage du chantier ? Est-ce que les entreprises ont été choisies selon un critère de capacité d’encadrement ? Comment les entreprises ont-elles composé avec leurs assurances ?

Maxime Bondu | Nous avons pensé les phases du chantier les unes après les autres, sans que les lots se superposent dans le temps. Cela nous permettait d’aborder chaque ouvrage et ses techniques de manière frontale et pragmatique. Les entreprises ont été choisies pour leur capacités de collaboration, de transmission et leur ouverture à intégrer l’équipe de Bermuda dans leurs rangs. Coordonnant le chantier avec la complicité de Thomas et des artisans, je m’attelais à anticiper et comprendre, puis à élaborer et transmettre les gestes techniques à l’équipe. L’échelle du bâtiment, la répétition et l’encadrement du chantier a permis un apprentissage continu. Le parcours artistique de chacun.e.s est un point important. Disposés, déterminés et confiants les gestes de l’équipe sont rapidement devenus précis. Du levage aux finitions, l’équipe a contribué ou réalisé l’entièreté des gestes techniques, s’appropriant ou inventant au passage de nombreuses méthodes constructives. La bienveillance et la confiance des entreprises est primordiale, un encadrement de la sorte implique en effet qu’elles mettent en jeu leur assurance décennale sur des ouvrages co-construits ou délégués.

Thomas Mouillon | Lorsque nous avons commencé à réfléchir au projet, je travaillais dans mon ancienne agence sur le chantier de Thorens-Glière avec un maçon, Patrick Cohannier, avec qui je m’entendais bien. Un jour, je lui ai parlé de Bermuda, et lui ai demandé comment il ferait, s’il devait accompagner un chantier d’autoconstruction. Il avait coulé assez de murs comme ça dans sa vie et préférait désormais vivre des aventures. D’un point de vue pratique, il a proposé de remplacer ses manœuvres par les membres du collectif, en déduisant leur temps de travail de sa facture. Concernant la charpente, nous avons fait préfabriquer les fermettes par l’entreprise dans le Jura, puis celles-ci nous ont été livrées en kit avec des instructions pour assembler le tout, ce qui a été fait par le collectif.

Côté électricité, c’était plus simple, car l’entreprise travaillait déjà dans le réseau des Castors. La relation n’a cependant pas été évidente au début, car, de par cette expérience dans les réseaux d’auto-constructeurs, l’électricien n’avait pas l’habitude de travailler avec un architecte. Il s’est par la suite avéré très pédagogue : il a fait des schémas par pièce pour que chacun soit autonome. De façon générale, les entreprises ont porté la responsabilité de leur lot, puisqu’ils encadraient le chantier et réceptionnaient les ouvrages réalisés par les artistes. Le collectif a ainsi travaillé sur tous les lots, dès les fondations. Bénédicte nous a dit qu’elle avait été très satisfaite de prendre part à toutes les phases de chantier, car elle se sent de fait capable de tout réparer.

Quelles motivations vous ont mené·e·s à participer au chantier ? L’expérience du chantier et la succession des gestes de construction relevaient-elles pour vous d’une forme de rituel de commencement d’une aventure collective ? Y avez-vous vu une forme de performance ? Qu’apporte cette expérience au collectif ?

Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin | Prendre part au chantier à chacune des étapes de la construction a été d’abord été une nécessité, un impératif économique. Sans cet engagement dans le chantier, qui nous a permis de réduire au maximum les coûts de main d’œuvre, nous n’aurions jamais pu boucler le plan de financement. Néanmoins, pour certains d’entre nous, prendre part au chantier, voire être en mesure d’en maîtriser chacune des étapes était dès le démarrage du projet bien plus qu’une question économique, mais constituait à proprement parler une question artistique, voire éthique.

Maxime Bondu | Avec une pratique artistique qui repose en partie sur des formes de fabrication artisanale, sur du « fait main », prendre part concrètement à la construction constituait une forme de statement, un positionnement artistique en soi.

Bénédicte Le Pimpec | Bien que l’équipe se soit formée bien avant le début de la construction à proprement parler, on peut dire, oui, que l’expérience du chantier a constitué, dans les premiers temps, une forme de rituel de commencement. Nous avions certes commencé à travailler ensemble plus tôt, notamment sur le montage juridique et financier du projet, mais l’expérience concrète du terrain a intensifié les relations et notre capacité à nous projeter dans le groupe et dans le projet. Et en tout cas, oui, il y eut au départ une grande excitation et une joie collective à s’engager ensemble dans cette aventure de construction, comme lors du premier moment de défrichage du terrain, celui où nous avons installé la boite aux lettres de l’association, etc.

Par la suite, ce n’est véritablement qu’à l’aune de l’ampleur temporelle de la construction (près de trois ans et demi passés quasi quotidiennement sur le chantier) et de l’épreuve que ce dernier a constitué pour les personnes et pour le groupe, que nous nous sommes rendu·e·s compte de la manière dont le chantier a constitué un liant très fort au sein de notre équipe. Le chantier, qui a demandé que nous nous engagions en présence les un·e·s avec les autres, parfois au gré de situations périlleuses, ou laborieuses, ou les deux, a ouvert un espace très singulier de composition du commun au sein du groupe.

Mathilde Chénin | Ce commun ne repose pas tant sur le partage de principes ou de valeurs (bien que nous en partageons bien évidemment un grand nombre), ni sur une ligne esthétique au travers de laquelle nous « ferions école » en quelque sorte, mais il se fabrique de proche en proche, au gré de la fabrication collective du lieu elle-même, du soin que nous lui prodiguons encore quotidiennement aujourd’hui.

Maxime, quels liens tissez-vous entre cette expérience et celle que vous avez menée au sein du laboratoire ALICE (atelier de la conception de l’espace) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, qui travaille sur les pratiques performatives d’architecture ?

Maxime Bondu | Les œuvres que je réalise prennent leurs sources dans le flux informationnel qui nous sert aujourd’hui de milieu et qui se cristallise par un travail de réplique, sculptural où le faire et la main ont une place importante.

Le projet Bermuda, sa conception, sa réalisation et son expérience courante incarnent une poursuite de questionnements et de la recherche que je mène artistiquement. Comment témoigner du monde qui nous entoure et des grands enjeux de notre époque ? Quel est le rapport endémique qu’entretiennent des objets ou des situations à leur environnement, local ou global ? Par certains aspects, Bermuda peut être perçu comme un organisme endémique en réaction face à un système complexe – territorial, politique, artistique et culturel – et met en lumière la force d’entités singulières mises en commun pour l’élaboration d’un terrain propice à l’habiter, à la création, au partage et à la durée dans le temps. Ce sont ces principes, additionnés d’une observation de l’existant, que j’ai pu également développer avec une pédagogie par le faire, en équipe et individuellement, au sein du laboratoire ALICE à l’E.P.F.L. Nous poursuivons aujourd’hui cette dimension pédagogique en accueillant des étudiants pour des visites, workshops et présentation à Bermuda.

Mathilde, quelle place cette expérience a-t-elle prise dans votre parcours de chercheuse ?

Mathilde Chénin | Bermuda a constitué l’un des deux terrains d’enquête dans le cadre de ma thèse, intitulée Quand les artistes font forme en habitant ensemble. Usages, présences, imaginaires. Cela n’a rien eu d’évident tout au long du travail de recherche, qui s’est longtemps appuyé sur l’expérience de deux autres lieux de vie et de travail artistique. Ce n’est finalement que relativement tardivement, au moment de l’écriture du manuscrit final, que Bermuda et l’expérience du chantier de construction sont devenus centraux dans ma réflexion. Il faut dire que ces deux gros chantiers (celui de Bermuda et celui de la thèse) se sont déroulés de manière concomitante entre 2018 et 2021, et que j’ai largement eu la tête dans le guidon…

Faisant du chantier l’espace-temps central de mon observation et de mon expérience, j’ai cherché à mettre en lumière comment le soin et l’attachement au lieu que l’on fréquente quotidiennement — parce qu’on y habite, parce que l’on y travaille — ouvrent des chemins inédits de fabrication d’un commun au pluriel ; une manière d’entrer en sympathie, dans le sens vibratoire et sonore du terme, avec les entours qui nous composent.

Bénédicte, vous avez travaillé sur « le faire comme cheminement », au sujet de la place du savoir-faire dans les pratiques conceptuelles. Articulez-vous ces deux expériences ?

Bénédicte Le Pimpec | Oui bien sûr, j’ai mené de front le chantier et la participation active à cette recherche sur le terrain. Initiée par l’historienne de l’art Ileana Parvu en collaboration avec Valérie Mavridorakis, ce projet de recherche s’intéressait à la place de la main dans le travail d’artistes que nous avons qualifiés de « post-conceptuels ». Nous nous sommes intéressées à la manière dont ces artistes fabriquent leurs œuvres, à leurs techniques, ceci incluant des procédés de délégations (à d’autres artistes, à des curateurs, à des machines…). Nous avions dans l’idée de revenir sur la séparation entre main et intellect, notamment à partir du texte de l’artiste Ian Burn sur la question de la supposée perte de compétences des artistes conceptuels. Mon collègue Jean-Marie Bolay et moi avons menés dix-huit entretiens avec un corpus d’artistes afin de les interroger sur leurs manières de faire. John M. Armleder, Christian Gonzenbach, Wade Guyton, Pierre Leguillon, Joëlle Tuerlinckx ou encore Anita Molinero nous ont accueillis dans leurs ateliers. Nous avons pu discuter avec leurs assistant·e·s, curateurs et curatrices avec lesquels ils et elles ont travaillés ou avec leurs pairs. C’était extrêmement stimulant, parce que nous parlions de savoir-faire, de techniques, parce que tous ont des compétences techniques extrêmement pointues, chacun·e dans son domaine. Bien sûr, ces questions ont alimenté ma présence sur le chantier, parce que la place de la main au travail était majeure à Bermuda, bien plus présente que dans ma pratique de commissaire d’exposition. Nous étions non seulement au travail physiquement, mais endossions aussi des rôles (couvreurs, plâtriers, plombiers, électriciens…) pour lesquels nous apprenions en faisant. Les différences entre penser et faire, mais aussi entre les catégories de métiers ont pour moi cessé d’exister à partir du début du chantier.

De quelle façon le bâtiment influe-t-il sur votre programmation et la pratique artistique de ceux qui y résident ?

Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin | On peut dire que le bâtiment influe, induit en partie les pratiques de celles et ceux qui y résident, du fait de sa morphologie et de la configuration de ses espaces. En faisant le choix de privilégier la mutualisation d’espaces et outils de fabrication artistique (avec un grand atelier dédié aux pratiques constructives en bois, fer, céramique, et un atelier de post-production vidéographique et sonore), plutôt que la mise à disposition d’ateliers individuels de création, nous répondons à titre d’exemple moins que d’autres lieux d’ateliers artistiques aux besoins et nécessités de celles et ceux qui pratiquent la peinture.

Au-delà, ce n’est pas tant le bâtiment en lui-même, que le fait que nous soyons avant tout un lieu de fabrication artistique, et non un centre d’art, qui influe sur notre programmation. Nous l’avons pensé en amont du chantier, au moment où nous avons réfléchi au programme. Le bâtiment découle de cette pensée. À cet égard, nous nous efforçons de faire de la production artistique et de l’appropriation des moyens de création, le centre de gravité de notre projet de diffusion. Il est ainsi primordial à nos yeux que chacune des propositions soit pensée de manière endogène à partir des nécessités du lieu et des enjeux au travail au sein de l’équipe, ou des artistes que nous accueillons en résidence.

Cette logique endogène guide depuis 2018 l’ensemble des propositions artistiques et curatoriales que nous portons collectivement avec Bermuda. C’est elle qui nous a amené·e·s à faire de la construction du bâtiment notre premier terrain artistique avec le programme les Bâtisseurs, qui a invité quatre artistes et collectifs d’artistes — The Chapuisat Brothers, Seulgi Lee, Simon Boudvin et BUREAU (Daniel et Galliane Zamarbide, Carine Pimenta) — à œuvrer directement au sein du chantier en leur confiant une intervention architecturale. C’est cette logique endogène qui, à nouveau, nous conduit aujourd’hui à engager le projet la Petite Forêt, qui accompagne la transformation d’une parcelle agricole attenante aux ateliers et jusque-là exploitée de manière intensive et monochrome, afin de la réparer et de donner place, à nouveau, au vivant et à son agentivité. Le processus artistique, paysager et agricole que nous y impulsons depuis la relation habitante que nous entretenons au territoire vise à dessiner les nouveaux usages maraîchers, vivriers et collectifs de cette parcelle.

Thomas, cette expérience de conception, durant laquelle vous avez dû particulièrement conscientiser les gestes que votre dessin impliquait, vous a-t-elle changés, en tant qu’architectes ? Prolongez-vous cette façon de composer avec des gestes élémentaires ? Le cas échéant, pour quelles raisons ?

Thomas Mouillon | Ce projet a été vraiment fondateur pour moi. Cette expérience m’a appris beaucoup de choses sur l’intérêt de la participation et de l’appropriation sur le soin que les habitants ont ensuite du bâtiment. Nous essayons de laisser de la place aux futur·e·s habitant·e·s pour qu’ils puissent s’impliquer dans les lieux que nous construisons et qu’ils habitent.

Cependant, je ne pense pas avoir l’énergie de refaire un tel projet. J’y ai investi beaucoup de temps et aujourd’hui je n’ai pas la disponibilité nécessaire. Ce qui nous a emportés, c’est aussi l’histoire relationnelle : un collectif qui fonctionnait vraiment bien, avec lequel nous partagions des valeurs communes. Ce fut donc aussi et peut-être avant tout une histoire d’amitié.

Questions

Sarah Ador

Réponses

Thomas Mouillon, architecte (Atelier ACTM), Maxime Bondu, Bénédicte Le Pimpec & Mathilde Chénin, artistes résident·e·s (Bermuda)

Documents

Atelier ACTM

Photographies

Bermuda, Guillaume Robert, Thomas Mouillon