Introduction

qui Merril Sinéus et Séverine Savigny (agence oboh)

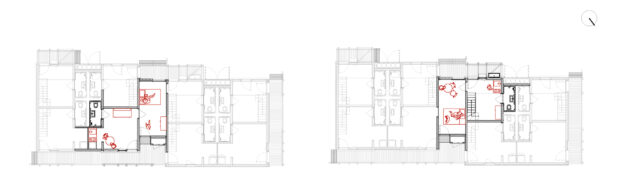

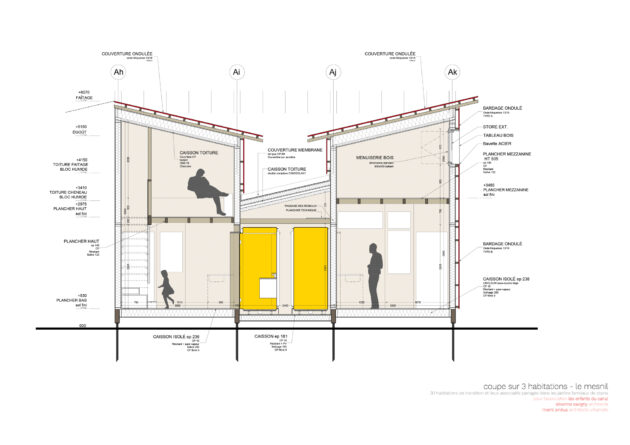

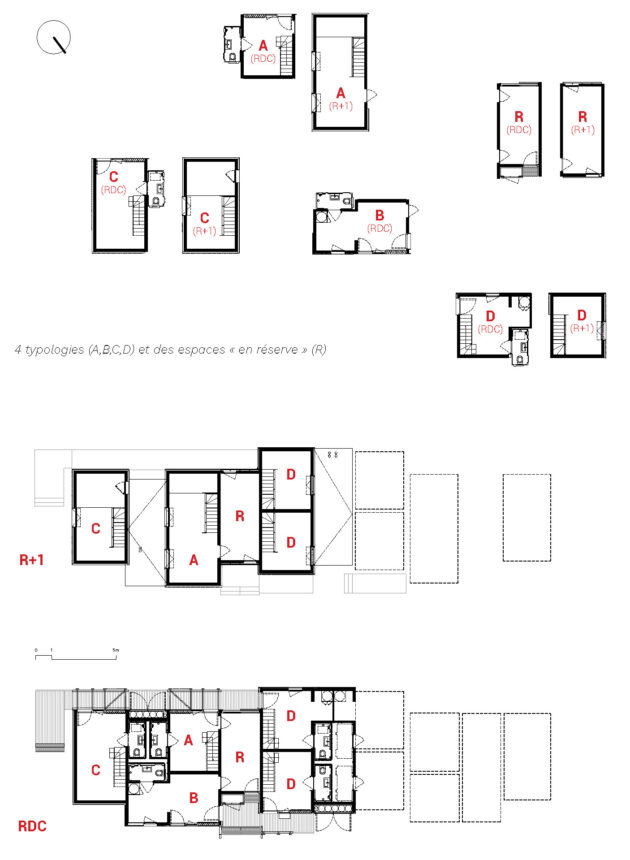

quoi 30 habitations de « transition » (4 studios, 13 T1, 9 T2, 4 T3) et lieux associatifs partagés (salle commune, bureaux, buanderie, atelier, stockage)

où Jardins familiaux, 19 rue du Moutier, Stains (Seine-Saint-Denis)

quand Construction de la tranche 1 (« les serres ») : 2018 ; tranche 2 (« les habitations ») : 2019-2020 | Livraison : 2020

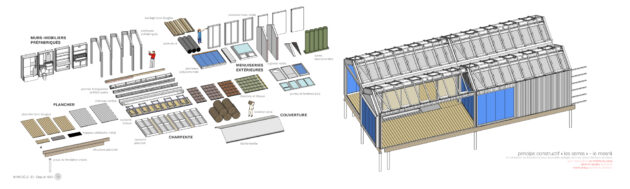

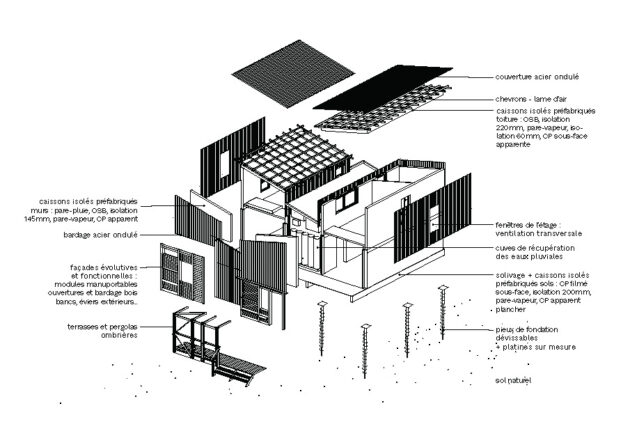

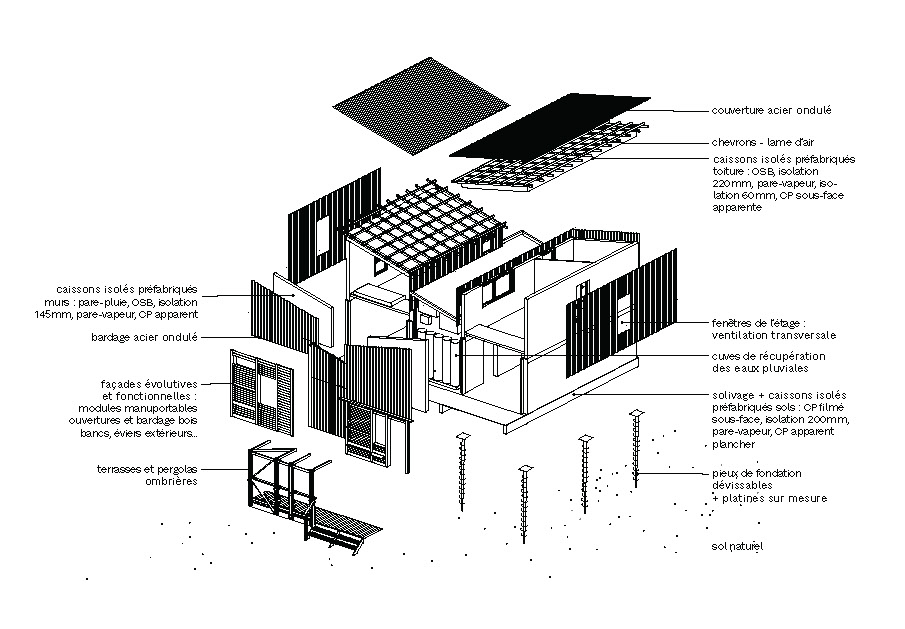

comment Bâtiment réversible sur fondations micro-pieux vissés : structure démontable en caissons isolés préfabriqués bois (plancher, murs, toiture)

pourquoi Insertion sociale par le logement de familles en grande précarité (dispositif MESNIL)

pour qui Association les Enfants du Canal

avec qui Structure bois : Racine BE (Cyril Macquaire) | Ingénierie environnementale : Netallia (Nicolas Martinez et Philippe Guigon) | Paysage : Territoires (Etienne Voiriot, Valentin Kottelat, Victorine Lalire) | OPC : Exagone (Christian Mouard) | BCT et SPS : Alpes Contrôles

par qui VRD et paysage : Terideal, Pinson paysage | Tranche 1 « les serres » : Fondations, charpente, menuiserie, serrurerie, couverture : Depuis 1920 ; Fluides et technique : MPE | Tranche 2 « les habitations » : Fondations, ossature bois charpente, bardage bois : Charpente Cénomane ; Menuiseries extérieures et intérieures, peinture et revêtements : Depuis 1920 et Régie de quartier de Stains ; Couverture, métallerie, serrurerie et container : CRTS et Garcia étanchéité ; Fluides et technique : LCE et ECFrance

combien Coûts : VRD et paysage : 227 000 € HT ; tranche 1 « les serres » : 490 000 € HT ; tranche 2 « les habitations » : 1 630 000 € HT | Surfaces : « les serres » SU =164 m² ; terrasses 99 m² ; « les habitations » SU = 804 m² + terrasses 101 m² ; jardin : 763 m²

Construire en zone maraîchère

Léna Guillo | Vous avez construit des hébergements au cœur des jardins familiaux de la ville. Quelles étaient les caractéristiques du terrain quand vous l’avez découvert ?

Merril Sinéus | Sur plusieurs hectares autour des jardins familiaux, on trouvait – et on trouve encore – de très nombreuses baraques d’habitation informelle. A l’exception de quelques merlons, le terrain de projet était quant à lui un terrain communal non construit, sa topographie (créée par la mairie pour éviter les occupations) a généré un gros travail d’aplanissement.

Le projet prend donc place sur du foncier destiné au maraîchage (zonage Nj) : quel type de contrat a été passé avec la ville pour que l’installation d‘habitations soit possible ? Quelle implication sur vos choix constructifs ?

Une convention d’occupation avait été initialement signée pour 3 ans. Le projet a donc été conçu pour être démontable et remontable sur un autre terrain, dans une autre configuration. Puis, au cours des études de conception, une prolongation de la convention à 10 ans a été négociée par l’association. Le parti-pris de démontabilité me questionne donc beaucoup aujourd’hui, parce que cette caractéristique a renchéri le coût du projet. Est-ce que cela valait bien la peine ? Est-ce qu’il n’aurait pas fallu militer dès le début pour en faire un réel projet durable, sans passer par un principe d’installation temporaire ? D’autant que techniquement, nous avons dû satisfaire à toutes les normes s’appliquant à des logements pérennes.

Ce terrain au milieu des jardins n’était pas viabilisé car non conçu pour accueillir de l’habitat : comment cela a-t-il impacté votre conception, votre projet de façon plus générale ?

Au départ, nous pensions brancher les toilettes sur les citernes de récupération des eaux pluviales, mais le calcul du bureau d'études a hélas montré que la quantité d'eau n’était pas suffisante, ce qui nécessitait de se brancher sur le réseau en parallèle. Seules les toilettes des « serres » ont donc été branchées sur les récupérateurs. Nous avons donc finalement dû tout amener depuis la rue : l'eau, l'électricité et l'assainissement. Ce travail nous a pris beaucoup de temps de chantier et de budget. Je dirais aujourd’hui que le fait de choisir un terrain éloigné non viabilisé pour cette opération, c’était politiquement plus facile à gérer, mais que cela a créé des surcoûts importants.

Quelle était l’ambition de ce projet vis-à-vis du besoin de logement constaté localement ?

S’il permet effectivement d’héberger des personnes qui habitaient aux alentours de manière informelle, le projet a été pensé pour répondre à des enjeux gérés à échelle régionale. Il s’agit d’un lieu destiné à la réinsertion par le logement, donc l’association qui gère cet hébergement bénéficie entre autres d’un financement régional pour un accompagnement social plus large, dont l’ambition relative conditionne les possibilités d’accueil selon les périodes : aujourd’hui, elle se limite à 20-25 logements sur les 30 créés pour répondre au cahier des charges régional du programme MESNIL (Mission Expérimentale de Suivi Novateur et d’Insertion par le Logement). Étant propriétaire du terrain, la mairie a toutefois demandé à ce que les familles communales bénéficient d’une priorité.

Participation habitante

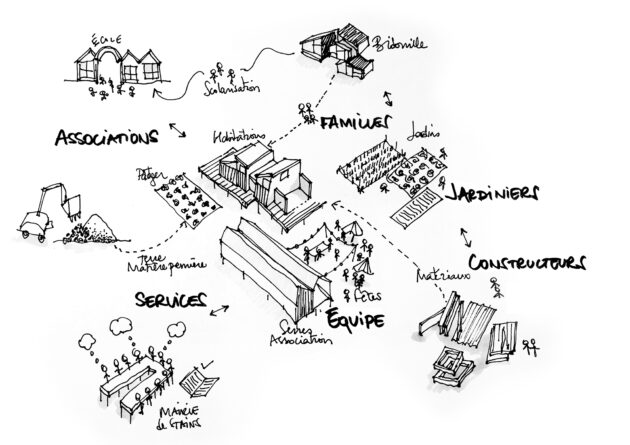

Quelle a été la place de la participation dans votre processus de conception ?

Nous avons commencé par une phase de programmation du projet, parce que la commande de l'association était au démarrage très sommaire. Elle tenait sur une page A4 : c'était globalement 30 hébergements et de quoi travailler pour l'équipe des Enfants du Canal sur le même terrain. Réalisé de façon participative avec l’association, ce travail préalable a fait émerger de nombreuses idées d’usages du lieu, que nous n’avons pas forcément mises en place mais qui pourraient l’être à l'avenir. Notamment l’idée de créer un lieu nourricier, en travaillant avec le fait de cultiver et de transformer la production sur place. Aujourd’hui le potager commence tout juste à être créé. Nous avions aussi eu l'idée de dessiner le mobilier, mais cela n’a été fait que pour les espaces extérieurs, par les paysagistes de Territoires ; une mission de base en demande déjà tellement. Nous étions déjà quasiment à plein temps pendant trois ans sur ce projet avec Séverine Savigny, ce qui est déjà exceptionnel par rapport à ce que fait une agence classique. C’est assez frustrant de constater que l’on ne peut pas tout mettre en place soi-même, mais ce projet-là est plein de potentiel du fait des initiatives originales de l’association qui le porte.

Au-delà de l’association gestionnaire, comment avez-vous procédé pour faire participer des habitants des bidonvilles alentour au processus de conception de ce projet ?

Au départ, notre idée c’était de pouvoir co-concevoir le projet avec les familles qui habiteraient sur place. Au final, pour des questions de temporalité, ça n’a pas été les mêmes familles au début qu’à la fin. L'association était d’ailleurs un peu réticente à l’idée de créer une relation d'attachement trop forte entre les familles participantes et les hébergements, car il s’agit de logements temporaires. Nous avons donc fait une présentation du projet aux familles qui étaient suivies par les Enfants du Canal au moment des études. Mais nous avons surtout fait des ateliers avec des jeunes en service civique (programme Romcivic), qui à la fois venaient de ces habitats informels, étaient suivis par l'association et avaient cette « expertise », en quelque sorte, d'habiter en bidonville. On a imaginé ensemble des lieux d'habitation qui soient à la fois adaptés au contexte des jardins, mais aussi pensés comme une transition vers un potentiel logement social, plus tard. Nous avons organisé plusieurs ateliers très intéressants avec eux sur les enjeux de voisinage, d’intimité, de dedans-dehors, de partage de certaines pièces ou non, comme le sujet de la salle de bain personnelle, des choses comme cela.

Ménager la densité

Justement, la parcelle étant très étroite, comment avez-vous travaillé la densité avec les habitants et évité la promiscuité ?

Entre la taille du terrain (une longue parcelle maraîchère de 17 m par 110), le budget et notre choix de ne pas construire en hauteur parce qu'on est dans un environnement plutôt bas, la densité était forcément un enjeu du projet. Initialement, je crois que nous n’avons pas tout de suite eu conscience de ce que cela signifiait de vivre à 30 familles sur le même terrain. C'est en abordant ces questions de voisinage et de promiscuité lors des ateliers que nous nous sommes rendues compte que le terrain était très étroit. Il est devenu important dans la conception de faire attention à ce que, quand je sors de chez moi, je ne sois pas forcément face à celui qui sort de chez lui. Donc il y avait cette idée d'avoir des entrées devant et derrière, que chacun se sente un peu libre de rentrer et sortir comme il veut. C'est un sujet qui a été fondateur dans l'implantation des maisons les unes par rapport aux autre, le fait qu’il y ait trois blocs décalés avec une coursive derrière et une devant. Mais cela a contraint à la fois l’implantation et la taille des logements les uns par rapport aux autres, le nombre de studios par rapport aux logements qui ont une ou deux chambres. C’était de la couture. Je dirais qu’on a essayé de créer le maximum de surface habitable, sachant que le nombre de logements était imposé. De fait, les espaces extérieurs paraissent aujourd’hui trop petits pour l’association, notamment en été, où l’extérieur est très occupé. Si on avait eu le choix d’un terrain moins réduit, on aurait prévu plus de surface par famille.

Prendre le temps

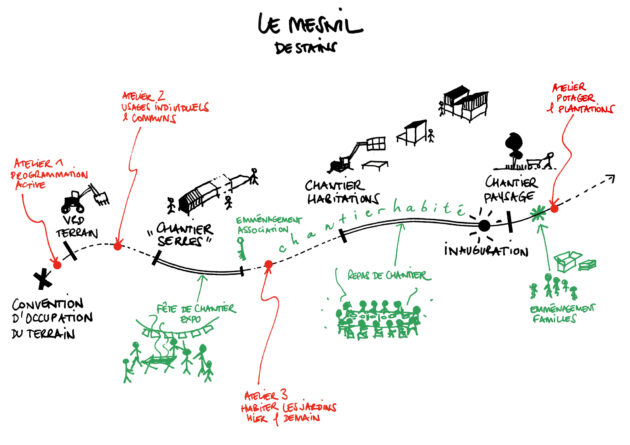

Le site a pu être investi de façon continue par l’association, y compris durant le temps du chantier, d’une certaine façon mené en « site occupé ». Pouvez-vous nous en parler ?

En effet, nous avons fractionné le chantier en plusieurs étapes. Nous avons commencé par le bâtiment commun des « serres », qui a été livré de façon séparée, ce qui a permis de l’utiliser pour le reste du chantier. Cela a créé de la complexité parce qu’il fallait tout de même délimiter une zone de chantier avec une seule entrée disponible sur la rue. Mais cela a permis à l'association de commencer à travailler à l'accompagnement des familles dans ce bâtiment en même temps que les entreprises en utilisaient une partie comme base-vie. Il y avait cet échange, cette proximité physique au quotidien qui a nourri le projet, même si cela pouvait créer de l’inconfort. Quant à nous, nous étions très à l'écoute de leur retour d’expérience, ce qui a permis de modifier quelques éléments du projet en cours de route.

Nous avons aussi organisé quelques repas de chantier collectifs, et un moment d'ouverture du site pour montrer aux partenaires et financeurs comment il allait fonctionner, puis l'inauguration du premier bâtiment des serres avec la mairie, le conseil municipal et les premières familles. Je trouve ça bien que l’ouverture au public ait été progressive : nous avons vraiment tenu à ce que le processus prenne du temps, pour ne pas qu’il s’impose au contexte.

Vous avez consacré trois ans à temps complet à ce projet : quel rapport au temps avez-vous embrassé et revendiqué dans cette expérience, et pourquoi ?

Cet enjeu de temporalité s’est posé dès le départ. Il faut savoir que sur les projets de relogement dans des contextes de bidonvilles, le premier argument, c'est toujours de dire qu’il y a urgence pour qu’il y ait dignité. Il faut absolument reloger les familles le plus vite possible. Moi je pense qu'au contraire, le fait de prendre le temps permet au projet de mieux vivre au-delà de l’amélioration matérielle. Mais nous ne sommes pas tous d'accord sur cela. Quand il y a des montages de villages d'insertion en modules préfabriqués par des groupes de construction qui font ça à la chaîne, ça va très vite. Mais du coup, quid de l'insertion dans le quartier, quid des activités qui peuvent se créer parce qu'on prend le temps de les penser et qui ne peuvent mûrir que sur le temps long ? J'essaie vraiment de lutter contre l'a priori qui dit que ce type de projets-là, sur mesure, coûte plus cher qu'un projet modulaire. C'est faux, c'est ultra faux, je le maintiens et je pourrais le prouver. Cela peut prendre plus de temps à s’installer, parce qu'il faut le concevoir, il faut le penser, ce qui est plus long que de poser des containers les uns à côté des autres, mais ça ne coûte pas plus cher en termes financiers.

Quel posture pour l'architecte ?

Vous avez joué plusieurs rôles dans ce projet, qui sont plus usuellement portés par des professions différentes (AMO, programmiste, médiateur,…) : qu’en pensez-vous a posteriori ?

Maintenant que ce projet est derrière nous, nous nous demandons encore si c’est bien une bonne idée qu’une même structure fasse à la fois la médiation, la co-conception et le suivi classique de maîtrise d'œuvre. Nous pensons qu'il est peut-être plus intéressant qu'il y ait plusieurs regards, car la médiation demande un engagement qui est difficile à gérer en plus du reste pour une seule structure. Mais nous voyons bien que c’était une sorte de luxe que d’être au contact à la fois des gestionnaires du lieu et des futurs usagers. Il y a eu une forme de proximité entre l'équipe de conception et le maître d’ouvrage qui, je pense, n’est pas si courante.

Vous avez écrit « le travail de l'architecte est de faciliter la vie en bidonville plutôt que de prôner coûte que coûte sa résorption ». Pouvez-vous expliciter cette idée ?

La question de la résorption est compliquée parce qu’en France, la politique majoritaire consiste à éradiquer absolument le bidonville du fait de son caractère indigne. Alors qu'en fait, quand on regarde un peu les situations, le bidonville, c’est une étape du parcours des familles, qui correspond à leurs contraintes et opportunités à un moment donné. Alors oui, il faut faire en sorte que les familles accèdent à une meilleure situation, mais en même temps, il ne faut non plus nier que c'est une étape et que c'est leur étape. Il me parait plus pertinent de travailler avec l'existant, au lieu d’effacer à la fois leur histoire et la façon spécifique dont on vit dans les bidonvilles. Il faut aussi arrêter d’espérer que cette réalité disparaisse complètement. Par exemple, pour ce projet-là, le discours politique était de dire que l’opération permettrait de résorber les bidonvilles alentour, alors qu’en parallèle, de nouvelles familles ne cessent d’arriver.

Quelle a été la plus-value de votre regard d’architecte sur ce projet ?

Au début du projet, le directeur des Enfants du Canal me demandait pourquoi on n’utilisait pas des conteneurs. Après de nombreuses discussions, il nous a fait confiance, parce qu’on lui a dit « c’est hors de question ». Un conteneur, c'est fait pour contenir, et nous on ne contient pas, on fait en sorte que les gens habitent : c'est une autre idée. Donc on a vraiment tenu à dire qu’on pouvait faire mieux en faisant du préfabriqué bois et du sur-mesure par rapport au terrain. L’exiguïté de la parcelle a joué en la faveur d’une approche sur-mesure.

Réplicabilité

Savez-vous si ce projet a inspiré les Enfants du Canal ou d’autres structures sur d’autres lieux ?

Je ne sais pas si ce travail a eu un impact sur des associations mais je suis à peu près sûre qu’il n’y a pas aujourd’hui de projets comparables à celui-là. Il existe de nombreux villages d'insertion composés de modules préfabriqués, bardés de bois pour se donner un style. Mais, des comme celui-là, conçus et construits de zéro pour le lieu, je n’en connais pas. Je pense pourtant que ce projet a un vrai potentiel de réplicabilité. Peut-être qu'il y a des idées que nous avions ici qui ne pouvaient pas être mises en place, mais qui pourraient l’être ailleurs. C’est important de diffuser ce projet parce qu’il pourrait donner des envies et des idées à d’autres communes ou associations, qui ont eu ici la preuve que c’était possible. Ce genre de projets tiennent grâce à une volonté politique forte. Ici, il y a eu une conjonction entre une commune, une association et un financement adéquat.

Questions

Léna Guillo

Réponses

Merril Sinéus

Photographies

Nicolas Waltefaugle, Merril Sinéus, A. de Nardi, C. Mouard, Territoires

Documents graphiques

oboh

Edition, relecture

Sarah Ador