rural bureaux bois chanvre terre crue artisanat local matériaux sains métamorphose patrimoine toucher

Dans les Vosges, architecture du faire, bâtisseurs de sens

Bérengère Choserot Robin Lalaut | 29 avril 2025

Introduction

qui Agence d’architecture FaireSens - Robin Lalaut & Bérengère Choserot

pour qui SCI Osola, Bérengère Choserot et Robin Lalaut

quoi Réhabilitation d’une grange en bureau et un logement

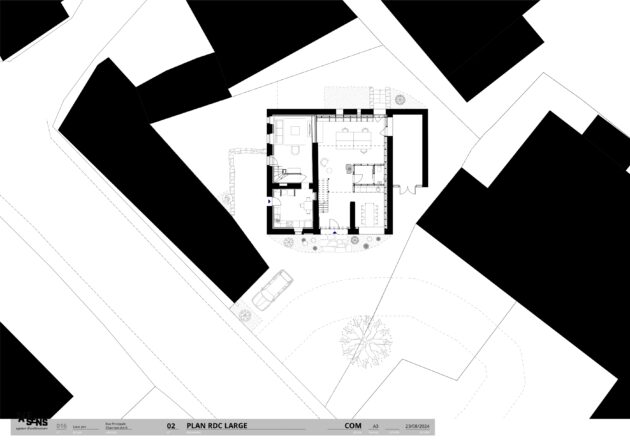

où Charmois-devant-Bruyères

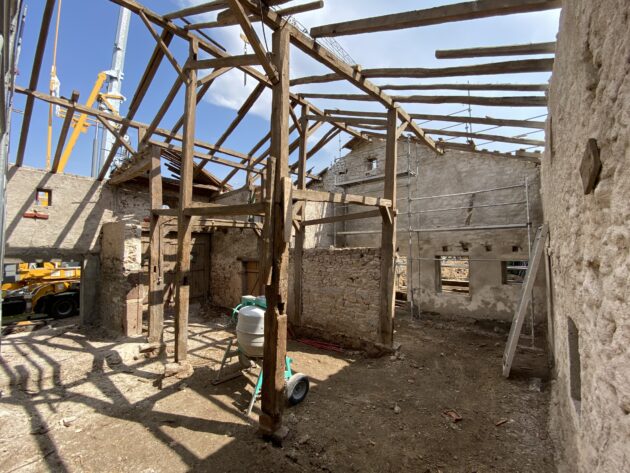

quand Études de février 2022 à avril 2023, achat : 2 février 2023, chantier de mai à décembre 2023

combien 155 m2 / travaux : 261 k€HT

par qui VRD, démolition, gros-œuvre, charpente, couverture : RADV | Dalle béton quartzé : RADV sous-traitance Intersol - Joan Remy | Façades : RADV sous-traitance Jean-Yves Mathis | Menuiseries extérieures : Menuiserie Lecomte | Menuiseries intérieures : Menuiserie Vaxelaire | Plâtrerie & peinture : PBA - Alexandre Bedel | Chauffage, plomberie, sanitaire : AMS Chauffage | Électricité : Georges Électricité | Serrurerie : Ludovic Perrot | Poêle et fumisterie : Pierres Décor

Vision architecturale

Alissa Wolff | Le nom de votre agence porte en lui une forme de promesse. Que signifie pour vous « faire sens » dans votre pratique architecturale ? Est-ce une invitation à une exigence constante ?

Bérengère Choserot, Robin Lalaut | Pour nous, « faire sens » signifie donner une véritable cohérence à chaque projet. Ce nom d’agence reflète notre vision de l’architecture comme une démarche profondément ancrée dans un contexte, un dialogue et une vision d’avenir. Cela implique de comprendre l’histoire d’un lieu, les attentes de ceux qui y vivent ou y vivront, et d’intégrer ces dimensions dans une réponse soutenable et respectueuse de son environnement.

Cette exigence nous accompagne constamment. Chaque décision architecturale de projet se doit d'être juste, fonctionnelle, sobre - et jamais gratuite. Nous croyons qu’un projet réussi ne se contente pas de répondre à des besoins pratiques : il doit aussi être beau, c’est-à-dire susciter une émotion esthétique, plaire à l’œil, mais aussi enrichir le patrimoine local, renforcer les liens humains et s’inscrire dans une vision à long terme.

Un exemple concret : dans notre commune, nous avons entrepris une démarche d’utilisation de bois communal pour construire la future mairie. Après repérage et marquage des arbres avec l’ONF et le Maire, nous avons travaillé en amont avec le bureau d’études ISAIAS pour dimensionner les sections de la charpente. Les grumes nécessaires ont ensuite été coupée par des bûcherons locaux, sciées au village, puis mises à sécher naturellement, sans séchage artificiel. Les pièces de bois prennent ensuite la direction d’un atelier de taillage situé dans les Hautes-Vosges (Taille Bois), avant d’être posées sur le chantier par la SARL Dominique Valence. Ce circuit court valorise une ressource locale et mobilise les savoir-faire du territoire.

« Faire sens », c’est aussi « penser pour faire » et « faire pour penser ». Nous cherchons à concevoir une architecture qui prend forme dans la confrontation entre une approche intellectuelle et conceptuelle et les contraintes concrètes et techniques. C’est pourquoi nous aimons mettre la main à la pâte, participer à des chantiers, pratiquer l’auto-construction. Sur ce projet, nous avons ainsi piqué les joints des murs en pierre, façonné les trois premières marches de l’escalier à partir de chêne de réemploi issu de l’ancienne charpente, parachevé l’étanchéité à l’air et fabriqué plusieurs éléments de mobilier. Cela nous permet de tester concrètement ce que nous dessinons, d’affiner les détails, les assemblages, les mises en oeuvre. Nous défendons une architecture artisanale, construite par les mains de l’homme.

Récemment, un maçon nous expliquait comment il comptait bancher un soubassement en béton apparent comportant des allèges. N’étant pas spécialistes du béton, nous lui avons demandé s’il ne valait pas mieux procéder en deux temps. « Ça m’arrangerait ! Mais cela créerait un joint de part et d’autre de l’allège, ça ne vous dérange pas ? », « Non pas du tout, on va regarder ensemble pour calepiner les joints ». Ce genre d’échange est précieux. Il reflète la relation que nous cherchons à nouer sur chaque chantier : une collaboration où chaque intervenant prend soin du travail de l’autre.

Enfin, « faire sens » renvoie aussi fortement à l’aspect humain de notre métier : un projet architectural est une aventure collective, une rencontre entre idées, savoir-faire et aspirations. Nous tissons avec nos commanditaires une relation de confiance : ils nous confient bien plus qu’un bâtiment : un lieu de vie, de mémoire, parfois même de transformation personnelle. Nous veillons aussi à créer un dialogue avec les artisans, dont les mains donnent vie à nos idées. Le chantier devient un lieu de partage, où l’exigence constructive rencontre la sensibilité humaine.

Territoire rural

En quoi le fait de vivre et travailler dans un village influence-t-il concrètement votre pratique architecturale ? À l’image du médecin de campagne, peut-on parler d’un « architecte de campagne » jouant un rôle durable dans son territoire ?

Ayant très peu travaillés en milieu urbain, il nous est difficile de mesurer précisément ce que cela aurait changé. Mais une chose est sûre : vivre et travailler dans un village nous ancre fortement dans notre territoire. Cela nous place dans une relation directe avec ses paysages, son climat, ses habitants et ses ressources locales. Le monde rural a ses propres codes, ses manières d’habiter, ses réseaux d’entraide et son rapport au temps, souvent très différents de ceux des milieux urbains. Partager le même cadre de vie que nos clients nous rend plus accessibles et facilite le dialogue : nous parlons le même langage, connaissons les artisans locaux, les ressources disponibles et les contraintes propres du lieu. Cette proximité créé des relations de confiance et nous permet de concevoir des projets sans doute mieux adaptés aux usages et aux modes de vie ruraux.

Nous aimons bien l’image de « l’architecte de campagne ». Comme le médecin du même nom, nous essayons d’avoir une approche holistique et sur-mesure. Notre rôle dépasse la simple conception de bâtiments : nous accompagnons nos clients sur le long terme, facilitons les échanges avec les artisans et assumons pleinement une position d’acteur du cadre de vie local. Nous avons la chance de pouvoir tisser des liens forts avec les particuliers, les élus, les artisans. Avec ces derniers, nous expérimentons des modes constructifs plus vertueux, dans une dynamique de progression commune.

La quasi-totalité des projets sur lesquels nous travaillons se situe dans un rayon de 30 km autour de notre agence. Ces trois dernières années, nos commandes sont venues de proches – familles, amis, anciens collègues – ce qui a naturellement instauré un climat de confiance. Parmi eux : la rénovation et l’extension d’une ancienne ferme transformée en maison communale à Charmois-devant-Bruyères, notre propre village ; la nouvelle mairie d’Assenoncourt, là où j’ai grandi et où vivent encore mes parents, isolée en laine de mouton pour soutenir une filière locale ; ou encore la réhabilitation du presbytère du Val d’Ajol, un lieu auquel nous sommes liés par des attaches sportives et amicales. Nous avons aussi accompagné des particuliers engagés dans des changements de vie radicaux, pour lesquels l’habitat devient un projet de société : autonomie énergétique, lieu de vie couplé à une activité professionnelle, modes de vie alternatifs. Ces projets se construisent souvent dans la durée, en collaboration étroite avec les mêmes artisans – dont certains sont devenus des amis. Ce contexte de proximité explique les liens solides que nous avons pu tisser, et l’engagement que nous mettons dans chaque projet.

Histoire du lieu

Pouvez-vous nous retracer l’histoire des granges traditionnelles de la région, ainsi que celle du projet lui-même ?

Les granges et fermes traditionnelles des Vosges sont le reflet d’une histoire rurale et montagnarde dense. Dès le Moyen Âge, elles se développent autour de l’agriculture et de l’élevage. Typique de la région, la ferme-bloc vosgienne regroupe sous un même toit les espaces d’habitation, d’élevage et de stockage. Cela donne des bâtisses volumineuses et profondes, souvent isolées. Elles sont construites avec des murs en moellons de pierre de 50 cm d’épaisseur, des encadrements en pierre, une charpente à hommes-debout et une couverture en tuiles de terre cuite. Les façades présentent régulièrement trois travées perpendiculaires au mur gouttereau, lisibles en façade par la typologie des ouvertures : la porte et les fenêtres d’habitation, la porte de grange et la porte d’écurie ou d’étable. Les pignons abordent souvent un bardage bois en parties hautes — la ramée — plus ou moins ajouré pour ventiler le grenier.

Délaissées au XXe siècle avec l’exode rural, ces bâtissent retrouvent aujourd’hui un intérêt car elles incarnent un lien fort avec le territoire. Elles présentent également des caractéristiques thermiques intrinsèques et offre des volumes généreux — même si leur rénovation suppose souvent des budgets conséquents au regard des surfaces.

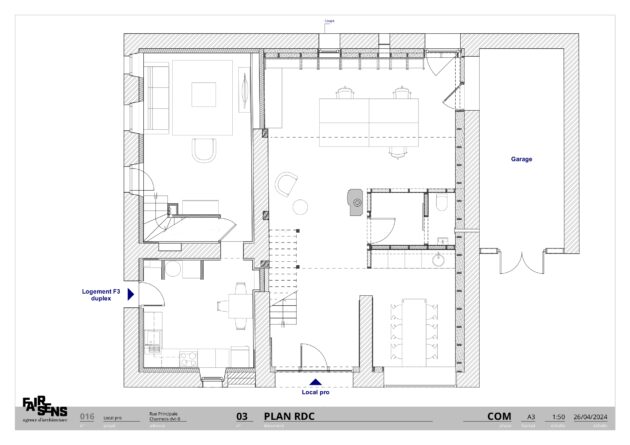

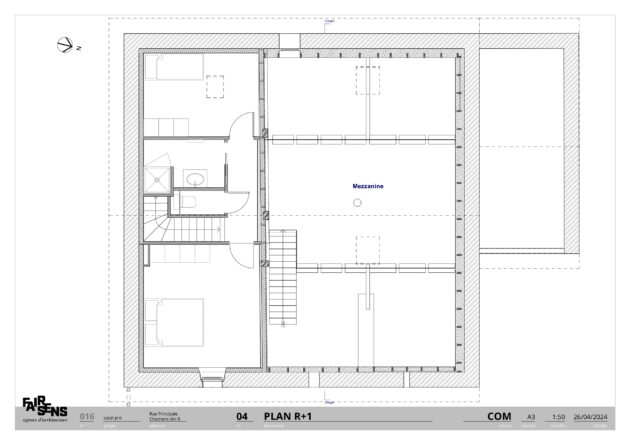

Notre projet de réhabilitation est né d’un double engagement : celui de revaloriser le patrimoine rural vosgien et faire le choix de vivre et de travailler en milieu rural. Pour redonner vie à cette grange à l’abandon et garantir une viabilité économique à l’opération de réhabilitation, nous avons souhaité lui attribuer deux nouveaux usages. D’une part, la création d’un petit logement — un T2 en duplex avec jardin — dont manquent cruellement nos villages pour héberger des jeunes, des familles monoparentales ou encore des seniors. D’autre part, un espace de travail pour une agence d’architecture en cœur de village.

Autre axe central dans notre démarche : faire de cette opération une vitrine de la valorisation des matériaux bio et géo-sourcés. Dans les bureaux, cette ambition en devient même expérimentale et démonstrative. Nous avons ainsi mis en œuvre, à l’état brut, le bois, la pierre, l’argile et le béton de chanvre.

Au final, cette réhabilitation apporte un grand confort d’usage à ses habitants et travailleurs. Elle inspire également ses visiteurs, qui nous disent régulièrement s’y sentir immédiatement bien.

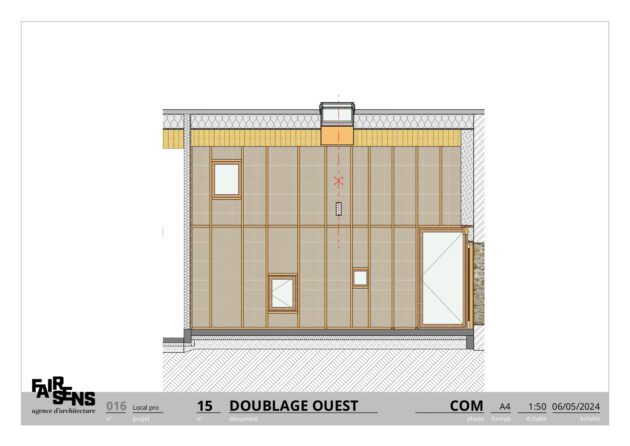

Doublage chaux-chanvre

En quoi le doublage chaux-chanvre des murs extérieurs s'est-il distingué comme une solution adaptée et pertinente pour la rénovation d'un bâti ancien, tant sur le plan technique qu'esthétique ?

Le doublage chaux-chanvre est une des solution particulièrement adaptée à la rénovation du bâti ancien. Sur le plan technique, il offre une isolation et une correction thermique perspirante, qui épousent les irrégularités des murs de pierre tout en garantissant un très bon confort thermique, hygrométrique et acoustique. Sur le plan esthétique, il préserve l’authenticité du bâti grâce à des textures douces et chaleureuses, en harmonie avec d’autres matériaux traditionnels comme la pierre ou le bois.

Par ailleurs, le chanvre est un matériau renouvelable à croissance rapide, qui capte du CO₂ pendant sa culture (environ quatre mois) sans avoir besoin d’intrants chimiques. Il est cultivé en France et sa transformation est peu énergivore. Le béton de chanvre ne se tasse pas, n’attire ni rongeurs ni insectes et est extrêmement résistant au feu.

Sur ce chantier, 2,7 tonnes de chènevotte issues de Champagne-Ardenne (Chanvribat®, Tradical) ont été mises en œuvre par l’entreprise de maçonnerie RADV, basée au Val d’Ajol. Ce projet était notre tout premier chantier intégrant du béton de chanvre, réalisé avec un ami maçon-charpentier qui n’en avait jamais mis en œuvre non plus. C’était donc une vraie première pour nous deux, menée dans un esprit d’expérimentation et d’apprentissage partagé.

Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir le béton de chaux-chanvre banché, et qu’avez-vous tiré de cette première expérience ?

Notre choix s’est porté sur un doublage intérieur en chaux-chanvre banché, pour plusieurs raisons :

- L’entreprise ne disposait pas de machine de projection, et la location nous semblait risquée en l’absence d’expérience préalable. Une formation sur site aurait pu être envisagée, mais nous avons préféré rester sur une méthode manuelle.

- L’option des blocs de chaux-chanvre maçonnés a été écartée car nous souhaitions conserver l’aspect brut du matériau, sans enduit de finition. Or les blocs, visuellement très proches de parpaings, ne correspondaient pas à l’esthétique recherchée. De plus, les murs en pierre existants, très irréguliers et avec beaucoup de fruit, compliquaient la pose de blocs.

- Enfin, l’aspect strié du chaux-chanvre banché nous plaisait beaucoup : il évoque les strates du pisé et exprime visiblement le geste de mise en œuvre.

Ce choix avait cependant un coût non négligeable. Nous avons estimé que ce doublage intérieur en béton de chaux-chanvre banché, de 20 à 30 cm d’épaisseur selon les endroits, nous avait coûté environ deux fois plus cher qu’une solution classique en laine de bois de 140 mm, avec parement en plaques de plâtre et finition peinture.

Avec le recul, nous referions sans doute une épaisseur moindre : au-delà de 15 cm, le gain thermique est marginal, tandis que le temps de séchage augmente fortement (près d’un an dans notre cas). De plus, la mise en œuvre banchée est très chronophage et demandeuse en main-d’œuvre. Elle est intéressante dans un cadre d’autoconstruction, mais moins viable économiquement pour un chantier mené par des professionnels, qui gagneraient en efficacité avec une machine de projection.

Cela dit, cette première expérience a laissé une bonne impression : lors d’un projet ultérieur, alors que nous avions initialement prévu un doublage en laine de bois, le patron de RADV lui-même nous a proposé de le remplacer par un doublage en béton de chaux-chanvre projeté, afin d’épouser au mieux un mur particulièrement irrégulier. Ce retour d’expérience positif montre que la démarche a su convaincre, y compris au sein de l’entreprise.

Expérimentations

Vous avez expérimenté différentes techniques de mise en œuvre du chanvre et testé plusieurs finitions. Quels enseignements en tirez-vous, et en quoi ces choix participent-ils à l'identité de l'espace rénové ?

Nous avons fait réaliser deux types de mises en œuvre : avec ossature cachée ou avec ossature visible façon colombage, très pratique pour y fixer des éléments comme une bibliothèque ou de l’affichage. Par ailleurs, nous avons fait le choix de conserver le béton de chanvre apparent, brut, sans enduit de finition. Nous apprécions sa texture à la fois minérale et végétale, qui laisse transparaître les strates liées à sa mise en œuvre. Ce matériau offre également une correction acoustique très efficace, apportée par son irrégularité. L’ambiance dans nos bureaux est particulièrement feutrée et douce, sans surface lisse, blanche et froide.

Nous précisons qu’il est néanmoins déconseillé habituellement de laisser le béton de chanvre brut sans finition, pour plusieurs raisons :

- Il est légèrement friable en surface. Bien qu’il durcisse avec le temps, des brins de chènevotte peuvent se détacher lorsqu’on frotte la surface. Dans nos bureaux, cela ne nous pose aucun problème, mais ce pourrait être gênant dans d’autres types d’espaces.

- Il n’est pas totalement étanche à l’air, comme nous l’ont indiqué plusieurs spécialistes. Cela dit, après un test d’infiltrométrie, les résultats se sont révélés satisfaisants, sans atteindre des performances supérieures aux normes actuelles. Les défauts d’étanchéité ne concernent pas les parties courantes de l’enduit mais plutôt les jonctions avec d’autres matériaux, où apparaissent des fissures de retrait.

- L’enduit de finition, selon son épaisseur, peut jouer le rôle de frein vapeur.

Avez-vous envisagé la préservation de la charpente d'origine ?

Nous avons écarté très rapidement l’hypothèse de conserver la charpente d’origine comme structure porteuse, car les hommes-debouts ne reposaient sur aucune fondation. En revanche, nous en avons conservé quelques éléments à titre décoratif, et en avons débité d’autres pour fabriquer les trois premières marches de notre escalier.

Ce fut bluffant de voir ces pièces de chêne, âgées de 200 ans, ressortir comme neuves de la raboteuse au moment du calibrage des marches. C’est une belle démonstration de la durabilité du bois — nous en avions ici la preuve sous les yeux.

Pour la nouvelle charpente, nous avons opté pour trois pannes en bois lamellé-collé de 12 mètres de portée. Cette solution a été privilégiée afin de permettre un réglage du chevronnage en une seule opération, de pignon à pignon, sans ferme ni poteau intermédiaire, libérant ainsi l’espace sous rampant.

Briques en terre crue

Quelles intentions ont guidé le choix du remplissage intérieur en briques de terre crue, et quels défis avez-vous rencontrés lors de leur mise en œuvre ?

Deux intentions principales ont guidé ce choix d’utiliser des briques de terre crue :

- Un choix esthétique et démonstratif : nous souhaitions montrer ce matériau à nos clients, expérimenter différents calepinages, montrer les qualités esthétiques de ces briques et pouvoir expliquer l’intérêt d’utiliser la terre crue, l’un des matériaux les moins transformés disponible dans le bâtiment, et donc l’un dont l’impact carbone est le plus faible.

- Un choix technique, visant améliorer le confort thermique de nos bureaux grâce à la capacité d’inertie des briques, placées à l’arrière de notre poêle à bois, et à leur effet de régulation hygrométrique sur l’air ambiant.

Ces briques proviennent de la briqueterie Lanter, qui travaille le loess alsacien depuis quatre générations, depuis les années 1930, en fabriquant des briques, des tuiles ou des tomettes. Elles ont été maçonnées à l’aide d’une barbotine dans les niches d’une cloison en ossature bois.

La mise en œuvre a-t-elle présenté des particularités par rapport à celle de briques cuites traditionnelles ?

L’entreprise RADV, intervenue sur le doublage en chaux-chanvre, a également réalisé la pose des briques de terre crue, bien qu'elle n'en ait jamais posé auparavant. La technique reste celle de la maçonnerie classique, mais les maçons ont rapidement compris qu’il fallait éviter de tremper les briques comme pour des briques cuites. Il suffit simplement d'humidifier la surface de contact avec le mortier, car sinon la brique de terre crue redevient de la boue.

Regards croisés

Qu’avez-vous retenu de ce projet, et que souhaiteriez-vous partager avec celles et ceux qui envisagent des démarches similaires ?

D’être curieux, de se former, d’expérimenter, d’être présents sur le terrain, et surtout de nouer un dialogue serein avec tous les acteurs du chantier. Ce projet, pour lequel nous avons eu la fierté de recevoir le Prix national de la construction chanvre 2024, était notre tout premier chantier intégrant du béton de chanvre, réalisé avec un ami maçon et charpentier qui n’en avait jamais réalisé.

Nous en tirons une conclusion : éco-construire ne consiste pas seulement à utiliser des matériaux bio et géo-sourcés. Une architecture durable naît de l’intelligence collective, du dialogue entre habitants, artisans et concepteurs. Les matériaux bio et géo-sourcés sont essentiels, mais leur juste mise en œuvre repose sur le savoir-faire et du sens que nous donnons à l’acte de bâtir. Pour nous, construire écologiquement, c’est avant tout construire ensemble.

Concrètement, comment votre pratique se traduit-elle sur le terrain ?

Nous ne revendiquons pas de méthode ou d’outils spécifiques. Nous sommes simplement reconnus pour notre rigueur et notre organisation, soucieux de l’image de l’architecte structuré et ponctuel, loin des stéréotypes de l’architecte constamment en retard ou débordé. Travaillant sur des chantiers proches géographiquement, nous sommes présents plusieurs fois par semaine. Les sollicitations liées au chantier passent toujours en priorité sur celles des études. Nous connaissons bien les problématiques des artisans, et nous nous efforçons de répondre rapidement à leurs besoins, que ce soit par téléphone ou sur site, pour les aider à avancer. Notre rôle est de faciliter leur travail, pas de l’entraver. Souvent, les artisans nous disent qu’ils sont plus habitués à travailler avec des confrères distants, voire sur la défensive.

Nous avons toujours assumé les missions de Direction de l'Exécution des Travaux (DET) et de l’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) en parallèle, car nous pensons que la bonne exécution d’un projet repose sur une excellente coordination. Diriger un chantier, c’est aussi organiser l’ordonnancement des tâches, en s’intéressant aux gestes, outils et à l’ordre de mise en œuvre.

Votre travail semble tisser des architectures sensibles, faites d’assemblages subtils de matières, comme un patchwork délicat et maîtrisé. Que raconte cette manière de composer ?

Nous avons souhaité mettre en valeur des matériaux que nos commanditaires n’avaient souvent jamais vus, un peu à la manière d’un showroom. Cependant, pour ce projet, nous avons utilisé une palette limitée de matériaux afin de conserver cohérence et homogénéité, comme c’est le cas dans tous nos projets. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de présenter des solutions alternatives tout en maintenant une certaine unité esthétique et fonctionnelle. Cela ne signifie pas que nous collectionnons des matériaux sans cohérence, mais plutôt que nous recherchons des matériaux qui ont du sens dans le contexte de chaque projet.

Questions

Alissa Wolff

Réponses

Bérengère Choserot, Robin Lalaut

Iconographie

Agence d'architecture FaireSens

Edition

Alexis Desplats, Alissa Wolff