art / culture bambou artisanat local

Quand l’artisanat cambodgien dialogue avec le bambou

Pierre-André Romano | 5 novembre 2025

Introduction

Qui Pierre-André Romano, fondateur et directeur de Satcha

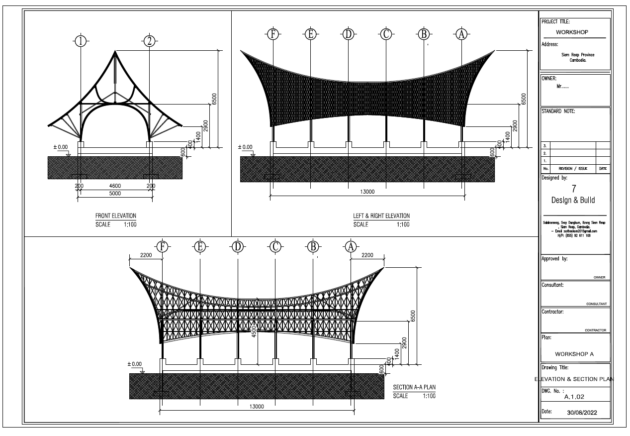

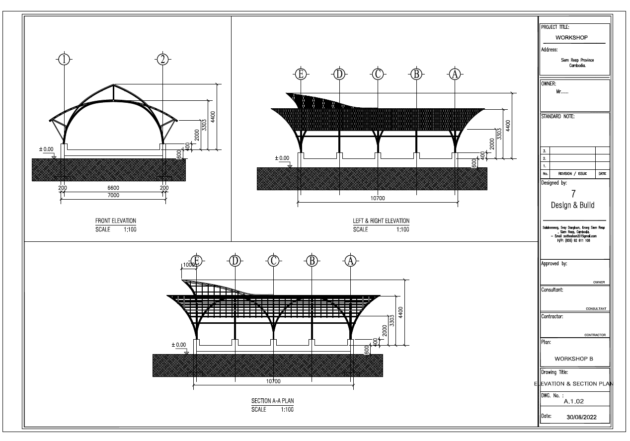

Quoi Centre et incubateur d’artisanat cambodgien construit en bambou

Où Siem Reap, Cambodge

Quand Conception et construction en 2022

Pourquoi Pour transmettre et valoriser l’artisanat khmer tout en formant de nouveaux·lles artisan·e·s

Comment En construisant des ateliers en bambou ouverts sur l’extérieur

Pour qui Les artisan·e·s et les visiteurs.euses

Avec qui Kiri Bamboo, constructeur bambou ; Green Bamboo Cambodia, coordinateur bambou ; Guillaume Stetten de DGs Consultant Ltd, consultant en hydrologie ; Entreprise Ratanak, terrassement et fondations

Combien Surface totale ateliers : 500 m2 ; Terrain : 8000 m2 ; 350 000 US$

C’est un microcosme du paysage cambodgien, où l’horizontalité de la rizière dialogue avec l’aplomb longiligne des palmiers à sucre. Dans cet écrin de verdure tropicale, à travers le bruissement des feuilles de palme, se fait entendre la douce agitation de presque quatre-vingts d’artisan·e·s : le tintement régulier du burin sur les sculptures de pierre, le couinement du va-et-vient des métiers à tisser, la friction des ciseaux à bois, les murmures des coups de pinceau et au loin, les rires étouffés des tresseuses de jacinthe d’eau.

Une atmosphère paisible et studieuse règne à Satcha, unique combinaison d’un centre d’artisanat et d’un incubateur créé en 2022 dans le but de valoriser et développer l’artisanat cambodgien dont les techniques et savoir-faire avaient quasiment disparu après la guerre. Pierre-André Romano, français installé au Cambodge depuis plus de dix ans, est l’initiateur de ce projet. Son ambition est avant tout sociale avec la motivation de faire redécouvrir aux cambodgien·ne·s leurs propres richesses artistiques afin qu’ils.elles puissent se les réapproprier. À l’opposé de beaucoup d’entreprises sociales implantées dans la région avec une majorité d’expatrié·e·s, Pierre-André Romano est le seul étranger travaillant à Satcha. Bien que maître d’ouvrage du projet, il tend à se retirer petit à petit pour rendre aux cambodgien·ne·s ce qui leur appartient.

L’aménagement du lieu est à l’image de ce fort engagement social. De grands ateliers en bambou sur pilotis flottent au-dessus de la rizière. Entièrement ouverts sur l’extérieur, ils favorisent aussi bien le lien et la connexion physique que la porosité des savoirs.

Ambitions

Cloé Ando | Quelles sont les valeurs et les objectifs de Satcha ? Comment ce projet a-t-il vu le jour ?

Pierre-André Romano | Satcha tente de répondre à un triple objectif pour le Cambodge : culturel, social et économique. À cela s’ajoute une vision plus globale des modes de production et de consommation émergents.

L’objectif culturel est sans doute le plus évident : promouvoir et préserver les savoir-faire artisanaux cambodgiens.

Sur le plan social, le projet s’appuie sur le constat d’échec souvent rencontré lors d’autres initiatives. Lors de ma précédente expérience chez Artisans d’Angkor, par exemple, j’ai observé que les enfants des artisan·e·s décrochaient très tôt du système scolaire, souvent à l’image de leurs parents. Nous avons donc choisi d’accompagner aussi bien les artisan·e·s que leurs enfants avec un programme dédié à leur éducation.

Celui-ci comprendra, à partir de 2025, des bourses d’études universitaires, le financement d’uniformes et de matériel scolaire ainsi que des formations en apprentissage. Enfin, pour encourager les artisan·e·s à être acteur·rice·s de la réussite scolaire de leurs enfants, nous avons déjà mis en place des primes parentales indexées sur les résultats de leurs enfants à l’équivalent local du baccalauréat.

Le développement d’un artisanat cambodgien avec une visée sociale peut-il être compatible avec une certaine ambition économique ?

Oui, l’ambition économique est forte : faire de l’artisanat un véritable secteur, capable de contribuer au développement du Cambodge, comme c’est le cas pour des pays modèles sur ce plan, tels que l’Inde ou l’Indonésie.

Le projet s’inscrit aussi dans une vision plus large, qui promeut une forme de production lente, pour reprendre l’anglicisme slow production. Il s’agit de proposer une alternative à la production industrielle de masse dans certains secteurs, comme celui de la décoration, au profit d’objets fabriqués à la main, avec des matériaux locaux, par des artisan·e·s qualifié·e·s.

Des produits certes plus chers à l’achat que ceux sortis d’usine, mais pensés pour être conservés toute une vie, voire plus, plutôt que remplacés tous les trois mois au rythme des envies et des stratégies marketing.

La slow production prônée par Satcha influence-t-elle aussi l’organisation interne des artisan·e·s ?

Le centre fait partie des rares entreprises locales à appliquer le droit du travail cambodgien, avec une semaine de cinq jours et demi (44 heures). Les temps de formation, trois fois deux heures par semaine, sont intégrés à ces horaires de travail.

Par ailleurs, notre programme de type coopérative, qui nous engage à acheter toute la production des artisan·e·s, ne comprend pas les produits réalisés à leur domicile, afin de ne pas les inciter à allonger leur temps de travail.

Concernant la création, nous dédions certaines périodes de l’année à la libre conception de nouveaux produits par les artisan·e·s eux·elles-mêmes. Enfin, contrairement à d’autres entreprises d’artisanat, chaque artisan·e est responsable de l’ensemble de la chaîne de fabrication de ses produits, depuis la pré-découpe des matériaux jusqu’aux finitions. Ce mode d’organisation est moins productif que la segmentation par étapes, mais il se révèle plus valorisant et responsabilisant pour les artisan·e·s.

Pourquoi avoir choisi spécifiquement le modèle de la coopérative, plutôt qu’une entreprise classique ou une association ?

Ce n’est pas encore une coopérative au sens légal, mais une entreprise ayant adopté certains de ses principes : la mutualisation des outils de production, la consolidation des approvisionnements, une communication centralisée sous une marque commune et un réseau de distribution partagé.

Aujourd’hui, les artisan·e·s ne disposent pas encore des compétences entrepreneuriales nécessaires pour travailler de manière autonome au sein d’une coopérative. C’est pourquoi nous avons choisi d’engager une transition progressive, sous forme d’entreprise, permettant la formation des artisan·e·s à l’entrepreneuriat sur trois ans, avec l’intention de créer une véritable coopérative en 2026.

Ainsi, la troisième année de formation des artisan·e·s, intégrée au programme d’incubation, comprend des modules de gestion qui devraient leur permettre, à terme, de travailler pleinement au sein de cette future coopérative.

Comment avez-vous réussi à matérialiser les idées et valeurs de Satcha sur ce terrain ? Quels liens faites-vous entre artisanat et architecture ?

L’architecture du lieu traduit directement les objectifs et valeurs de Satcha : elle en est un outil concret. Les ateliers en bambou, entièrement ouverts, valorisent la qualité du travail des artisan·e·s tout en affirmant que la culture cambodgienne est vivante. Leur ouverture symbolise celle que nous avons souhaité offrir aux visiteurs comme aux équipes.

La gestion de l’espace favorise la création quasi-spontanée d’un écosystème où les artisan·e·s collaborent, partagent et échangent. Ces synergies se matérialisent dans la production d’objets associant plusieurs matériaux et savoir-faire.

Le choix du bambou illustre la volonté de transformer les modes de production et de consommation, à la fois symbolique et pragmatique. J’aime les symboles : ils confèrent une dimension universelle aux valeurs. Le bambou est un matériau local, renouvelable en trois à quatre ans, absorbant le carbone, thermorégulateur dans les ateliers… Enfin, les ateliers ont été construits non par des ouvriers du bâtiment, mais par des artisan·e·s spécialistes du bambou, renforçant ainsi le lien entre conception, construction et pratiques artisanales.

De l'idée au terrain

Quelles ont été vos premières intentions à partir de ce terrain ?

Nous avons visité une vingtaine de lieux, et celui-ci nous a semblé une évidence. Bien qu’en friche et abandonné depuis des années, il incarnait la nature cambodgienne dans toute sa force.

Dans un esprit chan/zen, l’idée n’était pas de créer un parc paysager, mais humblement « d’améliorer » l’existant pour révéler l’harmonie créée par la nature et par l’abandon du lieu.

Pensé pour créer un pont entre nature et artisanat, comment avez-vous intégré l’aménagement paysager pour « révéler » plutôt que transformer le lieu ?

Nous avons tout conçu nous-mêmes avec trois équipes aux compétences différentes et complémentaires : Kiri Bamboo, l’entreprise de construction Ratanak et notre équipe interne, accompagnée des conseils de Guillaume Stetten, consultant en hydrologie.

Nous avons conservé les arbres existants, implanté les ateliers en fonction de la végétation et des points d’eau, créé les chemins selon la configuration naturelle du terrain et les vestiges des aménagements précédents, et redonné vie à la rizière, l’une des destinations originelles du lieu.

Les premiers travaux de terrassement ont permis de révéler une ancienne rizière sous les jardins du parc de la maison, avec en son centre un arbre à rizière surplombant le terrain. Nous avons réhabilité cette rizière autour de l’arbre et construit les ateliers autour.

Nous avons ensuite retissé le lien entre nature et artisanat par le choix conscient des essences végétales. Le bassin central a été conservé et nous y avons planté des jacinthes d’eau, à proximité de l’atelier de tissage de cette plante. De même, près de l’atelier de tissage de la soie, nous avons planté des muriers, dont les feuilles alimentent les vers à soie.

Quels critères ont guidé la sélection des espèces végétales ajoutées ?

Entre les espèces déjà présentes et celles que nous avons plantées, plus de cent variétés se concentrent aujourd’hui sur quelques milliers de mètres carrés. C’est notamment Guillaume Stetten qui, au-delà de sa mission de conseil sur la gestion de l’eau, nous a beaucoup aidés dans la sélection des espèces végétales, autre domaine de son expertise.

Les nouvelles espèces ont été choisies en lien direct avec les savoir-faire des artisan·e·s, comme le coton, les mûriers ou les tamariniers ; d’autres avec les produits proposés dans la boutique, comme le café ou le jasmin ; d’autres encore sont emblématiques du Cambodge, à l’image du Romduol, qui fleurit au mois de mai.

Au Cambodge, les saisons sont très contrastées, avec une saison des pluies marquée par de fortes précipitations. Comment avez-vous pensé la gestion intégrée de l’eau dans le projet ?

Ces contrastes saisonniers sont un atout pour le projet : la diversité de la flore, la disposition des ateliers et la présence de l’eau offrent aux visiteurs des expériences différentes selon la saison.

Guillaume Stetten, présent au Cambodge depuis plus de trente ans, a contribué à la conception des systèmes de gestion de l’eau du site. Il a notamment mis en place les systèmes de gestion des eaux à Phnom Penh et des stations d’épuration entièrement organiques, et maîtrise parfaitement les spécificités du climat local.

Quand nous avons visité et signé le bail en juin, le terrain était sec ; en septembre, à notre arrivée pour démarrer les travaux, c’était un lac. Il a tiré parti des caractéristiques naturelles du site pour organiser les flux : l’ancienne vocation rizicole du terrain, les points d’eau comme régulateurs de niveau, la situation en contrebas par rapport à la rue, etc.

Le résultat est remarquable : les rizières sont correctement alimentées, les points d’eau ne débordent plus et ne s’assèchent pas, et le terrain n’est plus inondé.

Constructions sur pilotis, conservation de la végétation existante, mare… Ici, quel rapport au sol avez-vous voulu créer ?

Les constructions se sont adaptées au climat, avec des toits en bambou à large débord pour empêcher les pluies de pénétrer, des structures flexibles en lamelles de bambou assemblées qui se balancent avec la tempête sans se briser, et des dalles de béton sur pilotis, élevées à 60 cm du sol.

Sol et eau cohabitent harmonieusement, tandis que les constructions « aériennes » forment un subtil mille-feuille : terre – eau – végétation – air – béton – bambou.

Bambou local

Construction en bambou, fondations sur pilotis et aucun mur : pourquoi ces choix constructifs et quelles ont été vos sources d’inspiration ?

Quand nous avons envisagé de construire les ateliers en bambou, nous sommes d’abord entrés en contact avec Green Bamboo Cambodia, une initiative privée qui promeut l’usage du bambou comme matériau de construction. Ils nous ont présenté l’entreprise Kiri Bamboo.

Une partie de l’inspiration vient de leurs structures de stockage à Kampong Cham, proches de Phnom Penh. Nous avons adapté et redessiné ces bâtiments : nous avons changé les dimensions et les proportions, ajusté les formes pour contourner les troncs des arbres existants et intégré des puits de lumière pour réduire l’éclairage artificiel. Certains verront peut-être des références aux constructions indonésiennes, car ce pays est en avance sur l’utilisation du bambou. Mais les formes des maisons traditionnelles du Nord-Est du Cambodge ressemblent beaucoup plus à nos ateliers.

La forme de l’atelier central de Satcha reprend d’ailleurs une version très stylisée des toits des maisons traditionnelles cambodgiennes et des pagodes, en particulier le « Kbach » de toit. Les autres ateliers sont plus sobres, mais l’ouverture zénithale s’inspire de la feuille du banian, l’arbre de Bouddha.

D’où provient exactement le bambou ? A-t-il subi un traitement spécifique avant sa mise en œuvre dans les bâtiments ?

Kiri Bamboo s’est occupé de l’approvisionnement du bambou nécessaire pour la construction. Les trois types de bambou utilisés proviennent de la province de Kampong Cham, à une centaine de kilomètres au nord-est de Phnom Penh, le long du Mékong.

Le bambou « chinois » (qui, malgré son nom, pousse bien en abondance au Cambodge) est utilisé pour les poutres et les colonnes. Le bambou « ping pong », plus fin, sert pour les chevrons. Et le bambou dit « local », qui pousse le long du Mékong et dont la paroi est plus fine, est utilisé ouvert à plat pour les tuiles de toiture.

Le bambou est un matériau naturel : le glucose naturellement présent dans la canne attire les insectes et les termites, favorise la prolifération de champignons et peut altérer sa résistance dans le temps. Avec Kiri Bamboo, nous avons donc pris plusieurs précautions pour assurer la solidité et la pérennité des structures à Satcha. Même si la récolte a été faite dans des conditions optimales pour réduire le glucose présent dans les cannes, nous avons traité le bambou après l’avoir récolté, nettoyé et percé.

Le traitement a été réalisé dans une solution de borax et d’acide borique (4 % d’acide borique, 6 % de borax et 90 % d’eau), peu toxique et respectueuse de l’environnement par rapport aux autres traitements courants. Grâce à une technique accélérée dans la cuve de Kampong Cham, où la solution est chauffée à haute température, le bambou était traité et mis à sécher en seulement trois jours.

Le bambou est souvent perçu comme « le matériau du pauvre ». Pourquoi avoir fait ce choix constructif ?

Au Cambodge, le bambou a été peu à peu délaissé, parce qu’il était considéré, comme vous le soulignez, comme le matériau des huttes précaires dans les rizières ou au bord des fleuves. En construisant des structures modernes, solides et responsables, nous voulions redonner au bambou ses lettres de noblesse et montrer qu’il peut être un matériau d’avenir, non seulement pour le Cambodge, mais pour la construction à l’échelle mondiale. Comme mentionné précédemment, il incarne pour nous l’alliance entre matériaux locaux, savoir-faire traditionnels et modernité, à l’image de l’artisanat que nous produisons dans nos ateliers.

Quel est votre retour d’expérience : suite à ce projet, le bambou est-il différemment perçu dans la région ?

Sans avoir encore totalement changé la perception du bambou dans la région, ce projet constitue néanmoins une vitrine pour sa promotion. Après Satcha, plusieurs projets en bambou ont vu le jour au Cambodge : dans la campagne de Siem Reap, l’usine textile Pactics met en avant un bardage en bambou comme une double-peau ; non loin, une école a été construite en bambou en reprenant, sans trop s’en cacher, l’esthétique des ateliers de Satcha ; et plus récemment, le Ministère du Commerce du Cambodge a expressément commandé une structure en bambou semblable à celle de Satcha pour le Pavillon cambodgien de l’Exposition Universelle d’Osaka de 2025.

Comment s’est déroulée la matérialisation architecturale et constructive du projet ? Avez-vous rencontré des difficultés ou, au contraire, de bonnes surprises ?

Le premier obstacle a été l’eau. En démarrant la construction en pleine saison des pluies, il a fallu d’abord mettre en place un système de gestion de l’eau, sans quoi non seulement il aurait été impossible d’accueillir des visiteurs, mais aussi de construire tout simplement !

La disposition des arbres semblait également être une contrainte pour organiser les six ateliers de manière logique et harmonieuse. Finalement, ils ont été intégrés aux dessins paysagers et ont même participé à la conception des toits des ateliers. Il s’agissait de les contourner, parfois de les épouser, d’empêcher que trop de feuilles ne tombent sur les toits, tout en anticipant leur croissance, très rapide au Cambodge, pour éviter qu’ils viennent pousser les ateliers à l’avenir.

Côté bonnes surprises, le terrain, qui semblait peu propice à la culture du riz avant le défrichage, s’est avéré très fertile après réaménagement. De plus, l’ancienne maison existante, une fois rénovée, s’est parfaitement adaptée à notre vision du showroom pour nos produits.

Enfin, l’esthétique nocturne du lieu, grâce à l’effet de la lumière sur le bambou, a ouvert des opportunités économiques inattendues : plusieurs dizaines d’événements sont déjà prévus dans le parc pour les mois à venir, entre cocktails, dîners et spectacles.

Espaces et usages

Comment les espaces ont-ils été pensés en fonction des usages ? L’artisanat a-t-il influencé l’architecture ou inversement ?

L’artisanat a influencé l’architecture et l’aménagement du parc. Par exemple, l’atelier des fibres naturelles dispose d’une mezzanine pour abriter les matériaux en cours de séchage, l’atelier de tissage est situé le plus à l’écart pour éviter la poussière des sculpteurs, et les poteaux des structures sont suffisamment rapprochés pour soutenir le toit tout en permettant à chaque sculpteur d’avoir son propre poste de travail.

À l’inverse, l’architecture des ateliers a aussi impacté l’organisation des artisan·e·s, et même leur production. Les lucarnes apportent de la lumière mais aussi de la chaleur, ce qui a nécessité un agencement précis des postes de travail pour que les artisan·e·s ne soient jamais directement exposé·e·s au soleil. Le bambou a inspiré les artisanes laqueuses, qui créent désormais des soliflores en bambou. La proximité des ateliers de rotin et de céramique a également favorisé la création de produits mixtes.

Cette interaction entre architecture et artisanat est très riche, et ces exemples en offrent un aperçu. À Satcha, ce dialogue est devenu une véritable dialectique créatrice.

À Siem Reap, le climat est très contrasté entre la saison sèche, où les températures dépassent les 40 °C, et la saison des pluies, avec des averses parfois violentes. Vous avez opté pour des espaces totalement ouverts : comment évoluent les usages en fonction de la saison ?

Il n’y a finalement pas énormément de différences de comportements et de modes de travail selon les saisons, à quelques détails près. Nous avons ajouté des rideaux en bambou pour protéger les ateliers du vent pendant les tempêtes et du soleil en fin de journée, ainsi que des ventilateurs pour les journées de forte chaleur, même si le bambou permet de réduire la température d’environ 4 °C par rapport à l’extérieur.

Autre constat : il y a plus d’artisan·e·s dans les ateliers pendant les journées de pluie. Je ne suis pas certain de la raison exacte, peut-être se sentent-ils simplement plus en sécurité là que dans d’autres espaces du parc où ils travaillent parfois ou prennent leurs pauses.

Le travail des artisan·e·s varie aussi selon les horaires jour/nuit et les périodes de l’année, notamment pour les tâches de précision qui doivent être réalisées à la lumière du jour.

En quoi le rapport à l’extérieur participe-t-il au fait d’habiter différemment ?

Les cambodgien·ne·s vivent beaucoup dehors, pour les repas, les douches ou les fêtes, alors que l’intérieur de leurs maisons reste souvent fermé. Sous les pilotis, les familles disposent d’un espace de vie extérieur couvert, parfois utilisé pour des activités commerciales.

Sur notre site, le choix d’espaces ouverts suscite de nombreuses réflexions de la part des Khmers. Beaucoup aimeraient intégrer ce type d’espace à leur maison, mais restent encore hésitants pour des raisons de sécurité. Dans les maisons modernes, qui ne sont plus sur pilotis, de tels espaces pourraient remplacer ce lieu de vie extérieur. Le bambou apparaît alors comme une alternative agréable et durable aux carports en tôle de plus en plus fréquents au Cambodge.

Retours d'expérience

Quels sont les retours des artisan·e·s ?

Au début, les retours étaient partagés, et j’ai dû intervenir pour éviter, par exemple, qu’ils ne couvrent les lucarnes avec des tissus ou qu’ils accrochent des accessoires sur les poteaux en bambou. Aujourd’hui, je pense qu’ils ont compris et qu’ils apprécient leur environnement. Ils en sont même fiers et partagent souvent des photos de leur atelier sur les réseaux sociaux en fin de journée, quand la lumière est rose ou dorée selon les saisons et se reflète sur le bambou.

Chaque soir, ils se retrouvent par petits groupes autour de bières et de brochettes, parfois bien après les horaires de travail, que ce soit dans un des ateliers quand la pluie menace, ou sur les passerelles de bois, une jambe dans la rizière, l’autre servant de siège. Ce sont des images de sérénité et d’harmonie, qui me permettent de répondre à la question suivante : rien.

Que feriez-vous différemment ?

Questions

Cloé Ando

Réponses

Pierre-André Romano

Iconographie

Satcha, Cambodian Handicrafts Incubation Center, Yuloé

Edition

Alissa Wolff