Introduction

qui Faire avec – architecture (concertation habitante + faisabilité + mission complète de maîtrise d’œuvre) (chargée de projet : Clothilde Buisson)

quoi Aménagement de la salle de pause du Palais de la Femme

où 94 rue de Charonne, 75011 Paris

quand Projet : 2022-2023 | Chantier : 2023 | Livraison : 2023

pourquoi Améliorer l’organisation du bâtiment pour s’adapter aux nouveaux usages et améliorer le confort de travail des salarié·es

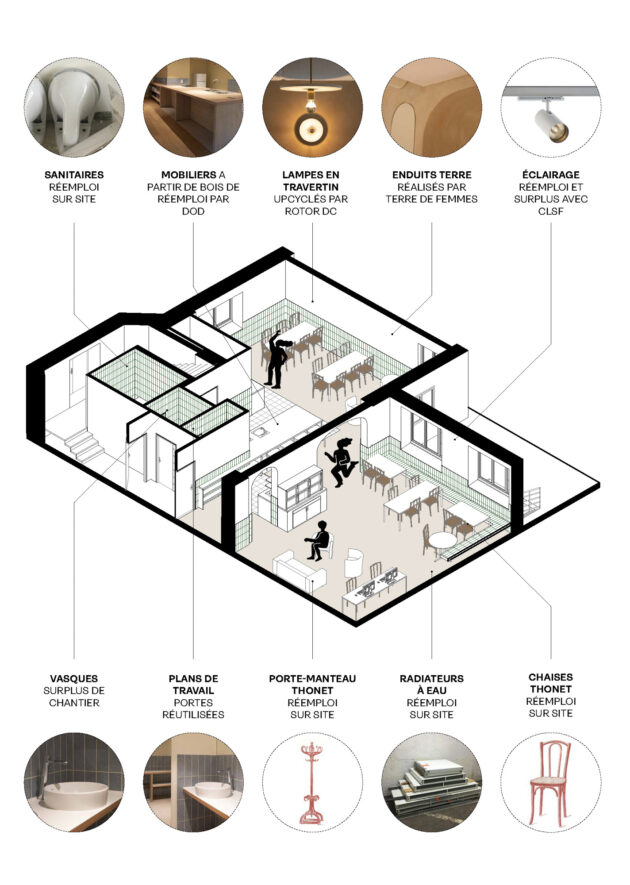

comment Concertation habitante | Réemploi de portes, d’équipements sanitaires, de radiateurs, de luminaires et de mobilier | Enduits terre crue

pour qui Fondation de l’Armée du Salut

avec qui Enduits et peinture : ACI Terre de Femmes (encadrante : Awa Niakate) | Éclairage : Concepteurs Lumière Sans Frontières | Bureaux d’études : Espace Temps + BETEX ingénierie | Bureau de contrôle : BTP Consultants | Coordinateur SSI : Batiss | Coordinatrice SPS : Batexpert | Entrepreneur : BRB + Hydrotherm + Ineo | Agencement : Dod Alternatives

combien 260 000 € HT | Surface : environ 200 m²

Construit en 1910, le bâtiment du Palais de la Femme est devenu un centre d’hébergement et de réinsertion sociale en 1926 suite à son acquisition par l’Armée du Salut. Avant cela, il a été un hôtel populaire pour des hommes célibataires, puis un hôpital de guerre. Une première réhabilitation a été réalisée en 2006 pour adapter les chambres aux besoins en hébergement : les dortoirs ont notamment été transformés en studios et des espaces partagés ont été construits. Aujourd’hui, la maîtrise d’ouvrage fait appel aux architectes de l’agence Faire avec pour une nouvelle phase de réhabilitation, encore en cours lors de cet entretien, visant à répondre aux besoins des salariés travaillant au sein du centre d’hébergement. La première phase de travaux a consisté en l’aménagement d’une salle de pause, désormais livrée. Pour en parler, Topophile a rencontré Sophie Chevillotte, directrice du Palais de la Femme au moment du projet, Clothilde Buisson, architecte membre du collectif Faire avec, et Awa Niakate, encadrante technique de l'Atelier Chantier d'Insertion Terre de Femmes.

Projet global

Mégane Rey | Pourriez-vous nous parler des différentes étapes de réhabilitation prévues ?

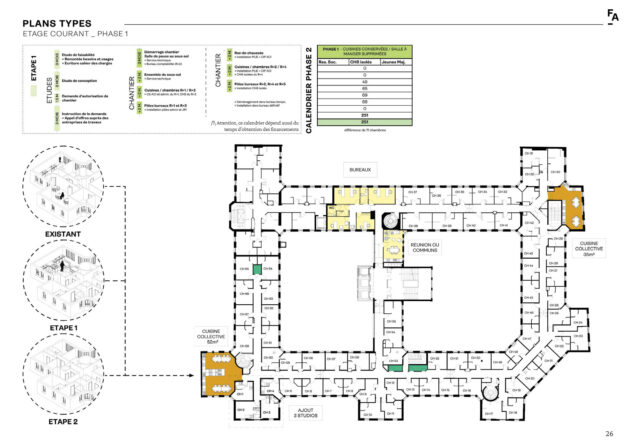

Clothilde Buisson | Le projet a pour objectif de réaménager le bâtiment afin de mieux répondre aux besoins des 120 salarié·es présents sur place, répartis dans cinq services distincts sur les différents étages. L’organisation des espaces ne correspond plus aux usages actuels, qui ont évolué au fil du temps. L’objectif de la réhabilitation est donc d’améliorer l’agencement général afin que tout le monde ait un accès facile à toutes les commodités. Pour des raisons budgétaires et afin de minimiser les désagréments dans un environnement occupé, les travaux seront réalisés par phases. La première phase a consisté en l’aménagement de la salle de pause en rez-de-jardin, livrée en 2023. La suite du projet portera sur la rénovation des bureaux et des espaces communs du rez-de-chaussée et des étages (cuisine, salle à manger, etc.). Les chambres, sauf quelques exceptions, ne seront quant à elles pas concernées par les travaux, ayant déjà été rénovées il y a une quinzaine d’années.

Pourquoi avoir commencé par l’aménagement de la salle de pause ? Est-ce que celle-ci a permis de préfigurer des usages et de faire avancer les réflexions sur la réhabilitation plus générale du bâtiment ?

Sophie Chevillotte | Aménager un espace dédié aux salarié·es pour leur permettre de faire une pause durant leur journée de travail était un projet envisagé bien avant la crise de la Covid. L'ancienne salle de pause, deux fois plus petite, n'était plus adaptée à l'augmentation du nombre de salarié·es. Nous sommes passés d'une cinquantaine de collaborateurs en 2012 à 120 en 2024. C’est un financement à court terme qui a permis de concrétiser l'aménagement de cet espace, qui a l’avantage d’être accessible à l'ensemble des salariés.

Clothilde Buisson | Cette amélioration est bénéfique pour toutes et tous, y compris pour les personnes hébergées, car la requalification de cet étage a également facilité l’accès aux autres espaces communs, tels que le local poubelle et les buanderies. Les circulations ont été fluidifiées et le système d’éclairage optimisé, rendant le cheminement plus agréable. Le réaménagement a aussi permis la création d'un local à vélos. C’est ainsi une petite partie du projet qui a permis de préfigurer la suite de l’opération. Nous avons aussi intégré les travaux de cet espace dans un processus global de réflexion à la fois en termes spatiaux et techniques : par exemple, la centrale de traitement d’air a été surdimensionnée pour permettre de raccorder par la suite deux espaces qui seront aménagés en bureaux ; un espace actuellement utilisé pour du stockage deviendra plus tard une laverie collective ; les circulations ont été pensées pour évoluer, avec l’ouverture d’un grand couloir et la rationalisation de la distribution.

Protocole d'implication habitante

Afin que les aménagements répondent aux besoins spécifiques des usagers, une démarche de concertation a été mise en place. Quelles méthodes ont été utilisées pour recueillir leurs attentes et leurs suggestions ?

Sophie Chevillotte | En effet, dès le début du projet, nous avons jugé essentiel d’impliquer les salariés et les résidents dans une démarche de concertation. Nous avons choisi l'agence Faire avec en raison de leur capacité d'écoute et de co-conception. Les architectes ont consacré beaucoup de temps avant de proposer un aménagement concret. Il était primordial de donner aux salariés le pouvoir d'agir, afin de ne pas imposer un mode de fonctionnement inadapté à leurs besoins spécifiques. D'autant plus dans un contexte où les travailleurs sociaux sont souvent mal considérés. Cette démarche a permis de leur montrer que leur voix est entendue et que l'amélioration de leurs conditions de travail est une priorité.

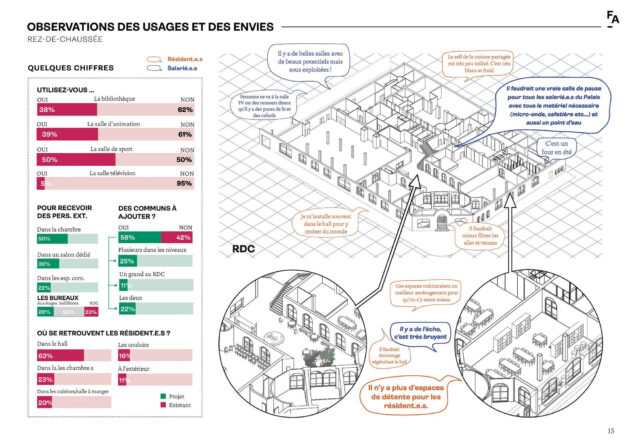

Clothilde Buisson | Cette démarche s’est déroulée en plusieurs étapes. La première phase a consisté en une observation prolongée et une permanence architecturale. Nous avons passé trois mois sur place pour observer les usages et échanger avec les salariés et les résidents pour comprendre le fonctionnement des espaces et réfléchir à leur amélioration. La photographe Olivia Gay a également suivi les salariés dans leur parcours quotidien, ce qui a permis de recenser les lieux qu'ils fréquentaient, leurs habitudes, etc. Un questionnaire ouvert a été distribué aux salariés pour recueillir leurs retours sur leur parcours, leurs besoins en termes de proximité des espaces et sur l’organisation générale. Parallèlement, un questionnaire fermé a été conçu pour les résidents. Le cahier des charges a été établi à partir des réponses aux questionnaires et des observations sur les usages à long terme. Un travail a également été mené avec l’association Womenability pour aborder la question du genre, car bien que l’hébergement soit historiquement réservé aux femmes, il est désormais ouvert aux hommes depuis 2014.

La deuxième phase a consisté en la présentation d’un état des lieux, mettant en évidence les espaces fonctionnels, ceux qui ne l’étaient pas, ainsi que ceux dans lesquels les usagers se sentaient à l’aise. Nous avons alors proposé un organigramme illustrant l’organisation idéale des espaces.

Pour finir, nous avons concrétisé les retours des usagers en les traduisant dans l’espace à travers un rendu alliant dessins sensibles et plans schématiques. Celui-ci a été présenté aux salariés et aux résidents, qui ont émis des suggestions pour améliorer le projet. Nous avons également échangé sur les finitions et les matériaux à utiliser. Parallèlement, les résidents ont participé à un atelier participatif axé sur la lumière et l’éclairage artificiel, organisé en collaboration avec l’association Concepteur Lumière Sans Frontière. Ces ateliers ont permis de concevoir l’éclairage du rez-de-jardin, qui se manifeste par des silhouettes des participants tracées avec des rubans LED.

Enduits terre

Les enduits terre de la salle de pause ont été réalisés lors d’un chantier d’insertion destiné aux femmes, géré par l'Atelier Chantier d'Insertion Terre de Femmes. Une partie des participantes au chantier sont hébergées au Palais de la Femme. Comment ce chantier s’inscrit-il dans un cycle de formation plus global ?

Sophie Chevillotte | L'Atelier Chantier d'Insertion Terre de Femmes est un des services du Palais de la Femme. Les femmes en formation ont eu l'opportunité de réaliser leur premier gros chantier dans la salle de pause. Elles ont également aménagé d'autres espaces du bâtiment, tels que les chambres et une fresque derrière le comptoir d'accueil. Par ailleurs, elles ont contribué à divers projets externes, comme la construction d'un abri à vélos pour la ville de Rosny-sous-Bois, ainsi que des travaux pour un office HLM et une école.

Awa Niakate | Ce chantier a permis aux salariées en insertion d’acquérir des compétences pratiques directement sur le terrain, en complément de leur formation théorique. Il leur a offert une mise en situation réelle, essentielle pour développer leur autonomie et leur confiance en elles. Elles ont également pu observer l’intervention d’autres corps de métier, ce qui a enrichi leur compréhension des différentes étapes d’un projet de rénovation. Ce chantier a été une expérience particulièrement formatrice et valorisante pour moi en tant qu’encadrante technique. Il m’a permis d’accompagner ces femmes dans leur montée en compétences, tout en consolidant les miennes en transmission et en encadrement technique.

Quelles techniques ont été mises en œuvre ?

Awa Niakate | Les surfaces existantes étant en plaques de plâtre ou béton (au niveau des porteurs), nous avons d’abord appliqué un primaire d’accroche pour assurer une bonne adhésion des enduits. Ensuite, nous avons posé un enduit de terre monocouche de 3 à 4 mm qui a été taloché fin. Une fois bien sec, nous avons passé une éponge pour lisser légèrement la surface et apporter plus de douceur.

Réemploi maximum

Le recours au réemploi a été privilégié au maximum lors de cette opération. Pourriez-vous nous parler de la démarche globale adoptée pour favoriser l’intégration d’éléments et matériaux réemployés ?

Clothilde Buisson | L'objectif a été de mettre en œuvre un maximum d’éléments en réemploi, que ce soit en apportant des matériaux extérieurs provenant de surplus de commandes, de rebuts ou d'autres opérations, ou en récupérant des éléments directement sur site afin de leur offrir une seconde vie plutôt que de les jeter. L’ensemble des éclairages de la salle de pause sont réemployés : par exemple les lampes en travertin ont été surcyclées par Rotor DC. Certains éléments proviennent de dons effectués dans le cadre d'un mécénat. Les radiateurs à eau et les sanitaires ont été réemployés in situ. Deux vasques, issues de surplus de chantier, ont été installées sur un plan de travail conçu à partir de portes stratifiées de réemploi. Le mobilier de cuisine a quant à lui été fabriqué à partir de bois de réemploi, et des chaises Thonet d'époque ont été récupérées pour compléter l'aménagement.

Le réemploi demande toutefois une posture souple de la part de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, car les éléments qui vont être installés ne sont pas connus à l’avance. Ceci étant dit, dans ce projet, il s’agissait principalement d’ouvrir les espaces : il y avait finalement assez peu de mise en œuvre, hormis des équipements techniques ou des revêtements. Les possibilités étaient donc réduites à l’essentiel, nous avons fait en sorte d’avoir des produits dans chaque lot pour tester leur mise en œuvre (électricité, plomberie, revêtement, menuiserie…). Nous aurions souhaité en avoir plus sur les lots de revêtements, mais la disponibilité de lots à l’instant T n’était pas assurée.

Sophie Chevillotte | Le réemploi faisait partie des ambitions que l’on portait pour ce projet. Même si c’est la première fois que nous nous engagions formellement dans cette démarche, ce sont des logiques que nous avions déjà naturellement adoptées au Palais de la Femme. Initialement, nous avions l'intention de réemployer les terres d'excavation provenant des chantiers de Paris pour les enduits à base de terre, mais cela n’a pas été possible.

Appropriation des résident·es

Quels sont les retours des usagers suite au réaménagement de la salle de pause ? Est-ce que cela aura un impact sur la manière d’envisager la suite ?

Clothilde Buisson | Deux réserves nous ont été remontées à l’usage. D’un côté, la salle réunit vraiment beaucoup de personnel, or les dispositifs de confort acoustique sont trop justes quand il y a du monde, ce qui sera repris prochainement. D’un autre côté, nous avons eu des problèmes de fissures et de vieillissement des plans de travail de bois de réemploi, au droit des éviers, très utilisés dans une cuisine collective. Ceux-ci seront également repris en réutilisant des portes en stratifié de réemploi, comme nous l’avions fait dans les sanitaires. Malgré ces deux réserves, les retours que nous avons sont très positifs dans l’ensemble. En effet, les salarié.es sont généralement fiers de leur espace dont ils prennent soin et dont ils se servent réellement. Nous sommes persuadées que l’implication des salarié.es dans la conception est le facteur qui a permis cet accueil favorable.

Awa Niakate | Nous avons eu de très beaux retours de la part des autres services du Palais de la Femme, notamment lors de l’arrivée de nouveaux salariés. Cet espace est apprécié pour l’ambiance apaisante et reposante qu’apportent les enduits en terre. Le travail réalisé a eu un véritable impact, ce qui constitue une belle reconnaissance de notre travail.

Etapes suivantes

Comment la réhabilitation future va-t-elle s’insérer dans l’existant, qui est à la fois un site occupé et aussi en partie classé au titre des monuments historiques ?

Sophie Chevillotte | Le projet de réhabilitation ne concerne pas les parties classées du Palais de la Femme. Néanmoins, l'agence Faire avec a tenu à mettre en valeur l'histoire du bâtiment en intégrant des éléments qui rappellent le travail de l'architecte Auguste Labussière. Ainsi, des passages voûtés ont été créés, de la faïence a été posée en pied de mur, et du parquet a été installé.

Clothilde Buisson | Pour mener à bien le projet global d’optimisation de l’espace existant, il est essentiel d’avoir une bonne connaissance du bâtiment. Par exemple, cela implique de supprimer certaines chambres d’un côté pour en créer de nouvelles de l'autre, ou d'adapter les volumes existants pour répondre aux besoins du programme. La principale difficulté réside dans le fait que l’intervention touche l’ensemble du bâtiment et doit s’inscrire dans un réseau complexe d’éléments déjà en place. Il s'agit d’un travail minutieux, qu’on pourrait dire "en dentelle", où chaque détail doit être pensé pour garantir une cohérence et une fonctionnalité optimales. Bien que l’intervention soit modeste, elle contribue à améliorer significativement le quotidien des utilisateurs du bâtiment. A ce jour, l’esquisse du projet est achevée, mais la date de livraison n'est pas encore déterminée.

Questions

Mégane Rey

Réponses

Clothilde Buisson (Faire avec), Sophie Chevillotte (Palais de la Femme), Awa Niakate (ACI Terre de Femmes)

Photographies

Eléonore Secondi (sauf mention contraire)

Documents graphiques

Faire avec

Edition, relecture

Sarah Ador