Introduction

Face aux ravages écologiques du capitalocène, la discipline architecturale amorce une difficile remise en question critique de ses fondamentaux. Un travail qui n’est pas sans provoquer son lot de controverses et de réactions, comme nous l’a rappelé l’actualité à travers la controverse opposant le chercheur Mathias Rollot et l’agence ChartierDalix. Dans cette série d'articles, nous nous intéresserons aux formes rhétoriques que prend la réaction en architecture pour mieux l’identifier, la comprendre et la dépasser.

La critique est un travail d’analyse et de discernement qui se situe à l'opposé du dogmatisme puisqu’il consiste à questionner les valeurs, les règles ou les conventions établies. Qu’elle relève de la recherche ou du journalisme, elle est donc une activité naturellement subversive et peu complaisante dont la fonction sociale est de fournir à ses lecteurs un espace réflexif participant d’une connaissance du monde social ou culturel. Un miroir parfois inconfortable, lorsque ce qu’elle dévoile nous place face à nos contradictions. Dans le contexte de la crise environnementale et d’un effondrement moral de la modernité occidentale qui mettent en défaut la plupart des axiomes de la discipline architecturale, ces travaux critiques sont plus importants que jamais. Pourtant, au lieu d’être célébrés, ils sont bien souvent reçus avec hostilités. On tombe alors dans le registre de la réaction, un terme qui désignera dans notre réflexion les réponses cherchant à annuler ces critiques, à défendre un ordre menacé et plaidant pour un retour à une situation passée réelle ou fantasmée. Comment la réaction contribue-t-elle à la régulation du champ architectural ? Qu’est-ce qui la déclenche ? Et à qui s’oppose-t-elle ? Ces trois interrogations constituent le fil directeur d’une analyse en trois temps qui se propose d’identifier les marqueurs des discours rhétoriques réactionnaires et d’en comprendre les ressorts.

« Comment la réaction contribue-t-elle à la régulation du champ architectural ? »

Notre réflexion s’appuiera en particulier sur une contribution récente dont la lecture a enclenché ce travail d’écriture : l’article de Guillaume Nicolas intitulé « Marcher sur ses deux jambes ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer » publié il y a quelques semaines dans le magazine d’architecture D’A [2]. Dans ce texte, il se positionne à l’encontre d’un corpus resserré de travaux représentatifs d’une pensée contemporaine critique, que d’aucun.es tendent à qualifier de « radicale [3] », qu’il invite par ailleurs à réagir à sa contribution. Si ce texte nous intéresse, ce n’est pas par son originalité mais, au contraire, par sa manière d’être représentatif des formes les plus quotidiennes du discours réactionnaire à l’endroit de la critique en architecture. Sous couvert d’une bonne volonté, nous verrons qu’il mobilise plusieurs motifs caractéristiques de la réaction à l’endroit de la critique – à savoir l’inanité, la mise en péril, et l’effet pervers [4] – qui nous rappelle que, bien souvent, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne s’agit pas ce faisant de jeter l'opprobre sur son auteur, dont la contribution est un témoignage des tensions théoriques qui traversent le champ de l’architecture, mais de comprendre comment nous sommes tous susceptibles de participer malgré nous à la reproduction et à la défense d’un système que nous savons devoir transformer.

Dans ce premier volet, nous nous intéresserons au premier mouvement de sa contribution qui attaque la critique sous le couvert d’une controverse épistémique ou d’imprécision. Une stratégie rhétorique bien connue qui nous donnera l’occasion pour nous de comprendre comment nos pinaillages et atermoiements participent à la reproduction d’un ordre hégémonique.

De la possibilité de la critique

L’un des travers de la pensée critique est d’opérer parfois de manière réductionniste, en simplifiant les catégories qu’elle manipule pour désigner un ennemi. La critique en architecture emploie ainsi souvent des catégories générales, comme « l’architecture » ou « les architectes ». C’est ici que se situe le premier travers des textes critiques contre lequel l’article se pose en rempart : « celui de confondre la profession l’art, la discipline et ses œuvres », au point de ne plus savoir, dans ces textes, « si c’est de la discipline ou de la profession, ou encore d’autre chose, dont on parle, au risque de manquer la cible [5] ». Une imprécision qui doit être prise au sérieux : si les discours critiques ne sont pas capables de nommer clairement ce qu'ils visent, comment pourraient-ils prétendre à une quelconque efficacité ? Commençons donc par faire l’effort, comme nous y invite très justement Guillaume Nicolas, de nous défier une fois pour toute des pièges de la polysémie.

L’architecture désigne dans le vocabulaire courant à la fois la discipline architecturale (comme pratique professionnelle dotée d’un corpus théorique), des caractéristiques morphologiques et par extension des doctrines stylistiques (une architecture « néoclassique », « brutaliste », « moderne »…), enfin par métonymie les ouvrages bâtis eux-mêmes [6]. Cette polysémie rend bien souvent la pensée difficile et piégeuse, tant il est commun qu’il s’y déploie des glissements de sens ou des raccourcis trompeurs. Ainsi les architectes aiment à parler d’« architecture vernaculaire » pour désigner des ouvrages dont le style témoigne d’une écriture locale, traditionnelle et bien souvent anonyme, afin de la distinguer de l’« architecture » (tout court) qui tend ainsi à naturaliser l’intervention des architectes pour la construction des ouvrages ordinaires, voire de l’« architecture savante » expressément produite par des architectes praticiens. On voit bien dans cet exemple comment les trois sens se percutent (l’ouvrage, le style, la discipline) et créent des impensés paternalistes, voire des hiérarchies culturelles. La structure même de la langue a cela de normatif qu’elle place un peu trop rapidement à la marge l’architecture dite « vernaculaire » et tend à faire de l’architecture « savante » une architecture extraordinaire. Tiens donc.

« Voilà ce que désignent les pensées critiques derrière le terme générique d’architecte : non pas la profession comme un ensemble supposément homogène, mais l’habitus commun qui la traverse. »

L’affaire se complexifie si l’on considère que chacune de ces significations recouvre des réalités plurielles et contradictoires. On ne saurait réduire la sociologie des architectes à une réalité uniforme : il y a autant de pratiques architecturales qu’il y a d’architectes, et autant d’ouvrages que de sites. Voilà qui condamnerait définitivement tout emploi d’« architectes » (au pluriel), voire d’« architecture » (au singulier) à une grossière généralisation inapte à décrire le réel. Pourtant, nous noterons que si les manières d’aborder l’acte de construire, les types de commandes, et les postures politiques de ces praticien·nes varient, l’écrasante majorité de ces derniers sont passé·es par les mêmes institutions pédagogiques, manipulent les mêmes outils, sont familier·es des mêmes canons et exercent globalement dans le cadre d’une même profession réglementée. Ielles appartiennent à un champ professionnel, celui de l’architecture, régulé par un ensemble de règles tacites et explicites. Pour reprendre la terminologie bourdieusienne, ielles sont en somme porteur·euses de ce que l’on peut nommer un « habitus commun » : un système de préférences ou de prédispositions à agir d’une certaine manière dans l’exercice de leurs métiers. Voilà ce que désignent les pensées critiques derrière le terme générique d’architecte : non pas la profession comme un ensemble supposément homogène, mais l’habitus commun qui la traverse.

« Notons que chacun des acteurs de ce champ y est plus ou moins valorisé selon sa détention d’un type de capital propre au champ de l’architecture. […] Il consiste en une combinaison singulière et dynamique de capitaux économiques, culturels, sociaux ou symboliques. »

Effectuons désormais un pas supplémentaire et notons que chacun des acteur·ices de ce champ y est plus ou moins valorisé selon sa détention d’un type de capital propre au champ de l’architecture. Ce capital est ce qui distingue un.e « starchitecte » parisien d’un.e architecte « de province » qui dessine des espaces commerciaux, l'avant-garde vertueuse d’un biorégionaliste de la ringardise d’un moderne, ou encore un.e architecte qui exerce en nom propre des éléments dominés ou marginaux du champs (salarié.es, A.M.O., auto-constructeur.ices, chercheur.euses, etc…). Il consiste en une combinaison singulière et dynamique de capitaux économiques, culturels, sociaux ou symboliques, dont les caractéristiques s’expriment de la manière la plus transparente auprès des cercles de pouvoirs ou dans les institutions culturelles (reconnaissance institutionnelle, taille de la commande, renommée, publications… [8]). Ce capital nous permet de reconnaître ce que vise les propos critiques bien souvent sous le terme générique d’« architecture » : la manière dominante de se représenter l’architecture ou de la produire caractéristique de ce haut capital [9], dont la prétention à l’hégémonie était déjà en germe dans la polysémie du terme.

La cueillette de cerises ou la tactique du pinaillage

Ces quelques évidences nous permettent de saisir que ce qui oppose la critique et la réaction est souvent un différend portant sur ce en quoi consistent le métier, la discipline, ou l’ethos architectural. Un hiatus qui n’est peut-être pas indifférent aux entrechats terminologiques qui ouvrent l’article de Guillaume Nicolas comme notre propre réflexion. Là où le bât blesse, c’est que le réductionnisme des discours critiques alimente la réaction en assimilant un peu trop vite l’architecture hégémonique à l’architecture voire à l’ensemble des architectes. Bien souvent, ces réactions proviennent d’architectes qui se sentent concerné.es sans pour autant être directement visé.es ou coupables. Qu’ielles soient salariés, étudiants, praticiens ou enseignants, ielles ne s’identifient pas forcément à l’architecture hégémonique - dont les traits correspondent davantage à une forme d’idéal-type auquel ne peuvent prétendre qu’un nombre restreint d'individus - mais s’insurgent contre des raccourcis ou imprécisions des discours critiques. Il nous faut donc désormais considérer aux côtés de cette architecture hégémonique, le rôle actif de ces épistémologues en herbes. Ielles constituent ce que nous nommerons une architecture complice, en référence aux « masculinités complices » [10] qui désignent dans les pensées féministes les hommes bénéficiant d’une partie des privilèges de l’ordre patriarcal sans pour autant occuper une position de domination hégémonique, et qui participent – consciemment ou non – à la transmission et à la reproduction de la représentation dominante. Une architecture complice, bien plus discrète, anodine et policée, dont la réaction ou le déni face aux discours critiques participe, en ce qui nous intéresse, à la transmission, à la reproduction ou à la défense de l’architecture hégémonique.

« Ielles constituent ce que nous nommerons une architecture complice, […] bien plus discrète, anodine et policée, dont la réaction ou le déni face aux discours critiques participe, en ce qui nous intéresse, à la transmission, à la reproduction ou à la défense de l’architecture hégémonique. »

Ce parallèle nous mène directement à l’une des contestations que rencontrent le plus couramment les discours critiques. Celle-ci s’articule autour d’un argument central qui relève d’un « not all architects », au même titre que le célèbre « not all men » propre aux débats féministes. Une stratégie rhétorique de cherry picking : un terme signifiant littéralement « cueillette de cerises » en référence à l’erreur qui consisterait à croire que toutes les cerises d’un arbre sont à l'image des plus beaux fruits retenus lors d’une cueillette. Il s’agit dans ce cas précis de chercher à discréditer un argument d’ensemble en lui opposant quelques exemples sélectionnés avec soin. Ainsi, pour ne pas discuter de la distribution inéquitable des tâches ménagères dans la société, on rappellera nos propres efforts – « vous avez tout faux, car moi je suis gentil ! » – ou l’on brandira l’exemple de son cousin Johnny qui assure l'essentiel de ces tâches dans son couple. En architecture, on pourra mettre en exergue les vertus de la conception ouverte, participative et incrémentale de Sophie Ricard pour ne pas discuter de la question de fond portant sur les approches fermées et autoritaires de la conception qui font norme dans la plupart des agences comme des institutions pédagogiques. Dans les deux cas l’objection est fondée. On est peut-être individuellement innocent, Johnny fait bien la vaisselle et Sophie Ricard fait des supers projets. Mais plutôt que d’affiner le constat critique ou de penser les conditions collectives de son dépassement, ces atermoiements détournent l’attention du problème initial et cherchent à en minimiser la portée. Autrement dit, on brandit l’exception pour mieux protéger la règle.

« Autrement dit, on brandit l’exception pour mieux protéger la règle. »

Une variation offensive du cherry picking consiste à s’attaquer directement à la forme du propos de son adversaire pour ne pas en discuter le fond, en déformant quelques phrases choisies avec soin. Une très belle illustration de cette tactique nous est donnée par l’article de Guillaume Nicolas par son commentaire d’une citation de Mathias Rollot : « on habite mieux sans architect(ur)e [11] ». Commençons par reconnaître l'ambiguïté de cette formule ainsi isolée. Celle-ci disparaît une fois restituée dans son contexte : dans la pensée biorégionaliste de cet auteur, l’« habiter » est entendu au sens d’Ivan Illich, comme capacité anthropologique à façonner son milieu de vie, et le sens d’« architect(ur)e » renvoie à la discipline et à ses praticiens, qui constituent le lectorat avec lequel il dialogue durant tout son texte. Par un glissement sémantique, Guillaume Nicolas lui oppose le plaisir d’habiter dans une maison bourgeoise bien agencée : « Au contraire ! Affirmons et défendons qu’on vit et habite mieux avec l’architecture, du moins dans une bonne et belle architecture. Pour s’en convaincre, il suffit d’entendre la satisfaction des quelques privilégiés qui réussissent à se faire construire une maison par un bon architecte - car oui un bon architecte conçoit et suit les travaux de ce qui fait une bonne architecture [12] ». L’habiter comme qualité d’usage donc, et l’architecture comme substrat construit, ici par un praticien. Le besoin de précision terminologique, pourtant agité comme un étendard précédemment plus tôt dans ton texte, disparaît pour laisser place à un emploi stratège de la polysémie.

Un procédé auquel n’échappe d’ailleurs pas davantage Ivan Illich, au détour d’un laïus sur son « art d’habiter », dont Guillaume Nicolas dénonce la prétention à être un art « producteur d’œuvres » au sens classique, alors que le sens de l’art d’habiter que déploie le texte d’origine est celui d’un artisanat propre à la fabrique de l’habitat par la vie quotidienne [13]. La mécanique est bien huilée. Pour ne pas discuter du fond de la critique, le pinaillage se concentre ici sur la forme, en mettant malicieusement au travail les ambivalences dont regorge la polysémie.

Dans un cas comme dans l’autre, ce que visent ces argumentaires, c’est la constitution de l’inanité [14] d’une critique dont les propos relèveraient de l’inutile, de l'inexact, ou du futile. Inanité des changements réclamés par la critique en tant que tels (« Le changement n'aboutirait qu’au même résultat », « Le changement est impossible », voire « À quoi bon changer ? ») ou dans notre cas précis, puisqu’il est difficile de nier ouvertement la nécessité de ce changement, d'établir l’inanité des arguments avancés (« On ne comprend rien à ce que vous dites », « C’est bien plus compliqué que ça, etc. »). Sous des faux-airs de débat constructif, il s’agit bien de rendre inaudibles les constats critiques initiaux, d’en délégitimer les émetteur.ices, ou de faire diversion en fabricant une controverse sur mesure. Qu’importe au fond de dire n’importe quoi. Ce que permet tout ce pinaillage, c’est le maintien d’un déni confortable et la défense du statu quo : circulez il n’y a rien à voir, d’ailleurs on ne comprend rien à ce que vous dites, les architectes sont gentils et l’architecture c’est fort beau.

« Sous des faux-airs de débat constructif, il s’agit bien de rendre inaudibles les constats critiques initiaux, d’en délégitimer les émetteur.ices, ou de faire diversion en fabricant une controverse sur mesure. »

Laissons tranquilles les ambulances

Mais alors, est-ce à dire que la critique doit être exempte de toute critique ? Bien sûr que non, celle-ci est même essentielle [15]. Mais il paraît nécessaire de différencier à cet endroit les réflexions qui s’engagent dans un dialogue prolongeant une pensée critique de celles qui ne cherchent qu’à l'abattre. On peut noter, par exemple, dans le texte qui nous intéresse, le différentiel entre l’énergie déployée dans une contestation et l’énergie effectivement déployée dans la compréhension des apports des auteurs cités, dont les propos sont plus volontiers déformés pour constituer une menace. Difficile alors d’être convaincu lorsque l’auteur du texte nous dit ne pas vouloir « tempérer les appels à la révolution de la discipline » mais à l’inverse participer proactivement à une remise en cause disciplinaire qualifiée de « plus que légitime et nécessaire [15b] ». Car en définitive, c’est bien à l’opposé de ce spectre que se situe sa contribution puisqu’elle aboutit en définitive à faire bloc avec les certitudes corporatistes, ici par la défense du dogme classique Vitruvien et du rôle de l’architecte pour l’advenue d’une « bonne et belle architecture » (sic). Il ne faut pas s’y laisser prendre : sous ces faux-semblants progressistes, la réaction est toujours un rappel à l’ordre.

« Faire bloc avec les certitudes corporatistes, ici par la défense du dogme classique Vitruvien et du rôle de l’architecte pour l’advenue d’une « bonne et belle architecture » (sic). Il ne faut pas s’y laisser prendre : sous ces faux-semblants progressistes, la réaction est toujours un rappel à l’ordre. »

En ce qui nous concerne, l’affaire est innocente puisqu’il s’agit ici d’une controverse saine et polie entre auteur.ices. Mais l’actualité nous rappelle que ces rappels à l’ordre peuvent prendre de tout autres proportions. On pensera par exemple à l’ingénieur thermicien Pascal Lenormand menacé de poursuites par l’agence de Rudi Riciotti pour avoir osé remettre en question la qualité d’usage estivale de son projet Pavillon Noir avec le « #balancetonfour [16] ». Ou encore à Mathias Rollot – encore lui – assigné en diffamation par l’agence ChartierDalix. Regardons cette dernière affaire de plus près.

Il y a quelques années, Mathias Rollot publiait un texte portant sur l’instrumentalisation de la recherche dans des stratégies de greenwashing par des agences d’architecture dans l’hebdomadaire lundimatin. Un problème largement structurel pour une discipline dont l’inclinaison solutionniste s’allie parfois un peu trop rapidement aux promesses de la greentech en dépit de l’efficacité réelle des dispositifs promis ou mis en œuvre. Pour exemplifier son propos, la démonstration s'appuyait sur l’exemple de l’agence ChartierDalix en prenant soin de souligner la divergence entre des déclarations de bonnes intentions et des inventions anecdotiques, et la continuité d’une commande dont les intérêts capitalistes sont radicalement contraires au maintien des conditions d’habitabilité de notre planète. En réaction à cette publication, l’agence ChartierDalix a intenté un procès pour diffamation à l’encontre de Mathias Rollot. Pour s’en justifier, deux raisons sont citées à titre d’exemple dans une tribune récemment publiée dans le Moniteur [17] : une accusation abusive de plagiat, découlant d’une erreur de dates, et le fait d’avoir décrit les collaborateurs de l’agence comme étant « blancs et bien habillés ». Tribune qui sera en définitive l’occasion pour cette dernière de se placer en victime d’une infamante accusation de cynisme et d'insincérité. Tant de larmes de crocodiles et de mauvaise foi, on nage en plein déni.

« Un problème largement structurel pour une discipline dont l’inclinaison solutionniste s’allie parfois un peu trop rapidement aux promesses de la greentech en dépit de l’efficacité réelle des dispositifs promis ou mis en œuvre. »

Laissons la justice trancher sur le fond de l’affaire et attardons-nous pour notre part sur la forme du discours. Ainsi porté au tribunal, le pinaillage atteint des sommets. On retrouve dans la tribune de l’agence l’essentiel de l’arsenal précédemment identifié. De nouveau la réaction cherche à disqualifier les auteurs et leurs contributions, ici réduite un « pamphlet » dans un « blog anonyme » écrit à charge par un auteur qui aurait délaissé sa rigueur de chercheur. De nouveau, l’exception est brandie pour protéger la règle et les collaborateurs étrangers deviennent des faire-valoir pour ne pas discuter de la blanchité du personnel de l’agence. De nouveau, on monte en épingle des fragments du discours pour ne pas discuter du problème de fond. À savoir que le verdissement de surface de l’architecture ne participe en définitive qu’à maquiller la poursuite du business as usual, et qu’une architecture véritablement écologique ne sera toujours qu’un vœu pieux sans une remise en question conséquente des modes de production qu’elle accompagne. Que notre architecture hégémonique est en somme la complice de bien plus gros poissons. Du pinaillage épistémique d’une architecture complice qui fait semblant de ne pas comprendre, à la judiciarisation brutale de l’architecture hégémonique, ces deux exemples nous invitent à penser la réaction comme un continuum discursif qui mobilise les mêmes leviers pour protéger le statu quo.

On pourra douter de l’efficacité d’une telle stratégie juridique en ce qui concerne la réputation de l’agence. Elle semble avoir perdu d’avance sur ce terrain en vertu d’un effet Streisand qui n’a pas été démenti par la couverture médiatique de l’affaire. Et si tout le monde perçoit l’imposture, c’est bien que l'enjeu de la procédure est ailleurs. Les signataires de la tribune de soutien au chercheur visent juste : il s’agit bien ici d’une « procédure-bâillon » dont la finalité est surtout de rappeler ce qu’il en coûte d’émettre une voix dissonante face aux fleurons de l’architecture hégémonique. Toute forme de discours critique se voit ainsi mise en demeure de relever d’une étude approfondie au risque de voir la moindre interprétation immédiatement judiciarisée. En somme, un rappel à l’ordre portant sur la place que doivent tenir les chercheur·euses et journalistes aux yeux de ces capitaines d’industrie : celui de s’en tenir à une posture apolitique et inoffensive dont les conclusions ne dérangent personne, voire participent docilement à la fabrique du doute [18]. En lieu et place d'une réflexion collective nécessaire portant sur l'étendue des liens de dépendances qui nouent l’activité des agences d’architecture aux industries extractivistes ou sur la fâcheuse tendance de notre profession à maquiller la réalité par de grands discours incantatoires, les conditions du débat sont verrouillées par une judiciarisation abusive. À croire que pour percer le mur du déni et affronter ses défenseur·euses, la critique architecturale aussi serait « un sport de combat [19] », mais un combat très déséquilibré.

Dans le prochain volet de cette série, « la rhétorique du beau », nous poursuivrons notre réflexion en examinant ce qui déclenche la réaction à l’encontre de la critique. Soit, dans le cas qui nous intéresse, la transgression d’une loi tacite selon laquelle, en architecture, la forme des ouvrages est innocente et se doit d’être tenue au centre des préoccupations.

Notes

[2] G. Nicolas, « Marcher sur ses deux jambes ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer », D’Architecture, n°325, 2025, pp 18-21. Disponible en ligne : https://www.linkedin.com/posts/guillaume-nicolas-222201a6_marcher-sur-deux-jambes-activity-7327992055064850432-oQ3l

[3] Un adjectif repoussoir que nous ne renierons pas puisque bien souvent ces auteur.ices participent d’une remise en question à la racine. Sont notamment cités : Mathias Rollot, Charlotte Malterre-Barthes, et moi-même.

[4] Ces catégories sont tirées de A. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991. À noter que le camp progressiste n’est pas prémuni de sombrer dans les mêmes travers rhétoriques, comme le souligne très bien la fin de l’ouvrage.

[5] G. Nicolas, op. cit., p. 18

[6] Cette liste est non exhaustive et très simplifiée. Les sens ici retenus sont centrés sur l’activité constructive et leur regroupement peuvent très largement varier selon les auteurs. Guillaume Nicolas en retient pour exemple cinq différents : un pratique, un ordre professionnel, un art, une discipline et ses œuvres. Nous renvoyons les amateurs de lexicographie à la page dédiée du Centre national des ressources textuelles et lexicales : https://www.cnrtl.fr/definition/architecture

[8] La discipline architecturale est en cela un terrain d’étude rêvé pour tout structuraliste. Il suffit d’ouvrir l’un de ses grands magazines pour voir comment l’habitus de la discipline se cristallise dans ses ouvrages en s’hybridant aux possibles qu’ouvre le régime sociotechnique de la construction en un temps et un lieu donné. Les ouvrages des architectes sont en ce sens des correspondances matérielles imparfaites des formes « structurées et structurantes » de l’habitus architectural. Ce qui n’est pas un hasard : la notion d’habitus elle-même a d’ailleurs été tirée par Bourdieu du travail de Panosky sur l’architecture gothique dans E. Panofsky Architecture gothique et pensée scolastique, 1967, Les éditions de minuit.

[9] En vérité, il vaudrait peut-être mieux pour être précis parler d’architecturalité, comme manière d’exercer et de performer la profession d’architecte (qui serait à l’architecture ce que la masculinité est au masculin par exemple, ou la féminité au féminin). L’architecturalité engloberait ainsi l’habitus des architectes soit le savoir social partagé et incorporé plus ou moins inconsciemment – l’assertivité, la rigueur géométrique, l’aliénation par les charrettes, le goût pour l'esthétique minimaliste ou brutaliste… – mais aussi les éléments identitaires affirmés comme la passion pour les cols roulés noirs et lunettes à bord large... Nous avons ici fait le choix d’épargner au lecteur ce barbarisme.

[10] Nous retiendrons comme définitions pour celle-ci : « La masculinité complice, composée d’individus qui relayent les valeurs de la domination, sans y avoir un intérêt direct (par exemple parce qu’ils sont, par ailleurs, dominés socialement). » dans A. Vuattoux, A., « Penser les masculinités. » Les Cahiers Dynamiques, n° 58(1), pp. 84-88.

[11] G. Nicolas, op. cit., p. 20

[12] G. Nicolas, op. cit., p. 20

[13] La présence d’une majuscule dans le titre du texte d’Illich « l’Art d’habiter » varie selon les versions, est peut être à l’origine de ce contresens. Le titre original « Dwelling » ne permet pas de trancher le débat puisqu’il fait un emploi standard de la majuscule en début de titre. Voir la réédition par Topophile : https://topophile.net/savoir/l-art-d-habiter/

[14] A. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991.

[15] Ainsi il est toujours bon de se méfier des généralisations abusives et de travailler à affiner les interprétations critiques. On pourra par exemple citer ce que la critique féministe intersectionnelle a apporté en finesse aux travaux qui l’ont précédé en déployant des analyses articulant différents systèmes de domination (race, économie, genre, etc.). On notera qu’il ne s’agit pas ici de désactiver l’analyse critique mais de la préciser.

[15b] G. Nicolas, op. cit., p.18

[16] Avouons que la rencontre entre ce hashtag et l’architecte star marseillais – dont le machisme n’est plus à démontrer – est particulièrement cocasse.

[17] Pascale Dalix, Frédéric Chartier, Sophie Deramond, Mickael Hassani, architectes associés de l'agence ChartierDalix, « Tribune : face aux allégations de «censure», les architectes associés de ChartierDalix veulent « rétablir les faits et défendre leur agence », Le Moniteur, 2025. En ligne : https://www.lemoniteur.fr/article/tribune-face-aux-allegations-de-censure-les-architectes-associes-de-chartier-dalix-veulent-retablir-les-faits-et-defendre-leur-agence.2349152

[18] Qu’il s’agisse de l’industrie du tabac, du pétrole, ou des pesticides, plusieurs livres ont montré comment les industriels instrumentalisent le goût pour les conclusions prudentes et timorées de la recherche scientifique pour alimenter un doute leur bénéficiant. Voir S. Foucart, La fabrique du mensonge, Denöel, 2013 ou plus récemment sur l’évolution de ces pratiques avec les outils numériques S. Foucart, S. Horel, S. Laurens, Les gardiens de la raison, Enquête sur la désinformation scientifique, Denöel, 2020.

[19] En référence au célèbre documentaire sur Pierre Bourdieu intitulé « La sociologie est un sport de combat » ; et puisqu’il nous faut deux antagonistes pour une joute, à la paraphrase qu’en avait tiré Ricciotti pour l’architecture.

Texte

Série « Autopsie d’une réaction » (1/3) : « de l’art de cueillir des cerises » | (2/3) : « la rhétorique du beau » | (3/3) : à venir

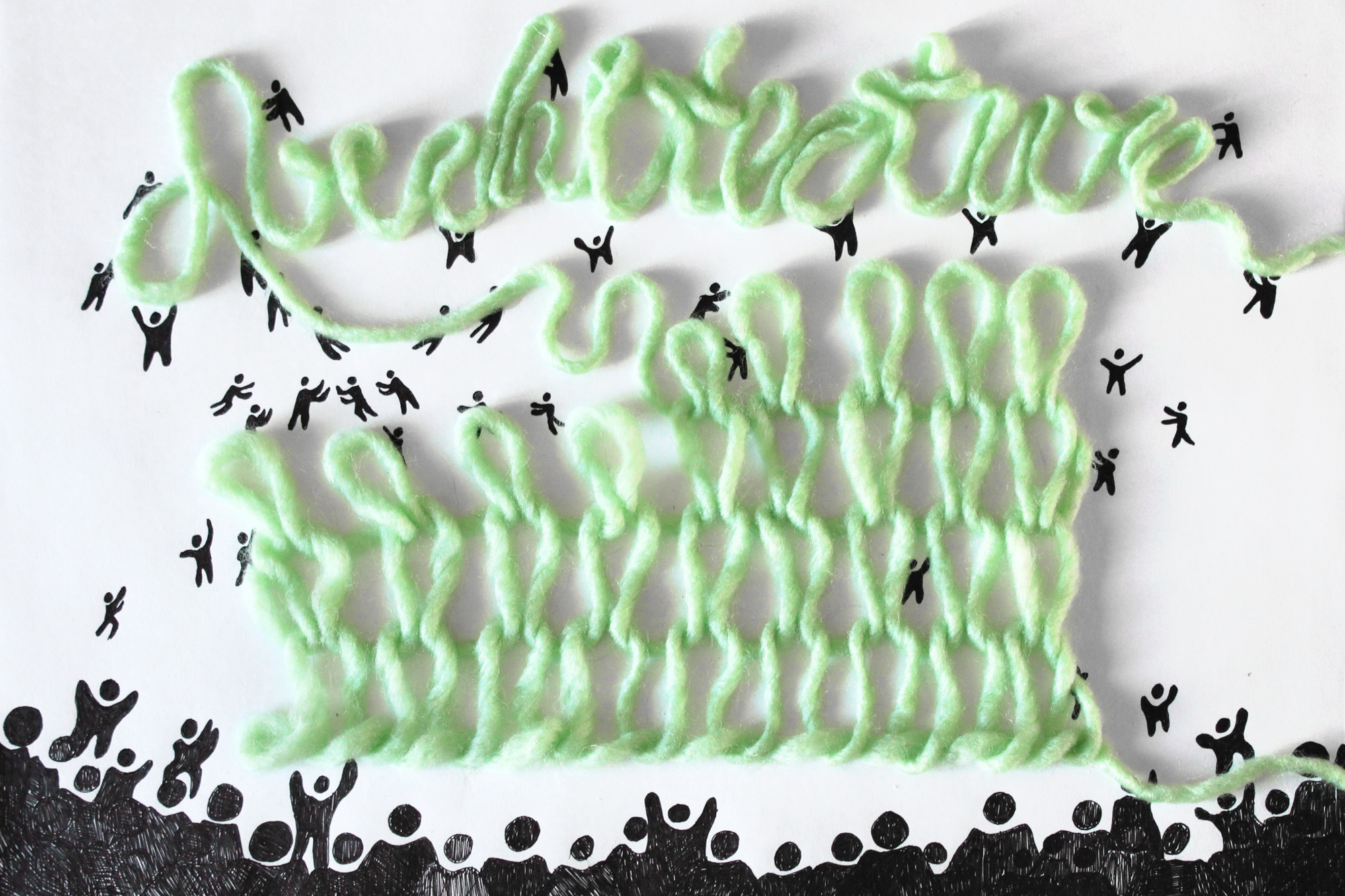

Illustration de couverture

« L’article m’a fait penser à l'action de détricoter. Comment une idée construite de manière longue et savante, un travail complet et sourcé, peut se voir détricoté très facilement. Tel qu'en tirant simplement sur un fil, on peut défaire tout un ouvrage. Dans ce sens, opposer le travail d’un auteur – de recherche, d'analyse, d'écriture – à la réaction, qui va en très peu de lignes s'attacher à défaire tout un argumentaire. Je file cette métaphore avec l'expression « tricoteuses » remise au goût du jour par le procès de Mazan. Qu’avec cette insulte on refusait de voir et de donner une voix à toutes les femmes qui étaient venues assister au procès.

« Ce tricot est donc l’image de la critique, autour duquel s’affairent des personnages pour le constituer, les critiques et auteurs « révolutionnaires ». Au dessus de cet ouvrage, un autre groupe de personnages tente de le détricoter pour donner forme à « l’Architecture » fièrement érigée sur son piédestal. Cependant, le public observe la scène, lui qui est en fait le destinataire de ces écrits et tribunes, via lesquelles les auteurs controversent. »

Édition

Suite à la publication de cet article Guillaume Nicolas nous à demandé un droit de réponse que voici ci dessous :

Les deux articles de Xavier Bucchianeri (« Autopsie d’une réaction 1/3 et 2/3 ») citent abondamment mon article « Marcher sur deux jambes, ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer » et en déforment le propos.

Ma réponse sera courte et ne va pas chercher à « pinailler » – pour reprendre ses termes – sur la longue prose de l’auteur. Je me contenterai ici d’indiquer que je refuse que mes propos soient réduits et catalogués dans le camp des conservateurs ou des réactionnaires. J’invite les lecteurs de Topophile à lire mon article publié dans d’a afin de se faire leur propre idée sur mon orientation et de juger par eux-mêmes du bien-fondé, ou non, de la critique de X. Bucchianeri. Je les invite également à prendre connaissance de mes prises de positions publiques – en particulier mon soutien à Mathias Rollot dans son affaire qui l’oppose à Chartier d’Alix – et de mes travaux de recherche. Pour approfondir toutes ces questions qui nouent l’éthique à l’esthétique, nous organisons justement avec Valéry Didelon un colloque à l’ENSA Normandie à l’automne 2026 : Beauté et bonté de l’architecture contemporaine.

Je trouve bien trop facile et confortable de discréditer ainsi la critique interne que j’ai adressée à celles et ceux dont je me solidarise et qui cherchent à faire prendre à l’architecture un tournant à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques, en la faisant passer pour une attaque extérieure au « camp progressiste ». Malgré sa diatribe qui laisserait croire, à tort, que mes idées sont plus proches de CNews que des siennes, j’ai hâte de lire les travaux académiques de X. Bucchianeri sur le déprojet et l’abandon, pour lesquels je l’invite à ne pas renoncer, pour autant, à la question de l’architecture, et donc de la beauté.

Guillaume NICOLAS, le 17/11/2025