Introduction

Face aux ravages écologiques du capitalocène, la discipline architecturale amorce une difficile remise en question critique de ses fondamentaux. Un travail qui n’est pas sans provoquer son lot de controverses et de réactions. Dans cette série d'articles, nous nous intéresserons aux formes rhétoriques que prend la réaction en architecture pour mieux l’identifier, la comprendre et la dépasser.

Dans le volet précédent, « de l’art de cueillir des cerises », nous avions eu l’occasion d’établir comment la réaction participait au maintien d'une culture hégémonique en architecture en pinaillant sur des points singuliers pour faire diversion à l'égard des constats critiques. Ce mois-ci, il s’agira de prendre un peu de recul historique, pour penser la fonction politique de la rhétorique du beau en architecture.

Pour penser les formes quotidiennes des discours réactionnaires, nous nous étions proposé de revenir sur un article discret mais représentatif des reproches adressées à la critique. Le reproche central qu’adresse le texte « Marcher sur ses deux jambes, ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer » [1] à la critique est celui s’écarter des questions relatives à l'esthétique formelle des ouvrages (au sens large d’organisation spatiale, de qualité d’usage ou d’ambiance) à trop s’intéresser aux enjeux politiques que posent la justice sociale et environnementale. Notons d’abord que ce cadrage tend à faire de l'esthétique un domaine séparé, voire autonome, de la politique. L'esthétique et l’éthique : voilà donc les deux jambes bien distinctes de l’architecture, laquelle, si elles n’étaient qu’une, serait bien ennuyée car condamnée d’avancer à cloche-pied… Et surtout relevons cette étrange injonction : quand on parle d’architecture, il ne faudrait surtout pas oublier d’aborder le chapitre des qualités formelles ou de la beauté. Ces deux éléments constituent le point de départ de la réflexion de ce second volet. Nous y discuterons de ce qui lie intimement les questions de l'esthétique, de la rhétorique et de la théorie architecturale, afin de comprendre le rôle du discours sur le beau ou la beauté dans la régulation du champ architectural. Nous ne traiterons donc pas de la question de la nature du beau en soi ou des qualités esthétiques des ouvrages des architectes, mais nous demanderons pourquoi et comment on parle de beau en architecture.

L’effet pervers de la réforme

Reprenons notre raisonnement là où nous l’avions arrêté. Face aux tenants de la « révolution [2] » que constitueraient Mathias Rollot, Charlotte Malterre-Barthes et l’auteur de ces lignes, nous avions pu voir lire dans cet article : « Au contraire ! Affirmons et défendons qu’on vit et habite mieux avec l’architecture, du moins dans une bonne et belle architecture. Pour s’en convaincre, il suffit d’entendre la satisfaction des quelques privilégiés qui réussissent à se faire construire une maison par un bon architecte - car oui un bon architecte conçoit et suit les travaux de ce qui fait une bonne architecture [3] ». Un syllogisme dont, nous le comprendrons, le choix n’est peut être pas si innocent. Face à eux, son auteur, Guillaume Nicolas, se positionne volontiers en modernisateur du dogme en insistant sur les apprentissages dont regorge son histoire en particulier en ce qui concerne l’importance des enjeux formels pour cette discipline. Il défend que la pratique architecturale et la rationalité qu’elle engage est indissociable d’une « volonté de la forme » [4] ou d’une pensée prise dans l'œuvre à produire. Un argument fondé qui le mène à avancer que l’architecture ne saurait être réductible au seul domaine du politique, avant de convoquer un ensemble d'arguments, bien plus discutables et corporatistes, portant sur le rôle de l’architecte dans nos sociétés pour l’advenue d’une « bonne architecture » héritée des préceptes vitruviens.

« Le simple fait que les travaux critiques ne s’attardent pas sur les enjeux formels constituerait en soi un danger participant de l’« invisibilisation » de la « dimension sensible, formelle, esthétique : en un mot artistique » de l'architecture. La forme serait devenue un « grand tabou » dont on ne pourrait plus parler, n’en déplaise à l'entièreté d’une presse qui ne parle que de ça. »

Attardons nous sur la manière dont ce texte vient constituer la critique en ce qui relève des enjeux formels. Le simple fait que les travaux cités ne s’attardent pas sur ces derniers constituerait en soi un danger participant de l’« invisibilisation » de la « dimension sensible, formelle, esthétique : en un mot artistique [5] » de l'architecture. La forme serait devenue un « grand tabou [6] » dont on ne pourrait plus parler, n’en déplaise à l'entièreté d’une presse qui ne parle que de ça. Ce motif rhétorique de la silenciation se retrouve également mobilisé en ce qui concerne l’histoire et l'héritage disciplinaire. L’auteur laisse ainsi entendre que ces discours critiques risqueraient de nous faire tomber collectivement dans « la table rase des idées [7] ». Avant d'ajouter : « Parlez d’Alberti, de Viollet-Le-Duc ou de Perret et vous êtes rapidement taxé de conservatisme [8] ». Décidément, on ne peut plus rien dire…

Nous pouvons reconnaître ici le motif rhétorique réactionnaire de l’effet pervers [9]. Selon cet argument, les efforts de réforme sont condamnés à produire des effets inverses au but recherché. La définition pourrait sembler abstraite de prime abord, mais elle s’éclaire par quelques exemples. Dans un paradigme libéral, on pourrait ainsi assimiler la critique progressiste et ses efforts de transformation à des pratiques totalitaires. Des ressorts qui nous sont terriblement familiers tant ils sont éculés par les plateaux de Cnews : « ayatollahs verts », « islamo-gauchistes », « éco-terroristes », « féminazies »… Les quolibets fleuris ne manquent jamais dans ces réactions hors-sol qui crient à la censure depuis des tribunes institutionnelles. Le procédé est pernicieux et efficace : on s’approprie ici la liberté d'expression comme argument massue à l’encontre de tout contradicteur. En ce qui concerne le danger réel posé par la critique, il est bien sûr évident que nous sommes ici souvent dans le domaine du pur fantasme, qui nous renseigne en réalité davantage sur l’attachement à un ordre transgressé que sur la gravité effective de la menace ainsi constituée par le discours.

Alors pourquoi donc les travaux critiques ne dissertent-ils pas, ou peu, de la beauté des formes ? Nous nous proposons dans la courte démonstration qui suit de faire d’une pierre deux coups. Pour comprendre d’où vient cette inquiétude de la « belle et bonne architecture » et l’injonction corollaire à en discourir, et pour dissiper le malentendu selon lequel les déboulonneurs de statues avanceraient sans histoire ni héritage, tournons un instant nos regards vers le passé et les grands noms de la discipline. Un détour qui sera l’occasion de saisir combien la question formelle en architecture est toujours prise dans des présupposés politiques, et le rôle clé que jouent les discours sur la forme dans la construction de cette discipline.

L’architecture, sœur jumelle de la rhétorique

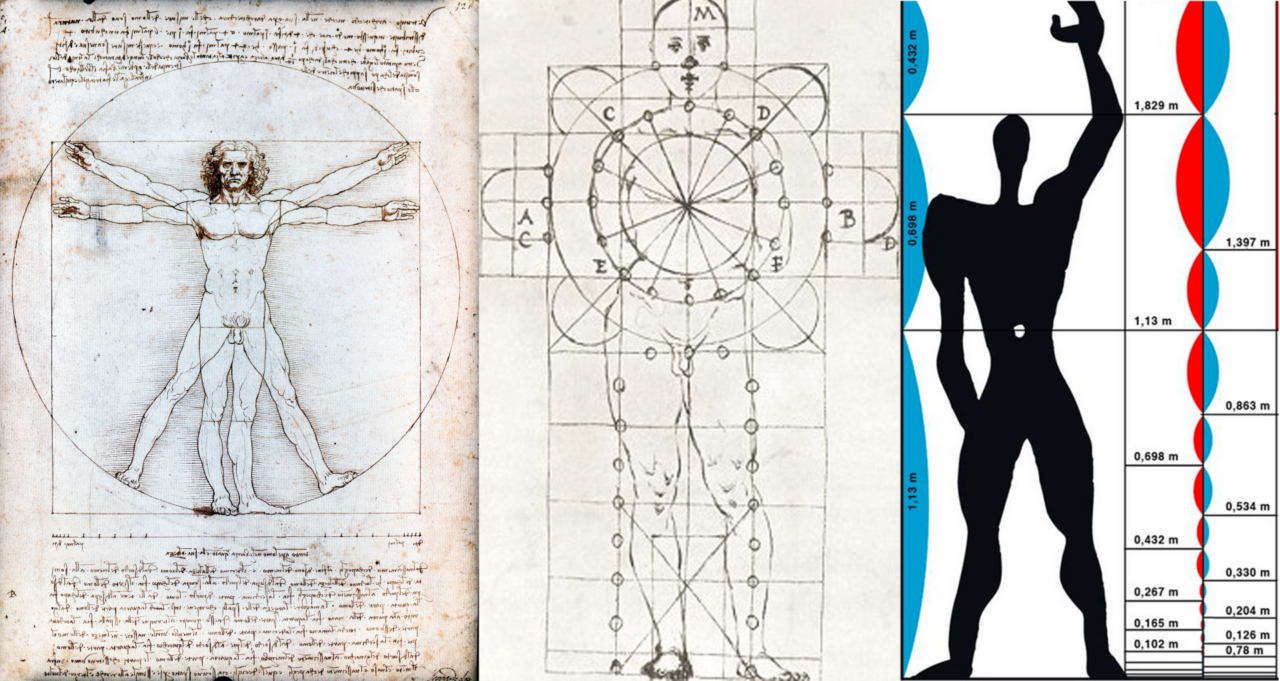

Nous commencerons par la pierre angulaire de la théorie architecturale, l’inévitable De Architectura de Vitruve, dont l’exégèse sans cesse recommencée semble fournir à elle seule la moitié de la théorie classique [10]. Il nous faut repartir, pour l’aborder, d’un fait notable et bien peu discuté : à savoir que le traité de Vitruve s'appuie sur le cadre conceptuel de la rhétorique pour formaliser les enjeux de la question esthétique en architecture. Discipline maître de son époque, la rhétorique fournissait aux penseurs de l’antiquité une théorie de l'esthétique opérante pour penser l’articulation entre la forme discursive et sa signification, l’ordonnancement et l’équilibre d’une phrase, ou encore le dialogue entre la raison et le sensible [11]. L’architecte antique a ainsi opéré dans son traité une transposition de la rationalité esthétique des formes du discours aux formes bâties. Mais il a ce faisant également transposé au cœur de son traité d’architecture la dimension éminemment politique de cet art oratoire.

« Discipline maître de son époque, la rhétorique fournissait aux penseurs de l’antiquité une théorie de l'esthétique opérante pour penser l’articulation entre la forme discursive et sa signification, l’ordonnancement et l’équilibre d’une phrase, ou encore le dialogue entre la raison et le sensible. »

Ainsi, le texte de Vitruve a une double visée : théorique d'abord, puisqu’il cherche à rendre raison des enjeux et des chemins de la pensée en architecture, mais aussi politique puisqu’il souhaite convaincre l'empereur Auguste, à qui il destine son De Architectura, du bien fondé de sa science afin qu’il lui délègue le commandement de constructions. Dans cette perspective, la transposition qu’il opère entre architecture et rhétorique doit aussi être comprise comme une manière de prétendre à une noblesse équivalente pour sa propre discipline aux yeux de l’Empereur. De même la conception Vitruvienne d’une bonne architecture s’en trouve fondée sur une justification d’ordre politique et religieuse ; dit autrement, l’architecture doit témoigner du bon gouvernement du monde. Les pratiques constructives s’inscrivent en continuité des savoirs hérités des aïeux, et la forme de l’ouvrage satisfait un ordre divin et naturel rationalisé par la géométrie. Ici aussi l’affaire n’est pas innocente : n’oublions pas non plus que la fonction d'empereur était sacrée et qu'Auguste se disait fils d'Apollon.

Ce premier jalon théorique noue ainsi de manière indissociable ce qui relève de l'ordonnancement des formes, du discours et le commandement du chantier et de la cité. Précieux témoin des pratiques constructives de son temps, le traité de Vitruve regorge de détails sur les enjeux techniques qui se posent à la construction antique. Il nous faut cependant relever une absence de taille, qui aura pour nous son importance. Il n’y est jamais fait mention des exécutants de l’acte de construire - qui étaient alors majoritairement des esclaves - dont l’asservissement au sein des premières mégamachines mumphordiennes [13] était la condition de la possibilité d'émergence de cette esthétique du commandement.

« Il n’est jamais fait mention chez Vitruve des exécutants de l’acte de construire - qui étaient alors majoritairement des esclaves - dont l’asservissement au sein des premières mégamachines mumphordiennes était la condition de la possibilité d'émergence de cette esthétique du commandement. »

Amour et jalousie des ars liberalis

La redécouverte de ce texte a une énorme influence sur les humanistes de la Renaissance, qui poseront conjointement à partir de ce modèle antique les bases de la discipline architecturale et de la modernité. Dans son traité De re aedificatoria, Leon Battista Alberti traduit et interprète les fondamentaux vitruviens dans un texte qu’il destine aux princes et aux mécènes de son temps. Ici aussi, l’architecture sera donc autant affaire de forme que de politique, puisque pour lui l’acte de bâtir participe du fondement des institutions humaines et de leur fonctionnement. L’architecte y est rapproché du rhéteur, dialoguant et démontrant, et les monuments sont comparés à des textes. Parmi les évolutions notables qui découlent de la relecture albertienne, on retiendra l’importance accrue donnée à la part abstraite de l’activité de conception en architecture, dont les disciplines fondamentales seront la peinture et les mathématiques.

Alberti souhaite rompre avec les approches ambivalentes, plurielles et ouvertes de la conception du Moyen Âge. Il définit la figure de l’architecte en opposition à celle du charpentier, comme un homme d’esprit pouvant « projeter mentalement des formes complètes, indépendamment de toute matière [14] ». L’architecte est ainsi celui qui pratique la « cosa mentale [15] » de la conception, cette la rumination abstraite et géométrique préalable à la construction, et dont le disegno [16] s'imprimera par la suite dans la matière [17]. L’ouvrage y est conçu comme un objet définitif, parfait, intemporel, dont l'essence géométrique définitive devra être défendue par les influences extérieures et des « successeurs impudents [18] ».

Ce rapport à la forme à bâtir entérine donc une séparation de la conception et de la construction, et la prise de pouvoir de ce premier temps sur le second. Le texte d’Alberti ouvre ce faisant une longue période de transition dans laquelle les pratiques de conception passent d’un paradigme formel ouvert [19], mobilisant un rapport à la géométrie inextricablement lié à la transformation de la matière sur le chantier, caractéristique des modes de projection des bâtisseurs du Moyen Âge, à un paradigme formel fermé de l’architecture, nourri par une géométrie de la composition par le dessin caractéristique des ars liberalis, pratiquée dans un temps scindé du chantier et domaine exclusif des architectes. L’amour pour la forme des ars liberalis est un amour jaloux [20].

Du discours sur la forme à la forme des discours

L’institutionnalisation de la discipline au cours des siècles suivants se fera concomitamment à l’épuration des autres modes de commandement du chantier hérités du Moyen Âge, en premier lieu desquels se trouvent le contre-pouvoir des bâtisseurs et des corporations. Elle s’opère par la diffusion des traités de la Renaissance qui entérinent au cœur de la discipline le cadrage de ces premiers penseurs, et sera alimentée par un incessant travail d’interprétation et de retraduction des textes fondateurs par les théoriciens classiques. Il en est ainsi du rationaliste Laugier dont la triade vitruvienne firmitas (solidité), utilitas (utilité), venustas (beauté) est par exemple citée par Guillaume Nicolas comme un canon indépassable. Prisonnière de ce cadrage antique, la « belle et bonne architecture » demeure longtemps un enjeu formel lié au dessin géométrique, à l’expression plastique de l’ouvrage ou à l’invention technique, avant de s’étendre au cours des siècles aux préoccupations relatives à la qualité d’usage, aux ambiances et aujourd’hui à l’impact environnemental, au gré des courants.

Au fil de ces mues, les théoriciens de l’architecture ont gardé de leurs lointains aïeux quelques habitudes caractéristiques. Il y a d’abord l'inquiétude relative à la composition du modèle architectural principalement perçu à travers le prisme de ses qualités formelles (géométrie, agencement, matières, qualités spatiales, ambiances…). Celles-ci demeurent justifiées par des considérations politiques – bon ordre du monde, bon gouvernement de la cité, de la maison, de l’économie, de l’équilibre entre nos constructions et les milieux naturels, etc. – qui s’actualisent en fonction du contexte historique. Le beau est ainsi une catégorie construite dont les traits évoluent au fil du temps.

« Davantage qu’un questionnement sur la nature du beau en soi, qui occupe les philosophes, ou que l’exploration de ce que nous enseigne la relativité de son expression ou de sa réception, qui occupe les sociologues, les interrogations relatives à l'esthétique des ouvrages tendent à trouver leurs résolutions chez les théoriciens de l’architecture dans des textes assertifs voir prescriptifs. En somme, en architecture, la réflexion théorique débouche bien souvent sur la production de doctrines. »

Mais il nous faut aussi noter des continuités de style. Davantage qu’un questionnement sur la nature du beau en soi, qui occupe les philosophes, ou que l’exploration de ce que nous enseigne la relativité de son expression ou de sa réception, qui occupe les sociologues, les interrogations relatives à l'esthétique des ouvrages tendent à trouver leurs résolutions chez les théoriciens de l’architecture dans des textes assertifs voir prescriptifs. En somme, en architecture, la réflexion théorique débouche bien souvent sur la production de doctrines [21]. En découle une appétence certaine des architectes pour la forme littéraire du manifeste, à laquelle ne semble décidément jamais pouvoir échapper les discours sur l’architecture, qu’ils soient critiques ou non. Relevons aussi le rapport ambivalent au progressisme de la discipline, hantée par d'étonnants motifs de repliement du passé sur l’avenir, comme en témoignent les nombreuses réécritures du mythe de la cabane primitive ou l’incessante référence aux canons antiques par des auteurs cherchant à justifier leurs doctrines contemporaines. Et enfin, en héritage direct de l’impensé liminaire de Vitruve, soulignons l’absence quasi systématique de considérations des exécutants de la construction dans la manière de théoriser cet art qui pourtant se donne la tâche d’en gouverner le travail.

Le beau, le goût et la distinction

Quelques lignes ne sauraient rendre justice à plusieurs siècles d’histoire de la pensée architecturale. Mais cette mise en perspective historique suffit à nous rappeler que les architectes sont les héritiers d’un corpus disciplinaire (théories, pratiques, ouvrages canoniques, presse…) qui code une manière bien particulière d’aborder la forme de l’ouvrage à bâtir et d’en discourir. Né de la rhétorique, puis mobilisé par une aristocratie ayant cherché à légitimer sa place au sein du commandement de la construction par l’imposition du dessin comme unique modalité de concevoir la forme puis d’en commander l’exécution, alimenté par l’exégèse frénétique des mêmes traités antiques, ce corpus fait de l’esthétique des ouvrages le domaine exclusif et légitime des architectes. La catégorie du beau, du juste ou du bon y est mobilisée dans des stratégies de distinction à l’égard des « exécutants » mais aussi entre architectes – chaque doctrine se distinguant de la précédente – ou entre commanditaires, puisqu’elle contient à leurs endroits la promesse d’augmenter leur propre prestige par contamination s’ils les font travailler.

« La belle forme architecturale est d'abord l’archétype de l’argument fondant l’autorité, comme prétexte théorique instituant les architectes en position de commandement dans l’acte de construire. »

On commence à mieux comprendre l’une des fonctions de la rhétorique du beau en architecture. La belle forme architecturale est d'abord l’archétype de l’argument fondant l’autorité, comme prétexte théorique instituant les architectes en position de commandement dans l’acte de construire. Elle est ensuite très pragmatiquement un argument faisant autorité, puisque les belles images des architectes sont aussi ce qui leur permet de convaincre les commanditaires ou de coordonner le chantier. Enfin, elle est devenue avec le temps un simple argument d’autorité participant à la reproduction d’un ordre hiérarchique leur bénéficiant. Nous pourrions nous risquer à voir dans cette injonction le nomos [22] des architectes : la forme des ouvrages se doit d’être belle et il incombe à l’architecte, ayant conquis le monopole de la prescription formelle, de s’en préoccuper d’en discourir.

« La forme des ouvrages se doit d’être belle et il incombe à l’architecte, ayant conquis le monopole de la prescription formelle, de s’en préoccuper d’en discourir. »

À l’inverse, on ne discutera pas, ou très rarement, d’un certain nombre de présupposés qu’engage ce rapport à l'esthétique en architecture. À savoir, une organisation de l’acte de construire autoritaire et rétive à l’initiative de l’ouvrier sur le chantier, puisqu’il appartient alors à une minorité de définir les caractéristiques du modèle et à une majorité d’exécuter sans broncher. Tout comme, plus généralement, l’hypothèse anthropocentrique selon laquelle il serait légitime et toujours souhaitable de transformer le monde selon notre gré, au prix de la destruction des milieux naturels. On ne discutera pas, ou trop peu, des conséquences sociales et environnementales d’une conception artistique de l’œuvre architecturale, en particulier de la tension entre un droit d’auteur protégeant la dénaturation de l'œuvre [23] et l’appropriation des ouvrages par ses habitants humains ou autres qu’humains. Enfin, on ne questionnera pas non plus la relativité d’une conception du beau qui toujours semble maintenir pernicieusement sa prétention à l’universalité. Or, qu’il s’agisse du biais du survivant [24] de l’Histoire, qui tend à ne conserver pour traverser les âges que les bâtiments des classes dominantes, ou de l’appétence pour le spectacle des constructions spectaculaires d’une presse qui nous ferait presque croire que l’architecture n’est qu’affaire de musée et de villas bourgeoises, il ne fait pas de doute que l’imaginaire disciplinaire et la construction du goût [25] des architectes sont partiels et situés – situés sans conteste du côté des classes dominantes. Ainsi, si l’architecture s’est émancipée du classicisme, elle n’en reste pas moins mâtinée de classicisme, en particulier en ce qui concerne l’expression des goûts.

« On ne discutera pas d’une organisation de l’acte de construire autoritaire et rétive à l’initiative de l’ouvrier sur le chantier, puisqu’il appartient alors à une minorité de définir les caractéristiques du modèle et à une majorité d’exécuter sans broncher. »

Faire face à notre héritage disciplinaire

À l'épouvantail de l’oubli de l’Histoire, nous opposerons donc celui du déni. Ne nous laissons pas prendre au piège de ses ellipses et regardons en face ce qu’elle contient de dérangeant. Défaire une statue ou critiquer un héritage historique, ce n’est pas demander à effacer l’histoire, mais au contraire, demander à faire place dans nos récits collectifs aux histoires subalternes qui apportent des éclairages dérangeants sur les figures ou les valeurs que nous avons appris à célébrer. Il en est ainsi de la discipline architecturale. Son histoire, les théories dont elle hérite et le corpus de ses grandes réalisations constituent un héritage forgé dans la domination. Et l’argument du beau exprimé par les architectes – un beau situé et politique, donc – a toujours été historiquement mobilisé pour légitimer et maintenir cet ordre, en distinguant les théories et pratiques considérées comme légitimes ou illégitimes, au bénéfice évident du dogme et de ses institutions. Il convient en cela de se méfier des appels à la « belle et bonne architecture », car ils ont toujours été les marqueurs de positions réactionnaires défendant un ordre politique se déployant dans et par la forme.

« Défaire une statue ou critiquer un héritage historique, ce n’est pas demander à effacer l’histoire, mais, au contraire, demander à faire place dans nos récits collectifs aux histoires subalternes qui apportent des éclairages dérangeants sur les figures ou les valeurs que nous avons appris à célébrer. »

Dire cela ne signifie pas que l’on doit définitivement enterrer la question de l'esthétique ou du goût dans l’exercice du métier ; et encore moins à disqualifier dans un trop rapide amalgame toute forme de soin apporté à la qualité architecturale. Ces questions demeurent incontournables pour une pratique qui se doit de trouver des repères pour orienter l’opération intellectuelle complexe qu’est celle de la conception architecturale, centrale aussi pour l’exercice en agence dont le cadre réglementaire et l'organisation professionnelle font de l’architecte le seul prescripteur de la forme. Mais cela engage à aborder avec prudence les enjeux de l'esthétique en architecture, sans céder aux prétentions à l’autonomie de l’esthétique architecturale, tant celle-ci est partie prenante des mécanismes de domination qu’elle vient bien souvent maquiller. Car c’est là toute la puissance véritable de l’expérience esthétique en architecture : celle de nous faire oublier ce qu’il en coûte de la beauté. Ironiquement c’est peut-être pour cette exacte raison que l'esthétique architecturale est un terrain particulièrement fécond pour une réflexion critique en architecture. Elle en constitue presque un programme, qui donnerait la tâche à la critique de dévoiler les contradictions qui séparent la réalité matérielle de l’architecture de la poésie autosatisfaite du « jeu savant, correct et magnifique des formes assemblées dans la lumière [26] » ou de l’importance qui nous saisit lorsque l’on récite les jolis mots en latin – firmitas, utilitas, venustas, amen – du catéchisme vitruvien.

« Car c’est là toute la puissance véritable de l’expérience esthétique en architecture : celle de nous faire oublier ce qu’il en coûte de la beauté. »

Dans le troisième et dernier volet, notre réflexion explorera cette fois-ci les propositions d’auteur.ices critiques pour comprendre si ces dangereux révolutionnaires veulent vraiment « tuer l’architecture ». Nous verrons comment leurs travaux, loin de se contenter de critiquer les confrères, se ressaisissent des enjeux de l'esthétique et pour ouvrir d’autres chemins pour la discipline.

[1] G. Nicolas, « Marcher sur ses deux jambes ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer », D’Architecture, n°325, 2025, pp 18-21. Disponible ici : https://www.linkedin.com/posts/guillaume-nicolas-222201a6_marcher-sur-deux-jambes-activity-73279.

[2] G. Nicolas, op. cit., p. 20.

[3] Ibid.

[4] G. Nicolas, op. cit., p. 20.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] G. Nicolas, op. cit., p. 19.

[9] A. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991.

[10] Une tradition du méta-commentaire toujours vivace, y compris dans une visée critique, comme nous le rappellent les travaux récents de Pierre Caye, Françoise Choay ou Xavier Wrona.

[11] Voir à ce sujet les travaux de Louis Callebat. Callebat Louis. Rhétorique et architecture dans le « De Architectvra » de Vitruve. In: Le projet de Vitruve. Objet, destinataires et réception du De architectura Actes du colloque international de Rome (26-27 mars 1993) Rome : École Française de Rome, 1994. pp. 31-46. (Publications de l'École française de Rome, 192).

[12] En référence à l’exégèse historique actuellement menée par Pacôme Thiellement pour Blast.

[13] La thèse centrale de l'œuvre de Mumford pose que l’humanité à inventé des fonctionnements organisationnels machiniques - les fameuses mégamachines - bien avant de maîtriser la machine comme technologie. En ce qui concerne l’architecture, l’apparition des premières mégamachines dans les cités-états sumériennes puis dans les grands empires de l’antiquité nous invite à saisir comment les chantiers monumentaux dont les ruines nous sont parvenus étaient à la fois l’expression et un moyen par lequel s'incarnait le pouvoir.

[14] L. B. Alberti, L’Art d’édifier [1938], Paris, Seuil, 2004, p. 55 (trad. du latin par Pierre Caye).

[15] Expression attribuée à Léonard de Vinci.

[16] « Disegno est un des concepts majeurs de la théorie de l'art de la Renaissance ; il signifie à la fois dessin et projet, tracé du contour et intention, l' idée au sens spéculatif et l'idée au sens d’invention. » Dictionnaire Robert : https://vep.lerobert.com/pages_html/disegno.htm.

[17] Cette domination de l'idéel sur la substance ou des « linéaments » du designo sur la matière nous renvoie à l’« hylémorphisme »” d’Aristote. Voir à ce sujet T. Ingold, Faire: anthropologie, archéologie, art et architecture, Editions Dehors Eds, 2017.

[18] L. B. Alberti, l’Art d’édifier, op. cit., p. 88.

[19] Nous renvoyons les lecteurs curieux d’en apprendre davantage sur les pratiques de conception des bâtisseurs du Moyen Âge à la synthèse de Tim Ingold ou au travail de l’historien Trachtenberg. Ingold, Faire: anthropologie, archéologie, art et architecture, Editions Dehors Eds, 2017, M. Trachtenberg, Building in Time : From Giotto to Alberti and Modern Oblivion, Yale University Press, 2010.

[20] Rappelons à cet égard l’histoire de la construction du Dôme de Florence par Brunelleschi de Vasari. Bien que largement romancée, comme nous le rappellent les récents travaux sur le sujet (M. Trachtenberg, Building in Time: From Giotto to Alberti and Modern Oblivion, Yale University Press, 2010), elle demeure l’un des mythes fondateurs de la discipline. On y retrouve les thèmes de la lutte pour le pouvoir sur le chantier et la volonté jalouse d’exclusivité du commandement de la conception. Des traits se retrouvent encore aujourd’hui dans nos récits cinématographiques contemporains comme The Rebelle (1949) ou plus récemment, The Brutalist (2024). Les mythes ont la peau dure.

[21] Ce qui fera dire au chercheur Adrien Marchand dans un article scientifique abordant les difficultés épistémologique qui se posent à la théorie architecturale : « la « théorie » architecturale n’est pas une véritable théorie, parce qu’elle échouerait à ses objectifs (un objectif de connaissance qui est en réalité celui des autres disciplines scientifiques – sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie, etc.), mais une déontologie professionnelle, en quelque sorte, qui vise à réguler les pratiques. » / Adrien Marchand, « Statuts épistémologique et axiologique de la « théorie » architecturale. Pour une définition normative de la théorie en architecture », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, n°4, 2019.

[22] Désigne chez Bourdieu la loi de division propre à chaque champ. En ce qui nous intéresse, elle correspond à la représentation commune de doit être l’architecture, et donc du principe de division séparant les « vrais » architectes et les autres. Guillaume Nicolas n'y va d’ailleurs pas par quatre chemin pour la nommer – malgré lui – dans son article : « Il faut l'affirmer, la recherche de forme, la volonté de forme est au cœur de l’architecture en tant qu’art ». G. Nicolas, op. cit., p. 20.

[23] Les œuvres architecturales sont régies par le code de la propriété intellectuelle, qui confère aux architectes un droit moral (droit au nom, droit à l’adaptation et à l’altération). Ce droit comprend notamment le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre. La protection de l'œuvre doit aussi être comprise en ce qu’elle entraîne des conséquences écologiques en termes de pratique de maintenance.

[24] Biais de sélection qui consiste à se focaliser sur ce qui a réussi ou survécu pour un processus de sélection pour en tirer un argument d’ensemble.

[25] En architecture comme ailleurs, « les gens ont le goût de leur diplôme » (Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Le sens commun, 1979). À juste titre : un détour au sein d’une classe de projet en école d’architecture suffira à convaincre n’importe quel bourdieusien du dimanche que le « bon goût » sous toutes ses formes, même les plus vaporeuses, reste central dans la formation des jeunes édiles : graphisme des planches, élégance de la composition d’une façade, « radicalité » d’une posture, etc...

[26] Expression attribuée à Le Corbusier.

Texte

Série « Autopsie d’une réaction » (1/3) : « de l’art de cueillir des cerises » | (2/3) : « la rhétorique du beau » | (3/3) : à venir

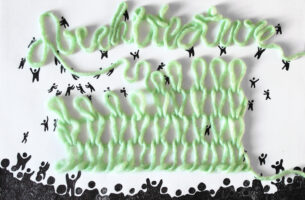

Illustration de couverture

« L'illustration met en scène un concours d'architectes recherchant la forme idéale que devrait prendre la belle architecture. Pour se faire, ils utilisent la rhétorique (les mots symbolisés par la laine, en écho à la couverture du 1er volet) et la matière (des éléments minéraux). L'architecte est mis en avant, il montre fièrement son œuvre (composée de laine et cailloux). En second plan, des petits personnages s'affairent autour de l’œuvre pour lui donner forme : les ouvriers toujours déconsidérés. Au tout premier plan, le jury d'architectes, revues spécialisées, princes et empereurs est chargé de noter l'ensemble avec des pancartes de compétition sportive. »

Édition

Suite à la publication de cet article Guillaume Nicolas nous à demandé un droit de réponse que voici ci dessous :

Les deux articles de Xavier Bucchianeri (« Autopsie d’une réaction 1/3 et 2/3 ») citent abondamment mon article « Marcher sur deux jambes, ou comment révolutionner l’architecture sans la tuer » et en déforment le propos.

Ma réponse sera courte et ne va pas chercher à « pinailler » – pour reprendre ses termes – sur la longue prose de l’auteur. Je me contenterai ici d’indiquer que je refuse que mes propos soient réduits et catalogués dans le camp des conservateurs ou des réactionnaires. J’invite les lecteurs de Topophile à lire mon article publié dans d’a afin de se faire leur propre idée sur mon orientation et de juger par eux-mêmes du bien-fondé, ou non, de la critique de X. Bucchianeri. Je les invite également à prendre connaissance de mes prises de positions publiques – en particulier mon soutien à Mathias Rollot dans son affaire qui l’oppose à Chartier d’Alix – et de mes travaux de recherche. Pour approfondir toutes ces questions qui nouent l’éthique à l’esthétique, nous organisons justement avec Valéry Didelon un colloque à l’ENSA Normandie à l’automne 2026 : Beauté et bonté de l’architecture contemporaine.

Je trouve bien trop facile et confortable de discréditer ainsi la critique interne que j’ai adressée à celles et ceux dont je me solidarise et qui cherchent à faire prendre à l’architecture un tournant à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques, en la faisant passer pour une attaque extérieure au « camp progressiste ». Malgré sa diatribe qui laisserait croire, à tort, que mes idées sont plus proches de CNews que des siennes, j’ai hâte de lire les travaux académiques de X. Bucchianeri sur le déprojet et l’abandon, pour lesquels je l’invite à ne pas renoncer, pour autant, à la question de l’architecture, et donc de la beauté.

Guillaume NICOLAS, le 17/11/2025