Introduction

Il y a plusieurs « écoles de Chicago », l’on connait bien celle d’architecture avec Sullivan, Le Baron Jenney, Richardson, constructeurs des premiers gratte-ciel aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, celle des monétaristes et autres Chicago boys au service de Pinochet, sous la férule de Milton Friedman, celle des études comparées des religions avec Mircea Eliade et moins celle des sociologues, autour de Robert Ezra Park. C’est de celui-ci que ce gros livre nous parle. Nous disposions déjà en français de la présentation d’Armand Cuvillier (qui se focalisait sur « la distance sociale », les « inter-actions subsociales » et aussi « l’écologie humaine » de Roderick D. McKenzie), des enquêtes de Paul-Henry Chombart de Lauwe (Paris et l’agglomération parisienne, 1952 et « Ethn(o)logie de l’espace humain », 1972), de la « somme » de Jean-Michel Chapoulie (La tradition sociologique de Chicago (1892-1961), Seuil, 2001), des ouvrages de Suzie Guth (Robert E. Park. Itinéraire sociologique de Red Wing à Chicago, L’Harmattan, 2012 et sous sa direction, Modernité de Robert Ezra Park. Les concepts de l’École d Chicago, L’Harmattan, 2008), sans oublier l’article de Catherine Rhein (« L’écologie humaine, discipline-chimère », Sociétés contemporaines, n°49-50, 2003) et de l’essai de Pierre Saint-Arnaud (Park-Dos Passos Metropolis. Regards croisés sur la modernité urbaine aux États-Unis, 1997). Écologie urbaine retrace l’historique du département de sociologie de l’université de Chicago, en insistant bien sûr sur la période marquée par l’activité et la personnalité de Robert Ezra Park (1864-1944), mais en s’attardant aussi, et cela est méritoire, sur « la postérité de l’écologie humaine des années 1930 aux années 1960 » (riche présentation de Daniel Cefaï).

Après des études de philosophie aux États-Unis et en Allemagne auprès de Georg Simmel et de Wilhem Windelband, Robert E. Park collabore avec l’activiste noir Booker T. Washington (1856-1915) et découvre, à ses côtés, l’Amérique urbaine à partir des quartiers racialisés. William I. Thomas l’invite à parler des Noirs d’Amérique lors d’un séminaire d’été en 1914 à l’université de Chicago, l’année suivante il y enseigne, âgé de cinquante ans, et y devient professeur titulaire en 1923. Là, son charisme et l’originalité de sa démarche lui permettent de s’entourer de collègues inventifs (Ernest Burgess, Roderick McKenzie, Louis Wirth...) et de doctorants exemplaires (Niels Anderson, Frederic Trasher, Ruth Shonle Cavan, Harvey Zorbaugh...). Il quitte Chicago en 1929, voyage et redevient universitaire en 1935 à l’Université Fisk, à Nashville où il reste jusqu’à son décès. C’est durant son magistère à Chicago – qui passe de 1,8 million d’habitants en 1900 et 3,5 millions trente ans plus tard – qu’il fait de cette ville un véritable « laboratoire » pour y étudier « l’écologie humaine », expression qui ne figure pas encore dans son article programmatique, « The City : Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment » de 1915 mais dans sa reprise en 1925, dans The City. En 1936, il publie « Human Ecology » dans l’American Journal of Sociology, qui est ici traduit pour la première fois. Texte fondamental, qui expose clairement les intentions théoriques de l’auteur, nourri des travaux des écologues et botanistes, comme ses collègues des universités de Nebraska et de Chicago (Frederic E. Clements et Henry C. Cowles) ou plus anciennement de sa lecture d’Eugenius Warming, botaniste danois qui méritait quelques paragraphes. Roderick McKenzie a popularisé et théorisé cette notion, aussi attendions-nous ici la traduction d’un ou deux de ses textes. « Fondamentalement, écrit Park, l’écologie humaine est une tentative pour examiner les processus selon lesquels l’équilibre biotique et l’équilibre social sont maintenus une fois qu’ils ont été atteints et les processus selon lesquels, en cas de perturbation de l’équilibre biotique et de l’équilibre social, la transition s’opère depuis un ordre relativement stable vers un autres. » Un autre important article de Park, « Réflexions sur la communication et la culture », publié en 1938, est également traduit, n’oublions pas que Park a été journaliste et que ses études urbaines attribuent au journal une place de choix dans le processus d’acculturation.

« Fondamentalement, l’écologie humaine est une tentative pour examiner les processus selon lesquels l’équilibre biotique et l’équilibre social sont maintenus une fois qu’ils ont été atteints et les processus selon lesquels, en cas de perturbation de l’équilibre biotique et de l’équilibre social, la transition s’opère depuis un ordre relativement stable vers un autres. »

Robert E. Park

L’ouvrage rassemble d’autres monographies de grande qualité, comme l’imposante étude d’Andrew Abbott, « Réforme sociale, sociologie et urbanisme. Du mouvement des cités-jardins à l’école de sociologie de Chicago : une comparaison entre États-Unis et Grande-Bretagne », la passionnante enquête de Daniel Cefaï sur « Le blanchisseur chinois. Une ethnographie écologique de l’expérience professionnelle et raciale des migrants » ; la précieuse analyse, « Coexister : des aires naturelles aux espaces publics. De quelques malentendus dans la réception de l’écologie humaine », par Louise Carlier, qui revient sur les notions de « communauté », « accommodation » et « assimilation », en examinant aussi bien l’oeuvre de Louis Wirth, que celles de Erving Goffman et d’Isaac Joseph ; la relecture de la thèse de 1927 sur « Le Gang de Frederic M. Thrasher, pour une approche écologique des interstices urbains », par Stéphane Tonnelat, qui localise les 1 313 « bandes de jeunes » et autres « gangs » sévissant alors à Chicago (alias Gangland) ; mentionnons également : « ‘On est des mecs des cités !’ Genèse écologique de l’expérience morale : les bandes de jeunes en banlieue parisienne », par Kamel Boukir et « Écologie sociale des quartiers, version Hollywood » par Jack Katz.

La dernière partie, « La ville comme espace de vie, champ d’expérience et milieu de coexistence », introduite somptueusement par Daniel Cefaï, regroupe une originale étude d’Olivier Gaudin (« Les grammaires de la vision de Kevin Lynch et György Kepes. Imagerie et sémiotique des milieux urbains. »), la traduction de « La ville comme environnement. Boston, 1965 » de Kevin Lynch, l’analyse de Mathieu Berger sur « L’espace de l’interaction. Sources topologiques et écologiques de l’espace goffmanien » et la traduction d’un extrait de Der Lebensraum des Grossstadtkindes, de Martha Muchow (1892-1933), « La ville que vit l’enfant. Hambourg, 1933 », avec Hans Muchow, sur les manières des enfants de s’approprier la rue, mais aussi les terrains vagues et les grands magasins, qui est un peu hors propos.

Comme le rappelle les auteurs dans leur conclusion, « cet ouvrage fait dialoguer l’héritage de sociologues pionniers de l’étude des milieux de vie humaine avec une série d’actualisations, de prolongements critiques et de compléments possibles de cette tradition intellectuelle. » L’écologie humaine ne peut être, à leurs yeux, que politique comme le démontre de nombreux ouvrages qui s’inscrivent dans la lignée de Park et ses collaborateurs, comme les deux volumes, Man’s Role in Changing the Face of the Earth publiés en 1956 [1], les livres de Henry F. Osborn, Harrison Brown, Rachel Carson, sans oublier Murray Bookchin... Cet ouvrage est une réussite, tant pour la connaissance de « l’écologie humaine » (l’expression « écologie urbaine » date de la fin des années 1950), replacée dans la vaste géohistoire de la sociologie, que pour les nombreuses pistes que les auteurs ouvrent, pour la plus grande satisfaction du lecteur.

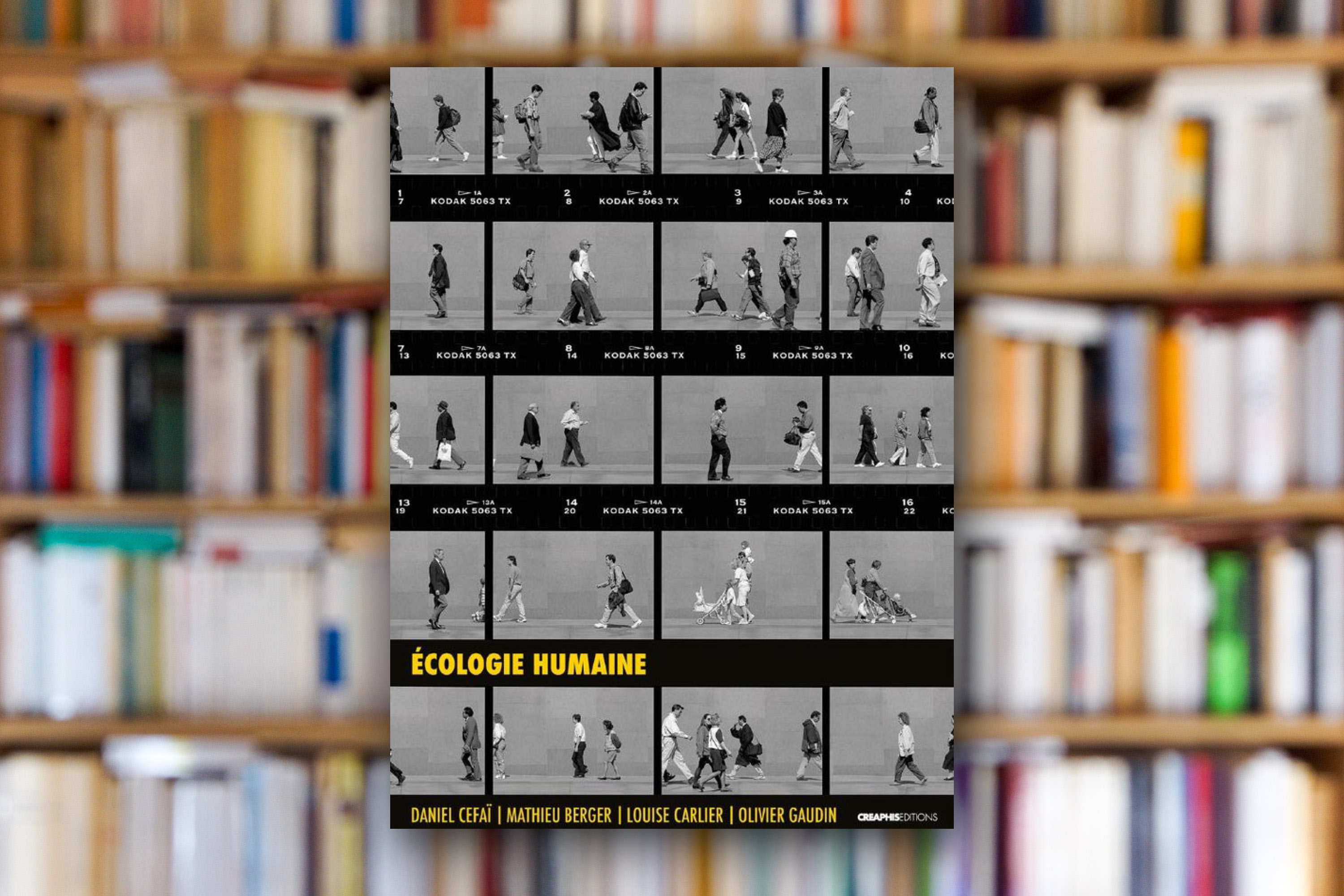

Daniel Cefaï, Mathieu Berger, Louise Carlier et Olivier Gaudin(dir.), Écologie humaine. Une science sociale des milieux de vie, avec des contributions de Andrew Abbott, Kamel Boukir, Jack Katz, Kevin Lynch, Hans H. Muchow, Martha Muchow, Robert E. Park, Stéphane Tonnelat, Saint-Étienne, Créaphis éditions, 2024, 768 pages, 35 euros.

[1] Sur ces deux volumes, se reporter à la présentation et au commentaire de Histoire naturelle de l’urbanisation, de Lewis Mumford, parThierry Paquot, PUF, 2023.