Introduction

De plus en plus souvent convoquées dans les débats et les écrits écologistes, les notions de municipalisme et de biorégionalisme s’entremêlent depuis plus de 50 ans aux Etats-Unis où leurs principaux théoriciens respectifs se sont côtoyés. Dans l’essai en deux volets qui suit, Marin Schaffner – traducteur de Murray Bookchin (mais aussi de Vandana Shiva) et co-fondateur du collectif d’inspiration biorégionale Hydromondes – descend le cours de ces idées depuis leurs sources éco-anarchistes et éco-féministes, jusqu’à certains de leurs estuaires comme la biorégion de Cascadia, les initiatives permaculturelles australiennes, le syndicat de la montagne limousine, en passant par de nombreuses figures singulières comme le poète étatsunien Gary Snyder, le géographe français Elisée Reclus, l’ostréiculteur japonais Hatakeyama Shigeatsu, l’activiste indienne Vandana Shiva. Il les interroge à l’aune de ces mots du biorégionaliste Peter Berg : « Le lieu dans lequel vous vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet, quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit ? Qu’est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre la pareille ? » Finalement, pour Marin Schaffner : « Là où le municipalisme et le biorégionalisme se rejoignent tout particulièrement, c’est dans leur volonté de proposer des modalités d’organisation collective (c’est-à-dire politiques) qui s’inspirent des modalités d’organisation de la vie elle-même, cela en vue d’en prendre soin. »

Confluences

En redescendant depuis les sources et après avoir traversé le chevelu, on finit nécessairement par croiser des affluents : des rivières parfois plus conséquentes, qui viennent d’ailleurs, qui ont traversé d’autres réalités, mais qui se mélangent au courant principal et le transforme par métissage. Nous voilà embarqué·es dans une zone de confluences.

La forêt amante de la mer

La forêt amante de la mer : l’idée d’un jumelage fluvial

« La forêt et la mer, depuis le début des temps, sont le berceau où grandit la vie. Quand, pénétrant sans bruit dans la forêt de feuillus, vous prêtez l’oreille au frôlement des feuilles, quand, debout sur le rivage, vous transit la rumeur de la mer, cela ne vous apaise-t-il pas ?

La forêt et la mer sont reliées par des fleuves pleins à déborder d’une eau fraîche et limpide, et plus l’eau est pure, plus profond est le lien. Avec pour devise “La forêt amante de la mer”, Mori wa Umi no Koibito, et en priant pour que l’Ô-kawa, le fleuve maternel qui se jette dans la baie de Kesennuma, garde toujours son courant pur, autour du mont Murone-san, nous avons planté un bois de près de 2 000 feuillus, des hêtres, des marronniers, des cornouillers, etc., et l’avons baptisé “La forêt des huîtres”, Kaki no mori.

Les enfants de l’amont, invités à la mer, ont étudié l’écosystème en fréquentant la faune et la flore marines. En retour, les enfants de l’aval, en plantant des arbres, ont appris l’importance de la forêt, et cela nous a aidés à les éduquer à l’environnement.

Ce que nous avons appris, en quatre années de ce mouvement, c’est à quel point, pour préserver l’environnement aquatique de toute cette région, y compris la mer, comptait la compassion envers la nature de la part des gens qui vivent dans le bassin fluvial de l’Ô-kawa, à partir du bassin-versant des montagnes de Murone-mura et Iwate-ken. » [1]

Au début des années 1990, l’ostréiculteur japonais Hatakeyama Shigeatsu a vu toutes ses huîtres dépérir du fait d’une pollution dans la baie où il vit. Son idée en réponse à cela : planter des milliers d’arbres avec les habitant·es de l’amont du fleuve Ô-kawa. Par ce geste, il a à la fois réussi à sauver l’ostréiculture locale et à tisser de nouvelles relations avec les habitant·es de sa région – et à activer un soin nouveau de la forêt et de la mer, la prise de conscience collective de leur profonde interdépendance.

Là encore, sans avoir besoin d’utiliser les mot « biorégionalisme » ou « communalisme », le mouvement « La forêt amante de la mer » œuvre à une vraie culture de bassin-versant, une solidarité amont-aval pragmatique. Ainsi, nombre de pratiques et de lieux de vie peuvent être source d’inspiration, près de chez nous, mais aussi sur d’autres continents et dans d’autres cultures. En cela, comme le disait Doug Aberley, le biorégionalisme semble bien être une « arène politique où développer la résistance à toutes les formes d’exploitations écologiques et sociales » – une définition qui peut tout aussi bien convenir au communalisme. En d’autres termes, l’une comme l’autre sont des approches potentiellement applicables aux quatre coins du monde pour accompagner l’avènement de sociétés véritablement écologiques.

« Le lieu dans lequel vous vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet, quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit ? Qu’est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre la pareille ? »

Peter Berg

Enfin, c’est aussi face à des questions de santé et de survie (comme Murray Bookchin le soulignait déjà en 1962) que de nouvelles formes d’entraide sont susceptibles de réapparaître. Continuer à « bien vivre » dans des territoires abîmés demande nécessairement de sortir des modes automatiques par défaut et des imaginaires hors-sol. La vie des lieux, quand on essaie de les habiter véritablement, d’en prendre soin, nous oblige en retour. Ou, comme le disait Peter Berg en 1986 : « Le lieu dans lequel vous vivez est vivant, et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet, quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit ? Qu’est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre la pareille ? » [2]

Lo-TEK

Lo-TEK : quelques exemples autochtones

À la croisée des questions d’autogestion locale et de soin des lieux de vie, on trouve également une myriade d’exemples chez diverses populations autochtones de la planète. Ces formes de communalisme et de biorégionalisme « de fait » peuvent aussi nous inspirer, et nous invitent en tout cas à l’humilité – car celles et ceux qui vivent en interaction forte avec leur milieu de vie ont trouvé de tout temps des réponses d’une grande finesse et d’une grande puissance pour s’adapter aux altérations. Après sept ans de recherche aux quatre coins du monde, Julia Watson a compilé de multiples exemples fascinants de « savoirs écologiques autochtones » dans son magnifique ouvrage Lo-TEK: Design by Radical Indigenism[3]. Dans son introduction, elle écrit : « Les savoirs écologiques traditionnels ne sont pas primitifs, ils sont incroyablement innovants. Ces technologies Lo-TEK sont nées de relations symbiotiques avec notre environnement — les humains vivant en symbiose avec les systèmes naturels. »

« Les savoirs écologiques traditionnels ne sont pas primitifs, ils sont incroyablement innovants. Ces technologies Lo-TEK sont nées de relations symbiotiques avec notre environnement — les humains vivant en symbiose avec les systèmes naturels. »

Julia Watson

De nombreux exemples de « design autochtone » font des échos passionnants à notre propos, mais je n’en prendrai ici qu’un seul. Les bheris de Calcutta forment un complexe de bassins de traitement naturel des eaux usées, créé dans les années 1920, qui nettoie la moitié des eaux grises de cette mégapole de 12 millions d’habitant·es (soit 680 millions de litres d’eaux usées par jour). Là, sur 3 000 hectares, 300 fermes piscicoles produisent 13 000 tonnes de poissons par an (16% de la consommation locale), 16 000 tonnes de riz par an et 150 tonnes de légumes par jour. L’autre moitié des eaux usées de la ville est traitée avec des stations d’épuration « à l’occidentale » (électriques et en béton), ce qui coûte plus de 20 millions de dollars par an. Les bheris eux coûtent zéro, et rapportent même pas mal d’argent, puisque ce sont 60 000 pêcheu·ses et agricult·rices organisé·es en coopérative qui en partagent équitablement les profits. Les poissons se nourrissent des eaux usées, et la symbiose entre plantes, algues et bactéries fait le reste du travail d’assainissement au cours de plusieurs étapes de traitement des eaux – dont une première rétention pendant 25 à 30 jours qui assainit déjà 90% de l’eau.

Un tel exemple de permaculture aquatique réparatrice nous montre combien les pratiques de soin auto-organisées peuvent être des guides pour repenser tout à la fois nos manières de lutter contre la détérioration des milieux de vie, d’organiser autrement nos subsistances, et de créer des systèmes politiques vertueux – au sein desquels l’économie retrouve sa juste place : celle d’être seconde à l’écologie, tout en créant de l’équité.

Vandana Shiva

Vandana Shiva : guerres de l’eau et démocratie terrestre

Voilà exactement ce que Vandana Shiva, célèbre écoféministe indienne et inlassable défenseuse des communautés paysannes, a porté sa vie durant. De son engagement aux côtés du mouvement Chipko dans les années 1970 (où des milliers de femmes ont enlacé des arbres, des années durant, pour empêcher la déforestation) jusqu’à la création d’un réseau de banques de semences indigènes autogérées, en passant par la lutte contre les ravages du modèle occidental (monocultures agricoles, grands barrages, pollutions industrielles, etc.), Vandana Shiva est un symbole – avec d’autres – de l’entremêlement historique profond entre subsistance, écologie et féminisme[4].

« Le système des droits communautaires est un impératif écologique et démocratique. Le contrôle bureaucratique par des agences externes et distantes, et le contrôle marchand par les entreprises et les intérêts commerciaux ont tous deux un effet dissuasif sur la préservation de l’eau. »

Vandana Shiva

A la croisée des traditions paysanne, gandhienne et écologiste dont elle est l’héritière, on retrouve à la fois : d’une part un soin profond de tous les milieux de vie et de tous les êtres vivants, ainsi que la reconnaissance des droits de la Terre-mère ; et de l’autre une défense des modes de vie communautaires, locaux et paysans, qui sont au fondement des cultures de subsistance ancestrales de l’Inde. Ou, pour le dire autrement, une inséparation entre écocentrisme et communalisme. C’est ainsi qu’elle écrivait en 2002 dans son ouvrage Les Guerres de l’eau : « Les systèmes de gestion durable de l’eau se sont développés, dans des conditions de rareté, à partir d’une idée transmise de génération en génération : celle de la propriété collective de l’eau. (…) Dans les régions du Gujarat, sujettes aux sécheresses, les systèmes d’alimentation en eau basés sur une gestion locale constituaient une sorte d’assurance en cas de pénurie d’eau. Ces systèmes étaient principalement contrôlés par des assemblées villageoises. (…) Le système des droits communautaires est un impératif écologique et démocratique. Le contrôle bureaucratique par des agences externes et distantes, et le contrôle marchand par les entreprises et les intérêts commerciaux ont tous deux un effet dissuasif sur la préservation de l’eau. »[5]

Vandana Shiva établissait alors les neuf principes d’une démocratie de l’eau :

- « 1. L’eau est un don de la nature ;

- 2. L’eau est essentielle à la vie ;

- 3. L’eau relie toutes les formes de vie ;

- 4. L’eau nécessaire à la survie doit être gratuite ;

- 5. L’eau est une ressource limitée et épuisable ;

- 6. L’eau doit être préservée ;

- 7. L’eau est un commun ;

- 8. Personne n’a droit à un “permis de détruire” ;

- 9. Rien ne remplace l’eau. » [6]

En 2005, dans la continuité de ces engagements multiples, elle allait même jusqu’à forger le terme de « démocratie terrestre » et à en déployer ainsi les soubassements : « Chaque fois que nous nous engageons dans des modes de consommation ou de production qui prennent plus que ce dont nous avons besoin, nous nous engageons dans la violence. La démocratie terrestre est ancrée dans l’antique concept indien de Vasudhaiva kutumkam – la famille terrestre. En tant que famille, tous les êtres ont des droits égaux à la subsistance grâce aux dons de la terre. (…) Les principes de la démocratie terrestre sont les suivants :

- 1. Démocratie de toute vie ;

- 2. Valeur intrinsèque de toutes les espèces et de tous les peuples ;

- 3. Diversité dans la nature et la culture ;

- 4. Droits naturels à la subsistance ;

- 5. L’économie terrestre est démocratique et vivante ;

- 6. L’économie vivante est une économie locale ;

- 7. La démocratie vivante se fait par les communautés locales ;

- 8. Défense des connaissances vivantes ;

- 9. Équilibrer les droits et les responsabilités ;

- 10. Mondialiser la paix, le soin et la compassion. » [7]

Depuis les réalités paysannes de l’Inde, et avec une aura internationale (qui l’aura notamment amenée à rencontrer une bonne partie des personnes citées dans cet article – dont Gary Snyder et les Zapatistes notamment), Vandana Shiva incarne encore un autre courant des liens qui unissent promotion d’une société écocentrée et défense des autonomies locales.

Estuaires

Cette histoire longue entre communalisme et biorégionalisme, riche de ramifications multiples, débouche enfin sur des aires plus larges, où les cours d’eau ralentissent leur course et s’étendent, jusqu’à se mêler à la mer. Là, dans ces estuaires métaphoriques, des projets de réhabitation prennent corps et ouvrent de nouvelles perspectives – au large, les horizons pluriversels du Tout-monde.

Cascadia

Cascadia : mettre en réseau les lieux autonomes

« Des Montagnes à l’Océan s’étend une grande terre verte. Sur le pourtour nord-est du Pacifique, la Terre et la Mer s’entrelacent en grands flux cycliques. Cette Terre est un cadeau de la Mer. Cascadia est un lieu-de-vie, une biorégion, avec ses caractéristiques et son contexte distincts. L’eau est la voix de ce lieu. Cascadia, ça dit bien ce que ça veut dire : Cascadia au sens de cascades ! Cascadia est le nom des courants d’eaux vives qui dévalent les pentes des montagnes du coin. Les cascades et les chutes d’eau sont la signature de cette région, assemblant la terre & la mer & le ciel en des cycles de vies infinis. » [8]

Au début des années 1980, David McCloskey, professeur à l’université de Seattle, dessinait les premières cartes de Cascadia, la biorégion emblématique de la Côte Ouest de l’Île Tortue. De la Colombie Britannique (Canada) au nord jusqu’à l’Oregon (USA) au sud, les limites de Cascadia ressemblent étrangement à celle de l’Ecotopia d’Ernest Callenbach. Dans les faits, les communautés habitantes qui se reconnaissent comme « cascadiennes » cherchent à créer un monde proche de ce que Callenbach décrivait déjà en 1975 : un mouvement de réhabitation, aux accents indépendantistes, tout au long de la chaîne de montagnes des Cascades (Cascade Range) – un morceau de biosphère dont l’unité générale (géologique, biologique, hydrologique, etc.) fait sens. Là, depuis 50 ans, un ensemble de communautés de vie, et un ensemble de projets écologiques et culturels populaires ont vu le jour de façon reliée : la Cascadia Cup (championnat de football), la Cascadia Dark Ale (bière locale), le Cascadia Poetry Festival, le Cascadian Flag (drapeau avec un pin d’Oregon), ou encore le Cascadia Independence Party (officiellement enregistré comme parti politique) – et sur le site internet duquel on peut lire : « Le Cascadia Independence Party est une entité politique provenant de la base (grassroots), ayant pour objectif politique à long terme d’unir la biorégion de Cascadia en un nouvel État-nation – séparé à la fois des États-Unis et du Canada – au sein duquel les atouts culturels, biologiques et environnementaux uniques de la région pourront s’épanouir. »

Dans un article datant de 2011, le magazine Time a même classé Cascadia dans le top 10 des « aspiring nations », aux côtés du Tibet, du Pays Basque, du Kurdistan et du Québec. Au-delà de cette question de la « nation » (qui mériterait d’être approfondie et rediscutée), on notera que la reconnaissance par de multiples communautés locales d’appartenir à un autre type de « pays » (ici une biorégion) est une manière innovante de mettre en réseau des lieux qui visent tous l’autonomie et la justice écologique-et-sociale.

« Nous croyons que les gens qui connaissent et se soucient des endroits où ils vivent travailleront pour les maintenir et les restaurer. »

Planet Drum Foundation

En cela, l’imaginaire d’une biorégion autonome sur la Côte Ouest de l’Île Tortue s’inscrit dans le sillage de l’utopie défendue depuis ses débuts par la Planet Drum Foundation, l’association biorégionaliste basée à San Francisco et créée par Judy Goldhaft et Peter Berg en 1973 : celle de construire en chaque lieu des manières d’habiter soutenables, autour des idées d’autodétermination des communautés et d’autosuffisance régionale. Ce que la Planet Drum résume ainsi : « Nous croyons que les gens qui connaissent et se soucient des endroits où ils vivent travailleront pour les maintenir et les restaurer. »

Permaculture australienne

Permaculture australienne : décroissance de subsistance

À l’autre bout du monde, en Australie, Bill Mollison et David Holmgren ont donné naissance à la permaculture en 1978. Entremêlant agriculture, paysagisme et écologie, la permaculture peut être résumée comme la conception de « paysages consciemment créés, imitant les modèles et les relations rencontrés dans la nature, tout en récoltant en abondance la nourriture, les fibres et l’énergie satisfaisants les besoins locaux. » [9]

Le biorégionalisme et la permaculture sont nés quasiment en même temps, et Bill Mollison a proposé, dès la fin des années 1980, le mariage entre les deux courants – sous le terme de « permarégionalisme ». Dans son article « Stratégies pour une nation alternative », publié dans Home ! A Bioregional Reader (1990), le même Bill Mollison imagine des « villages intentionnels », tournés vers l’accueil inconditionnel et organisés autour d’une « éthique biorégionale ». Selon lui, le but de ces villages serait de favoriser le travail local coopératif, en vue de recréer des subsistances locales et de démarchandiser progressivement la vie quotidienne. Selon Mollison, c’est à travers la confédération de ces villages intentionnels au sein d’une même biorégion qu’une masse critique suffisante pourrait être atteinte, afin d’assurer la pérennité de ce nouveau système [10]. Les maîtres-mots ici sont simplicité volontaire, autogestion et interdépendance. Et de telles « stratégies d’autonomie locale » nous placent indéniablement à la croisée entre biorégion, communalisme et permaculture.

De son côté, depuis une quinzaine d’années, David Holmgren s’est lui concentré sur les enjeux de « descente énergétique » – c’est-à-dire sur la construction de modes de vie nettement moins énergivores, en vue de s’adapter à la difficulté croissante à se procurer de l’énergie. Dans Comment s’orienter ? Permaculture et descente énergétique [11], il déploie une série de réflexions à la fois prospectives et pratiques pour envisager l’adaptation des communautés locales à la raréfaction des énergies fossiles et aux bouleversements climatiques. Il y écrit : « Nous devons dépasser les notions naïves et simplistes du développement durable vu comme un futur accessible pour nous ou nos petits-enfants, et accepter notre rôle, c’est-à-dire utiliser notre habitude du changement permanent pour nous adapter à la descente énergétique. »

« Nous devons dépasser les notions naïves et simplistes du développement durable vu comme un futur accessible pour nous ou nos petits-enfants, et accepter notre rôle, c’est-à-dire utiliser notre habitude du changement permanent pour nous adapter à la descente énergétique. »

David Holmgren

L’une des pistes locales déployées par Holmgren dans ce cadre est celle de la « Retrosuburbia », qui vise à appliquer les enjeux de descente énergétique à la région de Melbourne où se situe sa ferme Melliodora. Son idée : réaménager et re-ruraliser la banlieue (suburbs) pavillonnaire australienne pour en faire un territoire vivrier. Pour ce faire, il a édité un manuel-manifeste pour les populations locales – un ouvrage situé et adapté aux lieux de vie de sa région – dans lequel il multiplie les exemples concrets et toutes les stratégies permettant de modifier progressivement « maisons, jardins et styles de vie »[12].

Cette tentative de réorganiser des autonomies de subsistance locales au cœur même des modes de vie propres à l’Occident moderne (ici la banlieue pavillonnaire) recoupe de nombreux pans de la stratégie municipaliste telle que décrite par Murray Bookchin et ses continuateurs. Là encore, les croisements entre permaculture, communalisme et biorégion semblent féconds.

Montagne limousine

Montagne limousine : vers des syndicats habitants

Pour en revenir à la France hexagonale et s’appuyer sur des expériences de transformation écologiques et sociales proches de nous, l’un des exemples inspirants de ces dernières années est la création en 2019 du Syndicat de la Montagne limousine qui se propose tout à la fois, sur un territoire de 150 km2 « de relocaliser l’usage des ressources (eau, énergie, forêt, alimentation, etc.) ; de permettre l’accès à la terre et au logement ; de défendre les infrastructures existantes ; de mettre en place un droit d’asile local ; et de mettre un terme, à [son] échelle, à la destruction du vivant. » [13]

À cheval entre les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, la Montagne limousine est une région naturelle qui couvre la majeure partie du plateau de Millevaches. Là depuis plusieurs décennies, de multiples pratiques de réhabitation ont vu le jour : continuité de l’agriculture vivrière, plusieurs vagues d’installation de néo-ruraux, défense des paysages et des cultures locales, mais aussi communautés autogérées issues de l’altermondialisme. C’est notamment là que se trouvent les communes de Faux-la-Montagne et de Tarnac, autour desquelles de nombreuses dynamiques d’auto-organisation ont vu le jour. On y trouve un creuset propice à l’entrecroisement entre les imaginaires et les pratiques du communalisme et du biorégionalisme. Le Syndicat de la Montagne limousine en est un exemple symboliquement fort. Comme l’écrit le texte fondateur de ce syndicat d’habitant·es :

« La Montagne limousine, où nous vivons, est l’échelle adéquate pour nous saisir d’un certain nombre de problèmes essentiels qui sans cela font naître en nous un grand sentiment d’impuissance. Pour celles et ceux qui vivent sur la Montagne limousine et sont soucieux de préserver ses ressources, la diversité des formes de la vie humaine et non humaine qui font sa richesse, et d’y défendre des conditions de vie dignes pour toutes et tous : [nous proposons] un syndicat pour se regrouper sur le territoire que nous habitons et défendre nos intérêts communs. Une force collective qui soit plus que la somme des parties qui le constituent, et qui puisse s’opposer aux puissances qui façonnent sur notre dos l’avenir du territoire – les banques, les administrations diverses, les lobbies économiques locaux, régionaux, internationaux... » [14]

« Une force collective qui soit plus que la somme des parties qui le constituent, et qui puisse s’opposer aux puissances qui façonnent sur notre dos l’avenir du territoire »

Syndicat de la Montagne Limousine

Reprendre la main sur les manières d’habiter un territoire – de proche en proche et de façon à la fois transversale et affinitaire – voilà une autre manière de donner corps à la réhabitation, si chère aux biorégionalistes. La forme « syndicat d’habitant·es » apparaît également comme une modalité stimulante pour créer de nouvelles confluences et recomposer des rapports de force locaux et inter-locaux. C’est une piste supplémentaire à explorer au croisement du soin des lieux et de la réappropriation de nos moyens de subsistance, le tout tourné vers des relocalisations ouvertes et confédérées.

Elwha

Elwha et autres fleuves-personnes : démanteler l’anthropocentrisme

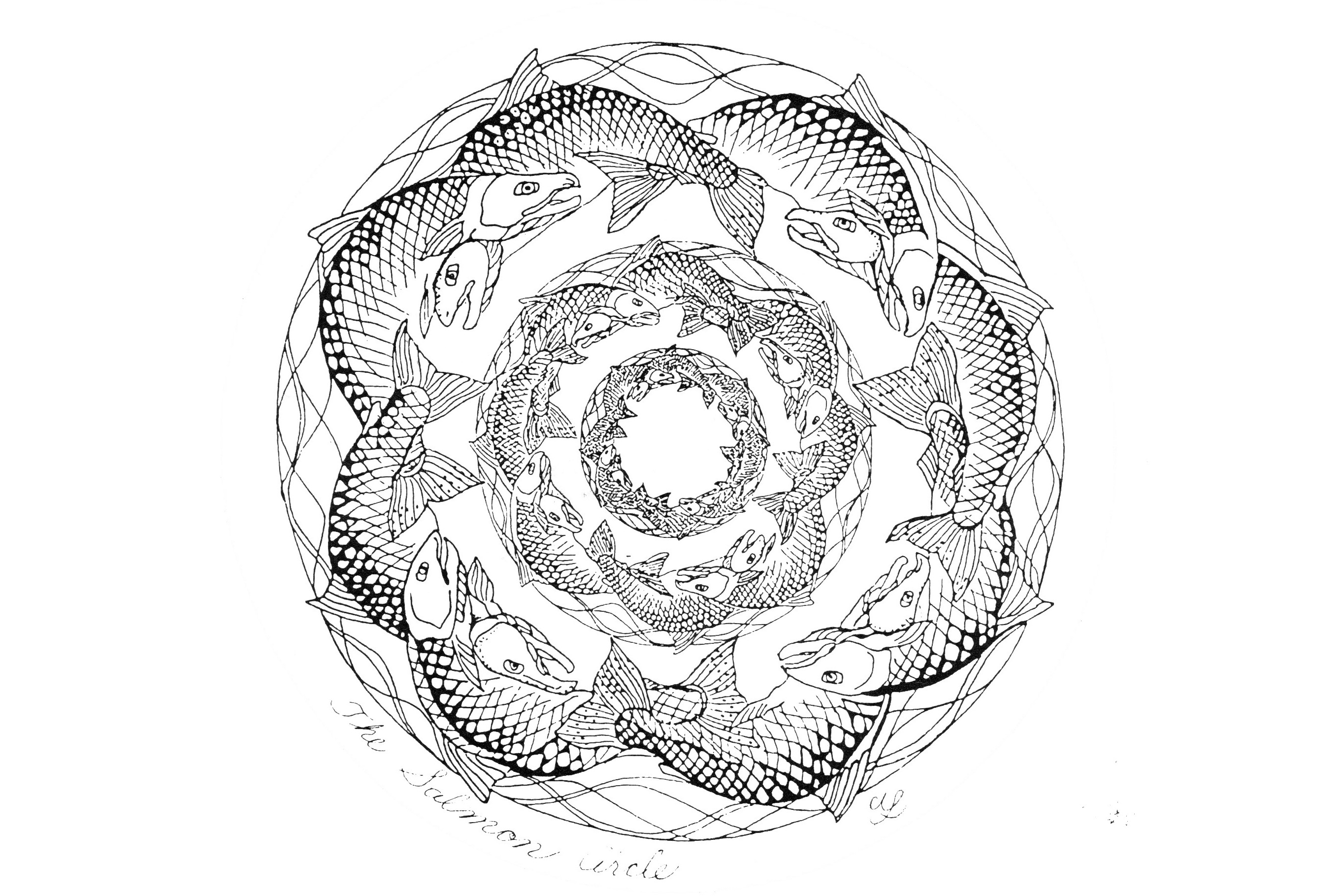

Pour finir et boucler la boucle, je propose de revenir aux sources : celles de la Côte Ouest de l’Île Tortue. Là, plusieurs peuples amérindiens ont eu et ont encore le saumon pour totem, car leurs rivières étaient parmi les plus poissonneuses du continent.

Les saumons sont des animaux migrateurs fascinants, notamment pour leurs capacités d’orientation, qui leur permettent de retrouver leur route à travers des milliers de kilomètres d’océan, pour revenir à leur rivière natale, s’y reproduire et mourir. Près de Seattle, le fleuve Elwha est un petit fleuve côtier (72km de long pour un bassin-versant de 800km2), mais une grande rivière à saumons. Le peuple Klallam, qui vit depuis des siècles (voire des millénaires) sur les bords de cette rivière est un de ces peuples animistes dont le saumon est une figure tutélaire. Ce sont de grands pêcheurs ; et le saumon y joue à la fois un rôle nutritif et spirituel. Cela étant, pour cette population amérindienne – comme pour bien d’autres – les relations avec ce cours d’eau sont d’ordre familial. Et c’est un peu comme si la rivière était leur grand-mère.

Or, en 1911, à l’encontre du traité signé entre Amérindiens et colons, deux grands barrages (de 33m et 64m) ont été construit sur le cours du fleuve Elwha. Alors qu’avant la construction des barrages, on estime à plus de 400 000 le nombre de saumons qui empruntaient la rivière pour y pondre, il n’en restait plus que 4 000 en 2011. Suite aux infatigables mobilisations des Klallams (car leur vie matérielle et spirituelle en dépendait), une coalition locale avec les associations écologistes et certaines personnalités politiques a conduit à l’acceptation par le Congrès américain de démanteler ces deux barrages – le plus grand projet de démantèlement de barrages de l’histoire. Depuis, grâce à un important travail de restauration, la vie reprend librement de façon impressionnante, et les scientifiques espèrent que le nombre de saumons atteindra 300 000 adultes par an d’ici 2040[15].

Je voudrais tirer trois fils complémentaires à partir de cette histoire. Le premier est un renvoi au texte « Accéder au bassin-versant » de Gary Snyder, habitant de la même Côte pacifique de l’Île Tortue, et qui proposait que le programme politique d’un conseil de bassin-versant soit de faire en sorte que les saumons puissent remonter librement les rivières. Depuis une lutte de longue haleine des populations locales (autochtones et non) – une première action en ce sens a été menée sur le fleuve Elwha – et d’autres sont en train de suivre, notamment sur la rivière Klamath (toujours sur la Côte Ouest de l’Île Tortue), mais aussi en France avec la Sélune (qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, et où deux grands barrages ont été démantelés ces dernières années).

Le deuxième fil est celui de la reconnaissance des droits de la Terre-mère – également appelés droits de la nature. Depuis 2008, plusieurs États ont reconnu les droits de la Terre-mère dans leur Constitution (Equateur, Bolivie, Ouganda, Panama) ; et la personnalité juridique a été reconnue à de multiples entités naturelles : le fleuve Whanganui (Nouvelle-Zélande), le fleuve Atrato (Colombie), ou plus récemment la lagune Mar Menor (Espagne). On notera également la rédaction de la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère en 2010. Ces démarches provenant majoritairement des Suds remettent en question les fondements même du droit occidental moderne, et sa séparation structurelle entre « personnes » et « choses », et entre « nature » et « culture »[16]. L’idée de fleuve-personne, présente de longue date dans les cosmologies autochtones (et qui recoupe les notions d’animisme comme de Pachamama), vient questionner de l’intérieur l’anthropocentrisme du droit occidental moderne. A sa suite, ce sont toutes nos conceptions dualistes qui se trouvent remises sur l’établi : nos lieux de vie peuvent être vécus comme des corps-territoires, et l’identité collective peut s’allier à des entités naturelles (peuples-montagnes, peuples-forêts, peuples de l’eau), voire à des espèces totems. La reconnaissance politique et juridique des cosmologies autochtones permet là encore de densifier les liens entre communalisme et biorégionalisme, dans des perspectives métissées et décoloniales.

La reconnaissance politique et juridique des cosmologies autochtones permet là encore de densifier les liens entre communalisme et biorégionalisme, dans des perspectives métissées et décoloniales.

Marin Schaffner

Le troisième fil, enfin, est celui du démantèlement et de ses enjeux multiples, complexes et profonds. Démanteler, c’est ôter une partie de la couche d’infrastructures techniques humaines qui enserre aujourd’hui tous les territoires. D’un point de vue pragmatique, la vision biorégionale est aujourd’hui difficile à activer dans toute son ampleur, du fait de ces « chaînes » de métal et de béton posées sur la biosphère – probablement en va-t-il de même pour le communalisme d’ailleurs, puisque nous n’avons plus la main directe sur nos subsistances (alimentation, énergie, eau, etc.). Les grands barrages font partie des verrous socio-techniques les plus en amont de notre système : ce sont eux qui permettent d’alimenter des métropoles en eau potable toute l’année, d’assurer l’irrigation massive en été, de soutenir le débit d’étiage des centrales nucléaires, ou encore de faire des autoroutes et des voies de chemin de fer dans les vallées. La perspective du démantèlement permet ici d’envisager à sa juste mesure le travail de déconstruction du modèle existant – fissile et fossile – préalable à l’avènement de toute société véritablement écologique. On en revient ici au tout début, et à la fameuse phrase de Murray Bookchin : « Aucun des problèmes écologiques que nous affrontons aujourd’hui ne pourra être résolu sans un profond changement social ».

Après avoir navigué entre tous ces courants complémentaires, tout en aval des eaux qui confluent entre biorégionalisme et communalisme, les imaginaires peuvent enfin déboucher vers un horizon sans frontière. Ils y rejoignent l’océan des pensées émancipatrices de l’écologie. Là, dans cette mer pluriverselle, immensité multiculturelle d’un avenir à la fois postcolonial et post-industriel, les communautés habitantes pourraient trouver les pratiques et les récits conduisant à une reconnexion profonde avec les cycles naturels. Des manières de se relier de nouveau aux veines de la Terre. Comme tout horizon, celui-ci reste utopique – mais il fait partie de ces utopies réelles qui se tissent peu à peu dans les interstices d’un monde abîmé. Alors pour finir ouvrons :

« Les bassins-versants transcendent toutes nos frontières (départementales, régionales et nationales) et se déploient le long de limites floues et poreuses – des lignes de partage. À l’imaginaire révolutionnaire de l’Internationale des travailleurs, nous voudrions donc ajouter un supplément aquatique. Pour fédérer les hydromondes, plus besoin d’États-nations : les veines de la Terre nous proposent un autre canal, celui d’une Intermondiale des bassins-versants. » [17]

Texte de Marin Schaffner.

Notes

[1] Hatakeyama Shigeatsu, La Forêt amante de la mer, trad. A. Berque, Wildproject, 2019.

[2] Les deux citations de Doug Aberley et Peter Berg sont tirées de Qu’est-ce qu’une biorégion ? (Wildproject, 2021).

[3] En anglais, TEK (traditional ecological knowledge) signifie « savoirs écologiques traditionnels ». Le livre de Julia Watson, publié en 2019 chez Taschen, reste non traduit.

[4] Pour une vision d’ensemble des multiples combats dont elle a été la porte-voix, on renverra vers son inspirante autobiographie : Mémoires terrestres, trad. Marin Schaffner, Rue de l’Echiquier/Wildproject, 2023.

[5] Cité dans Les Veines de la Terre : une anthologie des bassins-versants, F. Guerroué, M. Rollot & M. Schaffner, Wildproject, 2021.

[6] Ibid.

[7] Pour lire les détails et développements de ce trop rapide résumé, voir l’ouvrage : Vandana Shiva, Earth Democracy; Justice, Sustainability, and Peace, South End Press, 2005 (non traduit).

[8] Cité dans Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Mathias Rollot & Marin Schaffner, Wildproject, 2021.

[9] Permaculture One, Bill Mollison & David Holmgren, 1978.

[10] Lire dans Topophile, « La permaculture, boîte à outils du biorégionalisme », d’Agnès Sinaï, le 10 septembre 2022.

[11] David Holmgren, Comment s’orienter ? Permaculture et descente énergétique, trad. S.Marot, Wildproject, 2023.

[12] Le livre Retrosuburbia est accessible en ligne via le site : https://online.retrosuburbia.com

[13] Voir la brochure « Pour un Syndicat de la montagne limousine », 2019. À retrouver sur https://www.montagnelimousine.net.

[14] Ibid.

[15] Pour approfondir le sujet, voir le documentaire Le fleuve Elwha : quand la nature reprend ses droits, de Jessica Plumb, 2014. Se reporter aussi au chapitre 4 de La Condition terrestre, Sophie Gosselin & David Gé Bartoli, Seuil, 2023.

[16] Voir Marine Calmet, Décoloniser le droit, Wildproject, 2024.

[17] « Pour une Intermondiale des bassins-versants » in Les Veines de la Terre : une anthologie des bassins-versants, F. Guerroué, M. Rollot & M. Schaffner, Wildproject, 2021.