Introduction

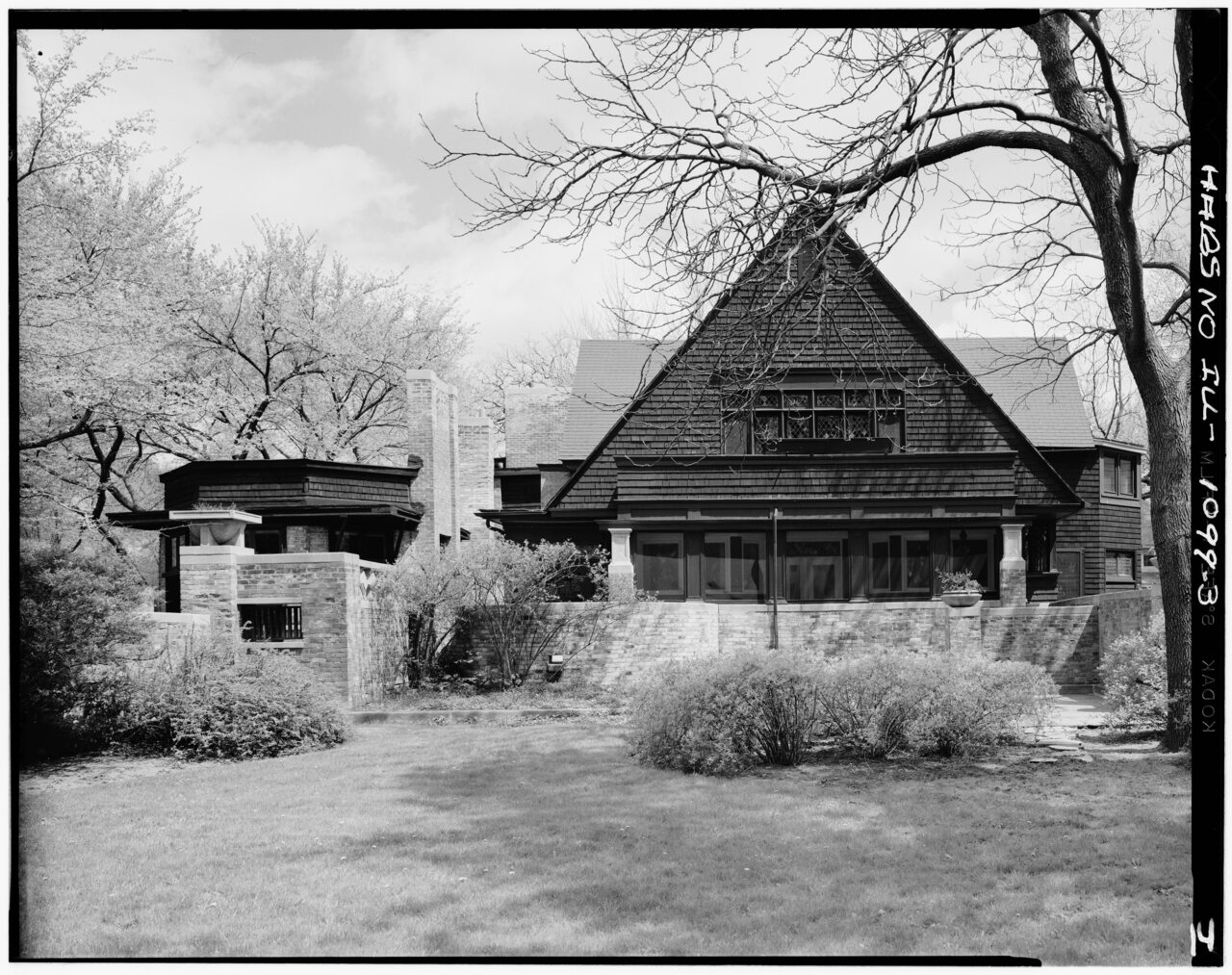

1939, alors que la guerre menace, l’écrivain Jean Prévost (1901-1944) publie Usonie, esquisse de la civilisation américaine fruit de son séjour de huit mois aux États-Unis d’Amérique en 1937. Il y dresse le portrait plein d’espérance d’une société, de ses mœurs et de ses idées à travers le portrait de plusieurs de ses figures : le physicien Robert Andrews Milikan, le biologiste Thomas Hunt Morgan, les sociologues Robert et Helen Lynd, le dramaturge Eugene O’Neill, l’architecte Frank Lloyd Wright (1867-1959). Dès 1928, Wright utilise le terme « usonie » pour qualifier l’idéal démocratique américain. Il l’emprunte au romancier britannique Samuel Butler qui, en 1872, situe son utopie dans un pays imaginaire nommé Usonie. Prévost nous raconte Wright et l’architecture usonienne en quête d’une simplicité servante.

L’architecture semble le plus grave, le plus froid des arts, et mêlée de plus en plus aux calculs de statique, aux bilans financiers, aux précautions administratives. Pure apparence : elle reste l’une des manières les plus fières de créer, de rêver, une ambition plus haute et aussi vive que la politique. Le génie ardent et superbe de Wright lui a créé, en plein XXe siècle, une carrière aussi pleine d’embûches, de revers et de victoires que celle d’un artiste de la Renaissance.

Enfance puritaine et rustique

Les Lloyd, Gallois d’origine, étaient une famille de fermiers, de pionniers et de prêcheurs ; leur devise était : « la vérité contre le monde ». La mère de notre architecte était une Lloyd ; dès avant la naissance de Frank, son fils aîné, elle l’avait destiné à l’architecture. Le père, un prêcheur aussi, mais non de la même race : un inquiet, un nerveux, joueur de Bach à l’orgue, tour à tour distrait et irrité devant ses propres enfants, compte à peine dans cette famille, où il n’a été qu’un étranger, chassé enfin pour ne plus revenir.

Le petit Frank va l’hiver à l’école ; son éducation n’est que trop surveillée peut-être, car il a deux tantes institutrices. Mais s’il fréquente l’école pendant tout le long hiver du Wisconsin, pendant l’été il doit d’abord, sous les ordres de ses oncles, travailler comme un jeune garçon de ferme. Il prend là le goût de la vie à la dure : il se promènera toute sa vie pieds nus à la campagne ; le besoin du plein air, le sens de la communion avec la nature. Mais il ne devient pas un prêcheur. Le prophète de la famille est Isaïe, et Isaïe dédaigne « la fleur qui passe et l’herbe qui se fane ». Le petit Frank, au contraire, sera toujours amoureux de la fleur et de l’herbe. Un beau jour d’hiver, l’un de ses oncles, en une parabole muette, l’emmène dans la neige vers certain point des alentours : l’enfant échappe à la main de l’oncle, court de-ci de-là, fait des cueillettes. Au bout du chemin, l’oncle lui montre les deux traces : la belle piste parfaitement droite qu’ont faite les pas de l’homme, le chemin capricieux qu’esquissent les pas de l’enfant. Le petit Frank comprend la leçon, la beauté de cette ligne droite, mais il devine aussi que ce n’est pas tout, car il a bien joué et il a les mains pleines.

Leçon de Viollet-le-Duc

Adolescent, il va fréquenter les cours de l’Université la plus voisine, celle de Wisconsin ; pas de classes d’architecture ; il suivra donc les classes de génie civil. Sans doute ce fut une chance pour lui que d’étudier d’abord la statique et la résistance des matériaux, sans leçons de style. Et sans doute il en a beaucoup profité, car il aimait son maître, et il n’a rien appris que de ceux qu’il a aimés. Un jour, il voit s’écrouler devant lui le Capitole d’État : forte leçon. L’architecte avait prévu des colonnes si puissantes que l’entrepreneur ne les avait remplies que de débris.

Sa première vraie leçon d’architecture, il l’a reçue de Viollet-Le-Duc. Il avait en mains, dès ce moment, le Cours raisonné d’architecture. Il en dira plus tard : « C’était à mon avis, le seul livre d’architecture vraiment sensé qu’il y eut au monde. Plus tard, je m’en procurai des exemplaires pour mes fils. Ce livre suffisait à vous garder la foi en l’architecture en dépit des architectes. »

La leçon essentielle de Viollet-Le-Duc, grand critique qui jamais ne put créer une forme belle, est une leçon de sincérité, de santé, de confiance en la raison contre la routine :

- Chaque matière a sa beauté ; plus elle est employée rationnellement, plus cette beauté se manifeste d’elle-même. Ni fausses façades, ni colonnes creuses, ni placages, ni enduits qui trompent sur la matière employée dans la construction ;

- Chaque forme architecturale a sa beauté, si elle remplit sa fonction sans excès de matière ; plus elle est parfaitement utile, plus elle est belle. L’ornement ne doit donc cacher ni la structure, ni l’usage d’un bâtiment, mais au contraire les souligner ;

- Les Anciens n’appliquaient que les proportions entre les parties d’un édifice, et ces proportions restent les mêmes, quelle que soit la taille du monument ; le Moyen-Âge et les modernes, au contraire, créent leurs édifices, si grands qu’ils soient, en rappelant l’échelle humaine.

Fonctionnalisme, mépris des ordres antiques, emploi pour une maison des matériaux pris le plus près possible, peuvent se réclamer très directement de Viollet-Le-Duc. Mais n’importe quel architecte doué de raison, de probité, de sens critique, retrouverait des principes semblables. Wright a admiré Viollet-Le-Duc, mais il aurait existé sans lui.

Années d’apprentissage

Au bout d’assez peu de temps, l’étude du génie civil à l’Université de Wisconsin, même corsée d’un apprentissage pratique payé chez son professeur (qui était aussi un constructeur) ne suffisent plus au jeune étudiant. La maison est pauvre, et il veut gagner plus complètement sa vie : le génie civil n’est qu’un à-côté de l’architecture, et il veut être un architecte pour de bon. Sans prévenir, un beau jour, il vend quelques-uns des livres de son père, et il part chercher une place à Chicago.

Il eut de la chance : il entra d’abord chez un architecte nommé Silsbee, qui s’y connaissait en belles esquisses : bonne école pour quelqu’un qui n’avait été qu’un élève ingénieur. Mais en même temps, il trouve là un jeune aide de Silsbee, Cecil Corwin, qui le met en garde contre cette méthode séduisante : un architecte doit être autre chose qu’un faiseur d’images. Et Silsbee, s’il sait enchanter les clients, ne connaît pas le fond de son métier : il est obligé d’imiter ou de se fier à l’entrepreneur. On ne crée point de formes, en architecture, tant qu’on ne voit pas les forces et les résistances agir, tant que le calcul de l’ingénieur ne s’est pas incorporé à la vision de l’artiste.

Bientôt Silsbee eut appris au jeune Wright tout ce qu’il pouvait lui apprendre. Et juste à ce moment venait de grandir l’étoile de la maison Adler et Sullivan. Sullivan allait être le grand maître de Wright ; il était le plus grand génie, non seulement à Chicago, mais de toute l’architecture américaine et peut-être de son temps.

Sullivan

Ce petit homme aux grands yeux bruns avait eu, comme Wright, une éducation rustique, une enfance émerveillée et sensible. Mais il avait fait des études plus régulières, et était allé étudier en France. Là, préparant hâtivement l’École des Beaux-Arts, Sullivan avait rencontré la logique française, l’esthétique absolue de la France, non point chez un architecte, mais chez un répétiteur de mathématiques qui s’appelait M. Clopet.

M. Clopet, voyant aux mains du jeune Sullivan un traité de descriptive avec exceptions, lui avait dit gentiment :

— Jetez donc cela au panier. Je vous prouverai des choses qui sont sans exception.

Et aussitôt, cette fière rigueur était devenue comme l’idéal esthétique du jeune Sullivan. Même la Philosophie de l'Art, de Taine, qu’il avait dévorée, ne le satisfaisait pas entièrement. Il y avait trouvé cette idée précieuse (bien plus proche d’ailleurs de Viollet-Le-Duc que de Taine) : Chaque art est le reflet des mœurs d’une époque. Donc il faudra que l’Amérique crée un jour un art qui soit à son image. Puis, Sullivan était allé à Rome, pour vérifier telle phrase de Taine sur le plafond de la Sixtine – et Michel-Ange, après la rigueur française, l’avait conquis. C’est que Sullivan était un esprit naturellement porté au vaste et au puissant ; il aimait aller aux limites possibles en chaque tentative, chercher le grandiose à travers l’énorme ; il aimait le relief simple et fort : après la belle logique, ce noble et colossal romantisme lui avait montré la route.

Rentré à Chicago, Sullivan, dès la fin des années 80, avait eu la chance de rencontrer l’homme qui pouvait le compléter naturellement. Adler, de vingt ans plus âgé que lui, l’avait pris comme associé. Adler n’apportait pas seulement dans cette association son expérience, sa connaissance approfondie de l’acoustique ; Sullivan lui fait hommage du succès acoustique que fut le grand auditorium de Chicago (père de tant d’autres auditoriums). Ce qu’Adler apportait d’essentiel, c’était le sens pratique, le don d’amener les clients les plus riches, le don de faire prospérer l’entreprise. Tout le temps qu’il fut associé avec Adler, Sullivan, caractère audacieux et homme de rapports parfois difficiles, fut à l’abri. Il put, avec cette logique et ce sens du grandiose qui étaient l’idée de sa vie, s’appliquer à sa grande tâche : faire du gratte-ciel américain une construction organique et une œuvre d’art originale.

Conditions du gratte-ciel

On a dit que le gratte-ciel était né de conditions matérielles comme la concentration des affaires dans un même quartier des villes, du prix élevé du terrain. C’est inexact, car dans les mêmes quartiers des mêmes villes les maisons plus basses abondent. Le gratte-ciel a profité de facilités matérielles : l’acier comme matière première, et surtout le bon marché de l’énergie en Amérique : cette énergie à bon marché permettait d’offrir aux usagers l’ascenseur gratuit et rapide : en France, de tels ascenseurs seraient ruineux. Il semble plutôt que le gratte-ciel soit né du mélange intime de l’orgueil et de la publicité. Tel coin était privilégié : les hommes d’affaires payeraient cher pour y avoir leurs bureaux. Dans des villes sans collines comme Chicago ou New-York, ces bâtiments, vus de partout, seraient vite célèbres : il serait donc plus avantageux encore d’y être installés. Enfin, ces bâtiments auraient un nom, et, quand ce nom serait celui d’une grande entreprise – automobiles, machines à coudre ou gomme à mâcher – cette entreprise recevrait, de ce nom sans cesse répété, de ce bâtiment vu de loin, un surcroît de publicité, une réputation de richesse immobilière qui valaient bien le surcroît de dépense. Car le gratte-ciel ne paye pas dans les conditions ordinaires de la vie et des affaires. Les hôtels, pour les mêmes raisons de publicité, pour le prix élevé des appartements situés aux étages supérieurs, et qui bénéficient d’un meilleur air et d’une plus belle vue, avaient intérêt ; aussi à construire de hautes tours ; leurs divers services, restaurants et bars, profiteraient largement de cette distribution verticale, et de la promptitude silencieuse des ascenseurs.

Sullivan et le gratte-ciel

D’abord monuments d’orgueil, les gratte-ciel s’appliquaient tout d’abord à copier les plus fiers monuments : j’ai rencontré plus d’une fois, aux États-Unis, le Palazzo Vecchio de Florence, et j’ai en ce moment sous les yeux la copie, un peu faussée par une grande cheminée, du château des Papes en Avignon. Mais le gratte-ciel, né de la publicité, ne profiterait-il pas d’une publicité plus belle encore s’il était une œuvre originale, reproduite, admirée et citée dans le monde entier ? Ce fut la chance de Sullivan. Il avait, pour sentir cette originalité, le don logique, le don stéréotomique de voir dans l’espace, l’idée que tout problème bien posé comporte sa solution personnelle. Il avait, pour faire accepter cette logique par la vanité de sa clientèle, le don de la belle esquisse et de la forme grandiose. Il avait pour lui l’orgueil de Chicago, qui avait encore à dépasser Saint-Louis, et qui voulait se montrer la plus américaine des villes d’Amérique. Il profitait aussi de l’orgueil démocratique : les gratte-ciel, monuments à usage pratique et collectif, semblaient vraiment le monument moderne. Avec l’aide d’Adler, Sullivan triompha.

Sa libération n’était pas complète vis-à-vis des traditions : le grand auditorium de Chicago, par exemple, garde dans ses extérieurs l’allure massive et majestueuse d’un palais florentin. Ce sont les fortes voussures de l’intérieur (en particulier celles de la grande salle à manger) dont la forme admirable digne des cintres purement scientifiques d’Eiffel ou de Freyssinet, annonce l’avenir.

Forme et ornement

L’utile, le bâtiment purement commercial, le servait souvent mieux : un magasin de Chicago, le Walter Warehouse, montre encore une influence de Palladio et de Philibert Delorme dans ses formes hautes et ses fenêtres supérieures cintrées – mais ce classique est parfaitement dépouillé.

Par goût naturel, Sullivan était le poète des belles formes lourdes : la synagogue Anshe Ma’Aviv, à Chicago, rivalise avec l’illustre synagogue orthodoxe de Prague en union avec le sol, en sentiment d’union serrée d’un groupe humain qui se ferme au monde. Plus caractéristiques et plus belles encore sont le tombeau Ryerson, en pierre, voûte aux fentes étroites dure et solennelle comme un casque mycénien – ou le tombeau Cotty, cube austère et qui accablerait l’âme, si, à partir de la mi-hauteur, des étoiles inscrites dans des octogones, relief discret, n’y mettaient comme une cristallisation de neige, un rappel secret des astres et de l’esprit. Même pour des résidences, comme la maison Bloomenfeld, de Chicago, qui date de 1883, Sullivan avait emprunté à la fin de la Renaissance cet artifice du style « colossal » : encadrer ensemble, unir les fenêtres des deux premiers étages, pour donner l’impression d’un seul étage très haut : c’était assez loin de sa grande idée. Mieux valait le groupe de trois résidences qu’il avait construit à Chicago la même année, où un Français retrouve aisément le style sobre et pur, le goût des lignes verticales de notre première Restauration.

Sullivan et la verticale

Parfois, en Sullivan, le goût de la belle forme luttait contre le goût de l’ornement. Il faut dire, à son grand éloge, que le goût de la belle forme lui venait de son propre goût, de sa grande idée, et que la clientèle exigeait l’ornement. Peu d’images sont plus curieuses à examiner que l’ensemble et la façade de la Merchants National Bank, à Grimel (Iowa). L’extérieur très pur, a la nudité d’une mosquée, sauf l’oblongue et calme fenêtre aux minces piliers. Au-dessus de la porte, des ornements floraux, trop chargés, mais dominés par une géométrie forte : des losanges inscrits dans un carré, le plus petit coupé en hexagone autour du cercle de la fenêtre : ce n’est pas en vain que l’examinateur de mathématiques à l’École des Beaux-Arts avait dit à Sullivan « vous avez l’imagination géométrique ». De même, la belle forme du Home Building Association Company, à Newark, Illinois, avec la belle proportion de la masse soulignée par les horizontales qui l’encadrent, souffre un peu de l’ornement.

Ce n’était que tout à fait vers la fin du siècle, en 97 ou 98, dans le Bayard Building de New-York, que Sullivan allait exalter la verticale, souligner l’emploi audacieux de l’acier. C’est devant cette structure audacieuse et logique que le critique Montgomery Schuyler disait : « C’est une tentative, et sérieuse, pour fonder l’architecture du grand building sur les données du problème : la Structure réelle est la chose elle-même. »

Wright quitte sullivan

On a parfois simplifié la filiation de Wright à Sullivan, en disant que Sullivan avait tiré, ses ressources de la verticale, et que Wright, pour innover, avait glorifié l’horizontale. Non : dans la résidence Babson, de 1907, dans la résidence Bradley à Madison, Wisconsin, de 1909, Sullivan avait aussi adopté un parti pris horizontal, vigoureux et clair. Il y a moins bien réussi que Wright, car la lourdeur, en dépit des apparences, convient mieux à la hauteur qu’à la longueur. Mais la vraie différence est en art et en esprit : les maisons de Sullivan sont plus fermées, plus sédentaires, plus proches d’être un rempart contre le monde que les demeures de Wright, cet homme de plein air.

Wright sait ce qu’il doit au maître. Il eut du mal à se glisser dans l’atelier. Chez tous les grands maîtres, les querelles entre les disciples et les jalousies pour la faveur sont féroces : elles l’étaient chez Sullivan. Et Sullivan, critique impitoyable des œuvres de ses élèves, aiguisait encore les passions. Quand Wright, dès les débuts, s’attira des éloges, le reste de l’atelier jura sa perte. Wright dut aimer cela. Il reprit des leçons de boxe, et fut bientôt en état de rosser le plus sportif de la bande. Un autre jour, il rossa un certain Ottenheimer qui, pris de fureur, le larda de onze coups de couteau. Wright par bonheur, lui tenait les bras, et tous les coups glissèrent sur les côtes. Ottenheimer partit pour ne plus revenir, Wright se fit panser et ne dit rien. Dans sa vie, plus d’un épisode comme celui-là rappelle Cellini.

Il resta près de six ans chez Adler et Sullivan. Il eut bientôt sa pièce de travail réservée, comme chef de l’équipe des dessinateurs, dans la tour du grand auditorium : « Je devins, dit-il, un bon crayon dans la main du maître. »

Il avait épousé une jolie fille, qui bientôt lui donna six enfants. II avait obtenu de ses patrons une avance pour se construire une maison à son goût. Il a si bien l’architecture dans le sang, et il est si personnel, qu’il ne peut guère qu’habiter qu’une maison construite à son image : il aimera mieux, plus tard, camper dans une baraque, en plein désert, que vivre paisiblement à l’hôtel.

Les charges de la maisonnée étaient lourdes, et Wright, qui travaillait déjà, pour Adler et Sullivan, en dehors des heures régulières, crut pouvoir entreprendre quelques maisons à son compte. Sullivan se fâcha : il exigeait que toutes les forces, toutes les initiatives de ses collaborateurs fussent pour lui. Et Wright, après six ans à peu près de collaboration, quitta son maître. Ils ne devaient se réconcilier que douze ans après. Wright devait réparer cette brouille de jeunesse en entourant de vénération le vieux génie solitaire, délaissé, malade. Sullivan, sur son lit de mort, en 1924, allait donner à son disciple émancipé une dernière leçon : il lui mit dans les mains le premier exemplaire de ses Mémoires, l’Autobiographie d’une idée. Le livre était confus, poétique, parfois trop orné, souvent admirable. Wright à son tour, quelques années plus tard, allait écrire sa vie.

Il était sans doute bon qu’après ces six ans d’apprentissage, le disciple fût sevré du maître. Ce qu’il en avait reçu, ce n’était pas seulement l’apport personnel de Sullivan à l’architecture, mais tout ce qui restait valable dans la tradition. Son éducation terminée, Wright s’installa près de son ami Cecil Corwin ; bientôt Cecil, qui se sentait moins doué, le quitta. Dès ses premiers travaux, une grande tentation attendait Wright : il l’a mise en œuvre dans ses souvenirs, et vous croiriez voir Hercule entre le vice et la vertu.

Wright refuse l’Europe

L’un des grands architectes éclectiques de Chicago, Burnham, avait admiré la première maison construite par ce jeune homme. Un soir, chez des amis, il le prit à part. Il offrit de prendre à son compte pendant six ans l’entretien de la famille de Wright, d’envoyer celui-ci étudier à l’École des Beaux-Arts, puis à Rome ; après quoi il le prendrait avec lui. Burnham, avec beaucoup de bon sens, affirmait que l’Exposition de Chicago venait de convertir l’Amérique au goût classique, et que les États-Unis allaient bientôt se couvrir de bâtisses dans le style grec : avec moins de bon goût que de bon sens, il s’en félicitait. Wright refusa.

Lire le second volet de cet essai.

Édité avec le concours de Chloé Cattan & illustré par Moé Muramatsu.

Jean Prévost (1939), Usonie. Esquisse de la civilisation américaine, « Blanche », Paris, Gallimard, pages 143-168.