Introduction

Comment dire la ville ? Multiples sont les essais, de l’atelier Bow-Wow (Made in Tokyo, 2001) à Hans Widmer (Bolo ‘Bolo, 1983) en passant par Koolhaas (Mutations, 2000) et Yona Friedman (L’humain expliqué aux extra-terrestres, 2016). Rappelons que Baudelaire propose de saisir la modernité de l’espace urbain comme texte dont le flâneur serait le lecteur par excellence. Walter Benjamin décline cette approche : le flâneur est tout à la fois badaud, détective, passant, chiffonnier, poète … urbaniste et/ou architecte à l’occasion. Dans La phrase urbaine (2013), Jean-Christophe Bailly trouve les mots pour dire ce que partagent l’écrivain et l’architecte/urbaniste : « La ville est avant tout un phrasé, une conjugaison, un système fluide de déclinaisons et d’accords. Ce sont ces phrases et ce phrasé qu’il faut retrouver : passer d’un langage stocké ou empilé à un langage parlé, inventer la grammaire générative de l’espace urbain, telle est, il me semble, la tâche qui vient, faite d’une infinité de petites, moyennes et même grandes flexions, séquences et trouvailles. En un mot une poétique. »

Poétique que met en scène le roman d’Italo Calvino : Les villes invisibles (1972), à la fois reportage archéologique et poème d’amour pour les villes. En bref, l’empereur Kublai Khan ne peut visiter toutes les villes de son empire et demande à Marco Polo de voyager pour lui et de les lui décrire. La structure du livre est géniale : les villes sont regroupées en 11 séries de 5 pièces (villes), regroupées en 9 séquences formées de pièces de séries différentes et entrecoupées de dialogues entre Marco Polo et Kublai Khan. L’enchâssement en apparence désordonné des 55 miniatures urbaines est le fruit d’une écriture du jeu, d’un montage de textes-fragments régi par un algorithme mathématique témoignant de l’influence exercée par l’Oulipo (Ouvroir de LIttérature POtentielle) dont Calvino était membre depuis 1974. Le roman se lit comme une réaction à une crise déjà alors omniprésente – thématisée notamment dans le premier rapport des Limites à la croissance publié lui aussi en 1972. Pour notre auteur, la crise de la ville était « l’autre face de la crise de la nature ». Aussi précisai-il dans une conférence de 1983 : « Si nous sommes peut-être en train de nous approcher d’un moment de crise de la vie urbaine, Les villes invisibles est un rêve qui naît du cœur des villes invivables. »

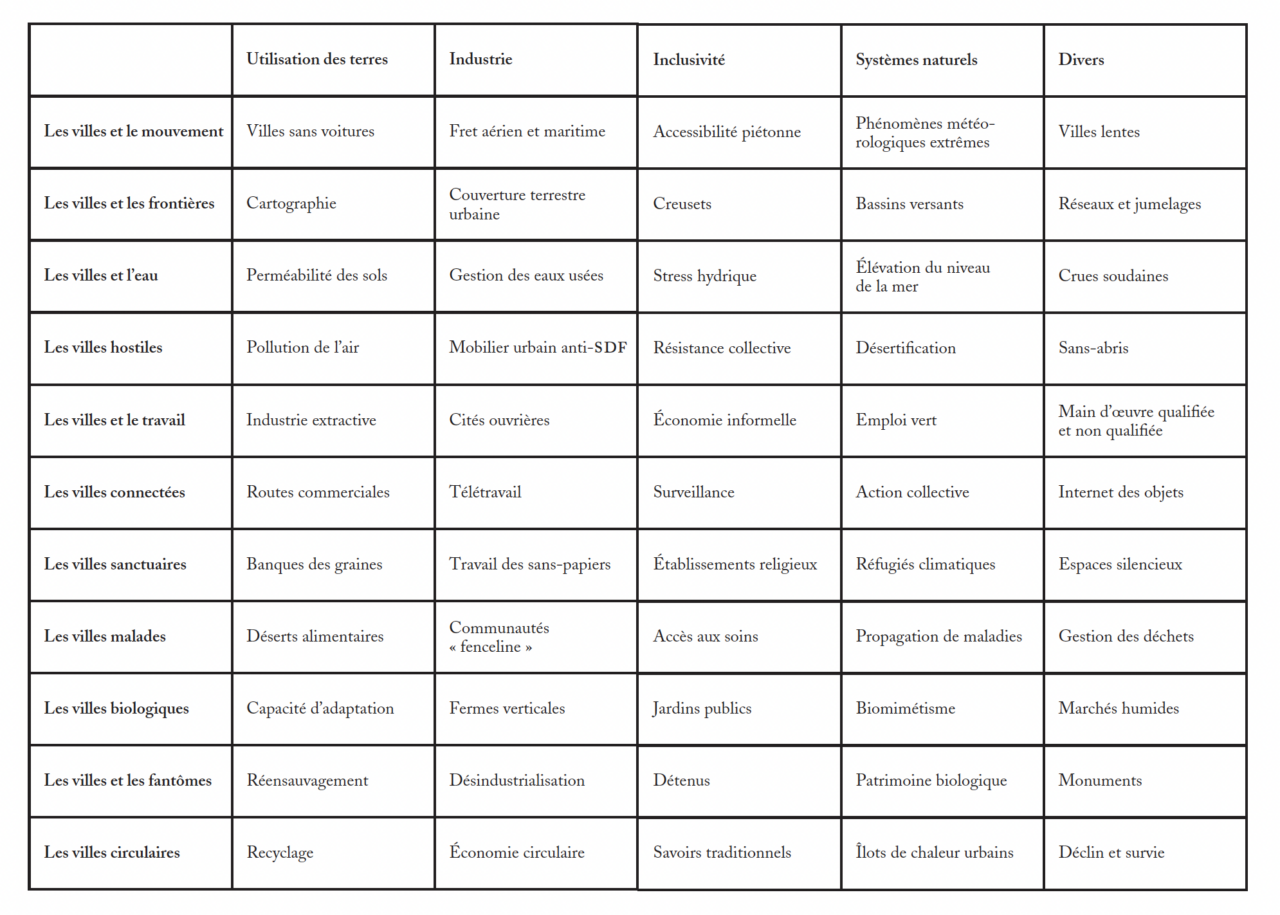

Reprendre ce livre phare de Calvino, personne de l’avait fait. Il fallait oser, tant le pari était risqué. Cinquante ans après la première traduction française des Villes invisibles, Oulipo rend hommage à son auteur avec Les villes indivisibles. S’appuyant sur la structure établie par Calvino, le collectif d’Oulipo (dont c’est la première publication sous ce nom depuis dix ans) propose à son tour 55 vignettes urbaines réparties en 11 séries : les villes et le mouvement, les villes et les frontières, les villes et l’eau les villes hostiles, les villes et le travail, les villes connectées, les villes sanctuaires, les villes malades, les villes biologiques, les villes et les fantômes, les villes circulaires. Fort d’une collaboration avec une équipe d’urbanistes et de climatologues, les enjeux de la ville – aussi bien actuelle que future – sont mis à jour parmi lesquels : la perméabilité des sols, la désertification, la désindustrialisation, le biomimétisme, les fermes verticales, l’économie informelle et le réensauvagement.

On retrouve également pour les transitions entre les différentes séquences un dialogue soutenu entre William Randolph Hearst et Amelia Earhart (reprenant respectivement les rôles de Kublai Khan et Marco Polo) qui structure de belle manière l’ensemble du récit. Morceau choisi : « Earhart imaginait qu’elle expliquait (ou alors Hearst imaginait cette explication) que plus on voyageait, que plus on se perdait dans des villes au crépuscule, plus on accumulait d’indices pour comprendre d’autres villes, des villes visitées les jours ou les années précédents, des villes que l’on traverserait dans l’avenir, l’insaisissable avenir qui toujours s’immole sur la lame du présent pour qu’enfin le passé s’immobilise, et qui crée ainsi des structures, des avenues, des voisinages de la mémoire et des habitudes, une sorte de chez-soi à la fois enraciné dans le monde et n’y existant nulle part. »

Tout comme le livre de Calvino, ici aussi il s’agit d’un livre construit comme un polyèdre présentant des villes (im)possibles – l’ambiguïté résultant du choc entre une ville idéale et une ville réelle. Le montage de fragments invite à chercher les conclusions, écrites sur tous ses angles en analysant, connectant et recombinant les différentes miniatures urbaines. Mais peut-être que le charme des villes réside précisément en ce qu’elle sait se cacher de mots...

Ce n’est pas le moindre mérite des Villes indivisibles de tutoyer passionnément Italo Calvino et gagner le commentaire que Pasolini adressait à l’auteur des Villes invisibles : « Calvino n’invente rien pour l’invention : il se contente de se concentrer sur une impression réelle – l’un des innombrables et intolérables chocs que provoquent en nous les midis ou les crépuscules, les mi-saisons ou les canicules, dans les coins les moins attendus ou les plus familiers des villes connues ou inconnues où nous vivons –, et tout en la ressentant dans sa qualité ravageuse de rêve, il l’analyse : les fragments séparés, démontés de cette analyse sont reprojetés dans le vide et dans le silence cosmique où l’imagination reconstruit précisément les rêves. C’est donc toujours une “base” de sensibilité réelle qui fournit la matière aux “sommets” poétiques et idéologiques. »

Oulipo, Les villes indivisibles, Nous, 2024, 192 pages, 22 euros.