Introduction

2002 : il y a un peu plus de vingt ans, nous nous sommes embarqués, Antoine Nochy et moi, dans une enquête sur ce qu’Antoine appellera plus tard « le retour du sauvage comme paradoxe de la modernité ». Revenus du parc national de Yellowstone aux États-Unis, où nous avions travaillé aux cotés de Douglas Smith, responsable du programme de réintroduction des loups depuis son lancement en 1994, nous nous demandions sur quels terrains poursuivre cette recherche philosophique. C’est alors qu’Antoine a suggéré de collaborer avec Patrick Bouchain au sein de « l’atelier de la Forêt des délaissés ». Ce texte-manifeste est issu de cette rencontre. En hommage à Antoine qui nous a quitté en janvier, je suis heureux qu’il puisse à nouveau être partagé entre nous. Il est d’une actualité encore plus vive aujourd’hui qu’à l’époque. — Patrick Degeorges

« C’est à partir de ces terrains incertains et sans nom, de ces zones troubles d’indifférence, que devront être pensées, les orientations et les modalités d’une nouvelle politique. »

Giorgio Agamben [1]

Les terrains délaissés sont des espaces résiduels rendus structurellement inutilisables par l’aménagement du territoire. Leur production n’est ni accidentelle, ni fortuite. Désaffectés et dépréciés, déclassés parce qu’inclassables, mis en faillite au nom d’un impératif rationnel d’efficacité, ils sont les déchets de l’aménagement. Ce sont les restes d’une division qui ne tombe pas juste, les chutes du découpage fonctionnel de l’espace.

Des lieux damnés

Physiquement, le délaissé est isolé, littéralement délocalisé. La totalité ordonnée dans laquelle il s’inscrivait n’existe plus. Le peu qui demeure de son histoire, ce qui subsiste de son identité suffit à l’exclure de l’état des lieux. Il est de trop dans l’actuelle répartition des places. C’est un corps en excès dont le voisinage indésiré inquiète, dont le contact entache une homogénéité planifiée. Telle une « ruine fraîche », glissant à découvert dans l’immonde, il présente l’image inversée d’une ville qui se défait en se faisant. Espace rudéral, il est dans la ville, sans en être. Il est abandonné en ce seuil où le dedans et le dehors se confondent, s’annulent dans un présent naufragé, désamarré du passé et incapable d’avenir. Il est toujours singulier.

Il y a des terrains vagues qui sont des îles désertes prises en archipel entre les banlieues en expansion. Il y a des parcelles découpées à l’équerre au cœur des nouveaux ensembles mais absentes de toute réalisation. Il y a des franges hybrides qui ouvrent des plages en lisière des sols colonisés par les grands projets urbains. Des revenants aussi, qui ont échappé à l’anoblissement patrimonial ou à la réhabilitation: épaves, échouées dans un lapsus cadastral, amas de vieilles pierres, séquelles d’architecture ancienne qui préservent le secret d’une tradition interrompue, fragments de nature survivante exposés à toutes les exactions, mares en voie d’assèchement, talus ensauvagés, bocages en lambeaux, passages au détour de chemins qui ne vont plus nulle part…

Juridiquement, ces espaces n’ont pas lieu d’être. Déchus de tout statut, leur existence est inconcevable dans le cadre d’un zonage qui exclut par principe ce dont il ne peut référencer l’usage, économique ou social. Inclus dans toutes les catégories d’utilisation des sols, urbains ou ruraux, ils n’appartiennent à aucune, puisqu’ils ne satisfont pas aux valeurs que la norme (P.O.S./P.L.U.) leur rattache. Forclos d’une réglementation qui n’existe que dans la supposition de son adéquation précise au réel, les délaissés sont légalement « invisibles ». Leur ensemble disparate, éparpillé sur tout le sol national, parce qu’il contient un peu de tout, n’est pas appréhendable. Des dizaines de milliers d’hectares, que leur diversité dérobe à tout classement, disparaissent ainsi des plans et des comptes des institutions qui en ont la garde et la charge. De n’apparaître nulle part, ils surgissent partout. Leur prolifération pathologique figure l’impuissance d’un système prisonnier de son abstraction. Pris au piège d’une représentation qui confond la carte avec le territoire, ils sont la perte inhérente à une lisibilité qui occulte ce qu’elle omet. Ce sont les traces des possibilités censurées, des mondes « impensés », que l’aménagement n’a pas complètement achevé d’éliminer en construisant autre chose.

Ce démembrement des possibles que l’espace tient en réserve démarque le délaissé de la friche. Tous deux se caractérisent par l’absence d’emploi ou la cessation d’activité. Mais la friche est un épisode, une transition, une jachère qui se prolonge. Son abandon l’ouvre à la reconquête, sa non-affectation la rend disponible et facilite sa requalification. La déchéance du délaissé éloigne, au contraire, la possibilité d’une reprise ou d’une exploitation future. Il n’est pas un relais ou une étape mais une impasse, un hiatus. Il persiste parce qu’il rebute le « recyclage ». Son insistance le disqualifie. La valeur économique nulle, négative ou fictive dont il se trouve affecté le fixe dans un isolement critique qui ne laisse poindre aucune émancipation [2]. Ce qui le « délie » l’asservit, l’exile, et lui interdit toute métamorphose. Ni rendu, ni laissé à lui-même, pris dans les plis d’un tissu urbain qui le cerne d’oubli, capturé dans un non-dit économique et juridique, il est le produit paradoxal d’une « exclusion inclusive ». Son abandon traduit son « exception » [3] .

Mais les délaissés sont des exceptions qui se généralisent. Chacun est à la fois un cas singulier, en position de retrait par rapport à la norme qui assigne à tout emplacement une fonction, et un effet structurel de l’aménagement du territoire. Toute construction, aujourd’hui, « projette », à son insu et malgré elle, le délaissé de demain. On dissémine un abandon qui se déplace à mesure que l’on en trace la carte.

L’emprise structurelle du ban

Ce gâchis n’est ni une entropie, ni une panne de l’« éco-technie » urbaine. Les lieux dénudés, dés-appropriés de tout usage, mais maintenus en servitude, « dans l’indétermination du fait et du droit, de la vie et de la norme, du naturel et du politique » [4], sont un produit de la normalisation de l’espace. Les délaissés sont le résultat d’une police de l’aménagement dont le but est de plier le territoire à la standardisation du marché. Le zonage du sol, la production quantifiée de « lots » comparables et interchangeables, entraîne une spécialisation et une ségrégation des lieux. Les programmes d’aménagement combinent et regroupent des éléments dissociés dans un « espace abstrait » [5] , simple contenant dont l’État garantit la neutralité. L’unité politique du territoire fournit contradictoirement les conditions de sa mise en pièces, en se vidant de toute substance, en faisant table rase des particularités locales pour devenir un support géométrique et une pure matière administrative. L’intégration planifiée s’inscrit sur un fond de « dé-liaison » généralisée. La mobilisation du territoire dans l’économie déterritorialise la communauté. Les rapports sociaux sont réduits à des rapports spatiaux, et par là brutalement assujettis au jeu concurrentiel de l’offre et de la demande, sans tenir compte des fins réseaux de la mémoire et des histoires qui entrelacent les lieux à la vie en commun. L’aménagement étend aux hommes les contraintes de l’échangeabilité auxquelles il a soumis l’espace. Normes techniques, de sécurité, d’hygiène, exigences de la morale publique viennent domestiquer les comportements, en décuplant les critères d’exclusion. Les qualités singulières se trouvent systématiquement rejetées hors du quadrillage spatial: elles se replient et se marginalisent, comme autant de résistances à la programmation. Les zones d’indétermination se multiplient à mesure que la norme se faisant plus exhaustive, prétendant nommer, classer, et réglementer sans reste, devient plus inaccessible. Le marché favorise la concentration de la valeur foncière, distinguant artificiellement les lieux où l’espace est rare et cher, de ceux qu’il dévalorise hors de toute proportion. Des espaces insolvables, en condition de surnuméraire, désolidarisés du monde commun, se retrouvent ainsi mis à l’écart, avec les hommes qui y vivent. Dégradés, disgraciés, disjoints de toute appartenance, ces espaces « autres » ne sont plus inclus dans le territoire que sur le mode de l’exception. Défaits, laissés-pour-compte, ils sont « à ban donnés » [6] .

L’homogénéisation creuse le schisme qui sépare l’espace de la norme des lieux dont elle se retire. Comme toute position d’une valeur est position d’un sans valeur, l’exception confirme la règle : le ban est la contrepartie structurelle de cette gestion du territoire. Le dénuement des délaissés exhibe la domination dont l’espace est l’instrument. En ces lieux désarticulés, expropriés de tout usage [7], la destruction du travail de l’histoire et de la nature trahit la violence que l’homme impose « pacifiquement » à l’homme, sous couvert de rationalité, d’efficacité et de rentabilité. Car la violence souveraine s’accomplit sur le mode du retrait, dans l’abandon. Elle « crée ou contribue à créer ce sur quoi elle s’exerce », elle « se présuppose elle-même » [8] et s’applique d’autant plus intimement aux hommes qu’elle se donne comme déjà faite sur l’espace qu’elle configure pour disposer de leur existence. Mais quand le pouvoir souverain, qui passe pour utiliser des moyens en vue d’une fin (la protection du peuple), se prend lui-même pour fin, il devient un pouvoir de mort.

L’hétérogénéité des délaissés fait écran à la banalisation de ses abus sur tout le territoire. L’état d’exception latent ou refoulé dans la zone de déprise rurale, dans le péri-urbain brisé ou stérilisé par un grand équipement, dans les espaces usés ou en vacance d’usage à l’intérieur de la ville n’est pourtant pas structurellement différent des lieux où il est déclaré et contenu par un dispositif d’inclusion spectaculaire. Les espaces mis hors circuit par le marché, enclavés, souvent séparés du reste de l’agglomération par des emprises ferroviaires, des périphériques ou des canaux, longés ou traversés par des voies rapides, survolés par des lignes à haute tension, recoupent statistiquement la carte des zones « sensibles » où se fixe la crise sociale. Des îlots, rendus inhabitables, surgissent ainsi un peu partout, propageant une urgence que l’Etat ne cesse de codifier, d’instituer, voire de développer, en multipliant les définitions nominales de la discrimination (Z.U.P., Z.A.C., Z.E.P., quartiers classés « zones urbaines sensibles », zones franches…). On observe une polarisation qui ne recouvre plus l’ancienne répartition géographique du centre et des banlieues pauvres de la périphérie, mais qui se produit en tous points du territoire, selon des oppositions locales qui touchent aussi bien les zones périphériques que le centre des villes et des métropoles. Les espaces normés de la sécurité dans le périmètre desquels le droit garantit les conditions de l’existence se dissocient matériellement et démographiquement des espaces anormaux qu’une inclusion exclusivement sécuritaire ou humanitaire confine dans l’exception. Dans ces « zones grises », l’ordre du quotidien est rompu, l’ordre civil suspendu, la répression s’exerce perversement par l’absence d’application de la loi, la confiance se perd, le lien social se dégrade. Les droits à la sécurité et à la liberté de circulation n’ont plus cours. Les services et les transports publics réduisent leur activité. La vie, maintenue sous perfusion (revenu minimum d’insertion, contrats emploi-solidarité, A.P.L, A.P.I., etc.), est artificiellement désœuvrée; assignée à résidence, elle est prise dans une attente sans perspective, dans une immobilité où elle végète, confrontée à l’évidence obscène de sa superfluité [9]. La sociabilité s’étiole, et avec elle la participation à la vie civique et l’exercice de la démocratie.

L’espace du ban est un espace de mort. C’est ce qui reste des lieux quand on a détruit tout lieu commun, ou ce qu’il reste à ceux qu’on a expulsé de tout lieu commun [10]. Il témoigne de la destruction des conditions et des médiations constitutives de l’existence politique. Par réversion, il contamine la ville jusqu’à lui retirer la civilité, l’esprit de liberté et le sens de la communauté, qu’elle lui refuse.

Une catastrophe sociale et politique

Son expansion est un désastre. Car la ville n’est pas un décor ou un environnement: non seulement elle reflète l’état réel de la société, mais elle nous habite et nous constitue. Son « architecture » met en place une socialité, favorise ou interdit certains mouvements, engage à des émotions, suggère des pensées. Ses places et ses rues ouvrent les lieux où le demos prend sensation de soi, se saisit dans son « être-là », se manifeste concrètement à lui-même. Or le ban prend la place de la liberté et fragmente la communauté. Il nous divise et nous isole les uns des autres; il nous prive de la puissance d’agir en commun sur le monde que nous habitons. Il menace la démocratie de disparition.

Plus l’exception progresse, plus le désert de l’abandon croît, plus la politique se fait « rare ». Dans les quartiers défavorisés, la suspension du droit et de la loi s’institutionnalise. Partout, l’horizon d’un monde partagé disparaît. Les classes moyennes aisées se retranchent dans des zones urbaines privées que leur organisation défensive verrouillent sur elles-mêmes. La prolifération de ces enclaves résidentielles sécurisées sanctionne l’incompétence de l’État à résister au démantèlement de la « ville républicaine ». Celle-ci ne favorise plus le brassage ou le mélange entre les classes sociales, elle n’est plus la « la mêlée » où s’entrecroisent les parcours et s’échangent les usages, où les cultures se combinent et se reconfigurent, où les identités s’inventent et se recomposent à force de se côtoyer, de se toucher, de se frotter les unes aux autres. En traçant des frontières et en élevant des clôtures entre des populations qui n’entrent plus en contact, la ville devient l’enjeu d’un affrontement territorial. Comme sur un champ de bataille, elle dresse, les unes contre les autres, les constructions fortifiées des élites face au no man’s land de « la zone » où s’entassent, dans une pauvreté qu’elle ne veut plus voir, ceux qu’elle dépossède. L’espace public, envahi par des dispositifs de surveillance et de contrôle conçus pour intercepter, rejeter ou filtrer les indésirables, ne s’offre plus sans partage, il se ferme au commun [11]. Il ne consacre plus entre les hommes un sol de paix. Un espace où la présence de chacun est bienvenue parce que personne ne possède sur lui plus de droits qu’aucun autre. Où, avec le plaisir de se laisser rencontrer, peut naître le point de vue démocratique sur l’action des uns et des autres. En limitant les impressions et les expériences, en bornant le champ du quotidien, dans les rues, sur les places, dans les jardins et les parcs, dans les écoles et dans les cafés, la raréfaction des lieux communs affecte dangereusement les capacités réflexives et critiques de la société civile dans son ensemble [12]. Avec les lieux, ce sont les expressions, les manières, les mots et les gestes de la solidarité et de l’hospitalité humaine qui disparaissent aussi rapidement et aussi sûrement que l’extinction des espèces accompagne la destruction et la fragmentation de leurs milieux naturels. Dans ce nouvel ordre urbain, rien n’est fait pour encourager à prendre le temps, à réfléchir, à s’entre-regarder ou à converser. La ville est emportée dans une mise en scène dissuasive qui entretient le soupçon, la peur et le repli pour discipliner les comportements. La liberté est chassée des mœurs avant de l’être des constitutions.

Car ban et démocratie sont mutuellement incompatibles. La polis s’effondre au moment où il n’y a plus de coexistence possible, plus d’universel, quand les pauvres et les riches s’affrontent d’autant plus impitoyablement qu’ils font monde à part. Mais le ban, dont l’émergence, autour de l’an mille, correspond à l’éclatement du territoire et à la privatisation de la puissance publique, nourrit l’hégémonie des forteresses. On ne peut pas dissocier la liberté et la communauté des conditions spatiales qui les réalisent. La démocratie n’est pas simplement un système juridique, elle ne se limite pas au dispositif électoral: sans espace démocratique, elle n’existe pas, c’est une illusion. Or, au nom de la liberté d’échange, l’aménagement du territoire inscrit « mécaniquement » dans l’espace une discrimination des lieux et des gens qui constitue à la fois une négation de la ville, une dégradation de l’État de droit complice d’une vision policière de la société, une dissolution de l’idéal républicain, et le symptôme d’une dérive oligarchique du pouvoir. Cette instrumentalisation de l’espace produit du délaissé. Il ne s’agit pas d’un « à coté », mais d’une redistribution spatiale des rapports sociaux qui aboutit à une ségrégation chaotique de la misère et à une destruction des conditions pratiques de la liberté et de la communauté politiques. Les zones de citoyenneté reculent devant l’accumulation des espaces de « deuxième zone ».

La réappropriation collective de l’espace

« L’expérience et l’histoire nous apprenne qu’il n’y a pas création de formes sociales et de rapports sociaux sans création d’un espace approprié. »

Henri Lefebvre [13]

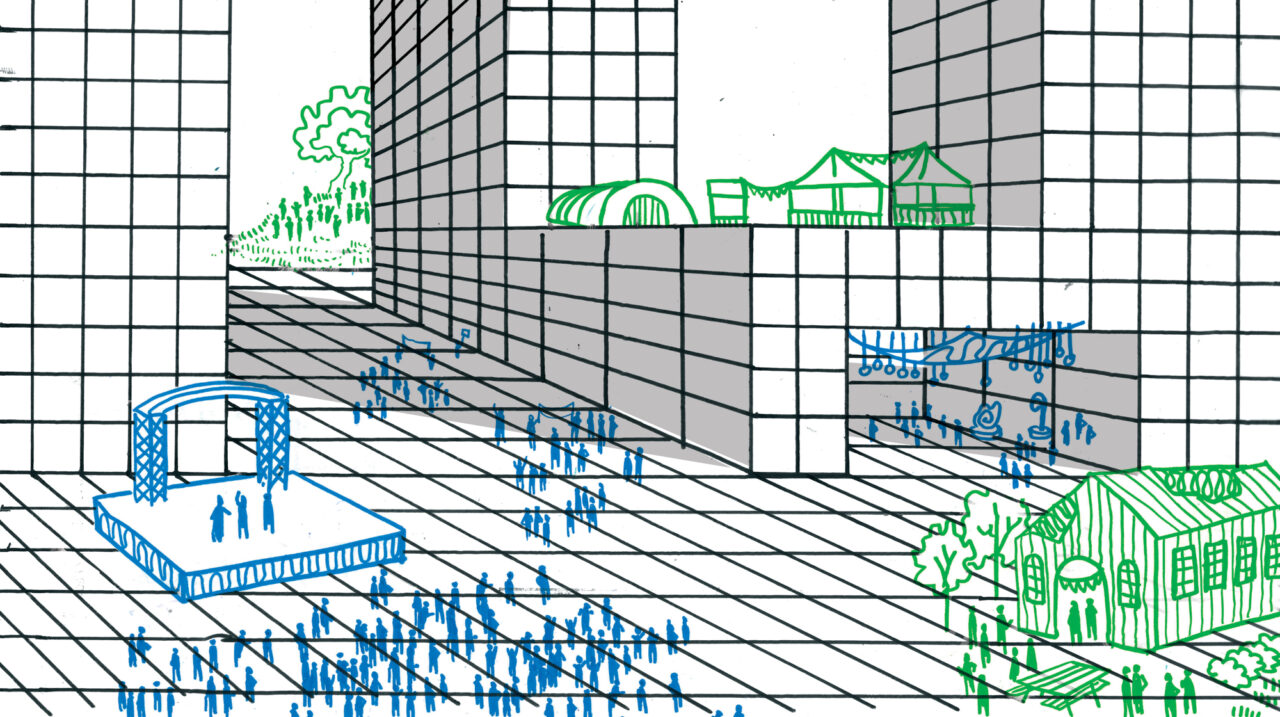

Défendre l’architecture de nos cités contre l’emprise du ban est l’affaire de tous. Nous devons reconquérir la liberté d’expérimenter sur la ville. L’espace est l’allié dont nous avons besoin pour inventer à nouveau, là où elles ont disparu, les conditions de la politique. Nous devons préserver des lieux inoccupés et accessibles sans distinction, qui laissent du jeu au passage et à la rencontre, des clairières qui accordent sa place au hasard, des espaces gratuits où le simple fait de la coexistence peut se réfléchir diversement.

Personne ne s’en chargera à notre place. En ce domaine, essentiellement régi par les principes de l’économie de profit, il est vain d’attendre des institutions dont la vocation est de maintenir l’ordre, qu’elles fassent des miracles. L’État « ex-cepte » le singulier. La planification répartit les choses et les gens en les enfermant dans des contours qui les coupent de ce qu’ils peuvent. Les réglementations définissent avant tout ce qu’on ne peut pas faire. La normalisation contribue plus à séparer qu’à réunir. Le pouvoir d’un gouvernement, quel qu’il soit, demeure un pouvoir de gestion, une administration du présent. S’il est démocratique, il ne peut transformer « d’en haut » l’organisation sociale, tant qu’il n’existe pas, dans la société, un soutien réel sur lequel fonder son action. Là où la communauté s’absente, aucune loi, aucune réforme, aucun décret ne la fera venir, si des hommes et des femmes ne construisent pas, ici et maintenant, la convivialité et l’amitié qui vont dans ce sens. Le commun ne se commande pas. Sans le désir de partager l’avenir, sans la constitution d’un « territoire existentiel » où ce désir peut se réfléchir et se renouveler, il n’y a pas de communauté.

Face à cet état d’urgence structurelle que l’État se révèle impuissant à résoudre, il faut opérer en marge des programmes et des règlements, et à une toute autre échelle, en intervenant là où des changements sont possibles, c’est-à-dire sur le terrain. Or, en ouvrant à l’expérimentation les dizaines milliers d’hectares que l’aménagement du territoire met au rebut, la réappropriation collective de l’espace transforme des déchets en ressource [14]. Chaque délaissé constitue virtuellement une situation originale, porteuse d’une exigence ou d’un défi, riche d’un enseignement. Chacune de ces « exceptions ) est déjà engagée, dans un processus de singularisation, une « hétérogenèse », un infléchissement ou une recréation de la règle dont l’exploration dépend de notre capacité à innover [15]. Leur dispersion sur tout le territoire dessine une mosaïque de lieux, à la fois différents et potentiellement solidaires, à travers lesquels des expériences alternatives et exemplaires pourront essaimer et s’associer, catalysant une reprise de confiance des individus en leur capacité de changer ensemble les conditions de leur vie quotidienne. Car la reconquête d’un fragment d’autonomie créatrice inspire toujours d’autres reconquêtes, elle ouvre une source.

L’émancipation de ces espaces est un acte de résistance et de résilience contre l’homogénéisation et la discrimination des lieux, contre la décomposition sociale qu’elles fixent dans leur sillage. Alors que l’aménagement « localise », de l’extérieur, dans un réceptacle indifférent, des fonctions ou des besoins préfabriqués, elle « spatialise » de nouvelles pratiques en produisant, de l’intérieur, les lieux qui conviennent [16]. Plutôt que de clôturer l’espace en le cantonnant dans un rôle déterminé, une fois pour toutes, elle lui rend justice, et lui reconnaît une valeur d’existence, indépendante de toute utilité économique ou sociale particulière. Car la réelle « productivité » d’un espace tient moins à la division rationnelle de ses parties, à l’adéquation parfaite d’une forme et d’une fonction ou à sa complète intégration dans un ensemble, qu’à son indétermination, à la multiplicité des rencontres et des événements dont il est la condition. Or c’est dans ce potentiel de relation que toute domination « taille » à vif. L’acquisition marchande exclut massivement, de la jouissance des lieux, l’horizon de la communauté. En signifiant que l’on est « chez soi » que là où on paye, en extorquant partout un droit d’entrée, elle enferme les gens dehors. Cette limitation systématique et arbitraire de l’accès à l’espace détruit la nature en même temps que le lien politique. C’est l’espace lui-même que le ban stérilise et dissocie violemment de la liberté.

L’isolement et l’exil d’un nombre croissant de lieux appelle, dans l’intérêt collectif, une expérimentation de nouveaux modes de valorisation du territoire. La réappropriation des délaissés ouvre un champ. Elle demande de montrer qu’il est possible de sortir de l’impasse et de « faire de la ville » autrement. De mettre les terres reléguées dans l’abandon à disposition d’entreprises, qui, parce qu’elles ne poursuivent pas un profit à court terme, sont capables de les enrichir de façon inattendue. Car la situation physique, économique et juridique des délaissés légitime une « socialisation » inventive, une appropriation du sol qui, en délivrant ces lieux de la propriété, privée ou d’État, leur rendent leurs propriétés, des « propriétés sans propriétaires » [17] (architecturales, écologiques, esthétiques, ludiques…). La réappropriation n’est pas une « requalification » ou une « réhabilitation » : pour répondre à la mise hors circuit qui annule ces espaces, elle les remet en jeu entre nous, elle fait place à la politique en donnant cours aux libertés dont leur commun usage est la condition. En y suspendant les rapports de pouvoir et les spéculations du marché, tout en préservant leur caractère in-destiné et leur inutilité, elle tire de l’abandon une chance : elle rend les lieux à l’à venir. En consacrant le loisir que leur accessibilité et leur disponibilité offrent aux mouvements, aux rencontres et aux conversations, en leur donnant la possibilité de croître et d’affecter les sensibilités et les passions de ceux qui les croisent, elle laisse exister des espaces nouveaux, aussi divers, que les espaces naturels sont différents les uns des autres.

Texte

Texte de Patrick Degeorges et Antoine Nochy, sous la direction de Patrick Bouchain, atelier « la Forêt des délaisses », janvier 2002. Publié abrégé dans Patrick Bouchain (dir.), Construire autrement : comment faire ?, coll. « l’Impensé » (Arles : Actes sud, 2006).

Notes

[1] Giogio Agamben, Homo Sacer : le pouvoir souverain et la vie nue, Seuil, 1997, p.201.

[2] Sur le coût de l’abandon : « La valeur des délaissés » de Romain Paris.

[3] Sur la structure de l’exception : Giorgio Agamben, opus cité, p. 25-26 : « L’exception est vraiment selon son étymologie, prise dehors (ex-capere) et non pas simplement exclue. »

[4] Idem.

[5] Sur l’espace abstrait et l’espace contradictoire : Henri Lefebvre, « Architectonique spatiale », in la Production de l’espace social, 4e édition, éditions Anthropos, 2000.

[6] Sur la notion de ban : Giorgio Agamben, op. cit. : « Nous appellerons ban (…) cette puissance (…) de la loi qui lui permet de se maintenir dans sa propre privation et de s’appliquer en se dés-appliquant. La relation d’exception est une relation de ban. Celui qui est mis au ban, en effet, n’est pas simplement placé en dehors de la loi, ni indifférent à elle ; il est abandonné par elle, exposé et risqué en ce seuil où la vie et le droit, l’extérieur et l’intérieur se confondent. De lui, il n’est littéralement pas possible de dire s’il est à l’extérieur ou à l’intérieur de l’ordre (c’est pourquoi à l’origine dans les langues romanes, mettre à bandon, à ban donner signifient aussi bien « mettre au pouvoir de » que « laisser en liberté »). » (p. 36-37). « Ce qui a été mis au ban est restitué à sa propre séparation et, en même temps, livré à la merci de ce qui l’abandonne : il est à la fois exclu et inclus, relâché et en même temps capturé. » (p. 120).

[7] Sur l’opposition entre les espaces dominés et les espaces appropriés, H. Lefebvre, op. cit., p.190-195.

[8] Sur la violence de l’État et du droit : Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, les éditions de Minuit, 1980, p. 558-9.

[9] Un récent rapport de l’INSEE sur les zones urbaines sensibles montre que ces zones continuent de sombrer dans la pauvreté : les taux d’activité et d’emploi s’y dégradent, en particulier pour les jeunes. INSEE première, Paris, numéro 835, mars 2002.

[10] Ceux que Robert Castel appelle « les désaffiliés », « inutiles au monde qui y séjournent sans vraiment y appartenir. Ils occupent une position de surnuméraires, en situation de flottaison dans une sorte de no man’s land social, non intégrés et sans doute in-intégrables. […] Cette inutilité sociale les déqualifie aussi sur le plan civique et politique. […] Ils ne sont pas branchés sur les circuits d’échanges productifs. […] C’est le fait même de leur existence qui pose problème. Ils peuvent difficilement être pris en compte pour ce qu’ils sont car leur qualification est négative -inutilité, non-forces sociale-, et ils en sont généralement conscients. […] Les inutiles au monde ont le choix entre la résignation et la violence sporadique, la rage qui le plus souvent s’autodétruit. » (Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Gallimard, Paris, 1999, p. 665-667; p. 19- 21).

[11] Sur les « espaces d’interdiction », « glissants », « piquants » ou « angoissants », et la transformation des lieux publics ou communs en espaces payants: Steven Flury, « Building Paranoïa », in Architecture of Fear, ed. Nan Elin, New-York, Princeton Architectural Press, 1997, p. 48- 52.

[12] « […] un territoire dépourvu de tout espace public n’offre guère la possibilité d’y discuter de normes, d’y confronter des valeurs qui peuvent être incompatibles et être l’objet de débats. Les jugements portant sur le bien et le mal, la beauté et la laideur, le convenable et l’inconvenant, l’utile et l’inutile ne peuvent que descendre d’en haut […], sont sans appel. […] Il n’y a plus de place pour l’opinion locale en général. » (Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, Paris, Hachette, 1999, p. 44)

[13] Henri Lefebvre, le Droit à la ville, p.268.

[14] « Il se peut même que pendant une période difficile, au sein d’un mode de production (capitaliste) menacé et tendu vers sa reconduction (reproduction des moyens de production) les détournements aient plus de portée que les tentatives de création (de production) » ( Henri Lefebvre, La production de l’espace social, p. 194-195).

[15] Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 45-47.

[16] Henri Lefebvre, Le droit à la ville, p.155.

[17] « Possession (propriété) », Daniel Colson, Petit Lexique philosophique de l’anarchisme, Paris, le Livre de Poche, biblio essais, p. 245-6.