Introduction

1962, Françoise Choay, historienne de l’architecture et de l’urbanisme, collabore à un numéro de la Revue d’Esthétique consacrée à l’architecture actuelle dans le monde aux côtés de l’architecte Emile Aillaud, des ingénieurs Robert Le Ricolas et Frei Otto, des historiens de l’architecture Vincent Scully et Bruno Zevi, etc. De manière surprenante et évidente à la fois, elle aborde l’industrialisation du bâtiment non seulement le bouleversement induit de l’architecture par l’apparition de maisons préfabriqués, d’éléments standardisés et de produits industriels, mais aussi le rapport à l’industrie entretenu par Prouvé et Fuller, Hennebique et Freyssinet, le Bauhaus et le Modern style (ou art nouveau). « L'architecture comme activité, écrit-elle, est solidement ancrée dans la conscience habitante. C'est pourquoi la société industrielle dans son ensemble manifeste de telles résistances à l'égard du scandale que représente l'habitation préfabriquée. » Elle s’inquiète ainsi de la débiologisation du logement, devant lequel l'habitant est devenu passif, et appelle à « la reconversion de l'activité constructive aux valeurs du particulier [...] par l'expression d'une subjectivité. »

Les historiens anglo-saxons ont été les premiers à la suite de L. Mumford et S. Giedion [1] à mettre l'accent sur l'importance des facteurs techniques et de la révolution industrielle pour expliquer la transformation de l'architecture traditionnelle dans les formes que nous appelons architecture moderne. Mais la méthode des filiations a laissé dans l'ombre le fait essentiel : l'investissement généralisé et évolutif du bâtiment par le machinisme industriel à partir des années 1850, constitue une véritable mutation dans l'histoire de la construction [2]. A l'époque déjà certains esprits ne s'y trompèrent pas. Ainsi César Daly [3], le premier critique moderne d'architecture, décrivait la scission inévitable et spectaculaire entre ce qu’il nommait l'architecture artistique du passé et l'architecture industrielle de l'avenir ; ainsi Théophile Gautier n'hésitait pas à écrire en 1850, que « l'industrie révolutionne l'architecture ». Dès lors sont mis en jeu, non seulement des processus techniques, économiques et plastiques, mais au niveau existentiel, la signification même du bâtiment et la nature de son rapport avec l'usager humain. Notre propos ici consistera précisément à analyser ces phénomènes et à montrer comment ils ont engendré une vague en retour. L'architecture actuelle cessera dès lors de nous apparaître comme unité ; elle se révèlera au contraire comme éclatement, dissociée en deux pôles antithétiques entre lesquels ne parvient pas à se constituer de véritable liaison dialectique.

La débiologisation de la maison préfabriquée

Le mode d'intégration par le bâtiment des produits standardisés et normalisés de l'industrie peut se faire selon des modalités diverses : pièces détachées (cloisons, huisseries, bacs de couverture) ; complexes de pièces assemblées, plus ou moins élaborées (panneaux de façade légers, dits « sandwiches », éléments de murs porteurs tout équipés, etc.) ; on peut enfin considérer des unités complètes, autonomes, telle la maison préfabriquée. Celle-ci ne présente donc qu'un aspect particulier d'un phénomène général. Mais elle nous retiendra pour des raisons de méthode, en tant que cas limite et en quelque sorte idéal-type, vers lequel tend le processus d'industrialisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la maison préfabriquée n'est pas apparue au terme d'une évolution. Elle constitue une donnée immédiate de l'ère industrielle. Ainsi par exemple, dans la Revue générale de l'Architecture de 1847 l'ingénieur Romand relate comment il a expédié à la Martinique un hôpital militaire en pièces détachées. Le prototype sera d'ailleurs bientôt suivi d'autres exemplaires qui auront une longue postérité à Pointe-à-Pitre. L'inventeur envisage immédiatement l'application du cas particulier devant lequel il s'est trouvé, au problème général de l'habitat, ou tout au moins de l'habitat colonial. Le bâtiment de Romand retient l'attention par l'intelligence de la solution constructive : ossature porteuse (par éléments en fer forgé) ; remplissage légers (par panneaux boulonnés en tôle mince) ; huisseries indépendantes en fonte ; montage entièrement à sec. Un siècle plus tard, en utilisant l'acier et l'aluminium, Jean Prouvé adoptera les mêmes principes de base [4]. Mais bien entendu, la notion d'édifice préfabriqué pourra dans la suite donner lieu à des propositions bien différentes, qu'elles utilisent le principe de la suspension comme dans le cas de Buckminster Fuller [5] ou fassent au contraire appel à des systèmes porteurs traditionnels (mais réalisés en métal) comme dans le cas de Gabriel Voisin [6] après la guerre de 1914. Néanmoins toutes les formes de l’habitat préfabriqué présentent un certain nombre de caractères spécifiques communs. En premier lieu, et d'un point de vue extérieur, elles sont libérées des traditionnelles coordonnées de temps, de lieu, de personne. Construites en série, à l'usine, elles peuvent être utilisées immédiatement presque dès la réception, n'importe où (envoyées par bateau ou même parachutées d'avions jusqu'au pôle, comme le rêvait B. Fuller) et par n'importe qui (il ne faut pas oublier que la satisfaction du plus grand nombre et des préoccupations essentiellement économiques de réduction du prix de revient sont l'objectif initial de la préfabrication). La maison en arrive ainsi à se présenter dans une universalité qui en fait un objet anonyme. Pour la première fois dans l'histoire, elle devient produit industriel.

« La maison en arrive ainsi à se présenter dans une universalité qui en fait un objet anonyme. Pour la première fois dans l'histoire, elle devient produit industriel. »

Françoise Choay

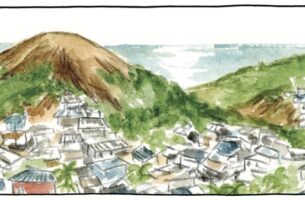

A l'encontre de ces thèmes, le précédent de la standardisation dans la construction japonaise a été souvent évoqué et invoqué par les architectes du XXe siècle, et notamment par ceux qui se montraient le plus soucieux d'une justification historique et éthique de leurs recherches, tels Bruno Taut ou Walter Gropius. Mais le rapprochement est ambigu : la normalisation japonaise porte uniquement sur des éléments (éléments d'ossature en bois, panneaux de remplissage, nattes pour le sol) exécutés selon des modules standards, non pas en usine, mais par des artisans ; en facilitant le travail d'assemblage de l'occupant lui-même, elle lui permet une intervention plus directe qu'aux habitants de nos anciens villages, non seulement en ce qui concerne la construction, mais la localisation et l'intégration de la nature qui confèrent à la demeure son caractère irrévocablement particulier. En second lieu, au regard de la conscience de l'occupant, sa qualité de produit donne à l'habitat préfabriqué un statut nouveau. Le cycle dialectique de la formation de l'agent informateur par la chose informée, le lien qui unit activement l'habitant à l'habitacle, sont rompu. Par référence aux monuments de l'architecture savante, la construction industrielle universalisée et instrumentalisée perd la fonction structuralisante que lui conférait l'aménagement de lieux particulier. Par référence à l'architecture populaire (rurale, encore improprement appelée « spontanée ») les nostalgiques analyses heideggeriennes [7] la situent assez précisément. Celui-ci a en effet montré l'ambivalence de l'habiter originel, où la maison se présente à la fois comme chose possédée et comme tâche. Il a retrouvé par l'analyse étymologique la présence de la signification « habiter » dans le mot allemand bauen (construire). Et nous noterons personnellement que cette bipolarité apparaît également en français dans le terme folklorique buron qui désigne l'habitation des bergers de l'Auvergne, et où l'on retrouve la racine germanique bauen. Ainsi la maison paysanne est essentiellement une prise de possession active et renouvelée de conditions climatiques, écologiques, sociologiques. Enracinée dans un coin de terre elle est aussi particularisée que possible. Au contraire, la maison préfabriquée, sans racine, mobile (l'idéal est précisément qu'elle puisse être démontée et remontée ailleurs) ne se présente pas pour l'habitant comme travail ni comme projet. Il entretient avec elle un rapport d'extériorité. C'est un objet, qu'il acquiert comme n'importe quel autre, mais devant lequel il est passif. A l'égard duquel il éprouve même ce sentiment d'étrangeté que Marx notait à propos des taudis urbains et qu'il tendait à définir comme ce que nous pourrions appeler une « débiologisation » du logement, la perte d'un lien vital originel.

« Ainsi la maison paysanne est essentiellement une prise de possession active et renouvelée de conditions climatiques, écologiques, sociologiques. Enracinée dans un coin de terre elle est aussi particularisée que possible. Au contraire, la maison préfabriquée, sans racine, mobile (l'idéal est précisément qu'elle puisse être démontée et remontée ailleurs) ne se présente pas pour l'habitant comme travail ni comme projet. Il entretient avec elle un rapport d'extériorité. C'est un objet, qu'il acquiert comme n'importe quel autre, mais devant lequel il est passif. »

Françoise Choay

La construction-produit industriel

L'édifice entièrement préfabriqué représente, répétons-le, un cas-limite. Mais il symbolise la tendance d'une partie de la construction actuelle à se présenter comme produit industriel. Le fait apparaît avec plus ou moins d'évidence selon le développement de l'économie et le niveau de l'industrie dans les différents pays. Ainsi, le métal, usinable par vocation, et assemblable et montable à sec, se prête de façon particulièrement spectaculaire à l'industrialisation du bâtiment. Un exemple frappant est donné par les immeubles de bureaux édifiés à travers les États-Unis depuis la deuxième guerre mondiale [8]. Park Avenue à New York témoigne assez, avec ses façades métalliques, qu'un pignon sur rue s'achète comme une voiture, exprime les mêmes structures concurrentielles et s'insère dans le même système de valeurs. Toujours aux États-Unis la même réalité se traduit au niveau de l'organisation de la profession, par le développement des Entreprises de construction et leur prédominance sur les agences d’architectes : les organismes, tel Skidmore Owings et Merill qui du Lever House à la Chase Manhattan Bank ont été responsables d’une série des buildings les plus spectaculaires élevés depuis la guerre, sont devenues synonymes d’une architecture standardisée à finition industrielle impeccable. Néanmoins dans la majorité des pays en cours d'industrialisation et par là même de croissance urbaine, l'utilisation du béton pour la construction s'avère une nécessité économique. Or il est certain que la nature même de ce matériau, qui implique des opérations de coulage sur le chantier ou, au mieux, de raccordement des éléments préfabriqués, conserve à l'architecture du béton un aspect artisanal. Cependant la construction-produit industriel s'est introduite également dans ce secteur, mais par l'intermédiaire de la notion de prototype qui s'est imposée et diffusée pour des raisons économiques. Le phénomène est originel. Nous le voyons apparaître immédiatement dans l'œuvre de François Hennebique, le père du béton armé, dès que celui-ci est en possession de sa technique. En effet il ne cherche alors ni à en explorer les limites, ni à en dégager une esthétique ; il l’exploite pour réaliser les prototypes répétables de contenants à fonction nouvelle, demandés par la transformation de la société, et dans l'espace de quelques années, de 1888 et 1895, il met au point non seulement les silos, réservoirs, hangars de béton armé, mais le modèle de l'usine à ossature de béton et parois de verre qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours [9]. Actuellement, ce ne sont plus ces simples édifices utilitaires, mais la HLM elle-même qui, à travers le monde, est pensée sous forme de cellule [10] indéfiniment multipliable.

« Actuellement, ce ne sont plus ces simples édifices utilitaires, mais la HLM elle-même qui, à travers le monde, est pensée sous forme de cellule indéfiniment multipliable. »

Françoise Choay

L’ingénieur-créateur

Pourtant le béton armé représente pour les constructeurs, par sa plasticité même, un moyen privilégié d'échapper à l'architecture des normes. Il est à cet égard significatif de constater la vogue actuelle du béton parmi les architectes d'avant-garde aux USA, et notamment l'usage qu'en fait Louis Kahn [11]. Mais ces considérations nous amènent à dissiper la confusion et l'assimilation qui s’établit trop souvent entre technologie et art de l'ingénieur. L'industrie fait obligatoirement appel à ce personnage. Mais celui-ci a deux champs d’expression, l’un universel où il s'agit d'élaborer des normes moyennes, l'autre particulier où peut au contraire intervenir la notion de limite. C'est, dans le domaine du béton, l'opposition entre Hennebique fournisseur de produits industriels, et Freyssinet [12] créateur des fameux Hangars d'Orly en voile mince. L'ingénieur-créateur est appelé à résoudre des problèmes, originaux au double titre de leur insertion spatio-temporelle (ponts, viaducs, etc.) et de leur appartenance à un système dynamique personnel. A cet égard des chefs-d'œuvre comme les Ponts de Roebling, Eiffel ou Maillard, des halls et hangars comme ceux de Freyssinet ou Boussiron sont l'antithèse de l'architecture produit. Il en est de même des constructions d'expositions [13] de la Galerie des Machines et de la Tour Eiffel de 1889, jusqu'au pavillon Philips de la Foire de Bruxelles (1958), auxquelles ce ne sont plus les exigences d'un programme localisé, mais l'éthique de l'exploit qui confère leur particularité.

« L'industrie fait obligatoirement appel à ce personnage [l'ingénieur]. Mais celui-ci a deux champs d’expression, l’un universel où il s'agit d'élaborer des normes moyennes, l'autre particulier où peut au contraire intervenir la notion de limite. »

Françoise Choay

La mutation qui consiste pour une partie de la construction contemporaine à se présenter sous forme de produit industriel ne s'opère pas sans difficulté : l'architecture comme activité (quasi biologique ou bien culturelle) est solidement ancrée dans la conscience habitante. C'est pourquoi la société industrielle dans son ensemble manifeste de telles résistances à l'égard du scandale que représente l'habitation préfabriquée. Les expériences tentées dans ce secteur se sont soldées par des échecs retentissants, non seulement en France où les recherches des constructeurs (Prouvé) d'après la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas connu plus de succès que celle des pionniers d'après 1914 (Voisin, Coanda, Le Corbusier…), mais aux États-Unis mêmes où la fantaisie de Fuller a échoué comme le rationalisme de Gropius. En fait la préfabrication de « pavillons » s'est avérée rentable uniquement dans le cas où elle dissimule sa nature sous des formes empruntées au passé. Il semblerait pourtant que toute réaction d'opposition soit illusoire devant l'inéluctabilité des faits. La mutation n'est-elle pas imposée par celle qui est survenue dans les conditions économiques et techniques ? Il est permis de se demander si Louis-Charles Boileau [14] le constructeur du Bon Marché, et les hommes de sa génération ne voyaient pas juste lorsqu’à la suite de Daly ils scindaient l'architecture en deux branches, dont l'une, utilitaire, correspondrait à une activité de production industrielle et l'autre, prestigieuse, conserverait les privilèges de l'ancienne architecture savante. Mais la construction-produit ne correspond-elle pas à une époque de transition et n'est-elle pas dépassable ? Elle est en tout cas assumable par la médiation d'une démarche intellectuelle analogue à celle décrite par Simondon dans son ouvrage sur le mode d'existence des objets techniques [15]. Par ailleurs certains jeunes architectes envisagent la possibilité d'une réconciliation avec l'architecture produit sur la base d'une participation active du destinataire à qui, schématiquement, il incomberait de particulariser une cellule indifférenciée, ou bien encore de « monter » lui-même son habitat. Ces solutions n'ont encore reçu aucune application pratique : elles s'inscrivent parmi les hypothèses qu'a suscitées la perspective d'une civilisation des loisirs.

« Par ailleurs certains jeunes architectes envisagent la possibilité d'une réconciliation avec l'architecture produit sur la base d'une participation active du destinataire à qui, schématiquement, il incomberait de particulariser une cellule indifférenciée, ou bien encore de "monter" lui-même son habitat. »

Françoise Choay

Bauhaus

Au demeurant les réactions de la conscience construisante à l’égard de la mutation que nous avons cherché à définir sont loin de se caractériser par une acceptation unanime. Au contraire, consciemment ou non, le fait représente pour une partie des architectes le même scandale que pour les « occupants ». Mais deux cas se présentent. Ou bien la mutation est purement et simplement niée comme telle, ou bien elle fait l’objet d’une révolte. Le premier cas peut être illustré par les travaux théoriques et pratiques de Gropius et des membres du Bauhaus [16]. Certes le fait industriel constitue le point de départ de leur réflexion. A partir de là ils ont eu le mérite de poser le problème de l’architecture comme un cas particulier du problème global de l’objet au sein de la civilisation machiniste : les exigences constructives s’avèreraient du même ordre, qu’il s’agisse d’une voiture automobile, d’une poignée de porte ou d’une habitation. Les mêmes théoriciens contribuèrent également de façon décisive à la lutte contre les survivances décoratives du XIXe siècle au profit d'une éthique de la bonne forme. Mais c'est alors que s'introduit un glissement inconscient dans le raisonnement résolument optimiste. Si la tâche de l'industriel designer [17] est définie comme élaboration de bonnes formes, les théoriciens du Bauhaus veulent cependant dépasser le fonctionnalisme. Ils n'y parviennent qu'en faisant appel au concept de Beauté qui les ramène insensiblement, dans la conception de leurs prototypes, aux idéaux ruskiniens de l'artisanat, et à une sorte de platonisme difficilement compatible avec les exigences de la production industrielle. Non seulement donc, sur le plan théorique, le Bauhaus en vient à se proposer les objectifs esthétiques du passé [18], mais sur le plan pratique il n'est pas parvenu à créer des systèmes de forme industrialisables autonomes : il lui a fallu recourir à des valeurs étrangères et plaquer sur ces constructions les canons du mouvement De Stijl ou du cubisme, mouvement dont il peut être permis par ailleurs de penser qu'ils constituent une réaction polémique contre certaines données de la société que le Bauhaus visait au contraire à intégrer. On découvre la même contradiction dans l'œuvre de jeunesse de Le Corbusier qui, lui aussi, adopte l'esthétique du purisme au moment où il fait l'éloge de l'industrie, avec laquelle il entretiendra d'ailleurs tout au long de sa carrière un rapport éminemment ambigu. Bref le groupe de constructeurs qui ont apparemment adopté la position la plus favorable à l'égard de l'« architecture industrielle » ne sont pas parvenus à assumer dans sa brutalité ce phénomène neuf, et pour pouvoir conserver leur attitude optimiste à son égard, ils ont fini par en nier subrepticement la spécificité.

Modern style, une architecture poétique

Celle-ci a au contraire été reconnue, presque depuis les débuts de l'ère industrielle, par une famille d'architectes pour qui la construction-produit constitue un phénomène révoltant contre lequel il faut s'insurger. La reconversion de l'activité constructive aux valeurs du particulier se fait, plus encore que par le modèlement d'un lieu, par l'expression d'une subjectivité. Telle est l'interprétation que l'on peut donner du moderne style. Ce mouvement est une réaction contre la standardisation et la construction-produit, mais non contre la technologie : Horta fut un admirable technicien du métal, et si Guimard multiplia les contre-sens constructifs et parfois les anachronismes dans l'usage de celui-ci, il suivait néanmoins avec passion les progrès de l'industrie contemporaine [19] ; Gaudi enfin, tout en se refusant à l'emploi du béton armé, utilisa des connaissances mathématiques approfondies pour construire en brique des voûtes paraboloïdes hyperboliques qui anticipent les recherches de certains grands ingénieurs des générations suivantes [20]. En fait ce moderne style qu'on a défini, un peu légèrement, comme le premier style international, rassemble plutôt une série de réactions convergentes contre le phénomène international de l'industrialisation du bâtiment. Au lieu d'un style, il s'agit là davantage d'une réalité nouvelle (aussi originale que l'était la construction-produit) et que nous appellerions volontiers architecture poétique.

« La reconversion de l'activité constructive aux valeurs du particulier se fait, plus encore que par le modèlement d'un lieu, par l'expression d'une subjectivité. »

Françoise Choay

Cette dénomination apparaît justifiée dès la première génération si nous songeons au destin de l'art de Gaudi parmi les surréalistes [21], aux rapprochements que les céramiques et les fontes de Guimard (déjà à l'époque définies comme « art du geste » par un contemporain) appellent avec des œuvres de certains sculpteurs contemporains. Les expériences des constructeurs du moderne style ont été annexées par les peintres et sculpteurs du XXe siècle, avant la reconnaissance officielle par une fraction des architectes, dans les années qui ont suivi la guerre de 1940. Car après un assez long intermède, au cours duquel des tentatives, isolées comme celles de Frédéric Kiesler [22] s'effacèrent derrière les différents avatars du rationalisme architectural, l'architecture poétique connaît aujourd'hui une nouvelle floraison. Par rapport à la fin du siècle dernier, non seulement elle s’est enrichie de tout un vocabulaire technique, particulièrement en ce qui concerne le béton [23], mais elle a réhabilité et nostalgiquement tenté de retrouver une série de valeurs originelles : l'enracinement, la brutitude, la qualification défensive des espaces intérieurs. La découverte des architectures populaires a joué à cet égard le même rôle que celle de l'« art brut » en peinture et sculpture. Mais si la même nostalgie s'exprime dans l'art de Dubuffet et celui de Le Corbusier (après 1940) par exemple, il ne semble pas que l'architecture soit armée pour l'ironie et la dérision, comme les autres arts plastiques, non utilitaires. C'est pourquoi d'ailleurs le jeu des réminiscences y a finalement moins de part que l’expression instinctive de la subjectivité, que l'on ne laissera pas subsumer sous le concept de naturalisme comme a tenté de le faire une partie de l'architecture sud-américaine, qui sous couvert de laisser s'exprimer librement la nature d'un matériau, ou de retrouver certaines structures fondamentales de la nature [24] donne en réalité libre cours aux fantaisies individuelles. Tel est aujourd'hui le danger qui menace l'architecture poétique : la contingence qui est aussi le périlleux horizon sur lequel se développe une partie de la peinture et de la sculpture contemporaines. Explicitement l'architecture devient sculpture (de Le Corbusier à Niemeyer) et les sculptures habitables s'avèrent un poncif des récentes expositions d'arts plastiques [25]. Mais la gratuité met en cause l'existence même d'une architecture et finalement cet art, sous sa mutation poétique, se trouve constamment dans une situation limite, marginale sur le point d'être absorbée par d'autres disciplines. Elle ne peut avoir droit à la reconnaissance et comporter une signification que dans la mesure où sa liberté s'oppose consciemment, comme polémique et utopie, aux servitudes sociales de l'architecture produit.

Publication originale : Françoise Choay, « L’industrialisation et le bâtiment », in Revue d’Esthétique, tome 15, Fascicule III & IV, juillet-décembre 1962, p. 276-291.

Merci aux filles de Françoise Choay – Corinne et Pauline – d’avoir autorisé Topophile à republier ce texte.

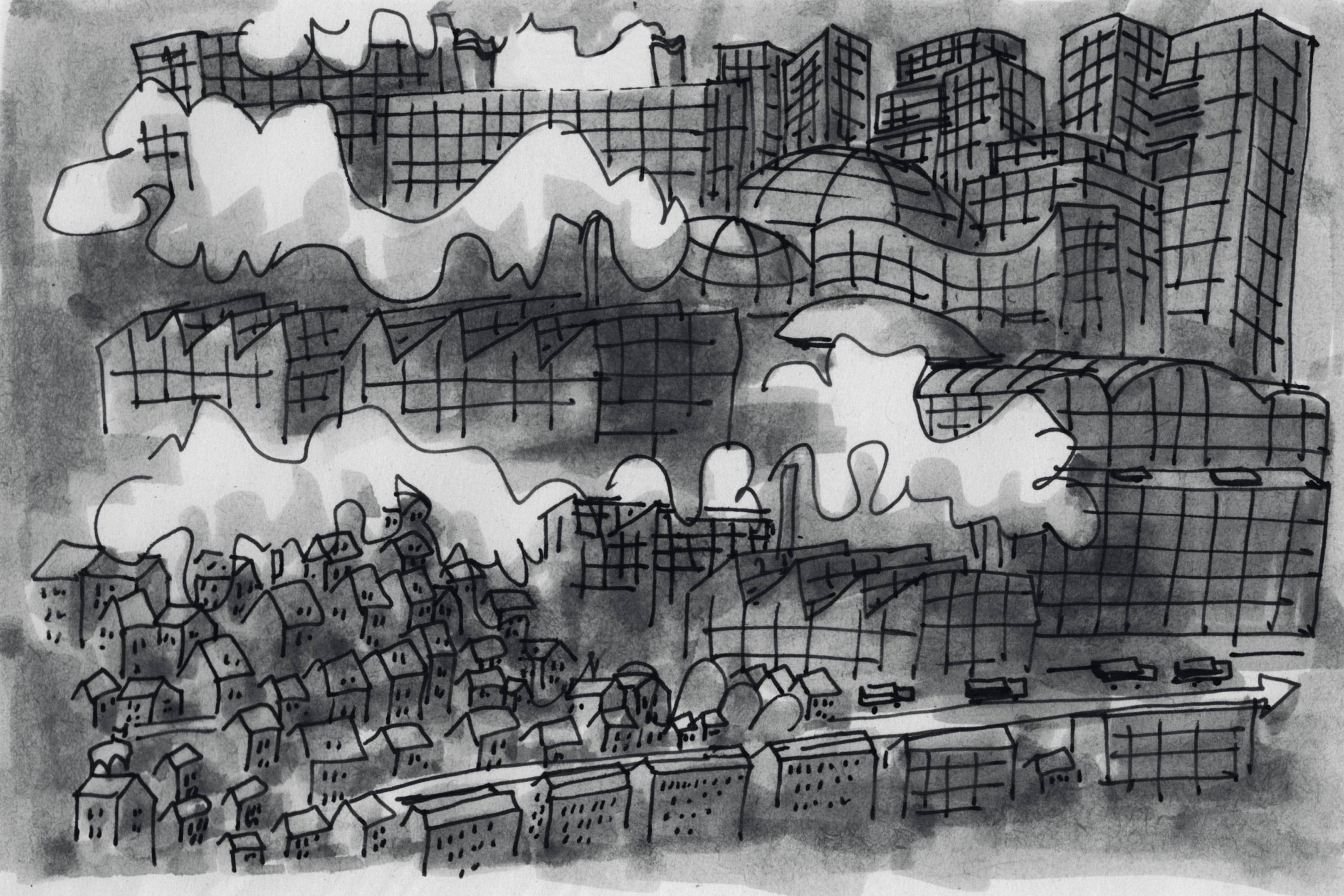

Illustration

Vanessa Alvarado

Edition

Chloé Cattan & Martin Paquot

Notes

[1] Cf notamment Siegfried Giedion, Bauen in Frankreich: Eisen, Eisenbeton, Leipzig, 1928 ; Space, Time and Architecture. The growth of a new tradition, Harvard University Press, Cambridge, U.S.A., 1941 ; Mechanization takes command, A contribution to anonymous history, Oxford University Press, N.Y., 1948 ; Lewis Mumford, Sticks and stones, Dover Publications, N.Y., 1938.

[2] C’est à partir de cette époque que le mouvement se généralise et prend une réelle ampleur : symboliquement, le Crystal Palace, « clou » de la première exposition industrielle internationale, tenue à Londres en 1851, témoigne déjà d’une industrialisation poussée. Le Palais de l’Industrie élevé à Paris deux ans plus tard marquera déjà un progrès dans l’utilisation des agrafes métalliques et le système d’enchâssement du verre.

[3] Ce personnage hors-série (1811-1894) avait une formation d’architecte. Mais il créa et consacra sa vie à la Revue générale de l’Architecture (1840-1888) qui eut une influence considérable à travers le monde. On ne retrouve pas avant le XXe siècle de publication de ce niveau. Celle-ci consacre pour la première fois la même place aux problèmes de technologie et d’économie qu’aux questions d’esthétique. Son information n’est pas limitée à la France : elle possède un réseau de correspondance hors de France et établit une liaison permanente avec les publications étrangères à mesure de leur création. « Le voyage périodique est une nécessité pour tout véritable directeur de Revue » écrit Daly en 1856, de la Nouvelle Orléans. Les textes les plus intéressants relatifs à la scission de l’architecture se trouvent dans les tomes III (1843) p.70, XIV (1856) p.76, XXIII (1865) p.162.

[4] Toutes les constructions à niveau unique de Jean Prouvé sont entièrement montées à sec sur de simples semelles de béton coulé au sol. Dans certains cas comme celui de la maison dite de l’Abbé Pierre (1954), il a utilisé comme élément porteur un bloc domestique standard en acier laqué, placé au centre de la maison et comprenant cuisine, salle d’eau et W.C. Les murs se composent de panneaux légers, tout équipés de portes et fenêtres, formés d’un sandwich entre deux feuilles minces de bois contre-collé. La feuille de bois extérieure peut d’ailleurs être remplacée par une feuille d’aluminium. Le toit est formé de panneaux de bois contre-collés, recouverts de bacs d’aluminium porteurs. Le plus généralement cependant, J. Prouvé s’est servi de systèmes d’ossatures à caractère plus dynamique, constitués par des portiques ou des béquilles en tôle d’acier pliée sur lesquels sont accrochés panneaux légers de façade et panneaux de couverture (voir notamment le prototype d’école proposé pour Villejuif en 1956). La qualité de l’industrialisation chez J. Prouvé se traduit d’ailleurs par le raffinement des profilés et la subtilité des systèmes d’assemblage pour les éléments de murs et huisseries.

[5] B. Fuller publia en 1928 l’un de ses projets les plus audacieux, qui ne devait d’ailleurs pas être réalisé. La maison 4 D ne comportait pas moins de dix étages suspendus par des câbles d’acier inoxydable à un mat central en duralumin préfabriqué, et équipé en son centre de tous les services, les parois étaient en matière plastique transparente, les planchers et les portes pneumatiques. Toutes les cloisons intérieures, pneumatiques également, étaient constituées par des éléments de rangement. La légèreté du bâtiment (qui ne devait s’avérer techniquement réalisable que près de vingt-cinq ans plus tard) en permettait la livraison et le parachutage par zeppelin jusque dans les régions les plus déshéritées de la terre. B. Fuller en avait étudié la production industrielle selon les normes de l’industrie automobile.

[6] Voici un extrait du catalogue publié à l’époque par la Société anonyme des Aéroplanes G. Voisin : « Pour les villes qui veulent créer des logements définitifs. Pour les sinistrés qui ont droit à la reconstruction rapide. Pour les ouvriers contre le taudis malsain. Pour les industriels soucieux du bien-être de leur personnel. Pour les administrations publiques logeant leurs fonctionnaires. Pour ceux qui changent de résidence (villégiature, bains de mer). Pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre. Nous construisons des maisons transportables, qui sont livrées par nos soins sur camions, prêtes à être habitées trois jours après la commande. Elles sont montées à l’usine, scindées en tranches, transportées sur camions spéciaux et simplement boulonnées sur place en trois heures. Ou, suivant le désir des clients, déboulonnées sur place, puis transportées à nouveau à toute nouvelle résidence. Ces habitations sont en matériaux durables : armatures bois, doubles parois étanches contre les variations de température, tôles d’acier repoussé à l’extérieur, contreplaqué à l’intérieur, avec cloison de liège aggloméré intermédiaire. »

[7] Cf. particulièrement la conférence Bauen Wohnen Denken de 1951 publiée en français sous le titre Bâtir Habiter Penser dans le recueil Essais et Conférences (Gallimard, 1958).

[8] Si l’école de Chicago posa au cours des années 1880 les prémisses de la grande architecture-produit industriel, et créa sur ces bases les premiers gratte-ciels, la leçon des pionniers (Richardson, Sullivan, Le Baron Jenney, Root, Burham) ne fut pas intégrée. Les gratte-ciels élevés aux Etats-Unis depuis les dernières années du XIXe siècle jusqu’à la guerre de 1940 ressortissent à une esthétique passéiste et individualiste, animée par la volonté de puissance et de prestige de leurs promoteurs. C’est ce qu’observent avec la même acuité Lewis Mumford, particulièrement dans le chapitre de l’ouvrage The Brown Decades (N.Y., 1931) consacré à l’architecture moderne, et Le Corbusier dans le livre Quand les cathédrales étaient blanches, qu’il écrivit à son retour de New York en 1935. Le bâtiment de l’ONU fut le premier gratte-ciel « moderne » de New York. La diffusion de l’architecture-produit aux Etats-Unis après la deuxième guerre, fut en grande partie due à deux protagonistes du Bauhaus réfugiés dans ce pays, ou plus exactement à l’enseignement de Gropius, et une interprétation élémentaire de l’œuvre de Mies Van der Rohe.

[9] Les plus intéressantes de ces usines sont des filatures élevées dans le département du Nord au cours des années 1894 à 96.

[10] Cette sinistre métaphore est passée du langage des architectes dans la terminologie administrative officielle. Il est évident que la multiplication d’une même cellule à l’intérieur d’un grand ensemble d’habitations constitue un facteur d’économie considérable (particulièrement par la simplification des études préalables).

[11] Louis Kahn est le premier architecte américain qui ait osé introduire le béton brut au sein de bâtiments universitaires. Ses deux réalisations les plus intéressantes à ce jour, le Yale Art Gallery and Design Center et les laboratoires médicaux de l’Université de Philadelphie, remarquables au prime abord par la brutalité avec laquelle sont exposés aux regards non seulement les éléments structurels (en béton brut), mais aussi les équipements mécaniques (canalisations diverses, dispositifs de climatisation et acoustiques), représentent également une des tentatives les plus intéressantes de personnalisation de l’architecture contemporaine.

[12] Eugene Freyssinet fut le grand promoteur des voiles minces et l’inventeur de la précontrainte. Cf. Les Hangars d’Orly, par E. Freyssinet dans Le Génie Civil (novembre 1923). Ces hangars d’avions construits en 1916 sont aujourd’hui détruits.

[13] L’exposition universelle se révèle ainsi le plus grand laboratoire de l’architecture moderne, un champ d’expérience privilégié. C’est ainsi par exemple que depuis 1878 on peut suivre d’exposition en exposition, passant par Paris, Nijni-Novgorod, Zagreb, Raleigh (USA), Bruxelles, toute l’évolution des édifices à couverture suspendue.

[14] Esprit ouvert et curieux de technologie, qui sut s’adjoindre Eiffel pour la construction du Bon Marché et fut l’un des premiers à adopter le « système Hennebique ». Louis-Charles Boileau (1837-1910) demeure néanmoins un architecte traditionnaliste (cf. l’Hôtel Lutétia). Il exerça une influence considérable par ses écrits et particulièrement les articles qu’il publia régulièrement dans L’Architecture, organe de la Société centrale des Architectes, qui paraît à partir de 1888. Les problèmes posés par l’industrialisation du bâtiment y sont soulevés en formules frappantes, souvent ambiguës. Cf. notamment : « avec des formes accusées qui sentent l’usine par tous les pores, il est difficile de créer autre chose que des effets d’usine » (9 mars 1889, p.112).

[15] Aubier, Editions Montaigne, Paris, 1958. « La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture », écrit G. Simondon dans l’introduction. Car « il faut que la fonction de l’objet soit comprise pour que sa structure, et le rapport de cette structure au monde, soient correctement imaginées et esthétiquement sentis. » (p.186). Mais cette appréhension suggère un acte créateur et par là-même, affirme l’auteur, une réconciliation possible avec le monde technique. On peut admettre que le produit architectural n’est qu’un cas particulier d’objet technique.

[16] Parmi les publications du Bauhaus (Editions Albert Langen, Munich) : Walter Gropius ; Internationale Architektur, 1925. Bauhausbauten Dessau, 1930. L. Moholy-Nagy : Vom Material zur Architektur, 1929. Cf. également en traductions anglaises: W. Gropius, The New Architecture and the Bauhaus, Londres, Faber, 1935. L. Moholy-Nagy, The New Vision, N.Y. Comme ouvrage d’ensemble sur le Bauhaus, signalons Walter Gropius et la Bauhaus, par G. C. Argan, Einaudi, Milan, 1957, et Hans Maria Wingler, Das Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlin, 1919 bis 1933, Edit. Rasch et Du Mont Schauberg, Cologne, nov. 1962.

[17] Ce terme qui n’a pas d’équivalent français (le mot design signifiant à la fois modèle et intention, dessin et dessein) n’est pas dépourvu d’ambiguïté. Celle-ci se révèle clairement lorsque dans la langue anglosaxonne le mot « designer » est remplacé par « artist ». Il apparaît alors qu’est niée la spécificité de l’activité destinée à l’industrie.

[18] Pour les faiblesses de l’argumentation de W. Gropius, cf. The New Architecture and the Bauhaus, p.43 ss. En outre, sa position même manque de fermeté. Tantôt il considère la Beauté comme partie intégrante des objets quotidiens les plus terre-à-terre. Tantôt il estime au contraire que l’industrie n’a pas de fonction esthétique, mais a pour mission de libérer les fonctions supérieures de l’homme.

[19] L’usage de la fonte pour les entrées de métro est anachronique en 1900. En revanche, Guimard est un des premiers à avoir su utiliser la brique de verre (cf. l’escalier du Castel Béranger).

[20] Cf. les analyses de George R. Collins in Antonio Gaudi, éd. Braziller, N.Y., 1960. Les édifices les plus intéressants en ce qui concerne l’utilisation des paraboloïdes hyperboliques (conçus pour des raisons d’économie du matériau et dans une esthétique de l’économie des forces) sont : les Ecoles de la Sagrada Familia (1906), la chapelle de la Colonie Guell et la dernière maquette de la Sagrada Familia.

[21] Cf. l’important article publié par Salvador Dali dans le Minotaure (III et IV, 1933) sous le titre « De la beauté terrifiante et comestible de l’architecture moderne ».

[22] Protagoniste du mouvement surréaliste, Kiesler se spécialisa au cours des années 1920 dans l’architecture du théâtre. En 1934 il réalisa les plans et les maquettes (montrées en 1960 au Musée d’Art moderne de New York dans l’exposition Visionary Architecture) d’une extraordinaire maison sans fin : la plasticité du béton y était exploitée de façon à nier toute régularité, toute symétrie, tout ordre géométrique, au profit d’une sorte de coquille, qui semblait secrétée par l’habitant, et dont les espaces intérieurs étaient rendus particulièrement subtils et complexes par le jeu des niveaux et des percements irréguliers.

[23] Grâce aux possibilités de la pré- et de la post-contrainte, elle dispose de toute la gamme des coques et voiles minces.

[24] Voir en particulier l’œuvre de Félix Candela au Mexique.

[25] Il est à cet égard intéressant d’opposer les sculptures de béton de Le Corbusier (Ronchamp ou Chandigarh) ou de O. Niemeyer (église Saint François de Pampulha ou les Palais de Brasilia) aux architectures de béton de Nervi (Palais d’Exposition de Turin, stades de Rome). C’est également l’univers de la sculpture qui intervient dans les recherches pratiquées sur les matières plastiques par l’équipe de l’architecte Kowalski. On notera par ailleurs que depuis quelques années certains sculpteurs semblent à leur tour se tourner vers l’architecture comme en témoignent les « architectures » de F. Stahly, di Teana, Lardera, ou les « demeures » d’Etienne Martin.