Introduction

1994, Françoise Choay, historienne de l’architecture et de l’urbanisme, écrit, pour un ouvrage de prospective sur la France du XXIe siècle, un texte d’une incroyable lucidité et perspicacité intitulé « Penser la non-ville et la non-campagne de demain ». Elle y constate la destruction de la ville, au détriment de l’urbanité – cette « relation qui lie, d'une part, un lieu bâti et sa configuration spatiale et, de l'autre, l’aptitude du groupe qui l'occupe à générer des liens sociaux et conviviaux » – et au profit de l’urbain – cette « entité que constituent les réseaux techniques et les comportements engendrés par leur usage ». Elle y affirme la responsabilité des macrosystèmes techniques, des transports et des télécommunications qui « nous impliquent dans des relations toujours plus nombreuses et abstraites et toujours moins dépendantes des lieux et de l'espace réels dont la présence sera bientôt concurrencée par les séductions du cyberspace et des espaces virtuels ». Face à cette décorporéisation, elle appelle à réfléchir au local, à l’échelle de la proximité, elle propose des aménagements éthologiques – du nom de cette science des comportements du vivant dans l’espace. « L'invention de nouveaux types d'établissements, porteurs d'urbanité, est, selon Choay, la seule parade contre la destruction de nos paysages par la dissémination des constructions. »

Comment aujourd'hui définir la ville autrement que par d'arbitraires conventions administratives qui varient d'un pays à l'autre ? Le terme, cependant, continue d'être utilisé comme s'il désignait un universel culturel, une entité impérissable : mot fétiche qui sert à la fois à conjurer notre angoisse et à légitimer notre paresse face à une situation inédite.

Il serait temps d’admettre, sans états d'âme, la disparition de la ville occidentale et de s'interroger sur ce qui, déjà, la remplace, la non-ville qui semble devenue le destin des sociétés industrielles avancées et que j'appellerai l’urbain.

« Il serait temps d’admettre, sans états d'âme, la disparition de la ville occidentale et de s'interroger sur ce qui, déjà, la remplace, la non-ville qui semble devenue le destin des sociétés industrielles avancées et que j'appellerai l’urbain. »

Françoise Choay

Mon propos sera orienté et limité à l'opposition du local et du territorial, dans une perspective focalisée sur l'espace bâti.

L’urbain contre la ville

La ville européenne traditionnelle est une entité à deux faces indissociables : une communauté sociale (civitas) et un espace bâti (urbs) précisément limité et configuré. L'espace bâti centralise et concentre des activités multiples et conditionne le tissage des liens sociaux. On peut alors appeler « urbanité » la relation qui lie, d'une part, un lieu bâti et sa configuration spatiale et, de l'autre, l’aptitude du groupe qui l'occupe à générer des liens sociaux et conviviaux.

« On peut alors appeler 'urbanité' la relation qui lie, d'une part, un lieu bâti et sa configuration spatiale et, de l'autre, l’aptitude du groupe qui l'occupe à générer des liens sociaux et conviviaux. »

Françoise Choay

Dans l'Europe préindustrielle, la ville et la campagne sont solidarisées à travers une relation de proximité : deux modes complémentaires d'inscription au sol, de construction de paysage et d'urbanité.

À partir des années 1860, l'impact de la révolution industrielle induit l'amorce d'une mutation de la ville : le chemin de fer en est un des principaux agents. Les grandes villes changent d'échelle (largeur de voirie, dimension des parcelles, hauteur des immeubles), perdent leurs limites en débordant dans leurs périphéries (banlieues), acquièrent une nouvelle centralité en s’intégrant dans l'espace national et continental. La métropole est née. Constat lucide de Haussmann en 1855 à propos de Paris : « Est-ce bien une commune que cette immense capitale ? Quel lien communal unit les deux millions d'habitants qui s'y pressent ? » L'association entre urbs et civitas commence à se défaire, comme celle entre ville et campagne. Paradoxe : c'est au moment même de ce premier ébranlement que, pour la première fois, la ville est définie comme entité spatiale par les premiers géographes urbains et que Cerdà prétend en faire l'objet d'une discipline scientifique et autonome, l'urbanisme [1]. Leçon à retenir : Cerdà commence son travail par une réflexion sur la terminologie. Il est aussi le premier à souligner le rôle de l'importance de la technique dans l'histoire de la forme des villes et de leur tissu.

Pendant un siècle les signes d'une déconstruction prochaine de la ville s'accumulent, plus nombreux et plus lisibles dans les modèles abstraits élaborés par les théoriciens de l'urbanisme que dans la réalité (banlieues, cités-jardins anglaises, cités ouvrières allemandes, désurbanisation soviétique). Néanmoins, la métropole conserve en son centre des tissus compacts et continus, porteurs d'une urbanité spécifique (cosmopolite et superficielle), tandis que la plupart des villes anciennes demeurent inchangées, tout au plus en partie haussmannisées.

La mutation amorcée au milieu du XIXe siècle s'accomplit brutalement, au cours des trente dernières années de notre siècle, sous la pression concomitante d'innovations ou de perfectionnements techniques majeurs concernant, au premier chef, les transports et la communication à distance : TGV, métro à grande vitesse, gros porteurs aériens, applications nouvelles du téléphone avec consultation à distance de données informatisées et transmission immédiate de messages écrits… Un ensemble de macrosystèmes techniques est mis en place à l'échelle du territoire : les particularités locales sont ainsi oblitérées par un dispositif réticulé, homogène, standardisé, planétaire et en puissance, qui abolit une partie des anciennes contraintes et servitudes spatiotemporelles auxquelles étaient soumis les établissements humains. A condition d'être branchés sur ce dispositif, ceux-ci disposent a priori d'une complète liberté d'implantation et ne requiert plus ni centralisation, ni concentration. A l'ère des entités urbaines discrètes succède celle de l'urbanisation généralisée et diffuse : on la voit aujourd'hui investir linéairement les vallées fluviales et les côtes maritimes [2] ; ponctuer de façon plus ou moins lâche les anciennes zones rurales, ou encore gagner les périphéries, toujours plus largement irradiées, des métropoles nationales ou régionales dont les centres se dépeuplent. L’exurbie concurrence la suburbie.

« Un ensemble de macrosystèmes techniques est mis en place à l'échelle du territoire : les particularités locales sont ainsi oblitérées par un dispositif réticulé, homogène, standardisé, planétaire et en puissance, qui abolit une partie des anciennes contraintes et servitudes spatiotemporelles auxquelles étaient soumis les établissements humains. »

Françoise Choay

Corollairement, la dynamique des réseaux techniques tend à se substituer à la statique des lieux bâtis pour conditionner mentalités et comportements. Le divorce d'urbs est de civitas est consommé. L'interaction des individus est à la fois démultipliée et délocalisé. Mais elle ne transite plus par une coprésence physique, par cette relation corporelle que le philosophe italien D. Formaggio appelle intersomaticité [3]. L'appartenance à des communautés d'intérêts divers ne se fonde plus ni sur la proximité, ni sur la densité démographique locale. Transports et télécommunications nous impliquent dans des relations toujours plus nombreuses et abstraites et toujours moins dépendantes des lieux et de l'espace réels dont la présence sera bientôt concurrencée par les séductions du cyberspace et des espaces virtuels.

On peut définir l'urbain comme l'entité que constituent les réseaux techniques et les comportements engendrés par leur usage. Le développement de l'urbain tend à faire disparaître l'urbanité : dans les magmas hétérogènes quelles sont les agglomérations métropolitaines actuelles (Mexico aura 40 millions d'habitants en 2015), elle ne persiste qu'à l'état de poches fragmentaires.

« Transports et télécommunications nous impliquent dans des relations toujours plus nombreuses et abstraites et toujours moins dépendantes des lieux et de l'espace réels dont la présence sera bientôt concurrencée par les séductions du cyberspace et des espaces virtuels. »

Françoise Choay

L'avènement de l'urbain est accéléré, en particulier, par trois formes perverses, car non assumées, de destruction de la ville encore existante :

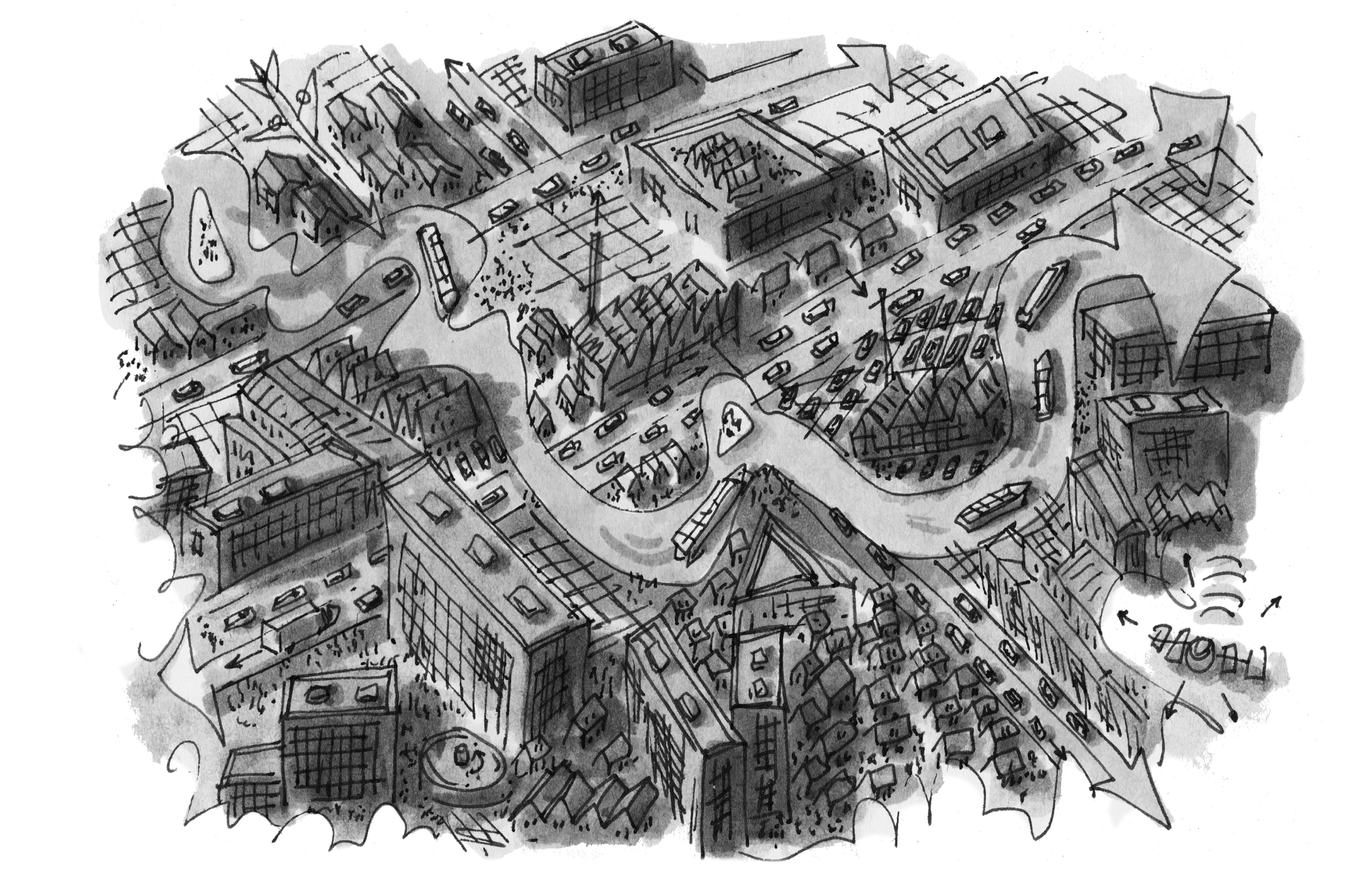

- Une destruction par confusion des échelles d'intervention : l'aménagement du territoire a contaminé les autres pratiques de production de l'espace habité. Urbanistes et architectes travaillent désormais à une échelle unique, ignorant les traitements des espaces de proximité. Exemples : la « périphérisation » des centres urbains réaménagés comme les périphéries par juxtaposition de macro-objets qui ne sont plus destinés à entrer en relation séquentielle avec d'autres bâtiments, ni en dialogue avec un contexte et un tissu local, mais à se raccorder à des réseaux techniques (voir, à Paris, la juxtaposition sur les rives de la Seine du ministère des Finances, du Grand Stade et du supermarché de Bercy ou, à Lille, le quartier Euralille) ; la transformation des rues en route ; l'implantation statistique des mobiliers urbains selon des grilles d'équipement.

- Une destruction par une architecture qui ne porte plus ce nom que par abus de langage. Sont en effet produits sous cette désignation des objets techniques autonomes conçus et réalisés par des bureaux d'ingénieurs, et dont les « architectes » ont pour seule fonction de leur dessiner une image promotionnelle.

- Une destruction, enfin, paradoxale et particulièrement perverse, par le biais de la valorisation et de la protection juridique des centres et des tissus anciens. Ainsi l'industrie culturelle transforme-t-elle le patrimoine urbain ancien en produit de consommation en le banalisant et en le falsifiant. Le marketing des villes fait éclater physiquement et déstructure socialement les centres anciens, soit en y localisant des fonctions incompatibles avec leurs dimensions et leur morphologie, soit en y implantant des constructions neuves hors d'échelle, logos « signés » d'une activité économique réelle ou espérée. La sauvegarde légale des centres anciens stimule la destruction des tissus à l'extérieur des périmètres de protection. En particulier, la valeur économique et sociale des tissus des XIXe et XXe siècles, que G.Perec qualifiait d’ « infra-ordinaires » [4], est ignorée ; ils sont systématiquement « zacqués » et détruits au nom de la mise en valeur des villes. Quant à la protection, contre l'urbanisation, des paysages ruraux désaffectés, elle aboutit à figer des états fictifs ou à laisser défaire par la nature la construction paysagère des hommes.

« Ainsi l'industrie culturelle transforme-t-elle le patrimoine urbain ancien en produit de consommation en le banalisant et en le falsifiant. [...] Quant à la protection, contre l'urbanisation, des paysages ruraux désaffectés, elle aboutit à figer des états fictifs ou à laisser défaire par la nature la construction paysagère des hommes. »

Françoise Choay

Penser l’urbain

À partir de ces constats, comment penser l'urbain et son devenir ?

Il s'impose d'abord de ne plus occulter la dimension spatiale de l'aménagement et de la planification au profit de leur dimension économique et sociale. Cette méconnaissance est, en France, une démarche de longue durée qui plonge ses racines dans la tradition historiographique. Il s'impose ensuite de rendre à la technique sa juste importance sans en faire un champ autonome ni l'objet de divagations pseudo-heideggeriennes. Il importe enfin d'aborder les problèmes de l'urbain à rebours des tendances actuelles, dans la durée, sans être obsédé par la rapidité et le colossal (voir le coût de certaines improvisations et grands travaux présidentiels et municipaux).

C'est bien un tournant le dos aux utopies et aux mythes de la modernité que deux grands voyants de l'urbain ont construit des analyses qui anticipaient la réalité actuelle : dès 1913, l'Italien G.Giovannoni [5] a compris l'importance des réseaux, prévus de nouveaux modes d'urbanisation, revalorisé les échelles d'intervention modestes, intégré dans le processus d'urbanisation les centres anciens dont il repensait, en historien d'art, les procédures de conservation ; dès la fin des années cinquante, l'américain Melvin Webber [6], pour qui le téléphone est « l'analogue de l'automobile », a décrit la délocalisation de l'habitat et des entreprises, annoncé le télétravail et le « post-city age ». Il est significatif qu'aucun de ces deux ouvrages n'ait été traduit en français.

En France, l'apport réflexif des urbanistes a pris la Seconde Guerre mondiale a été mince. La recherche urbaine, institutionnalisée et figée, fonctionne en vase clos avec des concepts périmés.

Sapiens sapiens en question

Le développement généralisé et la sophistication croissante des réseaux techniques matériels et immatériels sont le fondement de ce qui apparaît comme « une culture d'infrastructure » [7] et qui est, plus largement, la civilisation de l'urbain. Cette civilisation en devenir mondial semble à la croisée de deux chemins qui conduiraient respectivement à deux modes d'aménagement de l'établissement humain et, par voie de conséquence, à deux types de relations avec le temps et l'espace. D'où deux hypothèses :

La première peut être formulée en extrapolant un ensemble de tendances déjà actualisées et liées par une boucle de rétroaction : d'une part, l'aménagement concerté de l'espace à l'échelle unique du territoire ; d'autre part, les tendances induites par les nouvelles vitesses de transport des personnes et de l'information, le développement des mémoires artificielles, la médiation croissante de l'image et de la simulation, fondées sur et fond dans des rapports nouveaux avec l'espace et le temps :

- dévalorisation de la durée au profit de l'immédiateté : nous ne savons plus attendre ni les lettres ni les saisons. Disparaissent ou ne subsistent que par le truchement du livre les savoir-faire traditionnels, domestiques (cuisine, couture) et artisanaux ; la notion d'œuvre s'efface dans les arts plastiques (instant art, art conceptuel) et régresse même dans la littérature ;

- dévalorisation de l'espace vécu par le corps dans ses relations avec les hommes comme avec les œuvres. Désormais, l'image de synthèse désapprend la tridimensionnalité aux architectes et nous sommes tous concernés par les techniques du virtuel dont le développement, s'il n'est pas contrôlé, tendra à nous désengager de la réalité concrète spatiotemporelle et à désinstitutionnaliser nos sociétés ;

- apparition paradoxale d'une culture du corps, qui n'est pas liée au nouveaux jeux du cirque, mais aux progrès de la santé et qui, dans la pratique individualiste, sinon autistique, de la planche à voile, de l'escalade artificielle, de la planche à roulettes en ville [8], affirme une esthétique de l'individu et de l'instant.

A terme, cette hypothèse conduit à la déréalisation du monde (déjà dans nos écoles, on enseigne aux enfants les saveurs et les odeurs) et à une transformation de nos fonctions cérébrales. On peut se demander si, plus vite que l'ingénierie génétique, le conditionnement des comportements culturels acquis ne serait pas susceptible de provoquer une mutation d'homo sapiens sapiens. Une telle perspective peut exciter l'imagination. Elle rend aussi vaine que hasardeuse toute spéculation sur le devenir de l'urbanité et des modes d'urbanisation.

Une autre hypothèse postule la coexistence et la synergie de deux échelles d'aménagement, l'une territoriale et l'autre que j'appellerai, provisoirement, locale. Cette dernière ne peut en aucune façon se substituer à l'échelle du territoire qui est, on l'a vu, le fondement de l'urbain, mais elle en devient le complément nécessaire. Toutes deux sont nécessaires, ni l'une ni l'autre suffisante. Dès lors, il s'agit d'inventer, sans nostalgie de la ville, des établissements collectifs locaux porteurs d'urbanité. Dans le cadre infrastructurel dont l'isotropie autorise une distribution des activités plus équitable, socialement et économiquement, nous devons aussi apprendre à façonner les paysages d'une nouvelle ruralité en tenant compte des particularités naturelles locales.

Il convient donc en priorité de réfléchir sur le sens et la nature actuels de la notion de « local » et, peut-être, de lui donner une désignation propre. Le terme est, en effet, connoté par les idées souvent floues ou ambivalentes de lieu, d'enracinement, d'identité, d'appropriation, d'histoire et de mémoire. Les travaux de l'anthropologie culturelle d'abord (Lévi-Strauss [9]), puis des sociologies urbaines et rurales (H.Coing [10], A.Sayad [11]…), ont mis en évidence comment, dans certaines sociétés ou pour certains groupes sociaux, des configurations locales d'espace constituent le socle de leur mémoire collective et l'assise indispensable à leur fonctionnement. D'où l'importance, dans nos agglomérations actuelles en proie à l'exclusion ou à la ségrégation, de ne pas détruire, quand il existe, le support local des minorités ethniques ou économiques.

« D'où l'importance, dans nos agglomérations actuelles en proie à l'exclusion ou à la ségrégation, de ne pas détruire, quand il existe, le support local des minorités ethniques ou économiques. »

Françoise Choay

Mais dans la civilisation mobile et délocalisée de l'urbain, il est d'autres moyens pour assurer et affirmer son identité que des attaches locales. Sauf exceptions (champs de bataille, camps de concentration), les « lieux de mémoire » sont en réalité des lieux d'histoire qui ne nous concernent pas organiquement en tant que vivant doté de mémoire, mais en appellent au mieux à notre curiosité intellectuelle.

L'identité perdue que cherche la civilisation de l'urbain à une échelle de proximité ne peut être assimilable à celle de groupes sociaux minoritaires et statiquement enracinés dans des lieux. C'est une identité anthropologique : une présence au monde dans l'espace qui se manifeste par l'art de lier des pleins et des vides, des édifices et des chemins, entre eux et avec le ciel et la terre. En d'autres termes, ce qu'il s'agit de redécouvrir est une compétence d'édifier ou d'habiter, possible à la seule échelle que je me risquerai, faute de mieux et pour éviter les confusions, à qualifier d'éthologique [12] : par référence au corps et à son implication totale.

La mise en œuvre et le déploiement de cette échelle et de cet aménagement éthologiques sont un enjeu de société dont une politique volontariste peut seulement chercher à favoriser la prise de conscience. Comme condition susceptibles de la faire éclore, engageant ensemble praticiens, administrateurs, politiques et usagers, on notera, en outre une action au niveau des enseignements primaires et secondaires, la transformation structurelle des métiers et professions de l'environnement. Celle-ci exigerait, entre autres :

- d’organiser un enseignement pour les élus locaux ;

- de repenser la vocation de l'architecture et la formation, de plus en plus abstraite, médiatisée et médiatique, des architectes. A cet égard, la France est particulièrement mal lotie, seul pays au monde où les écoles d'architecture dépendent directement du ministère de l'Equipement ;

- de revaloriser et recycler un ensemble d'artisanats. Le Japon est aujourd'hui le pays le plus avancé dans les techniques du virtuel. Mais, dans le même temps, il a su protéger et conserver ses meilleurs artisans dans le cadre de la législation du patrimoine qui en fait « un trésor national ». En France, sans parler des charpentiers ou des maçons, le métier de jardinier est en voie de disparition, à toutes les échelles de sa pratique : les prétendus « paysagistes » ne font ni des jardins, ni des paysages, et on ne trouve (ni ne cherche) plus de jardiniers qualifiés pour entretenir un patrimoine de jardins publics qui demeure parmi nos rares espaces de convivialité. Repensés en fonction d'un ensemble de progrès techniques, les métiers traditionnels sont, à petite échelle, plus efficaces et moins coûteux que les pratiques actuelles. Le béton armé ne conservera pas nécessairement la ferveur dont il jouit dans notre pays : un simple regard sur le « patrimoine du XXe siècle » montre sa vulnérabilité et les coûts exorbitants de sa restauration.

« Repensés en fonction d'un ensemble de progrès techniques, les métiers traditionnels sont, à petite échelle, plus efficaces et moins coûteux que les pratiques actuelles. »

Françoise Choay

Le développement des associations de défense est une autre de ces conditions. Leur action tend à se dégager des intérêts particuliers immédiats pour prendre l'ampleur d'une vision. Leur multiplication permettrait de court-circuiter les médiations de la bureaucratie et de législations tâtillonnes dans l'aménagement du cadre éthologique ; elles responsabiliseraient les « habitants » en leur permettant de fabriquer une nouvelle culture et donneraient un sens autre aux notions devenues problématiques d'espace public et d'urbanité.

Dans cette perspective, l’aménagement éthologique devient partie intégrante du changement sociétal. La ville européenne, encore si massivement présente bien que si drastiquement entamée, peut et doit alors être conservée et utilisée comme œuvre d'art et comme patrimoine social, mais aussi comme instrument didactique : incitation par l'habiter, par l'étude, par la restauration, à des retrouvailles avec l'échelle d'urbanité. Ces tissus ne proposent pas des modèles, mais des règles pour articuler et proportionnelles l'espace édifié. La France part dans ce domaine avec un handicap. Elle possède de grands monuments (cathédrales et châteaux), une métropole capitale unique en Europe et d'admirables villages qui témoignent d'un fécond destin rural, mais elle ne bénéficie ni de la tradition d'urbanité et de vie de cité, ni des réseaux de villes moyennes et petites des pays voisins comme l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Ce n'est pas un hasard si nous n'avons jamais réussi à faire une ville nouvelle et si c’est en Belgique qu’on trouve aujourd'hui l'établissement récent (commencé en 1970) le mieux doté d'urbanité et sans doute le plus adapté à la demande de la civilisation de l'urbain, Louvain-la-Neuve.

L'invention de nouveaux types d'établissements, porteurs d'urbanité, est la seule parade contre la destruction de nos paysages par la dissémination des constructions. On peut leur imaginer des formes et des dimensions très diverses ; elles dépendront de la nature des liens sociaux et des types d'échanges qui seront privilégiés. L'idée de l'université comme fédératrice de tels établissements semble plus réaliste dans les pays voisins. La tradition européenne des universités médiévales est morte, à Paris, depuis la fin du XVe siècle. En fait, il ne s'agit pas, chez nous, d'une collectivité d'intérêts communs, occupée à des échanges conviviaux dans un cadre d'urbanité : les enseignants ne cherchent qu'à ne pas se rencontrer et il en est souvent de même pour les étudiants.

« L'invention de nouveaux types d'établissements, porteurs d'urbanité, est la seule parade contre la destruction de nos paysages par la dissémination des constructions. »

Françoise Choay

Les deux hypothèses de développement de la civilisation urbaine sont encore envisageables, l'une comme l'autre. Mais leurs chances de réalisations sont inégales : bientôt, la deuxième hypothèse aura perdu sens et faisabilité.

En dépit et à cause de sa modestie, et parce qu'elle élimine tout manichéisme idéologique en accueillant l'innovation technique, l'option pour le développement complémentaire d'une échelle éthologique d'urbanité doit être conçue comme une démarche ou un combat d'avant-garde.

Publication originale : Françoise Choay, « Penser la non-ville et la non-campagne de demain», in La France au-delà du siècle, Paris, Datar/L’Aube, 1994, pp.23-32.

Merci aux filles de Françoise Choay – Corinne et Pauline – d’avoir autorisé Topophile à republier ce texte.

Notes

[1] Le terme est créé par I. Cerdà, dans sa Teoría general de la urbanización, Madrid, 1867.

[2] Cf. H. Le Bras, la Planète au village, DATAR-éditions de l’Aube, 1993.

[3] Arte come idea e come esperienza, Milan, 1976, traduction française : l’Art, Paris, 1986.

[4] G. Perec, l’Infra-ordinaire, Seuil, 1989 ; en particulier « La rue Vilain » et le film réalisé par Perec sur ce thème.

[5] Son livre le plus célèbre est Vecchie città ed edilizia nuova, Turin, 1931.

[6] Cf., entre autres, « The Urban Place and the non-Place Urban Realm », in M. Webber (ed.), Explorations into Urban Structure, Philadelphia, 1967, ou encore « The Post-City Age », Daedalus, New York, 1968.

[7] Expression de J.-P. Orfeuil in Je suis l’automobile, DATAR-éditions de l’Aube, 1994.

[8] Comment n’être pas fasciné par la grâce des adolescents qui, dans les villes, se livrent, telles des monades refermées sur leur rêve intérieur, à cette danse solitaire et dangereuse ?

[9] Anthropologie strucurale, I, Plon, 1958.

[10] Urbanisation et changement social, Paris, 1967.

[11] P. Bourdieu et A. Sayad, le Déracinement, Minuit, 1977.

[12] L’éthologie, illustrée en particulier par K. Lorenz, est la science du comportement des vivants dans l’espace.