Introduction

L’incrémentalisme et la vicinitude, la parole habitante et le désordre vivant, l’hétérogénéité et la différence, le « faire avec » et le « laisser se faire » sont autant d’expressions et de notions que l’on associe au travail patient et persévérant de Simone et Lucien Kroll. Ce couple – elle potière-jardinière, lui architecte-urbaniste – a révélé l’importance du trajet et du sujet dans le projet : on ne peut ignorer la parole habitante et imposer un modèle uniforme. Une architecture démocratique compose avec les caractères habitants pour atteindre une juste complexité. Le 2 août 2022, Lucien Kroll est décédé à l’âge de 95 ans. Nous republions en deux volets l’essai de Thierry Paquot consacré à Simone et Lucien Kroll, rédigé à l’occasion de l’exposition initiée par Patrick Bouchain au Lieu Unique, à Nantes, à l’automne 2013.

L’incrémentalisme

Il y a peu, Lucien pianote sur la Toile et découvre absolument par hasard – ce type de résultat se nomme « sérendipité » depuis qu’Horace Walpone, au XVIIIe siècle, a proposé ce terme suite à sa lecture des Voyages et aventures des trois princes de Serendip de Louis de Mailly ; la contrée de Serendip n’est autre que Ceylan, aussi l’historien suisse André Corboz envisage-t-il le terme de « cynghalisme » pour désigner toute découverte fortuite – l’« incrémentalisme ». Il l’adopte au point d’en faire un mot fort de son vocabulaire à côté de « vicinitude ». Lors d’une grande messe consacrée à la « ville durable » – expression idiote par excellence (je connais même des villes qui ont trop durées, comme Dubaï par exemple !) – orchestrée par le ministère de l’environnement à l’époque de Nicolas Sarkozy, Lucien intervient et explique en quoi consiste l’incrémentalisme. Silence dans la salle… Personne ne connaissait ce terme. De quoi s’agit-il ? Charles Lindblom, son concepteur parle de disjointed incrementalism : the science of muddling through que Lucien traduit ainsi : « ajout d’un élément après l’autre sans cohérence ». Pour lui cette démarche intuitive consiste à privilégier le « petit à petit » à la programmation décidée dès le départ.

« L’incrémentalisme repose sur le processus et s’oppose à l’abstraction d’un projet sans sujet(s) ni trajet (s)… »

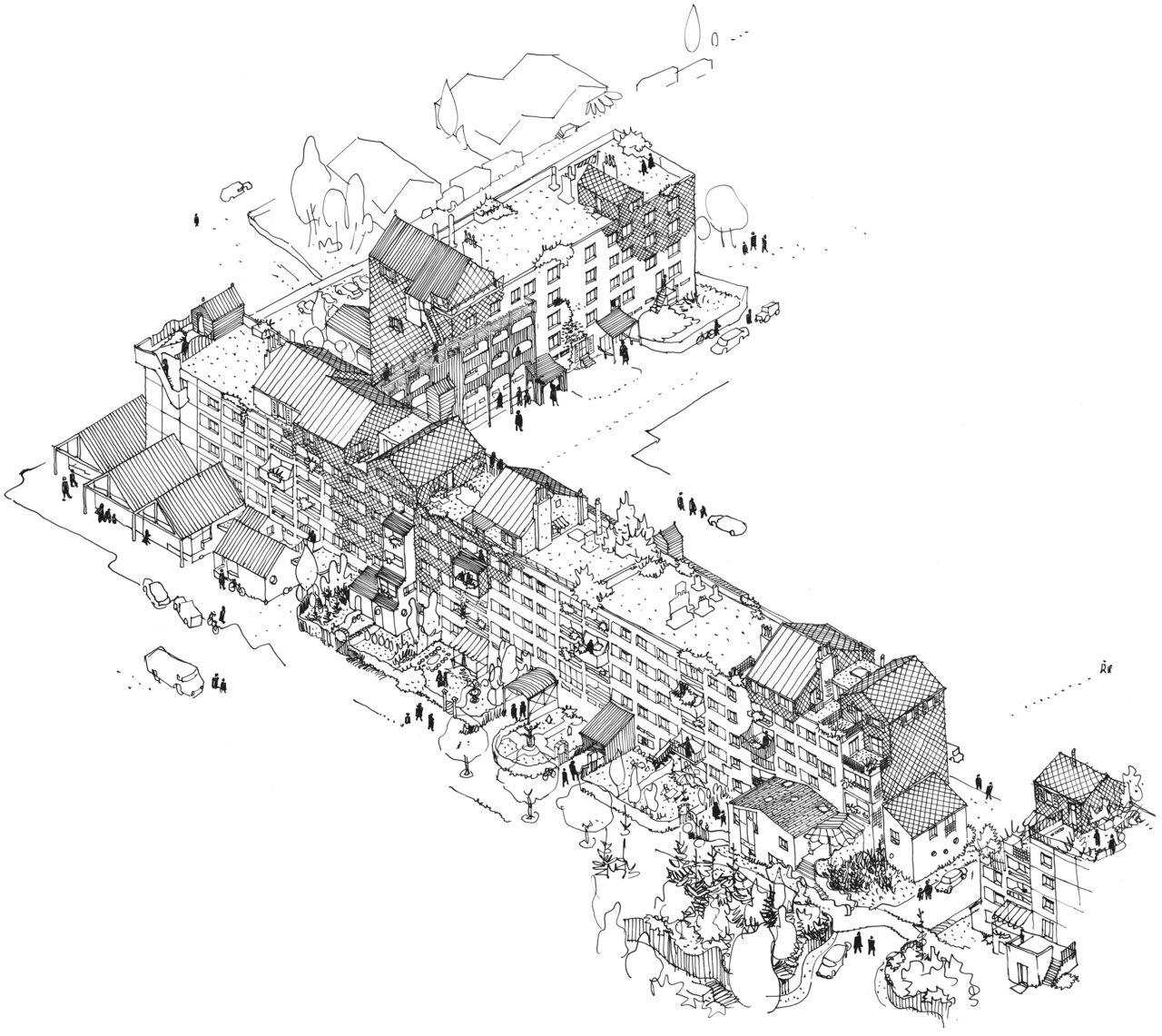

À ses yeux, c’est une méthode « écologique » de prise de décision : à chaque étape d’un processus, par le débat on en oriente le cours, en tenant compte de ce qui vient d’arriver sans privilégier une quelconque continuité prétendue rationnelle. Il oppose cette façon de faire et de penser le faire au GPS (General Problem Solving) promu par Herbert Simon (prix Nobel d’économie !) et Marvin Minski (son fidèle thuriféraire), qui consiste à rassembler toutes les informations indispensables (?) au sujet traité (ce qui est impossible), les traiter (?) afin de permettre les décisions « logiques » (?)… L’inattendu, l’imprévu, l’inconnu, l’aléatoire sont dès le départ écartés, alors même que tous les processus ne correspondent jamais à ce qui était initialement concocté et qu’il faut, au contraire, sans cesse adapter et composer. Ce suivi réactif et inventif se nomme « incrémentalisme ». C’est ainsi, et sur le tard, que Lucien se découvre incrémentaliste. Il se souvient que pour la commande du quartier de la Mémé, il avait mis en place des procédés incrémentaux. Certes les informations – du moins une partie notable – étaient connues et retenues, mais sans hiérarchie, sans classement, sans priorité, ce qui facilitait les reconfigurations au fur et à mesure des discussions, des nouvelles considérations, des demandes de dernière minute. Si les étudiants qui passaient par là modifiaient la maquette, les autorités, qui ne passaient pas par là et ignoraient la maquette, s’obstinaient à ne reconnaître que le plan d’origine et à refuser toutes les évolutions qui naissaient chemin faisant. On le comprend : l’incrémentalisme repose sur le processus et s’oppose à l’abstraction d’un projet sans sujet(s) ni trajet (s)…

La vicinitude

La « vicinitude » est une autre affaire. Lucien n’est pas mécontent de sa trouvaille. Avec ce mot, il réhabilite la proximité, le familier, l’ordinaire, l’à-côté. On l’a compris, ce terme vient de « vicinal », dont le sens premier correspond à la « qualité de chemin vicinal ». Le mot « vicinal » vient du latin vicinalis, de vicinus, « voisin ». René Maunier (1887-1951) publie en 1943 son Précis d’un Traité de sociologie dans lequel il attribue à la vicinité, entendue comme « groupe de voisins » (1) (p .29 et s.), un rôle social essentiel. Du reste Gaston Bardet en fait état dans sa Mission de l’urbanisme (2) que Lucien a lu lorsqu’il était son étudiant. Un village, une rue, un quartier constituent une « société de voisins », alors qu’une ville serait une « société de sociétés » (3). Il y a une dimension spatio-temporelle propre à la vicinité, elle sous-entend à la fois la proximité et la disponibilité. La proximité représente une complicité (Maunier parle de « parenté ») et non pas une distance (un ami qui réside au loin est néanmoins proche). La disponibilité signifie la rapidité du contact et la liberté de l’échange.

« La vicinitude est la relation minimale de proximité, de distance, de voisinage, de nearness, impossible à provoquer mais possible ou bien à interdire ou bien à ‘induire’ au moyen de formes d’architectures et de dispositifs juridiques. »

La vicinitude qu’évoque Lucien est l’inverse de l’isolement, c’est « la relation minimale de proximité, de distance, de voisinage, de nearness, impossible à provoquer mais possible ou bien à interdire ou bien à ‘induire’ au moyen de formes d’architectures et de dispositifs juridiques qui suggèrent ces relations et puis d’attendre. Cela consiste à éviter de voir l’architecture ‘en soi’ comme mécanisme frigide, sans liens et égotiste (c’est la modernité) mais plutôt dans son impact possible sur les comportements intelligents, solidaires et émotionnels des usagers (c’est la postmodernité). » (4) Ainsi la vicinitude s’affirme comme une attitude d’ouverture à autrui, qu’il se réagisse ou non, une posture d’attente bienveillante. Lucien : « Dans des cas moins institutionnels la présence continue d’un groupe de ‘pionniers’ provoque le degré zéro de la connaissance des voisins et d’une solidarité éventuelle : je l’appelle la « vicinitude » : d’abord, celle-ci permet parfois à des isolés d’éviter de mourir de soif, de faim ou de solitude dans l’anonymat urbain et ensuite encourage à échafauder plus facilement des coopérations et des partages inconnus . » La « vicinitude », un radeau dans une tempête ? Condition de la survie de petits groupes humains dans un milieu inurbain destroy ? Certainement.

Peter Sloterdjik

Parmi les auteurs fétiches de Lucien, du moins en ce moment, car sa riche et variée bibliothèque laisse deviner des engouements successifs, deux sont régulièrement mentionnés : Peter Sloterdjik (né en 1947) et Friedrich Hayek (1899-1992). Choix particulièrement étonnant puisque le premier analyse à chaud notre monde contemporain, n’hésitant pas à chahuter les conceptions philosophiques « classiques » et « dominantes » alors que le second est considéré comme un des principaux théoriciens de l’économie libérale. Si Lucien a lu plusieurs ouvrages de Peter Sloterdijk, il privilégie Règles pour le parc humain. (5)Il s’agit d’une conférence, testée à plusieurs reprises, qui répond à la Lettre sur l’humanisme (1946) que Martin Heidegger adresse à Jean Beaufret. L’amitié philosophique, chez les Grecs, puis les Romains, les scolastiques et les modernes, entretient l’idéal d’hospitalité, qui considère l’hôte plus important que soi, par des dialogues et des échanges épistolaires attribuant au langage les conditions de la vérité de l’Être. Heidegger écrit : « Le langage est bien plutôt la maison de l’Être en laquelle l’homme habite et de la sorte ek-siste, en appartenant à la vérité de l’Être sur laquelle il veille. » (6) Peter Sloterdijk commente ainsi cet extrait : « Chez Heidegger, le séjour dans la maison du langage est défini comme une écoute attentive de ce que l’Être lui-même veut que son gardien dise au moment juste. » (7) Il poursuit en expliquant que cela n’est plus concevable et qu’ainsi l’humanisme est bien mort en 1945 avec l’extermination programmée et industrielle des juifs et autres opposants par le régime nazi, l’inhumanité de la colonisation, l’autonomie de la technique qui se subordonne tout ce qui participe à l’humanité de l’humain.

Dans la seconde conférence, Peter Sloterdijk, envisage l’homme comme « gardien du feu nucléaire et scribe du code génétique » (8) et non plus du langage. Après Hiroshima et Nagasaki (1945) et la réalisation en laboratoire d’un mouton cloné (1996), à l’apocalypse nucléaire se joint l’apocalypse biologique. Heidegger doit se retourner dans sa tombe ! « La parole et l’écriture, constate Peter Sloterdijk, à l’ère des codes digitaux et des transcriptions génétiques, n’ont plus de sens qui soit domestique d’une manière ou d’une autre. Les compositions de la technique se développent en-dehors de la simple transposition et ne suscitent plus ni acclimatations ni effets d’approvisionnement de l’extériorité. Elles augmentent au contraire le volume de l’extérieur et du jamais-assimilable. » (9) Le langage se déshumanise en s’informatisant. Dorénavant par sa parole l’humain n’ouvre plus de clairière, comme le prétend Heidegger. Sa maison devient sourde et muette. Lucien adhère au constat de Sloterdjik, tout en reconnaissant l’existence d’infimes vicinitudes qui abritent quelques actes incrémentaux. Parler avec les habitants de ce qu’ils veulent comme habitation et contribuer à ce que leurs intentions deviennent des réalités bâties assure à l’humanisme sa petite place. Petite ? Certainement. C’est toujours mieux que rien…

« Parler avec les habitants de ce qu’ils veulent comme habitation et contribuer à ce que leurs intentions deviennent des réalités bâties assure à l’humanisme sa petite place. »

Friedrich Hayek

Adolescent, Friedrich Hayek s’intéresse à la botanique, à la paléontologie, aux théories de l’évolution, avant de s’enthousiasmer pour les sciences humaines et sociales, qui le conduiront à l’étude de l’économie. Il fait partie des premiers lecteurs du Tractatus logico-philosophicus que son cousin, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), vient de rédiger et qui contribue à la constitution de cercle de Vienne. Hayek marque son désaccord. Par la suite, il ne reverra qu’occasionnellement son cousin, installé à Cambridge où il fréquente Piero Sraffa et John Maynard Keynes. Hayek crée un groupe de réflexion, le Geistkreis où l’on parle de psychanalyse, de musique, d’art, de mathématiques. C’est à cette période viennoise au début des années 1920, qu’il assiste avec assiduité au séminaire de Ludwig von Mises (1881-1973). Il emménage en Grande-Bretagne pour enseigner l’économie, opte pour la nationalité britannique, réunit à Mont-Pèlerin (Suisse), au printemps 1947, quelques dizaines d’intellectuels pour traiter du renouveau du libéralisme. Ces rencontres deviennent annuelles et favorisent des échanges entre spécialistes de diverses « disciplines ». Hayek publie en 1952 The Sensory Order : An Inquiry into the Foundations of Theorical Psychology qui reprend et développe les arguments d’une dissertation rédigée lorsqu’il était étudiant sur l’impact de nos sensations sur notre compréhension du monde. Marqué par sa lecture d’Ernst Mach (1839-1916) qui refuse la séparation faussement rationnelle du corps et de l’âme, Hayek en vient à expliquer que « tout ce que nous savons du monde est de la nature des théories et tout ce que l’‘expérience’ peut faire est de changer ces théories. » (10)

Pour beaucoup d’entre nous, Hayek est d’abord un anti-keynésien (comme en témoigne son ouvrage, Prices and production, 1931), également un virulent opposé au socialisme (sur sa position lire The Road of Serfdom, 1944, publié en français sous le titre, La Route de la servitude, 1946) et enfin, le partisan d’un individualisme intégral (qu’il étudie dans Law, Legislation and Liberty, trois volumes, 1973-1979). Il est certes tout cela et d’autres choses encore, ce qui en fait un intellectuel inclassable, qui refuse qu’on l’apparente aux « monétaristes » (Milton Friedman), aux « néo-conservateurs » (Reagan, Thatcher), aux « libertariens » (qui revendiquent la privatisation de tous les services publics, comme la police, l’armée, l’école, la santé…). Curieusement il accepte l’idée d’une « revenu minimum », prône une gouvernance assurée non plus par un gouvernement mais par des juges qui interviendraient peu et garantiraient les principes constitutionnels. Le Hayek de Lucien est « naturaliste », c’est celui qui considère que « l’ordre naturel » échappe à toute planification, qu’il se transforme en lui-même, par lui-même, avec des inflexions modiques impulsées parfois par les humains. Lucien lit Hayek avec des lunettes incrémentales… Il craint tant l’action concertée des gangsters de la finance globalisée et de leurs alliés (les fond de pensions sans frontières, les pédégés aux parachutes dorés, les firmes « alocalisées », les starchitectes drapés dans leurs certitudes, les élus à la remorque d’une mode – la dernière en date étant le « développement durable », mais pour combien de temps ?) qu’il apprécie un économiste qui prétend qu’il n’y a pas création de valeur, que « rien ne se gagne et rien ne se perd ». Mots-clefs : « Complexité », « hétérogénéité », « incrémentalitné », « lucienité » (à compléter).

Le banquet du chantier

Au rez-de-jardin, les baies vitrées de l’agence laissent passer une lumière filtrée par une végétation indisciplinée. Sur des rayonnages s’entassent des boîtes d’archives. Chaque bureau possède son ordinateur. Lucien a immédiatement compris que cette machine pouvait être domestiquée et équipée d’un logiciel qui ferait sa part du boulot sans parasiter la création des architectes. Aussi a-t-il été l’un des premiers à l’utiliser sans jamais se subordonner à lui. Il n’admire pas l’architecture qui résulte d’un programme pour la simple raison que ce genre de machine ne peut se substituer à la parole habitante, point de départ et point d’arrivée du processus projectuel. Lucien rêvait d’un atelier d’architectes animés des mêmes intentions que lui et il a dû faire avec les gens comme ils sont. Il l’admet. Au fil des ans, des projets et des chantiers c’est tout un éventail de collaborateurs qu’il a additionnés.

Simone a toujours été celle qui pensait et préparait le banquet de chantier. Lorsque le chantier est terminé et avant que tous les ouvriers ne s’en retournent, elle les convie à un dîner sur le lieu même où ils se sont croisés, sans se connaître, avec celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à reconfigurer le site et à le doter non seulement de maisons et de logements collectifs mais aussi d’arbres et de chemins. Le banquet appartient à une longue tradition de partage. Chez les Grecs, il est prétexte à philosopher. Pour les républicains de la IIIe République, il cimente les accords électoraux et unifie des citoyens au nom d’un même idéal. Le mot « banquet » vient de l’italien banchetto et signifie « festin », c’est dire qu’il s’agit de quelque chose d’exceptionnel et de solennel. Ce n’est pas un simple casse-croûte pris sur le pouce ! Banqueter exige une préparation, une mise en condition. On peut faire confiance à Simone pour élaborer un menu raffiné et rare, en relation avec les provenances géoculturelles des invités ou avec les spécificités du lieu. Ce qu’il convient d’honorer lors de ce banquet, c’est chacun, car chacun a été indispensable à l’édification du tout, ce qui n’est pas connu, et encore moins reconnu. Le manœuvre qui nettoie les escaliers après le passage des artisans du second œuvre exécute un travail sans qualification qui est invisible car immatériel. Le carreleur a posé le carrelage. Le plombier a fixé la tuyauterie et les sanitaires. L’électricien a branché les fils. Je vois le carrelage, je touche le lavabo, j’appuie sur l’interrupteur, mais je ne vois pas les kilos de gravats, de poussières, d’emballages, de chutes que le manœuvre charrie. La propreté d’un chantier ne concerne pas seulement les visiteurs, futurs acheteurs d’un appartement, mais chaque corps de métier. J’aurais pu m’attarder sur n’importe quel ouvrier intervenant sur un chantier.

« Ce qu’il convient d’honorer lors de ce banquet, c’est chacun, car chacun a été indispensable à l’édification du tout. »

Ce mot « chantier » est souvent péjoratif, il correspond à ce qui n’est pas propre, rangé, accessible, ordonné. « Quel chantier ! » : autant avouer un souk, un bazar ! Or, « chantier » à l’origine désigne une pièce de bois, un étai, d’où par métonymie un assemblage de planches posées là, des matériaux en attente d’être utilisés, le lieu où se construit une maison. Le latin cantherius est un cheval hongre assigné au portage, ce qui donnera « chevalet » et « chantier ». Il y a d’autres noms d’animaux qui migrent dans un autre vocabulaire pour l’enrichir, comme le « bélier » pour défoncer une porte ou la « chèvre » pour scier du bois… Le banquet de chantier façon Simone vient ponctuer un calendrier de travail, il s’apparente à un rituel collectif qui rassemble avant la dispersion. Simone a conscience que la vie réclame des pauses. Le parcours individuel comme collectif est jalonné de balises. Le banquet de chantier (le bédécé) a pour finalité de devenir un souvenir et à cause de cela se prête aisément à la photographie. Là c’est Pedro, ici Ahmed, à côté Freddy, Filipe, Horacio et puis le Grand (c’est son nom), en face il y a François, Nabil, Tonio, Mamadou, Comba, Manjou et Soukeina. Ce ne sont plus d’anonymes et interchangeables ouvriers du chantier, ce sont les invités du banquet de Simone, en toute simplicité, autant dire des proches.

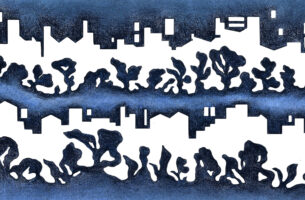

L’hétérogénité du jardin

Simone jardine aussi bien à Bruxelles qu’en Ardèche et les jardins qu’elle a conçus pour de nombreuses réalisations de Lucien porte l’hétérogène comme signature. Un jardin en dissimule d’autres. Non seulement parce qu’en hiver il ne ressemble pas à ceux du printemps, de l’été ou de l’automne mais parce qu’il est horizontal et vertical et s’offre à la vue du promeneur de diverses manières. Au ras du sol, c’est l’herbe qui intrigue avec la diversité de ses espèces qui fleurissent ou non, embaument ou non. Un peu plus haut, les fleurs sur leurs tiges, certaines éclatent comme des pétards, d’autres se fondent dans l’air ambiante, les haies hirsutes et les bosquets déhanchés rivalisent d’indiscipline, plus haut encore, les arbres. À cette lecture, par couches successives, se noue une autre lecture, celle des couleurs et donc de la lumière et de l’ombre et leurs incroyables intensités contrastées. Tout jardin témoigne de la biodiversité. Il en exprime la quintessence heureuse et hasardeuse. Les obsédés de l’ordre, les fanatiques de la ligne droite, les je-ne-veux-voir-qu’une-tête, les maitres-et-possesseurs-de-la-nature, labourent, sèment, irriguent, élaguent et tondent comme ils défilent au pas cadencé. Cette militarisation des parcs et jardins rassure le pouvoir central et illusionne les chefs sur leur autorité face au désordre cosmique. Les « drames d’univers » dont parle si bien Gaston Bachelard sont disciplinés, dénaturés, précautionnés, assurés. Ils n’appartiennent plus ni à l’imagination des humains ni à leur compréhension sensible du monde. En cela, le jardin est plusieurs. Son hétérogénéité alimente sa vivacité, l’incrémentalise.

« Assurer la plus grande différence possible car il s’agit là d’une vertu. »

Lucien Kroll

Louis Guillaume Le Roy

Lucien n’est pas en reste, lui aussi recherche toujours l’hétérogène. Si la commande concerne deux, vingt, soixante, cents maisons, chacune sera différente. Ce qui n’empêche pas d’imaginer une série, avec des éléments préfabriqués, combinés autrement d’une maison à une autre. Dans un ensemble de cent maisons, les habitants choisissent leurs portes et leurs fenêtres parmi cinq ou six modèles, il y a donc des séries « semi-industrialisées ». Les portes d’entrées n’ont pas la même couleur et les fenêtres ne sont pas disposées de façon géométrique (une tous les x mètres de façade), elles sont fixées là où le mur les réclame. De même pour les enduits, la couleur du mortier, les types de tuiles, le jeu varié des briques agencées autour d’une ouverture. « Assurer la plus grande différence possible, précise Lucien, car il s’agit là d’une vertu. » Lucien partage cette conviction avec Louis Guillaume Le Roy (1924-2012), son ami paysagiste.

Ce Néerlandais, subtile lecteur d’Henri Bergson et de Guy Debord, déteste la mise au pas de la nature dans des jardins policés par les gardiens d’un ordre artificiel imposé à grands renforts de contraintes, de tuteurs, de chimie. Il exalte la naturalité du processus naturel. Aussi empile-t-il, entasse-t-il, entremêle-t-il, des briques, des bouts de dalles déchiquetées par un marteau piqueur, des pavés disparates, des sanitaires brisés, des carreaux de faïence encore collés sur un support indistinct, des gravats, sur un terrain vague vaguement destiné à recevoir et entreposer ces détritus, ces restes, ces riens, abandonnés sur des chantiers de démolitions. Ce sont les composants magiques d’un nouvel humus régénéré. Il combine un instant de la durée bergsonienne, des éclats de l’impertinence cocasse de Debord, y ajoute un zeste du chaos de Prigogine et laisse faire. C’est alors que le jardin sauvage prend forme. La végétation s’enroule sur une butte de bris de tuiles, se propage le long d’un amas de cailloux mêlés à du sable, grimpe sur des fers à béton orphelins, s’attarde sur une pergolas improvisée, s’endort en noir et blanc à la nuit tombante pour s’éveiller en technicolor au printemps. C’est cela l’écologie du poète des décombres, Louis Guillaume Le Roy, celui-ci a déversé sur son domaine 15 000 tonnes de matériaux disparates portées par mille cinq cents camions-bennes, une noria mécanique pour un ballet agité des mille et une figures que la nature révélée à elle-même prend par surprise et par plaisir. Son mot d’ordre ? « Moins nous intervenons, mieux seront les résultats inattendus. » À Heerenveen, avec la complicité improbable des habitants, il a fait surgir une forêt urbaine, du jamais vu, là où les édiles attendaient un square ! Avec Lucien, à Woluwe-Saint Lambert, le jardin nait d’une décharge. Chez lui à Mildam (Pays-Bas), dans son laboratoire à ciel ouvert, il a ouvert le chantier millénaire d’une éco-cathédrale, camionnant des tonnes de déblais. Il est mort sachant que l’herbe, les ronces, les orties, les arbres, les vers, les fourmis, les oiseaux – que sais-je encore ? – s’obstineraient à déployer leurs savoir-faire, à les mutualiser pour reconfigurer la luxuriance du lieu et ainsi lui rendre l’hommage qu’il mérite, lui le jardinier des humbles…

Paul Davidoff

Qu’est devenu Paul Davidoff ? Voilà une question qui un beau jour taraude Lucien, il n’a alors de cesse d’en savoir plus. Il consulte plusieurs sites Internet. Sans succès. Y compris celui de son université. Contrairement à ce qu’un fumeur imagine, Paul Davidoff (1930-1984) ne fabrique pas de cigares. C’est un juriste, un avocat qui enseigne la planification urbaine à l’Université de New York et publie en 1965, « Advocacy and pluralism in planning » (11). C’est un appel favorable à un urbanisme participatif. L’advocacy planning – que les Québécois traduisent par « urbanisme de prétoire » – se veut une alternative au projet retenu par une mairie, par exemple. Un groupe d’activistes sollicite des praticiens à proposer un projet différent, qui tienne compte de leurs revendications et de leurs expertises habitantes, et de le présenter à la population et aux élus. Ce contre-projet plaide pour un autre urbanisme. S’il est retenu, alors il se substitut au premier qu’il remplace. Ce mouvement milite pour une culture urbanistique partagée entre les habitants, les professionnels et les technocrates. Il s’élabore dans le contexte d’une spéculation immobilière et foncière étonnamment active dont le nom seul de Robert Moses (1888-1981) symbolise l’ardeur et la démesure. Lucien le considère précurseur sans postérité.

« L’advocacy planning se veut une alternative au projet retenu par une mairie, par exemple. »

Pour Simone, c’est le paysage qui prime, l’architecture y contribue, aussi faut-il planter ce qui fera corps avec ce paysage. Les fleurs exotiques ne doivent pas être violement déplacées. Le jardinier se fait soigneur. L’humain n’a aucun droit sur le vivant. Il compose. Dialogue. Admire. S’occuper de la faune et de la flore se révèle exigeant tant les écosystèmes sont complexes et parfois antagonistes. Des incompatibilités entre deux espèces viennent contrarier la proximité qu’on imaginait favoriser entre elles. Il faut savoir. Adeline, encore enfant, voulait rencontrer Konrad Lorenz (1903-1986) dont elle avait apprécié un des livres. Lucien la conduisit à Seewiesen en Bavière où ce dernier résidait avec de nombreux animaux. Il avait obtenu en 1973, avec ses collègues éthologues Karl von Frisch et Nikolaas Tinbergen, le Pris Nobel de Médecine. Le vieux savant prit en charge la jeune Adeline, abandonnant Lucien, et l’emmena dans sa tournée de ses laboratoires.

Simone et Lucien en ont rencontrées des personnalités. Par exemple Bruno Bettelheim (1903-1994) qui discutait avec Lucien (et Simone de commenter : « Lucien possède une culture étonnante, qu’il ne revendique jamais, tant il est discret »). De ces discussions, Lucien puisa les dispositifs architecturaux d’une école consacrée aux enfants autistes. Il avait observé que ceux-ci grimpaient sur les rebords des fenêtres, s’y isolaient, redescendaient pour monter sur d’autres obstacles qui de fait les protégeaient. Si par ces localisations ils communiquaient, disaient quelque chose, les en empêcher au nom de leur sécurité reviendrait à les punir. Lucien agença des « replis » confortables où les autistes pouvaient s’installer.

Laisser se faire

« La communication représente pour Lucien la matière première de son art. »

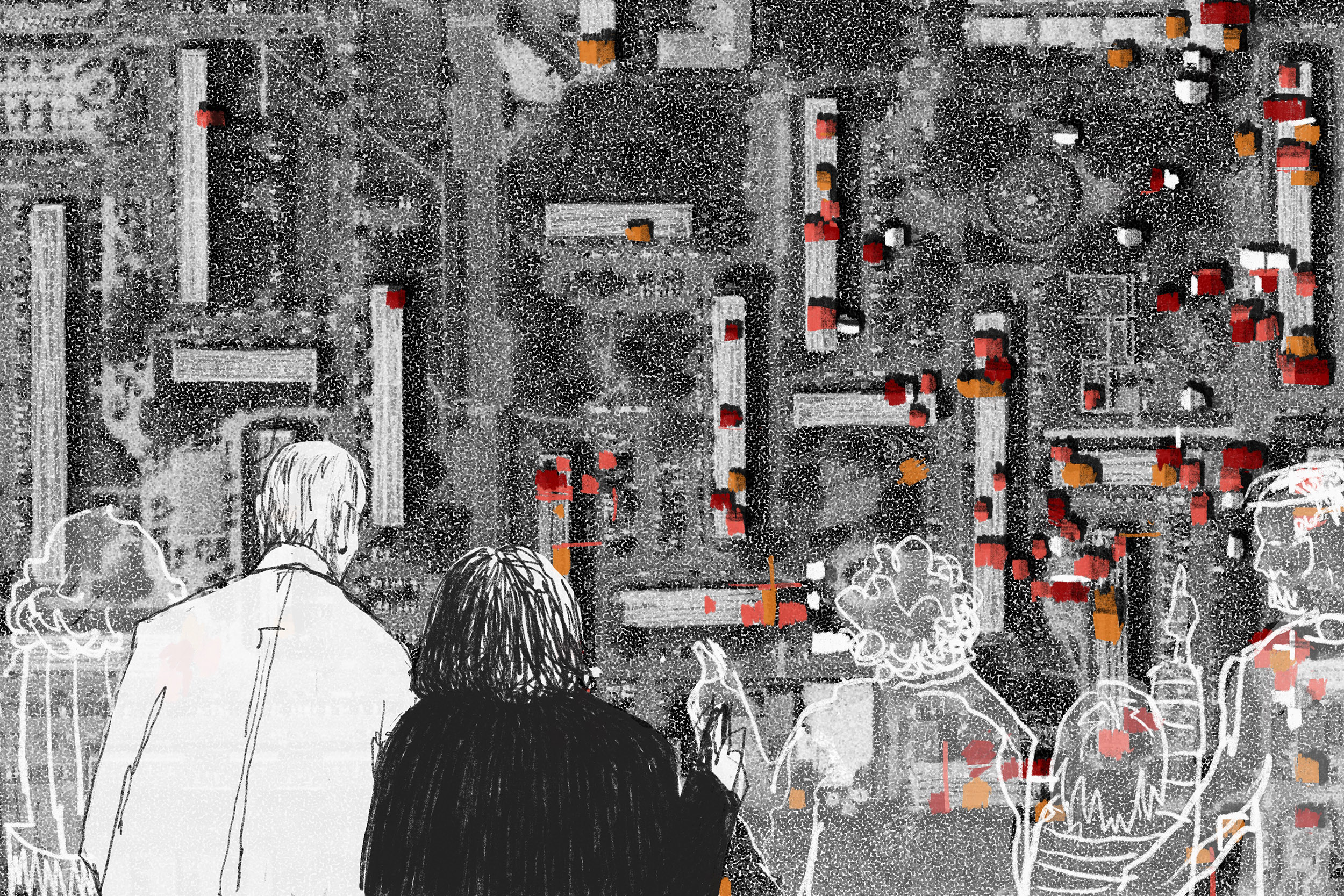

La communication représente pour Lucien la matière première de son art. Il a compris cela dès son séjour à l’abbaye de Maredsous. Être là et écouter les uns et les autres pour entendre ce qu’ils ne savent pas toujours exposer clairement. Sur sa « méthode », il est intarissable. Il arrive dans le quartier où il doit intervenir et provoque une réunion publique. Il se présente et indique que le but de la rencontre est de s’écouter, puis il se tait. Alors un participant s’inquiète des désagréments que le chantier ne manquera pas de provoquer. Un second explique quelque chose qui n’a rien à voir. Cela n’empêche pas un troisième interlocuteur à faire part de ses réclamations. Un quatrième et un cinquième exposent ce qu’ils souhaitent. Cela traîne ou vire au psychodrame. La réunion est terminée. Il y en aura une autre. Tous ne reviendront pas et chacun recommence avec moins d’incriminations. Les clichés disparaissent au profit de vraies questions. On en vient à parler des maisons. Chacun décrit son logement rêvé. Il se passe alors quelque chose qui touche chacun, non pas une unanimité, mais l’impression que c’est important. Ils sont d’accords sur le fait d’être semblables mais aussi différents. Ils questionnent l’architecte et sont décidés à le croire. Cette fois c’est bon.

Un autre cas, une petite cité à réhabiliter non loin de Bordeaux. La réunion est annoncée, une poignée de participants sur la réserve. Lucien : « Comment vivez-vous ? » Une femme répond. Un homme développe un point, en conteste un autre. Un troisième dit qu’il ne faut pas généraliser. Un quatrième demande une fenêtre pour la salle de bains. Son voisin constate alors qu’il n’en a pas chez lui, n’en revient pas, du coup insiste pour qu’il y ait une cave, car c’est indispensable pour conserver le vin. Un autre parle de la nuisance sonore. Une autre des abords mal entretenus et de l’éclairage défaillant. Petit à petit, c’est un programme qui vient. Lucien ne note rien. Le ton se fait plus familier et aimable. Un homme s’excuse mais il doit aller se coucher car il commence tôt. Il est 21h30. Peu après, il revient et dit : « J’avais oublié de parler des couleurs, je n’arrivais pas à m’endormir. » Ce sont des échoppes, comme on les nomme ici. Un couloir qui dessert deux pièces et donne sur un jardinet arrière. La façade sur le trottoir n’a aucun recul, aucun frontage, d’où l’importance de la porte. Certains regrettent l’absence de haie de séparation entre le trottoir et chez eux, d’autres voudraient planter deux buissons verticaux qui signaleraient l’entrée, l’un parle d’une grille, un autre d’un auvent ou d’une marquise. Ces remarques sur l’absence de sas entre l’extérieur et l’intérieur font penser à Lucien que dans les immeubles de type HLM (« Hôpital de longue maladie », selon Godard dans Alphaville), les logements du rez-de-chaussée sont ceux des étages posés par hasard au sol. Ce qu’il appelle la « militarisation du modèle ».

« Des échanges nait le programme. L’architecte part du principe que les « gens » possèdent d’incroyables richesses, trop souvent méprisées. Son rôle consiste à les faire advenir. »

La participation selon Lucien ne sollicite aucune machinerie compliquée, avec un animateur, des questionnaires, une mise en scène, un protocole, etc. Des habitants – parfois quelques-uns parmi ceux qui sont venus et ont été actifs sont mutés ailleurs et ne résideront pas là, peu importe, en tant qu’habitants ils ont contribués à révéler de la diversité… – participent à des réunions (et non pas « assistent »). Des échanges nait le programme. L’architecte part du principe que les « gens » possèdent d’incroyables richesses, trop souvent méprisées. Son rôle consiste à les faire advenir. Un habitant libre fait son logement, l’entretient, le répare, l’agrandit, invente des formes, des usages, des pratiques, des symboliques. La confiance appartient aux conditions d’échange entre les participants et l’architecte dont le mot d’ordre est « laisser se faire ». Toute architecture imposée est concentrationnaire, du moins potentiellement, elle déqualifie l’habitant pour le rétrograder au statut d’occupant. Mais quand on occupe, on résiste, non ? Le degré d’habitabilité d’une maison, d’une école, d’un centre social, etc., repose sur la qualité processuelle, qui commence lors de la première réunion avec les habitants et usagers et ne se termine pas à l’inauguration du bâtiment, mais marque une pause. Un processus n’équivaut ni à une procédure, ni à des procédés. Il est relationnel, c’est-à-dire écologique, puisque selon l’inventeur du mot « écologie », le médecin et voyageur allemand Ernst Haeckel, en 1866, c’est « la science des relations de l’organisme avec l’environnement ». L’architecture, l’urbanisme et la paysage deviennent « écologiques » lorsqu’ils privilégient les relations au résultat, qu’ils laissent ouvert le « champ des possibles », qu’ils accompagnent les humains dans leur désir d’habiter la terre et ne leur imposent pas leurs conceptions de ce qui est, à leurs yeux, « bien ». L’humilité sert alors l’extra-ordinaire…

« Et voici les seules règles urbaines que je connaisse : lorsqu’on marche, ça devient une rue ; lorsqu’on s’arrête, ça devient une place ; on flâne, c’est un jardin, on s’assied, c’est une cour. Il nous faut avouer que nous haïssons cet urbanisme de rangement sans forme accueillante et que nous revendiquons le désordre vivant comme le seul moyen rationnel de laisser se produire un paysage. » (12) Dans les livres toujours militants de Lucien, des mots étrangers au vocabulaire technocratique des professionnels de la profession éclairent d’une tendre lumière la pensée qui s’y déploie, comme « aimable » (pour dire agréable), « vilain » (pour dire laid), « méchanceté » (pour dire abus de pouvoir, ordre, chef). Une pensée alternative doit se doter d’un lexique neuf, joyeux et surprenant.

« Lorsqu’on marche, ça devient une rue ; lorsqu’on s’arrête, ça devient une place ; on flâne, c’est un jardin, on s’assied, c’est une cour. [...] nous revendiquons le désordre vivant comme le seul moyen rationnel de laisser se produire un paysage. »

Lucien Kroll

Comment se débarrasser de tant de procédures absurdes ? Comment se désarchitecturer l’esprit (comme Ivan Illich parlait de déscolariser la société) ? Comment échapper à la répétition ? Comment promouvoir une vision organique des relations entre individus et entre les individus et leur environnement ? C’est là que Simone et Lucien sont précieux. Il serait illusoire – et prétentieux – de résumer leur apport en quelques formules bien senties. Il faut aller voir : la Mémé, Auxerre, Pessac, Alençon, Haarlem Zwenmmerstraat, Montbelliard-Bethoncourt, Belfort, Ecolonia à Alphen-Aan-den-Rijn, Les Vignes Blanches, et regarder les photographies des jardins de Simone à Chaumont en 1992 où elle eut le culot de mélanger fleurs et légumes… Voir. Toucher. Sentir. Goûter. Entendre. Les cinq sens de tout humain s’informant les uns les autres tout en se mettant en mouvement pour mieux s’harmoniser avec les quatre éléments (la terre, l’air, l’eau et l’air) qui « dialectisent » l’imagination, les représentations, les espérances et déverrouillent chacun de ses désirs, voilà une des clés que Simone et Lucien nous tendent amicalement pour que tout humain puisse ouvrir le cadenas de ses enfermements et libère ce qui en lui frisonne d’impatience à devenir.

Lire le premier volet de cet essai.

Texte de Thierry Paquot. Dessins de Lucien Kroll. Illustrations inédites de couverture de Nolwenn Auneau pour Topophile.

Texte initialement paru sous le titre « Simone et Lucien » dans Simone et Lucien Kroll. Une architecture habitée (Actes Sud, 2013) sous la direction de Patrick Bouchain.

Merci à Thierry Paquot et Patrick Bouchain de nous avoir donner la permission de le publier à nouveau. Merci à Adeline et Marie Kroll de nous avoir autoriser à reproduire les dessins de leur père, Lucien Kroll. Merci à Marie-Hélène Contal, Myriam Feuchot et David Peyceré de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine qui nous ont transmis ces dessins issus de l’exposition « Tout est paysage, une architecture habitée. Simone et Lucien Kroll » présentée à la Cité du 3 juin au 14 septembre 2015.

À consulter, le site initié par Marie Kroll sur ses parents Simone et Lucien.

Notes

(1) René Maunier, Précis d’un traité de sociologie, éditions Domat-Montchrétien, 1943, p.29 sq.

(2) Gaston Bardet, Mission de l’urbanisme, éditions ouvrières, 1949, p.152.

(3) Précis d’un traité de sociologie, p.31.

(4) Lucien Kroll, « Quartiers soutenables, vicinitude », 24 janvier 2008. Extrait d’une étude destinée au ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables.

(5) Peter Sloterdjik, Règles pour le parc humain, suivi de La Domestication de l’être, traduit par Olivier Mannoni, éditions Mille et une nuits avec, 2000.

(6) Martin Heidegger, Lettres sur l’humanisme (1946), dans Questions III, Gallimard, 1966, p.106.

(7) Règles pour le parc humain, p.31-32.

(8) Règles pour le parc humain, p.107.

(9) Règles pour le parc humain, p.158.

(10) Friedrich Hayek, The Sensory Order : An Inquiry into the Foundations of Theorical Psychology, University of Chicago Press, 1952 / L’ordre sensoriel : une enquête sur les fondements de la psychologie théorique, traduit par Philippe March, CNRS, 2001, p.143.

(11) Paul Davidoff, « Adocacy and pluralism in planning », dans Journal of the American Institue of Planners, XXXI, 1965.

(12) Lucien Kroll, Biopsychosocioéco 1, L’Harmattan, sans date, p.41.