Introduction

Notre rapport aux matériaux naturels est des plus paradoxaux. Tout à la fois, nous ambitionnons les rendre (de nouveau) omniprésents dans nos bâtiments, tandis que les normes de construction deviennent de plus en plus scrupuleuses. En miroir, notre société est celle de l’hygiène, du bien-être et de l’« écologie », tandis que nous nous entourons de plus en plus de matériaux synthétiques pour arriver à nos fins. Les matériaux vivants participent d’un monde vernaculaire où le rapport des humains à leur environnement est tout autre que dans notre monde contemporain, dominé par les industries productivistes et leurs produits ultra-transformés. Si le premier monde est irrémédiablement révolu, nous avons bien du mal à dépasser collectivement le second. Pourquoi diable ? L’expliquer par la « raison économique » ne suffit pas ; peut-être faut-il remonter plus loin dans notre inconscient collectif, à la recherche de nos craintes existentielles, face à notre inévitable sénescence ? Bernhard Tschofen, ethnologue autrichien, questionne avec nous les origines de la diabolisation de l’évanescence dans cet érudit essai paru en 2001 dans le 4e numéro de Zuschnitt, le magazine de la filière bois autrichienne. Finalement, les matériaux naturels nous habitent-ils autant que nous voulons les habiter ?

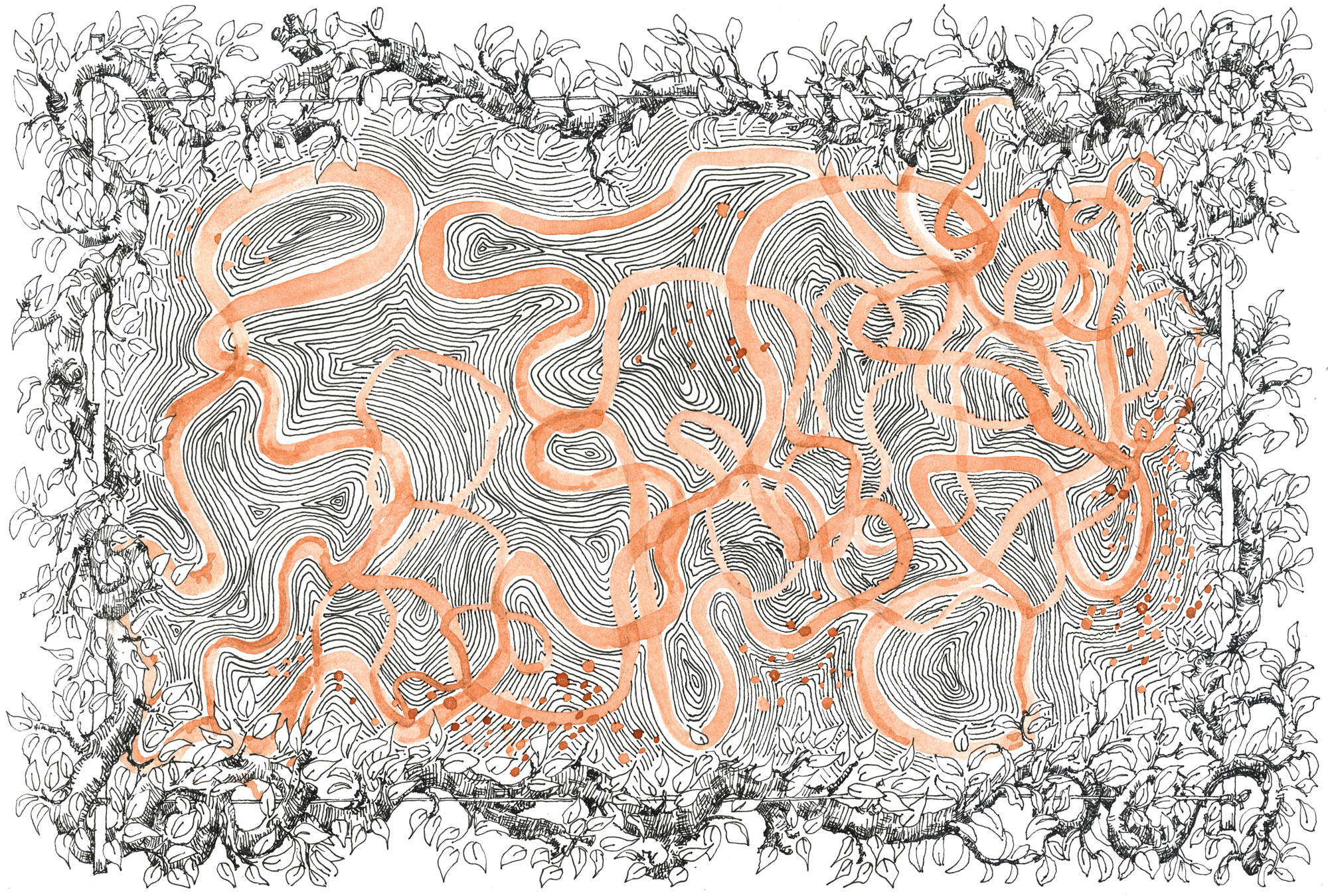

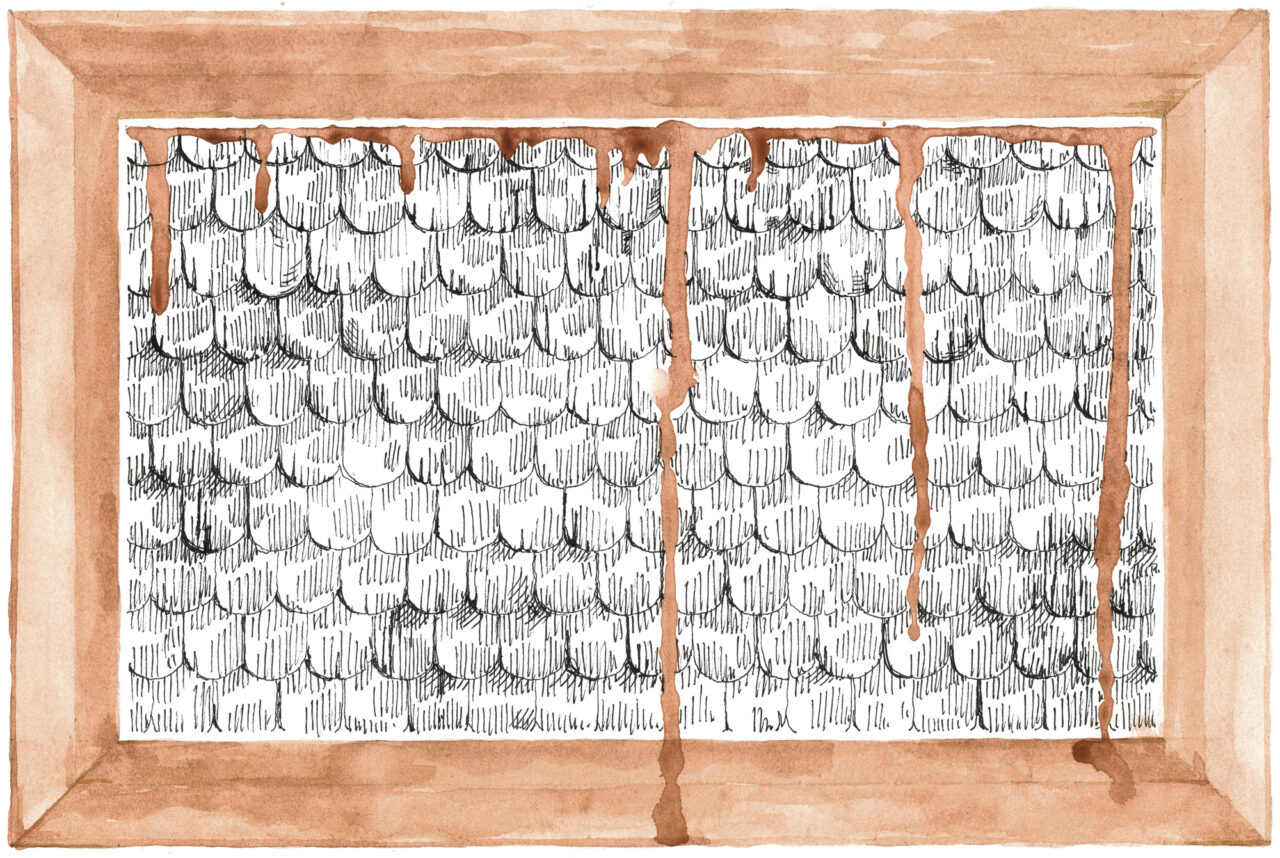

« Il reste maintenant au nouveau toit à trouver sa vraie couleur : le soleil, le vent et les intempéries s’en chargeront pour nous ». Ainsi peut-on entendre parler, au Vorarlberg, les hommes qui savent encore poser des bardeaux. Lorsqu’un soir de fin d’été, fatigués par leurs 50 mètres carrés de labeur quotidien, ils lâchent leur hachette de couvreur, avec laquelle ils ont posé ensemble deux à trois mille bardeaux en trois ou quatre épaisseurs et les ont fixés chacun avec un clou, leurs regards se tournent vers le toit, clair et rutilant. Un toit de bardeaux fraîchement posés est tel un phare qui ne passe pas inaperçu dans le paysage et, dans la lumière du crépuscule, il peut parfois scintiller de mille feux et donner aux habitants de l’autre côté de la vallée à voir ce que l’on a accompli. Mais l’on sait aussi que ce lustre est éphémère.

Au cours de l’année, l’éclat aura disparu ; le toit — jusqu’au bardeau le plus récalcitrant — se sera éteint et, dans les vingt-cinq à trente ans à venir, il aura constamment évolué, selon l’emplacement et l’orientation du toit, passant petit à petit du gris argenté au noir.

Quand ces hommes sont âgés (et ils le sont généralement, car les plus jeunes n’ont ni le temps, ni souvent les connaissances, ni le savoir-faire), ce bilan de fin de journée, au repos sur le banc devant chez eux, est aussi l’occasion de constater que l’on n’aura pas à refaire ce toit de son vivant.

Dans toutes les contrées où le bois est resté un matériau évident (et donc peu remis en question), la sérénité avec laquelle on accepte le vieillissement des matières est d’une manière particulière à l’opposé des pratiques devenues aujourd’hui courantes. Notre rapport au vieillissement du bois est en effet des plus ambigus — ce qui n’a rien d’étonnant, car cela caractérise aussi notre rapport au bois en soi. Nous valorisons émotionnellement le naturel, mais nous employons tout notre savoir-faire à contenir la nature. Nous apprécions ce qui a poussé, mais nous aimerions avoir un bois qui ne se rétracte pas et ne travaille pas ; nous nous enthousiasmons pour ce qui est unique et authentique, mais nous ne le trouvons en réalité jamais suffisamment homogène ; nous parlons de la vitalité du matériau, mais malheur à lui s’il commence à montrer des signes de vie. Le bois respire, disons-nous, mais le fait qu’il absorbe aussi (les taches d’huile d’olive et de tomate, la nicotine et les polluants atmosphériques, les « dégâts des eaux » et l’humidité du sol) nous enthousiasme déjà moins. Pour dire le paradoxe en terminologie écologique contemporaine : nous apprécions le caractère durable attribué aux matières premières renouvelables, mais nous confondons durabilité et immortalité (et nous traitons donc la matière de telle manière qu’il ne peut plus être question de méthodes durables). Dégradable, d’accord, mais seulement à la demande ; et qu’elle ne soit pas non plus inflammable.

L'artisanat, l'industrie et les ménagères [sic, N.D.T.] ont donc très tôt cherché des moyens de remplacer le bois tout en conservant son apparence : cela s'est fait tout d'abord en simulant des essences plus nobles — telles les lasures si appréciées sur meubles, chambranles et fenêtres depuis l’historicisme. C'est ainsi que l'épicéa tendre se faisait chêne, que le savon noir et les serpillières ne pouvaient pas endommager, et qui pouvait être renouvelé si nécessaire à peu de frais. Après la Seconde Guerre mondiale, les revêtements en résine synthétique, avec des impressions de veines de bois plus belles et plus naturelles que les placages les plus raffinés, ont bientôt recouvert tout ce qui voulait être en bois mais qui ne répondait plus aux nouvelles exigences en matière de facilité d'entretien et d'hygiène. Et lorsque le décor de bois avait atteint les réfrigérateurs, les flancs des breaks américains et même les thermos ou les grille-pains, il était devenu possible d'embellir au moyen de films autocollants même les choses qui n'obéissaient en rien à une esthétique contemporaine du bois.

« Le paradoxe entre une esthétique valorisée et des faiblesses indésirables réside dans un usage du matériau qui a perdu son innocence en même temps que son évidence. »

Le paradoxe entre une esthétique valorisée et des faiblesses indésirables réside dans un usage du matériau qui a perdu son innocence en même temps que son évidence. En effet, passée l’architecture anonyme prémoderne, la construction en bois apparaît tout au long du XXe siècle moins comme une organisation bâtie de l’espace social que comme une tentative de créer une architecture à caractère. Cela commence par les architectes du romantisme national et du Heimatstil [régionalisme, N.D.T.], qui ne concevaient leurs bâtiments qu’à travers la symbolique des formes et des matériaux. Le bois sombre, patiné, ou dans des couleurs prétendument traditionnelles et donc, comme l’ensemble du parti architectural, dépourvu de toute historicité, est un leitmotiv utilisé avec calcul, qui recourt à l’expressivité architecturale pour renseigner sur les fonctions et s’appuie sur un principe d’associations : soubassements en moellons, encorbellements ornementés et pignons couverts par des boiseries ; ou encore : colombages, chéneaux en briques et épis de faîtage. Une grande partie de l’architecture touristique alpine sera plus tard organisée selon ce principe, sans la force créative de la qualité des détails. Elle utilisera le bois comme enseigne, promesse de tradition et d’ancrage local, et il faudra longtemps pour qu’elle apprenne à nouveau à l’utiliser de manière constructive et surtout sans gesticulation historiciste. Le chemin de pensée n’est pas non plus très long des « Weinstuben » [tavernes, N.D.T.] allemandes du XIXe siècle aux salles communes d’un mouvement de jeunesse réformateur passionné de danse, de chant et de nature — diffusant une chaleur douillette face à la prétendue froideur de la société —, ni de celles-ci aux « Kellerstüberln » [caveaux fêtards, N.D.T.] populaires des décennies d’après-guerre à Vienne ou Munich.

Là où le bois devait avant tout créer des ambiances, trouvaient bientôt leur place des poutres creuses rabotées et noircies (derrière lesquelles se cachaient des poutres en acier) et du lambris de bois auquel on donnait un âge artificiel par sablage et flammage. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, on transposait des granges ruinées toutes entières dans la décoration d’ambiance ; leurs vieilles poutres créaient une atmosphère que l’on croyait être celle d’un confort perdu. Et ce qu’il n’était plus possible de valoriser de cette manière parmi les bois démolis était redirigé vers une industrie florissante de cadres « anciens » : le trou du xylophage (certes de multiples fois repeint) est soudain devenu un signe d’âge respectable.

L’esthétique du vieux bois est extrêmement sélective. Tandis que les alpages ensoleillés et leur tapis vert font partie des canons de ce que la nature et la culture ont produit de plus beau dans notre pays, le charme des bardages à clin, vert-de-gris sur les faces exposées aux intempéries des chalets à l’ombre, est longtemps resté l’apanage de photographes en monochrome portant une ambitieuse critique culturelle.

Tout cela fait d’un seul tenant partie de la modernité, et ne lui appartient pas moins que le mépris du bois, considéré comme esthétiquement archaïque, économiquement dépassé et techniquement imprévisible. Et se rejoignent, dans nos représentations changeantes d’une utilisation honnête et authentique du bois, les goûts socialement négociés et les représentations de l’ancien, toujours créées anachroniquement à partir du présent. C’est pourquoi même les cuisines de certains écomusées ont désormais l’air aussi accueillantes, avec leurs boiseries fraîchement brossées et leurs murs blanchis à la chaux, que les maisons d’été de la classe moyenne cultivée. Et c’est pourquoi les restaurateurs de mobilier amateurs tendance « IKEA » ne sont pas les seuls à s’être dévoués au lessivage (et ont dû découvrir que les meubles en bois tendre mis à nu, avec leurs rainures et leurs bouchons de nœuds, ont tous été autrefois conçus pour être peints). Par le passé, le bois n’a pas toujours été utilisé avec l’ouverture d’esprit que nous sommes tentés de déduire de l’éthique architecturale du modernisme. Dans le Montafon, pour ne citer qu’un exemple, des maisons construites en rondins aux XVIIe et XVIIIe siècles ont été recouvertes d’une épaisse couche d’enduit. Ce n’est pas pour des raisons de protection contre l’incendie, comme on l’a longtemps supposé, mais pour des raisons de statut social et pour égaler les magnifiques constructions en pierre de type « roman ».

« Se rejoignent, dans nos représentations changeantes d’une utilisation honnête et authentique du bois, les goûts socialement négociés et les représentations de l’ancien, toujours créées anachroniquement à partir du présent. »

Même, et surtout, à la campagne, le bois a longtemps été dissimulé dans les intérieurs et soustrait au vieillissement naturel. Certaines chambres de fermes qui, aujourd’hui dans les écomusées ou en tant que mise en scène de restaurants axés sur l’expérience, peuvent sembler tout juste sorties des mains réfléchies d’un maître menuisier préindustriel, ont passé une bonne partie de leur existence sous des couches de peinture à l’huile — des couches qui recouvraient les murs, les plafonds et même les planchers. Depuis la fin du XIXe siècle, les peintures se déclinaient volontiers dans des teintes changeant au gré de la mode, entre le beige, le gris et le brun. Des couleurs qui rappellent aujourd’hui les peintures des vieux wagons de chemin de fer et qui ne correspondent pas du tout à notre image de la ruralité. À l’époque, était pauvre celui qui n’était entouré que de bois ; il fallait un changement de paradigme romantique pour considérer beau et précieux le bois nu et non traité. Contrairement à la Scandinavie, aux Pays-Bas ou même aux villes suisses, où un goût bourgeois sait encore aujourd’hui apprécier l’élégante discrétion des portes et des boiseries de préférence grises et laquées, la plupart des souvenirs d’une utilisation non rustique du bois ont été effacés en Autriche.

« La réutilisation du bois était moins l’exception que la règle. Ce que les démolitions et les avalanches ont mis à nu était, dans la mesure du possible, réutilisé à un autre endroit. »

Ces dernières années, la recherche en matière de construction, souvent menée en relation avec les grands écomusées européens, a notamment donné deux résultats vraiment impressionnants. D’une part, elle a pu identifier, grâce aux méthodes précises de détermination de l’âge du bois (dendrochronologie) et à une recherche morphologique menée avec des moyens quasiment criminalistiques, un patrimoine de constructions médiévales d’une ampleur encore insoupçonnée il y a quelques années. D’autre part, elle a étonné par ses déclarations sur les couleurs des bâtiments historiques. Mais comme cela va à l’encontre des images courantes de la construction et de l’habitat traditionnel, elle restera sans doute aussi inaudible que les découvertes et les débats du XIXe siècle sur les couleurs des temples antiques.

Par ailleurs, les analyses ont pu confirmer ce dont on s’est toujours douté en observant en détail la charpente d’une maison urbaine du début de l’époque moderne ou une construction alpine en rondins : la réutilisation du bois était moins l’exception que la règle. Ce que les démolitions et les avalanches ont mis à nu était, dans la mesure du possible, réutilisé à un autre endroit.

Peu à peu, les écomusées s’approprient également les principes de la protection des monuments historiques, selon lesquels il ne s’agit pas de reconstruire sans traces un état originel supposé, mais d’assurer une historicité visible. Pas toujours appréciées par les visiteurs, les couches d’utilisation passées — papiers peints, peintures, traces de transformation — sont désormais de plus en plus souvent laissées visibles, et l’on a également reconnu qu’une poutre remplacée par du bois neuf n’est pas moins respectable que la transformation d’un bois ayant perdu le gros de sa substance en matière plastique (par l’injection de résines synthétiques). Nos conceptions européennes de l’authenticité, fortement influencées par le culte catholique des reliques et la sacralité du matériau, sont cependant encore loin de reconnaître comme authentique un bâtiment qui, au fil des siècles, est reconstruit régulièrement avec du bois neuf, tout en conservant la même forme. Pourtant, nous rencontrons bien de telles pratiques : lors de la couverture d’un toit avec des bardeaux d’épicéa ou de mélèze comme lors du remplacement successif ou cyclique d’un bardage, forme la plus simple de protection d’une façade en bois. Même les célèbres églises en bois du nord de l’Europe voient de temps en temps leurs clôtures menuisées remplacées. Mais où sont les exemples d’une telle pratique à l’heure actuelle ?

« Nos conceptions européennes de l’authenticité, sont encore loin de reconnaître comme authentique un bâtiment qui, au fil des siècles, est reconstruit régulièrement avec du bois neuf, tout en conservant la même forme. »

Les architectes du Vorarlberg, pour lesquels la construction en bois aurait presque été un stigmate s’ils n’avaient pas réussi à temps à détacher le matériau des formes traditionnelles et à le soustraire à la « régionalité », pourraient remplir des livres entiers avec des récits sur la manière de gérer le vieillissement du bois : leurs constructions, autrefois vilipendées comme « Vogelehüser » (cabanes à oiseaux) et « Hennaställ » (poulaillers), n’ont pas seulement cherché à se rattacher économiquement et écologiquement aux traditions de la construction en bois, mais ont également bouleversé les ordres symboliques — populaires et parvenus. Ils enfreignirent la coutume selon laquelle le côté d’une maison exposé aux intempéries, tout au plus, peut être fait de planches brutes, réservées sinon aux seules étables et écuries. Et en même temps, ils contrevinrent à la sobriété que s’imposait le modernisme en matière de choix de matériaux, selon laquelle le bois en tant que matériau de construction était rural, anti-urbain et antimoderne. Leur utilisation du bois — et ils ont depuis longtemps été suivis par des compagnons et des émules en dehors du pays — exige beaucoup des maîtres d’ouvrage et des habitants : on n’a volontairement pas toujours construit pour l’éternité, mais de manière flexible et en tenant compte de la variabilité probable des besoins (et des familles) actuels. Les tentatives d’échapper à la finitude, inhérentes à la pratique moderne de la construction et à ses matériaux, ont également été délibérément repoussées.

Enfin, le bois vieillissant peut aussi être un rappel du caractère éphémère de l’existence. On le voit par exemple dans la peinture de natures mortes ou dans les planches funéraires autrefois si célèbres dans certaines régions de Bavière, de Bohême et d’Autriche. En tant que bières ou planches de cercueil, elles étaient taboues et exclues de toute utilisation ultérieure. Leur élimination devait se faire de manière « naturelle », et c’est ainsi qu’elles auraient souvent été déposées dans les prés ou sur les petits ruisseaux pour servir de passerelles. Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’elles ont été mises à vieillir — peintes de manière symbolique et siglées de paroles évocatrices — clouées aux murs des maisons, au bord des chemins et dans les chapelles conservant par là pour un temps le souvenir des défunts. Le vieillissement du bois comme signe de la finitude : en 1931, le Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens [Dictionnaire des superstitions allemandes, N.D.T.], qu’il faut toujours considérer avec scepticisme, désigne lui aussi la vrillette [insecte xylophage, N.D.T.] comme un signe de mort ; le dictionnaire cite à ce sujet des preuves provenant de toute l’Europe, de « Doodskloppertje » [faucheuse, N.D.T.] à « Dengelmännle » [fantôme des contes alémaniques, N.D.T.], en passant par « Totenuhr » [horloge de la mort, N.D.T.], et prétend que « le tic-tac inquiétant de l’insecte invisible est interprété par le peuple comme un signe de mort et a un effet effrayant, notamment sur les malades superstitieux ». La protection du bois éloigne-t-elle de nous — avec le bleuissement, la pourriture, l’« anobium pertinax » et autres —la notion de vanité ? Qui sait… elle est en tout cas utile lorsqu’il s’agit d’assurer la pérennité des biens terrestres.

À supposer que l’on liste les choses créées par le monde mercantile moderne, les artefacts dont la fonction première est de protéger et de conserver — vis-à-vis d’autres choses — y prendraient une place importante. En font naturellement partie les nappes cirées, auxquelles non seulement les mains et les bras restent collés, mais sous lesquelles les vieux plateaux de table en noyer et en érable commencent à suer de manière invisible, ainsi que les panneaux en acrylique transparent qui, par mauvais temps, peuvent être glissés non seulement au-dessus des géraniums, mais aussi par-devant le garde-corps du balcon en bois, de toute façon plusieurs fois imprégné sous pression et de surcroît traité en complément. Même les nouveaux meubles de jardin en bois tropical le plus fin ne se passent pas de housses.

La question de savoir jusqu’à quel point le bois peut être bois et jusqu’à quel point il doit paraître juvénile lorsqu’il veut vieillir est une question qui doit toujours être reposée. Outre les réponses « sérieuses », qui peuvent aller parfois dans un sens et parfois dans l’autre, car elles reflètent aussi une diversité de conceptions esthétiques qu’il faut rendre plausibles, elle relève aussi de la sphère tout à fait privée : si une nouvelle table de salle à manger doit être vernie ou huilée, compte tenu de nos demoiselles désignées comme des destructrices potentielles [sic, non sans ironie… N.D.T.], ou s’il vaut mieux qu’elle reste non traitée — c’est une question dont ma femme et moi débattons en attendant, attablés contre un panneau de contreplaqué finlandais.

Texte

Bernhard Tschofen. « Über Totenbretter und andere Listen gegen die Vergänglichkeit », Zuschnitt, 4, 2001, 6–8.

Traduction inédite

Illustrations inédites