Introduction

Face aux risques naturels et à la détresse de ceux qui subissent les conséquences d’aménagements inadaptés, responsables politiques et ingénieurs spécialistes sont souvent prompts à répondre par des dispositifs techniques et défensifs, qui ne font qu’alimenter un sentiment d’inquiétude. Suite aux dévastatrices inondations vécues par les habitants de Blendecques (Pas-de-Calais) en 2023-2024, de futurs architectes et paysagistes se sont essayés à imaginer des infrastructures poétiques et festives, pensées avant tout pour le quotidien, et transformables au besoin en ouvrages de mise en sécurité. Ils explorent l’idée selon laquelle la plurifonctionnalité pourrait permettre de retisser des liens amicaux avec un paysage devenu inquiétant. Ils nous livrent leur témoignage après une année de résidence et de dialogue avec les habitants.

Traversée par le fleuve Aa, Blendecques est une petite ville représentative de nombreuses communes sur-aménagées : l’eau y est canalisée, masquée, invisible, remarquent les étudiants. « Les périodes où elle déborde de son lit sont les seuls moments de rencontre », relèvent Julie, Corentin et Nour : quand le fleuve se réveille et se montre, « il fait mal, détruit et humilie » constate Titouan. Des rencontres « ravageuses et traumatiques » qui alimentent selon eux un rapport anxiogène à l’élément, et que l’on s’empresse « d’endiguer, d’enfouir, ou d’effacer ». En effet, selon Matthias et Jade, il s’agit de voir que le paysage n’est pas seul vulnérable : « le sont aussi les liens que nous entretenons avec lui ». Face à cela, les infrastructures techniques ne semblent pas d’un grand secours. Censés protéger contre les crues, les ouvrages de rétention sont perçus comme aggravants, relève Hélène de ses entretiens avec les habitants : ils ne sont jamais assez nombreux et débordent eux aussi.

La question se pose d’imaginer un paysage où l’eau ne serait plus une menace mais une « présence familière », une « compagne ». Les étudiants s’interrogent : comment réconcilier les habitants avec le lieu où ils vivent, comment renouer une confiance avec le fleuve qui traverse leur ville ? Peut-on créer de la beauté avec le risque ? Peut-on travailler avec lui, non pas comme un problème à résoudre mais comme une matière à révéler ? Peut-on reconnecter les habitant·es au fleuve, non pas en luttant contre la nature, mais en s’y adaptant, en vivant avec elle ?

Écouter les sinistrés raconter leur expérience de la crue permet de comprendre la nécessité d’appréhender le temps de l’inondation de façon extensive pour sortir de la fallacieuse temporalité de l’urgence : au-delà du moment où l’eau monte, il y a celui de l’eau qui redescend, celui de l’attente des travaux de restauration, le temps infiniment suspendu des institutions et des assurances, mais aussi le temps long de la mémoire, seule à-même de préserver le futur. Face à ce temps étendu, la solution technique qui ne répond qu’à l’urgence ne suffit manifestement pas.

L’objectif doit être plus grand, selon Titouan : « réinstaurer une dignité face au risque ». Transformer un héritage subi en patrimoine vivant, d’après Jade et Matthias. Et pour ce faire, proposer une « nouvelle grammaire d’aménagement, où l’infrastructure devient paysage et où la gestion du risque devient projet de territoire », proposent les deux futurs paysagistes.

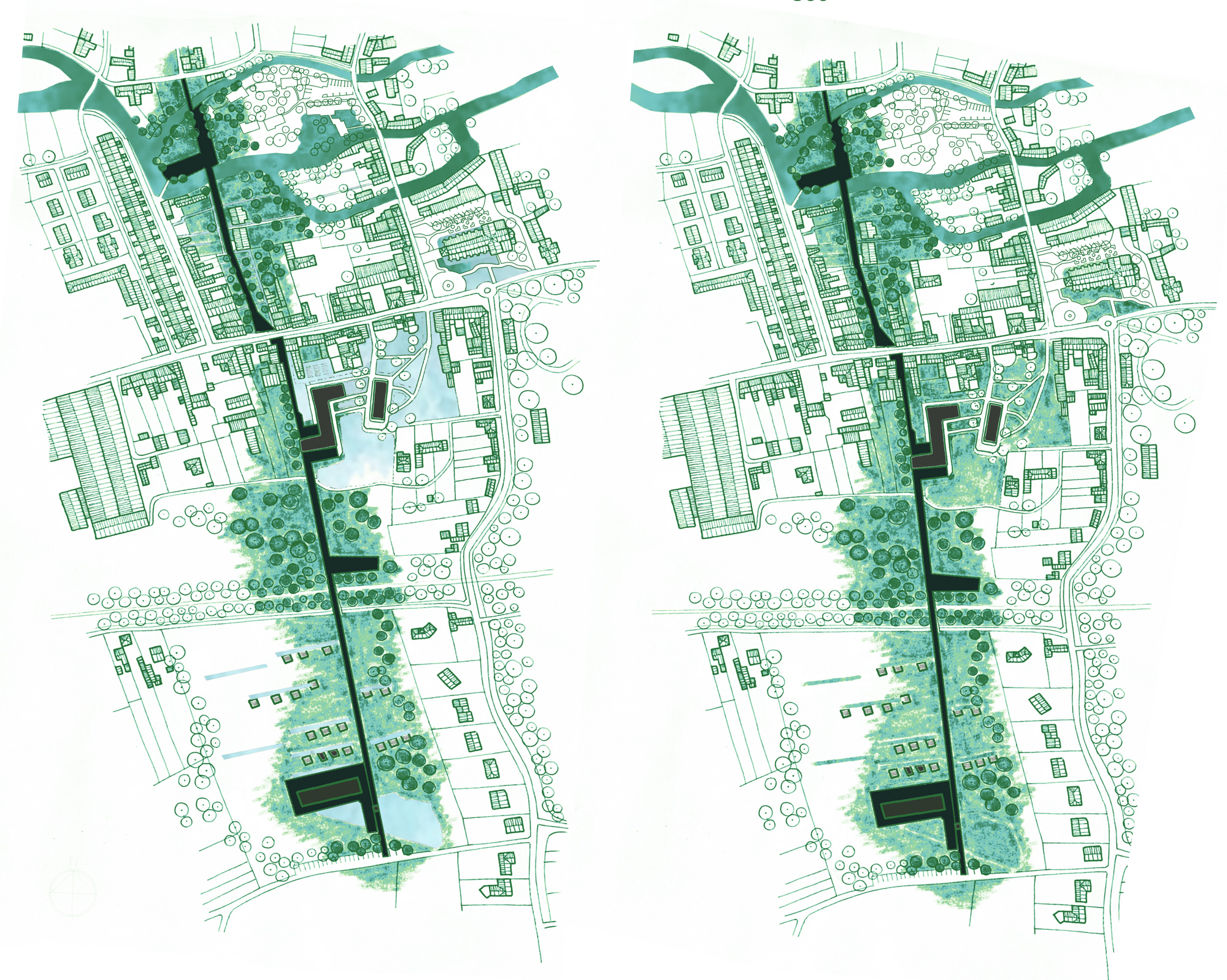

Leur enseignante Valérie Helman relate que l’hydrologue Christian Piel a ouvert une voie avec ses projets pour la Plaine-Saint-Denis, qui ont permis d’imaginer comment des bassins d'orage techniques inaccessibles pouvaient être avantageusement remplacés par des parcs publics inondables, évacuables en cas de besoin par quelques cheminements surélévés. Des « dispositifs paysagers sont aussi capables d’absorber les débordements », propose Hélène. « Espaces à vivre » avant d’être des infrastructures de sécurité et de rétention, ils peuvent devenir les « laboratoires d’une nouvelle relation à l’eau », imaginent Jade et Matthias : lieux de promenade, d’éducation, de jeu, de contemplation ne deviennent des outils de résilience qu’en temps de crise. Des noues, des alignements d’arbres, des jardins filtrants « offrent autant d’usages doux que de fonctions hydrauliques », suggèrent-ils. Les cheminements piétons, les vues recréées vers la rivière, les trames végétales participent à « réinscrire le fleuve dans le quotidien ». « Ce qui relevait autrefois de l’invisible ou de la crainte devient lisible, habité, poétique » racontent-ils. Les digues sont redessinées comme des paliers, les presqu’îles comme des espaces mémoriels. Les passerelles, belvédères ou les bases nautiques sont d’abord des lieux de promenade, d’activités récréatives, de sociabilité et d’horizons vers le paysage, où l’eau est rendue « visible, accessible et familière », proposent quant à eux Nour, Julie et Corentin, pour qui ces éléments mettent en valeur les paysages du quotidien via des « points de contact magnifiés ». « En cas de crue, ils changent de rôle et deviennent des appuis pour la sécurité des habitants », expliquent-ils. Titouan et son groupe imaginent quant à eux des pratiques festives et chorégraphiques, qui ancrent dans des habitudes joyeuses l’emprunt de certains chemins, comme une manière de préparer et guider, dans d’autres temporalités, les sinistrés de crue vers les points hauts. S’y trouvent des logements temporaires, habités par des artistes en résidence, des touristes, des voyageurs ou des travailleurs temporaires, qui peuvent à tout moment se transformer en habitats d’urgence.

A la logique strictement sécuritaire peut se substituer une approche vivante de la plurifonctionnalité, qui priorise l’accueillance des lieux, pensés de façon transformable en cas de crue. Inspirée de l’approche permacole théorisée par Bill Mollison, l’idée consiste à ce que chaque élément remplisse plusieurs fonctions : techniques, écologiques, sensibles, d'usage, économiques..., explique Valérie Helman. La frugalité des pratiques de mutualisation et de chronotopie est d’autant plus pertinente qu’elle est économique, relève-t-elle, tant du point de vue des ressources et des impacts environnementaux que des finances publiques en constante régression…

Synthèse d’un échange avec des étudiant·es en master de paysage et architecture à l’ENSAPL (2024-2025), ayant participé à l’atelier « Vivre avec l’eau à Blendecques » encadré par Armelle Varcin et Valérie Helman, en partenariat avec le collectif Cocon :

Matthias Fauger, Jade Corbillon, Hélène Peugnet et Justin Mignot (groupe 3), projet « De l’héritage au patrimoine »

Titouan Vernières (groupe 5), projet « La clique qui pleuve sur nos gronds »

Julie Patoux, Corentin Boinet et Nour Perard (groupe 7), projet « Les nouvelles traversées »

Valérie Helman, maître de conférences

Synthèse et édition pour Topophile : Sarah Ador