Introduction

qui Architectes : Landfabrik (Jeanne Rivière et Benoît Rougelot, avec le soutien ponctuel de Lucie Urgel, Chavdar Chenkov, Mélanie Bento, Lisa Combe, Joséphine Peineau, Isaure Goyet)

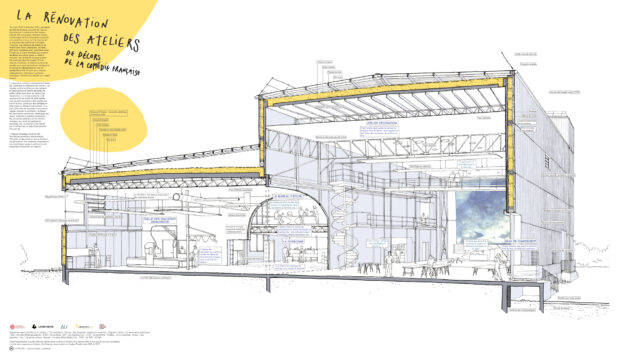

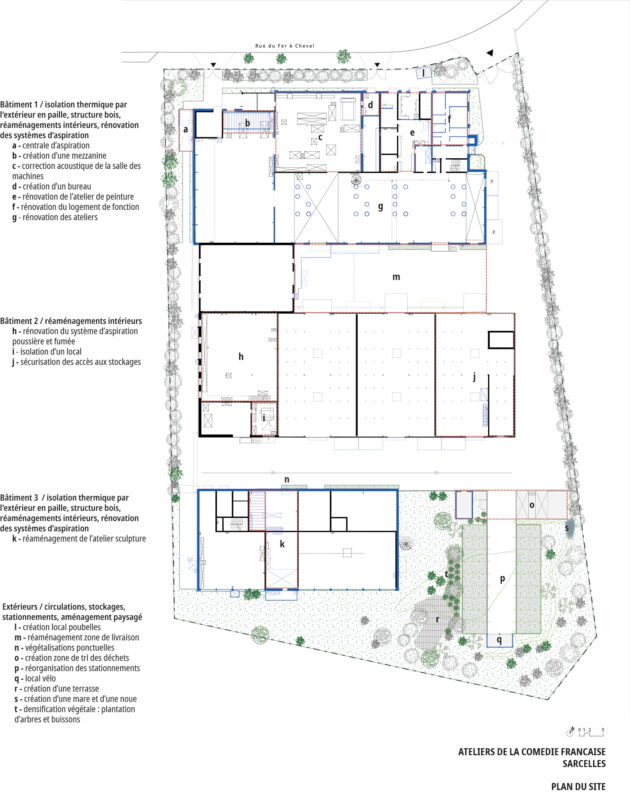

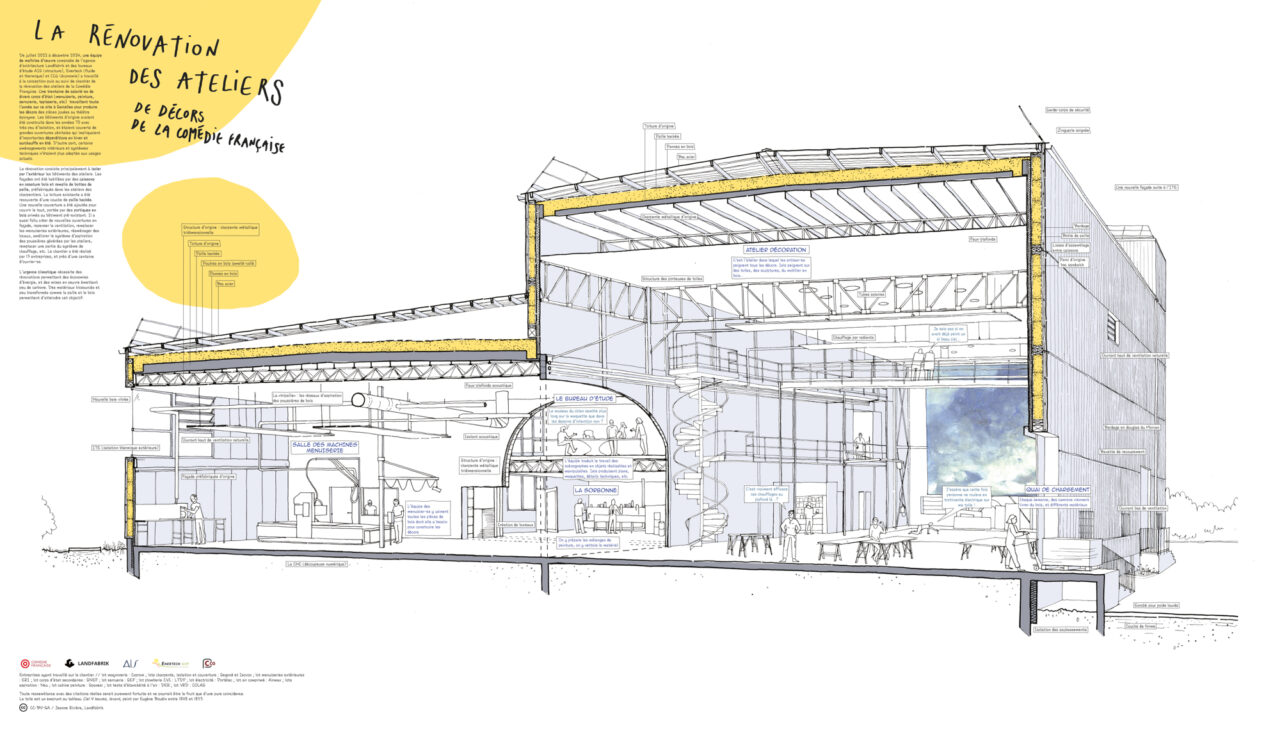

quoi Ateliers de fabrication des décors de la Comédie Française, deux bâtiments représentant 2940 m² de SP allant jusqu'à 16 m de haut

où 4 rue du Fer à cheval, 95200 Sarcelles

quand Études : juillet 2022 - février 2024 | Livraison : janvier 2024 - janvier 2025

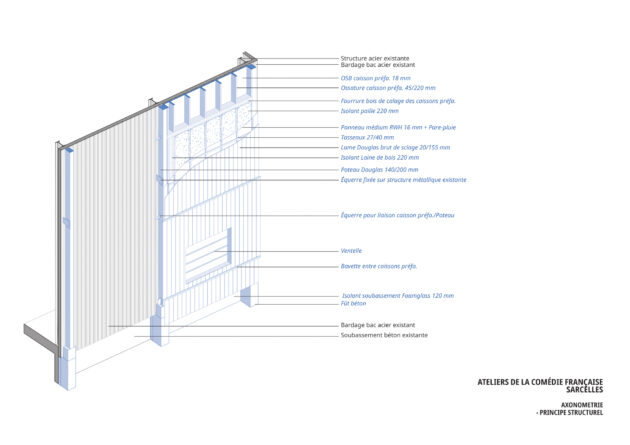

comment Existant : poteaux, poutres treillis ou treillis tridimensionnel en acier, voiles de parpaing, enveloppe en panneau sandwich (bac acier ou panneau métallique et laine minérale) | structure neuve bois (poteaux-poutres) | enveloppe en caisson bois pré-bardé avec des lames de douglas brute de sciage et isolé en bottes recoupées à 22cm d’épaisseur | isolation toiture en paille hachée | toiture en bac acier | marché public | lots séparés

pour qui Théâtre de la Comédie Française et notamment sa trentaine de salarié.es fabriquant les décors (directrice des bâtiments : Marie-Anne Geay & chargée de projet : Delphine Cedenot)

avec qui AMO : Switch | BE Structure : AIS | BE Fluides, thermique : Enertech | économie : CCG

par qui Maçonnerie : Coprom | Charpente : Segond | Caisson paille : Isovoo | Menuiserie : ERI | corps d'état secondaires: SNEF | Serrurerie: SEF | CVC PB: LTDF | CFO CFA: Portélec | Aspiration : NEU | Cabine peinture : Spanesi | test d’étanchéité: DER et Treenergy | VRD : Colas

combien 4,8 millions d’euros HT (hors machine-outil mais avec les aménagements intérieurs comprenant la mise au norme des systèmes d’aspiration) | objectif de réduction de 60% de la consommation énergétique | 551t de CO 2 économisé par le choix de matériaux biosourcés (et des fondations réduites) par rapport à une rénovation « conventionnelle »

Biosourcés

Martin Paquot | En 1984, les ateliers de décors de la comédie française quittent les Champs-Elysées pour une boite métallique dans une zone d’activités de Sarcelles. 40 ans plus tard, une rénovation thermique est de rigueur. Pourquoi maintenant ? Pourquoi une maîtrise d’ouvrage publique exige, dès la commande, l’emploi de matériaux biosourcées pour cette rénovation plutôt que les simples objectifs chiffrés de performance thermique et consommation énergétique ?

Marie-Anne Geay | Les conditions de travail des équipes étaient très rudes dans nos ateliers. Le confort climatique était un sujet de tension important et obligeait à décaler les horaires. En hiver, il était difficile de chauffer certains espaces au-dessus de 12 °C et les conditions en été étaient intenables : 36°C à l’intérieur quand il en faisait 30 à l’extérieur. Le décret tertiaire imposait également de réduire les consommations énergétiques de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Il fallait donc faire projet !

On a choisi dès le début du programme de travailler avec des matériaux biosourcés afin de réduire l’impact environnemental de l’opération de rénovation. La Comédie Française ne voulait pas barder tout le bâtiment avec des isolants pétrochimiques, fabriqués à l’autre bout du monde et qui polluent très lourdement en fin de vie. Notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, a suivi l’idée, engagé également dans une démarche écologique : il a financé le surcoût de l’opération, environ 7%.

La paille a été proposée par Landfabrik et grâce aux entreprises, Second et Isovoo, nous avons pu faire ce chantier en circuit très court : bois issu des forêts du Morvan pour construire des caissons, dans le Morvan également, qui seront remplis de matériaux isolants constitué de paille issu du champ d’à côté. Ce qui m’a surprise avec ce matériau, c’est le constat de son efficacité l’été, le confort d’été est la grande surprise pour moi et les équipes : 10 degrés de moins à l’intérieur lors des grands pics de chaleurs de cet été.

Benoit Rougelot | Pourquoi maintenant ? La Comédie-Française, sous tutelle du ministère de la Culture (son voisin historique au Palais-Royal) a une obligation d'appliquer le décret tertiaire. La maîtrise d'ouvrage a eu l'intelligence de se faire accompagner par une AMO éclairée sur les biosourcés, la ventilation naturelle et le low-tech : le bureau d’études Switch. Le cahier des charges de consultation de maîtrise d’œuvre était ainsi orienté. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que nous avons répondu à cette procédure de marché public.

Perspirance

Comment une maîtrise d’œuvre spécialisée dans l’emploi de matériaux naturels, dont une des qualités est de transpirer – ou perspirer –, aborde-elle la rénovation d’une boite métallique étanche ?

Benoit Rougelot | En isolation thermique par l'extérieur en botte de paille, il y a rarement de problématique de vapeur d'eau bloquée par le nouveau manteau. Les règles professionnelles de la construction paille sont très claires sur ce sujet : la botte de paille peut emmagasiner de la vapeur d'eau à condition qu'elle puisse sécher – dans la grande majorité des cas, par la membrane extérieure qui doit être ouverte à la vapeur d'eau (sans évidemment laisser passer l'eau liquide). Les enduits font souvent le travail. Dans notre cas, le pare-pluie sous le bardage ventilé permet cette gestion de la migration de vapeur d'eau. Néanmoins la boîte métallique (panneau sandwich) est très fermée à la vapeur d'eau. La gestion hygroscopique est donc gérée par les grands volumes disponibles et les ventelles de désenfumage et de ventilation naturelle. Les sanitaires sont ventilés mécaniquement.

Existant

Une rénovation est toujours déterminée par l’existant. Quelles étaient les caractéristiques et contraintes de l’existant ? Comment ont-elles guidé la conception ? Comment ajouter le poids d’une rénovation à une structure – verticale et horizontale – existante économique et optimisée ?

Jeanne Rivière | En effet, l’existant nous a imposé de fortes contraintes. La rénovation énergétique est un exercice d’architecture particulier, qui implique un type de conception qui diffère beaucoup d’une restructuration lourde. Ici, on répond à des besoins minimaux : confort thermique, aménagements fonctionnels. En termes écologiques (et économiques), en faire le moins possible est souvent la meilleure chose à faire, mais une telle approche modifie évidemment le cadre créatif traditionnellement associé au métier d’architecte. Nos gestes sont pour le moins discrets.

Les bâtiments existants étaient composés d’une ossature métallique qui portait une enveloppe elle aussi métallique, finement isolée, et une membrane d’étanchéité pour couverture. Les trois bâtiments du site ont une logique structurelle très similaire, très optimisé en matière et en coût. Ils ont été conçus dans les années 1970 et 1980, après le premier choc pétrolier, à une époque où le recours à des techniques très économes en acier était courant.

Le bâtiment principal (bâtiment 1), et qu’on a intégralement isolé, est composé de deux parties qui ont chacune leur mode constructif. La structure de la majeure partie du bâtiment, qui abrite les ateliers et monte en moyenne à 11 m, est composée de poteaux très élancés, pour beaucoup des sections d’environ 20 cm. Ils portent des poutres treillis : elles permettent de passer de longue portée avec une utilisation raisonné d’acier. Le bâtiment est habillé d’un complexe de bac sandwich (deux couches de bac acier qui abritent une fine lame de laine minérale) de 12 cm d’épaisseur, et recoupé par de larges voiles en parpaing qui assurent sa stabilité. Le bâtiment 3 est construit de la même manière, quoique moins haut.

La deuxième partie du bâtiment 1, plus basse (7 m), n’est pas constitué exactement par le même système constructif. Sa charpente a la particularité d’être tridimensionnelle : les membrures supérieures et inférieures ne sont pas alignées verticalement, l’ensemble forme un réseau interconnecté d’éléments en appuis sur des poteaux extérieurs et intérieurs. Une poutre composée de quatre sections carrées relie les poteaux intérieurs et permet de renforcer l’ensemble du maillage. Les poteaux extérieurs marquent l’esthétique du bâtiment et créent d’importants ponts thermiques. Des poutres déportées en façade ont pour rôle de porter une façade composée de différents éléments préfabriqués : menuiseries métalliques et panneaux métal/laine minérale d’environ 8 cm d’épaisseur.

La conception s’est adaptée à l'enveloppe telle qu’elle était, inchangée depuis sa construction. Elle a été isolée par l’extérieur et revêtue de bardage bois, ce qui modifie clairement son allure. Les ouvertures ont pour beaucoup été conservées telles quelles, mis à part quelques-unes qui étaient plus déperditives qu’autre chose, des allèges et des ouvertures zénithales ont été bouchées. Pour compenser la disparition de ces dernières, deux pans de façade ont été largement ouverts par de nouvelles baies vitrées. Pour finir, quelques ouvrants de ventilation naturelle ont été ajoutés.

La structure existante métallique avait en effet été dimensionnée au plus près. Début des années 1970, les ingénieurs ne prenaient pas les mêmes marges de dimensionnement des structures. L'étude de faisabilité initiale transmise concluait que les bâtiments ne répondaient pas, tels quels, aux impératifs de l’Eurocode. Il a été nécessaire de doubler la structure existante afin de porter l’isolant des murs et la nouvelle couverture, rendue nécessaire par l'isolation (par l’extérieur, aussi) de la toiture. Par ailleurs, le BET structure (AIS) a affiné l’étude de la structure, en lien avec le CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique), et a conclu que cet isolant en toiture (paille hachée) équivalait au poids des contraintes neige et vent prises en compte dans la structure existante. L’isolant pouvait donc les remplacer, et être porté par la structure existante, tandis que la nouvelle structure prenait à son compte la nouvelle charge neige-vent. Cela a permis de soulager et d’optimiser les ajouts en structure et en fondations auxquels nous avons procédé.

Cette nouvelle structure est donc composée de poteaux bois élancés, rivés aux poteaux métalliques existants par des sabots qui traversent l’enveloppe existante. Les caissons (ossatures bois isolées en paille) sont fixés entre deux poteaux, dirigeant leurs charges vers les nouvelles fondations de ces poteaux. A leurs sommets, des poutres de 14 à 16 m de long s’élancent pour couvrir ces portées données par l'existant.

Ces grandes portées, ainsi qu’une économie de projet serrée, nous ont contraint·es à faire usage de lamellé collé pour ces poutres, ce qui nous a empêché de n’avoir recours qu’à du bois local, et nous a contraint à nous approvisionner chez des très gros industriels. Si la construction bois est bien sur moins carbonée que son équivalent en béton, elle est loin d’être simplement bonne en soi. L’industrie du bois poursuit l’entreprise d’industrialisation de la forêt, en détruisant les sols et les équilibres écologiques sur le long terme. Les méga-scieries, qui ont gagné le monopole sur le secteur, sont un maillon important de ce processus. En maximisant la mécanisation du process de transformation, elles incitent à la monoculture de petit bois résineux et accélèrent la raréfaction des essences feuillues. En accomplissant parfois en une journée la production qu’une petite scierie mettrait un an à faire, elles détruisent les savoir-faire des scieries artisanales, capables de produire localement et de s’adapter aux spécificités des ressources qui les entourent. Si l’on n’avait pas été contraint.es par ces portées, on aurait préféré mettre en œuvre du bois massif, et essayé de s’organiser pour éviter ce genre d’approvisionnement.

Par ailleurs, quand c’était possible, dans d’autres parties de la charpente et des caissons bois, le bois massif a été privilégié, ainsi que le bois de France. Du bois du Morvan, la région des charpentiers et fabricants des caissons paille, a été employé pour le bardage, les liteaux, les pannes, et certains poteaux.

Comment avez-vous imaginé le système constructif et organisé le chantier pour interférer le moins possible avec les activités du site ?

Jeanne Rivière | L’isolation par l’extérieur était une demande de la MOA, on connaît sa pertinence thermique, et ça collait bien à l’impératif du site occupé. Si l’on a créé de nouvelles fondations en béton pour porter la nouvelle structure, le BET structure a travaillé finement avec le géotechnicien pour trouver une solution qui n’implique pas de reprise des fondations intérieures, malgré ce qui avait été préconisé par d’autres en faisabilité. Ce travail d’équipe a aussi permis d’économiser du béton, et de l’argent.

Aussi, l'entreprise Isovoo qui a préfabriqué les caisson bois/paille permettait de répondre à cet impératif en réduisant l’impact du chantier sur le site. Les caissons, bardés dans leurs ateliers, arrivaient sur camion le matin et étaient posés dans la journée. Cela permettait de réduire la zone de stockage et de travail sur un site déjà saturé.

Confort

Cette rénovation a été motivé par l’inconfort des individus travaillant dans les ateliers de fabrication des décors. Comment la qualité d’usage, le bien-être et la santé des travailleur·euses ont-t-ils guidé la conception ?

Jeanne Rivière | La nécessité d’améliorer le confort thermique des lieux était évidemment dictée par la réalité des conditions de travail des usager.es qui travaillent sur le site. Au-delà de cette rénovation énergétique, une partie significative du chantier a été dédiée à remplacer et ajouter des systèmes d’aspiration des poussières, pour la santé de celleux qui travaillent dans les ateliers. Enfin, la nature de la rénovation thermique et des aménagements intérieurs a été discuté avec les usager·es du site.

Marie-Anne Geay | A la Comédie Française, les équipes sont impliquées à travers d’ateliers de maîtrise d’usage. Des groupes de travail ont été constitués afin de suivre chaque étape de conception du projet. Les retours des usagers ont pu être pris en compte à chaque étape de la conception pour permettre de garantir une adéquation entre les besoins des usagers et les travaux réalisés. Cette démarche est coûteuse en temps et en implication humaine, mais le résultat est là. Une seule déception à l’issue des travaux : un robinet pas suffisamment technique… Ca va !

Les échanges avec la maîtrise d’usage ont été gage de qualité dans le projet. Cela a même permis d’aider lors des arbitrages budgétaires afin de réduire certaines prestations qui n’étaient pas forcément nécessaire pour permettre d’en payer d’autres plus utiles. Les idées apportées par les usagers permettaient de nourrir le travail avec les architectes et vice-versa. Cela a permis également d’échanger sur l’organisation de chantier et de réaliser ces travaux en site occupé sans trop de contraintes pour nos ateliers ni pour le déroulement du chantier.

Benoit Rougelot | Pendant la conception, nous avons pris le temps de consulter les usagers, afin de comprendre leurs conditions de travail, leurs activités exactes, leur posture de travail, leur nécessité d'attention, de concentration. Ceci a permis en fonction également des configurations de l'existant (parfois haut de plafond, parfois avec des zones d'éblouissement, de l'inertie...) d'adapter les réponses architecturales. Globalement, on isole avec un gros manteau en paille et on chauffe les corps plutôt que les grands volumes avec des panneaux rayonnants.

Vous avez déclaré que les étés précédents, lorsqu’il faisait 30° à l’extérieur, il faisait 6 degrés supplémentaires à l’intérieur. La région parisienne a souffert d’un épisode caniculaire en juin 2025, comment le bâtiment rénové s’est-il comporté passivement ? Vos simulations se sont-elles vérifiées ?

Benoit Rougelot | Avant notre intervention, pendant les étés chauds, il faisait 36°C à l'intérieur quand il faisait 30°C dehors. C'est bien la définition d'une bouilloire thermique. En hiver, il a pu faire 12°C à l'intérieur. Après intervention, pendant l'épisode caniculaire de juin 2025, il faisait toujours 10°C de moins qu’à l'extérieur. Le bâtiment n'est évidemment pas climatisé. Ces résultats corroborent les simulations thermiques dynamiques réalisées pendant les études. Nous devrions atteindre les objectifs 2050 du décret tertiaire.

Industrie

La boite à chaussure en acier et le caisson bois-paille font-ils bon ménage ? Ne sont-ils pas antinomiques dans ce qu’ils représentent : l’optimum industriel du productivisme déterritorialisé et l’opportunité d’une matière locale disponible ? Ne sont-ils pas similaires dans leur mise en œuvre : structure porteuse, remplissage, préfabrication hors site, levage à la grue, rapidité d’exécution, optimisation des coûts, reproductibilité, etc. ?

Jeanne Rivière | En effet, cela rejoint la question de la dichotomie artisanat/industrie. A ce sujet, je dirais que notre travail à nous, à Landfabrik – qui mettons en œuvre de la paille dans toutes sortes de bâtiments – se situe, sur ce point, sur une ligne de crête parfois un peu périlleuse.

D'une part, je tiens à ce que ces deux images (« boite à chaussure métallique » et « caisson bois-paille ») restent fortement antinomiques, parce que je souhaite que notre action nous permette d'aller vers des formes de production et de rapports sociaux les plus éloignés possibles de ceux qui dominent le marché du BTP. La « boite à chaussure métallique » peut être une métaphore pour parler du marché du BTP capitaliste dit conventionnel : industriel, reproductible, aliénant, rentable, polluant et carboné. De mon côté, j'aspire à ce que l'on s'organise autrement, et notamment dans le bâtiment puisque c'est de ce secteur dont nous parlons ici. La paille peut être employée pour ce qu'elle permet de prise d’autonomie vis à vis de l’infrastructure industrielle et des intermédiaires capitalistes – la paille est disponible dans le champ, nécessitant un simple compactage et ficelage avant mise en œuvre – ; de lien direct avec le matériau, produit localement et à bas prix, et son producteur·ice ; de réduction drastique de l'impact écologique du bâtiment ; de ce fait, je l’espère, d’une possible transformation du travail vers des formes moins aliénantes. Voilà pourquoi je tiens à cette antinomie.

Mais d’autre part, je dis qu’on est sur une ligne de crête périlleuse parce qu’on essaie aussi d’être stratégiques : rester puristes vis-à-vis de certains compromis auxquels on ne se prêtera pas, mais pour autant essayer de donner un peu d’écho à nos ambitions pour le champ de l’architecture. La paille ne suffit pas à elle seule et en elle-même à garantir la réalisation des possibilités que je viens d’énoncer. Nous sommes attaché.es à ce que le recours à la paille (et aux techniques écologiques en général) se diffuse et soit accessible en dehors des secteurs et des programmes où elle s’est initialement développée depuis la fin du XXe, celui de la maison individuelle principalement.

La question de la rénovation du patrimoine bâti existant est évidemment une question centrale pour l’architecture – moins produire, moins construire, rénover et habiter ce qui existe déjà, simple économie de matière et d’énergie. Et se confronter à un patrimoine comme celui des ateliers de la Comédie Française par exemple demande de procéder à un saut d’échelle, pour pouvoir réaliser l’isolation de ces 2800 m² de façade en paille. Le caisson bois-paille préfabriqué intervient ici, et vient répondre à ce besoin indéniable (quoique dans l’absolu on puisse remettre en question la nécessité de tant de m² chauffés destinés à fabriquer des décors à l’usage éphémère, mais n’allons pas trop loin ici) avec une capacité de production suffisante. La fabrique des caissons fait intervenir un système de rationalisation du travail et des coûts et temps de construction qui intègre la construction paille à une forme de productivisme.

Si la « boite à chaussure métallique » est « l’optimum industriel du productivisme déterritorialisé », le caisson bois-paille préfabriqué est une version de la construction paille qui propose une forme d’industrie, ici à très petite échelle. Celle-ci cède une partie du terrain au productivisme en rationalisant le processus de travail, en divisant les taches de manière plus importante que chez des petits artisans pailleux, et en recréant donc des postes de travail alloués à des tâches répétitives. Elle cède aussi une partie du terrain à la déterritorialisation parce qu’elle permet que le chantier soit à quelques centaines de km (350 km dans notre cas). Cela reste sans commune mesure avec une mise en œuvre de produits ultra-transformés requérant des industries lourdes délocalisées telles que la construction métallique et les isolants industriels, évidemment, mais cela doit être nommé.

On est donc face à une technique hybride, pas complètement artisanale, pas complètement industrielle. On cherche les formes d’organisation qui permettent de répondre aux besoins, dans un contexte donné. C’est un gros sujet, on pourrait discuter de ça pendant longtemps.

Je dirais que c’est intéressant et stratégique d’aller au-delà des analyses binaires, mais qu’il faut élaborer et diffuser de vraies lignes de fracture, aussi. Le sujet de la concentration des moyens de production et des profits est capital. C’est en mettant notamment cette question en avant, en situant que cette dynamique de concentration est un des piliers du système économique actuel qu’il nous faut saper, qu’on peut placer des limites claires à nos hybridations. Pour parler plus simplement : n’allons pas promouvoir le caisson bois-paille jusque chez Bouygues, Eiffage, Vinci, et autres gros. Il est impossible de composer avec eux. Cette question n’est évidemment pas la seule, j’ai aussi évoqué celle de la nature du travail et de son organisation, et il y en a beaucoup d’autres. Transformer l’éco-construction en un nouveau secteur de l’industrie du bâtiment est une absurdité, et c’est pourtant le projet d’une partie importante du secteur aujourd’hui.

Réplicabilité

Bien que le problème relève davantage de l’aménagement du territoire, cette intervention architecturale peut-elle déteindre sur les boites voisines et, peut-être, améniser la zone d’activité dans laquelle elle s’implante – voire les autres ?

Marie-Anne Geay | Les voisins sont venus à l’inauguration et ont été envieux de faire la même chose de leur côté. Outre les voisins de cette ZA, je pense plutôt à toutes les zones d’activités ailleurs. Ce qui est le plus intéressant dans ce projet c’est qu’il est réplicable. Toutes les « boites de conserves » de France et d’ailleurs pourraient choisir de faire un projet de rénovation énergétique semblable. Outre la réduction de consommations d’énergie et l’amélioration du confort thermique pour les usagers, cela permet également une requalification architecturale. Le bardage métallique aux couleurs déjà ternes ou parfois passées est remplacé par un bardage bois, qui est plus esthétique et chaleureux. A grand échelle, il permettrait une requalification de nos espaces commerciaux ou industriels en pourtour des agglomérations. Une belle idée… à faible impact carbone !

Benoit Rougelot | Intervenir sur un cas typique d'architecture, qui ont colonisé massivement les zones industrielles, est une opportunité de démontrer que ce n'est pas une fatalité d'aménagement. On peut (et on se doit de) les améniser en jouant sur le bien-être de ses usagers humains – et non-humains à travers les petits ménagements paysagers, noues et fruitiers – mais aussi sur une nouvelle esthétique de bardage bois. Le propriétaire voisin est venu pendant l'inauguration et a émis le souhait d'avoir la même chose ! On espère que c'est le début d'un patch.

Questions

Martin Paquot (visite le 10 avril 2025)

Réponses

Marie-Anne Geay (Comédie Française), Jeanne Rivière & Benoit Rougelot (Landfabrik)

Iconographie

Photographies : Augustin Dupuid, Marie-Anne Geay, Martin Paquot, Jeanne Rivière | Documents graphiques : Landfabrik | Dessin axonométrique : Jeanne Rivière.

Edition

Martin Paquot, avec la collaboration de Florent Paoli.