Introduction

Il y a 12 ans, Marc Le Cœur publiait une étude aussi érudite que passionnante sur la disposition spatiale des salles de classe des lycées du XIXe siècle. Ces lieux, que nous avons toutes et tous fréquentés pendant de longues années, nous paraissaient si uniformes, immuables mêmes. Si nous étions prompts à remettre en question l'enseignement, la pédagogie, l'emploi du temps… le lieu et l'espace où nous passions de gré ou de force l'essentiel de nos journées n'étaient jamais consciemment interrogés. « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIXe siècle » montre que l'histoire de ces lieux depuis le début du XIXe siècle n'était pourtant pas toute tracée. Nous republions donc cet essai à l'occasion des « rencontres internationales de la Classe dehors » à Poitiers cette année. Première partie : « d’un Empire à l’autre : des locaux indécis ».

« Le collège actuel est un vieux contre-sens,

Maurice Bernardin, élève de rhétorique au lycée Henri IV, Le lycée idéal, Fontainebleau, Ernest Bourges, 1874, p. 9.

Quelle demeure, hélas ! pour des adolescents

Amoureux du grand air, du soleil, de l’espace,

Que cet obscur cachot qu’on appelle une classe ! »

Les salles de classe comptent parmi les rares locaux dont chacun d’entre nous a une expérience personnelle, et leur arrangement peut sembler d’une évidence si familière qu’on serait tenté de le croire universel et intemporel. Divers dispositifs se sont pourtant succédé dans le passé mais, parce qu’il n’en reste souvent ni vestige, ni représentation, le souvenir en a disparu des mémoires. La plupart des travaux historiques qui ont été spécifiquement consacrés à l’espace et au mobilier des classes ne sont pas d’un grand secours : ils s’aventurent peu dans les époques antérieures aux années 1880 et visent surtout l’enseignement primaire [1]. Or, dans la France du XIXe siècle, les classes des lycées, où l’on pratiquait l’enseignement simultané, présentaient peu d’analogies avec celles des écoles communales, dont les méthodes d’enseignement furent d’abord le « mode mutuel » (en ville) et le « mode individuel » (à la campagne) [2] ; des différences subsistaient encore dans les premières années de la Troisième République alors même que l’uniformisation des normes conciliait peu à peu leurs configurations respectives (superficie, direction de la lumière, effectif, positions de l’enseignant et des élèves). En outre, les enfants n’y passaient pas le même temps : contrairement aux écoliers, les lycéens ne restaient en classe que deux heures consécutives matin et « soir » (c’est-à-dire l’après-midi), et effectuaient seuls l’essentiel de leur travail quotidien, en l’absence du professeur, dans une salle d’étude. Pour Michel Bréal, « la force motrice [était] hors de la classe, laquelle [marchait] à la remorque de l’étude » [3]. Enfin, si les classes étaient presque assimilables à la totalité du bâtiment d’école dans le primaire, elles ne constituaient qu’une faible part de ces grands internats qu’étaient encore les lycées : en 1843, sur les 120 000 francs auxquels on évaluait le mobilier d’un établissement neuf, on comptait seulement 750 francs (0,62 %) pour l’installation de chacune des onze salles de classe ordinaires (« gradins, tables, chaires et poêles ») [4] ; en 1860, 175 000 francs pour le mobilier complet, dont 1 000 francs (0,57 %) pour chacune des dix-huit classes [5] ; en 1891, 240 000 francs pour le mobilier complet, dont 1 500 francs (0,62 %) pour chacune des vingt-trois classes [6].

L’examen rétrospectif des classes de lycées pendant leur premier siècle d’existence n’offre pas seulement l’occasion d’exhumer des agencements et des usages oubliés [7]. Il éclaire aussi la nature des rapports qu’entretenaient alors professeurs et élèves, ainsi que les conditions dans lesquelles les leçons étaient données… et perçues.

D’un Empire à l’autre : des locaux indécis

Lors de la formation des premiers établissements, le gouvernement semble n’avoir donné aucune consigne relative à la disposition de leurs salles de classe [8]. En novembre 1802, Fourcroy se contentait de mentionner, parmi les locaux devant composer les « bâtiments des élèves », « des salles séparées et distinctes, en nombre correspondant à celui des classes » (c’est-à-dire un minimum de huit), qui devaient être placées au rez-de-chaussée et « soigneusement fermées hors des heures où les élèves y seront appelés » [9]. Ce laconisme se justifiait par la nécessité d’approprier des édifices existants, dont les distributions, rien moins qu’homogènes, n’étaient pas susceptibles de se plier à des normes trop strictes. Fourcroy ayant d’ailleurs recommandé d’affecter aux lycées un édifice choisi « parmi ceux qui ont été autrefois destinés à cet usage [sic] » [10], la plupart des salles de classe pouvaient être commodément celles des collèges de l’Ancien Régime ou des écoles centrales héritées de la Convention.

La Restauration n’avait pas plus de raisons que le Consulat et l’Empire de lancer une réflexion générale sur les conditions d’installation des lycées (« collèges royaux » à partir de février 1815), du fait de son peu d’empressement à multiplier le nombre de ces établissements qu’elle tenait pour des foyers d’irréligion et d’insubordination. Mais elle y instaura de nouvelles pratiques, qu’inspirait sa résolution de « rappeler l’éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs, et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu’ils ont reçus de leurs maîtres » [11]. Prononcée dès le mois d’août 1814, l’exclusion des éléments présumés corrupteurs – élèves comme adultes – fut un préalable [12] ; il fallait ensuite trouver des solutions aptes à contrecarrer tout dérèglement à l’avenir. Parmi celles qu’imposa l’important statut du 4 septembre 1821 – « charte scolaire » du nouveau régime, selon Francisque Vial [13] –, deux avaient trait à la distribution des enfants dans les salles de classe.

Attribuer des places

Pour déjouer la communication d’images ou d’ouvrages proscrits et prévenir la diffusion des idées subversives, on enjoignit d’abord aux professeurs de « [tenir] les élèves internes séparés des externes. Ils séparent même les externes entre eux, de manière que les élèves du même pensionnat se trouvent ensemble, autant que cela est possible » [14]. Naturellement, cette exigence nouvelle imposa aussi une réorganisation des mouvements à l’entrée et au sortir des classes, ainsi que le rappelait un ancien élève du collège royal de Rouen :

« Une fois la grille franchie, les élèves [externes] se séparaient pour aller se grouper sur les cinq ou six marches du perron donnant accès à la porte de leur classe respective, ou se placer au-dessous, dans la cour, quand leur nombre était plus considérable. C’est là qu’ils attendaient les professeurs jusqu’à ce que l’heure vînt avertir ceux-ci de sortir du vestiaire […]. Les rangs s’ouvraient pour leur livrer passage vers leur classe et les externes entraient immédiatement sur leurs pas. Peu de temps après, les internes occupaient le côté de la classe qui leur était assigné, en face des externes ».

[15]

La seconde solution consistait en l’introduction, au pied de la chaire du professeur, d’un « banc particulier, qui s’appelle le banc d’honneur » [16], où devaient prendre place, une semaine durant, les six élèves arrivés en tête de chacune des compositions hebdomadaires [17].

Quoiqu’elle renouât avec une tradition jadis en vigueur dans les collèges jésuites [18], la désignation de places spécifiques pour les élèves d’une même classe selon leur statut et leur mérite était une source d’embarras pour les professeurs (et bientôt les maîtres d’études [19]), privés à l’avenir du soin de composer librement le plan de leur salle [20]. La dissociation des internes et des externes, et le regroupement de ces derniers par institution ou pension, leur interdisaient de facto d’éloigner des camarades dissipés, et l’usage du banc d’honneur leur imposait en principe une perpétuelle redistribution des places : à l’issue de chaque composition du collège royal de Rouen, par exemple, « les six premiers élèves, internes et externes, prenaient place sur le banc d’honneur, quand ses dimensions le permettaient ; les autres se rangeaient sur les bancs du pourtour, d’après leurs places, et sur ceux qui occupaient le milieu de la classe, réservés aux derniers » [21]. En dépit des complications qu’elles entraînaient, ces pratiques n’en furent pas moins préconisées longtemps et influencèrent même certaines résolutions adoptées pour les écoles primaires au lendemain du vote de la loi Guizot : le 13 août 1833, le conseil royal de l’instruction publique estimait que, « dans les communes qui n’ont qu’une École, les garçons et les filles peuvent être admis simultanément […] avec les précautions nécessaires, et notamment celle d’une cloison à un mètre au moins de hauteur entre les enfants des deux sexes » [22] ; et en avril 1834, la « place au banc d’honneur » faisait son apparition parmi les récompenses décernées aux enfants des écoles communales [23].

Dans les classes de l’enseignement secondaire, la Restauration ne se préoccupait donc que des moyens de maintenir l’ordre et d’encourager l’émulation. La réflexion sur l’espace et le mobilier scolaires qu’avait lancée la Société pour l’instruction élémentaire peu après l’avènement du nouveau régime ne produisait aucun effet hors du cadre très contraignant de l’enseignement mutuel [24].

Ébauches de prescriptions

Les premières recommandations raisonnées émanèrent d’abord d’initiatives individuelles. Le pionnier en la matière semble avoir été l’ingénieur franco-italien Joseph-Antoine Borgnis (1781-1863) qui, en 1823, envisageait non seulement l’agencement et l’ameublement des salles de classe de collèges, mais aussi leur éclairage, leur aération et leur chauffage [25]. Onze ans plus tard, l’abbé Dominique-Charles Nicolle (1758-1835), fort d’une longue carrière vouée à l’instruction publique [26], imaginait lui-même la création d’un « collège nouveau », dont il avait étudié les moindres détails en collaboration avec l’architecte Adrien-Louis Lusson (1790-1864). L’abbé Nicolle était moins sensible que Borgnis aux questions d’hygiène mais, en pédagogue éprouvé, il avait compris que chaque classe ne devait pas abriter plus de trente élèves et qu’un mobilier adéquat (« six tables avec cinq pupitres sur chaque table ») était le meilleur moyen de circonscrire cet effectif [27].

Le ministère de l’Instruction publique ne tint aucun compte de ces réflexions quand, en 1843, sous l’effet des sollicitations d’un nombre croissant de municipalités et du présage de chantiers imminents, il se résolut à donner des consignes pour l’établissement des collèges royaux [28]. C’est dans ce texte encore sommaire qu’on trouve les premières véritables prescriptions officielles relatives à l’espace de la classe : l’administration fixait leur hauteur (« cinq mètres au moins »), déterminait la nature du sol (un plancher, « élevé au-dessus du niveau de la cour de deux décimètres »), décrivait le mobilier des élèves (« des tables en chêne de soixante-sept centimètres de largeur, supportées par des tiges en fer ») et prescrivait un chauffage « par des calorifères, au moyen desquels la température sera toujours égale et l'air toujours renouvelé ». Enfin, elle consacrait officiellement un dispositif spatial que tous les lycées étaient invités à adopter.

Des échanges de haut et de loin

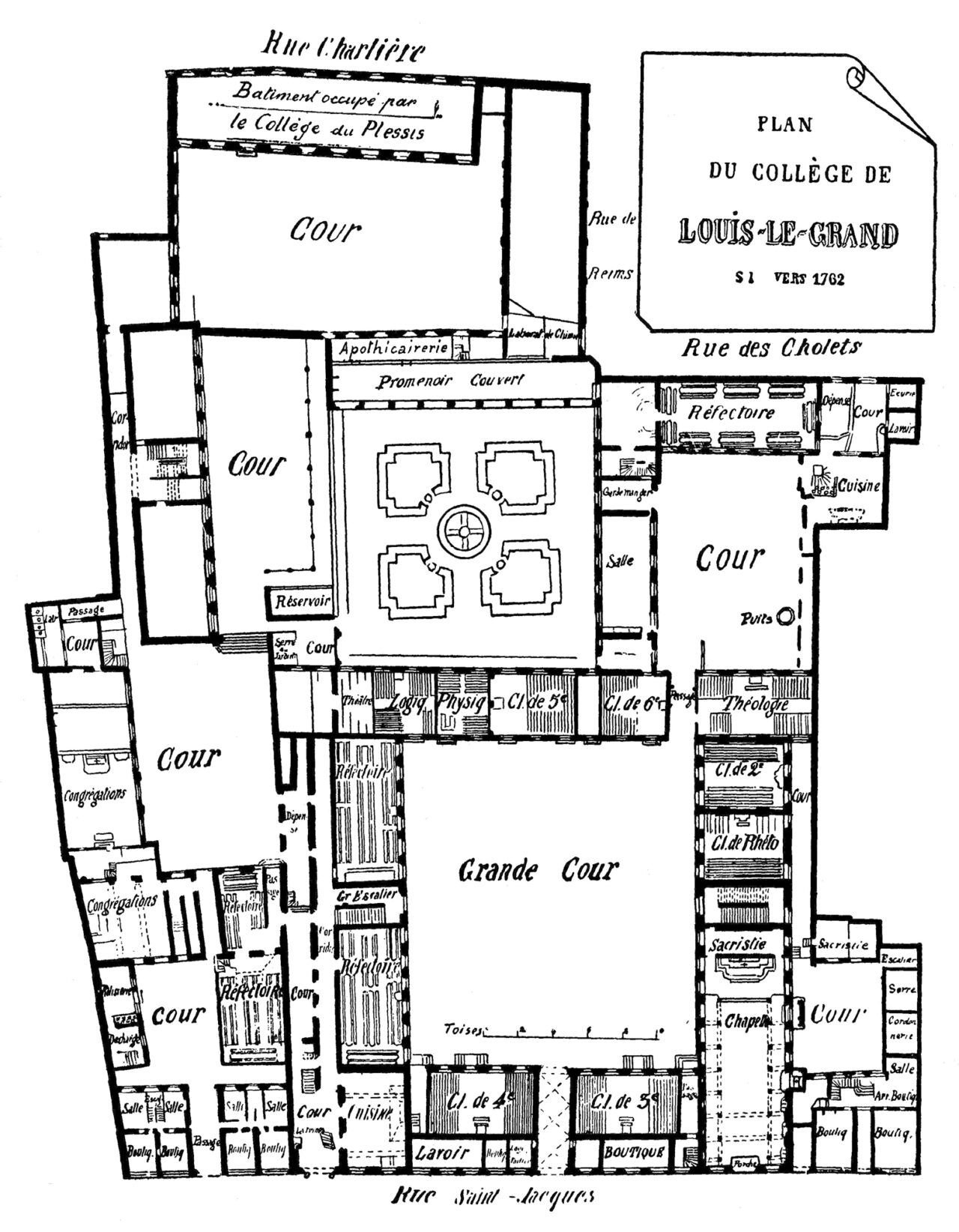

Les classes ne présentaient jusqu’alors aucune uniformité. Un plan du rez-de-chaussée du collège de Louis-le-Grand relevé au lendemain du départ des Jésuites montre que, dès le XVIIIe siècle, leurs distributions pouvaient d’ailleurs varier d’une salle à l’autre au sein d’un même établissement (ill. 1). Se ressentant des pratiques anciennes, lycées ou collèges royaux des premières décennies du XIXe siècle perpétuèrent essentiellement trois types d’agencement différents.

Dans le plus sommaire d’entre eux, les élèves disposaient d’une ou deux rangées de bancs – et plus tard de tables – disposés à la périphérie de la classe (ill. 2). Sous la Restauration, ce système demeurait notamment en vigueur au collège royal de Rouen : « Dans tout le pourtour, le long des murailles, étaient appliqués de solides bancs de chêne, avec dossier, et marchepied, qui remontaient, bien sûr, pour la plupart, au temps des Jésuites » [29]. Jules Simon (1814-1896), puis Louis Liard (1846-1917) en relataient aussi l’usage dans les collèges communaux de leur enfance, respectivement à Vannes (« deux énormes bancs adossés de chaque côté à la muraille » [30]) et à Falaise (« sur trois côtés, fixé au mur, un large banc courant » [31]).

À cette solution du banc continu, flexible et peu dispendieuse [32], s’apparentait un aménagement plus pérenne qu’un jeune professeur, Eugène Manuel (1823-1901), découvrit en 1846 dans la classe « oblongue » qu’on lui avait affectée au collège royal de Dijon : « la chaire au bout, les gradins des deux côtés de la salle et non pas en face de la chaire […] ; devant moi je n’ai que la porte » [33].

Si ces deux configurations plaçaient symboliquement l’enseignant au milieu de ses élèves, elles lui imposaient aussi d’incessantes contorsions [34] ; en outre, le maintien des adolescents en vis-à-vis pendant la leçon pouvait attiser les chahuts. En 1843, le ministère opta donc pour une troisième combinaison qui, au demeurant, semblait déjà plus répandue : tous les lycéens devaient être dorénavant « placés sur des gradins en face du professeur ».

Ce dernier dominait traditionnellement son auditoire depuis une chaire très élevée, à laquelle il accédait parfois « par une échelle » [35]. C’est qu’il lui fallait non seulement surveiller l’ensemble des élèves, mais aussi être vu et entendu de chacun d’eux. Son siège, toutefois, n’avait pas toujours l’apanage d’un tel promontoire. Stendhal rapporte qu’à l’école centrale de Grenoble il fallait également gravir « trois degrés » pour parvenir au tableau de la salle de mathématiques – « une ardoise de six pieds sur quatre [1m95 x 1m30], soutenue à cinq pieds de haut [1m62] par un châssis fort solide » [36] –, de sorte que « la tête du démontrant était bien à huit pieds de haut [2m60] » [37] ; et au collège royal de Louis-le-Grand, depuis 1838, deux autres petites chaires, dressées dans les angles antérieurs des classes, accueillaient les deux élèves les mieux notés à la dernière composition, les suivants s’asseyant, quant à eux, sur le banc d’honneur [38]. Les gradins très pentus que l’on généralisa bientôt à l’autre bout des salles ne formaient en somme qu’un contrepoint à ces intimidants sommets (ill. 3).

La combinaison de la co-visibilité (comme principe) et du double relief (comme moyen) était assurément propice à la leçon et à la discipline. Mais en consignant professeur et élèves dans deux parties circonscrites de la classe, elle bridait tout contact personnalisé entre le premier, simple orateur engoncé dans sa tribune, et les seconds, souvent livrés à eux-mêmes [39]. « Des bandes de jeunes gens voltigent chaque année devant la chaire du professeur, comme des oiseaux de passage. Le maître sait à peine d’où ils viennent et où ils vont », déplorait Edouard Maneuvrier en 1888 [40]. Cela exacerbait l’antagonisme de l’adulte et des adolescents, qui se mesuraient dès lors à distance, depuis des coteaux opposés. Si tel professeur pouvait se griser de la prééminence que lui conférait sa position (« Je plane du haut de ma chaire sur mes trente-six sujets […] ; je leur donne l’ennui d’obéir, pour me donner le plaisir de commander » [41]), d’autres, au contraire, n’affrontaient leur classe qu’avec appréhension : « Réfléchissez un peu ! quatre heures par jour en face de quarante paires d’yeux ennemis, qui saisissent le moindre oubli au vol, pour vous le faire payer par quelque mauvais tour ! » [42]. Le décorateur Francis Jourdain (1876-1958) résumait le point de vue du camp adverse : « Pendant bien longtemps, je n’ai pu voir en mes professeurs que des ennemis naturels appartenant d’ailleurs à une autre race que moi et mes proches. Le centaure est composé d’un homme et d’un cheval. Le Professeur est fait d’un homme et d’une chaire » [43]. On ne pouvait mieux dire combien cette hostilité réciproque se nourrissait de l’immobilité imposée et du face à face subi, deux heures durant, deux fois par jour.

Toutefois, leur mode d’agencement n’était pas le seul désagrément des classes d’alors. Les prescriptions de 1843, moins anodines qu’il n’y paraît, condamnaient en creux les installations vicieuses de la plupart d’entre elles.

L’indigence en partage

Les classes étaient souvent carrelées mais rarement chauffées, sinon par un médiocre poêle de fonte dont la température « s’élevait très vite [et] tombait de même » [44] ou qui ne produisait d’effet que « dans un rayon d’environ deux mètres, le surplus restant à l’état de glacière » [45]. Pendant le terrible hiver de 1830, « l’encre gelait au bout de la plume » à Langres [46], tandis qu’à Rouen, on dut suspendre les cours pendant une semaine en raison du froid [47]. Vingt-cinq ans plus tard, le lycée de Coutances n’était pas mieux loti :

« Imagine des classes où l’on ne peut allumer de feu, parce que les poêles sont si mal construits, que le vent rabat la fumée dans la pièce, et qu’il faut ouvrir la fenêtre, à moins de préférer être aveuglé ou asphyxié ! Je fais ma classe en paletot, cache-nez et gants, et j’ai l’onglée ! […] Nous nous plaignons. Mais qu’y faire ? Il n’y avait jamais de feu du temps du collège communal ! Coutances a eu la vanité de se donner un lycée ; mais elle est si misérable que les fonds sont épuisés, et qu’elle ne veut ou ne peut plus payer ».

[48]

La lumière n’était guère mieux prodiguée que le chauffage. En 1839, « l’éclairage à l’huile triomphait partout » à Louis-le-Grand [49], mais l’absence de lampes à Bourbon [Condorcet] imposait d’écourter les classes du soir d’un quart d’heure pour ne pas finir dans l’obscurité [50]. Les lampes à huile n’étaient du reste qu’un médiocre palliatif à l’assombrissement du jour : un rapport de 1875 signalait encore qu’au lycée Henri IV « l’impossibilité où se trouvent les élèves soit d’écrire, soit de suivre des yeux une explication ou de lire un devoir, oblige souvent les professeurs à suspendre les exercices les plus utiles [en fin d’après-midi], et constitue une cause de désordre, ou une perte de temps, ou, pour le moins, un embarras préjudiciable aux études » [51].

Surtout, les classes ne furent longtemps pourvues d’aucune table, sinon parfois devant le banc d’honneur [52]. Quand les bancs ordinaires étaient simplement placés le long des murs du pourtour, les élèves pouvaient au moins recourir à un expédient : « ceux qui ne voulaient pas écrire sur leurs genoux, se munissaient à leurs frais d’une “bancelle”, qui était un petit banc mobile. Ils s’asseyaient dessus pour les écritures et du banc se faisaient une table » [53]. Mais sur les gradins, les bancs eux-mêmes faisaient défaut. André Gide (1869-1951) en avait fait l’expérience en 1881, comme externe, au lycée de Montpellier : « Je doute si ce lycée avait beaucoup changé depuis le temps de Rabelais. Comme il n’y avait de patères nulle part où pouvoir accrocher ses effets, ceux-ci servaient de coussins de siège ; et aussi de coussins de pieds pour le voisin d’au-dessus » [54].

Ce dénuement n’avait qu’un mérite : il permettait de confier toujours plus d’élèves à un seul professeur. De fait, les effectifs, parfois clairsemés en province, étaient pléthoriques dans la capitale. Dès la Restauration, en dépit des règlements limitant en principe à soixante le nombre d’enfants par classe [55], il n’était pas rare qu’une centaine d’entre eux assistent aux même leçons et, en 1879, on observait toujours que « dans certaines classes, il n’est possible d’arriver à la chaire du professeur qu’en enjambant les bancs sur lesquels les élèves sont assis, quelques-uns sans avoir même une table pour écrire » [56].

Dans la seconde moitié du siècle, plusieurs voix s’élevèrent contre « le supplice de prendre les dictées […] sur ses genoux, le corps plié en deux, en tenant son cahier et son encrier d’une main, et sa plume de l’autre » [57], mais nulle critique n’égala le ressentiment de Paul Verlaine (1844-1896) quand il évoqua le mobilier « furieusement primitif » du lycée Bonaparte [Condorcet] de son enfance :

« J’admets que c’était un lycée d’externes ; mais on ne peut pourtant pas voir une raison pour offrir à des fils de gens qui paient cher, de pareils amphithéâtres de purs bancs sans tables devant, ni rien de rien en fait d’autre confortable. Et j’abomine, ici, en plein grand public, les divers régimes, républiques ou monarchies, et vice versa, qui se sont contentés de ces sièges pour leurs futurs hommes instruits sérieusement. Voyez-vous cela d’ici ? le cul sur une planche de corps de garde, de violon, à plus justement parler ; la poitrine et les épaules courbées vers les genoux où quelque "buvard" était chargé de recueillir dans ces conditions un texte grec ou latin. La chaire même du professeur était un chef-d’œuvre de monstrueuse incommodité… ».

[58]

Souvent amassés sur ces antiques et rudimentaires gradins, dans des salles confinées, sombres et froides, les lycéens enduraient de déplorables conditions de travail.

Cet article a paru initialement dans la revue d’Histoire de l’éducation : Marc Le Cœur. « La chaire et les gradins : De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIXe siècle », Histoire de l’éducation, no 130 (1 avril 2011) : 85‑109. https://doi.org/10/fznzk7. Nos remerciements à Marc Le Cœur pour sa permission de le republier.

Notes

[1] Pour la France, voir les deux articles d’Henri Bresler : « Le tableau noir de la classe » in Anne-Marie Châtelet (dir.), L’École primaire à Paris. 1870-1914, Paris, Délégation à l’Action artistique de la Ville de Paris, 1985, p. 39-42, et « Du tableau noir au tableau vert de la classe, ou l’histoire du mobilier scolaire » in Anne-Marie Châtelet (dir.), Paris à l’école, “qui a eu cette idée folle…”, Paris, Pavillon de l’Arsenal/Picard, 1993, p. 106-116.

Parmi les principales études étrangères, citons Thomas Muller et Romana Schneider, Das Klassenzimmer. Schulmöbel im 20. Jahrhundert, Munich, Prestel, 1998 ; id., Das Klassenzimmer vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 2010 ; et lan Grosvenor, Martin Lawn et Kate Rousmaniere (dir.), Silences & Images. The Social History of the Classroom, New York, Peter Lang, 1999, coll. « History of Schools and Schooling », 1999.

L’article que Dell Upton a consacré à l’enseignement mutuel aux États-Unis est l’un des rares à remonter au début du XIXe siècle : « Lancasterian Schools, Republican Citizenship, and the Spatial Imagination in Early Nineteenth-Century America », Journal of the Society of Architectural Historians, n° 55, 1996, p. 238-253 ; traduit dans Histoire de l’éducation, n° 102, mai 2004, p. 87-108.

[2] Jean Chaumeil soulignait que « l’enseignement simultané a eu de la peine à passer des lycées et collèges aux écoles primaires » : J. Chaumeil, Manuel de pédagogie psychologique, 2e éd., Paris, Eugène Belin, 1886, p. 217)

[3] Michel Bréal, Quelques mots sur l’instruction publique en France, Paris, Hachette, 1872, p. 188 (« La classe […] contrôle le travail de l’étude et fournit pour l’étude de nouveaux matériaux à mettre en œuvre », ibid., p. 187-188).

[4] L’ensemble du matériel (instruments, appareils, collections, cartes, modèles de dessin, etc.) et du mobilier destinés à l’enseignement proprement dit, non compris l’équipement des bibliothèques et des salles d’études, se montait à 28 410 francs (23,7 % de l’estimation totale) : « Indication du mobilier à fournir pour l'établissement d'un collège royal », 30 mai 1843, Bulletin universitaire, 1843, p. 135-138.

[5] 37 500 francs (21,43 %) allaient aux locaux d’enseignement : « État du mobilier à fournir pour les lycées », 21 avril 1860, Bulletin administratif de l’Instruction publique (ci-après : BAMIP), 1860, p. 92-98.

[6] 72 000 francs (30 %) allaient aux locaux d’enseignement : « Dépenses concernant le mobilier pour un lycée pouvant recevoir 200 pensionnaires », 1891, Encyclopédie d’architecture, 1891-1892, p. 112 et 126-128.

[7] Nous n’évoquerons qu’incidemment les salles de sciences et de dessin, communes à l’ensemble des élèves et qui nécessitaient chacune une disposition et un équipement singuliers.

[8] Pour une présentation générale des programmes de construction et du contexte de leur rédaction, voir Marc Le Cœur, « L'architecture et l'installation matérielle des lycées. La réglementation et sa mise en œuvre (1802-1940) », in Pierre Caspard, Jean-Noël Luc, Philippe Savoie (dir.), Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire, Lyon, INRP, 2005, p. 363-380.

[9] Instruction […] aux inspecteurs-généraux des études, et aux commissaires de l’Institut, chargés de l’organisation des Lycées, 13 brumaire an XI [4 novembre 1802], Recueil des lois et règlemens concernant l’instruction publique, depuis l’édit de Henri IV, en 1598, jusqu’à ce jour (ci-après : RLR), t. II, Paris, Brunot-Labbe, 1814, p. 298.

[10] Ibid., p. 297-298.

[11] Ordonnance du Roi portant règlement sur l’instruction publique, 17 février 1815, RLR, t. VI, 1822, p. 2.

[12] F. Guizot, Essai sur l’histoire et sur l’état actuel de l’instruction publique en France, Paris, Maradan, 1816, p. 112.

[13] Francisque Vial, Trois siècles d’histoire de l’enseignement secondaire, Paris, Delagrave, 1936, p. 190.

[14] Statut concernant les collèges royaux et communaux, 4 septembre 1821, art. 141, RLR, t. VII, 1824, p. 117. Jusqu’à l’apparition des externes surveillés et des demi-pensionnaires, les salles de classe furent les seuls endroits du lycée où se côtoyaient élèves internes et externes.

[15] F. Bouquet, « Souvenirs du collège de Rouen par un élève de pension, 1829-1835 », La Normandie. Revue mensuelle historique, archéologique, littéraire, etc., n° 14, août 1894, p. 423. La fin des cours obéissait à un protocole similaire : « Au premier roulement de tambour, les externes décampèrent. Au second roulement les internes descendirent des gradins » : Jules Girardin, Le Roman d’un cancre (1883), rééd. Paris, Hachette, 1899, p. 143.

[16] Statut concernant les collèges royaux et communaux, 4 septembre 1821, art. 143, RLR, t. VII, 1824, p. 117.

[17] Aucun texte réglementaire ne cita jamais le « banc de paresse » dont Flaubert mentionnait la présence dans une classe du collège royal de Rouen : Gustave Flaubert, Madame Bovary, [1857], rééd. Paris, Le Livre de Poche, 1972, p. 5. Peut-être s’agissait-il simplement d’une formule malicieuse désignant le banc d’honneur.

[18] Sous l’Ancien Régime, les classes du collège de Louis-le-Grand disposaient déjà de bancs réservés respectivement aux externes, aux boursiers et aux pensionnaires et, « comme dans tous les collèges de la compagnie », de bancs d’honneur « pour les premiers de la dernière composition ou du dernier examen » : Gustave Dupont-Ferrier, Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand (1563-1920), t. I, Paris, E. de Boccard, 1921, p. 101.

[19] Ce système ségrégatif fut étendu aux salles d’études quand se développa l’externat surveillé : Instruction sur la répartition des externes surveillés dans les salles d'études des lycées, 31 octobre 1853, BAMIP, 1853, p. 542.

[20] Ainsi qu’en témoigne un rapport du proviseur du collège royal de Charlemagne daté du 9 décembre 1820, Archives nationales (ci-après : AN), F/17/7603.

[21] F. Bouquet, art. cit., p. 427. On observera plus tard que, « à cause de ce va-et-vient incessant, le maître dans une classe nombreuse ne s’habitue jamais à trouver d’un coup d’œil chaque élève à sa place » : Ferdinand Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Première partie, t. I, Paris, Hachette, 1882, article « Banc d’honneur », p. 170.

[22] Avis relatif au traitement des instructrices, 13 août 1833, in Octave Gréard, La Législation de l’instruction primaire en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, 2e éd., t. II, Paris, Delalain Frères, 1891, p. 52. Voir aussi la Circulaire du ministre de l’Instruction publique relative à l’exécution de l’ordonnance du 23 juin 1836 concernant les écoles de filles, 13 août 1836, ibid., p. 265.

[23] Statut sur les Écoles primaires élémentaires communales, 25 avril 1834, art. 28, ibid., p. 127. Plus tard, on estima légitimement que le banc d’honneur « [semblait] avoir été introduit [dans les écoles] à l’imitation des collèges » : Ferdinand Buisson, op. cit..

[24] Sur les normes très précises qui furent établies à ce sujet, voir la première partie du Précis de la méthode d’enseignement mutuel : « Construction d’une salle, et sa disposition intérieure », Journal d’éducation, avril 1816, p. 17-24 ; voir aussi Anne-Marie Châtelet, La Naissance de l’architecture scolaire. Les écoles élémentaires parisiennes de 1870 à 1914, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 29-31. La méthode de l’enseignement mutuel fut officiellement autorisée dans les écoles primaires le 27 juin 1816, RLR, t. VI, 1822, p. 422-424.

[25] J.-A. Borgnis, Traité élémentaire de construction appliquée à l’architecture civile, Paris, Bachelier, 1823, p. 527 (« [Édifices consacrés à l’Instruction publique.] Collèges »).

[26] Il avait notamment fondé le lycée Richelieu à Odessa (1814), dirigé l’académie de Paris (1821-1824) et siégé au Conseil royal de l’Instruction publique.

[27] Abbé Nicolle, Plan d’éducation, ou projet d’un collège nouveau, Paris, Charles Gosselin, 1834, p. 55 (« Disposition du local destiné à l’enseignement »).

[28] Indication des locaux nécessaires pour l’établissement d’un collège royal, 30 mai 1843, Bulletin universitaire, 1843, p. 132-134.

[29] F. Bouquet, art. cit., p. 423.

[30] Jules Simon, Premières années, Paris, Ernest Flammarion, c. 1900, p. 74.

[31] Louis Liard, « Souvenirs de petite ville », La Revue de Paris, 15 octobre 1913, p. 674. La classe de cinquième du collège de Laon ne disposait alors que d’un « unique banc » : Ernest Lavisse, « Souvenirs », La Revue de Paris, 15 novembre 1911, p. 306.

[32] « Quand le nombre des élèves l’exigeait, d’autres bancs mobiles, plus primitifs, sans dossier ni marchepied, étaient placés au milieu de la classe pour recevoir l’excédent des élèves » : F. Bouquet, art. cit., p. 423-424.

[33] Eugène Manuel, Lettres de jeunesse, Paris, Hachette, 1909, p. 73.

[34] Eugène Manuel redoutait « un jour quelque torticolis, car je me tourne à droite et à gauche pour parler », ibid.

[35] Jules Simon, op. cit., p. 74. À Louis-le-Grand, sous l’Ancien Régime, « elle était en bois, en bois de chêne de préférence et parfois sculpté ; elle avait un dossier, une niche, des gradins » : Gustave Dupont-Ferrier, op. cit., t. I, 1921, p. 100 ; dans les premières décennies du XIXe siècle, elle était « placée sur une petite estrade assez haute [et] fermée de tous côtés ; une porte s’ouvrait à droite et une autre, à gauche », ibid., t. II, 1922, p. 137.

[36] Stendhal, Vie de Henry Brulard, [1890], rééd. Paris, Gallimard, 1973, coll. « Folio », p. 234.

[37] Ibid., p. 236.

[38] Gustave Dupont-Ferrier, op. cit., t. I, 1921, p. 137.

[39] Dans son évocation du lycée Saint-Louis à la fin des années 1850, Paul Alexis (1847-1901) observait que, « dans ces classes des lycées de Paris, où chaque professeur fait son cours à des [sic] cinquante élèves échelonnés sur des gradins en amphithéâtre, l’attention et l’assiduité sont, nécessairement, facultatives. Écoute le professeur et suit la classe, qui veut » : Paul Alexis, Émile Zola. Notes d’un ami, Paris, Charpentier, 1882, p. 37. Edmond About (1828-1885), ancien normalien, relevait lui-même que « ce n’est pas du haut de la chaire que le professeur, isolé par sa supériorité même, peut pétrir et redresser le caractère des enfants. Bon gré, mal gré, il leur laisse le soin et l’honneur de se corriger les uns les autres » : Edmond About, « Le lycée Charlemagne (Discours prononcé à la distribution des prix du 5 août 1883) », Nouvelles et souvenirs, 2e éd., Paris, Hachette, 1887, p. 323. Pour Ernest Lavisse (1842-1922), « nos professeurs étaient de braves gens sans aucun doute ; mais, de notre personne morale, ils ne souciaient guère. Je ne me souviens pas d’avoir entendu aucun d’eux adresser une exhortation morale sérieuse à aucun de nous. Il s’agissait de bien faire ses devoirs, de bien réciter ses leçons, de se bien tenir en classe » : Ernest Lavisse, art. cit., p. 312-313.

[40] Édouard Maneuvrier, L’Éducation de la bourgeoisie sous la République, Paris, Léopold Cerf, 1888, p. 96. Cet auteur considérait qu’il « ne saurait y avoir de véritable enseignement là où n’existe pas une intimité affectueuse entre celui qui enseigne et celui qui apprend », ibid., p. 95.

[41] Eugène Manuel, op. cit., p. 87.

[42] Francisque Sarcey, Étienne Moret, Paris, Calmann Lévy, 1876, p. 157.

[43] Francis Jourdain, Né en 1876, Paris, Éditions du Pavillon, 1951, p. 79. Dans la même veine, Marcel Pagnol (1895-1974) écrivit de ses professeurs qu’on « ne voyait guère que leur buste dans leur chaire, comme des centaures qui sont toujours à cheval, ou comme les caissières des grands magasins » : Marcel Pagnol, Le Temps des secrets, [1960], rééd. Paris, Éditions de Fallois, 1988, p. 233.

[44] Gustave Dupont-Ferrier, op. cit., t. II, 1922, p. 148.

[45] F. Bouquet, art. cit., n° 15, septembre 1894, p. 453.

[46] Alexis Pierron, Souvenirs du collège de Langres, Langres, 1855, p. 21.

[47] F. Bouquet, art. cit., n° 14, août 1894, p. 424.

[48] Lettre du professeur de rhétorique Arthur Bary (1829-1887) à sa mère, 20 février 1855, in Mme Charles Garnier, née Bary, Une famille parisienne universitaire au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1911, p. 234-235.

[49] Gustave Dupont-Ferrier, op. cit., t. II, 1922, p. 147.

[50] Lettre anonyme au ministre de l’Instruction publique, 17 novembre 1847, et rapport de l’inspecteur d’académie Danton au recteur, 5 décembre 1847, AN, F/17/7614.

[51] Rapport de l’inspecteur d’académie Eugène Manuel, 16 février 1875, AN, F/17/7528.

[52] Alphonse Karr, Raoul Desloges ou un homme fort en thème, t. I, Paris, Michel Lévy Frères, 1851, p. 95-96.

[53] Louis Liard, op. cit. p. 674.

[54] André Gide, Si le grain ne meurt, [1926], rééd. Gallimard, 1996, coll. «Folio », p. 105. Vers 1837, l’administration avait expérimenté l’installation de « petites tables » sur les gradins du collège de Louis-le-Grand mais cette pratique ne fut pas généralisée, en dépit de son succès : Cuvier, Matter et Taillefer, « Académie de Paris. Inspection générale de 1837. Collège royal de Bourbon », 20 avril 1837, AN, F/17/7613.

[55] Règlement sur l’enseignement dans les lycées, 19 septembre 1809, art. 26, RLR, t. V, 1820, p. 34 ; Statut concernant les collèges royaux et communaux, 4 septembre 1821, art. 139, ibid., t. VII, 1824, p. 116-117.

[56] Octave Gréard, « Note sur les besoins de l'enseignement secondaire à Paris » (30 avril 1879), AN, F/17/7574.

[57] F. Bouquet, art. cit., n° 14, août 1894, p. 424 ; voir aussi Aimé Riant, Hygiène scolaire. Influence de l’école sur la santé des enfants, Paris, Hachette, 1874, p. 173.

[58] Paul Verlaine, Confessions (1895), repris dans Œuvres complètes de Paul Verlaine, t. V, 3e éd., Paris, Léon Vanier, 1905, p. 62. À la même époque, découvrant la classe de quatrième du lycée Charlemagne, Lavisse s’étonnait lui-même « des bancs en amphithéâtre sans dossiers et sans tables » : Ernest Lavisse, art. cit., 1er décembre 1911, p. 533.