Introduction

Lors des rencontres internationales de la Classe dehors au printemps 2023 à Poitiers, Topophile a eu l’occasion d’interroger deux architectes zélatrices d’une démarche stimulante : la permanence. Sophie Ricard, co-directrice de la Preuve par 7, et Charlotte Vuarchex, associée de la Capitainerie, partagent leurs expériences conduites à Rennes, Clermont-Ferrand, Bagneux, et présentent la permanence architecturale comme un moyen de reterritorialiser la commande, de réactiver la démocratie locale, de placer l’école au cœur de la cité – et réciproquement –, de faire du chantier un acte culturel et pédagogique, de valoriser les savoir-faire et les métiers, de réparer les écoles de manière agile, singulière et appropriée. « Rénover une école, nous dit Sophie Ricard, c’est aussi l’occasion de se demander comment est fabriquée une salle de classe, d’interroger sa relation avec l’extérieur. L’architecte en permanence va accompagner le corps enseignant et le corps des enfants à penser la spatialité de leur lieu de vie, à le transformer pour se transformer soi-même. L’un et l’autre n’attendent que cela : participer à la création de leur école, rattachée à son environnement. » « La rénovation énergétique à venir des écoles sera si coûteuse et chronophage que la permanence architecturale, considère Charlotte Vuarchex, est probablement la solution la plus frugale. »

La permanence architecturale

Martin Paquot | Qu’est-ce que la permanence architecturale ?

Sophie Ricard | Pour moi, la permanence architecturale commence en vivant le site même du projet. Il faut éviter de travailler ex nihilo dans un bureau, et de penser le dessin d'une chose sans comprendre le milieu dans lequel elle va être construite. L'architecte, le concepteur doit pouvoir reterritorialiser la commande en se saisissant du contexte, en comprenant le milieu de vie, en connaissant les ressources matérielles et immatérielles du territoire. Ainsi la permanence est particulièrement intéressante quand elle agit en amont de la commande, quand elle permet aux concepteurs d’être en prise avec un territoire et de rassembler les habitants et les experts de la chaîne de commande et de la fabrique de la ville qui sont trop souvent étrangers les uns les autres.

« L'architecte, le concepteur doit pouvoir reterritorialiser la commande en se saisissant du contexte, en comprenant le milieu de vie, en connaissant les ressources matérielles et immatérielles du territoire. »

Sophie Ricard

Aujourd'hui, malheureusement, on travaille en silo et on a découpé en phases la fabrique de la cité. L'architecte en permanence, qui réside sur le temps long, va pouvoir être ce tiers-acteur capable à la fois d’établir une continuité entre les phases de conception et de réalisation, mais aussi de mettre en relation la population, les services, les élus, les techniciens, les opérateurs, les concepteurs, les bâtisseurs. L’architecte en permanence peut faire en sorte que la fabrique de la cité soit belle et bien un projet de société en permettant la réactivation de nos démocraties locales à partir du projet.

Charlotte Vuarchex | Lorsqu'on construit aujourd'hui, nous sommes généralement déconnecté des usagers. On édifie une école sur commande de la collectivité sans rencontrer le personnel, les enseignants et les écoliers. Idem pour le logement, on le construit avec le promoteur et non avec les habitants. Faire une permanence permet de retisser ce lien, de construire pour et avec ceux qui vivent les espaces, évitant ainsi des erreurs et accomplissant un travail de meilleure qualité. À rebours d’une programmation figée, être sur place permet de vérifier ensemble si telle ou telle idée convient. La réalité locale peut rendre complètement caduque une idée a priori géniale du programme. Ainsi, on ne construit pas tout et n’importe quoi, on construit de manière plus juste.

Martin Paquot | En quelque sorte, c’est une agence architecturale dehors…

Charlotte Vuarchex | Oui, une agence hors-les-murs, in situ, qui permet justement de faire le diagnostic de tout le déjà-là : bâti, naturel et paysager, mais aussi humain.

Les écoles

Martin Paquot | Pendant la pandémie, tu as été en permanence architecturale dans une école. Qu’y as-tu découvert ? Quelles modifications as-tu apportées ? Quelles étaient les aspirations à la fois des enseignants, du personnel municipal, et des enfants ?

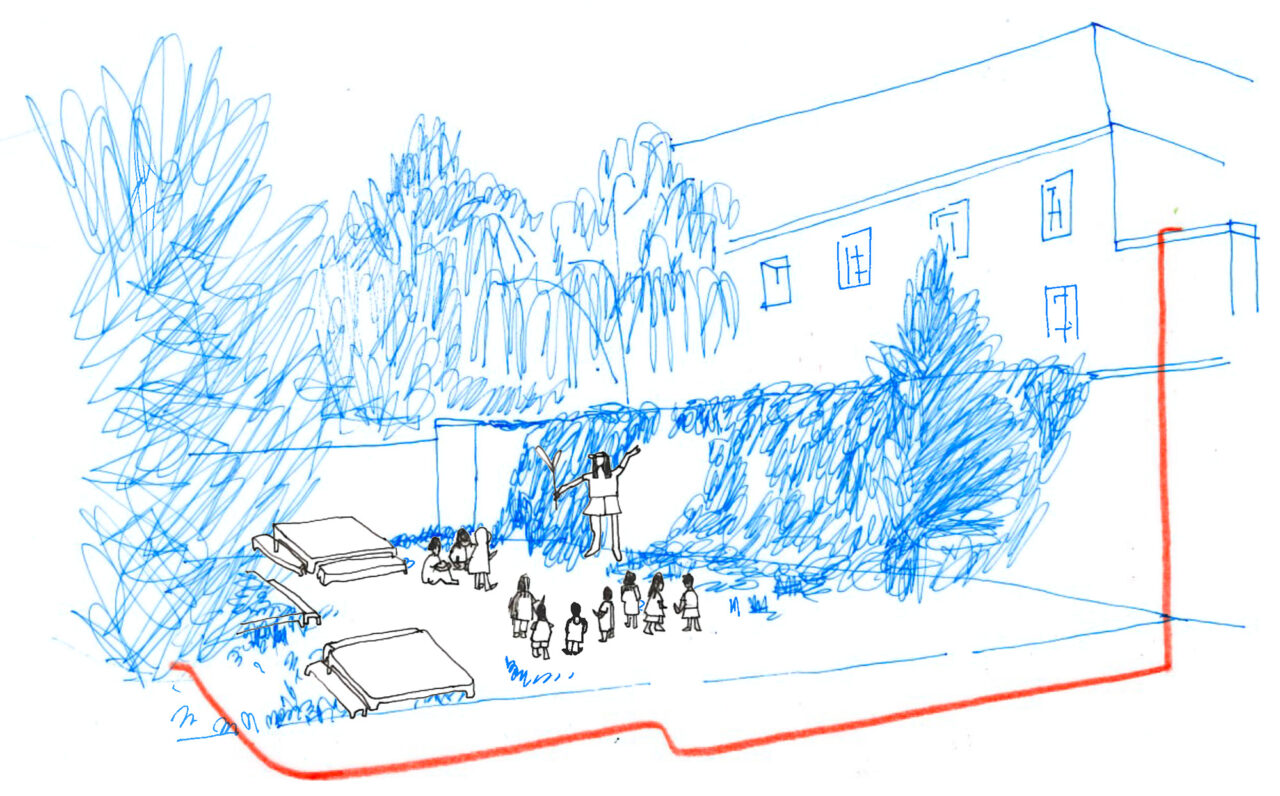

Charlotte Vuarchex | Nous avons rejoint la Fabrique des communs pédagogiques (Fabpeda) — anciennement La FÉE (Faire École Ensemble) —, et nous avons cherché des terrains d'action, mais il était très difficile de pénétrer dans des établissements pendant la pandémie. On a donc sollicité les écoles avec lesquelles nous avions déjà des complicités, avec les enseignants ou la direction, notamment une école à Clermont-Ferrand pour laquelle j’avais organisé des visites de chantier. Avec les enfants, nous avons réfléchi à comment diminuer le stress lié à la pandémie, par exemple en permettant le retour d’une de leur enseignante favorite qui du fait de sa santé fragile ne faisait classe qu’en visio. Comment faire classe dehors avec elle ? Nous avons donc travaillé avec eux pour améliorer la cour de récréation, collaboré avec les maquettistes de Make-it pour la maquette de la cour d’école de leur rêve et créer des Tréto-Lavabos, des éviers temporaires peu coûteux à partir d’éléments de récupération : une succession de tréteaux portant une gouttière surmontée par un tuyau d’arrosage percé de goutte à goutte.

En parallèle, les élèves ont étudié la question de l'eau, en lien avec leur programme scolaire. Ils ont également intégré ce projet à leurs cours de français et de technologie, notamment en écrivant un manifeste et en réalisant des modélisations 3D et les SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) ont pris en main la fabrication. Ce travail a abouti à la mise en place des Tréto-Lavabos devant la cantine, offrant ainsi une solution pratique pour l'hygiène des mains et quelques batailles d'eau mémorables.

Martin Paquot | Sophie, lors de tes expériences de l’école de l’hôtel Pasteur à Rennes et de la programmation ouverte du lycée avant le lycée à Bagneux, comment as-tu procédé alors qu’il n’y avait pas encore ni écolier, ni enseignant ? Avec qui fait-on une permanence pour établir la commande et rédiger un programme ouvert ?

Sophie Ricard | À Rennes, on avait un bâtiment existant, l’ancienne Faculté des Sciences ou hôtel Pasteur, qui devait recevoir au rez-de-chaussée une école maternelle du centre-ville devenue trop petite et inadaptée. En déménageant, cette école est passée de six à huit classes.

Le lieu était déjà activé par une permanence architecturale de cinq ans élaborant une « programmation ouverte ». Il s’agit d’éviter un programme conçu ex nihilo, sur plan, en faisant rentrer au chausse-pied des entités programmatiques dans une architecture qui n'a pas été conçue pour cela à l’origine. On va, à l’inverse, y tester les choses à l’échelle 1, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à la population pour réactiver ce lieu vacant depuis dix ans et l'ouvrir à une somme d'occupations différentes en faisant ce qu’on appelle « Une mise à l’épreuve des bâtiments par l’usage ». Ce n'est pas à l'architecte de programmer mais de redonner vie à des espaces en en accompagnant la programmation ouverte : tester à l’échelle humaine nos espaces et nos architectures en vue de les confronter à une réalité, à des besoins contemporains, et à des usages qui évoluent et changent. C’est d’ailleurs ce qui nous permet d’écrire un programme qui coûte moins cher dans l’investissement que dans le fonctionnement.

« On va y tester les choses à l’échelle 1, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à la population pour réactiver ce lieu vacant depuis dix ans et l'ouvrir à une somme d'occupations différentes en faisant ce qu’on appelle : une mise à l’épreuve des bâtiments par l’usage. »

Sophie Ricard

Si l’école est implantée au rez-de-chaussée, dans les étages il y a une école buissonnière, un tiers-lieu voué au « non-programme » émancipé de l’école sanctuaire qu’est l'école de la République. L'école doit redevenir un pilier de la cité en impliquant divers acteurs en plus des enseignants, que ce soit en ville ou en milieu rural, afin de rétablir des liens avec l'environnement local, les savoirs faire, les milieux de vie, les métiers de la région. Comment nos savoirs faire peuvent-ils rentrer en connexions des lieux d’enseignement en les liant à l’école ? Comment reterritorialiser l’enseignement ? L’école du dehors est l’école de son territoire.

Le lieu étant déjà existant, on a fait venir les écoliers en dernière section de maternelle. Et bien qu’ils ne verront jamais cette école, ils ont participé à sa fabrication : ils se sont appropriés l’espace, ils ont dessiné, ils ont rencontré des artisans et leur savoir-faire souvent dissimulés dans le chantier. Le but du chantier est de révéler des métiers. Il faut mettre au cœur de l’enseignement la pédagogie par le faire. La commande publique en ouvrant les chantiers au public peut être un véritable levier pour créer des nouveaux lieux pédagogiques. Une école en chantier est un lieu de vie, un lieu où les savoir-faire sont représentés, un lieu où les enfants vont contribuer à améliorer leur environnement d’apprentissage. Faisons attention à l’utilisation des sommes fléchées pour la rénovation des écoles. Comment ne pas faire juste une rénovation thermique, mais repenser la pédagogie à travers les espaces d’enseignements par exemple ? Comment ne pas utiliser du polystyrène ? Comment développer de nouvelles filières locales, bio et géosourcées, et leurs nouveaux savoir-faire associés ? Comment transmet-on ces connaissances aux enfants ? Rénover une école, c’est aussi l’occasion de se demander comment est fabriquée une salle de classe, d’interroger sa relation avec l’extérieur. L’architecte en permanence va accompagner le corps enseignant et le corps des enfants à penser la spatialité de leur lieu de vie, à le transformer pour se transformer soi-même. L’un et l’autre n’attendent que cela : participer à la création de leur école rattachée, à son environnement.

« Le but du chantier est de révéler des métiers. Il faut mettre au cœur de l’enseignement la pédagogie par le faire. La commande publique en ouvrant les chantiers au public peut être un véritable levier pour créer des nouveaux lieux pédagogiques. »

Sophie Ricard

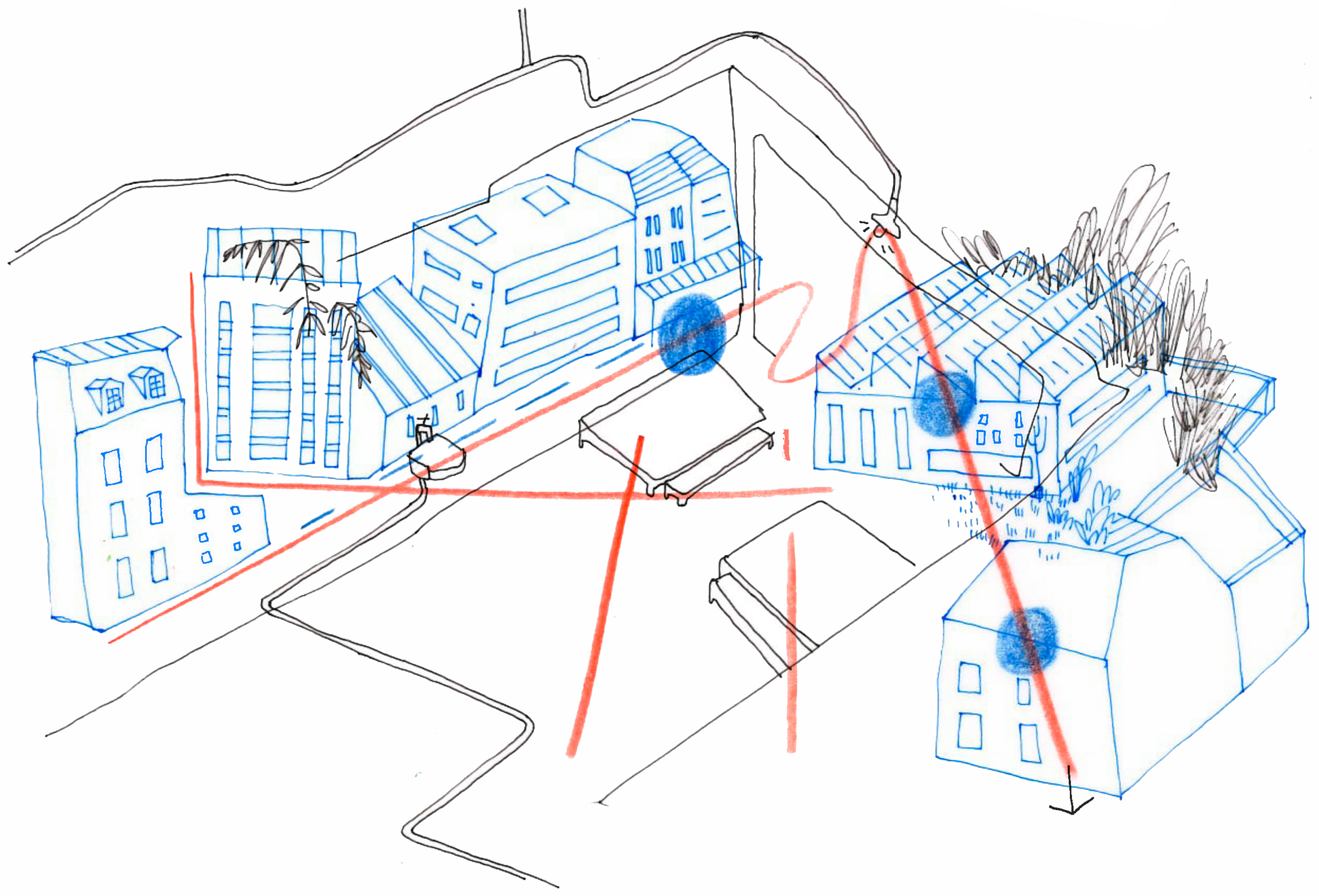

À Bagneux, un futur lycée va s’implanter sur la colline des Mathurins dans une ZAC gérée par BNP Immobilier. L'idée est d'inventer le programme avant même la conception du lycée. On envisage d'impliquer la communauté locale en amont de la construction pour transformer le futur site du lycée et repenser les pédagogies. On cherche à réinventer les espaces figés et fermés du lycée traditionnel, comme la cantine, le restaurant, la cour, en créant des lieux tiers connectés à la ville et en occupant dès à présent le futur site du projet.

Le chantier

Martin Paquot | Vu qu’il est parfois difficile de faire classe dehors ne serait-il pas plus simple de faire rentrer la ville dans l'école ? D’ailleurs, la permanence architecturale se poursuit souvent par un chantier ouvert qui devient alors un acte culturel.

Charlotte Vuarchex | Souvent le chantier est perçu comme une expérience douloureuse, bruyante, malodorante. On le clôture et on l'isole avec des palissades métalliques, parfois équipé d’un petit bout de plastique transparent où il est écrit : « Regarder le chantier » comme si c'était très dangereux. En réalité, c'est un lieu d'apprentissage. Il rend visible le processus. L'objectif d’un chantier participatif n'est pas juste de réduire les coûts, mais d'accroître les compétences de chacun pour qu'ils puissent répéter ces tâches chez eux. Imaginons le chantier de l’école comme un lieu d'expérimentation, répondant par ailleurs à la conscience environnementale de la nouvelle génération. S'il y a bien un lieu où la permanence architecturale est nécessaire, c’est bien l’école.

« S'il y a bien un lieu où la permanence architecturale est nécessaire, c’est bien l’école. »

Charlotte Vuarchex

Par exemple, dans une école maternelle rurale, les enseignants et les élèves ont découvert une rampe PMR qui prenait la moitié du terrain de foot en rentrant de vacances. Personne ne les avait prévenus, car ce sont des travaux réglementaires. Le collectif Carton plein, les a aidés à repenser cet espace dans la cour avec les enfants. La rampe est devenue un support de parcours, de spectacle et d'escalade. Plutôt que de cacher les travaux pendant les vacances, nous pensons qu’il faut intégrer les enfants dans le processus des rénovations de leurs écoles. Le chantier est une opportunité pour se poser plein de questions avec les maîtresses et les enfants : est-il préférable de supprimer le terrain de foot, car accaparé par les garçons ou apprendre aux filles à jouer au foot ? Est-il préférable de débitumer la cour ou bien d’emmener les enfants dans le bois à côté ? Comment fait-on une rénovation thermique ?

Rénover

Martin Paquot | Il y a à peu près 52 000 écoles, collèges, lycées en France qui représentent un peu plus de 130 millions de mètres carrés, dont une majorité ont été construits pendant les Trente glorieuses avec des éléments préfabriques en béton et acier. Comment fait-on maintenant qu'ils arrivent en fin de vie après 40-50 ans d'utilisation et 20-30 de non entretien ? Comment cette permanence architecturale, ce chantier ouvert peut-il conférer un souci de l'entretien, du ménagement, du soin ou care — terme qu’on utilise aussi bien dans l'éducation que dans l'architecture ?

Sophie Ricard | Il est essentiel de repenser la commande publique pour éviter de grands appels d'offres. L’entretien et la maintenance des bâtiments publics sont des enjeux fondamentaux. Il faut valoriser ces tâches au sein des collectivités. Il est nécessaire d'impliquer les collectivités locales dans la gestion de leur patrimoine, en votant un budget annuel pour des rénovations progressives. Les architectes et urbanistes doivent jouer un rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'usage, en accompagnant les projets dès leur définition. Il est crucial de revoir l'enseignement en architecture pour intégrer cette approche. Les permanences architecturales pourraient se tenir dans les mairies et les institutions publiques, les CAUE et autres pour promouvoir l'entretien et la maintenance du patrimoine communal mais aussi la programmation ouverte et la mise à l’épreuve par l’usage pour révéler le potentiel d’un patrimoine vacant ou à rénover.

Quand un designer intervient dans une école, comme Agathe Chiron ou des architectes comme Charlotte et ses collègues de la Capitainerie, elles le font sur le temps long et s’interrogent : peut-être n’est-il pas nécessaire de concevoir immédiatement un projet coûteux ? Comment trouver de l'agilité dans les budgets très stricts de la rénovation thermique ? Peut-être que la priorité du moment n’est pas celle qu’on pensait ? La permanence apporte une agilité sur le long terme en évitant l’uniformisation des politiques publiques.

« Lorsque nous réparons les écoles, nous devons parfois envisager de déplacer les salles de classe ailleurs. Même si le chantier peut devenir un espace d’enseignements, on peut aussi en profiter pour activer la cité en investissant comme salles de classe des espaces vacants de la ville. L’amas de préfabriqués invivables sur le site de l’école n’est pas une fatalité. »

Sophie Ricard

Lorsque nous réparons les écoles, nous devons parfois envisager de déplacer les salles de classe ailleurs. Même si le chantier peut devenir un espace d’enseignements, on peut aussi en profiter pour activer la cité en investissant comme salles de classe des espaces vacants de la ville. L’amas de préfabriqués invivables sur le site de l’école n’est pas une fatalité. Impliquons tout le monde, réunissons les services des bâtiments communaux, les bailleurs sociaux et les sociétés d'aménagement locales mais aussi la population pour identifier le foncier vacant, y compris les commerces inoccupés. Pourquoi ne pourrait-on pas pendant le chantier disperser des classes dans la ville ?

Martin Paquot | Ne pourrait-on pas imaginer alors le retour des architectes communaux ? ou bien la création d’une sorte de régie municipale architecturale ? Est-ce que les communes ne devraient pas embaucher des architectes-concierges pour établir précisément cet inventaire de leur patrimoine et des stratégies globales de réhabilitation du patrimoine communal ?

Charlotte Vuarchex | Je trouve intéressante cette figure du concierge pour les bâtiments scolaires. Être à l'écoute et déménager des classes en dehors des locaux habituels peut être utile pour le phasage des chantiers et limiter le recours aux bungalows temporaires. Il est crucial de découper les chantiers de manière pédagogique pour apprendre et rénover de manière échelonnée, sans attendre que les bâtiments se détériorent complètement. Je crains qu’on rénove d’abord les écoles en très mauvais état, laissant le temps à celles en moins mauvaises états de le devenir à leur tour. C’est une course sans fin. Que fait-on quand il n’y a pas les budgets pour remplacer les centaines de fenêtres de l’école en double vitrage ? Peut-être qu’il y a des choses plus petites à faire qui bénéficieraient à une majorité des écoles ? Installer un concierge, par exemple. Un architecte en permanence selon les besoins locaux pourrait se consacrer exclusivement à l’école ou bien travailler sur le centre-bourg où il va installer le temps de la rénovation de l’école des classes dans les rez-de-chaussées commerciaux vacants et recréer par la même occasion de la vie et impulser une dynamique qui se poursuivra par l’hébergement des seniors dans le centre plutôt que dans un EPHAD neuf construit à la périphérie de la ville, et par le développement du commerce qui auront alors plus de clients, etc. C’est une approche du vivant.

« La rénovation énergétique des écoles à venir sera si coûteuse et chronophage que la permanence architecturale est probablement la solution la plus frugale. »

Charlotte Vuarchex

Quand j'ai évoqué l'idée d'implanter cela dans toutes les écoles de France, j'ai vu que vous étiez sceptique. Pourtant, je pense que nous devrions nous donner les moyens de le faire. La rénovation énergétique des écoles à venir sera si coûteuse et chronophage que la permanence architecturale est probablement la solution la plus frugale. Elle permet d'agir au bon endroit, notamment pour favoriser le réemploi, qui nécessite une présence sur site. Sur les chantiers où nous avons pratiqué le réemploi, garder ne serait-ce que des toilettes s'est avéré compliqué. Et trouver des entreprises pour les déposer proprement est difficile. Ironiquement, notre toilette réutilisée, stockée, nettoyée et réinstallée sur place a fini par coûter plus cher qu'une neuve. Cela montre bien que le réemploi est plus complexe et nécessite d'être sur place pour trouver des solutions adaptées.

Reterritorialiser

Martin Paquot | À Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne, des architectes et des ingénieurs sont salariés de la commune et forment un service de maîtrise d'œuvre intégrée. Ils ont construit et réhabilité un certain nombre d'écoles et de centres de loisirs en ayant recours au bois-terre-paille, à la ventilation naturelle, au réemploi. Que pensez-vous de ce dispositif de maitrise d’œuvre intégrée ?

Sophie Ricard | Je crois fermement à la reterritorialisation de nos métiers. La permanence n'est pas un phénomène passager ou superficiel. Elle peut certes être à la mode, saupoudrée ici et là, mais elle a également le pouvoir de structurer des filières sur le long terme et de structurer une vision globale d’aménagement des territoires et de coopération des acteurs. Il est crucial que les concepteurs intègrent les institutions publiques, car il est temps de dépasser l'idée que l'architecte intervient seulement en fin de projet et en libéral. Nous devons repenser nos formations pour nous concentrer sur la réparation et l'utilisation de ce qui existe déjà, en abandonnant l'idée de la table rase. Il nous faut davantage d’ingénierie de conception, dans les territoires, sur le temps long, en amont de la rédaction de la commande publique.

Les anciennes pratiques de développement urbain, comme la création de ZAC sur d'anciens terrains agricoles sans considération pour l'histoire de la ville, doivent évoluer. Nous devons utiliser les ressources existantes avec expertise, en privilégiant la matière grise plutôt que la matière première. Cela nécessite une ingénierie minutieuse et décentralisée. Les métropoles et les gros opérateurs doivent aussi changer et aider les autres territoires et petits opérateurs. Bien souvent d’ailleurs, ces territoires sont plus enclins à l'innovation car ils disposent d'une plus grande liberté et sont contraints par des ressources limitées. Nous devons accompagner nos élus dans cette prise de risques, car ce sont eux qui portent les conséquences des décisions audacieuses.

La permanence architecturale permet de trouver des solutions alternatives, de rester dans des lieux en chantier et de naviguer dans un système normé et réglementé. Elle favorise l'agilité et crée de nouvelles approches dans les projets. Cependant, il est tout aussi important d'accompagner les élus et le corps enseignant sur le long terme, car la permanence doit être durable pour être efficace. Il est nécessaire que les architectes se reterritorialisent et s'engagent sur le temps long pour soutenir ces initiatives.

« La permanence architecturale permet de trouver des solutions alternatives, de rester dans des lieux en chantier et de naviguer dans un système normé et réglementé. Elle favorise l'agilité et crée de nouvelles approches dans les projets. »

Sophie Ricard

La reterritorialisation des métiers suscite un intérêt, notamment chez les opérateurs qui doivent retrouver leur manière de travailler sur un territoire en utilisant ses ressources matérielles et immatérielles. Il est crucial que ces acteurs, y compris les bailleurs sociaux, retrouvent des approches adaptées à chaque contexte, malgré les défis posés par des parcs locatifs massifs imposés par des réglementations comme la loi ELAN, qui tendent à uniformiser les pratiques.

Il est nécessaire de revoir les métiers et d'accompagner les collectivités dans leurs démarches. Cela signifie que la maîtrise d'œuvre ne se limite pas à la conception architecturale, mais comprend également l'accompagnement à la rédaction des commandes pour mieux répondre aux besoins locaux.

Cet entretien est issu d’une conversation intitulée « La permanence architecturale dans les écoles » qui s’est tenue lors des rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers. Il est visionnable sur la chaîne Youtube de la Fabrique des Communs Pédagogiques, association coordinatrice des rencontres.

Questions

Réponses

Sophie Ricard (La Preuve par sept)

Charlotte Vuarchex (La Capitainerie)

Transcription

Bibliographie

Collectif (2020), Travaux d'école. Architecture et Design : quand l'expérimentation et la participation transforment l'école, ICI !, Éditions de la Comtesse & Éditions Hyperville.

Thierry Paquot (2022), Pays de l’enfance, Terre urbaine.

L’école du terrain (2022), « Le lycée avant le lycée », in L’école du terrain, plateforme contributive de la Preuve par 7, en ligne.

L’école du terrain (2022), « Au vent de l’éventuel », in L’école du terrain, plateforme contributive de la Preuve par 7, en ligne.

Lao scop (2023), Régie d’école. Les Bruits de couloir. Enquête immersive aux services techniques municipaux en charge de la maintenance des bâtiments scolaires de la ville de Thiers, Ville de Thiers, DITP, AG2R la Mondiale, LAO, ICI !