Introduction

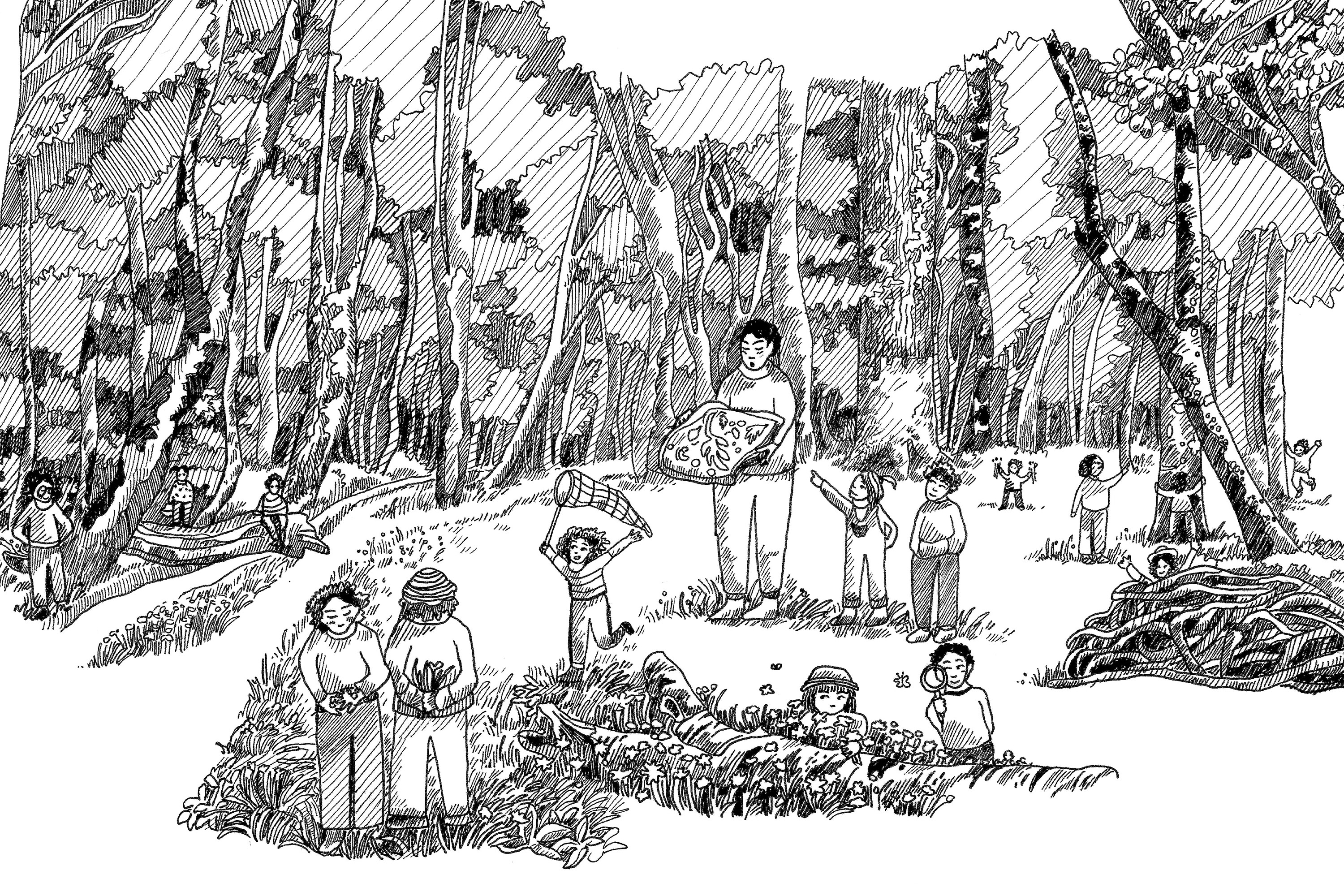

1920 : Edmond Blanguernon (1876-1928), poète et pédagogue, agrégé de grammaire et inspecteur d’académie de la Haute-Marne, présente les classes-promenades, une initiative mise en œuvre onze ans auparavant alors qu’il prenait ses fonctions. Depuis, tous les écoliers de son académie ont classe en plein air — ou « classe dehors », comme nous dirions aujourd’hui — au moins deux fois par mois ! Alors que cette pratique semblait si bien implantée, on se demande pourquoi il est nécessaire à présent de se battre pour l’expérimenter et l’instaurer. « Elle met l’enfant en contact direct avec la terre et la vie, écrit Blanguernon dans son livre Pour une école vivante. Elle lui apprend à voir, à observer, à réfléchir, à sentir la vérité et la beauté des êtres et des choses, des spectacles naturels et des œuvres humaines. » « L’image, poursuit-il, entre l’enfant et la nature, n’est qu’un intermédiaire : qu’il aille donc, tout droit et tout franc, à la nature elle-même […] Il faut aller dans la nature pour observer les choses et les êtres sur leur habitat et dans leur cadre, pour découvrir les relations de la terre et des hommes. » Écoliers de tous les pays, abaissez les barrières de le votre école et allez à la découverte de votre milieu.

Les classes-promenades fonctionnent régulièrement en Haute-Marne depuis avril 1909. Encouragées, presque à leurs débuts, par une des plus hautes récompenses de l'Exposition Internationale de Bruxelles, elles ont subi l'épreuve du temps. La guerre ne les a pas interrompues ; et « elles sont maintenant – suivant l'expression d'un de nos collaborateurs dans son dernier rapport annuel – définitivement entrées dans nos mœurs scolaires ». C'est sans doute ce caractère d'œuvre durable, autorisée par une pratique de onze années, qui a inspiré à la direction de cette revue le désir d'en voir exposer ici la conception et l'économie. Notons seulement, avant tout exposé, que la classe-promenade n'est qu'un instrument, qui vaut selon l'ouvrier qui l'applique. Ses résultats sont d'abord ceux de la bonne volonté, de la persévérance, de l'intelligence avisée, du travail personnel de nos maîtres, à qui nous sommes heureux de rendre un cordial hommage.

Plein air

La classe-promenade est évidemment une classe de plein air. Elle peut d'ailleurs ne l'être qu'en partie, puisqu'elle peut avoir pour programme la visite de divers établissements industriels, commerciaux, agricoles, etc. Mais elle fait sortir l'enfant de l'école, et le met donc pour quelques heures dans de meilleures conditions d'hygiène. Disons cependant, pour éviter certaines confusions, que ce n'est pas le but hygiénique qui est spécialement visé. N’y eût-il plus d'école fermée, et toutes les classes se feraient-elles en plein air, que la classe-promenade garderait son rôle et son importance.

« Elle emmène l'enfant dans la nature et la vie ; elle veut ouvrir ses yeux, solliciter son observation et sa réflexion, lui faire découvrir les choses dans les vraies conditions de leur existence, les lui faire apprendre en même temps que leurs noms »

Son but propre est pédagogique. Elle emmène l'enfant dans la nature et la vie ; elle veut ouvrir ses yeux, solliciter son observation et sa réflexion, lui faire découvrir les choses dans les vraies conditions de leur existence, les lui faire apprendre en même temps que leurs noms, les interroger, en elles-mêmes et dans leurs correspondances, dans un milieu précis, en vue de la perception de leurs rapports les plus simples : c'est un instrument d'éducation générale.

« l'enfant est initié à la réalité et aux conditions du milieu dont il fait partie, où il est vraisemblablement destiné à vivre »

C'est aussi un instrument d'éducation pratique : l'enfant est initié à la réalité et aux conditions du milieu dont il fait partie, où il est vraisemblablement destiné à vivre. La classe-promenade le lui fait connaître, comprendre, et aimer. Elle l'oriente vers sa vie prochaine sur un coin bien défini du sol français. Elle est un des procédés les plus actifs de ce préapprentissage, pratique et moral, de la vie utile et noble, dans toutes les conditions, dont l'école conçoit de plus en plus qu'elle a la charge vis-à-vis de ses élèves.

Milieu

« Le maître part toujours de ce que les enfants savent... »

Instructions de 1882

La classe-promenade procède ainsi directement des Instructions de 1882 sur le but et la méthode de l'enseignement primaire. Les « connaissances limitées », que l'école peut donner à ses élèves, doivent être, disent nos grands textes, « choisies de telle sorte que, non seulement elles assurent à l'enfant tout le savoir pratique dont il aura besoin dans la vie, mais encore elles agissent sur ses facultés, forment son esprit, le cultivent, l'étendent, et constituent vraiment une éducation. » Et cette éducation ne peut être acquise par un enseignement d'autorité dogmatique, mais par la sollicitation de toutes les facultés de l'élève et une judicieuse direction de leur activité : « Le maître part toujours de ce que les enfants savent... En tout enseignement, le maître, pour commencer, se sert d'objets sensibles, fait voir et toucher les choses, met les enfants en présence de réalités concrètes, puis peu à peu, il les exerce à en dégager l'idée abstraite... Il forme le jugement en amenant l'enfant à juger, l'esprit d'observation en faisant beaucoup observer, le raisonnement en aidant l'enfant à raisonner de lui-même et sans règles de logique... »

« Le milieu, la nature et la vie, autour de l'école, ne sont-elles pas le musée scolaire inépuisable, que chaque saison renouvelle, qui ne montre pas les choses comme des échantillons morts, déracinés, hors nature, mais les présente dans leur réalité totale, sur leur habitat, sous leur ciel ? [...] La classe-promenade fait la reconnaissance, patiente, du milieu, où elle multiplie joyeusement les découvertes. Elle affirme la liaison de l'école et du pays. »

Ne pouvons-nous dire, après cela, que la notion du milieu concentre la vertu de ces instructions, et leur fait rendre leur plein effet ? Ces connaissances choisies en vue de l'éducation humaine et pratique, où les chercher plus sûrement que dans chaque milieu, physique et social, où s'élève chaque école au centre du terroir et des métiers ? Le choix est tout fait, et se présente, non pas comme une collection, formée à grand soin par un maître expert, et tout de même artificielle, mais comme un ensemble organisé, lentement élaboré par la nature et les hommes. N'est-ce pas achever l'éducation de l'enfant que de lui ménager cette révélation des rapports, de l'interdépendance des choses, de l'harmonie, de l'unité ? — « Le maître part toujours de ce que les enfants savent ». — Mais ne savent-ils pas déjà obscurément, de par leur hérédité, de par les premières impressions de la famille et du dehors, ne sont-ils pas déjà imprégnés des réalités de leur milieu ? Il s'agit de les leur rendre conscientes. Mais quel gain si l'école commence leur éducation sur un terrain connu, au lieu de les dépayser !... Vous voulez que tout enseignement ait une base de choses concrètes. Mais pourquoi les limiter aux expériences en chambre close, et n'avoir d'autres témoins que les petits objets du musée scolaire ? Le milieu, la nature et la vie, autour de l'école, ne sont-elles pas le musée scolaire inépuisable, que chaque saison renouvelle, qui ne montre pas les choses comme des échantillons morts, déracinés, hors nature, mais les présente dans leur réalité totale, sur leur habitat, sous leur ciel ? La classe-promenade mène les enfants dans ce vivant musée ; et c'est de là qu'ils rapporteront eux-mêmes les éléments du musée scolaire. Les objets, recueillis de leurs mains, garderont pour eux un peu de leur vie originelle : ils seront le souvenir concret, qui évoque. Sinon, vus d'abord sur les tablettes du musée, ils ne sont qu'une imagerie assez pauvre, donnant de la réalité une idée incomplète. La classe-promenade fait la reconnaissance, patiente, du milieu, où elle multiplie joyeusement les découvertes. Elle affirme la liaison de l'école et du pays.

« La connaissance du milieu, en vue de l'éducation générale et de l'initiation pratique, réclame au contraire une investigation systématique, dont la régularité dit l'importance, et dont la continuité fait en partie la valeur. »

C'est ce caractère enfin qui distingue la classe-promenade de la promenade scolaire, de l'excursion, que recommandent depuis longtemps nos programmes. Ils la recommandaient, ils ne l'imposaient pas. Ils l'indiquaient, comme un des procédés de l'enseignement concret ; mais pas plus qu’ils ne la concentraient sur un objet déterminé d'études, ils n'en prévoyaient l'emploi régulier et méthodique. La connaissance du milieu, en vue de l'éducation générale et de l'initiation pratique, réclame au contraire une investigation systématique, dont la régularité dit l'importance, et dont la continuité fait en partie la valeur. C'est pourquoi la classe-promenade est entrée, depuis le printemps de 1909, dans l'emploi du temps normal des écoles primaires de la Haute-Marne. Dirons-nous que nous n'avons pas cru être révolutionnaire, en faisant passer dans la pratique courante les prévisions des programmes officiels ?

Règlementations

En voici lâ réglementation primitive :

- Dans toutes les écoles primaires élémentaires, spéciales ou mixtes, des classes-promenades auront lieu les premier et troisième mercredis des mois suivants : avril, mai, juin, juillet, août, octobre. En cas de mauvais temps, elles seront reportées d'une semaine, à charge pour le maître d'en avertir son inspecteur primaire. Pendant la mauvaise saison de courtes sorties pourront avoir lieu aux mêmes dates, si le temps le permet.

- Les classes-promenades se feront en avril, mai, octobre, le soir, de une heure à quatre heures, – en juin, juillet, août, le matin, de sept ou huit heures à dix heures.

- Dans les écoles à plusieurs classes, le directeur organisera les promenades, d'accord avec les adjoints. Les maîtres accompagneront toujours leurs classes respectives, suivant des itinéraires en général différents.

- L'itinéraire sera toujours assez court, surtout dans les écoles à un seul maître, pour que les petits ne se fatiguent point ; et les stationnements seront assez nombreux et assez longs pour que les explications puissent être données à loisir.

- La promenade aura lieu en bon ordre : les élèves marcheront en rangs à l'intérieur de la localité, et, à l'extérieur, resteront groupés autour du maître, sans courses ni cris bruyants. Le caractère de la classe sera ainsi gardé, et tout danger d'accident sera écarté, la responsabilité des maîtres restant la même, ni plus, ni moins, dans cette classe que dans les autres.

- Le plan succinct de chaque classe-promenade figurera au carnet de préparation.

- La promenade fera, le vendredi matin, l'objet d'un compte rendu écrit, servant de composition française, qui figurera au cahier-journal et, par conséquent, un cahier de roulement. L'on pourra y joindre parfois le dessin libre d'une des choses ou d'un des sites observés.

On a vu que le paragraphe 5 traite brièvement de la question des accidents. Elle est en effet très simple. Le maître est en service commandé ; sa responsabilité, dans la classe-promenade comme dans les autres, est donc déterminée et sauvegardée par la loi du 20 juillet 1889. Et d'autre part, il n'est pas contestable que cette loi s'applique à la classe-promenade comme aux autres, puisqu'elle n'est que la pratique réglementée de la promenade scolaire expressément prévue par les programmes officiels.

Voilà donc la classe-promenade établie, avec son horaire, sa préparation, sa discipline, ses justifications écrites. Nous ajouterons : avec son inspection, car sa fixation bimensuelle a été déterminée en partie pour la facilité du service de l'inspecteur primaire, qui doit pouvoir inscrire à son programme de tournées le contrôle, la critique, la direction d'une classe-promenade. L'autre raison est d'ordre pédagogique : nous croyons que la régularité dans la distribution du travail, qui n'exclut nullement la variété et la liberté dans le travail lui-même, n'est pas sans influence sur l'éducation. Il a été d'ailleurs entendu que, dans l'intervalle des classes-promenades, il peut se produire tel phénomène naturel, tel petit événement local, auquel il vaille la peine d'intéresser les élèves dans une courte sortie. Disons enfin que la « saison » des classes-promenades, délimitée un peu timidement peut-être à ses débuts, s'étend naturellement, du consentement unanime, dans les années propices. Elle englobe communément novembre ; et cette année, la température favorable en a permis l'ouverture dès février.

Matières

« la classe-promenade, ayant son programme à elle, décharge, tout en l'enrichissant, celui des autres classes. Elle amasse des impressions, des remarques, des jugements, des souvenirs, des 'images' de tous les sens, où tous les enseignements iront puiser et se nourrir. »

Quelle est la matière d'une classe-promenade ? Elle procède, avons-nous dit, à la reconnaissance systématique du milieu local. Mais cette reconnaissance a des guides : les grandes lignes directrices des programmes eux-mêmes. Ainsi, comme l'indiquaient nos instructions initiales, la classe-promenade, ayant son programme à elle, décharge, tout en l'enrichissant, celui des autres classes. Elle amasse des impressions, des remarques, des jugements, des souvenirs, des « images » de tous les sens, où tous les enseignements iront puiser et se nourrir. Et tantôt elle prépare les leçons de la quinzaine, et tantôt les vérifie. Il est inutile d'entrer dans le détail et de montrer la place que peuvent tenir dans la classe-promenade l'histoire locale, la géographie, l’arithmétique et la géométrie élémentaire avec l'arpentage, l'agriculture et les sciences usuelles. Ajoutons que cette reconnaissance du milieu donne des vues qui le dépassent lui-même. L'histoire locale fait comprendre et retenir l'histoire de France. L'observation des accidents géographiques locaux suggère par analogie des réalités plus lointaines ; l'étude de la localité devient comme le point de rayonnement d'une étude de plus en plus compréhensive. L'instituteur vient d'étudier, par exemple, le relief du sol local, il en a montré l'origine : plissement, affaissement, etc. Mais il indique ensuite, sur la carte de France, les régions qui ont la même origine ; et, après ces « amorçages », il peut faire l'histoire du sol français. De même, quand il aura fait constater et comprendre à ses élèves, sur leur terrain, l'interdépendance des choses physiques et humaines, il pourra dérouler à leur imagination et à leur intelligence le panorama des régions françaises...

« En ce sens, la classe-promenade est un régulateur des programmes eux-mêmes [...] ; elle met les choses en leur temps et à leur place, et protège les maîtres contre la distraction, par exemple, d'étudier les papillons en janvier. »

Quelle est maintenant, dans la classe-promenade, la distribution des matières ? Elle est évidemment conditionnée d'un côté par les particularités locales, de l'autre par la saison. En ce sens, la classe-promenade est un régulateur des programmes eux-mêmes, en particulier des sciences physiques et naturelles et de l’agriculture ; elle met les choses en leur temps et à leur place, et protège les maîtres contre la distraction, par exemple, d'étudier les papillons en janvier. Mais, après ces grandes indications de la nature et du milieu, la composition de la classe-promenade varie suivant l'initiative des maîtres.

Exercices

Beaucoup la conçoivent, à la figure des autres classes, comme un groupement d'exercices différents. En voici un exemple, à propos duquel nous pourrons entrevoir le rôle d'excitateur bienveillant de l'inspecteur. Nous transcrivons simplement en effet le bulletin d'inspection d'une classe-promenade.

« I. La préparation. Les préliminaires. — Le maître a dressé très soigneusement et très intelligemment le programme de sa classe-promenade, de manière à en faire une véritable « classe ». Elle doit comporter : 1. une série d'exercices destinés plus spécialement à éduquer les sens ; 2. une leçon de botanique ; 3 une leçon d'arpentage ; 4. une récréation avec jeux et rondes ; et enfin, 5. une partie littéraire : lecture de l'Alouette, de Michelet.

« Avant le départ, on reconnaît l'itinéraire tracé au tableau noir. Il est très court d'ailleurs, et nous n'irons même pas à 500 mètres de l'école. M. D. est un des maîtres qui ont compris qu'il n'est pas nécessaire d'aller à 5 ou 6 kilomètres pour trouver des choses intéressantes.

« II. La classe-promenade. — a) Éducation des sens (exercices spéciaux). On examine le ciel, la couleur, la forme des nuages, le temps qu'ils présagent ; la direction du vent, sa force. On constate et on explique l'impression de froid produite par le vent sur la main mouillée. On s'exerce aussi à distinguer et à nommer les couleurs et les tons si variés des arbres, des feuilles, des cultures. — b) Les arbres de la forêt. Leçon vivante et pleine d'intérêt, dans laquelle le maître fait distinguer aux enfants les arbres de la forêt par l'examen de leurs troncs, de leurs feuilles, de leurs fruits. Il s'attache en même temps à enrichir et à préciser le vocabulaire des élèves (emploi de certains termes botaniques : lobe, foliole, grappe, etc., d'épithètes : rugueux, lisse, etc. Il fait un constant appel à l'esprit d'observation, fait regarder, toucher, sentir, comparer. C'est un excellent interrogateur, très clair, très précis, très patient, qui oblige les enfants à réfléchir et à s'exprimer avec correction. — L'imprévu : examen de noix de galle, trouvées par un élève, auquel le maître adresse un mot encourageant : « M ... sait regarder, il trouve toujours quelque chose. » Il est vraiment curieux de voir les visages, émerveillés des enfants (émerveillé n'est pas trop fort) devant les noix de galles ouvertes : l'une contenant une larve ; une autre, un insecte parfait ; une troisième, un insecte qui s'envole, sitôt la noix ouverte. Toute l'histoire des insectes et de leurs métamorphoses se présente aux élèves dans sa réalité vivante. — c) L'arpentage. On devait mesurer un arbre d'après son ombre. Mais le soleil s'est caché. Pendant que les petits cueillent un nombre donné de fleurs, les grands évaluent des distances, et contrôlent ces évaluations à l'aide de la chaîne d'arpenteur. Il faut voir comme M. D. sait occuper tout son monde, donner un rôle à chacun, exciter l'émulation.

« L'orage qui menaçait interrompt, à mon grand regret, cette classe si intéressante et si vivante. Nous regagnons rapidement l'école, dont nous ne sommes guère éloignés.

« Conclusion. — Classe-promenade intéressante par son programme varié et bien composé, rendue vivante par l'activité du maître, par l'habileté avec laquelle il excite la curiosité des enfants et met en jeu leur esprit d'observation, par l'intérêt du dialogue engagé entre lui et les élèves. Je dois signaler enfin la façon parfaite dont la discipline a été maintenue. »

D'autres classes-promenades ont un but spécial, un centre d'intérêt qui les caractérise. Les unes sont, si l'on peut dire, historiques : elles mènent l'enfant à travers les vestiges du passé, ressuscitent les souvenirs, rendent une nouvelle jeunesse aux documents d'archives lus sur le terrain, relient la chaîne des générations. D'autres, et nombreuses, demandent à la géographie leur principale matière ; d'autres, à la botanique, à l'agriculture. D'autres ont pour but l'intelligence d'une industrie, d’un métier local, et interrogent sur place l'artisan, qui explique fièrement son travail aux écoliers respectueux. D'autres sont d'observation esthétique, toujours sur un objet précis : on n'ira point, par exemple, observer le printemps, mais « le bois de Saint-Roch au printemps ».

« [Le maître] fait un constant appel à l'esprit d'observation, fait regarder, toucher, sentir, comparer. C'est un excellent interrogateur, très clair, très précis, très patient, qui oblige les enfants à réfléchir et à s'exprimer avec correction. »

Des maîtres articulent leurs leçons d'une classe-promenade à l'autre, et les conçoivent comme les différents chapitres d'un programme d'initiation. Cela est assez fréquent dans les écoles rurales, où les travaux de la terre sont, non pas certes le sujet unique, mais le sujet central des classes-promenades, comme ils sont le centre autour duquel s'organise la vie réelle du pays.

Quelle que soit leur diversité, les classes-promenades s'inspirent du même esprit et suivent la même méthode. Elles achèvent de se caractériser par quelques exercices, qui sont recommandés pour toutes. Ce sont d'abord des exercices d'éducation des sens :

- En marche. — Evaluation des distances. Par le pas : — faire étalonner le pas à chaque élève. Au bout d'un certain nombre de pas, lui demander de calculer rnentalement l'espace parcouru. Nombre de pas nécessaire à chacun pour parcourir un hectomètre, etc. — Par l’œil : — faire voir la hauteur d'une maison, d'un arbre, d'un homme, d'un cheval, etc., à des distances variables : 50, 100, 200 mètres, – puis faire évaluer, – vérifier au pas.

- En station. — Éducation de l'œil — Devant un paysage, faire trouver les grandes lignes, discerner les couleurs, les nuances... (L’éducation de l'œil est très importante, non seulement pour l'organe lui-même, mais pour la sensibilité, l'imagination : comment faire goûter à un élève les beautés d'une page pittoresque, s'il n'a jamais regardé la nature ?). — Éducation de l'ouïe : les sons, – deviner l'objet sonore – l'origine, – les nuances du son : par exemple, bruit du vent dans les arbres, à travers les champs, du linge qui claque, etc. (Tel maître a fait élégamment et précisément trouver, par l'examen du pétiole, longueur et forme, la raison du bruissement spécial, de la « chanson » des feuilles du peuplier).

Lecture

S'il était possible maintenant de condenser les principales impressions de la classe-promenade dans une page de bon français, vers ou prose, qui, lue sur le terrain, dans le paysage, achèverait de révéler aux enfants la nature et les œuvres humaines ! Les maîtres doivent s'ingénier à trouver de ces lectures appropriées, où ce n'est pas seulement le vocabulaire des enfants qui s'enrichit et leur imagination qui s'éveille, mais encore leur sens moral qui se fortifie et s'affine, quand ils voient le cadre et les gestes de leur vie de tous les jours retenir l'attention des artistes, qui en mettent en lumière la dignité et la beauté. Voici une liste de lectures, qui suit l'ordre des saisons : Soir d'automne, de Theuriet, — Novembre, de Lamartine, — les Semailles dans la Beauce, d'E. Zola, — la Source, Premier sourire du printemps, de Th. Gautier, — Naissance d'un ruisseau, d'E. Reclus, — la Végétation au printemps, de Michelet, — l’Arbre, de V. Hugo, — de Michelet encore, l'Abeille, et, de Hugo, la Nature, — A travers champs, d'Anatole France, — Juin, de Leconte de Lisle,— et le Tilleul, de Theuriet. Un cahier de classes-promenades, que nous avons sous les yeux, donnerait aussi un choix intéressant. L'institutrice a trouvé, dans les Rayons et les Ombres, pour clore une recherche et une étude d'insectes, le joli morceau Spectacle rassurant :

« Tout est lumière, tout est joie.

L'araignée au pied diligent

Attache aux tulipes de soie

Ses rondes dentelles d'argent.

La frissonnante libellule

Mire les globes de ses yeux

Dans l'étang splendide où pullule

Tout un monde mystérieux… »

Un poème d'Autran, un sonnet de Chantavoine, cadencés dont une halte propice, achèvent d'ennoblir le travail des faneurs. Une étude de la route et des différentes voies de communication trouve elle aussi sa lecture, et charmante, dans Filles et garçons d'Anatole France. La dernière classe-promenade, toute récente, a eu pour· objet central la visite d'un bateau-chaland : deux passages de Sans famille d'Hector Malot ont ponctué l'observation : l'un, la cabine de Rémy, l'autre : « Quel plaisir d'aller en bateau ! » lu sur la berge du canal. Et une petite fille écrit dans son compte rendu : « Ah ! quelle jolie lecture ! C'était absolument la description de ce que nous avions sous les yeux. Les arbres se miraient dans l'eau, mais à l'envers. Plus loin, c'était le ciel ; et tout ce qui entourait le canal se reflétait ainsi. » Il arrive même parfois de délicieuses rencontres, qui sont, dirait-on, la récompense spontanée de la nature et de la vie à ceux qui vont à elles. C'est un maître qui m'a conté ceci : il avait dirigé sa classe-promenade vers une courbe sauvage, où il avait dessein de « montrer à ses élèves une description de Theuriet... Toute la classe est dans le sentier qui s'enfonce sous la voûte ombreuse du bois, quand, soudain, vibre comme une flèche de cristal, puis un trille fuse et s'égrène. Un geste silencieux arrête les enfants le rossignol ! Et alors, l'aventure exquise ! le maître se rappelle que, dans le livre qu'il a en poche, il y a une page où le romancier-poète s'est appliqué à traduire le chant mélodieux ; et, les petits garçons et les petites filles groupés autour de lui, lentement, à mi-voix, il lit, tandis que dans le bois qui se recueille, le rossignol chante, chante, « expliquant » à mesure la page délicieuse...

Toute classe-promenade enfin donne lieu à un compte rendu écrit : exercice de vocabulaire, réponse à un questionnaire pour les petits, rédaction française pour les grands, où sont fixés, dès le vendredi matin, les souvenirs des leçons vivantes du mercredi. Nous n'avons pas besoin d'insister : c'est là que se vérifie le progrès de l'éducation intellectuelle, qui se manifeste par la précision, la clarté, la franchise, et même la couleur du langage.

Les exercices de rappel de la classe-promenade ne sont d'ailleurs pas limités à ce compte rendu écrit. C'est le seul qu'impose le règlement, mais le maître a toute initiative pour les multiplier. Par exemple, cette visite du bateau-chaland sur le canal a donné lieu, en plus de la rédaction, à trois exercices : à la dictée de la page d'Hector Malot, qui avait tant intéressé les fillettes, à des problèmes sur le transport par eau d'un chargement de bois de Chaumont à Nancy, avec des données (tonnage, valeur du stère de bois sur le port, durée et coût du chargement, durée du trajet, etc.), prises soigneusement sur place, – à un dessin, portant, avec la silhouette du bateau, les noms des parties caractéristiques, tels qu'on les a recueillis de la bouche du batelier et de l'affréteur, et notés sur le carnet de route. La classe-promenade peut ainsi devenir, à force d'ingéniosité et d'expérience, le centre d'intérêt de la quinzaine scolaire.

On a pu se rendre compte qu'elle demande aux maîtres beaucoup de travail. Elle ne peut être sérieuse et bonne sans une préparation précise, et suppose, chaque fois, une reconnaissance préalable de l'itinéraire et du terrain, avec la prévision des haltes, et des sujets d'étude correspondant à chacune d'elles. Mais surtout elle impose aux maîtres de réviser leurs anciennes connaissances, de les repenser en fonction de la réalité, de s'assurer qu'ils possèdent effectivement les choses, et non seulement des mots et des signes. Et parfois la classe-promenade a été une épreuve salutaire ; qui a mis en garde contre la science verbale, inculquée d'autorité. Elle a servi le progrès des maîtres autant que celui des élèves ; elle a stimulé leur observation et leur réflexion propres ; elle a rajeuni ou maintenu plus vif en eux le sens du travail personnel. Elle les a d'ailleurs récompensés, en les intéressant de plus en plus profondément à une œuvre, qui réclamait-au plus haut point leur initiative, qui est leur œuvre ; — elle les a attachés, eux aussi, au pays qu'ils rendaient intelligible à leurs enfants.

Le maître

« La classe-promenade sera d'autant plus fructueuse, que le maître sera plus documenté ; la reconnaissance sera d'autant plus précise et complète qu'il sera plus familiarisé avec les modes d'investigation et saura les chemins de la découverte. »

Il n'en reste pas moins que cette étude directe d'un milieu, composé, si simple apparaît-il, d'éléments multiples. est une tâche délicate, pour laquelle les maîtres ont besoin de secours. La classe-promenade sera d'autant plus fructueuse, que le maître sera plus documenté ; la reconnaissance sera d'autant plus précise et complète qu'il sera plus familiarisé avec les modes d'investigation et saura les chemins de la découverte. C'est ainsi que nous avons été amenés, nos collaborateurs et nous, à poursuivre d'année en année la particularisation des programmes de l'école primaire. Tour à tour, les conférences pédagogiques ont travaillé à leur adaptation. Ceux des sciences usuelles ont été, dès 1910, établis par cantons. Ceux de géographie ont donné, pour l'étude raisonnée de la localité et de la région, des groupes de sujets, des chefs d'observation, qui sont des thèmes tout faits de classes-promenades. En même temps, l'archiviste départemental publiait à notre bulletin des « Notes sur l'historiographie haut-marnaise », professées d'abord à l'École normale, qui sont un catalogue complet des sources de notre histoire régionale, suivies d'un « plan de monographie communale », de nature à orienter les recherches et les observations. Puis, c'était le directeur des services agricoles qui nous donnait des « Eléments de pratique agricole haut-marnaise », riches elles aussi en suggestions d'observations et d'expériences... Ainsi la tâche devient plus facile, et la classe-promenade assure de plus en plus ses méthodes et ses procédés.

Il est à peine besoin d'indiquer que l'École normale et l'école annexe se préoccupent de préparer et d'entraîner les futurs maîtres et maîtresses à la pratique et à la direction des classes-promenades. Cette préparation doit être partie importante de leur formation professionnelle.

Classe de ville

On nous a fait parfois cette objection que la classe-promenade n'était point partout praticable, et l'on nous a demandé comment nous la concevions pour les grandes agglomérations urbaines. Nous reconnaissons que la classe-promenade ne peut se développer à l'aise et donner ses résultats complets que dans les localités rurales et dans les bourgs et villes de petite et moyenne importance, où la circulation et les stationnements sont aisés, d'où l'on peut sortir facilement pour trouver une nature plus libre. Mais il s'agit déjà de l'immense majorité des communes françaises, et, pour les autres, il ne faut pas exagérer les difficultés. Ne mène-t-on pas, dans les plus grandes villes, les élèves de nos internats en promenade ? Pourquoi une classe-promenade, préparée, avec un itinéraire bien reconnu, par les boulevards, les places, les quais, les ports..., serait-elle plus malaisée ? Ce n'est pas une innovation que les visites de musées, d'églises, de monuments publics, d'établissements industriels : il suffirait de les disposer, suivant peut-être des vues plus méthodiques. Quelle étude intéressante et suggestive que celle de l'organisme d'une cité moderne !... Un parc, un square, – que l'on pourrait, s'il était nécessaire, réserver à certaines heures aux écoliers –, ne devrait-il pas être le but de fréquentes classes-promenades ? Ne se prêterait-il pas, comme les champs, à des observations multiples ? Ne caractérise-t-il pas aussi un milieu urbain ? N'a-t-il pas son rôle dans l'hygiène, l'esthétique, la morale, des grandes collectivités ?... Il nous semble que l'importance de la classe-promenade, comme instrument d'éducation générale et de préparation à la vie, vaut qu'on s'ingénie à la pratiquer, en l'adaptant aux lieux et circonstances.

« Il nous semble que l'importance de la classe-promenade, comme instrument d'éducation générale et de préparation à la vie, vaut qu'on s'ingénie à la pratiquer, en l'adaptant aux lieux et circonstances. »

Morale

Et nous voudrions simplement indiquer, en terminant, son rôle d'éducation morale. Ne constitue-t-elle pas, éminemment, une leçon de respect du travail ? N'inculque-t-elle pas à l'enfant la notion de sa dignité ? Et non pas seulement du travail en soi, du travail théorique, si l'on peut dire. Ce sont les métiers de son pays, ceux de ses père et mère, où il leur succèdera lui-même, que la classe-promenade élève, aux yeux de l'enfant, au rang d'objets réguliers d'étude. Il prend ainsi conscience, en le comprenant sous tous ses aspects, sans en excepter l'esthétique, de la valeur du travail, en fonction duquel s'organisera sa vie. Il l'aime, il s'y attache d'intelligence et de cœur, au lieu d'y être rivé.

Et, de cette vie pleine et forte, la classe-promenade contribue encore à lui donner la règle essentielle. Fondée toute sur l'observation et l'interrogation des réalités, qu'est-elle qu'un entraînement méthodique à la vérité, recherche et pratique ? Elle donne à l'enfant l'habitude et le besoin du fait et de la preuve. Dans l'unité de la personne humaine, cette habitude et ce besoin se transposent nécessairement de l'intelligence à la conscience. La règle intellectuelle devient règle de conduite. La classe-promenade ambitionnerait de faire passer, pour sa part, dans la vie profonde de l'enfant, la formule de l'éducation démocratique : travail et vérité.

Edmond Blanguernon (1920), « Les classes-promenades », in La revue pédagogique, tome 76, janvier-juin 1920, pp. 389-404. Consulté sur Persée.fr.

Nous avons découvert ce texte suite à la lecture de deux livres généreux et passionants qui se lisent d’une traite : Utilisation du milieu géographique de Mabel Barker (Flammarion, 1931) & Pays de l’enfance de Thierry Paquot (Terre urbaine, 2022).

Si nous avons choisi de republier ce texte d’Edmond Blanguernon, ces textes antérieurs sur le sujet sont également précieux à celles et ceux souhaitant approfondir la question : « L’école et la région », in La Revue pédagogique, tome 57, Juillet-Décembre 1910. pp. 476-487 & Pour une école vivante, Hachette, 1913 et 1918. Fabienne Serina-Karsky, docteur en sciences de l’éducation, publie en 2014 un article intitulé « Les classes-promenades d’Edmond Blanguernon ».