Introduction

1895, le génial savant géographe anarchiste Elisée Reclus publie en anglais un des premiers textes sur la géographie des villes. Celui-ci ne sera tiré de l’oubli et traduit par Jean-Claude Chamboredon et Annie Méjean qu’en 1988. Pourtant, Élisée Reclus, en avance sur son temps, y compare les villes à des organismes vivants. Il nous raconte leur naissance et essor dans leurs dimensions tant écologiques que sociales. Une ville « ne saurait être séparée des conditions de temps et de lieu qui lui ont donné naissance. Toute ville a sa vie propre, ses traits propres, sa forme propre, de sorte que le constructeur ne devrait l'approcher qu'avec beaucoup de vénération. » Prenons conscience de l’individualité des villes. Par ailleurs, il annonce déjà l’urbanisation des mœurs « alors que l'homme de la campagne devient de jour en jour un citadin dans son mode de vie et de penser » et espère l’apparition d’une nouvelle relation fusionnelle entre les villes et les campagnes.

À voir nos villes immenses s'étendre de jour en jour et presque d'heure en heure, engloutir chaque année de nouvelles colonies d'immigrants et, comme des pieuvres géantes, étirer leurs tentacules dans la campagne environnante, on se sent pris de frissons comme devant le symptôme d'une étrange maladie sociale. On pourrait presque reprendre la parabole biblique contre ces prodigieuses concentrations humaines et prophétiser contre elles comme Isaïe contre Tyr, « pleine de sagesse et parfaite en beauté », ou contre Babylone, « la fille de l’Aurore ». Mais il est facile de montrer que cette croissance monstrueuse de la ville, résultat complexe d'une multiplicité de causes, n'est pas pure pathologie : d'un côté, dans quelques-uns de ses aspects, elle constitue pour le moraliste un phénomène effrayant, de l'autre, quand elle se déroule normalement, c'est le signe d'une évolution saine et régulière. Là où grandissent les cités, l’humanité progresse ; là où elles dépérissent, la civilisation elle-même est en danger. C'est pourquoi il importe de distinguer clairement les causes de la naissance et de la croissance des cités, celles de leur déclin et de leur disparition et, troisième série, celles qui de nos jours les transforment peu à peu en les mariant, si l'on peut dire, avec la campagne environnante.

« Là où grandissent les cités, l’humanité progresse ; là où elles dépérissent, la civilisation elle-même est en danger. »

Même dans les premiers âges, quand les tribus primitives erraient à travers forêts et savanes, la société naissante s'efforçait de produire les germes de la ville future. Déjà commençaient à percer le long de la tige des pousses qui devaient donner des branches si puissantes. Ce n'est pas au sein de nos populations civilisées mais aux plus beaux jours de la barbarie primitive que nous devons observer les forces créatives au travail pour la production de ces centres de vie humaine qui devaient précéder la ville et la métropole.

L’homme est sociable. Nulle part, nous ne trouverions un peuple dont l'idéal de vie soit l'isolement complet. Le désir de solitude entière est une aberration qui n'est possible qu'à un stade avancé de la civilisation, pour des fakirs ou des anachorètes troublés par le délire religieux ou brisés par les souffrances de la vie ; et même là, ils sont encore dépendants de la société à laquelle ils appartiennent qui leur apporte, jour après jour, le pain quotidien en échange de leurs prières et bénédictions. S'ils étaient vraiment emportés dans une extase parfaite, ils rendraient l'âme sur-le-champ ; ou, s'ils étaient vraiment désespérés, ils se retireraient pour mourir comme l'animal blessé qui se cache dans l'obscurité des forêts. Mais l'homme sain de la société primitive, chasseur, pêcheur ou berger, aime à se retrouver parmi ses compagnons. Ses besoins peuvent souvent l'obliger à l'affût solitaire au gibier, à s'engager seul sur les hauts-fonds à bord d'un frêle esquif battu par les vagues, à s'aventurer loin du campement à la recherche de nouveaux pâturages pour ses troupeaux. Mais, dès qu'il peut rejoindre ses compagnons avec une bonne réserve de vivres, il se hâte de revenir au campement, le noyau de la cité à venir. Il est courant, partout où la population n'est pas extrêmement rare et dispersée sur d'immenses étendues, que plusieurs tribus partagent un lieu de rassemblement, généralement situé en un emplacement choisi, facilement accessible par les voies naturelles, rivières, défilés ou cols. Là se déroulent leurs fêtes, leurs palabres, leurs trocs des produits qui manquent aux uns et dont d'autres disposent en excédent. Les Peaux Rouges qui, au siècle dernier, étaient répandus dans toutes les forêts et les prairies du Mississipi, préféraient pour leurs rassemblements une péninsule dominant le confluent des rivières — comme la bande de terre triangulaire qui sépare le Monongahela et les Alleghany — ou des collines dénudées commandant un vaste panorama, sans obstacle au regard, d'où ils pouvaient voir leurs compagnons se déplacer à travers les grandes prairies ou ramer sur les rivières ou les lacs — telle la grande île de Manitou, entre les lacs Michigan et Huron. Dans les pays riches en gibier, poisson, bétail et terres cultivables, le regroupement est d'autant plus étroit, toutes choses égales d'ailleurs, que sont plus abondants les moyens de subsistance. Les sites des villes futures sont déjà indiqués par les lieux de rencontre naturels communs aux divers centres de production. Combien de cités modernes sont apparues ainsi sur les sites qui furent de tout temps des points de rencontre.

« Les sites des villes futures sont déjà indiqués par les lieux de rencontre naturels communs aux divers centres de production. »

L'échange de biens qui s'est opéré sur ces lieux de rassemblement est devenu un stimulant supplémentaire, en sus du besoin instinctif de vie sociale, pour la formation de nouveaux noyaux dans les populations primitives ; plus tard, une industrie naissante accompagnait généralement ces débuts de commerce. Un gisement de silex pour tailler et polir armes et outils, une couche d'argile pour la poterie ou les pipes en terre cuite, une veine de métal qui pouvait être fondu ou martelé en bijoux, un amas de beaux coquillages utilisables comme ornement ou monnaie : autant de facteurs d'attraction qui réunissent les hommes ; si, en outre, ces lieux sont favorablement situés comme centres d'approvisionnement, tous les éléments nécessaires à la formation d'une ville se trouvent réunis.

Mais, dans l'organisation de sa vie, l'homme n'est pas seulement guidé par ses intérêts. La peur de l'inconnu, la terreur du mystère contribuent aussi à établir un centre de population dans le voisinage des endroits considérés avec une crainte superstitieuse. La terreur elle-même attire. Que l'on voie des vapeurs sortir des fissures du sol, comme si elles venaient du foyer où les dieux forgent les éclairs ; que l'on entende d'étranges échos répétés par les montagnes comme des voix de génies moqueurs ; que quelque bloc de fer tombe du ciel ; qu'une flamme ou une source jaillisse du sol ou qu'une brume mystérieuse prenne une forme humaine et se déplace dans l'air, à peine un lieu a-t-il été ainsi marqué que la religion le consacre, des temples s'y élèvent, les croyants s'y réunissent et c'est l'origine d'une Mecque ou d'une Jérusalem.

« La peur de l'inconnu, la terreur du mystère contribuent aussi à établir un centre de population dans le voisinage des endroits considérés avec une crainte superstitieuse. »

La haine, elle aussi, a sa part dans la formation des cités et même de nos jours elle les fonde encore. C'était l'un des soucis constants de nos ancêtres de se protéger des agressions extérieures. Il est de vastes régions en Asie ou en Afrique où chaque village est entouré de parapets et de palissades ; et même dans notre Europe du Sud, chaque groupe d'habitations situé près de la mer a ses remparts, sa tour de garde et son donjon ou son église fortifiée ; à la moindre alerte, les paysans trouvent refuge à l'intérieur des murs. Tous les avantages du terrain ont été utilisés pour faire du lieu d'habitation un lieu de refuge. Un îlot séparé du continent par un étroit chenal d'eau profonde offrait une admirable position pour une ville maritime ou lacustre, qui pouvait à la fois surveiller ses ennemis et recevoir ses amis dans le port protégé de la haute mer par l'agglomération de ses huttes. Des rochers escarpés avec des flancs à pic d'où l'on pouvait faire rouler des blocs de pierre sur les assaillants formaient une forteresse naturelle très appréciée. C'est ainsi que les Zuni, les Moqui et d'autres occupants de sites en falaises s'établissaient sur leurs terrasses élevées, dominant l'espace comme des aigles.

L'homme primitif trouva donc l'endroit ; l'homme civilisé fonda et construisit la cité. Au tout début de l'histoire écrite, chez les Chaldéens et les Égyptiens, sur les rives de l'Euphrate et du Nil, la ville existait déjà depuis longtemps et ses habitants se comptaient par dizaines et centaines de milliers. La culture de ces vallées exigeait une immense quantité de travail organisé pour l'assèchement de marécages, le détournement de rivières, la construction de digues, le creusement de canaux d'irrigation ; et la réalisation de ces travaux nécessitait la construction de villes à proximité immédiate du fleuve, sur des plates-formes artificielles de terre battue, élevées au-dessus du niveau des crues. Il est vrai que, dans ces temps lointains, les souverains, qui avaient à leur disposition d'innombrables esclaves, avaient déjà commencé à choisir l'emplacement de leur palais selon leur propre caprice, mais quel qu'ait été leur pouvoir personnel, ils ne pouvaient que suivre les flux réguliers formés par les populations. En dernière analyse, ce furent les paysans qui donnèrent naissance aux villes, lesquelles, plus tard, se sont si souvent retournées contre leurs créateurs oubliés.

« L'homme primitif trouva donc l'endroit ; l'homme civilisé fonda et construisit la cité. »

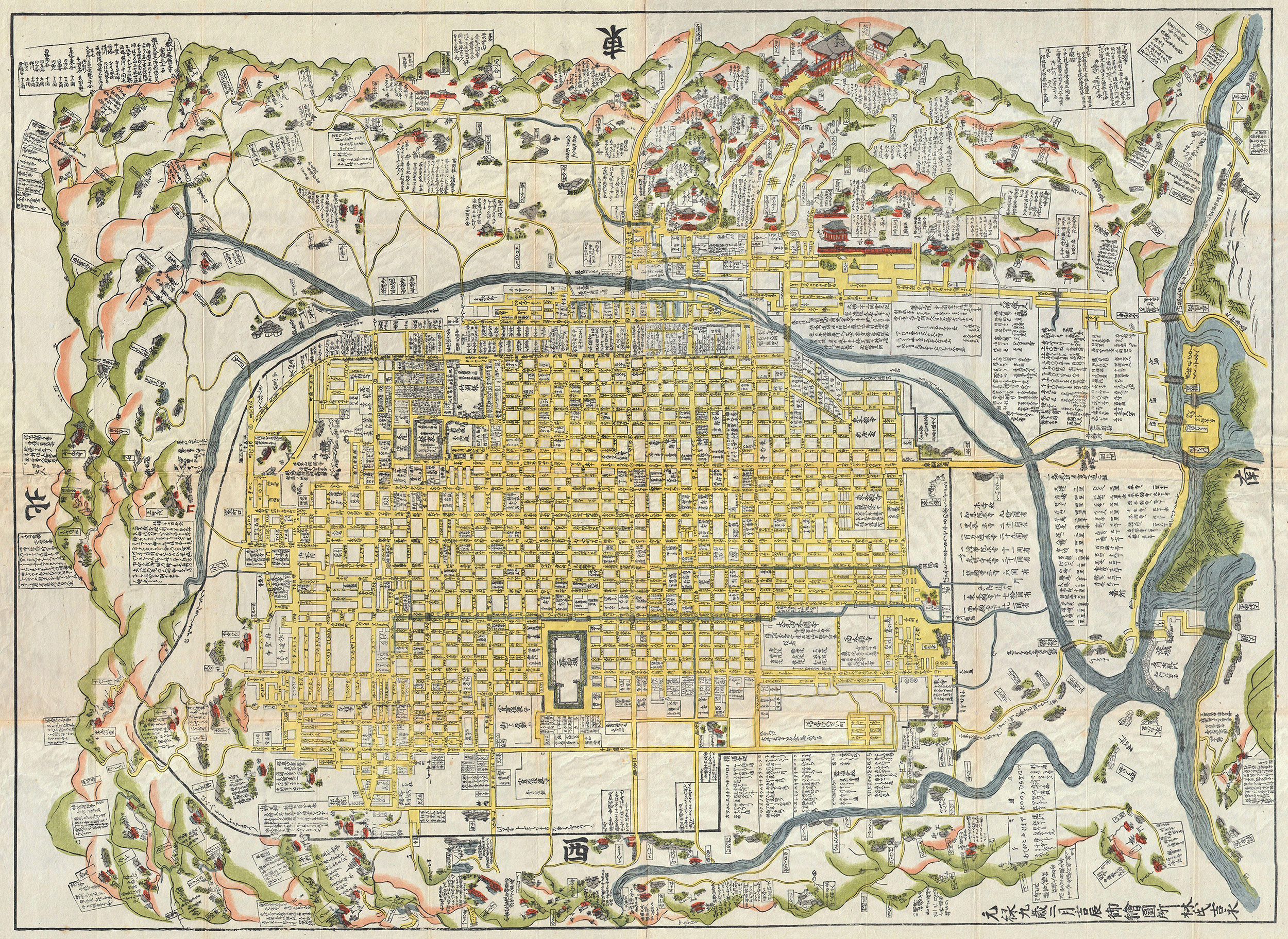

Le processus normal et spontané de naissance des villes apparaît de la manière la plus nette à l'époque grecque quand Athènes, Mégare et Sicyone poussaient au pied de leurs collines comme des fleurs à l'ombre des oliviers. Tout le pays, terre de naissance du citoyen, se trouvait contenu dans un espace étroit. Des hauteurs de son acropole, le citoyen pouvait suivre des yeux les limites du domaine collectif passant, ici, le long de la ligne de la côte dessinée par la crête blanche des vagues, là, à travers les lointains bleutés des collines boisées, franchissant les ravins et les gorges, jusqu'à la cime des rochers éclatants. L'enfant du pays pouvait nommer chaque ruisseau, chaque bosquet, chaque masure dans le paysage. Il connaissait chaque famille qui vivait sous ces toits de chaume, chaque lieu auquel s'attachait le souvenir d'exploits de ses héros nationaux ou des foudres lancées par ses dieux. Les paysans, pour leur part, étaient liés à leur ville par une relation toute particulière d'appartenance. Ils connaissaient les sentiers battus qui étaient devenus ses rues, Les larges routes et les places portant encore les noms des arbres qui y poussaient naguère ; ils pouvaient se rappeler avoir joué autour des sources qui, maintenant, reflétaient les statues des nymphes. En haut, sur le sommet des collines protectrices, s'élevait le temple de la divinité sculptée qu'ils invoquaient dans les heures de danger collectif et ils trouvaient tous refuge derrière ses remparts quand l'ennemi tenait la campagne. Aucun autre territoire n'a produit un patriotisme si ardent, des liens si étroits entre la vie de chacun et la prospérité de tous. L'organisation politique était aussi simple, aussi définie, aussi une et indivisible que celle de l'individu lui-même.

Bien plus complexe était la ville commerçante du Moyen Age, vivant de ses industries et de son commerce extérieur et, souvent, seulement entourée d'une ceinture étroite de jardins. Elle voyait autour d'elle, proches et inquiétantes, les forteresses de ses alliés ou de ses adversaires féodaux enserrant les pauvres chaumières des villageois au pied de leurs murailles, comme les aigles plantant leurs serres dans une proie. Dans cette société médiévale, l'antagonisme entre la ville et la campagne s'est établi comme le résultat de la conquête étrangère ; réduit au simple servage sous la domination du baron, le laboureur — bien meuble lié à la terre dans le langage insultant de la loi — était jeté comme une arme contre les villes, contre son propre gré ; comme travailleur ou comme valet d'armes, il fut contraint à s'opposer au bourg et à sa classe industrielle naissante.

De tous les pays européens, la Sicile est celui où l'harmonie primitive entre la ville et la campagne a le mieux survécu. La rase campagne est inhabitée, sauf dans la journée, durant les heures de travail des champs. Il n'y a pas de village. Le soir, les laboureurs et les bergers retournent à la ville avec leurs troupeaux. Paysans pendant la journée, ils deviennent citadins le soir. Il n’y a pas de spectacle plus aimable et plus touchant que celui des cortèges de travailleurs rentrant à la ville quand le soleil s'engloutit derrière les montagnes, projetant l'ombre immense de la terre vers l’Orient. Les groupes plus ou moins nombreux se suivent espacés les uns des autres le long de la route qui monte car, par souci de protection, les villes sont presque toujours perchées sur des escarpements où leurs murailles blanches sont visibles à dix lieues à la ronde. Les familles et les amis s'assemblent pour la montée ; les enfants et les chiens courent avec des cris joyeux de groupe en groupe. Le bétail s'arrête de temps en temps pour brouter un peu d'herbe d'une espèce qu'il apprécie au bord du chemin. Les jeunes filles montent les bêtes à califourchon, tandis que les garçons les aident à franchir les endroits difficiles, rient et quelquefois chuchotent avec elles.

Mais ce n'est pas seulement en Sicile — celle de Théocrite — que l'on rencontre le soir ces groupes charmants. Sur tout le pourtour de la côte méditerranéenne, de l'Asie Mineure à l'Andalousie, les coutumes antiques ont été en partie conservées, ou, au moins, ont laissé une influence. Toutes les petites villes fortifiées, jalonnant les côtes d'Italie ou de Provence, appartiennent au même type de république miniature, séjour nocturne des paysans des campagnes avoisinantes.

S'il y avait une parfaite uniformité dans le relief et dans les qualités du sol, les villes seraient disposées, pour ainsi dire, de façon presque géométrique. L'attraction mutuelle, l'instinct social, les avantages du commerce, les auraient fait naître à des distances presque égales. Prenons une plaine plate sans obstacle naturel, sans rivière ou port favorablement situé et sans dimensions politiques qui auraient divisé le territoire en états distincts : la capitale serait située en plein centre du pays, les grandes villes auraient été réparties à égale distance tout autour, espacées rythmiquement entre elles, tout en ayant chacune son propre système planétaire de petites villes, l'intervalle normal étant la distance d'une journée de marche ; car, à l'origine, c'est le pas de l'homme qui était pris comme mesure naturelle d'un point à l'autre et c'est le nombre de kilomètres couverts par un marcheur moyen entre le lever et le coucher du jour qui définissait normalement la distance entre une ville et la suivante. La domestication des animaux puis l'invention de la roue, ont modifié ces mesures primitives. Le pas du cheval, et ensuite, le tour complet d'une roue sont devenus l'unité de mesure pour les distances entre les centres urbains. Même maintenant, dans les pays de vieille civilisation — en Chine, dans les environs du Gange, dans les plaines du Pô, dans la Russie centrale et même en France — on peut discerner, sous le désordre apparent, un ordre de distribution spatiale des villes qui a été, à l'évidence, réglé jadis par le pas du voyageur.

Une petite brochure écrite vers 1850, par Gobert, homme ingénieux et inventeur, qui vivait à Londres comme réfugié, a attiré l'attention sur la régularité surprenante dans la distribution des grandes villes en France, avant que les exploitations minières ou industrielles soient venues déranger l'équilibre naturel des populations. Ainsi, autour de Paris, à mesure que l'on va vers les frontières du pays, on rencontre un anneau de villes importantes mais subordonnées — Lille, Bordeaux, Lyon. La distance de Paris à la Méditerranée étant à peu près le double du rayon ordinaire de cet anneau, une autre grande ville a dû s'élever à l'extrémité de cette ligne et Marseille, l'antique colonie phénicienne et grecque, s'est développée avec splendeur. Entre Paris et ses centres secondaires s'élevèrent à des distances à peu près égales, une série de villes moindres mais encore importantes, séparées l'une de l'autre par une double étape, soit encore cent vingt kilomètres — Orléans, Tours, Poitiers, Angoulême. Enfin, à mi-chemin entre ces centres de troisième ordre, dans une situation qui indique la longueur moyenne d'une étape, s'élevèrent les modestes villes d'Étampes, Amboise, Châtellerault, Ruffec, Libourne. Ainsi, le voyageur, en traversant la France, pourrait trouver, pour ainsi dire alternativement, une halte et une étape, la première convenant au voyageur à pied et la seconde au cavalier et au voyageur en voiture. Sur presque toutes nos routes principales, la succession des villes est rythmée de même. C'est une sorte de cadence naturelle qui scande le déplacement des hommes, des chevaux et des voitures.

Les irrégularités de ce réseau d'étapes s'expliquent toutes par la morphologie du pays, ses élévations et ses dépressions, le cours de ses rivières, ses mille variations géographiques. C'est d'abord la nature du sol qui influence les hommes dans le choix spontané de leurs habitations. Où la plante ne peut croître, la ville ne peut croître non plus. Elle s'écarte de la lande stérile, du sable grossier et de l'argile lourde et se développe d'abord dans celles des contrées les plus fertiles qui sont faciles à cultiver. En effet, les sols alluviaux des marécages, fertiles eux aussi mais trop souples ne sont pas toujours d'accès facile et ne peuvent pas être cultivés sans une organisation du travail qui implique un stade de civilisation très avancé.

« C'est d'abord la nature du sol qui influence les hommes dans le choix spontané de leurs habitations. Où la plante ne peut croître, la ville ne peut croître non plus. »

Encore une fois, l'irrégularité du relief aussi bien que l'avarice du sol tendent à décourager le peuplement et empêchent ou au moins retardent le développement des villes. Les précipices, les glaciers, les neiges, les vents glacés chassent les hommes, pour ainsi dire, des rudes vallées de montagne. Les villes tendent naturellement à se grouper en bordure des régions inaccessibles, au premier endroit propice à l'entrée de ces vallées. Chaque torrent a sa ville fluviale dans la plaine, juste là où son lit s'élargit soudain et se divise en une multitude de branches parmi les graviers. De la même façon, chaque point de la vallée où se rejoignent deux, trois ou quatre cours d'eau a sa ville, d'autant plus considérable que, toutes choses égales d'ailleurs, les différents bras roulent plus d'eau. Prenez, par exemple, la géographie des Pyrénées et des Alpes. Y-a-t-il un site naturel plus propice que celui de Saragosse, au milieu du cours de l’Ebre, à l'intersection avec la double vallée du Gallego et de la Huerva ? Soit encore Toulouse, la métropole de la France du Sud, située en un point qu'un enfant aurait pu choisir au préalable comme un site naturel, à l'endroit précis où le fleuve devient navigable en aval du confluent de la Haute-Garonne, de l'Ariège et de l'Hers. Aux deux coins opposés de la Suisse, Bâle et Genève sont situées sur les grands axes suivis par les anciennes migrations ; et, sur le versant sud des Alpes, à l'entrée de chaque vallée, sans exception, on trouve une ville fortifiée. De grandes villes comme Milan et tant d'autres marquent les principaux points de convergence ; toute la haute vallée du Pô, qui forme les trois quarts d'un immense cercle, a pour centre naturel la ville de Turin.

Cependant, les rivières ne doivent pas être considérées simplement comme l'artère centrale des vallées. Elles sont, essentiellement, le mouvement et la vie. Or, la vie appelle la vie et l'homme, avec son esprit toujours mobile, toujours poussé vers des horizons lointains, aime à s'attarder le long du courant qui porte du même mouvement ses bateaux et ses pensées. Malgré tout, il ne s'installera pas indifféremment de n'importe quel côté du courant, sans faire la distinction entre l'extérieur et l'intérieur de la courbe, le courant rapide et le courant lent. Il essaie différents emplacements avant de trouver le site qui lui plaît. Il choisit, de préférence, les points de convergence ou de ramification où il peut profiter de trois ou quatre voies navigables qui s'offrent d'elles-mêmes au lieu des deux seules directions de l'amont ou de l'aval de la rivière : Il arrive aussi qu'il se fixe aux points d'arrêts inévitables, rapides, chutes, défilés où les bateaux viennent jeter l'ancre et où l'on transborde la marchandise ; ou encore là où la rivière se rétrécit et où le passage d'une rive à l'autre est aisé. Enfin, dans chaque bassin fluvial, le centre vital se situe à la pointe de l'estuaire, là où la marée montante rencontre et arrête le cours du fleuve, et où les bateaux portés par l'eau douce rencontrent les vaisseaux de mer qu'amène la marée. Ce lieu de jonction des eaux, dans le système hydrographique, peut être comparé à la position qu'occupe le collet d'un arbre entre le système de végétation aérienne en surface et celui des racines profondément étalées sous terre.

Les découpures du rivage affectent aussi la distribution des villes. Les côtes sablonneuses rectilignes, presque continues, inabordables aux grands vaisseaux, sauf les rares jours de calme plat, sont évitées tant par les populations de l'intérieur que par les navigateurs. Ainsi, les deux cents kilomètres de côte qui s'étendent en droite ligne de l'embouchure de la Gironde à l'Adour n'ont pas de ville, excepté Arcachon, qui n'est qu'une petite station balnéaire, placée bien en retrait de la mer derrière les dunes du Cap Ferré. De même, la redoutable série de barrières littorales qui borde la côte atlantique des Carolines entre Norfolk et Wilmington, ne laisse place qu'à quelques petits ports qui ne connaissent qu'une navigation difficile et dangereuse. Dans d'autres régions côtières, îles et îlots, rochers, promontoires, péninsules innombrables, falaises avec leurs mille pointes et anfractuosités empêchent également la formation des villes, en dépit des avantages des eaux profondes et abritées. Quand une côte connaît de trop violentes tempêtes, seuls peuvent s'y établir de petits groupes humains. Les sites les plus favorables sont ceux qui offrent un climat tempéré et une côte accessible à la fois par terre et par mer, aux bateaux comme aux voitures.

« Toutes les autres caractéristiques du sol, physiques, géographiques, climatiques, exercent également une influence sur la naissance et le développement des villes. [...] Pour une région donnée et pour un stade d'évolution historique donné, la dimension des villes se mesure exactement à la somme de leurs avantages naturels. »

Toutes les autres caractéristiques du sol, physiques, géographiques, climatiques, exercent également une influence sur la naissance et le développement des villes. Chacun de ces divers facteurs peut accroître ou diminuer le pouvoir d'attraction d'un site. Pour une région donnée et pour un stade d'évolution historique donné, la dimension des villes se mesure exactement à la somme de leurs avantages naturels. Une ville africaine et une ville européenne, si elles bénéficient de conditions naturelles semblables, seront sans doute différentes l'une de l'autre, du fait du total contraste des contextes historiques, mais auront, cependant, des destins assez parallèles. Par un phénomène analogue à celui de l'attraction entre planètes, deux centres urbains voisins exercent une influence l'un sur l'autre, soit que l'un favorise le développement de l'autre par l'apport d'avantages complémentaires — comme dans le cas de Manchester, la ville des manufactures, et Liverpool, la ville commerçante — soit que l'un porte préjudice à l'autre par concurrence, quand leurs avantages sont de même nature. Ainsi, la ville de Libourne, qui s'élève, en Dordogne, à quelque distance à peine de Bordeaux, mais juste sur l'autre côté de la langue de terre qui sépare la Dordogne et la Garonne, aurait pu rendre les mêmes services au commerce et à la navigation que Bordeaux. Mais sa proximité avec celle-ci a été sa ruine. Elle a été dévorée, pour ainsi dire, par sa rivale ; elle a presque complètement perdu son importance maritime et elle n'est guère plus qu'une étape pour les voyageurs.

Un autre fait important est à noter. C'est la manière dont la « force géographique », comme celle de la chaleur ou de l'électricité, peut être transportée à distance, agir à un point éloigné de son centre et même donner naissance, pour ainsi dire, à une ville secondaire mieux placée que la première. On peut citer le port d'Alexandrie qui, malgré son éloignement du Nil, est, cependant, l'entrepôt de tout le bassin du fleuve, de même que Venise est le port de la plaine de Padoue et Marseille celui de la vallée du Rhône.

« Toute nouvelle acquisition de l'homme produit de nouveaux points de vie possible, comme tout nouvel organe se forme de nouveaux centres nerveux. »

Après les avantages du climat et du sol viennent les ressources souterraines qui exercent quelquefois une influence décisive sur la position des villes. Une ville s'élève soudain sur un site apparemment défavorable, mais où la terre est riche en pierre de taille, en glaise ou en marbre, en substances chimiques, en métaux, en minerais combustibles. Ainsi Potosi, Cerro de Pasco, Virginia City, ont surgi dans des régions où, sans la présence de filons d'argent, aucune ville n'aurait pu être fondée. Merthyr Tydfil, le Creusot, Essen, Scranton sont nées des gisements houillers. Toutes les forces naturelles inutilisées jusqu'ici donnent naissance à des villes nouvelles aux emplacements mêmes qui étaient rigoureusement évités auparavant, ici au pied d'une cataracte, comme à Ottawa, là, parmi les autres montagnes à portée des conduites naturelles d'électricité, comme dans bien des villes suisses. Toute nouvelle acquisition de l'homme produit de nouveaux points de vie possible, comme tout nouvel organe se forme de nouveaux centres nerveux.

Élisée Reclus (1895), « The Evolution of Cities » in Contemporary Review, n°67 ; traduit et présenté par Jean-Claude Chamboredon et Annie Méjean in Cahiers d'économie et sociologie rurales, n° 8, 1988 ; repris dans Villes et civilisations urbaines, recueil dirigé par Marcel Roncayolo et Thierry Paquot, Larousse, 1992.