Introduction

Si tout le monde sait que « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre » (selon l’expression d’Yves Lacoste), on ignore plus souvent la puissance culturelle de la toponymie dans l’oppression d’un peuple par un pouvoir colonial. C’est précisément ce que nous révèle le géographe japonais Ono Yûgo à travers son combat pour la réhabilitation de l’ethnie aïnoue (implantée sur l’île septentrionale d’Hokkaidô) via la résurrection de sa toponymie et son inscription d’égale à égale avec les sinogrammes japonais sur les panneaux indicateurs de la région. Augustin Berque traduit ici quelques pages du livre de Ono Yûgo Géographie combattante (2013) consacrées à son admiration pour Chiri Yukié, femme de lettres aïnoue, et à son engagement pour la toponymie aïnoue, premier pas d’une reconquête spatiale, linguistique et culturelle.

Si je n’avais pas rencontréChiri Yukié [1], je pense que ma vie depuis 1997 aurait été bien différente.

Nommé à Hokudai [Université de Hokkaidô à Sapporo], en 1986, je découvris dans une librairie un livre intitulé Les Gouttes d’argent. Manuscrits posthumes de Chiri Yukié (Sôfûkan, 1984). La couverture était élégante, je l’ouvris, et voilà que c’était un recueil de manuscrits posthumes d’une jeune Aïnoue, qui avait vécu de Meiji en Taishô [2]. Attiré par le style, je l’achetai, le lus d’un trait, et me souviens d’avoir été touché. Il y avait entre autres, dans ce livre, l’introduction du Recueil des Chants sacrés aïnous écrite par Yukié. L’écriture était belle, mais pas seulement. C’était d’un style étrange, d’une puissance qui vous prenait au cœur. Pourtant, les Aïnous, la culture aïnoue, j’en étais loin. Même si l’introduction était émouvante, à lire l’édition Iwanami Bunko du Recueil des Chants sacrés aïnous, je n’y compris pas grand-chose. Sur la page de gauche figurait le texte aïnou en katakana [3], et sur la page de droite la traduction japonaise, due à Yukié. L’aïnou, je ne le comprenais pas, la traduction japonaise, je la comprenais, mais les chants (yukara :Yukar) qui étaient là transcrits, je ne les trouvais pas tellement intéressants. J’étais trop ignorant de l’aïnou et de sa littérature orale. Mais le recueil de Yukié, je le plaçai au meilleur endroit de ma bibliothèque, et le lisais de temps à autre.

En avril 1997 fut enfin abrogée une loi au nom effrayant, la « Loi de protection des anciens autochtones de Hokkaidô ». Instituée en 1899, cette loi éminemment discriminatoire était restée en vigueur au Japon pendant près de cent ans. Ce qui fut institué à la place, c’est la « Loi de stimulation de la culture aïnoue ». Formellement, c’est une loi au nom fort long, « Loi de stimulation de la culture aïnoue, ainsi que relative à la diffusion et à l’éclairage des connaissances concernant les traditions etc. des Aïnous ». Moi qui n’y connaissais rien, je me réjouis naïvement, me persuadant que c’était là enfin la naissance d’une société égalitaire. La loi fut officiellement mise en vigueur le 1er juillet. Je pensais que quelque chose allait changer comme un coup de théâtre. Or bien que je fusse à Sapporo, je ne vis rien changer d’important.

Lorsque je lus la proposition selon laquelle le Dô [la préfecture de Hokkaidô] et les collectivités locales lançaient un appel d’offres de mesures pour concrétiser cette loi, je me demandai ce que je pourrais bien faire moi-même. Je ne savais rien des Aïnous. Cependant, moi qui en étais venu à douter puisque rien ne changeait en dépit du changement de loi, je me demandai pourquoi. L’article premier de la loi écrit que celle-ci « vise la réalisation d’une société où soit respectée la dignité des Aïnous en tant que peuple ». Que soit respectée leur dignité en tant que peuple, cela devrait d’abord signifier que la langue aïnoue puisse être employée ordinairement dans la rue, et que soit possible une société où cette langue serait acceptée sans états d’âme. Or comme, bien entendu, les Aïnous ont été privés de leur langue maternelle après tant d’années de politiques d’assimilation, il est impensable que, tout d’un coup, l’on se mette à faire en pleine ville des annonces en aïnou. Il faudrait auparavant que l’éducation leur restitue cette langue. Il faudrait aussi, naturellement, puisque les Aïnous sont devenus des membres égaux en droit dans la nation japonaise, que les non-Aïnous aient l’occasion d’apprendre leur langue, ou au moins que cette occasion leur soit donnée au stade de l’éducation obligatoire. Or moi-même, je n’avais jamais appris un mot d’aïnou. Que, de but en blanc, l’on oblige de pareils adultes à apprendre l’aïnou, cela provoquerait des résistances.

Et pourtant, une idée me vint. Les noms de lieux, tout le monde les utilise. Or on dit que presque tous les toponymes de Hokkaidô viennent de l’aïnou. Alors, si l’on notait ces toponymes aïnous à égalité avec les sinogrammes [4], qui en ont profondément déformé le sens et le son, tout le monde pourrait quotidiennement les lire et les entendre, et l’on se préparerait ainsi à s’habituer à la langue aïnoue elle-même… Bien entendu, cela ne suffirait pas, car l’égalité, cela demande que les noms de lieux soient eux-mêmes égaux. À changer unilatéralement les toponymes aïnous, et en outre à leur laisser un traitement inégal sur les panneaux indicateurs, on ne saurait parler de « société où est respectée la dignité ethnique ». La toponymie est un domaine important de la géographie. Donc, même non connaisseur de la cause aïnoue, mais s’agissant de noms de lieux, n’avais-je pas mon mot à dire en tant que géographe ?

Ayant cela en tête, peu avant la fin de l’appel d’offres, fin mars 1998, j’adressai à la Préfecture un « Cahier de doléances concernant l’égalité de transcription des noms de lieux aïnous ». Je le cosignai avec M. Hori Jun.ichi, qui avait quitté son poste de professeur à la faculté de physique de Hokudai pour devenir chercheur en cartographie et essayiste, ainsi qu’avec M. Ogawa Ryûkichi, un Aïnou [5], qui avait participé à l’assemblée de lancement du mouvement. C’était presque la première fois que je rencontrais des personnes aïnoues, mais par la suite, j’eus rapidement l’occasion d’en connaître bien d’autres.

Chiri Yukié était de Noboribetsu [« monter -séparation »]. Soit en aïnou Nupur.pet. Nupur signifie trouble, numineux, et pet veut dire cours d’eau. Ce toponyme vient sans doute du fait qu’il y a là une source thermale, d’où sort une eau laiteuse. Yukié a passé son enfance et sa jeunesse à Chikabumi [« écriture proche »], ce qui signifie « lieu (i) où il y a (un) l’oiseau (cikap) ». Si on lit séparément ces mots, cela donne Chikappun.i, mais l’aïnou comme le français faisant la liaison, ce toponyme se lit Chikapuni.

Ce toponyme signifie « là où il y a le grand oiseau légendaire capable d’attraper même un cerf ». De même, tous les toponymes aïnous ont une signification précise. En particulier, la toponymie aïnoue relative à la nature exprime avec précision les types de relief, de faune et de flore locales. Ayant pour ma part commencé par étudier la géomorphologie, puis l’écologie du paysage, pour en venir à l’étude de la faune, de la flore et de leurs habitats, les noms de lieux aïnous me donnaient d’importants repères pour reconstituer la nature originelle aujourd’hui perdue.

Il est un toponyme qui s’écrit 美馬牛. Les touristes pensent que c’est là un toponyme bien hokkaïdois [6], un endroit où il y a de « beaux » (bi 美) » « chevaux » (ba 馬) et « bœufs » (ushi 牛), mais en aïnou, Bibaushi, c’est « endroit (i) où il y a beaucoup (us) de margaritifères [moules perlières des rivières] (biba) ». Comme l’aïnou ne fait pas la distinction entre b et p, l’on trouve aussi le toponyme Pipaushi. L’une des rivières qui descendent de la chaîne des Hidaka vers la plaine du Tokachi se nommait le Pipairo-gawa [7]. Vers 1973, quand je faisais mes recherches de terrain (géomorphologiques) au Tokachi avec M. Hirakawa Kazuomi, tous les deux en motos de 50 cc, nous tombions sur de nombreux toponymes aïnous, dont la sonorité nous charmait, et parmi ceux-ci, je n’ai pas oublié la sonorité du Pipairo-gawa. C’est là aussi Pipa-iro-pet, « Rivière qui abonde en moules perlières ». Or ce sont les sinogrammes 美生 [8] qu’on lui a appliqués, et la ville qui s’est installée sur ses rives est Kami-Bisei 上美生 [« Bisei amont »], ce qu’on lit en lecture phonique. Et en fin de compte, le nom de la rivière aussi est devenu Bisei-gawa. Cela me paraissait inadmissible. Toutefois, que la transcription en sinogrammes transforme ainsi et le son et le sens du nom aïnou originel, c’est, depuis le temps de la Cour du Yamato [Période dite des « tertres anciens » aux IIIe-VIe siècles], la ligne politique suivie par l’État dit « Nippon », et pour que je me rende compte que c’est là poursuivre la domination des Aïnous, continuer le colonialisme, il aura fallu que je rencontre véritablement Chiri Yukié.

« Jadis, ce vaste Hokkaidô, c’était le libre monde de nos ancêtres ».

Cette première phrase de l’introduction du Recueil des Chants sacrés aïnous, ce fut la première « déclaration du peuple autochtone » énoncée de la bouche d’un Aïnou, en Taishô XI (1922). Je crois que le génie de Yukié, c’est de déclarer tout net quelque chose d’important, tout en le disant avec souplesse.

[...] Si l’on compare à celui des autres régions japonaises le changement du paysage hokkaïdois en un siècle et quelques décennies, il est clair qu’il en diffère complètement par la vitesse et par l’échelle. On peut dire qu’alors que, dans les régions autres que Hokkaidô, depuis l’époque Yayoi [environ 300 av. J.-C. à environ 300 ap. J.-C], le paysage a mis deux millénaires pour changer, à Hokkaidô, c’est depuis Meiji, en à peine 150 ans, que le changement s’est produit. Comment un changement d’une telle allure et d’une telle échelle a-t-il été possible ? Il n’y a pas d’autre raison que celle-ci : Hokkaidô est la seule région du Japon qui ait subi, du fait de la politique de colonisation, une exploitation unilatérale de ses ressources et une transformation radicale de sa terre. Jusqu’ici, la géographie japonaise n’y a guère porté attention. L’on pourrait même plutôt dire que la géographie japonaise a intentionnellement contribué à cacher cette réalité. C’est en termes de « modernisation » que, par un présupposé informulé, la géographie a rendu compte du « développement » et de la « mise en valeur » qui ont rendu la région « prospère ».

Une femme, Chiri Yukié. Elle a consacré sa courte vie, dix-neuf ans à peine, à transmettre au monde la splendeur des kamui yukara (Kamuy yukar : les chants sacrés) qu’elle était habituée, depuis son enfance, à entendre chanter en langue aïnoue. Elle n’était ni géographe ni historienne, mais dans cette unique première phrase du Recueil des Chants sacrés aïnous qui condense toute sa vie, elle nous dévoile la véritable figure de Hokkaidô, que les savants avaient tenté d’occulter. À partir de ce que les SIG nous montrent du Hokkaidô d’il y a cent cinquante ans, essayons d’imaginer le « libre monde humain » que Hokkaidô était alors.

Aujourd’hui, la nature de Hokkaidô, dont nous bassinent les slogans tels que « Hokkaidô à l’opulente nature », « la nature vierge de Hokkaidô », ce n’est qu’une nature miteuse, ravagée par l’exploitation. Les forêts de Hokkaidô, que l’on voit quand on passe la chaîne des Hidaka pour aller de Sapporo à Obihiro par la ligne JR [Japanese Railways] ou par l’autoroute, ce sont les ruines d’une opulente couverture forestière que la colonisation a coupée à blanc.

« Tout est compris dans le paysage. On dirait que pour en saisir le sens, il faut se forger les yeux et les pieds », cette citation du grand crapahuteur que fut Tsurumi Yoshiyuki en Asie du sud-est – son terrain d’élection – nous dit bien que, derrière le paysage (fûkei) que l’on a sous les yeux, se cache un paysage (randosukêpu [landscape]) passé, et que pour le saisir, il faut se forger les yeux et les pieds.

Une forêt touffue d’énormes chikisani (orme de printemps) ou de ranko (katsura), dont plusieurs hommes se donnant la main feraient à peine le tour. Il reste aujourd’hui partout dans l’île des toponymes aïnous en ranko.ushi (endroit où il y a beaucoup de katsuras), ce qui nous indique que Hokkaidô était jadis couvert d’une forêt où foisonnaient de pareils feuillus énormes. Je voudrais imaginer cette forêt. Les grands fleuves qui y serpentaient librement. Shikari.betsu, c’est un toponyme aïnou qui signifie « fleuve qui tourne de lui-même », c’est-à-dire qui méandre librement. Imaginons les Aïnous qui en pirogue, d’amont en aval, d’aval en amont, y pagayaient librement.

Les torrents débouchant de la montagne accumulent partout du gravier, formant des lits de gravier, lesquels, absorbant l’eau du torrent, en diminuent le débit jusqu’à le tarir, d’où ces shirinashi-gawa (« rivière sans cul ») qui en aïnou se disent o.satsu.nai,« rivière (nai)à bout (o)sec (satsu) », tel Osatsunai, ou ces mizunashi-gawa (« rivière sans eau ») qui en aïnou se disent satsu.pi.nai, « rivière (nai) à gravier (pi)sec (satsu) », tel Sappinai, toponymes que l’on trouve ici et là. Ce sont les toponymes aïnous des rivières à cône de déjection. Là où s’achevait la forêt se trouvaient des zones humides (saru). Voilà ce dont témoignent de très nombreux toponymes, tels Sarufutsu, Sarabetsu, Sarobetsu, etc. Le cours inférieur du Tokachi-gawa était autrefois une grande zone humide, comparable à l’actuel marais de Kushiro. Les environs de Sapporo aussi, comme l’indiquent des toponymes tels qu’Ôyachi (« terre de grande vallée »), étaient des marais ou des tourbières. Essayons d’imaginer l’étendue de ces paysages originels de Hokkaidô.

L’année où je présentai le Cahier de doléances demandant l’égalité de transcription pour les toponymes aïnous, en 1998, prenant par hasard le livre de Yukié, je vis dans la chronologie qui figure à la fin qu’elle était née en 1903. J’avais dû le lire déjà maintes fois, mais je me rendis compte alors pour la première fois qu’à cinq ans de là, ce serait son centenaire. À ce moment, quelque chose s’éleva en moi. Sans doute, pour ce centenaire, y aurait-il diverses manifestations. Ce seraient là toutefois des événements limités à une partie de Hokkaidô. Et un an plus tard, jusqu’au second centenaire, tout le monde n’allait-il pas de nouveau oublier Yukié ? À cette idée, je fus traversé par le sentiment que non, cela ne devait pas être, je ne voulais pas que cela se passe ainsi.

Avant le centenaire, restent encore cinq ans. D’ici là, faire connaître Yukié dans tout le Japon, faire que ce centenaire ne soit pas qu’un événement local, limité à Hokkaidô, faire que d’année en année, davantage de monde sache qui était Yukié. Cette décision prise, je commençai par rendre visite à la tombe de Yukié. Je savais qu’elle se trouvait à Noboribetsu, à quel endroit, je l’ignorais, mais des amis sur place se renseignèrent, et enfin, avec une vingtaine de volontaires, nous pûmes la visiter. La nièce de Yukié, Mme Yokoyama (Chiri) Mutsumi voulut bien venir. L’occasion permit d’organiser l’année suivante, afin de faire connaître Yukié d’abord aux gens du lieu, une exposition de ses effets personnels, que Mutsumi-san conservait pieusement ; manifestation qui depuis s’est répétée chaque année vers le 18 septembre, l’anniversaire de Yukié. Pour le centenaire, une grande exposition put tourner dans tout le Japon, à commencer par Tokyo.

Pour des raisons familiales, Yukié avait dû quitter Noboribetsu, et pour achever auprès de Kinda.ichi Kyôsuke[9] le Recueil des Chants sacrés aïnous, elle se rendit à Tokyo en mai [1922] l’année de sa mort[10].À Asahikawa, où elle avait vécu juste avant, une stèle littéraire a été élevée à sa mémoire par Mme Arai Kazuko, elle-même Aïnoue[11]. Le 8 juin, jour de la naissance de Yukié selon l’état civil, les Aïnous de la région accomplissent une cérémonie commémorative intitulée « Le jour où pleuvent des gouttes d’argent », avec la participation des élèves du collège Hokumon, dans l’enceinte duquel la stèle a été édifiée. À Noboribetsu, où Yukié est née, de plus en plus de personnes concernées demandant la création d’un mémorial où l’on pût à tout moment diffuser des informations sur Yukié, un mouvement commença en 2002 pour l’édification du Yukié Kinenkan (Mémorial Yukié). Aucun financement. Je proposai une méthode où, sans recourir à l’administration ni aux grandes entreprises, on collecterait des fonds en faisant connaître Yukié au plus grand nombre possible de gens dans tout le Japon, chaque citoyen contribuant à l’effort. Par bonheur, des gens de lettres profondément intéressés par l’œuvre de Yukié, comme [la romancière] Tsushima Yûko, qui a co-traduit en français le Recueil des Chants sacrés aïnous, [la chanteuse] Katô Yukiko, [le poète et essayiste] Ikezawa Natsuki, etc., ainsi que l’anthropologue Yamaguchi Masao ou d’autres personnalités célèbres, soutinrent l’activité de collecte des fonds. Grâce à ce soutien, en neuf ans, une somme supérieure à l’objectif de trente millions de yen fut obtenue, et le 18 septembre 2010 fut inauguré, au lieu de naissance de Yukié, le « Mémorial Chiri Yukié – Les Gouttes d’argent ».

En 2003, pour commémorer le centenaire de Yukié, et afin d’obtenir un financement pour la construction du mémorial, j’avais publié Chiri Yukié ‘Ainu shinyô-shû’ e no michi (Chemin vers le Recueil des chants sacrés aïnous de Chiri Yukié), dans lequel, outre des contributions par les protagonistes du mouvement, figure un dialogue que j’ai eu avec Yamaguchi Masao. C’était il y a juste dix ans. Rétrospectivement, je sens aujourd’hui comme hier que mon impréparation est évidente, et j’ai le sentiment qu’à travers Yukié, nous avons besoin de connaître plus authentiquement l’histoire et la géographie de Hokkaidô, tout autant que nous-mêmes. Ne serait-ce que du point de vue de la littérature, Chiri Yukié est une aussi grande auteure que Higuchi Ichiyô. Dans le sens où elle a surmonté une discrimination et une oppression impitoyables pour transmettre aux Japonais la dignité du peuple aïnou, l’on peut dire qu’elle fut plus grande encore. Puisque Dame Ichiyô figure sur les billets [de 5000 yens], Yukié aussi pourrait y être. Imaginons le jour où les Japonais utiliseront un tel billet…

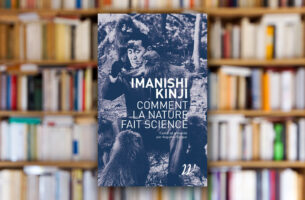

Traduit du japonais par Augustin Berque, extrait de Ono Yûgo, Géographie Combattante (Tatakau chirigaku), Tokyo, Kokon shoin, 2013, pages 296-305.

Inédit en français, le livre d’Ono Yûgo détaille les liens qu’il a tissé entre ses recherches universitaires et ses engagements citoyens sur fond de théories de l’écologie du paysage. Il critique sévèrement l’attitude traditionnelle de la géographie japonaise, en particulier celle de la géographie humaine, qui s’est contentée d’exposer et d’analyser la question environnementale sans s’occuper de résoudre les problèmes qui se posaient en réalité. Alors qu’il insiste fortement sur la nécessité de déconstruire la géographie japonaise dans son état actuel, ce livre n’en a pas moins reçu en 2014 le prix de la Société de géographie japonaise et le prix de la Société de géographie humaine japonaise, preuve que le monde géographique nippon, cherchant à amender ses graves défauts, apprécie la contribution active de l’auteur à la société civile et sa volonté de faire de la géographie une science concrètement vivante.

Bibliographie

ANONYME, Tombent, tombent les gouttes d’argent. Chants du peuple aïnou, textes choisis et présentés par Tsushima Yûko, traduits du japonais par Flore Cournau, Rodolphe Diot, Catherine Vansintejan, Pauline Vey et Rose-Marie Makino-Fayolle, Paris, Gallimard, 1996.

Augustin BERQUE, La Rizière et la banquise. Colonisation et changement culturel à Hokkaidô, Paris, Publications orientalistes de France, 1981. Voir notamment sur la toponymie les pages 131-135.

Lucien-Laurent CLERCQ, Transformations socioculturelles des Aïnous du Japon : rapports de pouvoir, violence et résistance aborigène à Hokkaidô, thèse de doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, sous la direction d’Augustin Berque, soutenue le 02-05-2017 à l’EHESS.

Notes

[1] Dans la traduction qui suit, les anthroponymes sont donnés dans l’ordre normal en Asie orientale : patronyme (p. ex. Ono, Chiri) avant le prénom (p. ex. Yûgo, Yukié). Toutes les notes sont du traducteur.

[2] Née le 8 juin 1903, Chiri Yukié 知里幸恵 est morte à dix-neuf ans, le 18 septembre 1922. Yukié est un prénom féminin japonais, Chiri un patronyme aïnou (phonétisé à la japonaise dans la transcription), qui vient de l’aïnou chir, « oiseau ». L’équivalent français serait donc Loiseau.

[3] L’un des deux syllabaires japonais, l’autre étant le système des hiragana. Les deux sont dérivés de sinogrammes, selon des principes différents. Les katakana sont utilisés pour les transcriptions phonétiques de mots étrangers ou scientifiques, les hiragana sont le système courant utilisé de pair avec les sinogrammes pour noter les terminaisons verbales et autres particularités de la langue japonaise que les sinogrammes ne peuvent pas rendre.

[4] La quasi-totalité des toponymes, comme des anthroponymes, sont notés en sinogrammes, plutôt qu’en kana (hiragana et katakana). D’où assez souvent des difficultés de lecture, un même sinogramme pouvant avoir plusieurs lectures différentes. Dans les cas épineux, l’ajout de kana en marge des sinogrammes, ou entre parenthèses, permet d’en connaître la bonne lecture. Les dictionnaires indiquent systématiquement les deux, mais l’histoire a laissé des cas conjecturaux.

[5] Dont le patronyme et le prénom sont totalement japonisés, comme dans la plupart des cas.

[6] Hokkaidô est connu dans tout le Japon pour son élevage laitier et ses haras.

[7] Kawa 河 ou 川, -gawa en liaison, signifie rivière, fleuve, cours d’eau. Le sinogramme chuan 川 (jp sen ou kawa) est le plus généralement employé, les grands fleuves étant appelés he 河 (jp ka ou kawa)en Chine du nord (type : le fleuve Jaune, Huanghe), et jiang 江 (jp kô ou e) en Chine du sud (type : le Changjiang ou Yangzijiang).

[8] Signifiant littéralement « la Belle Vie ». 美 (bi) est phonétiquement proche de la première syllabe de Pipairo, et l’une des nombreuses lectures possibles de 生 est haeru (生える, pousser, bourgeonner), ce qui est phonétiquement proche de –pairo dans Pipairo ; mais hormis à un spécialiste de l’histoire locale, l’idée ne viendrait à personne de lire 美 生 « Pipairo », et c’est donc la lecture la plus commune de ces sinogrammes, Bisei, qui s’est imposée.

[9] Linguiste qui a recueilli les chants sacrés aïnous (1882-1971). Chiri Yukié l’aida à les traduire.

[10] Chiri Yukié mourut d’un arrêt du cœur quatre mois après son arrivée à Tokyo, la nuit même où elle avait achevé son anthologie des chants sacrés.

[11] Comme son nom purement japonais ne l’indique pas. Bien que la japonisation des noms aïnous n’ait pas été obligatoire, elle avait commencé dès avant Meiji, et sous Meiji, l’obligation de l’état civil l’a accélérée.