Introduction

1961, le géographe sino-américain Yi-Fu Tuan émet ses premières réflexions sur la topophilie qu’il définira en 1974 dans le livre éponyme comme « le lien affectif entre les gens et le lieu ». Nous en proposons la traduction inédite. Vraisemblablement nourri par les pensées topophiles et poétiques de W. H. Auden et Gaston Bachelard, il appelle les géographes et tous ceux qui étudient la Terre à exprimer leur enthousiasme, leur communion, leur émerveillement, leur amour pour les paysages ordinaires de leur existence. Suivons l’exemple des poètes et des peintres, cultivons l’attente car ce n’est qu’alors que le paysage nous concédera sa personnalité.

De Quincey nous rapporte une anecdote sur Wordsworth. Une nuit, ils marchaient tous les deux, comme cela leur arrivait souvent, depuis Grasmere à la rencontre du messager qui leur apportait habituellement des nouvelles de la guerre sur le continent. Ils attendirent en vain au bord de la chaussée pendant plus d’une heure. Aucun bruit ne leur parvenait de la route venteuse. Régulièrement Wordsworth s’allongeait pour coller son oreille contre le sol dans l’espoir de percevoir le son des roues grinçantes au loin. Une fois, alors qu’il se relevait lentement de son effort, ses yeux accrochèrent, comme il le raconta plus tard à De Quincey, une étoile brillante qui scintillait entre les sommets de Seat Sandal et de Helvellyn.

Cette apparition n’était certainement pas prévue par Wordsworth. Il n’eut pas le temps de s’y préparer. L’étoile au-dessus d’Helvellyn le saisit par surprise. De tels heurts avec la beauté ne sont pas l’apanage des poètes et des peintres de paysage. Elles se manifestent également auprès des gens attachés à la terre comme les géographes, les géologues, les naturalistes et les fermiers ; des gens qui travaillent une bonne partie de leur journée dehors. Le géologue, par exemple, alors qu’il est suspendu à l’affleurement d’une formation Chinle pour en mesurer la déclivité, alors qu’il achève ce travail, cet acte de concentration, alors qu’il se tourne et se détend, peut-être fera-t-il en cet instant de relâchement momentané de la volonté l’expérience de la beauté, ce que A. N. Whitehead appelait la nature in solido. L’urbaniste alors qu’il a parcouru de haut en bas la 5e avenue de Manhattan, alors qu’il a fini de compter et de cartographier les nouveaux étals et boutiques de chaussures, alors que son attention se relâche, peut-être saisira-t-il pour la première fois l’esprit de la 5e avenue. Tout son être, et non seulement son intellect, s’imprégnera alors de la scène urbaine. Les couleurs des bâtiments, les bruits de la circulation, la chaleur du trottoir irradiant à travers ses semelles, la symphonie des odeurs provenant de la succession des cafés, boutiques de chaussures et grands magasins climatisés, s’accorderont en lui en un morceau cohérent de réalité.

De telles rencontres doivent être monnaie courante pour les gens dont le travail les mène à l’extérieur. Mais les preuves écrites sont étonnamment rares. Le livre d’un géographe sur le sud-ouest des États-Unis peut contenir des chapitres utiles sur la vie des plantes, l’industrie du cinéma et même sur la politique, mais il n’y en a pas ou peu sur le paysage concret perçu par un être sentient qui en a fait l’expérience. Dans ses publications, le géologue d’aujourd’hui dissimule lui aussi ses conversations les plus intimes avec la Terre ; il les réserve aux lettres destinées à son foyer. Rappelons-nous de ces pionniers de la géologie de l’Ouest américain comme Powell, Dutton et Gilbert dont la prose lucide et sans fard exprime une saveur d’émerveillement et d’attachement sincère à leur objet d’études. La tournure de leurs phrases est peut-être ici et là un peu encombrée aux yeux des lecteurs actuels. Dans un passage, Dutton décrit la vue sur le Grand Canyon – écoutez comme cela sonne magnifiquement – : « des falaises s’élèvent par-delà des falaises, tel un escalier colossal menant des plaines torrides au domaine des nuages ». Même dans l’intérêt de la neutralité académique, on peut difficilement lui préférer une expression plus contemporaine.

Le géologue, étudiant de manière plus circonscrite la Terre que le géographe, peut davantage se permettre de freiner sa sensibilité esthétique et ses moyens d’expression. Car à la différence du géologue, une partie du travail du géographe est de dépeindre tous les aspects des scènes (paysages ou régions) pour lesquelles il a une affection particulière. Après tout, la plupart d’entre nous ont dû tout d’abord ressentir l’attraction de leur sujet lors d’une rencontre réelle avec la couleur, le parfum – l’humeur – du lieu. Nul besoin de la grandeur de l’Himalaya, suffisent la sérénité des champs de houblon du Kent ou de notre propre jardin, ou encore l’air gemütlich [où l’on se sent à l’aise ; N.D.T.] du sud de l’Allemagne avec ses sombres forêts et ses solides maisons qui se distingue des paysages nus et lumineux du sud de la France peints par Cézanne. Ainsi nous sommes poussés à apprendre et à écrire cette géographie ; cependant combien de fois notre travail traduit-il cette compréhension motivée par un intérêt attentionné ? Plus souvent il s’agit d’une compilation rendant uniquement justice à notre volonté et à notre application. Si aucune Gemütlichkeit ne transparaît de notre monographie sur le sud de l’Allemagne, alors nous nous devons a minima ne pas esquiver le sujet en le déclarant non existant si ce n’est dans notre esprit. Le faire reviendrait à nier notre propre expérience, à dissimuler notre déficience littéraire derrière une figure rhétorique trompeuse – « dans notre esprit » – et à suggérer sans raison la production d’une soi-disant objectivité.

La topophilie ou l’amour de la nature nous incitera peut-être à rêvasser au-dessus d’un atlas, à candidater à une bourse Ford pour aller travailler au Togo. Trop souvent, nos écrits censurent, intentionnellement ou non, notre enthousiasme. Les géographes français semblent moins inhibés ou plus habiles à exprimer leur communion avec la Terre. Les titres de certains de leurs travaux détonnent dans les rayons de littérature professionnelle : La personnalité de la France, Géographie poétique des cinq continents et Géographie humoristique de Paris.

J’aimerai vous présenter à ce stade l’écrivain français Gaston Bachelard. Il n’est pas géographe. C’est un physicien dont l’attention s’est tournée des propriétés mesurables de la matière vers celles qui ne peuvent être mesurées autrement qu’à l’aide de cet instrument ultime qu’est l’Homme. L’incommensurable peut nous hanter comme « la présence menaçante des collines » ou nous insuffler paix et joie par sa beauté et son Istigkeit [« l’étant » selon Maître Eckhart ; N.D.T.]. Bachelard a écrit plusieurs livres sur le sujet. Certains d’entre eux, notamment la Terre et les rêveries de la volonté, se préoccupent davantage de cartographier les états psychologiques de l’homme provoqués par la matière que de décrire les propriétés de la matière telle que ressentie par l’homme. Si ce n’est pas antithétique, il y a bien une différence d’emphase ; toutefois cette distinction poussée suffisamment loin aboutira au débat opposant matérialisme et idéalisme.

Des livres de Bachelard, le dernier, la Poétique de l’espace, est particulièrement pertinent pour notre sujet. Il essaie d’y décrire les images et rêveries suscitées par certains types d’espaces, notamment l’espace clos : le foyer. Il écrit : « La maison est un corps d’images qui donnent à l’homme des raisons ou des illusions de stabilité » [p. 71 ; N.D.T.]. « La mémoire – chose étrange ! – n’enregistre pas la durée concrète, la durée au sens bergsonien. On ne peut revivre les durées abolies. On ne peut que les penser, que les penser sur la ligne d’un temps abstrait privé de toute épaisseur. C’est par l’espace, c’est dans l’espace que nous trouvons les beaux fossiles de durée concrétisés par de longs séjours » [p. 62 ; N.D.T.]. « Il nous faut montrer que la maison est une des plus grandes puissances d’intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l’homme […] La maison, dans la vie de l’homme, évince des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l’homme serait un être dispersé » [p. 59 ; N.D.T.].

Dans un autre livre, l’Eau et les rêves, Bachelard décrit les images de l’eau. Dans nos relations avec la nature, il apparaît que nous n’avons pas le monopole des mots et des regards. Ces activités ne sont certainement pas totalement nôtres dans le sens où elles sont planifiées. L’impression, que les montagnes et les lacs voient, parlent et transmettent, est par moment très forte. Considéré comme « l’œil » de la Terre, le lac renvoie le regard humain. (Je me permets de mentionner ici l’anecdote d’Oscar Wilde : Narcisse était mort. Le lac et les fleurs pleuraient. Aux fleurs qui lui demandaient s’il se lamentait parce que la beauté de Narcisse lui manquait à lui aussi, le lac répondit : « Non, je pleure parce que ses yeux ne sont plus là pour refléter ma beauté ».) Bachelard confère d’autres attributs à l’eau. Le plus intéressant est la fraîcheur. L’eau glougloutante hors de sa source évoque la fraîcheur du printemps. En effet, en anglais, le mot désignant la saison de la renaissance et l’eau à sa source est le même : spring. En français, peu d’expressions ont une sonorité aussi fraîche et plaisante que les « eaux printanières ». Il est curieux de noter que l’épithète « frais » semble moins appropriée pour d’autres éléments. Un vent frais, par exemple, porte déjà en lui la suggestion du frisson.

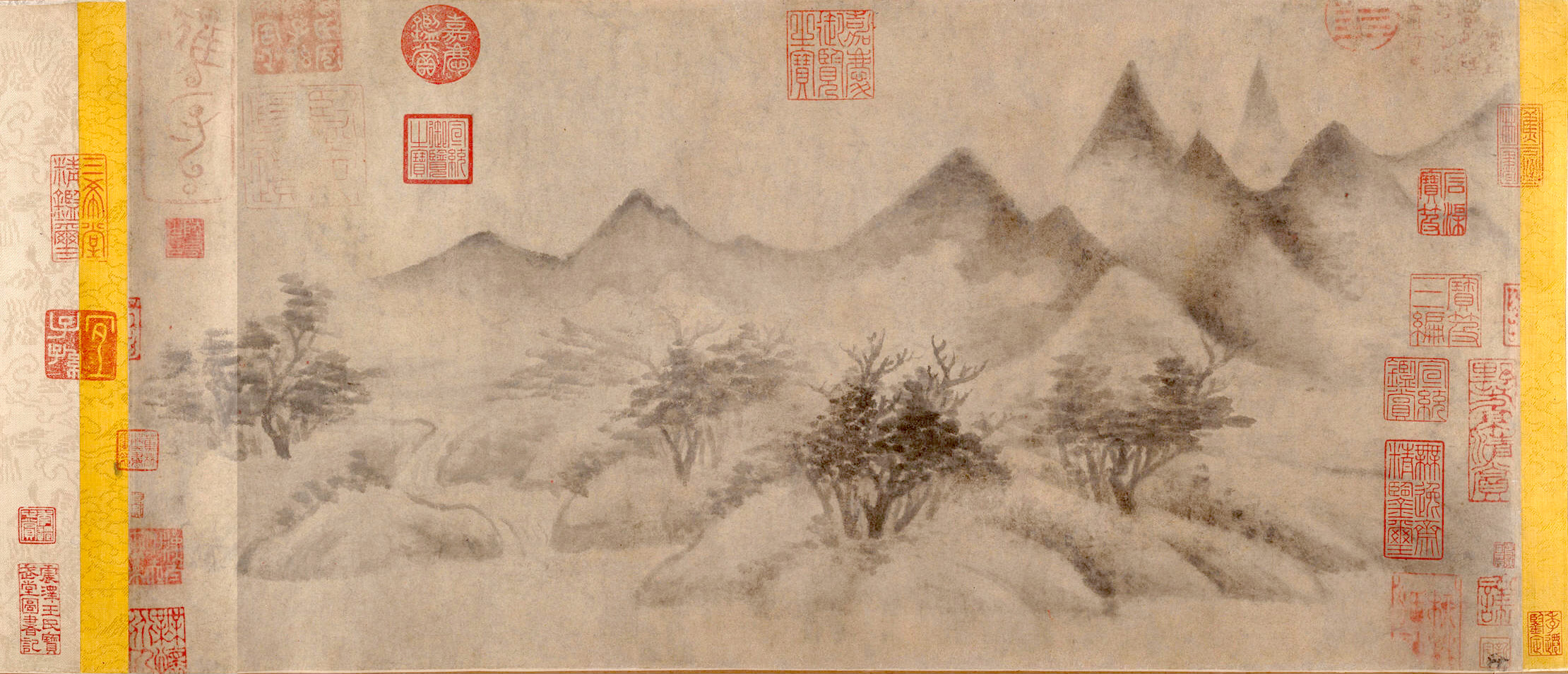

La topophilie de Bachelard ne semble pas embrasser les villes. Dans la Poétique de l’espace, il nous raconte comment il n’a pu dormir une nuit à Paris à cause de l’incessant grondement du trafic. Le sommeil lui est venu quand les bruits urbains devinrent dans son imagination le grave roulis d’un océan tempétueux, et son confortable lit un bateau solidement ancré. Bachelard raconte cette histoire pour illustrer comment les images de la nature peuvent servir de palliatif aux harangues de l’artifice. Pour moi, l’histoire met le doigt à la dérobée sur cette partialité qui, dans une forme exacerbée, est assez ordinaire parmi les amoureux de la nature. Les gens ne célèbrent pas toujours des lieux sauvages et rustiques sans regarder d’un mauvais œil l’Homme et ses œuvres, notamment son œuvre la plus « fière, brave, ardente, folle et extravagante » qu’est la ville. Nous avons parfois l’impression qu’on ne peut aimer les abeilles ou les fleurs pour elles-mêmes mais uniquement comme palliatifs aux hommes méchants. Les Chinois, par exemple, sont supposés prendre beaucoup de plaisir dans la nature. Leurs peintures de paysage (notamment de la dynastie Song) indiquent une conscience profonde de la beauté de la nature. Cependant, dans la poésie, l’épanouissement dans la nature est souvent gâché par une note pathétique. Ce pathos peut émaner de la reconnaissance du caractère éphémère des choses ou des guerres, mais aussi – moins noblement – de revers de fortune dans leur carrière officielle en ville. Les poètes chinois appartenaient à la caste des lettrés-fonctionnaires. Ils vivaient dans la capitale et appréciaient ses splendeurs. Le jour où ils étaient déchus de la faveur impériale, ils étaient contraints de s’en aller dans les solitudes du pays (les provinces), où ils chantèrent leur amour pour les montagnes et la brume, les enfants et les chrysanthèmes. Cependant, derrière ces chansons, sont tapies les notes tristes et mélancoliques de leur frustration et de leur déception. Des poèmes de Tao Yuanming (372-427) et même de Du Fu (713-770) le reflètent. Mais les poètes chinois ne sont pas les seuls. Par-delà les siècles et les continents, Emerson ne peut chanter les louanges de « la lumière, de la vague, du rocher et de l’oiseau » sans dévoiler à la ligne suivante son irritation vis-à-vis des hommes, ce « troupeau assoiffé d’argent ». Il serait intéressant (et peut-être déprimant) de faire la liste de ces poèmes-nature, en Orient et en Occident, qui semblent devoir leur inspiration originale non pas tant à la topophilie mais aux frustrations nées de la très exigeante assemblée des hommes.

Hors de la toile des relations humaines, le foyer est certainement notre premier et plus fort attachement. Bachelard nous le dit. Au sein du foyer, les souvenirs et le temps sont incarnés dans des choses concrètes : un manteau, une table à café, une tâche de thé évanescente dans un des coins du tapis Chimayo, ou encore l’embrasure d’une fenêtre où l’on a rêvé en solitaire. Notre affection pour notre foyer est bien évidemment fondée sur son rôle d’abri. Ainsi nous sommes aptes à manifester une conscience et une appréciation plus profonde de son agencement en hiver qu’en été.

Alors que nous grandissons, notre intérêt et notre affection s’étendent à des paysages plus larges, hors de la maison, dans le jardin, les fermes, les collines. Historiquement, aussi bien dans la poésie et la peinture de paysage, la topophilie semble s’être étendue des paysages humanisés des jardins, fermes et pâturages vers des scènes plus sauvages. Dans le classique chinois Yi Jing (900-500 avant J-C), les poèmes louent les fermiers qui défrichent la terre et travaillent aux champs, rares sont les paysages aimés pour eux-mêmes avant la fin de la dynastie Han. En Occident, Homère interrompait sa narration haletante pour jeter des regards approbateurs au sol fertile et plus rarement à « l’aurore aux doigts de rose ». Quelque temps plus tard, ce sont toujours les champs et les prés qui reçoivent les louanges des poètes latins Virgile et Horace. De manière générale, la littérature occidentale montre peu de preuves d’un véritable plaisir au contact de la nature sauvage avant la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle. À cette époque, les Alpes étaient ouvertes aux plus intrépides des touristes anglais. Il est pertinent de rappeler qu’enfant, Wordsworth fut durablement impressionné par le relativement sauvage Lake Country, et jeune homme il fut profondément ému par la grandeur des Alpes suisses. En Amérique, Walt Whitman, plus aventureux, prétend avoir trouvé l’origine de ses poèmes dans l’abandon élémental des Montagnes Rocheuses.

Les arts visuels élargissent aussi leurs horizons. Sir Kenneth Clark retrouve une expression première de l’amour de la nature dans les magnifiques et réalistes ornements floraux qui font leur apparition sur les chapiteaux des cathédrales et dans les marges des manuscrits du XIIIe siècle. Le jardin clos atteint ensuite la popularité comme sujet artistique. Au XVe siècle les premiers paysages modernes apparurent. Parmi les grands de l’époque, on trouvait Hubert et Jan van Eyck, et plus tard à Venise, Giovanni Bellini. Sur lui, Sir Kenneth Clark écrit : « Peu d’artistes ont été capables d’un amour aussi universel, qui s’adresse à la plus petite branche, à la moindre pierre, au plus humble détail aussi bien qu’aux plus grandioses perspectives, cet amour que seule la profonde humilité peut éprouver. » [p.40-41] Au XVe siècle, les paysages n’étaient toujours pas peints pour eux-mêmes. Ils illustrent généralement un thème – par exemple le « Débarquement du Comte de Hollande » – et les figures humaines dominent. Au XVIIe siècle vivait Jacob van Ruysdael, le plus grand maître des scènes de nature jusqu’à Constable. Les paysages de Ruysdael ne servaient plus de décors pour une histoire ou une morale. Pour Constable le paysage en lui-même pouvait transmettre des idées morales. Ses œuvres, néanmoins, montrent peu de préoccupations pour le sublime à moins que l’étude des nuages ne compte comme tel. À la place, son attention se tourne principalement vers des scènes ordinaires. Champs de blé, Saules sur les berges, Vue sur la rivière Stour, et, comme il le dit lui-même, « le son de l’eau s’échappant des retenues des moulins, saules, vieilles planches pourries, poteaux vaseux, maçonnerie de briques ». À l’opposé, son confrère Turner était pénétré par un sens de l’indomptable force de la nature. Il peignit les mers tempétueuses, les avalanches, les ouragans et Pluie, vapeur et vitesse. Ce tableau ressemble à une image fantasque alors qu’il a été en réalité inspiré à l’artiste par l’observation une pluie torrentielle depuis la fenêtre ouverte d’un train. Ainsi nous nous déplaçons dans le temps, des fleurs et des vrilles de pierre dans la salle capitulaire de la Cathédrale de Southwell (XIIIe siècle) aux poteaux vaseux de Constable et aux turbulences de Turner. Ces images donnent de très différentes visions de la nature, toutes conçues dans l’amour des choses telles qu’elles sont et non selon des idéaux personnels ou des principes esthétiques officiels, la diversité de leur message reflète simplement la géniale diversité de la nature elle-même.

Les géographes doivent, je crois, prendre congé de leurs devoirs professionnels et rejoindre – au moins de temps en temps – les artistes et les poètes pour dépeindre la splendeur de la Terre. Je ne dis pas que nous devrions tous commencer à décrire les paysages et imaginer qu’un jour toute la Terre aura été décrite. C’est inutile et nous n’avons aucune obligation de décrire aucun autre lieu que celui pour lequel nous avons une affection particulière ou une fascination inexplicable. Les géographes ont un avantage sur les architectes, les urbanistes et les défenseurs de la nature, car à la différence de ces gens stressés nous n’avons pas à donner un jugement immédiat. Comme les poètes et les artistes, nous avons le loisir de goûter les fruits variés de la Terre. Notre principal devoir est de donner un portrait correct et sensible de leur impact sur nous, et si un fruit, aussi beau soit-il, est aigre, nous ne devons pas hésiter à le dire. Autrement dit, la nature a un côté sombre. Utiliser exclusivement la palette de Renoir n’est pas suffisant.

Si représenter le visage de la Terre est un objectif louable, la question des moyens demeure. En tant que géographe, mon sentiment sur ce sujet est le suivant. Pour s’imprégner et transmettre la saveur complète d’un paysage nous devons d’abord nous concentrer sur ses composants : son climat, son relief, ses couleurs saisonnières, son histoire, ses usages, son architecture, etc. Mais nous ne devons pas nous arrêter là comme nous sommes souvent tentés de le faire. Il semble qu’à la concentration doit suivre la relaxation, un état d’attente attentive [attentive waiting ; N.D.T.] (le mot « attente » en français l’exprime le mieux) afin que le paysage nous concède sa personnalité. Rappelons-nous de Wordsworth et son étoile... L’effort premier et la relaxation seconde sont nécessaires. Une vue superficielle et impressionniste ne peut donner qu’un plaisir passager aux sens. De grands peintres de paysages ont été dans le passé très attentifs aux faits de la nature. Guo Xi, un artiste chinois du XIe siècle, prônait cette attitude. Les détails des paysages de Bellini peints avec une incroyable patience le prouvent. Les études des nuages de Constable avec ses notes sur la direction du vent et l’heure de la journée sont toujours admirées pour leur exactitude par les météorologistes britanniques. Le quatrième volume des Peintres Modernes de Ruskin contient des croquis de montagnes et de formations rocheuses qui pourraient provenir des notes de terrain d’un géologue contemporain. Quant aux poètes, je me contente d’offrir l’opinion probante de W. H. Auden. Il nous dit que si un milliardaire texan lui donnait carte blanche pour diriger une école de formation des poètes, il leur ferait étudier – en sus de la versification, la rhétorique et l’histoire du langage – l’histoire naturelle, la géologie, la météorologie, l’archéologie, la mythologie, les liturgies et la cuisine. Les poètes ont aussi besoin de faits concrets ; ils ont aussi besoin de voir la nature avec un regard averti et attentif. Par ailleurs, les géographes bénéficieraient certainement du curriculum d’Auden. Le cours de cuisine, par exemple, nous aidera à considérer les cultures et les paysages culturels avec une reconnaissance accrue. Mais plus que tout, les poètes nous apprennent quand nous devons patienter et être à l’écoute.

Traduit de l’anglais par Martin Paquot.

Yi-Fu Tuan, « Topophilia: Or Sudden Encounter with the Landscape » in Landscape, vol. 11, automne 1961. Repris sous le titre « Topophilia: Personal Encounters with the Landscape » dans Paul Ward English et Robert C. Mayfield (dir.) Man, Space, and Environment, Oxford University Press, 1972.

Bibliographie

Gaston Bachelard (1957), La poétique de l’espace, « Quadrige », Paris, PUF, 2020.

Kenneth Clark (1949), L’art du paysage, traduit de l’anglais par André Ferrier et Françoise Falcou (1962), Paris, Arléa, 2010.