Le gang du Kosmos

Satprem Maïni, ou la portée d’une architecture spirituelle

Satprem Maïni | 9 novembre 2025

Introduction

Depuis la communauté d’Auroville en Inde, où il a fondé le Earth Institute, l’architecte Satprem Maïni transmet son savoir-faire de la construction en arc, voute et coupole dans le monde entier. Au Népal, au Sri Lanka, en Iran ou, encore, en Inde, il initie les populations locales à la construction en blocs de terre comprimée stabilisée, forme sur le tas des maçons et des maçonnes, pose les bases d’une filière de construction locale à même d’édifier maisons, écoles et lieux de culte. Il édifie, avec des dizaines d’artisan.es et d’ouvrier.es, des ouvrages aux dimensions extraordinaires dans des temps records. « Un projet réussi, affirme-t-il, n’est pas seulement une question de construction, mais de création de filières et de compétences locales pérennes. » De passage en France, il répond aux questions d’Alizée Cugney, architecte formée à la construction en terre, notamment au Auroville Earth Institute.

Initiation

Alizée Cugney | Quel est ton parcours et comment as-tu été amené à travailler avec la terre crue ?

Satprem Maïni | Je suis né en Algérie en 1959, de parents Français. Mon père, né aussi en Algérie était professeur technique dans un lycée et ma mère, née à Tunis, travaillait dans une librairie.Après avoir quitté le pays à l’âge de trois ans, j’ai grandi à Lyon, où j’ai intégré l'école d'architecture pour mes études. Mon intérêt pour les matériaux locaux a été éveillé lors de ma cinquième année consacrée à la technique du pisé dans la région lyonnaise. Après mon diplôme, je me suis inscrit à la deuxième session (1986-1988) du post-master sur l’architecture de terre à Grenoble, afin de me plonger dans l'étude et la pratique de la terre crue avec l'équipe pionnière du CRAterre. J’ai particulièrement étudié la technique du Bloc de Terre Comprimé Stabilisé (BTCS), que j’ai ensuite développée et affinée au fil des années.

Dès la fin de la formation, CRAterre m'a intégré dans ses équipes et m'a envoyé sur des chantiers internationaux notamment des missions d'urgence, comme celle d'une école en Somalie pour l'Unesco. Il a fallu construire en deux mois une école en utilisant des matériaux locaux et des techniques de construction en terre. Puis, je suis parti en Côte d'Ivoire pour y construire une maison en seulement quatre semaines. Là, j'ai dû gérer toute la chaîne : depuis la conception jusqu’à la construction en passant par la recherche de la terre, la mise en place d’une briqueterie, la formation des équipes locales, etc. On menait aussi beaucoup d’opérations de démonstration pour lancer des projets qui n’étaient en fin de compte pas concrétisés. Certes, cela m’a permis de développer une grande efficacité en gestion de chantier mais cela m’a aussi montré les limites de ces missions « commando » et m’a poussé à développer des méthodes de développement plus local et plus durable.

Suite à ces premières expériences avec le CRATerre, comment es-tu arrivé en Inde ? Comment est né le Auroville Earth Institute, installé dans les environs de Pondichéry, où j’ai eu la chance de te rencontrer en 2017 ?

En mai 1989, je suis parti en Inde avec CRATerre pour donner une formation à Delhi. J’ai alors découvert Auroville, une cité internationale fondée par la française Mirra Alfassa dite « Mère » et par son compagnon spirituel indien Sri Aurobindo. Auroville, la « Cité de l’Aurore », m’a immédiatement frappé par son aspiration : « Auroville veut être une cité universelle où hommes et femmes de tous pays puissent vivre en paix et en harmonie progressive au-dessus de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité. Le but d’Auroville est de réaliser l’Unité Humaine. » [Mère, 8 septembre1965][1] À ce moment-là, j’avais travaillé dans une douzaine de pays et découvert de nombreuses cultures, mais le message spirituel de Sri Aurobindo et de Mère m’a profondément touché. Auroville offrait un cadre qui résonnait avec mes aspirations profondes.

En juillet 1989, j’ai été invité à participer au projet de construction du Centre des Visiteurs d’Auroville, financé par le gouvernement indien et par le programme Housing and Urban Development Corporation (HUDCO). L’architecte locale Suhasini Iyer m’a demandé d’aider à la conception et développer la technique du Bloc de Terre Comprimé Stabilisé (BTCS). Pourtant j’avais envie d’utiliser d’autres techniques comme l’adobe ou le pisé car j’avais déjà beaucoup étudié la BTCS. Ironie du sort, le cahier des charges imposait l’utilisation de cette technique et je me suis finalement retrouvé à concevoir un prototype de presse pour fabriquer ces blocs. En septembre 1989, naît la presse AURAM 3000. Ce modèle, perfectionné au fil des années, est aujourd'hui utilisé à l’échelle mondiale, avec des moules permettant de produire 20 tailles de briques. Le 31 août 1989, je fonde au sein du centre de formation d'Auroville une « unité de la terre » dédiée à la formation et à la recherche, qui est devenu l'Auroville Earth Institute en 2004.

Nous organisons des formations intensives d'une semaine sur différents sujets – fabrication et maçonnerie de BTCS ; théorie et maçonnerie d’arcs, voûtes et coupoles ; terre et bioclimatique, résistance sismique des BTCS ; construction en ferrociment – ainsi que des sessions plus longues (4 à 12 mois), combinant théorie et pratique. Nous avons formé à ce jour plus de 15 000 personnes issues de près de 100 pays.

Constructions

Auroville est un lieu formidable d’expérimentation et de pratiques alternatives. Je me souviens des différentes communautés qui la composent et de leur travail sur des thématiques liées à tous les arts de la vie : agroforesterie, permaculture, pédagogie nouvelle, alimentation saine et locale, culture, fabrication artisanale d’instruments de musique, de papier, objets, vêtements, teintures naturelles, pratiques diverses de yoga, méditation, etc. L’architecture en terre a également une forte place à Auroville, notamment grâce au Earth Institute. Toutefois, j’ai pu constater avec surprise en 2017 que les nouveaux bâtiments étaient érigés en béton, détonnant dans ce paysage alternatif. Ton travail a-t-il permis de sensibiliser à la terre crue localement et plus largement en Inde ? Y-a-t-il eu des avancées dans ce domaine ?

À l’échelle du pays, l'intérêt pour la terre crue était inexistant. À Auroville, les bâtiments en terre se faisaient rares, même si certains villages autour possédaient encore des maisons en bauge. Ce n’est qu’après la livraison du Centre de Visiteurs d'Auroville en 1992 que la construction en terre a commencé à gagner en visibilité. Lauréat du prix Hassan Fathy, Architecture for the poor et finaliste du prix Aga Khan, il marque un tournant dans l’acceptation de la terre crue comme matériau de construction. J’ai ensuite conçu d’autres projets comme les logements collectifs de Vikas (finaliste du World Habitat Award en 2000), ou l’école Deepanam et l’école Shakti Vihara à Pondichéry pour l’ONG Volontariat.

De 1990 à 2000, Suhasini Iyer et moi avons conçu et construit des projets importants à Auroville mais cela n’a pas suffi à développer la filière. Tout d’abord, la production de BTCS devait se faire sur demande, car il n’y avait pas assez de projets en cours. Et de plus, les a priori concernant la terre persistaient, notamment celle du matériau du pauvre. Le mouvement n’a pas pris. C’est regrettable, car Auroville aurait dû être un modèle, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans la recherche de solutions environnementales.

Toutefois, nous avons pu former des étudiants qui sont aujourd’hui des ambassadeurs de la terre en Inde comme Jérémie Gaudin et Shruti Ramakrishna de Made in Earth, Rosie Paul et Sridevi de Masons Ink, Vinu Daniel de Wall makers. Des architectes comme Didi Contractor (1929-2021) et Chitra Vishwanath de Biome Environnemental Solutions ont aussi énormément œuvré pour l’architecture de terre en Inde.

Participation

Ta démarche s’appuie sur la participation de la population locale. Comment est-ce que cela se déroule ? Que se passe-t-il sur le long terme ?

Je forme beaucoup de locaux sur le tas lors d’un projet humanitaire, en essayant de leur donner les moyens d’édifier eux-mêmes leur habitat par la suite. Cela fonctionne si les ONG ont la volonté d’impliquer des acteurs locaux et de former sur le long terme des artisans et des habitants.

Par exemple, avec l’ONG Habitat for Humanity Sri Lanka, on a formé une équipe locale et construit en un mois une maison de démonstration en formant les ouvriers sur le tas. Ces ouvriers ont ensuite formé des locaux qui ont construit 720 maisons en 2 ans !

Autre exemple, au Népal cette fois, avec l’ingénieur ladakhi Sonam Wangchuck que j’ai formé à Auroville à la BTCS, nous avons construit l’école de Jantanagar pour l’ONG népalaise BASE (Backward Society Education) en 2008. En 2 mois, les BTCS étaient fabriquées, en 20 jours, elles étaient montées par une cinquante d’habitants du village dont des enfants de 7 ans qui souhaitaient participer à la construction de leur école. Les femmes ont travaillé autant, voire plus, que les hommes, ce qui est souvent le cas sur les chantiers. Par la suite, l'ONG BASE a construit d’autres écoles avec cette même approche participative. Pour qu'un projet soit durable, il est essentiel qu'une équipe locale soit prête à prendre la relève et à mettre en œuvre ce qui a été appris.

La Aum House que j’ai construite en 62 heures au Gujarat après le tremblement de terre de 2001 n’a pas eu de suite directe mais l’architecte Mehul Savla, formé à Auroville, est devenu le responsable d’un projet de reconstruction pour l’ONG Catholic Relief Services et a construit 2698 maisons en un an dans 39 villages avec 2000 personnes, produisant 8 millions de blocs. Après le séisme, la première réaction des populations locales a été de vouloir reconstruire en béton. Nous les avons sensibilisées à la construction terre, sa disponibilité sur place, sa résistance sismique, sa qualité de mise en œuvre, etc. Et finalement ce sont elles qui ont soutenu le projet de reconstruire en terre. Malheureusement, la filière qui s’était mise en place a été abandonnée, en grande partie à cause de conflits internes au sein de l’ONG. La production de BTCS a été stoppée, tarissant un potentiel de formation de milliers de personnes au Gujarat.

En Syrie, un projet en BTCS devenu trop complexe a perdu son objectif initial de faible coût et a été utilisé comme guest house pour les élites. Un projet réussi n’est pas seulement une question de construction, mais de création de filières et de compétences locales pérennes.

Terre, ciment et polymère

Au Earth Institute, vous menez de nombreuses recherches au carrefour de la technique, de la géométrie et du parasismique. Pourquoi avoir développé principalement le système constructif des arches, voûtes et coupoles ? Quel impact sur l’utilisation des matériaux ? Pourquoi ajouter du ciment ou de la chaux à la terre ?

J’ai été formé à la charpente avant l’architecture, mais dans des régions comme le Tamil Nadu, l’utilisation du bois, y compris traité, est à proscrire en raison des termites. Des cadres en acier pour les portes et fenêtres sont donc privilégiés et les charpentes bois prohibées. Arcs, voûtes et coupoles permettent les franchissements et incorporent un maximum de terre dans un bâtiment, quand bien même elle est « stabilisée ». Les toitures avec des matériaux en compression minimisent l’emploi d’acier et de béton. Toutefois, les voûtes et dômes exerçant une forte pression, un chainage en béton armé reste indispensable. Ces formes offrent aussi de meilleures performances thermiques et une qualité esthétique certaine.

Concernant la « stabilisation », le climat est très humide dans le Sud de l’Inde avec la mousson, construire en terre crue peut s’avérer risqué. J’ai donc exploré différents mélanges de terre et chaux. Celle-ci présente un avantage environnemental majeur par rapport au ciment car son empreinte carbone liée à la combustion est un tiers plus faible que le ciment. Mais lors de mes expérimentations, la terre locale d’Auroville, rouge et riche en oxyde de fer, n’a pas réagi favorablement à la chaux, sûrement à cause de la nature de l’argile. La résistance des BTCS à la chaux s’est avérée insuffisante pour des constructions de plus de deux étages. J’utilise donc majoritairement le ciment – à hauteur de 5% – pour « stabiliser » les BTCS. Outre les raisons climatique et structurelle, il y a une raison culturelle car les populations locales restent frileuses à construire uniquement en terre.

J’ai également expérimenté l’utilisation de biopolymères. Par exemple, pour étanchéifier des voûtes en BTCS, j'ai développé un enduit en trois couches d’un mélange de terre, ciment, chaux, sable, alun (sulfate d’ammonium) et des tannins extraits d’arbres locaux. Nous avons appliqué cette méthode en 1995 sur le dortoir du Earth Institute et les résultats ont été impressionnants. Après des fortes pluies (402 mm en cinq jours), nous avions peu d’humidité à l’intérieur de la voûte et aucune infiltration. Cependant, après trois ou quatre années d’exposition au soleil, l’efficacité de l’étanchéité a diminué, probablement en raison de la dégradation de l’alun et du tannin sous l’effet des ultraviolets. Pour pallier ce problème, j’ai recouvert la couche d’étanchéité d'une autre couche de terre stabilisée non étanche, mais résistante à l'eau, afin de protéger l'enduit. Plus récemment, en 2016, nous avons réalisé une voûte en adobe avec un enduit stabilisé sans alun. Huit ans plus tard, le bâtiment est toujours étanche. Ces résultats montrent qu’un enduit en terre mélangé à de la chaux ou du ciment, et associé à des biopolymères peut être durable et efficace.

Avec l’architecte Lara Davis, nous avons d’ailleurs produit un manuel détaillé [2] qui donne les spécifications techniques des différentes techniques de construction en terre développées et utilisées par l’Auroville Earth Institute. Le manuel est conçu pour être utilisé avec discernement, car certaines méthodes, comme celle utilisant l’alun et les tannins, sont encore en phase d’expérimentation. L’architecte indienne Rosie Paul a également exploré les recettes de « stabilisation » locales [3].

Arcs, voutes, coupoles

Quelles sont les méthodes de calculs utilisées lors de tes formations et au sein de tes projets ? Comment intègrent-elles les contraintes liées à la résistance sismique des constructions ?

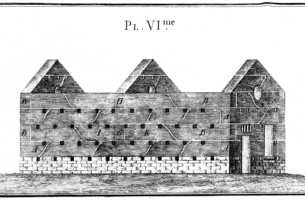

Afin d’optimiser la forme de l'arc ou de la voûte pour réduire l'épaisseur des murs tout en conservant leur stabilité, j'ai développé au fil des ans un système de calcul graphique combinant les méthodes Caténaires [4] et Funiculaires [5]. Cette méthode optimisée permet d’obtenir des arcs, voûtes et coupoles avec des épaisseurs variables de la base au sommet : une base épaisse et un sommet plus fin. Elle repose sur l’idée qu’une structure est stable tant que la ligne de poussée reste dans le tiers central de l’arc. Par exemple, pour une voûte semi-circulaire en berceau de 6 m de portée, il faudrait une épaisseur de voûte de 1,2 m (sans contrefort), ce qui est énorme ! Alors qu’avec mes calculs, on obtient 7 cm d’épaisseur de voûte au sommet et 36,5 cm à la base. Cette approche permet non seulement de réduire la quantité de matière dans la voûte, donc le poids, et aussi d’obtenir des portées plus grandes.

Mon expérience sur le terrain, notamment après le tremblement de terre de 2003 à Bam, en Iran, m’a permis d’observer comment certains dômes pouvaient résister alors qu’ils semblaient condamnés à tomber. En voyant comment un dôme en adobe tenait toujours debout alors que l’un de ses piliers s’était effondré, j'ai constaté que l'adhésion du mortier de terre avait joué un rôle crucial dans la stabilité de la structure. Les calculs théoriques des arcs, voutes ou coupoles ignorent le mortier et considèrent ces constructions comme montées à sec, or l’adhérence créée par le mortier renforce considérablement la résistance de l’ouvrage. Néanmoins, je fais mes calculs de stabilité comme si le bâtiment était construit sans mortier, ce qui offre une marge de sécurité. Par ailleurs, on ne peut pas mesurer la qualité de la mise en œuvre. Mais généralement, le mortier apporte au minimum 1,5 fois plus de résistance structurelle.

Mon équipe et moi réalisons tous les plans et calculs. Nous nous basons sur les normes indiennes de maçonnerie, renforcées par l’utilisation de chaînages supplémentaires pour assurer un maximum de sécurité. Suite à des tests de résistance aux conditions sismiques, les BTCS ont prouvé leur efficacité grâce à la résistance du matériau à la compression.

Nous avons aussi travaillé avec le pisé. Au Maroc, nous avons renforcé l’ouvrage par des chainages en béton armé avec raidisseurs verticaux voire avec des pièces de bois horizontales, tandis que dans la vallée de Spiti en Inde, avec Lara Davis, nous avons renforcé les angles du Kaza Community Center (2015) par des branchages entre les lits de pisé.

A plusieurs reprises, tu as évoqué les dimensions extraordinaires de certains de tes ouvrages en arcs, voutes et coupoles mais aussi les temps relativement rapides de leur mise en œuvre. Comment construit-on de tels ouvrages ? Comment organise-t-on les équipes sur le chantier ?

Les courts délais sont liés soit au caractère démonstrateur pour permettre de lancer d’autres projets ensuite, soit lié au montage du projet par les commanditaires qui ne laissent que très peu de temps pour la construction comme dans le cas du dôme du Dhyanalinga construit en 9 semaines ou de la Mosquée Al Medy en Arabie Saoudite, dont nous avons construits tous les dômes et voûtes, et le minaret de 18 m de haut en 7 semaines – probablement l’organisation de chantier la plus efficace que nous ayons eue.

Avec mon associée Lara Davis, nous avons réalisé une immense voûte en BTCS dont la portée reste inégalée pour la salle de conférence Sharanam de la Sri Aurobindo Society à Pondichéry. Construite de 2015 à 2018, cette voute conique autoportante a une portée comprise entre 6,6 et 15 m, avec une épaisseur de 24 cm à la base et une épaisseur de 17,7 cm au niveau de la couronne. Le premier arc de la voûte a une portée impressionnante de 15 mètres avec une épaisseur de seulement 5 cm. A ma méthode de calculs optimisée des voûtes et dômes, Lara a ajouté une étude simulant des charges asymétriques comme les pressions de vent ou des charges ponctuelles sur la toiture.

Je viens de terminer au Gujarat la construction du plus grand dôme au monde en BTCS : un dôme surbaissé de 33 m de diamètre : le Shree Krishnaganga Meditation Hall. En seulement 115 jours, ce dôme de 2200 tonnes a été érigé, avec une épaisseur variant de 149 cm à la base à 36.5 cm au sommet. Sous la supervision de mes maîtres maçons – E. Manikandan (durant 1 mois) et J. Venkatesh – environ 22 maçons et 125 ouvriers locaux formés sur le tas, 297 560 BTCS de 18 tailles différentes ont été mises en œuvre.

Généralement, un dôme se construit avec un compas mais ce chantier aurait alors pris 7,5 ans. J’ai donc organisé 8 équipes de 3 maçons avec un compas chacune, et, divisé le dôme en 8 segments, chacun construit par une équipe. Les compas, constitués d'un câble d'acier et de curseurs réglables pour ajuster l'épaisseur du dôme, étaient tirés par un dynamomètre d’une tension de 20 kg afin de garantir la constance de la tension du câble. Chaque équipe de maçons était organisée comme suit : un maçon posait les blocs d’intrados, un autre posait les blocs d’extrados, et pendant ce temps, le troisième posait les blocs au milieu de la rangée [6].

Vers une architecture spirituelle

Entre ton implantation à Auroville, le choix de systèmes constructifs en arcs, voûtes, coupoles, et tes projets à vocation spirituelle, quel lien fais-tu entre la spiritualité et ton travail, notamment dans la pratique de la terre ?

La spiritualité est présente dans mon travail, dans mon quotidien, jusque dans mon prénom. Satprem est le prénom spirituel qui m'a été donné par un ashramite, Champaklal, de l’ashram de Sri Aurobindo. Il signifie en sanskrit « vérité et amour » ou « celui qui aime vraiment » ou « celui qui aime la vérité ». Ce pseudonyme avait été donné déjà en 1957 à l'écrivain ashramite Bernard Enginger, qui a retracé l'évolution spirituelle de Mère à travers les 13 tomes de L’Agenda de Mère. Je ne l’ai jamais lu mais mon travail est basé sur le principe du karma yoga, une des bases de l’hindouisme et développé notamment par le philosophe Sri Aurobindo, compagnon spirituel de Mère.

J’ai conçu plusieurs bâtiments à vocation spirituelle comme la mosquée Al Medy à Riyadh et le temple pyramidal Sri Karneshwar Nataraja, situé près d’Auroville. Celui-ci a été construit en 2006 selon des principes très spécifiques : il devait respecter les proportions exactes de la pyramide de Khéops tout en intégrant les éléments symboliques et spirituels des temples indiens, sans oublier la gestion de l’eau et des libations dans le temple. Ce projet impliquait donc de prendre en compte des aspects profondément religieux et culturels, ce qui en a fait un défi à la fois architectural et spirituel. Que ce soit pour le projet du dôme de méditation Dhyanalinga à Coimbatore ou pour le dôme du Shree Krishnaganga Meditation Hall au Gujarat, les gourous ne voulaient pas utiliser l’acier, pas même comme armature du béton. Selon eux, ces matières ne seraient pas adéquates pour la méditation au niveau énergétique. La terre a donc été choisie pour sa résistance sismique mais aussi ses qualités énergétiques.

J’aimerais qu’on revienne sur cette notion de karma yoga, qui fait référence aux écrits de Sri Aurobindo et de Mère qui disait « ce sont les vieilles méthodes de yoga qui demandent le silence et la solitude, le yoga de demain est de trouver le divin dans le travail et la relation avec le monde » [7] . Comment la notion le karma yoga s’incarne-t-elle dans ton quotidien d’Aurovillien et dans l’architecture de tes projets ?

Le karma yoga a une place centrale à Auroville, car nous y travaillons pour bâtir une société nouvelle, un lieu de vie qui fonctionne différemment. Le but est d’offrir son travail pour l'évolution collective, en servant le bien-être des autres et en agissant dans l’humilité. C’est une forme de yoga de l'action, où l'on agit sans se soucier des fruits de l’action. Le travail est une offrande au divin, qui est présent dans toute chose, dans chaque atome de matière.

Je considère mon travail comme une forme de méditation. Je ne médite pas de manière traditionnelle, assis en silence. Au contraire, je me concentre pleinement sur ce que je dois faire à chaque instant. Parfois, je me lance dans un projet imprévu, et je me rends compte plus tard que c'était essentiel, car d'autres événements suivent, et ce que je n'avais pas anticipé devient nécessaire. Mon travail est donc une forme de pratique intuitive, où ma concentration m’amène à trouver des solutions. C’est ainsi que je fonctionne, en me centrant sur le moment et sur l'action à accomplir, sans attendre des résultats prédéfinis.

Auroville

Mirra Alfassa sollicite l’architecte moderniste français Roger Anger (1923 - 2008), époux de sa petite fille Françoise Morisset pour établir le plan directeur d’Auroville. Cette Cité est inaugurée le 28 février 1968, à 6 km de Pondichéry, sur un plateau désertique. Aujourd’hui, cette utopie, dorénavant ceinte d’une forêt plantée de plusieurs centaines d’hectares, est menacée. 57 ans après la vision utopique de Mère, qu’advient-il d’Auroville ?

Auroville a réussi à rassembler environ 3400 habitant.es permant.es de 60 nationalités et religions différentes, mais cette diversité crée parfois des tensions, même si la langue commune est l'anglais. Le véritable défi reste de transcender ces différences pour atteindre une unité humaine authentique qui se situe à un niveau plus profond et spirituel.

L’intégration à Auroville se fait sur une période d’un an lors de laquelle le nouvel arrivant doit être financièrement autonome et n'a pas droit aux indemnités des Aurovilliens. Cela permet de tester à la fois son engagement envers Auroville, son adhésion à sa Charte et son acceptation auprès de la communauté. Mais une nouvelle approche plus religieuse et sectaire, encouragée par la Secrétaire de la Fondation d’Auroville en poste depuis 2021, où l'adhésion aux enseignements de Sri Aurobindo et Mère est critère d’intégration, devient inquiétante. Personnellement, je n'ai jamais été un grand lecteur de leurs ouvrages.

Par ailleurs, les autorités indiennes et locales soulignent qu’en 57 ans, Auroville n’aurait pas accompli sa vision initiale de la ville, elles déplorent un manque de développement concret, mais cela ne reflète pas l’essence d’Auroville, qui est avant tout un processus, une expérimentation plutôt qu’un résultat tangible immédiat. Roger Anger, l'architecte du projet de la Galaxie d’Auroville, disait que le plus important n’était pas de construire une ville, mais de construire un nouvel être humain et une société nouvelle. Cette vision reste centrale, mais l’approche actuelle de la Secrétaire, du conseil d’administration de la Fondation d’Auroville et du gouvernement Indien semble plus axée sur des résultats matériels, ce qui est problématique. Ils veulent accueillir 10 000 habitant.es supplémentaires au cours des 5 prochaines années et à terme atteindre 50 000 habitant.es. Le plan directeur de la Galaxie d’Auroville de Roger Anger accepté en 2001 par le gouvernement indien n’était qu’une perspective, sans détails techniques.

Entre violence et espoir, quel avenir pour Auroville et pour l’Auroville Earth Institute ?

Plusieurs projets aberrants sont en cours comme la construction d’un périphérique circulaire détruisant maisons et forêts ou encore la création d’un lac à proximité du Matrimandir d’Auroville. Environ 15 000 arbres et 21 000 arbustes ont été abattus dernièrement, alors que la reforestation était une action fondamentale d’Auroville. Le Youth Center a été détruit en pleine nuit en décembre 2021 par des bulldozers, aidés par la police. Les opposants ont même été violentés. Depuis ces évènements, la Secrétaire a mis fin aux subventions pour des projets communautaires, comme la gestion des forêts et les programmes pour les jeunes. Beaucoup de villageois qui travaillent dans ces forêts ont perdus leur travail.

Quant à l’Auroville Earth Institute, mon équipe continue à travailler et à organiser des formations, mais le fonctionnement est devenu difficile. Probablement suite à la rédaction de nombreux rapports sur la situation actuelle d’Auroville, mon visa a été annulé. Auroville me réclame aussi des arriérés de taxes alors que je n’ai jamais demandé d’honoraires pour les bâtiments que j’ai construits pendant les 36 années où j’ai vécu à Auroville. Je compte bien continuer à y travailler aussi longtemps que possible.

Cette crise existentielle qui déchire Auroville est représentative de l’état mondial actuel. Des habitants se rassemblent et luttent pour préserver leurs droits, les valeurs humaines et spirituelles initiales de cette cité.

Questions (lors du Zome Camp d’août 2024 à Labroquère en Haute-Garonne)

Alizée Cugney

Réponses

Satprem Maïni

Edition

Martin Paquot, avec la collaboration de Florent Paoli

Notes

[1] https://auroville-france.org/zone-internationale-et-pavillons-nationaux/

[2] Lara Davis, Satprem Maïni, T. Ayyappan, « Work Specifications for AVEI Earth construction techniques », 2013, révisé en 2019.

[3] Rosie Paul, Inventaire des stabilisants naturels dans les enduits terre au Kerala, Mémoire du DSA Architecture de terre 2018 : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02076893v1/file/17309_Rosie_Paul_DSA_Inventory_traditional.pdf

[4] Méthode réalisée à l’aide d’une chaînette, où la courbe est naturelle et idéale

[5] Méthode modifiée de la chainette, où les diverses forces d’une arche sont représentées

[6] Tiré de la Newsletter du AVEI de Juillet 2025 : https://dev.earth-auroville.com/wp-content/uploads/2025/07/AVEI-Newsletter-Issue-55.pdf et le time lasse réalisé disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1LStjNztiXRMUL2o9mtABBISEdfcKm3Pt/view

[7] Mère, 22 janvier 1971 : https://auroville-france.org/le-yoga-et-auroville/