Introduction

Alors que la revue Topophile & la Fabrique des communs pédagogiques ont lancé le concours d’émulation « Marseille ville récréative : imaginer une ville où faire classe dehors 4 jours par semaine » [1], nous republions dans nos colonnes l’entretien [2] mené par Christophe Meunier, géographe spécialiste de la spatialité dans les albums pour enfants, avec Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, forgeur de l’expression « ville récréative », commissaire de l’exposition éponyme et auteur de Pays de l’enfance (Terre urbaine, 2022). Ensemble ils reviennent sur les pensées qui ont nourri le concept de ville récréative où les enfants, que Thierry Paquot qualifient joliment de « faiseurs de monde » et de « chercheurs d’hors », sont des habitants à part entière.

Ville récréative

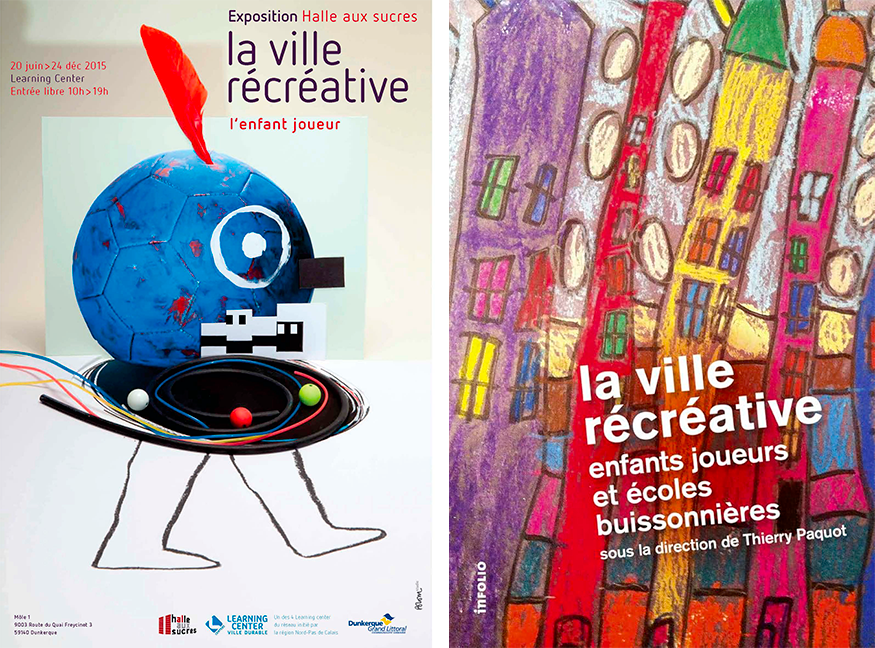

Christophe Meunier | L’expression « ville récréative », qui constitue le titre de l’exposition qui s’est tenue à la Halle aux sucres de Dunkerque en 2015, est une expression qui a fait florès, à la fois dans la communauté scientifique, mais également politique. Pouvez-vous revenir sur cette expression, sur son origine et sur la manière dont elle semble constituer un programme ?

Thierry Paquot | Un « Learning center sur la ville durable » est décidé par la région Nord-Pas-de-Calais et installé à Dunkerque dans l’ancienne Halle aux sucres, dont la réhabilitation est alors actée et son architecte désigné, Pierre-Louis Faloci. L’exposition permanente consacrée à la « ville durable » est conçue par l’agence de muséographie Sens de visite, dirigée par Agnès Levillain. Je suis contacté par l’équipe qui met sur pied cet établissement afin de donner mon avis sur le document préparatoire. Puis, de fil en aiguille, je me retrouve président du conseil scientifique de ce learning center et co-auteur, avec Agnès, de l’exposition permanente. Je rédige les soixante et quelques panneaux sans utiliser l’oxymore de « développement durable », expression stupide que je n’apprécie pas... Je constitue le conseil scientifique en faisant appel à des personnalités couvrant un large éventail des préoccupations environnementales. Je propose également des expositions temporaires, l’idée à l’époque est d’en faire deux par an. Je présente mes suggestions au puissant maire de Dunkerque, Michel Delebarre, qui choisit avec enthousiasme « les enfants dans la ville », tout en appréciant « le vent » et « le sucre », autres possibilités. Ces thèmes étaient résolument transversaux, associaient aussi bien les savoirs académiques, que la musique, l’art culinaire, la poésie, le cinéma... C’est dans la discussion que je me surpris à parler de « la ville récréative ». Peut-être avais-je en tête la « ville créative » du géographe américain Richard Florida [3], notion qu’il a bien vendue à de nombreux maires de mégalopoles du monde entier et que j’ai sévèrement critiquée dans Urbanisme [4]. Lui-même est revenu sur cette notion, qu’il n’utilise plus. Son installation à Toronto et sa rencontre avec Jane Jacobs l’ont orienté vers d’autres sujets et approches. Je précise que par « ville créative », il désignait celle qui combinait, avec bonheur, les trois « T » (« Talent », « Technologie » et « Tolérance »), propres, selon lui, aux homosexuels, d’où l’importance du « quartier gay » dans son analyse urbaine.

« Je voulais absolument que le jeu soit clairement présent puisque j’en faisais la clef de voûte de toute la vie enfantine, et pas seulement un moment d’une pédagogie alternative. »

Thierry Paquot

La précipitation a présidé aux deux expositions, la permanente et la temporaire, sans aucun lien avec l’architecte. Agnès et moi avons été le voir dans son agence, à Paris, sans qu’une rencontre digne de ce nom en résulte. J’imaginais un livre-catalogue avant même la réalisation de l’exposition, de son mobilier, de ses jeux, de son installation. Pendant ce temps, l’équipe change et je m’appuie sur Richard Pereira qui assure la logistique et tous les contacts avec les institutions partenaires, autant dire une collaboration plus que précieuse ! Le titre étant trouvé, il fallait le compléter pour mieux le faire comprendre, d’où le sous-titre, « Enfants joueurs et écoles buissonnières » [5]. Je voulais absolument que le jeu soit clairement présent puisque j’en faisais la clef de voûte de toute la vie enfantine, et pas seulement un moment d’une pédagogie alternative. L’expression, « école buissonnière », comme le précise Pierre Larousse dans son inestimable Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, apparaît le 7 février 1554 dans un arrêt du parlement de Paris, qui interdit la tenue des écoles luthériennes dissimulées sous des buissons. Par la suite « faire l’école buissonnière » consiste à ne pas s’y rendre ! George Sand rappelle qu’elle n’était « qu’un enfant qui cherchait son chemin en faisant l’école buissonnière ». Ce qui ne fut pas mon cas, malgré mes intentions d’échapper à l’école !

Cet ouvrage comprend plusieurs articles qui abordent les thèmes traités par l’exposition : les droits des enfants que présente Bernard Defrance, membre fondateur en 1998 de la section française de Défense des enfants international ; une petite histoire des enfants dans les villes par le démographe Hervé Le Bras ; une réflexion sur l’architecture scolaire par l’architecte Éric Daniel-Lacombe ; l’école vue par l’anthropologue Pascale Legué ; les aires de jeux par l’architecte Dominique Gauzin-Müller ; le jeu par l’architecte et urbaniste Sylvie Brossard-Lottigier, qui a soutenu en 2013 une thèse intitulée Rites et lieux de l’enfance, reconstruire l’idée de nature. Éléments pour une pensée sauvage de l’architecture et des paysages, j’étais dans son jury et avais apprécié son travail ; et la géographe Anne-Solange Muis, qui décrit le chemin de la maison à l’école. Elle a coréalisé, à cette occasion, une vidéo montrant cet itinéraire filmé à la hauteur d’une petite fille de cinq ans [6], ce parcours n’est guère agréable, avec ses murs lépreux, ses déchets canins, ses trottoirs défoncés... De mon côté, j’ai rédigé des articles sur le contenu de l’exposition et ajouté une bibliographie et surtout une filmographie commentée. J’ai alors constaté que les films montrant des enfants en ville n’étaient pas si nombreux... Peu après, je me suis aperçu avec plaisir que l’expression « ville récréative » était reprise par des journalistes, généralement sans mentionner ni le livre ni l’exposition, c’est peut-être cela une consécration anonyme !

Quel était le but de la Communauté urbaine de Dunkerque lorsqu’elle organise en 2014 une exposition sur le thème de la ville et l’enfant ? Quel est alors le contexte historique et socio-politique de cette communauté d’agglomération et pourquoi fait-elle appel à vous ?

Je ne connais pas la préhistoire de ce learning center, ce que je sais c’est qu’il résulte d’une politique de la Région voulant se doter de quatre équipements de cette nature, l’un sur les « faits religieux » à l’Abbaye de Vaucelles, un autre sur les innovations à l’Université de Lille, sur le campus scientifique, un sur l’archéologie et l’égyptologie à l’Université de Lille, sur le campus Pont-de-Bois et le dernier à Dunkerque, sur « la ville durable ». Dunkerque est une ville pauvre, car en désindustrialisation, menacée (la centrale nucléaire de Gravelines est à 20 km) et culturellement ensommeillée. Indéniablement, un tel équipement participe à sa redynamisation, d’autant que l’Université du Littoral-Côte d’Opale se situe en face, tout comme le Frac Grand Large. Je note la présence d’un maire charismatique et écologiste, Damien Carême, à Grande Synthe, commune voisine, très intéressé par ce nouveau lieu. Il deviendra député européen en 2019. Auparavant il participa à un débat avec Rob Hopkins sur la transition, celui-ci étant à l’initiative des Villes en transition, association basée à Totnes en Angleterre. Je voulais faire de ce learning center le lieu de réflexion sur les alternatives transitionnelles, avec un cycle de conférences, des rencontres, un centre de ressources, etc. J’ai été écarté sans une raison claire et nette et mon successeur, Nicolas Imbert, de Green Cross, a subi le même sort. L’exposition sur la ville récréative était conçue pour circuler, seule Grenoble l’a fait venir, puis les meubles ont été stockés sans précaution et se sont dégradés. Les expositions meurent aussi... Quant à la bibliothèque et vidéothèque, elles s’enrichissent chaque année et accueillent de nombreux étudiants qui viennent y travailler face au port.

Marie-José Chombart de Lauwe

Si l’intérêt porté à la ville vue à hauteur d’enfant semble original dans les années 2000, il ne constitue pas une première. Les travaux de Marie-José Chombart de Lauwe dans les années 1970 et l’exposition de François Barré en 1977 à Beaubourg s’étaient déjà préoccupés de la place de l’enfant dans la ville. Pouvez-vous revenir sur les enseignements de ces premières préoccupations ?

Marie-José Chombart de Lauwe vient de fêter ses 100 ans. Elle entre dans la Résistance à 17 ans, est dénoncée par un agent double, arrêtée à Rennes, où elle étudie la médecine – son père est pédiatre et sa mère sage-femme –, envoyée à la prison de Fresnes puis au camp de Ravensbrück. Là, elle retrouve sa mère, tandis que son père est à Buchenwald où il meurt en 1944. Dans le camp de concentration, elle est affectée à la Kinderzimmer et, impuissante, assiste à l’agonie des nouveaux nés. Elle survit, se reconstruit, reprend ses études et épouse Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913-1998), avec qui elle a quatre enfants. Elle devient sociologue, membre du CNRS et travaille principalement sur les enfants. Sa thèse devient un livre, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe, publié en 1971 chez Payot. Mais avant, elle a rédigé de nombreux ouvrages, articles et rapports, comme par exemple, Psychopathologie sociale de l’enfant inadapté, aux éditions du CNRS, en 1959, « La représentation de l’enfant dans la société urbaine contemporaine », dans Enfance (n° 1, 1962), « L’enfant et ses besoins dans la cité moderne » [7], en 1965, dans Informations sociales (n° 4, 1965), etc. Son étude, Enfant en-jeu. Les pratiques des enfants durant leur temps libre en fonction des types d’environnement et des idéologies (éditions du CNRS, 1976), est toujours à consulter. Avec son équipe (Philippe Bonnin, Marie Mayeur, Martyne Perrot et Martin de la Soudière), elle enquête sur quatre « terrains » : la Grande Borne à Grigny, la Villeneuve de Grenoble, le terrain d’aventure de la rue Saint-Paul dans la Marais à Paris et dans des villages de Lozère. Je me souviens de la dernière phrase du livre : « Le jeu de l’enfant, perçu comme un thème mineur, a révélé l’enjeu que représente l’enfance dans notre société ».

Terrain d'aventures

« En Belgique ces installations sont appelées plaines de jeux, précise Roger Rocher, terme francisé que nous préférons au terme ‘place’ qui est plus limité car il suggère l’enclos. En Allemagne, on les nomme Kinderspielplatz, en Angleterre, play-grounds, au Danemark, ‘terrains de bric-à-brac’, en Scandinavie ‘plaines d’aventure’. » [8] Ces « plaines des jeux » concernent avant tout les enfants citadins, qui ne bénéficient pas de ruisseaux, bois, grottes, arbres, plages à proximité. Aussi, construire une « plaine de jeux » au cœur de chaque quartier est un impératif. Que doivent-elles avoir ? Au moins huit « éléments » explique le rapporteur : l’arbre, l’eau, le sable, l’herbe, des aires planes, un coin de repos, un petit jardin et des animaux. « Les buttes de terre, les rochers, les jeux d’orgue, les arcades, les cages à écureuils, les ensembles à grimper, les arbres aménagés, les barres d’équilibre, les circuits à saut, les tunnels », voilà ce qu’il convient de proposer aux enfants. Il ajoute que les enfants attendent aussi ce qui permet « des jeux dramatisés, c’est-à-dire une fiction, une sociabilisation, une intervention. De l’imagination et de la personnalité de l’enfant », comme par exemple, « les maisons à jouer, les boutiques, les avions, les bateaux, les cités lacustres, les vieux camions, les vieilles fermes, le village indien. » Il renoue alors avec les terrains d’aventure imaginés, en 1933, par le paysagiste danois Carl Theodor Sorenen, des terrains vagues avec une vieille carcasse de voiture, des tas de bûches, une mare, un petit bois, des détritus... Les enfants y jouent sans voir le temps passer ! Ils allument un feu de camp et s’émerveillent de la chorégraphie endiablée des flammes. Avec leur canif, ils scarifient l’écorce des arbres d’une date et d’un prénom pour ne pas oublier une sacrée rencontre...

« Aussi, construire une 'plaine de jeux' au cœur de chaque quartier est un impératif. Que doivent-elles avoir ? Au moins huit 'éléments' explique le rapporteur : l’arbre, l’eau, le sable, l’herbe, des aires planes, un coin de repos, un petit jardin et des animaux. »

Thierry Paquot d'après Roger Rocher

François Barré

En 1976, François Barré, haut fonctionnaire (né en 1939), avec François Mathey (1917-1993), conservateur de musée, envisagent une exposition pour le Centre de création industrielle (Beaubourg), sur « La ville & l’enfant », qu’ils confient à Jean-François Grunfeld. Un catalogue est publié, avec des contributions de Martyne Perrot, Marie-José Chombart de Lauwe (« L’enfant dans la ville : oublié, enjeu ou messager ? »), Roland Castro (trois articles), Jacques Simon, Jean Duvignaud, Raymond Ledrut, Liane Mozère, Françoise Dolto, Florence Delay, Claude Olievenstein, Gérard Guégan, Guy Hocquenghem et René Schérer... Et aussi des extraits d’auteurs renommés, comme Sartre, Anatole France, Georges Perec, Ferdinand Buisson, Mohammed Dib, François Mauriac, Paul Léautaud, Christiane Rochefort, Simone de Beauvoir, André Gide, Milan Kundera... Le catalogue est de qualité et présente un état des savoirs sur l’enfance à cette date, avec des photographies et des reproductions de dessins d’enfants et de copies d’écoliers, sans toutefois émettre des propositions pour tenir compte de l’avis des enfants sur ce qui les concerne directement, la ville, l’école, la nature... Personnellement, j’écris sur les enfants des villes lorsque, pour « Habitat II » qui va se dérouler à Istanbul, je conçois un ouvrage collectif, Le monde des villes. Panorama urbain de la planète (Complexe, 1996) et remarque au moment des épreuves l’absence des enfants ! Je n’ai pas le temps de chercher l’auteur compétent, je m’y mets moi-même, en puisant des informations dans les rapports de l’Unicef, l’Unesco, le BIT, l’OMS... À cette époque, les enfants des villes sont ceux qui dorment dans la rue, qui sont abandonnés, se débrouillent tant bien que mal, en dealant, se prostituant, volant, trafiquant... Ce sont les enfants des mégalopoles du tiers-monde, rien ne concerne les enfants des « pays développés », comme si pour eux, tout allait bien.

Deux films témoignent, parmi d’autres, de la situation des enfants des pays pauvres : Los olvidados (« Les oubliés ») de Luis Buñuel, en 1950, où des enfants des rues, à Mexico, s’en prennent à un musicien aveugle qu’ils tuent et se retrouvent en maison de correction et Pixote, la loi du plus faible (pixote, « le gamin » en brésilien, ici le prénom du chef de bande) d’Hector Babenco, en 1981, qui montre sans fard la dure réalité des enfants livrés à eux-mêmes dans São Paulo, et victimes des adultes. La même année, un documentaire de François Debré, Les trottoirs de Manille, révèle le tourisme pédophile en questionnant des enfants prostitués. Les enfants-esclaves rivés à un métier à tisser, les enfants-soldats drogués et prêts à tuer au Liberia, par exemple, les petites filles mariées à des vieillards en Iran ou en Afghanistan, les enfants sont loin d’être protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant pourtant ratifiée en 1989 à New York, par de nombreux États, mais peu appliquée. Je me suis mis alors à chercher des informations sur les enfants des pays « développés » et j’ai lu l’ouvrage de l’anarchiste britannique Colin Ward [9], et celui du dessinateur et pédagogue italien Francesco Tonucci [10], que j’ai essayé de faire éditer en France, sans succès, et qui sont enfin traduits très récemment. Ce sont deux contributions majeures.

Colin Ward

Colin Ward, en 1971, est le rédacteur du Bulletin of Environmental Education, dont l’acronyme est bee, « abeille » et le but, la découverte de la nature par les enfants. De là son intérêt pour les relations des enfants avec la vie en plein air et plus généralement leur cadre de vie. Il se rend compte à quel point tout enfant est de et dans la rue. Qu’elle est son école ! La première fois qu’un enfant revient tout seul chez lui n’est pas seulement un exploit mais la marque de son autonomie, qui lui procure une joie inoubliable. La rue lui apprend autant sur lui, son corps, ses cinq sens, que sur les autres, enfants et adultes, qui y vaquent à leurs occupations. C’est aussi là qu’il découvre l’architecture et le peu de nature que la ville tolère, en-dehors de ses parcs et jardins publics. Les enfants improvisent des jeux, sans réclamer un quelconque matériel et encore moins des agrès. Il observe que « l’enfant des villes n’a pas simplement besoin de voir une ferme de l’extérieur, de courir sans entraves pour son plaisir à travers les bois ou d’explorer des parcs. Il a besoin d’expériences personnelles vitales et de découvertes telles que le silence, la solitude et la sensation d’obscurité totale ». Colin Ward ne réclame pas une ville pour les enfants, mais une ville avec eux ! Ce qui exige de réduire la place accordée aux automobiles. Il conviendrait aussi, selon lui, que chaque enfant se sente utile dans la ville et gagne de l’argent avec ce qu’il produit ou propose comme service. Le livreur de journaux est un écolier qui fait sa tournée en se rendant à l’école et touche ainsi quelques sous, tout en arpentant la ville...

« Colin Ward se rend compte à quel point tout enfant est de et dans la rue. Qu’elle est son école ! La première fois qu’un enfant revient tout seul chez lui n’est pas seulement un exploit mais la marque de son autonomie, qui lui procure une joie inoubliable. »

Thierry Paquot

Colin Ward ne considère pas les enfants comme un seul bloc homogène, il souligne les disparités sociologiques et culturelles que les classes sociales expriment. Les enfants des pauvres des quartiers pauvres ne jouent pas aux mêmes jeux que les enfants de la middle class et ne fréquentent pas les mêmes lieux. De la même manière, il distingue les petites filles des petits garçons, qui déjà se comportent comme des machos, dignes représentants de la culture patriarcale. Devenues nubiles, les filles sortent moins dans les rues et restent ensemble à parler... des garçons ! Je force le trait, bien sûr, mais ne pas genrer notre réflexion revient à admettre une égalité de traitement qui n’existe pas. Les rôles genrés sont reproduits par l’école, les parents, toute la société, y compris les lectures, les jeux et les couleurs... Dans les boutiques de jouets, le rayon bleu est pour les gars et le rose pour les filles, encore aujourd’hui ! Traiter l’enfant comme un « petit » ne l’aide aucunement à devenir lui-même, seule la confiance que les adultes lui accordent le dotera d’une confiance en soi indispensable à son auto-construction. On mesure l’ampleur des changements, aussi bien à l’école que dans la famille, pour en arriver là...

Pédagogies nouvelles

Les pédagogies dites « nouvelles », qui sont centenaires, vont dans ce sens, l’enfant auto-apprend, en particulier en explorant son milieu. Il enquête sur la faune locale, les métiers pratiqués dans sa commune, les architectures et leurs matériaux, les rythmes de la vie citadine, le mobilier urbain, les habitué·e·s des jardins publics, etc. Aussi, la classe dehors doit être privilégiée, tout comme la classe-promenade [11], les activités de plein air, le jardinage, la fabrication de cabane, les terrains d’aventures, tout ce qui concourt à développer les cinq sens et le corps de tout enfant. Par ailleurs, en incitant l’enfant à contribuer à ses propres apprentissages, l’on cultive sa capacité à ressentir. En effet, il faut éprouver pour apprendre, et pour éprouver il convient d’expérimenter... Ce principe est revendiqué aussi bien par Maria Montessori que par Célestin Freinet, par Mabel Barker que par Ovide Decroly. On le trouve chez John Dewey, pour qui l’enfant dispose de quatre « impulsions innées » : communiquer, construire, chercher à savoir et expliciter son expression. Pour lui, l’enfant doit être « actif », la pensée lui sert à résoudre les questions que lui pose l’expérience qu’il est en train de vivre, d’où son intérêt à apprendre en faisant et en mémorisant ce qu’il a déjà compris. L’enfant n’arrive pas sans connaissance à l’école, il a déjà accumulé des savoir-faire, qu’il va déployer et enrichir au jour le jour, à condition toutefois qu’on ne le brime pas, qu’on ne le soumette pas à une discipline rigoureuse et injuste, qu’au contraire, on le valorise en l’écoutant. C’est pour éviter la bêtise du classement qu’il conseille la mise en place d’une « communauté coopérative », où, à tour de rôle, chacun entraîne les autres. Dans l’école expérimentale qu’il ouvre avec sa femme en 1896, avec le soutien de l’université de Chicago, les enfants de cinq ans pratiquent la cuisine, la couture ou encore la menuiserie, tandis que ceux de six ans sèment du blé et du coton, qu’ils récolteront avant de les transformer, ceux de sept ans reconstituent la vie dans les cavernes et ceux de huit ans deviennent des explorateurs, comme Christophe Colomb ou Magellan... C’est en exécutant ces activités que les enfants ressentent le besoin de lire, par exemple, et apprennent par eux-mêmes...

« Par ailleurs, en incitant l’enfant à contribuer à ses propres apprentissages, l’on cultive sa capacité à ressentir. En effet, il faut éprouver pour apprendre, et pour éprouver il convient d’expérimenter... »

Thierry Paquot

Mabel Barker (1885-1961), rédige une thèse sous la direction de Patrick Geddes, sur l’Utilisation du milieu géographique, qu’elle soutient à Montpellier en 1926 et publie chez Flammarion en 1935. Ses élèves, en classe unique, donc d’âges différents, enquêtent sur leur milieu en s’autoorganisant. Elle est convaincue que « la botanique n’est pas dans les livres, mais dans les plantes en plein air ; la géologie n’est pas dans les livres, mais écrite sur les rochers ; l’histoire n’est pas non plus dans les livres, mais dans l’héritage que les efforts ont laissé autour de nous. » Ovide Decroly, qui traduit John Dewey et connait Maria Montessori, lui aussi, incite à aller voir dehors : « Dans chaque localité, écrit-il, on tirera parti des ressources naturelles et des activités humaines qu’elles déterminent. » Je pourrais compléter la liste de ces pédagogues remarquables qui demeurent méconnus et surtout minoritaires dans le système scolaire dominant à l’échelle mondiale.

« la botanique n’est pas dans les livres, mais dans les plantes en plein air ; la géologie n’est pas dans les livres, mais écrite sur les rochers ; l’histoire n’est pas non plus dans les livres, mais dans l’héritage que les efforts ont laissé autour de nous. »

Mabel Barker

Francesco Tonucci

J’en viens à Francesco Tonucci : La città dei bambini. Un modo nuovo di pensare la città paraît en 1996. Il y relate ses initiatives menées dans la ville de Fano en faveur des enfants. Il observe que l’enfant est souvent seul, captif de la télévision qui sert de baby-sitter, qu’il ne joue guère dehors avec d’autres enfants, aussi convainc-t-il le maire d’entreprendre un projet assurant aux enfants, filles et garçons, une plus grande autonomie. À ses yeux, si l’enfant n’occupe pas un espace public, c’est que la ville est malade. Que faire pour qu’il s’y trouve bien ? Réduire la suprématie de l’automobile, comme non seulement à Fano mais aussi à Pontevedra en Espagne ou à Rosario en Argentine, où les pouvoirs publics ont pris des mesures importantes pour piétoniser des quartiers entiers, impliquer les commerçants, devenus « amis des enfant », disposés à leur apporter de l’aide si nécessaire, associer le voisinage à la sécurité de toutes et tous, etc. Francesco Tonucci est persuadé que les enfants ont une bonne connaissance des problèmes urbains et que leurs suggestions sont essentielles aux décideurs, aussi milite-t-il pour les conseils municipaux des enfants. Il invente la « conception participative des enfants », il s’agit d’une réalisation sous le contrôle des enfants par les employés de la mairie. Mais il n’est pas naïf et sait combien il est difficile de « parler avec des enfants » et de les associer à un projet urbain. Or, si celui-ci résulte de l’action croisée des enfants et des techniciens municipaux, alors il sera respecté et pérennisé... C’est aussi, à ses yeux, un acte démocratique vécu, seul moyen de rendre les enfants citoyens ! Ces expositions et ces ouvrages, sur une soixantaine d’années, n’ont pas été des succès, c’est dire si la « cause des enfants » est encore à plaider.

« Francesco Tonucci est persuadé que les enfants ont une bonne connaissance des problèmes urbains et que leurs suggestions sont essentielles aux décideurs, aussi milite-t-il pour les conseils municipaux des enfants. »

Thierry Paquot

Ville à hauteur d’enfant

La ville récréative renvoie au jeu. Dans quelles mesures la ville peut-elle constituer un espace de jeu pour l’enfant, autrement réduit aux « aires de jeux » prévues à cet effet ?

Le véritable terrain d’aventures serait la ville ! Ou le territoire dans lequel l’enfant réside et qui n’est pas vraiment conçu pour jouer. Je pense à ces villages dortoirs desservis par une seule rue très fréquentée par les camions et les automobiles, on n’y voit jamais un enfant ! Idéalement, une ville récréative est à la taille des enfants, elle est traversée par une farandole verte – qui relie les moindres espaces verts entre eux –, les trottoirs sont assez larges pour y jouer sans danger, les aires de jeux standardisées et normalisatrices ont été remplacées par des terrains d’aventures, etc. C’est en 2006, à Bâle, qu’est initiée la ville à hauteur d’enfant de neuf/dix ans, c’est-à-dire à 1,20 mètre. Dix ans plus tard, cette opération est saluée par l’association suisse Rue de l’avenir, ce qui va la populariser, au point où, en France, plusieurs municipalités ont un élu ou une élue chargé·e de la ville à la taille des enfants. Les huit principes de base sont : la liberté de mouvement ; la multifonctionnalité et l’adaptabilité des endroits destinés aux enfants ; le contact avec la nature ; la sociabilité ; l’accessibilité en sécurité ; la propreté ; l’orientation et la signalisation et la participation des enfants. Chacun de ces principes doit franchir des obstacles et appelle à une profonde reconfiguration du territoire. La signalétique, le mobilier urbain, la végétalisation et la plantation d’arbres, les couleurs, les lieux attribués aux jeux, l’éclairage, la place de l’eau, les parcours cyclables, les toilettes publiques, etc., tout cela mérite une grande attention et ne peut correspondre aux attentes des enfants qu’après concertation avec eux. Francesco Tonucci a raison de parler de « révolution urbaine », dans le sens où les idées des enfants participent d’une mutation urbaine. C’est aussi la position de Lewis Mumford, célèbre américain, géohistorien des villes et des techniques, dont un texte figure en annexe à la traduction française de son livre. Il dénonce la monotonie des itinéraires qui conduisent l’enfant de chez lui à l’école et regrette la fonctionnalité froide de la voirie qui « décourage l’imagination de l’enfant ». Il est pour une culture de la rue – lieu de la diversité – et la présence de sentiers sans voiture.

Chercheur d’hors

Dans Pays de l’enfance [12], un de vos derniers livres, vous affirmez que l’enfant est un « chercheur d’hors ». Qu’est-ce que vous mettez derrière cette expression ? Pourrait-elle être liée à une sorte de « droit à la rue » que vous revendiqueriez pour l’enfant-citadin ?

Sachant qu’on allait me demander ce que j’entendais par « enfant », j’ai proposé dans La ville récréative, de présenter l’enfant comme un « faiseur de monde » et un « chercheur d’hors ». L’enfant vient au monde dans un monde qui assemble d’innombrables mondes déjà là, auxquels il apporte le sien ou plus exactement les siens, car son monde change d’année en année, en vieillissant. Ses mondes combinent réalité et imagination. Je l’ai aussi nommé « chercheur d’hors », car je crois que l’enfant doit toujours aller voir ailleurs s’il s’y trouve. Les adultes aussi, du reste. Il quitte le ventre maternel, puis le berceau, la maison familiale, la classe, la cour de récréation, l’aire de jeux, la rue, le quartier, la ville et, à chaque fois, il va dehors, tout en conservant au fond de son cœur un dedans qui le rassure. À chaque fois qu’il s’enhardit, qu’il ose sortir d’une situation, généralement confortable, il prend le risque de se découvrir autre, de grandir au contact de ce qui est nouveau, alors il devient un chercheur d’hors. Ces hors successifs brillent d’étonnement et éclairent son destin de souvenirs lumineux. L’histoire de chacune et chacun est jalonnée de ces hors.

« [L'enfant] prend le risque de se découvrir autre, de grandir au contact de ce qui est nouveau, alors il devient un chercheur d’hors. Ces hors successifs brillent d’étonnement et éclairent son destin de souvenirs lumineux. L’histoire de chacune et chacun est jalonnée de ces hors. »

Thierry Paquot

Bien sûr, certains sont tranchants comme la lame d’un couteau, mais d’autres sont doux comme la peau d’une pêche. L’on connaît des auteurs qui décrivent leur enfance avec des bleus à l’âme et des cicatrices pas encore apaisées sur le corps. Une mère indifférente, un père violent, une ambiance familiale pesante, la peur comme une seconde peau... Là, partir est une question de survie ! Le hors ressemble à une fuite salutaire ! Dans la majorité des cas, il ne s’agit pas de s’en aller, mais de découvrir quelque chose d’inédit, de différent, d’exotique, qui modèle votre personnalité. J’ai constaté, par exemple, que les étudiantes ou étudiants qui ont été un an ou six mois étudier dans un autre pays, étaient plus à l’aise. Ce détour s’avère constructif, non seulement pour apprendre une nouvelle langue, aimer une personne qu’on n’aurait pas pu connaître en restant, découvrir des paysages, un mode de vie, bref, s’enrichir de tous ces hors insoupçonnables... Cela commence par la classe dehors, à l’école primaire, quand on parcourt la forêt, collecte les feuilles des arbres, ramasse des glands, des cailloux, des fleurs, des insectes, pour ensuite parler en marchant, courir, se cacher, grimper sur un arbre, improviser un exposé comme des saynètes théâtrales, et rire, rire, rire ! La classe dehors [13] n’est plus la classe, l’emplacement des élèves change, l’enseignant.e est parmi les élèves, chacun peut l’interpeller et puis, il y a le pique-nique... Au retour, les enfants ont engrangé d’innombrables souvenirs à raconter aux parents. Ils ont été confrontés à la nature, du moins à la flore et à la faune qu’ils ne fréquentent ordinairement pas. En cela, cette « leçon de choses », a été précieuse. Une petite initiation aux « sciences naturelles », d’autres diront une « conscientisation » à l’écologie. Plus simplement, je dirais, une promenade heureuse. Cela n’est déjà pas si mal...

Déscolariser

Comment les écoles pourraient-elles déjà être les premiers lieux de sensibilisation au « dehors » et à la « re-créativité » ?

Pour répondre à cette question, je devrais parler de l’architecture scolaire et de ses quelques réussites, des cours-oasis, dont je crains la standardisation – certaines agences d’architectes en proposent clé-en-main, alors que seul le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les habitants et le vivant doit présider à la conception et à la réalisation d’une école-jardin –, des rues-scolaires, des pédibus, etc. Je crois que les activités scolaires peuvent se faire en dehors de l’école, dans un garage, un atelier, une bibliothèque, un parc, une ferme, une forêt, etc., comme Paul Goodman le suggérait à son ami Ivan Illich. Déscolariser la société consiste justement à ne pas isoler le connaître de la vie. On apprend partout et tout le temps. C’est pourquoi le jeu en est le principal instigateur...

« Déscolariser la société consiste justement à ne pas isoler le connaître de la vie. On apprend partout et tout le temps. C’est pourquoi le jeu en est le principal instigateur... »

Thierry Paquot

Le bâtiment école déserté de ses élèves devient une Maison des connaissances ouverte aux habitants du quartier, aux associations locales, aux formations pour adultes, avec un riche centre de documentation, que les élèves fréquentent pour préciser le rendu de leurs enquêtes, mais aussi pour son jardin potager, son poulailler, ses ateliers de réparation de vélo, de graphisme, de vidéo... Quant au contenu, je l’ai dit, c’est le « milieu », c’est-à-dire ce dans quoi nous vivons et avec quoi nous existons. C’est dire si les traditionnelles disciplines et leur emploi du temps sont relégués au musée de l’Éducation. La biologie interfère avec la géographie, le climat, la botanique, l’histoire, etc. L’écologie s’avère une méthode, au sens grec de hodos, la « voie », le chemin du connaître, qui articule processus, transversalité et interrelations. Oui, il y a d’incroyables opportunités à saisir pour rendre habitable notre petite planète Terre...

Publication originale : Thierry Paquot, « La ville récréative », Strenæ [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 02 février 2024, propos recueillis par Christophe Meunier, dont le dossier s’intitule « La ville et l’enfant : images, récits et espaces », URL : http://journals.openedition.org/strenae/10696

Merci à Thierry Paquot et Christophe Meunier de nous avoir autorisé à republier cet entretien.

Notes

[1] A l’occasion des Rencontres Internationales de la Classe Dehors à Marseille du 14 au 17 mai 2025, la revue Topophile et la Fabrique des communs pédagogiques lancent un défi aux étudiant.es et professionnel.les de l'architecture, de l’urbanisme, du paysage, du design et de l’enseignement : faire de Marseille une ville récréative où les enfants ont classe dehors 4 jours par semaine ! Tous les détails : https://topophile.net/rendez-vous/marseille-ville-recreative-imaginer-une-ville-ou-faire-classe-dehors-4-jours-par-semaine/ (N.D.E)

[2] Thierry Paquot, « La ville récréative », in Strenæ , 23 | 2023, propos recueillis par Christophe Meunier, dont le dossier s’intitule « La ville et l’enfant : images, récits et espaces », URL : http://journals.openedition.org/strenae/10696

[3] Richard Florida, The Flight of the Creative Class: The New Global Competition For Talent, New York, Harper Business, 2005.

[4] Thierry Paquot (dir.), Urbanisme, n° 373, Villes créatives ?, juillet-août 2010.

[5] Thierry Paquot (dir.), La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières, Infolio, 2015.

[6] Jérémie Schellaert et Anne-Solange Muis, La ville récréative vue par les enfants de l’agglomération de Dunkerque : https://vimeo.com/121011682.

[7] Texte republié dans Topophile, le 30 septembre 2024 : https://topophile.net/savoir/l-enfant-et-ses-besoins-dans-la-cite-moderne/ (N.D.E)

[8] Roger Rocher, « Les plaines de jeux, les maisons d’enfance », Informations Sociales, n° 4, avril 1965, p. 56-75.

[9] Colin Ward (1978), L’Enfant dans la ville, traduit de l’anglais par Léa-Nicolas-Teboul, Préface de Thierry Paquot, Postface de Alessio Kolioulis, « Rhizome », Eterotopia, 2020.

Recension à lire dans Topophile, le 20 novembre 2020 : https://topophile.net/savoir/lenfant-dans-la-ville-de-colin-ward/ (N.D.E)

[10] Francesco Tonucci, La ville des enfants, pour une [r]évolution urbaine, Traduit de l’italien par Caroline Michel, Préface de Thierry Paquot, suivi de « Toutes places prévues de la naissance à la mort » de Lewis Mumford, « Eupalinos », Parenthèses, 2019.

Recension à lire dans Topophile, le 19 février 2020 : https://topophile.net/savoir/la-ville-des-enfants-pour-une-revolution-urbaine-de-francesco-tonucci/ (N.D.E)

[11] Edmond Blanguernon (1920), « Les classes-promenades, ou la découverte du milieu », in Topophile, le 12 mai 2024 : https://topophile.net/savoir/les-classes-promenades-ou-la-decouverte-du-milieu

[12] Thierry Paquot, Pays de l’enfance, Terre Urbaine, 2022.

Recension à lire dans Topophile, le 27 février 2022 : https://topophile.net/savoir/pays-de-lenfance-de-thierry-paquot/ (N.D.E)

[13] Collectif, « Classe Dehors, maintenant ! », in Topophile, le 14 mai 2023 : https://topophile.net/savoir/classe-dehors-maintenant/ (N.D.E.)