Introduction

De feuilles volantes en mains amies, ce texte est parvenu à nos yeux. Lutte majeure du XXIe siècle, symbole de la bataille contre les grands projets inutiles et imposés, héraut du combat face à l’urgence écologique, quatre mains de la ZAD se livrent ici à une introspection publique, une autocritique salutaire. Les voies de la victoire commandent de tisser temporalités et territorialités, de peser humeurs individuelles et terreaux d’autonomie. Quatrième volet.

« Nous ne cherchons pas à vendre la TAZ comme une fin exclusive en soi, qui remplacerait toutes les autres formes d’organisation, de tactiques et d’objectifs. Nous la recommandons parce qu’elle peut apporter une amélioration propre au soulèvement, sans nécessairement mener à la violence et au martyre. La TAZ est comme une insurrection sans engagement direct contre l’État, une opération de guérilla qui libère une zone (de terrain, de temps, d’imagination) puis se dissout, avant que l’État ne l’écrase, pour se reformer ailleurs dans le temps ou l’espace. Dès que la TAZ est nommée (représentée, médiatisée), elle doit disparaître, elle va disparaître, laissant derrière elle une coquille vide, pour resurgir ailleurs, à nouveau invisible puisque indéfinissable dans les termes du Spectacle. »

Hakim Bey (1985), T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism

Quand il en forge le concept au début de la décennie 90, Hakim Bey, en bon post-situationniste, puise certainement dans l’art du détournement le nom de sa Zone Autonome Temporaire (T.A.Z. selon l’acronyme anglais). Mais si l’expression évoque immanquablement le vocabulaire technique et froid de l’aménagement du territoire de ces années-là, l’auteur américain ne pouvait pas se douter que la TAZ trouverait au tournant des années 2010 une traduction française si parfaite avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

Il y a d’abord le fait que la zone d’aménagement différé, décrétée en 1974 en prévision de la construction d’un aéroport, relève-t-elle aussi d’une certaine suspension temporelle, avec son bocage anachronique paradoxalement sauvé des effets néfastes du remembrement par un projet qui y a bloqué pendant 40 ans tout autre manifestation du Progrès. Et puis le mouvement d’occupation s’est engouffré et a consolidé la brèche, suspendant cette fois le pouvoir séculier. Tous les attributs de la TAZ sont alors réunis sur quelques kilomètres carrés : les multiples et parfois médiatiques fugues adolescentes, les carcasses de voitures en fleur sur la D281, les fêtes libres, les cabanes à la Huckleberry Finn, les éclopés, l’étrange rythmique entre paresse et frénésie, les petits voyous, etc., etc. L’imaginaire pirate fonctionne à plein, au point même que certains se sont parfois enhardis jusqu’à arraisonner un camion de marchandises échoué parmi les chicanes ou à rançonner quelques automobilistes...

L’ouverture des possibles

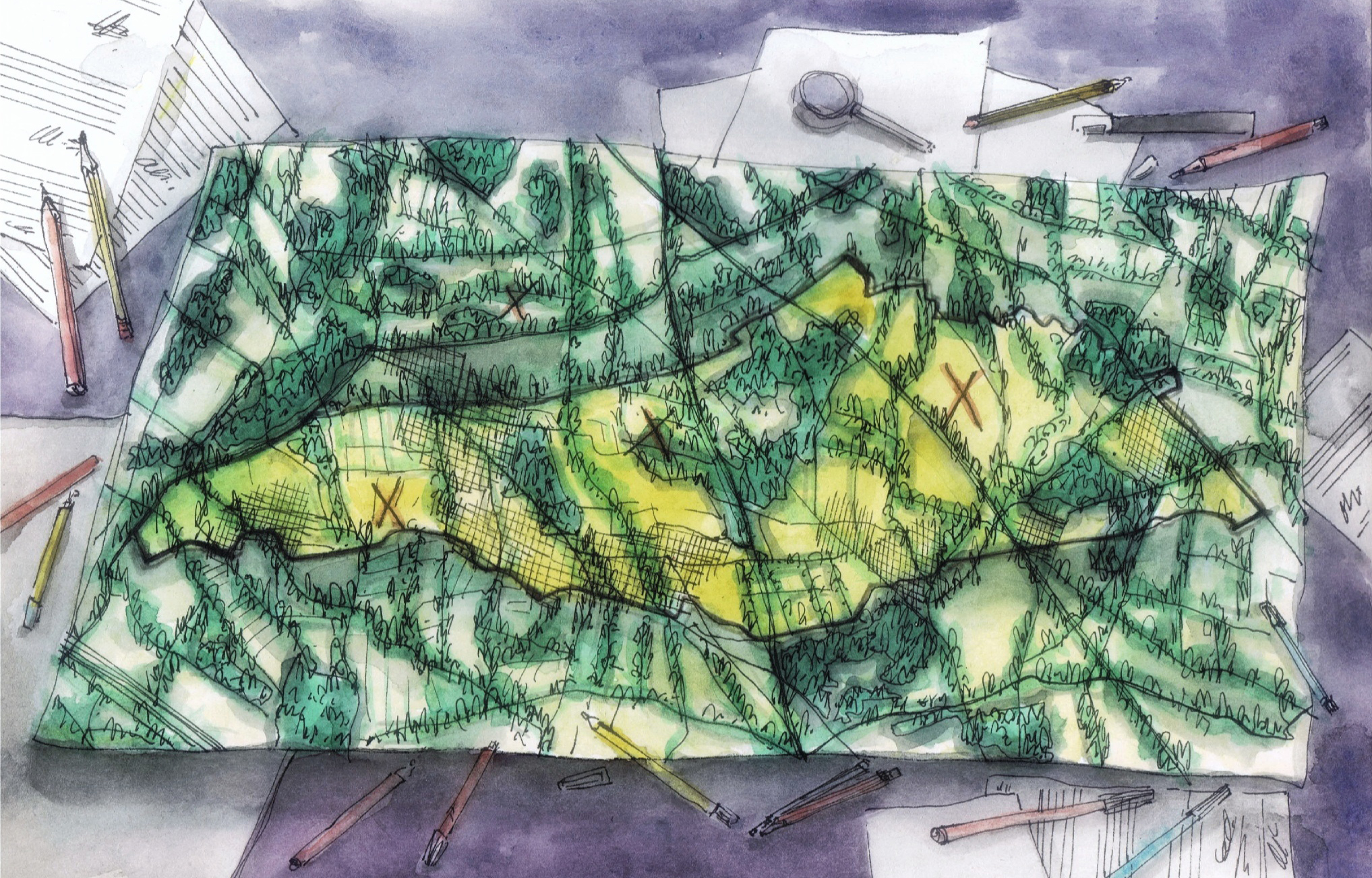

Entre le premier squat en 2007 et l’abandon du projet début 2018, il a flotté sur la ZAD un sentiment d’ouverture maximale des possibles. Des milliers de personnes ont pu ressentir ce fameux « ouf » au passage de la frontière invisible des Ardillères [voir la carte de la ZAD], comme le soulagement de tout ce qui à l’extérieur pèse sur les corps et les esprits.

Le mythe de la TAZ a magnifié la zone à défendre ; il l’a même d’une certaine façon rendu possible, en contribuant à en façonner une compréhension partagée par son inscription dans une longue et glorieuse histoire. Si la ZAD a été belle, bouleversante, inspirante, c’est qu’elle a réussi à incarner de manière si éclatante cette idée de la liberté comme situation absolument ouverte, comme espace-temps où tout est possible. Mais, de manière aussi cruelle que cruciale dans la théorie de la TAZ, cette liberté a un prix : son caractère éphémère.

Car 10 ans, c’est trop long pour une TAZ. Celles qui illustrent le petit ouvrage d’Hakim Bey (la République de Fiume ou les colonies du « Nouveau » Monde par exemple) tiennent rarement plus de quelques saisons. Le choix de négocier avec l’ennemi plutôt que de « laisser derrière elle une coquille vide » a certes officiellement marqué la fin de ZAD comme TAZ début 2018. Mais il faut bien avoir en tête que la puissance hybride qui a défendu et fait vivre le bocage ne s’est pas accordée avec le modèle pour ce qui est de la nécessité de disparition – ni d’ailleurs en ce qui concerne l’impossible médiatisation – et ce bien avant les premières entrevues avec la Préfecture. La nouvelle déclinaison de l’acronyme ZAD en « zone d’autonomie définitive », lancée comme une bravade après la mise en échec de l’opération César, le dit clairement : la ZAD assume de se donner un nom (et même plusieurs) et refuse obstinément de disparaître.

Car, on l’a vu, la force de la lutte anti-aéroport ce n’est pas seulement sa magie un peu utopique, c’est aussi d’avoir su être fidèle à sa promesse initiale : ne pas lâcher tant que le projet n’est pas abandonné. Et cela requiert autre chose que l’évanescence et le nomadisme... Ce qui ne va pas sans créer quelques décalages avec les nouveaux arrivant·es qui sont venus chercher à Notre- Dame-des-Landes la possibilité d’un espace qu’on pourrait qualifier d’intemporel (bien que probablement voué à une apocalypse finale).

Mais loin de s’opposer systématiquement, c’est bien la rencontre de ces deux aspects, la TAZ et la lutte enracinée, qui a fait la ZAD. Ce n’est donc pas un paradoxe si la résistance acharnée de 2012, pourtant si contraire au précepte d’évitement de l’affrontement avec l’État, a permis à l’utopie [1] pirate de proliférer.

La tension vertueuse entre ces deux pôles est chamboulée avec l’abandon de l’aéroport. Ce dernier marque l’aboutissement d’un processus à l’œuvre depuis longtemps : l’occupation du bocage est passé d’un simple moyen à l’objet même de la lutte. C’est comme si la TAZ, maintenue grâce à la symbiose avec la lutte territoriale, subissait désormais un vieillissement fulgurant. Si peu de temps après le joyeux enterrement de l’aéroport, il a fallu se confronter à la disparition douloureuse de la zone utopique[2].

Le deuil aura été d’autant plus difficile qu’il avait été peu anticipé. Dans les discours qui ont accompagné le processus de préparation de l’avenir après l’aéroport, il est toujours question de survie de la ZAD, mais très peu de ce qui s’en perdra. Il aura ainsi fallu plusieurs mois de déchirements internes et deux opérations d’expulsions qui consacrent la suprématie militaire des troupes de la Gendarmerie Nationale pour que des prises de parole émanant du mouvement finissent par accorder que quelque chose de la ZAD est bien mort en ce début d’année 2018. On pourra à ce propos se référer à deux textes parus à l’été suivant, aux titres étonnamment proches quoi que rédigés depuis des points de vue relativement différents : « La ZAD est morte, vive la ZAD ! », juillet 2O18, et « La fin de la ZAD, le début de quoi ? », juillet 2018. Le début de quoi ? D’autres textes et de multiples initiatives font exister un avenir désirable pour la ZAD post-abandon. Citons entre autres : la bataille contre l’accaparement des terres par l’agriculture industrielle, les habitats auto-construits qui s’affranchissent des normes urbanistiques, l’invention de formes de propriété collective au service des communs, la prise en charge d’un territoire par des assemblées regroupant ses habitant·es et ses usager·es, l’expérimentation sur le long terme de modes de production coopérative dépris au maximum des logiques marchandes, un espace d’accueil pour des réseaux de résistances des quatre coins du monde, etc., etc.

À l’été 2019, et tout porte à croire que c’est bien parti pour continuer, ce qui perdure de la ZAD regroupe une densité d’expériences collectives rurales assez exceptionnelle dans cette partie du monde. Plus de 300 ha mis en culture (d’ores et déjà plus qu’avant l’abandon) avec des projets de maraîchage, céréales, élevages, vergers, foresterie ; une quarantaine de lieux de vie avec leurs espaces d’ateliers, de création, de formations, de fêtes... Des solides attaches dans le territoire, et la volonté de continuer à se battre. Pour de nombreux groupes encore présents sur la ZAD, le choix de rester reposait d’ailleurs considérablement sur la possibilité de prolonger l’existence d’une base matérielle et politique à même de ravitailler et renforcer des luttes dans la région et au-delà : des ronds-points nazairiens aux squats de migrant·es, de l’agitation des rues nantaises à la jeunesse des grèves climatiques.

Perdurer

Si le choc produit par la fin de la ZAD-TAZ a pris de court le mouvement, ce qui de la ZAD pouvait durer, ou plutôt ce qui était et est toujours en devenir, a dès 2015 fait l’objet d’intenses discussions à l’échelle de l’ensemble des composantes. C’est à ce moment-là qu’à côté de l’objectif de l’abandon du projet d’aéroport s’est ajoutée la défense de l’avenir de la ZAD. Avenir que beaucoup ont défendu comme autre chose qu’un simple statuquo – de toute façon impossible à maintenir sur du long terme – ou qu’une simple réintégration dans les logiques de l’aménagement territorial (sous la forme d’exploitations agricoles classiques ou de réserve naturelle). Ce processus d’élaboration d’un futur désirable en prise immédiate avec une réalité concrète est assez inédit. Il a autorisé l’esquisse d’horizons depuis d’autres imaginaires que ceux des mouvements révolutionnaires défaits, ou que ceux promus par l’utopie capitaliste dominante.

Une des tentatives de donner un contour et un contenu à ces horizons a mobilisé l’idée de la commune, comme un début de réponse à ce déficit de projections[3]. Ce qui fait la puissance de cet énoncé, c’est qu’il en appelle à la fois au temps long et cyclique du fonctionnement communal médiéval et à celui, fulgurant et historique, des Communes insurrectionnelles. Cette puissance est aussi une ambiguïté : l’imaginaire de la Commune de Paris, par exemple, est mobilisé autant comme tentative de doter un mouvement révolutionnaire d’une certaine forme d’institution que comme paradigme romantique du soulèvement qui ne peut que finir écrasé dans le sang. À ce titre, le succès jamais démenti de la Semaine sanglante (la chanson) ne laisse pas d’interroger : outre la versification efficace du parolier Jean-Baptiste Clément, ce qui assure d’être suivi par un chœur enthousiaste à quiconque commencera, en compagnie militante, à entonner « Sauf des mouchards et des gendarmes... » tient peut-être principalement à la jouissance secrète que produit la narration des sévices subis par les Communard·es comme preuve ultime de leur appartenance au camp des justes. Il y a certes bien le « Et gaaaare à la revaaanche ! » du refrain, qui renvoie, dans la plus pure tradition téléologique, la lutte finale à un futur aussi certain que temporellement indéterminé. Mais qui y croit encore réellement aujourd’hui, au-delà d’une certaine nostalgie du temps où la révolution était promise ?

La Commune moins la Semaine sanglante, ce pourrait être un des noms de l’idéal que cherche à défendre cette part de la ZAD qui n’a pas voulu disparaître. Un idéal dont les ébauches concrètes sont ce que nous avons de plus solide à disposition pour nourrir les imaginaires de l’après (-capitalisme/-civilisation occidentale/…), malgré leurs évidentes limites en termes d’amplitude. Il est d’ailleurs peut-être plus juste aujourd’hui depuis la ZAD de se contenter de parler de la notion de « communs », qu’on pourrait définir comme mise en pratique partielle de ce que peut une Commune.

C’est depuis cette intuition qu’à l’automne 2018 la philosophe Isabelle Stengers a été invitée à la bibliothèque de la ZAD pour échanger quelques réflexions autour de cette idée, ou plus exactement de celle de « pratique des communs » (en langue anglaise, il faudrait dire « commoning »). Non sans une certaine forme de provocation, alors que le deuil de la ZAD-TAZ était encore sensible, cette dernière est venue énoncer une vérité particulièrement blessante : la condition de la possibilité de commoning, c’est tout sauf « chacun fait ce qu’il veut ». Car le fonctionnement en commun(e) engage ; il est incompatible avec toute forme de libéralisme (étant entendu que le libéralisme tel qu’il se pratique ne professe de toute façon le libre-arbitre que pour mieux masquer ses dispositifs de gouvernement). Il ne peut exister sans certaines obligations – voir l’exemple du tequio zapatiste, ces sessions de travail collectif auxquelles chaque membre des communautés chiapanèques doit se soumettre.

Parmi le champ de potentiels innombrables d’une situation absolument ouverte, il assume d’en actualiser certains, et d’autres non. L’installation dans des espaces encore inhabités de la ZAD, par exemple, était censée faire l’objet de prise de décision collective, en fonction des impératifs agricoles et écologiques, déjà plusieurs mois avant l’abandon de l’aéroport. Le fonctionnement en commun(e) est le contre-pied de la définition de la liberté comme déploiement maximal des possibles, toujours tributaire d’une certaine suspension temporelle. Ce qui doit le prémunir contre l’autoritarisme et le dirigisme est, entre autres, l’attention à ce que les formes qu’il se donne aient justement la capacité de se laisser affecter par le temps et l’expérience – par les éventuelles tensions internes, aussi.

Dans l’ouvrage d’Hakim Bey, la répression et ses gyrophares laissent dans l’ombre ce qui sont peut-être les causes principales de la disparition des TAZ historiques : l’auto-épuisement, faute d’avoir (voulu) trouver des formes pérennes, ou à l’inverse la structuration pour durer. Le rapport à une autorité extérieure est alors secondaire. Somme toute, c’est également le cas du processus de légalisation dans la disparition de la TAZ de Notre-Dame-des- Landes. La signature de quelques baux stables pour des projets collectifs, qui protègent désormais les 170 occupant·es qui vivent encore sur la zone (selon la dernière estimation) et son usage pour tant d’autres, implique incontestablement des contraintes plus ou moins pesantes. Celles-ci ne sont pas à négliger, et l’on connaît les risques d’être happés par les dispositifs normatifs et économiques[4]. Mais elles ne changent pas fondamentalement la nature du rapport de la ZAD aux autorités. Avant comme après, c’est une question de marge de manœuvre à entretenir au sein d’un jeu dont les règles sont fixées par ailleurs et que personne ne peut changer en claquant des doigts. Après tout, si la ZAD n’a pas été écrasée entre 2012 et 2018, c’est qu’une de ces règles veut qu’en « démocratie » les gouvernants évitent de massacrer leur propre population, et que l’épreuve de force aurait risqué de les pousser au-delà de cette limite.

Il y a bien quelque chose qui a changé, pourtant. Mais ce quelque chose ne tient pas à l’inéluctable récupération qui guetterait toute lutte victorieuse. Ce quelque chose ne s’est dans le fond pas joué au moment de l’abandon de l’aéroport.

Ce qui a changé, petit à petit depuis l’échec de l’opération César, c’est l’ambition de la ZAD : d’éphémère zone de non-droit, elle peut devenir une expérience pérenne de pratique des communs à moyenne échelle, ce qui n’a pas les mêmes implications ni en ce qui concerne son fonctionnement interne, ni vis-à-vis des autorités. Cela constitue, d’une certaine façon, un enrichissement important du concept de TAZ : plutôt que de disparaître purement et simplement, la zone autonome temporaire a gagné la possibilité de se transformer. Elle est capable de plus que des percées sporadiques dans la trame historique, et cela est porteur de conséquences qu’il nous reste à éprouver.

Pour une histoire des victoires

La TAZ ne peut connaître d’autre victoire que sa propre et fugace existence ; sa grandeur et sa limite est d’être pleinement dans l’ici-et-maintenant. La ZAD, en gagnant contre l’aéroport, s’est confirmée comme porteuse d’un autre possible : celui de l’inscription dans la durée. L’historien Jérôme Baschet, dans son récent ouvrage Défaire la tyrannie du présent, avance que notre temps ne serait déjà plus celui de la modernité, avec sa flèche du Progrès résolument tournée vers l’avenir, mais une sorte de « présentisme ». Coincés dans le rythme frénétique dicté par la communication numérique, nous sommes à la fois dépossédés de prises sur le futur et de la possibilité de mobiliser le passé, mais aussi prisonniers d’un présent tellement « compressé » qu’il n’en est même plus habitable[5]. Le livre est donc un plaidoyer pour inventer une nouvelle temporalité politique, inspirée du mode zapatiste de composition des temps. Maintenir quelque chose de la ZAD est une façon de tenter de répondre à cette exigence. Il s’agit très concrètement d’ouvrir des possibilités de se projeter hors d’un certain présentisme écologique, existentiel et politique.

On a vu que la défense de la forêt de Rohanne a été un enjeu majeur du combat contre l’aéroport : son sauvetage en 2012 a changé le cours de la lutte. Ce n’est pourtant que progressivement que son avenir est devenu une préoccupation du mouvement, avec notamment la création du groupe Abrakadabois qui intervient tout au long de la chaîne des rapports entre les habitant·es et la forêt, de l’entretien sylvicole à la construction bois. Cette prise en charge était en soit un défi car s’il est difficile de se situer sur l’échelle de temps qui correspond à la vie d’une forêt quand on est menacé d’expulsion tous les 6 mois, il l’est également d’imaginer qu’on va prendre soin d’un arbre pour en faire une charpente dans 50 ans quand on a été élevé dans le mode de vie occidental du XXIe siècle...

Sans même parler de la temporalité longue des écosystèmes, le défaut de perspectives que cherche à combler la ZAD se retrouve également à l’échelle des vies humaines. Rares sont en effet les luttes qui en viennent à se poser la question des possibilités de vieillir en leur sein. Le mouvement anti-aéroport est de celles-ci – peut-être cela tient-il à l’important brassage générationnel qui le caractérise. L’éternelle jeunesse activiste est un triste leurre : les générations passent aussi vite que les modes, pour n’avoir su tracer des trajectoires singulières massivement praticables qui ne soient pas des voies de garage. Faire grandir des enfants, alléger la pression des impératifs économiques, envisager la dépendance qu’induit la vieillesse comme la prolongation des liens qui ont constitué une vie plutôt que comme une charge pour la société : pour tout cela il y a besoin d’espaces collectifs qui à Notre-Dame- des-Landes se sont élaborés dans la lutte, là où trop souvent ces préoccupations obligent à prendre du recul et à délaisser le terrain du conflit politique.

Enfin, par son étalement sur une dizaine d’années autant que par le précédent que crée la victoire, la ZAD a d’ores et déjà contribué à redonner une certaine profondeur de champ politico-historique. Elle participe à introduire de la continuité là où l’enchaînement régulier mais espacé des « temps forts » de la politique française que sont les mouvements sociaux – avec leur rythme prévisible « montée/acmé/effondrement » – semblait condamné à devoir toujours reprendre à zéro ou presque, une réforme et une génération chassant l’autre. L’existence de la ZAD et de ses diverses manifestations offensives depuis 2012 n’est, par exemple, certainement pas pour rien dans l’émergence de la pratique du cortège de tête en 2016 et sa reprise spontanée dans les mouvements sociaux suivants.

Il devient alors concevable de renouer avec l’ambition de construire un mouvement révolutionnaire de fond. Un mouvement qui n’est guidé par aucune nécessité historique inéluctable comme l’était le mouvement ouvrier, mais qui croît en ramifications buissonnantes, ouvrant lui-même sa voie à mesure et en fonction des situations. L’existence d’un tel mouvement est peut-être la seule façon de valider des victoires « partielles » – c’est d’ailleurs certainement aussi la meilleure manière de faire quelque chose de nos défaites. On pourrait définir cette notion de « victoire partielle » comme la ratification d’un rapport de force favorable, qui pousse son avantage au plus haut, sans s’exposer à la défaite, dans un contexte d’affrontement asymétrique. Il faut une certaine vision historique pour comprendre cette sorte de temporisation comme une forme de stratégie offensive. C’est ce genre de vision historique, ni linéaire ni présentiste, qu’il s’agit de reconstruire sur les ruines du progressisme révolutionnaire, avec des expériences comme la ZAD, avec Jérôme Baschet et, si Walter Benjamin veut bien nous passer l’expression, avec l’élaboration d’une certaine « histoire des victoires ».

[1] Le terme d’utopie n’est pas vraiment approprié en l’occurrence, si l’on s’en tient à l’étymologie : ce qui manque à la TAZ n’est pas un lieu, mais une certaine inscription temporelle. Le terme d’uchronie serait donc plus juste, s’il ne signifiait pas déjà autre chose. En ce sens, si l’on peut affirmer que l’expérience de la zad a ouvert des horizons pour des milliers de personnes, bien au-delà de celles qui y ont vécu, c’est qu’elle a toujours été plus qu’une simple TAZ.

[2] La TAZ idéale ne vieillit pas, elle ne meurt donc pas non plus. Elle disparaît, elle s’évapore. Cette disparition ne devrait pas être pleurée – si l’on s’en tient à la théorie – tout comme elle ne doit pas faire l’objet d’un combat pour en retenir l’échéance. Ses plus honnêtes partisan·es zadistes ont d’ailleurs appliqué ces principes : nombre de lieux de vie ont été expulsés par les gendarmes sans aucune résistance. Mais si la fin de la ZAD-TAZ a constitué un si grand traumatisme, c’est qu’il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, de démêler ce qui a fait la beauté de la zone autonome temporaire de ce qui l’a rendu possible et l’a inscrite dans la durée : la construction d’un rapport de force adossé à la lutte territoriale contre l’aéroport. Si l’on peut donc pleurer la ZAD-TAZ de façon conséquente, ce n’est que depuis une certaine fidélité à tout ce que la ZAD a été d’autre.

[3] Des rencontres sur ce thème ont notamment été organisées en juin 2016, pour croiser des expériences aussi variées que la brève tentative de Commune insurgée à Nantes en 1968, l’Aragon autogestionnaire de 1936, la pratique des communaux dans les landes de Bretagne à travers les âges ou diverses tentatives actuelles de fonctionnement collectif à l’échelle de quelques dizaines de personnes.

[4] D’autres textes devront faire le travail d’analyser les réussites et les échecs du pari de la légalisation de la ZAD à cette aune – en gardant en tête que ce pari n’avait qu’une seule alternative : la disparition pure et simple. Il faut noter également que seule une partie des pratiques agricoles ou non qui perdurent sur place ont fait l’objet d’une légalisation, et que cette légalisation ne signifie pas que les instances dont s’est dotée la ZAD, notamment l’assemblée des usages, se sont toutes insérées dans un cadre administratif et réglementaire. Pour une analyse récente sur ce sujet, lire « Réponse à ceux qui voudraient fermer le champ des possibles sur la ZAD de NDDL », juillet 2019.

[5] On peut à ce titre rapprocher cette image de celle, inverse, de « présent épais» emprunté par Donna Haraway aux Yarralin du nord de l’Australie via l’anthropologue Deborah Bird Rose, qui évoque l’ensemble des récits d’événements et d’expériences qui peuplent et densifient le temps indigène.

Ce texte a été publié sous forme de livret imprimé à l’automne 2019 et depuis repris dans plusieurs médias amis de la ZAD.