Introduction

L’incrémentalisme et la vicinitude, la parole habitante et le désordre vivant, l’hétérogénéité et la différence, le « faire avec » et le « laisser se faire » sont autant d’expressions et de notions que l’on associe au travail patient et persévérant de Simone et Lucien Kroll. Ce couple – elle potière-jardinière, lui architecte-urbaniste – a révélé l’importance du trajet et du sujet dans le projet : on ne peut ignorer la parole habitante et imposer un modèle uniforme. Une architecture démocratique compose avec les caractères habitants pour atteindre une juste complexité. Le 2 août 2022, Lucien Kroll est décédé à l’âge de 95 ans. Nous republions en deux volets l’essai de Thierry Paquot consacré à Simone et Lucien Kroll, rédigé à l’occasion de l’exposition initiée par Patrick Bouchain au Lieu Unique, à Nantes, à l’automne 2013.

Bruxelles, commune d’Auderghem. C’est au 20 de l’avenue Louis-Berlaimont (architecte et géomètre, homme politique belge, 1881-1950) que se dresse un élégant immeuble en briques où résident Simone et Lucien Kroll. C’est à elle qu’on doit la végétation luxuriante de cet îlot paisible, les adventices qui poussent entre les pavés devant l’entrée et aussi les arbres, majestueux et ombreux en été, qui peuplent le vaste jardin attenant. C’est lui qui a dessiné en 1963 cet ensemble d’appartements sur quelques étages avec son agence en rez-de-jardin. Ce n’était pas vraiment un habitat autogéré, plutôt une sorte de copropriété aimable. Depuis, les premiers occupants sont partis et d’autres les ont remplacés, sans même savoir que leur voisin en était l’architecte ! Les réunions de copropriétaires sont lugubres. Lucien explique que « chacun a le droit de se disputer avec chacun tout en cohabitant dans le même immeuble. » C’est devenu un collectif comme n’importe où… Pourtant, il semble difficile, quasi impossible même, de leur dire « Madame » et « Monsieur » tant leur hospitalité est contagieuse et impose le tutoiement et l’accolade. Les convenances bourgeoises étant accrochées avec ma veste au portemanteau restent alors la disponibilité, l’ouverture, la rencontre. C’est Emmanuel Levinas qui subtilement note : « L’homme est le seul être que je peux rencontrer sans lui exprimer cette rencontre même. » (1)

Pourtant dans le cas de Simone et de Lucien, la rencontre se manifeste par la captation de l’attention qu’ils provoquent en parlant, en vous souhaitant la bienvenue, en vous invitant à entrer, en vous embrassant. La parole abondante, articulée, décidée pour elle, plus monocorde, douce, presque murmurée pour lui, incite à l’écoute. Ils parlent afin de partager et absolument pas pour avoir raison, convaincre ou influencer. « Si on pouvait posséder, saisir et connaître l’autre, nous confie encore Emmanuel Levinas, il ne serait pas l’autre. Posséder, connaître, saisir sont des synonymes du pouvoir. » (2) Nulle autorité chez eux, nulle velléité de commandement. Ils racontent. Se racontent. L’auditeur se concentre, cherche à reconstituer un parcours, une chronologie, une existence. Peine perdue, c’est le présent qui passéise et futurise leurs souvenirs comme leurs espérances. Ils sont là bien à l’heure de leurs vies. « Simone et Lucien », deux prénoms assemblées comme dans une chanson réaliste (Piaf chantait « Mon vieux Lucien »…) ou un film sentimental. Toujours Levinas : « Un individu est autre à l’autre. Altérité formelle : l’un n’est pas l’autre, quel que soit son contenu. Chacun est autre à chacun. Chacun exclut tous les autres, et existe à part, et existe pour sa part. » (3) Ainsi constituent-ils un couple, au point où l’on ne peut songer à l’un sans immédiatement penser à l’autre, mais chacun est à part et c’est la part de chacun qu’il nous faudra circonscrire, sachant qu’elle interfère toujours avec un peu de la part de l’autre… Cette difficulté n’en est pas vraiment une pour la simple raison que Simone et Lucien font ensemble et ne constituent pas un ensemble.

« Simone et Lucien font ensemble et ne constituent pas un ensemble. »

Je suis venu chez eux à Bruxelles à plusieurs reprises et depuis des années, mais pendant l’année 2012, j’accompagnais Patrick Bouchain et Edith Hallauer. (4) En matinée, nous allions rejoindre Lucien dans son agence et l’écoutions nous relater tel ou tel épisode de sa carrière, telle ou telle rencontre, telle ou telle nouvelle idée. Puis, vers midi, Simone descendait de l’appartement avec du vin blanc frais pour l’apéritif. Elle entrait dans la conversation comme on entre dans une ronde, bien que fatiguée par un traitement médical, dont elle ne parlait jamais. Puis, nous montions pour déjeuner, un repas soigné, servi sur une table délicatement mise. Simone aime cuisiner. À chacune de nos visites, elle confectionnait un menu original parfaitement équilibré, son art de faire devenant un art de vivre. Ne déjeunant pas toujours avec nous, elle s’asseyait néanmoins à proximité et contait un pan de son existence. Après le café, c’est elle que je questionnais. Puis, je descendais retrouver Lucien et l’interrogeais sur l’une de ses réalisations, nous regardions les plans et les photographies qu’il commentait avec force précisions. Le dîner ne tardait pas et nous évoquions encore telle ou telle de leur(s) connaissance(s) avant d’aller nous coucher.

La rigueur de leurs mémoires, l’écho croisé de leurs souvenirs, l’absence de nostalgie, leur inscription dans l’instant m’étonnaient. Les difficultés, les échecs, les déconvenues qu’ils se remémoraient ne nourrissaient aucune aigreur ni amertume. Non qu’ils positivent ces quelques déboires ou désillusions, mais ils les intègrent à leurs vécus individuels et communs. Un concours d’architecture gagné n’a pas plus d’importance qu’un concours perdu, parfois moins. Simone et Lucien apprennent autant des deux situations. Bien sûr, l’incompréhension d’un jury ou la réaction négative d’un client potentiel ne les réjouit pas, l’essentiel gît ailleurs. Certainement dans l’accord – au sens musical du terme – qu’il leur faut trouver entre leurs idéaux et leurs manières d’être au monde et à autrui. Heureux ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, me dis-je en montant me coucher dans une chambre d’un autre appartement qui leur sert de bibliothèque… Simone a posé sur l’oreiller un chocolat et disposé une petite bouteille d’eau et un verre sur la table de nuit. Ces intentions délicates expriment à merveille son caractère, une discrète attention à l’autre. Je m’endors comme un ange.

Une rencontre

Simone est petite, active, décidée, efficace. Lucien est grand, svelte, droit, calme. Simone se lève tôt, valorise le faire, la réalisation, l’action. Lucien semble avant tout cérébral, pensif, rêveur. Les deux lisent. Les deux prennent le temps de penser, d’ingurgiter les connaissances acquises, d’échanger sur ce qu’ils éprouvent, et aussi d’écrire, du moins pour Lucien. Il écrit des textes courts, semblables à des aphorismes qui portent chacun un titre, une sorte de mot-clé. D’un article à un autre, d’un livre au suivant, le lecteur retrouve les mêmes phrases, parfois des paragraphes entiers coupés/collés, mais s’il lit plus attentivement ces différents textes il perçoit d’infimes modifications, améliorations, développements, que Lucien fait volontiers circuler.

Simone est née en France en 1928 et Lucien en Belgique en 1927. Elle est méridionale et volubile, lui, plus réservé et flegmatique. Ils se sont d’abord croisés à Bruxelles en 1957 lors d’une exposition d’un ami commun céramiste. Elle était venue spécialement de Lyon pour aider à son installation et lui y passait comme visiteur. Quelques temps plus tard, il a roulé jusqu’à Lyon pour lui rendre visite. Elle était occupée. Elle lui a demandé ce qu’il faisait ici. Sa réponse a été évasive ou plutôt silencieuse. Il est revenu une autre fois, sans prévenir. Elle devait se rendre dans un hôpital où une clocharde un rien alcoolique qu’elle nourrissait, était en convalescence et avait affirmé à l’administration que Simone, la potière, était sa nièce ! Du coup, prévenue par la responsable, elle devait lui apporter des vêtements de rechange et un nécessaire à toilette. Lucien l’a accompagnée et en arrivant dans le dortoir il s’est penché tout naturellement sur la clocharde pour l’embrasser, comme il aurait fait pour n’importe qui de la famille. Simone a été surprise par une telle compassion sans chichi. Il est reparti pour Bruxelles sans lui déclarer sa flamme, comme on disait autrefois. Il est revenu une autre fois et là, tous les deux ont marché dans la ville, tranquillement, pour faire connaissance comme si de rien n’était. Ils se sont assis sur un banc qui bordait une place, en face d’un couple âgé. La dame tricotait et de temps à autre mesurait son travail en le posant sur le dos de son compagnon. Lucien a alors prononcé ces mots : « Je voudrais bien être ce vieux monsieur… » Elle a compris qu’il s’imaginait avec elle comme ce couple et qu’il rêvait qu’ils vieilliront ensemble. Comment résister à une telle déclaration d’amour ? Peu après elle lui expédiait un tricot qu’elle avait confectionné…

Une potière

Simone ? Elle n’hésite pas à questionner les anonymes qu’elle croise pour qu’ils ne le restent pas vraiment. Sa mère est partie très tôt avec un autre homme que son père. Simone trouve, à présent, qu’ils étaient mieux assortis. Elle a souffert de cette absence de tendresse maternelle. Son père s’est occupé maladroitement d’elle et l’a placée dans une « bonne » institution (mais je ne dois pas dire laquelle !) en internat. Là, elle a beaucoup lu. De tout. Se rebelle intérieurement. Attend son heure, sans le savoir. Elle ne compte pas sur ses parents, mais sur elle. Aussi après le baccalauréat, elle entre aux Arts décoratifs. Elle se verrait bien réaliser des décors de théâtre mais ne trouve pas de stage et puis le « milieu » est sexiste ; il faut imaginer confie-t-elle, une toute jeune fille, seule, parmi des hommes. Cette rudesse est insupportable et Paris ne lui plaît pas. Elle part en Provence, et par défaut en quelque sorte, elle apprend le dur travail de potier. La terre. Le tour. Le four. Mais aussi, la terre et le feu, l’air et l’eau, les éléments qui deviennent son élément…

Elle parle avec les doigts, avec les mains, elle s’emballe, s’émeut, se tait. Et reprend : la terre est vivante, elle vous parle, communique avec celle qui l’honore, la caresse, la presse, la modèle, en récupère la moindre miette, ne veut rien perdre. La terre est une pierre précieuse. Elle mérite bien tant d’efforts : un genou esquinté, un mal au dos parfois, le manque de sommeil lorsqu’il faut surveiller un feu qui dure plus de trente heures. La terre vous le rend bien, cet engagement entier, cette fatigue, ces tensions, ces blessures, ce temps contraint, et puis le broc, le vase, le plat, le compotier, peu importe l’objet et son utilité, il est là, vous le prenez, le touchez, le soupesez, le reposez, et en un instant vous revivez le pédalage, le façonnage, l’enfournage. Vous découvrez que ce tas d’argile portait en lui ce qu’il est devenu. C’est certainement la transformation d’une boule d’argile en un broc qui procure la meilleure satisfaction. Donner forme à l’informe. Depuis que Simone m’a raconté son corps à corps avec la terre, je me suis surpris à ramasser, dans la maison de campagne où je passe de plus en plus de temps à lire, écrire, rêver, une poignée de cette terre retournée par la charrue de l’agriculteur, de l’émietter, de porter mes doigts encore imbibés de son odeur à mon nez et d’en saisir le parfum en tâchant de le qualifier. Là, la terre est muette, rigide, cartonnée, lourde. Ici, chantante, coulante, légère, vivante.

C’est le 6 juin 1950 que Martin Heidegger prononce devant l’Académie bavaroise des Beaux-Arts, sa conférence intitulé « La Chose » (5), j’ignore si Simone en a eu connaissance, mais ce texte s’impose à moi. Il y est question du potier qui réalise une cruche et du philosophe qui se demande si celle-ci est une « chose » ou un « objet » comme un autre. Le potier « donne forme au vide », c’est le vide qui, de « contenu », se fait le « contenant ». En effet, précise Heidegger, « Le vide contient de deux façons : en prenant et en retenant. » C’est en « déversant » que la cruche acquiert ce qui la caractérise, à savoir cette qualité de « contenir » pour « offrir ». En « offrant » ce qu’elle retient (du vin, de l’eau, du lait…) la cruche « rassemble » le ciel et la terre et les rend solidairement « présents ». Le ciel veille au climat propice à la culture que la terre favorise (la vigne, par exemple) et ainsi se trouvent rassemblés dans le vin que la cruche contient pour le verser aux humains (ou « mortels ») avec la complicité des « divins » (ceux qui nous font signe au nom de la Divinité). Le lecteur, familier du philosophe allemand, aura reconnu le « Quadriparti » (la terre, le ciel, les divins et les mortels) dont l’agencement interne permet la simplicité. Celle-ci est exprimée par la « chose » aussi banale et ordinaire qu’est une cruche. Sauf qu’elle rassemble, tout comme le banc, précise Heidegger, ou la charrue, ou encore l’arbre et l’étang, le ruisseau et la montagne : « Modiques et minimes, les choses le sont aussi en nombre, mesurées au pullulement des objets, tous et partout de valeur in-différente, mesurées à la démesure des masses qui signalent la présence de l’homme comme être vivant. » (6) C’est bien cela que nous dit le broc fait par Simone, il rassemble ce qui était dispersé (le ciel, la terre…) pour nous en offrir l’unité.

Simone m’explique qu’il suffit de regarder une cruche pour en apprécier le destin attribué par un potier attentionné ou un autre rémunéré aux pièces ! Tout objet inanimé possède une âme. Toute cuisson est différente, aucun feu de bois n’a la même température et tout objet cuit est ainsi hétérogène, avec ses arabesques aux ocres variées, comme autant d’étreintes d’anciennes flammes… Au Japon elle a vu des fours qui montaient à 1000 degrés au bout de trente-six heures de feu, tout dépend de la qualité du bois, de l’humidité ambiante, de l’humeur du potier qui enfourne. Personne ne peut prévoir une cuisson. Le potier apprécie au jugé. La terre n’en fait qu’à sa tête. La terre ? Les terres, car le pluriel ici s’impose tant certaine terre sont malléables et d’autres rétives à tout modelage. Le tour est d’abord réservé aux hommes, les potières roulent des boudins, des colombins, qu’elles assemblent, elles ont la main pour cela. Le potier, lui éventre la boule de terre qu’il tourne, en fait, il fend l’hymen de la terre ; c’est pour cela qu’un jour, rendant visite à un ancien stagiaire tunisien, elle n’a pu s’asseoir au tour et avec ses deux pouces écarter l’argile, ce geste impudique étant impensable pour une femme à Djerba.

Le grand-père maternel de Simone était conducteur de troupeaux de brebis et aussi sculpteur sur bois. Il était talentueux et modeste. Elle retrouve en Lucien ce sens de la juste mesure, qui lui convient. Après une courte pause – rêvait-elle d’un troupeau en transhumance ? entendait-elle un concert de clochettes ? –, elle reprend et affirme : « Quelle chance inouïe de vivre encore ! »

Un architecte

Du côté de Lucien, il n’y a pas d’architecte dans la famille. Il hésite longtemps entre poursuivre des études de médecine ou opter pour l’architecture. Il s’inscrit à l’école Saint-Luc à Liège, ville proche de Huy où il réside avec sa famille, un père ingénieur métallurgiste et une mère infirmière. Ce sont deux années « inutiles », confie-t-il sans regret. Il avait été épaté par le dessin de la charpente de Saint Nicolas de Liège tracé par des étudiants. Il rêvait d’en faire autant lorsque, visitant l’église, il comprit que le dessin ne correspondait pas, l’image semblait exacte mais la charpente n’était pas celle-là ! Un jour, un ami lui parle d’Henry van de Velde (1863-1957), il n’a alors de cesse que venir à Bruxelles pour s’inscrire, en 1952, à La Cambre et travailler avec un des artisans du Werkbund et du Bauhaus… En fait, le vieux monsieur n’y enseigne plus et lui rendant visite en Suisse, à Oberägeri où il s’est retiré, Lucien s’avère déçu de sa rencontre.

Gaston Bardet

De même que l’enseignement à La Cambre lui paraît sans intérêt. Ses condisciples sont futiles, incultes, de futurs affairistes. Heureusement, sa vie ne se résume pas à l’école d’architecture. Il s’inscrit en urbanisme chez Gaston Bardet (1907-1989), un Français qui vient d’ouvrir à Bruxelles l’Institut International et Supérieur d’Urbanisme Appliqué, où il présente ses travaux qu’on retrouvent dans ses publications de l’époque, Pierre sur Pierre (1947), Le Nouvel Urbanisme (1948) et Mission de l’urbanisme (1949). C’est un excellent enseignant qui prolonge ses cours en discutant avec ceux qui le souhaitent, dont Lucien, ravi d’écouter un homme aussi cultivé et original. À le lire à présent je comprends mieux certaines convictions de Lucien ; il reconnaît volontiers avoir été influencé par lui, tant au niveau de quelques principes – qui annoncent l’incrémentalisme et la vicinitude – qu’à celui de lectures anglo-saxonnes, comme Ebenezer Howard, Patrick Geddes, Frank Lloyd Wright, Clarence Perry, Eliel Saarinen, Lewis Mumford, auteurs non encore traduits à l’époque. Quels principes ? Dans Mission de l’urbanisme, écrit durant la guerre, l’on trouve plusieurs idées que Lucien ne désapprouverait pas : la décentralisation (« toutes les mesures prises en haut lieu n’ont pas but de guider le pays, mais de le désagréger. », p.16), partir de l’existant (« L’urbaniste ne compose pas avec des rubans de macadam mais avec des courants d’échanges, des lignes de force », p.60), « l’unité de voisinage » (qui correspond à un grain de la « grappe urbaine », p.470 et s.), la différence (« Les différences régionales primitives peuvent diminuer par les contacts inter-culturels, mais les différences naissantes deviennent plus profondes, de nouvelles se créent, l’écologie se modifie pour se spécialiser. », p.297).

« Il faut simplement donner le terrain convenable à la communauté et le laisser nu jusqu’à ce qu’elle sente le besoin impérieux de construire. »

Gaston Bardet

Je ne résiste pas à recopier d’autres phrases qui pourraient sortir de la bouche de Lucien, parfois avec d’autres mots pour exprimer le même sens : « Le nouvel urbanisme doit être biologique ; en ce sens, il accordera la primauté à la femme et à l’enfant. Il faut ‘féminiser’ le cadre urbain pour y réintégrer la nature, le renouvellement, il doit satisfaire aux besoins de l’enfance, besoins d’expansion, d’éclatement, qui ne sont pas ceux des adultes. » (p.486) « Il faut simplement donner le terrain convenable à la communauté et le laisser nu jusqu’à ce qu’elle sente le besoin impérieux de construire. » (p.487) « (…) le nouvel urbanisme doit être corporel, biologique et harmonieux. » (p.511) Pour le dire autrement, l’art de fabriquer de l’architecture habitable et des quartiers écologiques réclame le respect des rythmes biologiques des humains et du vivant, la prise en compte des cinq sens (plus le mouvement) et la parole habitante (qui parfois s’appelle « participation »). Bardet était marié à une sociologue, la fille de Marcel Poëte (1866-1950) – historien des villes et de Paris en particulier, co-fondateur avec Henri Sellier de l’École des hautes études urbaines en 1919. C’était un des rares, à l’époque, précise Lucien, à s’opposer à Le Corbusier et à préférer la Cité Spacieuse de Wright à la Cité Radieuse de Le Corbusier… La taille de la ville est décisive, trop petite elle ne peut survivre, trop peuplée elle contrecarre la dialectique organique coopération/solitude caractéristique de l’être urbain. Par la suite, Gaston Bardet a épousé une de ses étudiantes, s’est installé à Vichy (ce qui amuse Lucien), s’est plongé dans la symbolique de la Bible et Lucien a cessé de le lire, « illisible » lâche-t-il dépité…

Lucien encore. Son grand-père paternel est très riche, c’est un « capitaine d’industrie », un maître des forges au Luxembourg, fondateur des Terres Rouges (7), il est perçu comme « socialisant » car il se montre attentif vis-à-vis de « ses » ouvriers et employés… Il a six fils, qui deviendront tous ingénieurs, et une fille qui épousera un notaire. Tout va bien. Du moins un certain temps. Les fortunes se défont parfois aussi rapidement qu’elles se sont constituées… Heureusement, un de ses oncles, Ing Guillaume Kroll, spécialiste en métaux rares comme le titane, avait tenté de faire fortune aux États-Unis, sans succès, mais après un rocambolesque procès intenté à l’État américain – dont les espions avaient photographié parmi divers documents allemands, le procédé de l’oncle –il a reçu une substantielle indemnité, lui permettant de soutenir son neveu en finançant ses études et en lui envoyant régulièrement des livres, dont ceux de Frank Lloyd Wright. Son grand-père maternel, Ernest Hamélius, juriste, terminera sa carrière comme président du Conseil d’État Grand-Ducal. Nul n’est parfait.

Architecturer

Lucien obtient son diplôme d’architecte en 1957 sans vraiment présenté un sujet, tout au plus un hôpital dessiné, suite à accident de moto et à un bras cassé, il avait été hospitalisé et le chirurgien ayant confondu le cubitus et le radius, une nouvelle opération s’est imposée : donc l’hôpital, Lucien connaissait ! Les débuts de sa vie professionnelle sont marqués par des stages dans des cabinets d’architectes sans grand talent. Il s’associe avec un condisciple, Charles Vandenhove, son contraire, persuadé que l’étincelle jaillit d’un tel frottement. Ensemble, ils réalisent quelques maisons individuelles, une chapelle, une étable, un restaurant touristique (avec Roger Bastin). Lucien se souvient de deux maisons expérimentales économes en énergie bien que grandement vitrées. Elles ont été vendues et totalement transformées, il s’en plaint en arguant du « droit d’auteur » qui n’existe pas pour les architectes en Belgique. Les propriétaires affirment que l’architecte, un certain Lucien Kroll est mort !

« Comment devient-on architecte ? À cette question inintéressante, Lucien répond avec sérieux : En architecturant. »

Avec son associé, il se rend chez Jacques Couëlle (1902-1996), le fondateur en 1946 du Centre de recherche des structures naturelles, qui prône une architecture de l’instinct, qui surgit de la combinaison aléatoire du végétal, de l’eau et des autres organismes vivants, dont les humains. Il a construit surtout près de la Méditerranée, comme le village de Port-la-Galère à Théoule-sur-Mer. À son propos, Michel Ragon parle d’« architecture-paysage », tandis que Lucien évoque la « fusée céramique »…

Comment devient-on architecte ? À cette question inintéressante, Lucien répond avec sérieux : En architecturant. Voilà l’affaire : un bénédictin original, Thomas Desclée, l’engage pour divers menus travaux à effectuer à l’abbaye de Maredsous, la rénovation d’un mur, l’adaptation de certaines pièces à de nouveaux usages, la transformation de l’étable en ateliers, etc. Il s’installe sur place, vaque à son rythme, n’a pas de comptes à rendre à quiconque. Il faut préciser que le père Desclée prêche la « vertu d’imprévoyance » ! Lucien a reçu une éducation non pas religieuse (entendre par là « catholique ») mais sur le fait religieux. Il a par conséquent échappé à la messe dominicale et aux camps de louveteaux et de scouts, tout en découvrant les religions et en interrogeant le sacré, le numineux, la croyance et, pourquoi pas, aussi Dieu. Une position laïque plutôt qu’athée. Chacun croit selon son cœur. Pour concevoir ces ateliers qui allaient prendre la place des soixante vaches de l’abbaye, Lucien rencontre tout le monde et à chacun demande ce qu’il attend, ce dont il rêve, ce qui lui ferait plaisir. Cette quête de la « parole habitante » constitue son apprentissage de la participation, il en fera la condition sine qua non de son travail d’architecte. Comment peut-on bâtir pour quelqu’un sans d’abord s’adresser à lui et comprendre ce qu’il réclame ? L’architecte n’impose rien, il compose pour et si possible avec.

« Cette quête de la 'parole habitante' constitue son apprentissage de la participation, il en fera la condition sine qua non de son travail d’architecte. [...] L’architecte n’impose rien, il compose pour et si possible avec. »

Le Rwanda

Le père Desclée le recommande pour installer quelques moines au Rwanda dans un monastère « ouvert ». Ce petit pays enclavé à l’est de l’Afrique, coincé entre l’Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Congo acquiert son indépendance en 1962 et son premier président est Grégoire Kayibanda (1924-1976), ancien séminariste, devenu professeur dans un collège technique, journaliste et activiste. Il dénonce le « colonialisme à double étage », celui tenu par les Tutsis qui s’approprient les postes et les privilèges, et celui des Belges, tous les deux oppriment les Hutus. Lucien observe une ferme locale dans une contrée où il n’y avait que trois blancs, la population est pacifique et accueillante, le plan de la ferme lui sert de référence pour imaginer un village. Une charpente en branches, de l’adobe, un sol damé, la maison autoconstruite est prête. Un missionnaire belge lui dit : « On ne va pas demander aux nègres comment construire ! » Ce n’est pas une question, mais un impératif. Les violences sporadiques entre les deux populations, qui cohabitent pourtant dans la proximité des habitations et des activités, lui paraissent incompréhensibles tout autant qu’aberrantes. Il achève un ministère à Kigali et la présidence de la République et envisage une urbanisation dispersée, germe de Kimihurura, la nouvelle capitale choisie par le président. Ce dernier souhaite une résidence « avec une salle à manger pour recevoir les enfants qui viendrait me visiter », un « jardin botanique » (Lucien n’imagine pas un zoo mais un jardin magnifiant les espèces locales comme le sorgho et le manioc). Il demande au conducteur du bulldozer de tracer un cercle de 160 m de diamètre, ce sera le sillon fondateur, l’extension se fera de façon radioconcentrique en épousant le relief des collines, les voies seront tracées par les passants… Au Rwanda, il découvre également l’imbécillité prétentieuse des coloniaux, la veulerie des bureaucraties autochtones et religieuses, le transfert sans adaptation de la modernité occidentale au nom du « progrès ». L’Afrique a quitté l’Afrique pense Lucien qui n’y retournera plus.

Ce qu’il ne dit pas, Simone me le raconte. Lucien a sauvé deux enfants en les sortant d’une hutte en flammes. Le chef de la famille, pour le remercier, voulait lui donner trois chèvres afin qu’il puisse s’acheter une femme. Il refuse. « C’est tout Lucien… » confie-t-elle, en mettant son poids d’amour dans ces points de suspension. Je ne réagis pas. Après un silence, elle reprend : « Je ne veux pas l’encenser, il a aussi ses travers, mais il est si généreux. Tu vois je n’aime pas sortir, lui voudrait bien aller au concert, mais il reste. »

Le paysage chante

À Paris, un homme trébuche sur le trottoir devant la librairie Eyrolles, près de la place de la Mutualité, Simone se précipite, l’aide à se relever, le conduit au bistrot du coin et papote avec lui en s’inquiétant de son état. C’est Gaston Bachelard. Elle le reverra. Le philosophe la questionne : d’où vient-elle ? que fait-elle ? Elle a vingt-et-un ans. L’a-t-elle lu après ou avant ? Peu importe. Elle sait que tout paysage chante. Que tout ruisseau murmure. Que le vent compose sa musique. Que le Cosmos est si vaste que n’importe quel rêve y trouve place. La petite potière en fera d’autres des rencontres : l’abbé Pierre (qui est de Lyon), Django Reinhard jouera dans son atelier, Jean Cocteau loge au même hôtel qu’elle à Lourmarin, d’où il part en vespa avec un jeune homme pour Aix, Jean Rostand, Paul Bocuse, Grâce Kelly. Des mots échangés furtivement, des présentations plus ou moins guindées, des soirées amicales, peu importe, Simone enregistre. Elle n’a pas la grosse tête en fréquentant les gens de « la haute », elle apprend. Toute rencontre combine découverte et mystère. Elle a bien connu Célestin Freinet et considère que la pédagogie devrait oser davantage d’expérimentations avec les enfants. Elle s’en souviendra lorsqu’elle mettra Marie et Adeline, ses filles, dans une école Decroly. Je ne dis rien mais n’en pense pas moins, Octave Decroly a inspiré Madeleine Paquot (inspectrice cantonale) lorsqu’elle rédige, J’étudie ma ville. Étude d’un milieu urbain. Leçons faites dans les écoles de Liège et de Herstal (aux quatre degrés) (8) . Sommes-nous de la même famille ? Mon père est mort et je ne peux plus le lui demander, mais c’est probable car mes arrières grands-parents paternels habitaient Charleroi et les Paquot sont Wallons.

Les enfants enquêtent auprès des artisans, des boutiquiers, des habitants, ils la parcourent, la dessinent, découvrent les lieux de la citoyenneté (l’Hôtel de ville, le tribunal, les administrations…), de culture (les musées, le conservatoire, les vieux bâtiments, l’art dans la rue…) et de nature aussi (aux portes de la ville avec la campagne avoisinante et dans les parcs et jardins et le long du fleuve). Leur fille Marie, comme ses camarades de classe, doit répondre à cette question: « Racontez le livre que vous avez aimé ? » Elle rend une feuille blanche. L’institutrice veut en savoir plus. Marie lui répond en montrant les livres de la bibliothèque de la classe : « Aimeriez-vous un de ces livres ? » Simone est heureuse de me relater cet épisode, qui lui rappelle un bon « mot » de la petite Marie : « Je pleure dedans et vous ne le voyez pas. »

Simone. Un jour Lucien, épuisé par l’affaire de la Mémé – et l’incroyable méchanceté des responsables – fait un infarctus. Il a quarante-huit ans. Elle était là, heureusement, appelle du secours, puis décidera de l’envoyer à la frontière espagnole dans un centre médical pour jeûner, elle croit alors à cette médication, et aussi pour bénéficier du soleil, autre thérapie… Il y reste vingt-huit jours et perd dix-sept kilos ! Depuis il n’a plus jamais été malade, sauf un petit accident cérébral, opéré par leur fille Marie, médecin.

Lire le second volet de cet essai.

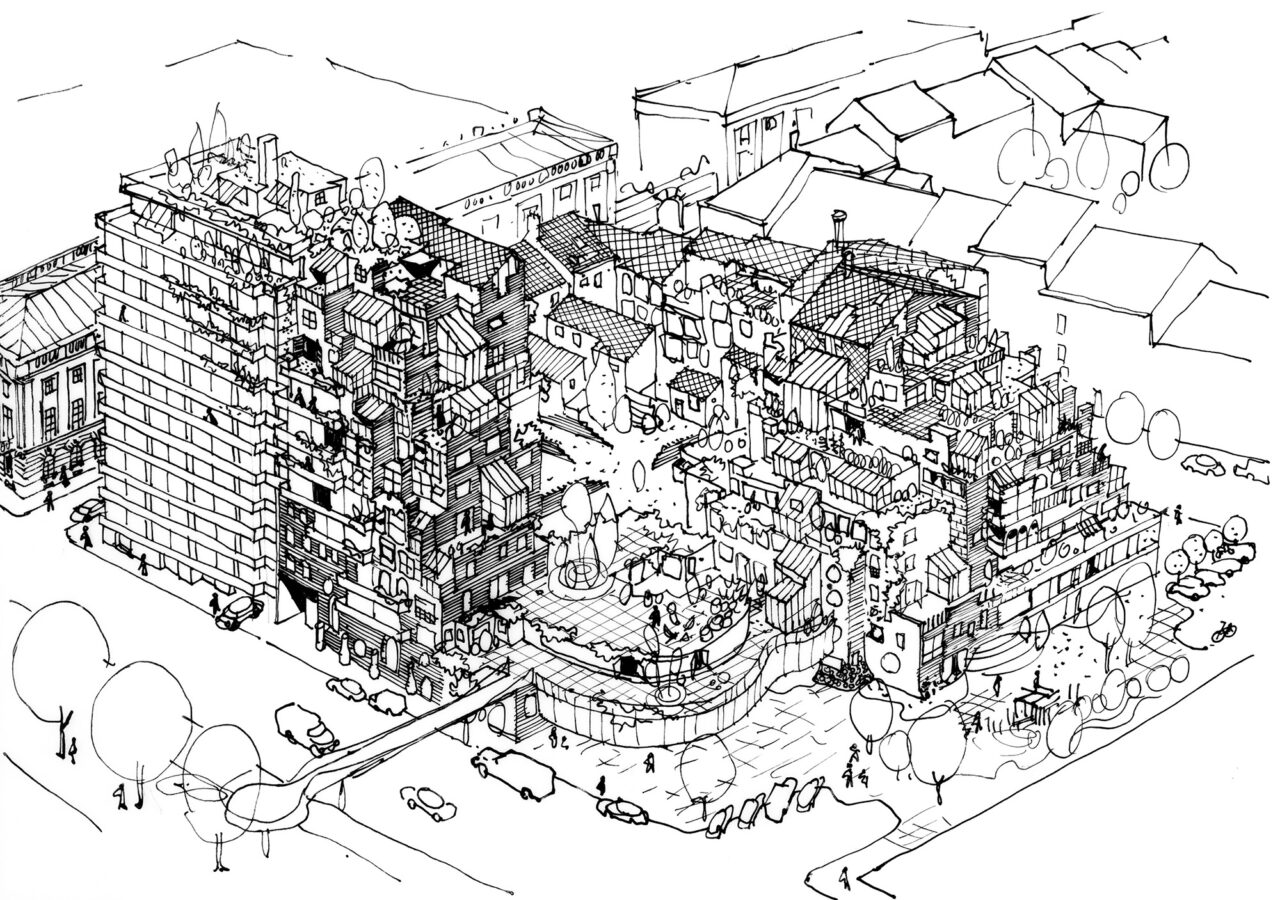

Texte de Thierry Paquot. Dessins de Lucien Kroll. Illustrations inédites de couverture de Nolwenn Auneau pour Topophile.

Texte initialement paru sous le titre « Simone et Lucien » dans Simone et Lucien Kroll. Une architecture habitée (Actes Sud, 2013) sous la direction de Patrick Bouchain.

Merci à Thierry Paquot et Patrick Bouchain de nous avoir donner la permission de le publier à nouveau. Merci à Adeline et Marie Kroll de nous avoir autoriser à reproduire les dessins de leur père, Lucien Kroll. Merci à Marie-Hélène Contal, Myriam Feuchot et David Peyceré de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine qui nous ont transmis ces dessins issus de l’exposition « Tout est paysage, une architecture habitée. Simone et Lucien Kroll » présentée à la Cité du 3 juin au 14 septembre 2015.

À consulter, le site initié par Marie Kroll sur ses parents Simone et Lucien.

Notes

(1) Emmanuel Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, 1991, p.18.

(2) Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, 1946/1947, P.U.F., 1983, p.83.

(3) Emmanuel Levinas, « De l’unicité », 1986, in Entre nous, p.196.

(4) Qui avaient l’idée de cet ouvrage : Patrick Bouchain (dir.), Simone et Lucien Kroll. Une architecture habitée, Actes Sud, 2013 ; et de cette exposition du 25 septembre au 1er décembre 2013 au Lieu Unique à Nantes.

(5) Martin Heidegger, « La chose » dans Essais et Conférences, traduction André Préau, Gallimard, 1958.

(6) « La chose », p.218.

(7) Bassin minier au sud du Duché.

(8) Madeleine Paquot, J’étudie ma ville. Étude d’un milieu urbain. Leçons faites dans les écoles de Liège et de Herstal (aux quatre degrés) Liège, éditions Desoer, Liège, 1938.